进入21世纪的中国,无论是经济还是文化已经与世界逐渐融为一体,世 界渴望了解中国,中国更需要把自己优秀的文化介绍给世界。上世纪90年 代初由我主编的《神州文化集成》出版后,受到读者的广泛好评,影响不错。 但由于当时各方面条件的限制,丛书的整体出版质量显得有些粗糙简单,所 以近年在有关人士的大力倡导和协助下,我们决定再次出版这套丛书。这次 出版无论从外观设计上还是内容编排上都作了较大改变,以彩色图文本和 《神州文化图典集成》的形式重新出现,整体水平有了很大提升。十几年前 有关人士提出的弘扬中华优秀传统文化、发扬爱国主义精神的口号最近又再 次在神州大地回响,甚至海外华人和华裔也同声赞扬和热诚响应,足证这个 口号提到了人们的心坎上,是完全正确而且及时的。

根据过去的经验,所有正确的口号都必须落实到行动上,才算有效。因 此,上世纪90年代初,我们中国文化书院的同仁们和东方影视集团总经理 李生泉等同志,爱国不甘后人,也想尽上自己的绵薄,为这宏伟的盛举增砖 添瓦,几经酝酿磋商,发起了这项《神州文化集成》大型丛书的编辑出版工 作,抱着这种想法和期望,我们开始了组稿活动。在较短的期间内,我们约 请了一些国内学有专长的老中青三代学者,承担各书撰写的任务。尽管有不 少学者工作十分繁忙,但是一听到我们发起的宗旨,无不慨然应允。为了保 证著作质量,我们规定了严格的审稿制度。谁也没有“特权”。只有这样才 能真正弘扬我们先民留下来的优秀文化。这一点,我们可以心安理得地告诉 我们的读者和观众。

文化之发展,是在各异质文化的相互交流中前进的,中华民族以儒、道、 释为主体的传统文化,就曾融汇进多种游牧民族和南蛮、北狄、东夷、西戎 的异质文化,又汲取了佛教等印度文化凝炼而成的。自1840年鸦片战争以 来,西方文化如潮水般涌入中国,此“三十年河西”也,其文化交流以“西 学东渐”为主。进入21世纪,中华民族的传统文化在历经摧残和磨难后衰 而复起,此“三十年河东”也,中外文化交流将兴起“东学西渐”的潮流。 西方文化的“自我中心论”和“人类中心论”受到大自然的报复,盛极而衰, 必须从东方文化汲取活力。东方文化以中华民族的传统文化为代表,其思想 内容千条万绪,但都集中在一个“道”字上,中国文化的大道西传,必将带 来世界和平,必将走向“天下为公”的大同世界。中华民族的统一大业,必 以传统文化为纽带得以完成。中国在世界的东方“和平崛起”,必须是中华 民族的传统文化首先复兴。中国传统文化是我们综合国力的重要要素,是我 中华民族在神州生生不息的生命线,这就是我们重新发起出版《神州文化 图典集成》的基本理念。

我们的丛书虽然冠以“神州”,但是我们考虑问题的视野却绝不限于神州。

最近几年来,我经常考虑一些有关文化的问题。如果说我的考虑有什么 特点的话,那就是,我并不囿于神州这一个地区,也不限于当前这一个时代。 我收藏着一方清代浙派大家陈曼生刻的图章,其文曰“上下五千年,纵横十 万里”,这完全符合我的精神。我于文化问题绝非内行里手,我也不装出这 番模样。但是,我看到了一些东西,想到了一些东西,我不愿意妄自菲薄, 也不愿意敝帚自珍,于是就写了一些短文,在不同的座谈会上也做了几次发 言。得到的反应多是肯定的。连一些外国学者也不例外。这当然增强了我进 一步探讨的信心。

我觉得,我们过去谈论中国文化,往往就事论事,只就中国论中国,只 就眼前论中国。这样做的结果只能是像瞎子摸象一样,摸不到全貌,摸不到 真相。经过我多年的思考,我认为,从人类整个历史来看,全世界人民共创 造出来了四个大的文化体系。所谓“大”指的是历史悠久、影响广被、至今 仍然存在的文化体系。拿这个标准来衡量,我发现了只有四个:中国、印度、 伊斯兰和欧美。其中前三个属于东方文化范畴,第四个属于西方。东西两大 体系,有相同之处,也有相异之处,相异者更为突出。据我个人的看法,关 键在于思维方式:东方综合,西方分析。所谓“分析”,比较科学一点的说 法是把事物的整体分解为许多部分,越分越细。这有其优点:比较深入地观 察了事物的本质。但也有其缺点:往往只见树木,不见森林。所谓“综合” 就是把事物的各个部分联成一气,使之变为一个统一的整体,强调事物的普 遍联系,既见树木,又见森林。普遍联系这一点是非常重要的,它完全符合 唯物辩证法。

我浅见所及,东西文化的根本差异即在于此。

中国文化是东方文化的重要组成部分。要想了解中国文化,必先了解东 方文化;而要想了解东方文化,必先了解中国文化。东方文化和中国文化, 了解必须同时并进,相互对照,相互比较,初时较粗,后来渐细,螺旋上升, 终至豁然。

我想先从医药中举一个例子。人们都知道,西医和中医是完全不同的, 两者的历史背景完全不同,发展过程也完全不同,因此,诊断、处方、药材 等等都不一样。最明显的差别是大家所熟知的:西医常常是“头痛医头,脚 痛医脚”,而中医则往往是头痛医脚,比如针灸的穴位就是如此。提高到思 维方式来看,中医比西医更注重普遍联系,注意整体观念。

再拿语言文字来作一个例子o西方印欧语系的语言,特别是那一些最古 老的如吠陀语和梵文等等,形态变化异常复杂,只看一个词儿,就能判定它 的含义。汉语没有形态变化,只看单独一个词儿,你就不敢判定它的含义, 必须把它放在一个词组中或句子中,它的含义才能判定。使用惯了这种语言 的中国人,特别是汉族,在潜意识里就习惯于普遍联系,习惯于整体观念。

再如绘画,中西也是不相同的。许多学者,比如申小龙先生等,认为西 画是“焦点透视”,中国画是“散点透视”。你看一幅中国山水画,可以步步 走,面面观,“景内走动”,没有一个固定的焦点。申小龙还引用了李约瑟和 普利高津的意见,认为汉民族有有机整体思维方式。

从上面几个简单的例子中可以看出中国文化的特点。约而言之,这个特 点可以归纳为普遍联系和整体观念。从“科学主义”的观点上来看,这未免 有点模糊,但是这个“模糊”却绝非通常所谓的“不清不楚”,而是有比较 严格的科学含义,它强调的正是普遍联系。这同我上面讲的东方文化的思维 方式是“综合”,是完全一致的。

我这一篇所谓总序只代表我个人的观点,我绝无意强加于人。百家争 鸣,我只是一家。但有一点我是十分坚定的,看中国文化,必须把它放在东 方文化这个大框架内,放在世界文化这个更大的框架内,才能看得清楚。如 果在时间和空间方面不能放开眼光,囿于积习,墨守成规,则对我们祖国的 优秀文化,无论如何也是认识不清楚的。弘扬中华文化,发扬爱国主义,是 我们每一个中华儿女的神圣的责任。

此次彩色图文丛书修订出版,得益于我们中国文化书院的老创始人孙长 江先生和现在执掌人王守常先生的重视与支持,也离不开北京梵天文化传播 中心冯林先生的积极倡导与组织策划,同时,也感谢中央编译出版社的慧眼与 气魄,尤其是时隔十几年重新联络原作者,工作的难度与辛勤自不言喻,我在 此代表全体编委会对他们表示感谢,并希望他们再接再厉,编出更多更好的 书。我希望,我们的任务能够完成,我希望,我们的目的能够达到。是为序。

中国武术是我们民族经过数千年自我 锤炼创造的一份丰厚的文化遗产。

数千年来,随着社会经济文化、阶级 斗争和民族斗争的发展、变化,武术亦在 不断地发展、变化。中华民族悠久的文化 传统中有些古老品种,随着时代的变化会 产生消融转化,有的甚至成为绝响,只在 史籍和博物馆中得以保存,尽管它们亦是 国宝家珍和历史辉煌的遗影流韵,然而却 实实在在失去了现实使用价值。如上古的 铜鼎玉器,古代体育文化中的投壶、蹴蹦、马球等等。在重振民族 精神、团结海内外同 胞、共迎新世纪挑战的 今天,武术仍起着重要 的作用。然而武术的科 学概念是什么?它的传 承历史是怎样的?它在 民族文化的总体构架中, 究竟处于何种地位呢? 这正是本书要解决的。

中国武术的定义与特性

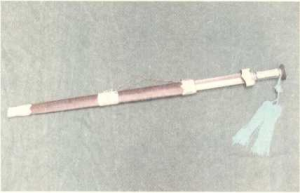

所谓武术,绝不是单纯指人们在争斗中简单的击打或自卫动作、挥拳舞 棒,有武而无术。中国武术是以中国传统文化为理论基础,以内外兼修、术 道并重为鲜明特点的人体文化。它的表现形式有两种:徒手和器械的攻防 动作。因此,有人说,技击是武术的“灵魂”。它兼有功法训练、套路演练 和格斗方法三种训练形式。历史上,它曾经是防身卫国、进身入世、修身练 性的人生修为的重要内容之一,所谓习文备武、君子之业也。现在它是正在 走向世界的中华民族一项特有的体育运动项目和民族精神独特载体,被誉为 国粹。

作为体育运动,武术自然具有一般体育项目的共性:即以身体运动为 特征,以增强体质为价值。但武术又有区别于其他运动项目的特性,这使它 卓立于世界体坛而独树一帜,而且民俗文化中有着特殊地位。

武术的特性主要表现在以下三个方面:

- 武术是功法、套路、技击术三位一体 的运动。功法或称内功,是套路演练和技击 术的基础。技击意识是各派拳法共通的属 性,技击意识使以表演为特征的套路演练有 着一种独特的美质,而功法的严格要求,又 使武术较其他运动项目有着独到的养生修身 之价值,使武术运动员的运动年龄可以长于 一切运动项目。有的运动有着强烈的攻防格 斗性质,如拳击、摔跤、击剑等,但它们没 有套路演练,不能个人表演。有的运动虽有

内力的训练,但与武术的内功修炼难以比 西汉时期的战争场面贮贝器

拟。正由于此,泰拳拳师大多英年 早逝。竞技体操与艺术体操是套 路表演比赛的运动形式,但它 们没有格斗的内涵,动作素材 也不必具备技击攻防的属性, 更没有内功的要求。正是这种 寓技击、养生、表演和功法、技 道于一体的特色, 术鲜明的民族特征。

- 武术与中国传统文化有着深厚的血缘和形神相依的联系。中国古典哲 理、伦理、中医理论和古典兵学思想都是武术的理论基础。老武林有句俗谚 曰:“拳起于易,理成于医”,就是说的这种关系。同时,由于武术与舞蹈、 杂技等传统表演艺术在其生成之始血肉相连,又形成了它与传统艺术的血缘 和互渗,武术文艺作为一个起端甚早而定名颇新的概念,已经越来越为各界 有识之士所接受,这是任何体育运动所没有的特点。

武术作为民间历史悠久的俗行文化,内容极其庞杂,各种民间拳法, 虽经不断挖掘,然而却如深埋的矿藏一样,越深入越丰厚,而且与宗教、民 俗文化和民族、地域风俗特色相依互存,更使其有了超越世界上任何国家的

- 体育的博大精深的特点,负载着民族文化的方方面面。

由于以上三个特色,形成了武术与西方体育完全不同的美学追求。这表现 在内向自我修养、整体和谐与抽象的武德武道的追求,独具特色,和西方体育 的强烈的外在自我表现、局部技能鲜明与训练的具体性,形成鲜明的对照。

武术起源的文化机制与先秦武术的特点

武术的起源,有的学者认为在原始社会。在采集

果实与猎取禽兽时,工具和武器,实为一体,此即武

术的萌芽。“以石片砍物则为器,以石片格斗则为兵。”① ①见周纬《中国

然而,这些工兵器可称武器的胚胎,但说武术起源于 兵器史稿》。

此时却不准确。自卫本能的升华和攻防技术的积累,才 能产生社会文化意义的武术。原始社会的前期,亦即 旧石器时代,尽管有了石链、石刀之类的亦器亦兵的段距离。

武术,显然是不可信的。以武

衡量,中国武术的产生最早也只能是新石 器时代,即原始社会的中、后期,而且这时 只能称为萌芽。严格意义的武术,是在阶级 社会产生以后,奴隶制国家建立了专门攻守 格杀的职业军队,特别是青铜器的使用,促进 了专用兵器的发展,原始的镰刀变体为“戈”, 木棒一端加一铜箍成为“殳”,这些专用于格杀 的兵器及其练习方法,和同时出现了徒手的“角 抵”之戏,可谓武术之雏形。《尚书•牧誓》记 载了周武王率军伐纣途中训练兵械击刺技能的 情景:“夫子勖哉,不愆于四伐、五伐、六伐、 七伐,乃止齐焉。”注云:“戈谓击兵,矛谓刺 兵,”“伐为击刺,”是说一击一刺为一伐。《牧 誓》是周武王伐纣大军到达牧野(河南汲县)

所作的誓词,面对拥有重兵17万(一说70 万)的敌军,他强调军队的士气和训练,前 进中六步、七步整齐一下列队,击刺中四、

五伐或六、七伐也要调整一下阵容,在击刺中要勇猛如 虎如黑,最终以赏、罚制约全军。周朝还把这些攻防动 作改编成舞,用于教育。《礼记•内则》载:“成童(年 满15岁的少年)舞象。”所谓“象”,是指“象舞”或 “象武”,“象用兵时刺伐之舞,武王制焉。”又称:“此

乐象于用兵之时刺伐之事为舞,故谓之象武也。”

我们大致可以这样说,武术萌芽时期可能是原始 社会的后期,即新石器时代,这大约与舞蹈纹彩陶盆出 现的时代相似。作为一种社会文化,武术到商周时期得 到了蓬勃发展。中国武术文化的第一个鼎盛时期是春 秋战国时期。

武术文化概念有二:一是它本体的文化特征;一是它的外延,即对其 他文化范畴的影响或附丽、淫浸、诠释等。只有在民族文化系统中有了广泛 影响的文化,才堪称独立的社会文化。

《诗经》

. 五京.嚓橐9班

械

书影

拳术是武术的基础,素来有两种观 点:一是以《诗经•小雅•巧言》的“无 拳无勇,职为乱阶”为据,说当时已有拳 术;而另一种观点则是以古代注释家的解 释“拳”是“力气”,从而认为前一种引证 是无知之误,进而说《诗经》时代没有拳 术。笔者是同意第一种解释的。这里的 “拳”即“拳术”,古代诗注家释为“力气” 是不准确的,《管子•小匡》记叙齐桓公向

乡大夫说:“于子之乡,有拳勇股肱之力筋骨秀出于众者,有则以告。有而 不以告,谓之蔽才。”此处的“拳”或“拳勇”,显然不是指“力气”,因为 后边还有“股肱之力”的话。因而拳即拳术的略称。汉晋以后,拳、勇二字 亦多连用,其义也是指武术,当时还把拳术称做“搏”或“暴虎”。《诗经• 小雅•车攻》:“三子于苗,选徒嚣嚣。建旌设旄,搏兽于敖。”这里搏既可 作“搏斗”、“猎取”讲,亦作“拳术”讲。《诗经•郑风•大叔于田》:“檀 扬暴虎。”《传》:“暴虎,空手以搏之。”《尔雅•释训》亦解:“暴虎,徒搏 也。”可见“拳”、“搏”、“暴虎”这三个词在《诗经》中都有“拳术”的意 思。甲骨文中的“斗”就是像两个人对练或徒手搏斗之形,这在春秋前后就 成为武术的一种——“角抵”。《礼记• 月令》:孟冬之月“天子乃命将帅讲 武,习射御,角力”。角力又称“戏”, 《国语•晋书》:“少室周为赵简子之 右,闻牛谈有力,请与之戏。”韦昭注: “戏,角力也。”关于角抵戏记载南朝

梁任昉说的最详:“秦汉间说,蚩尤氏 黄帝战蚩尤图

中国武术的源流和文化内蕴

耳鬓如剑戟,头有角,与轩辕斗,以角抵人,人不能向。今冀州有乐名蚩尤 戏,其民两两三三,头戴牛角相抵。秦造角抵戏,盖其遗制也。”

这里所说的角抵戏或蚩尤戏,既有后世相扑、摔跤之意,也有表演性对 练之内容。今日在边远山区苗、瑶兄弟民族的蚩尤拳就有此形影,可见此时 期拳术的形式已相当丰富。

器械与拳术同步发展,从文化角度看,器械还更进步些,典型的代表就 是射艺与剑技。射的技艺在春秋时期已有很高的要求了,“百步穿杨”就是 这个时期提出的。《史记•周本纪》:“楚有养由基者,善射者也。去柳叶百 步而射之,百发而百中之。左右观者数千人皆曰善射。”千人众口奖誉之声 中,还有不同的声音。有人批评养由基“支左i出右”,姿式不规范,时间久 了就会失着,所谓“去柳叶百步而射之,百发而百中之,不以善息,少焉气 衰力倦,弓拨矢钩;一发不中者,百发尽息”。要求之高,已达极境。自古 射艺讲究甚多,而且这些讲究还都附丽着文化色彩。《列女传》说:“左手如 拒,右手如附枝。右手发之,左手不知,此射之道也。”轻重之对比已达极 其高明之境。《越绝书》中比喻得更为生动:“左手如附太山,右手如抱婴 儿。”射不只有“道”而且有礼,有伦理。 楚之善射者陈音对越王勾践那番关于弹、 弓起源的演说,可谓武术伦理之先声,后 文将详释。《荀子•劝学》说:“百发失一, 不足谓善射。”这说明战国时期,百发百 中已成为射箭者的基本要求。当然,荀子 在这里以“百发失一”来比喻学习应全心 全意,不可有一丝之苟。但这也证明武技 本身不仅有了完整的技、理、道的本体文 化内涵,也被用来诠释其他文化范畴。 《列子•汤问》中关于纪昌向卫飞学射的 故事,同书《说符》篇关于“列子学射” 的故事,其实都是庄子论剑式的以武艺

释大道的例子。说到剑技,比射艺还包蕴了更深厚的武 术文化内涵。春秋时代是铜剑称雄武坛的时代,战国后 期铁剑才登上历史舞台。吴越两国的剑最为犀利精致, 既出了许多著名冶剑匠师,又冶炼出堪称稀世珍宝的 名剑。传说古代名王皆有名剑,夏禹子启有“上刻二十 八宿文”之“铜剑一口”,殷太甲有“定光”剑,武丁 有“照胆”佥L周简王有“骏”佥U,吴王阖闾有“干将”、 “莫邪”二剑,皆为稀世之宝。关于阖闾这两口剑的冶 炼过程,亦有传奇故事。据说干将莫邪乃夫妻二人,为 吴王铸剑,“采五山之铁精,六合之金英,候天伺地,阴 阳同光”,并且“断发剪爪投于炉中,使童男童女三百 人鼓橐烧炭”。,方始炼成。卧薪尝胆、终报会稽之耻的 越王勾践也广招列国名匠,铸成宝剑八把,并按其性能 分别命名为“掩日”、“断水”、“转魂”、“悬剪”、“惊貌”、 “灭魂”、“却邪”、“真刚”。皿这些传说原以为出自文人 墨客的夸饰之词,但1975年湖北江陵望山一号墓出土 的上面镌有“越王勾践用剑”字样的宝剑,不仅精美绝

伦,而且锋利无比。 出土后做了试验:十 九层叠成一扎的白 新闻纸置剑上,不加 力可一拖而断。其剑 身经过硫化处理,呈 菱形花纹,埋在地下 两千年,重见天日依 然光洁如新。据说这 种硫化处理技术,在 德国是1937年、美国

是1950年才分别列为专利的!勾 践剑的考古发现当时轰动了世界。 在美国展出时,美方保险金高达 100。万美元。冶剑技艺的高明,也 旁证了古籍记载的剑论的高明是 可信的。越女论剑所阐释的那段 “其意甚幽而深”的剑术要求,没 有严密精确的套路是难以体现的。《庄子•说剑》中的“夫为剑者,示之以

虚,开之以利;后之以发,先之以至”,正是“以虚制实”、“后发制人”、“短 兵长用”的高明武技。司马迁自叙其祖先在赵国世代以传“剑论”而名声大 显,显然,这里一定有了系统的理论和成套的剑路可教可学才显身扬名,太 史公绝非妄言自吹祖宗。当时以剑会友的故事亦有流传,如荆轲“尝游,过 榆次,与盖聂论剑”。鸿门宴上,项庄即能以剑舞为军中之乐,显然这种套 路的表演在当时已经习以为常。这一时期出现的兵法和武术著作之多也是惊 人的,至西汉初年,尚有182家之多,其中包括了范蠡、文种、伍员、吴起、 孙武、孙膑、商鞅、尉缭,以及托名古人神农氏、黄帝、蚩尤、姜子牙等人

的著作,这些著作中不少皆有论述武术的篇章。如《孙子• 士卒熟练》就提到训练战士的基本要求是:“辨旌旗,审

金鼓,知进退,习驰逐,使弓矢,习击技,如身使臂、 臂使指,往来无不如意,练士也。”诸子百家中有的人 不以兵家称名,然而亦谈兵论武,孔子所主六艺教育, “射、御”二艺即属武艺。儒家重要人物荀子之著作中 亦有《议兵》篇,他说:“齐人隆技击”,“魏氏之武卒 以度取之,衣三属之甲,操十二石之弩,负服矢五十个,

孙武塑像 亦各有专重之技,而得专用之名,魏国

称“武卒”,从上文可见其既能“负重善走”,且得有弓、剑、戈三种武艺。 齐人称士卒为“技击”,秦国叫“锐士”。荀子引用孙卿子之言对各国战士做 了武艺的比较说:“齐之’技击’不可以遇魏氏之’武卒’,魏氏之’武卒' 不可遇秦之’锐士显然秦国的战士武技最好。

说春秋战国时代有了相当程度的武术文 化体系,绝非妄谈,只是在历史的长河淘蚀 下,影销魂失罢了。即使如此,从古籍中亦可 觅得踪影。班固在《汉书•艺文志》中著录了 先秦、西汉的兵家五十三家,论著七百九十 篇,图四十三卷。内“兵技巧”之类十三家一 百九十九篇,其中《手搏》六篇、《剑道》三 十八篇、各家射法共八种五十一篇。虽多数遗 失,但班固仍肯定这些都是论述“习手足、使 器械、积机关,以立攻守之胜”的武术著作。 有了如越女之剑的高超之技和如此众多理论著作的先秦武术,怎能不说它已 成为独立的社会文化呢!

剑,早在先秦时代就超出了一般兵器的价值,负载了时代的民族的深厚 文化内涵,这种负载而且有越来越丰厚之势,这是武术文化在民族文化系统 中的地位的特殊性和重要性的表现之一。从战国时代关于名剑冶炼过程的神 异传说,到千古名王皆有与之相应的权力象征的宝剑来看,剑已经成为部落

军事首领乃至君王们珍爱甚 至膜拜的“神兵”、“重器”,而 且后世以继。

概括起来,先秦武术特 别是春秋战国时期的武术,有 三个重要特点:

- 与帝王武功结合形成 纪功武舞,它既成为周代国学

的重要内容,社会文化的中心,而且成为六艺教育的重要内容。增加了原始 武术的舞练性质。

- 与诸子百家的学术结合,产生了射艺与剑道的文化特色,增加了武术 的哲理、伦理内涵。

- 先秦之士,特别是游侠与刺客对武艺的影响,使中国武术自古与义侠 相联,为后世武侠文学和武戏的兴起的先声,影响深远。

如果把先秦武术作为孕育形成的发展阶段(实际它包括两个时期:夏、

文 商、西周三朝时期,东周春秋战国时期),那么,以后的中国武术按其发展 化 特点便可分为三个重要阶段。

秦始皇倡导角抵,有其个人喜好,亦有其政 治目的。《稗史汇编》称“秦武王好做角抵戏”,说 明秦未一统天下时已经将燕赵地域的角 抵戏引入西秦。秦始皇承先人之好,倡导 此艺自然很好理解,当然他把宣扬三代 武功的武舞,改为游戏性的角抵,是为了 突出他始皇帝的威风的政治目的,但对于武 技向体育文艺方面发展,却实实在在起了重 要作用。汉武帝效法前皇,大兴角抵,并称 之为“百戏”,反映了当时的角抵已远远不只

武技的争斗、竞技 的活动,都归于角 抵范围,当然也有 可能是众多的百戏 节目中,角抵一项 最吸引人,最具代 表性,因此以角抵 代称百戏杂技。不 管怎样,武术在汉、 唐时代,除一部分

军事武技外,大部分在宫廷和民间的角抵百戏节目中,得到了交融发展。这 从大量汉画像砖关于飞剑、跳丸、戟盾对练的百戏刻绘可以看出。这是民俗 武术的一个特点。东汉末年出现了 “武艺”之说,武术成为一种独特的艺术。

作为文人学士、武将志士的一种修为,舞剑、舞戟又成了极为高雅的活 动。汉武帝的名臣东方朔、司马相如都是击剑好手,唐代的裴旻将军的剑术 称绝一时;李白、杜甫等诗人亦是书剑伴终生的。这些人对剑的追求又与自 南北朝以来道士们把剑神化为法器和自太史公司马迁推崇游侠刺客,到唐传 奇中宣扬的剑侠神异武功大有关系。

汉唐时代是中国文化上的两个高峰,武则天皇帝又首倡武科,把文、武 两科取士纳入国家的人才制度中,可谓对中国武术的极大贡献。尽管如此, 武术在汉唐时代并没有作为一个流派繁多的文化体系成熟发展,武术的高潮 时期及全面成熟时期是在宋明时代。

宋代是我国文化的一个高峰时期,都会经济的繁荣,城市、集镇等多样 的商业贸易场所和手工作坊的出现,市民作为一个阶层壮大起来,除了物质 生活的需求外,文化生活的需求也空前高涨,武术作为一种娱乐表演形式,

加入了 “瓦子勾栏”的民艺表演队伍,这是前代所少有

的。从文献看,先秦汉唐虽有武术表演活动,如鸿门宴

这种发展与民间有组织的活动有 关,宋代有武塾:即拳师们自立门户、 收教弟子之所,类似后世武馆。另有 为保境习武以抗外族、豪强侵凌成立 的“乡社”,农闲时节,请武术教师传 授武艺,常常在庙会中进行武术表 演,有时还设“野场”即所谓打擂台 以比试武艺。胡三省在《资治通鉴》注中曾称:“乡社兵,民兵也。时契丹 寇掠,缘河之民自备兵械,各随其乡,团结为社,以自保卫。”苏东坡《乞 增修弓箭社条约状》:“自液渊讲和以来,(河北)百姓自相团结为弓箭社…… 遇有紧急,击鼓集众,顷刻可数千人。”这些结社有“弓箭社”、“楫子社”、 “没命社”等名,既是练武强身、农闲自娱的活动,又有着保家卫国的崇高 目的。武艺高强者被聘为教头,受人礼敬,自然促进了武术的发展。

质。《东京梦华录》卷七中描绘的诸军 百戏中武术表演也极为热闹。

首先表现在官府和 民间都有了促进武术发 展和提高的制度或组织。 北宋神宗时,科举制之武 科开始设有殿试,有了武 状元、武进士之名。这对 武术发展自然有极大影 响。宋太宗雅好剑士,“选 诸军勇士数百人,教以剑 舞……会契丹遣使修贡, 赐宴便殿,因出剑士示 之,数百人袒褐鼓噪,挥 刃而入,跳掷承做,曲尽 其妙。”©这里有夸示武 力、向外使示威之意,然 而更多的,是娱乐表演性

民间却大兴起了武术表演 活动,这与宋代从皇室到 民间的提倡和喜好有关。上项庄、项伯相对舞剑,东吴名将吕蒙家里,凌统以刀 与甘宁的双戟对舞,®以及唐代裴旻将军为求吴道子作可以的。事实上,百戏中,交融在舞蹈、杂技等综合表 演艺术中有武术的因素,单纯的武术表演活动记载甚 少,民间表演的记载则更寥若晨星。到了宋代,宫廷与

宋代武术组织大多是以演习拳棍武技为主的卖艺组织,如南宋都城临安 有蹴踊社、打球社、川弩射弓社、射弓踏弩社、射水弩社、角抵(相扑)社、 英略(使棒)社等,表演的武术有相扑、掉刀、舞杖、 踢腿、弄棍、使拳、舞剑等。有单练,也有对打,

虽是花拳绣腿,却也有不少功力超卓的

.好手。

浏览609次

武术,显然是不可信的。以武

武术,显然是不可信的。以武

这种发展与民间有组织的活动有 关,宋代有武塾:即拳师们自立门户、 收教弟子之所,类似后世武馆。另有 为保境习武以抗外族、豪强侵凌成立 的“乡社”,农闲时节,请武术教师传 授武艺,常常在庙会中进行武术表 演,有时还设“野场”即所谓打擂台 以比试武艺。胡三省在《资治通鉴》注中曾称:“乡社兵,民兵也。时契丹 寇掠,缘河之民自备兵械,各随其乡,团结为社,以自保卫。”苏东坡《乞 增修弓箭社条约状》:“自液渊讲和以来,(河北)百姓自相团结为弓箭社…… 遇有紧急,击鼓集众,顷刻可数千人。”这些结社有“弓箭社”、“楫子社”、 “没命社”等名,既是练武强身、农闲自娱的活动,又有着保家卫国的崇高 目的。武艺高强者被聘为教头,受人礼敬,自然促进了武术的发展。

这种发展与民间有组织的活动有 关,宋代有武塾:即拳师们自立门户、 收教弟子之所,类似后世武馆。另有 为保境习武以抗外族、豪强侵凌成立 的“乡社”,农闲时节,请武术教师传 授武艺,常常在庙会中进行武术表 演,有时还设“野场”即所谓打擂台 以比试武艺。胡三省在《资治通鉴》注中曾称:“乡社兵,民兵也。时契丹 寇掠,缘河之民自备兵械,各随其乡,团结为社,以自保卫。”苏东坡《乞 增修弓箭社条约状》:“自液渊讲和以来,(河北)百姓自相团结为弓箭社…… 遇有紧急,击鼓集众,顷刻可数千人。”这些结社有“弓箭社”、“楫子社”、 “没命社”等名,既是练武强身、农闲自娱的活动,又有着保家卫国的崇高 目的。武艺高强者被聘为教头,受人礼敬,自然促进了武术的发展。