第六节通臂拳发展史

通臂拳,也称通背拳,是一种典型的长击类拳术。传说由战国时白猿(名士口,字衣 三,道号动灵子)所创。近代流行的通臂拳,为清末浙江人祁信所传。

通臂拳在民间辗转传授中形成以下流派。

白猿通臂,系战国时代白猿所传。后经北京的石鸿胜及弟子的整理并逐渐在京传开。

五行通臂,由祁家通臂中“少祁派”拳技发展而成。以摔、拍、穿、劈、钻配金、木、 水、火、土五行,以生克之理追求技法理论。

劈挂通臂,此拳是后世把通臂拳与劈挂拳糅合而自成一体的拳术。明末清初河北香河人 张策是劈挂通臂的代表人物。

少林通臂,据传是李镜源所创,是少林拳中的一种。通臂拳系除拳术外,还有通臂风格 的各种器械术。通臂拳系虽属猴形类拳系,但只揣摩猿猴的特点,不取猿猴形象。

当代,沙国政先生擅长此拳,其弟子胡宝林多次获全国比赛冠军。

第七节少林武术、南拳发展史

一、少林武术的形成与发展

少林武术是我国著名的武术流派之一。源于隋朝河南嵩山少林寺,是历代众僧参照民间 的健身术和其他拳术融合而成的拳术。明代以前以棍术为主,以后拳械并重。

隋末唐初,唐高祖李渊书约嵩山少林寺僧助战救唐太宗李世民,僧众应战,击败王世 充,生擒王仁则,救出李世民。太宗继位后,论功行赏,并允许练武,训练僧兵,使少林武 . 18 .

术迅速发展。拳术、器械、气功习练成风

二、 少林武术的流派

少林武术分为北、南两大派。北派有太祖长拳、梅花拳、罗汉拳、六合拳、螳螂拳、大 红拳、小红拳、少林五拳(龙、虎、豹、蛇、鹤)、五形八法拳、连环拳、地躺拳、金刚拳、 黑虎拳、炮拳、七星拳、柔拳等30余种拳术套路以及梅花桩、卧虎功、鹰爪功、排打功、 铁布衫功等34种功法。

南派少林拳已发展成今天的南拳。

三、 南拳发展史

南拳,也叫南派少林拳,是中国武术中的一大拳种。据史籍《小知录》载,明代“使拳 之家十一”中,南拳即为一家。说明南拳在明代就已记入史册。

1960年,国家体委推出“虎鹤双形”套路,作为体育院校选修课教材之一,使南拳得 到了推广。1989年,中国武术研究院又推出了 “南拳竞赛套路”,使南拳得到进一步普及推 广。

第八节象形拳发展史

象形拳是武术中的一类,泛指模仿动物的技能、特长和形态,或模仿某些古代人物的搏 斗形象和生活形象,结合武术的攻防技法而编成的拳术。这类拳术的萌芽可追溯到原始社 会。

象形拳的种类很多,主要有以下几种:

一、 鹰爪拳

鹰爪拳脱胎于翻子拳所以也叫鹰爪翻子拳。相传为清代河北雄县人刘士俊所创,是在十 路行拳、岳氏连拳和八闪翻的基础上加入鹰爪抓扣、鹰翼翻旋的动作创编而成的拳术。

由刘士俊传刘德宽、纪二、纪三、李振声等。近代河北的陈子正擅长此拳。现代河北的 徐向东自幼修炼鹰爪拳,曾多次获得全国比赛冠军。广西武术教练周树生也擅长此拳,笔者 1975年、1979年两度从学于周老师,并首次在昆传授此拳。

二、 螳螂拳

据传,此拳创于明末清初山东人王郎(王朗)。王曾入嵩山少林寺学艺,后游访数省, 广拜名师。偶遇螳螂捕蝉,细观其技,后借鉴猿猴灵活的步法和螳螂快速、准确的动作,融 于武术的攻防动作而创编成螳螂拳。后经历代拳师们的不断补充、修改形成一套名扬海内外 的拳种。

螳螂拳在长期的传习中形成各种流派,有七星螳螂(又名罗汉螳螂、硬螳螂)、梅花螳 螂(又名太极螳螂)、六合螳螂(又名马猴螳螂)等。

螳螂拳长期在山东流传,1919年范旭东的弟子罗光玉担任上海精武体育会教师时传授 此拳。后传到广州、香港、台湾各地,继而又传到了新加坡、马来西亚等国。

据张祥三的《螳螂拳术源流述要》记载,螳螂拳传系如下。

起源于西汉,到明朝已经发展到一定 规模,从明代郑若的《江南经略》中记载有“猴拳三十六路”中可以得到印证。

猴拳套路一般模仿猿猴出洞、窥望、摘桃、惊窜、入洞等情节编成。

当代四川省肖运鹏擅长此拳,被称为中国的“猴王”。

四、 蛇拳

蛇拳是模仿蛇的形态,结合武术的攻防技法编成的拳术。据古籍记载,蛇拳起源于古代 越国(今闽、浙一带),今流行于浙江、福建、广东、香港、台湾等地。

五、 醉拳

醉拳是以醉形醉态和攻防技法融合而成的拳术。此拳始见于明末,有模仿传说中的“八 仙”,汉钟离、吕洞宾、韩湘子、蓝采和、张果老、何仙姑、铁拐李和曹国舅的醉酒形象编 成的“醉八仙”,也有表现《水浒》人物鲁智深醉打山门、燕青醉酒等情节的“鲁智深醉 跌”、“燕青醉酒”等拳。因突出醉的形象,故名。

第九节武术器械发展史

中国的武术器械是由古代兵器演化而来的,其史可追溯到旧石器时期。原始工具便是后 来刀、斧、矛、戈等武术器械的“始祖”。

商周时期,随着冶铜业的兴起,出现了铜制矛、戈、斧、钺、戟、剑等兵器。到了春秋 战国时期,随着生产力的发展,铁器登上了历史舞台,出现了铁制刀、剑、戈、戟、矛、钺 等兵器。

唐代,开始实行武举制,促进了武术的发展,剑、刀、枪、棍的制作也日趋成熟。到了 明清时期,武术器械向精、细方向发展。刀有单刀、双刀、藤牌刀等,剑有单剑、双剑、长 剑、短剑等,枪有大枪、花枪、双枪等,棍有长棍、短棍、梢子棍等。武术器械很多,素有 十八般武艺之称。下面就现代武术比赛规定项目的剑、刀、枪、棍分述于下。

一、 剑术的起源和发展

剑在我国古代兵器中,被称为“百兵之君”,至迟起源于周朝时期。出土文物中有西周 的“铜剑”便是例证。

周秦时期,剑术的基本理论已形成,庄子在《说剑篇》里论述道:“夫为剑者,示之以 虚,开之以利,后之以发,先之以至。”《吴越春秋》所载越女向勾践阐述的剑术理论:“内 实精神,外示安仪;见之似好妇,夺之似俱虎;布形候气,与神具往;杳之若曰,偏如腾 兔;追形逐影,光若仿佛;呼吸往来,不及法禁;纵横逆顺,直复不闻疽现在仍有较高的 参考价值。

春秋战国时期,随着冶铁业的发展,铁剑大量使用起来。到了汉代,铁剑已取代了铜 剑,当时的剑术运动,无论技术或是普及性,都大大超过以前,形成了 “宴乐必舞”的习 俗。剑术家已遍布四方,著名的有王越、史可、曹工、邓展、刘备等。

唐宋时期,剑术遍及朝野,文人、武将、妇女、道家擅长剑术的大有人在。诗人李白 “少年学剑”,他经常“酒酣舞长剑”、“三杯拔剑舞龙泉”;诗人陆游“十年学剑勇成癖”、 “少携一剑行天下”、“负琴腰剑成三友”。

到了近代,剑的质量和剑术水平日臻完美。剑术的种类和内容都非常丰富,如太极剑、 八仙剑、八卦剑、纯阳剑、达摩剑、青萍剑、青龙剑、青虹剑、飞虹剑、峨嵋剑、昆仑剑、 武当剑、三才剑、三合剑、七星剑、龙形剑、蟠龙剑、螳螂剑、通臂剑、金刚剑、双手剑等 数十种。

在这些剑术中,有单剑术,有双剑术;有长穗剑术,有短穗剑术;有单手运使的剑术, 有双手运使的剑术;有单人独练的,有对练的。项目繁多,形式不一。但就其剑术体势而 言,大致可归纳为:工架剑、行剑、绵剑、醉剑等四类。

二、 刀术的起源和发展

刀起源于殷商,铜制。秦汉三国时期出现了 “刀舞”。到了唐代,剑术在战场上逐渐消 失(而民间继续发展),刀成了阵战的重要武器。李白《从军行》中有“笛奏梅花曲,刀开 明月环”,说明当时刀术不仅用于战争,也用于配乐表演。古战场上使用的刀,有短柄刀和 长柄刀。长柄刀的种类很多,见载的有晋代大刀,以及后世的屈刀、掩月刀、堰月刀、眉尖 刀、笔刀、凤嘴刀、钩镰刀、挑刀、宽刃刀、片刀、虎牙刀以及陌刀、三尖两刃刀、掉刀、 戟刀等。这些刀的形状除后4种外,其余12种的形制都较接近。近现代武术运动中,将它 们泛称“大刀”,并以明代堰月刀为基本形制。

短柄刀的种类也很多,有环刀、长刀、手刀、腰刀、佩刀、短刀、鬼头刀、响环刀、象 鼻刀等。近、现代武术运动中,将它们泛称“单刀”,并以清代的腰刀为基本形制。

刀术的种类很多,有单刀术、双刀术、大刀术;有单手运使的刀术,有双手运使的刀 术;有单人独练的刀术,有对练的刀术。可把所有的刀术分为:工架刀、行刀、绵刀和醉刀 共四类。

三、 枪术的起源和发展

枪,起源于隋朝,当时主要使用铁枪,是骑兵的主要武器。到了唐代,发展成近乎现代 的木杆铁尖的花枪。

枪术除在战场上使用外,还有单人演练、双人对练、比武等多种形式。明清时期出现了 杨家枪(梨花枪)、沙家枪、马家枪、石家枪、峨嵋枪、少林枪等多种流派。

枪的种类很多,宋代有单钩枪、双钩枪、环子枪、鸥项枪、锥枪、素木枪、太宁笔枪、 短刃枪、短锥枪、抓枪、藻藜枪、拐枪;明代有长枪、龙刀枪等;清代有蛇枪、钩镰枪、火 焰枪、钉枪、虎牙枪、雁翎枪等。现代武术运动中的枪,以明清时形制简单的长枪为基本形 制。

四、 棍术的起源和发展

棍,源于原始社会的木棒,是历史上最久远的武器之一。最早称为“受”,列为五兵之 □

棍的种类很多,有大棍、齐眉棍、三节棍、二节棍、短棍、长棍、梢子棍等。

到了明清,棍术套路有宋太祖的“腾蛇棒”、山东“长竿手”、紫薇山棍、张家棍、程家 棍、五虎群羊棍、少林棍等。明代何良臣在《陈纪》中主张:“学艺先学拳,次学棍。拳棍 法明,则刀,枪诸技特艺之耳,所以拳棍为诸技之本源也。”

第三章 武术技术分析

在武术运动中,符合人体运动科学原理,能充分发挥人体潜能,合理有效地完成各种武 术动作的方法称为技术。普遍存在于各种拳械技术中的共性规律,称为技术原理。技术原理 从宏观上反映武术技术特征,把握武术动作准绳,指导武术运动实践。各门拳、械可充分发 挥自己的技术个性,但必须服从总的技术原理。在武术动作的演练过程中,要求做到“内外 合一,形神兼备”。所谓“内”,是指精神、意识、气息、劲力等无形的生理机能;所谓 “外”,是指人体肢躯的型与法所表现出的外部姿态。内与外,形与神,本身是矛盾着的两个 方面,它与武术技术的提高有着密切的联系,如长拳中的“八法”体现了人体内与外的矛 盾。其中的“手、眼、身法、步”是指外,即对身体表面各部动作的要求;“精神、气、力、 功”则是指内,是对精神、意识等思维活动及内脏器官机能而言的。太极拳要求“先以心使 身”,而后“身能从心”并要“意、气、力”三者结合,“以心行气务令沉着”,“以气动身务 令顺遂”。这里的“心”、“气”指的是内,“运身”指的是外。南拳讲“内练心、神、意、 气、力,外练手、眼、身、腰、马”。八卦掌指出“外重手、眼、身法、步,内修心、神、 意念足”。通臂拳要求“心、神、意、气、胆、首、项、膊、腰、肋、手、眼、身法、步、 肘、腕、肩、胯、膝要连贯串通”。形意拳的“六合”,则要求“内三合”与“外三合”。内 三合是“心与意合,意与气和,气与力合”,外三合是“手与足合,肘与膝合,肩与胯合”。 各种拳种多是以人体的“内”、“外”这对矛盾的转化来指导技术演练的。由“内”与“外” 这对矛盾双方所构成的武术技术的统一整体,是以“内”的“合一”为基础的。只有人体内 部的活动合一,才能使外部动作灵活自如。外形动作的规范化,也有利于使内部活动的合

一。两者是互相影响、互相依存、互相统一的。

在武术动作的演练过程中,还要做到“动则有法,静则有势”。“动”与“静”也是一对 矛盾,它还是充分体现武术节奏中的一个重要因素。“动”是指各种动作的运行过程,要求 做到准确、规范,方法清楚,攻防合理。“静”是指各种动作在完成时的停顿,要求做到姿 势正确、规范,精力充沛。动与静是相对的,要求动中有静,静中有动,动静相兼。

第一节长拳的基本技术分析

长拳的基本技术包括姿势正确,方法清晰,身法多变,手眼相随,精神贯注,劲力顺 达,呼吸得法,节奏鲜明等几方面。这几方面不是孤立的,而是互相联系、互相作用、互相 影响的。

一、身体姿势

姿势主要是指静止动作的定势,同时也包括空中短暂相对的静止姿势。长拳的基本姿势 要求是:头正、颈直、挺胸、塌腰(或立腰),上肢动作要舒展、挺拔,下肢动作要轮廓清 楚,虚实分明.整体动作的姿势要匀称。过渡动作的姿势也要合乎运动规律,同样要求姿势

正确。从姿势和精神状态上要体现有攻防的含义

二、 动作方法

方法是指在套路演练过程中出现的踢、打、摔、拿等技击动作的方法。动作的起止路线 要清晰,方法要准确,把动作应有的攻防技击特点表达出来。弄清楚了攻防方法,不仅容易 掌握动作技术,而且为表达内在的精神意识提供了有利的条件。动作方法要和呼吸方法紧密 配合,正确合理地使用“提、托、聚、沉”的呼吸方法,以显示出精神饱满、气势雄伟的特 点。

三、 身法

身法是指以躯干为主结合攻防的变化方法。身法在长拳套路里有“吞、吐、闪、展、 冲、撞、挤、靠”等变化。身法不是孤立的上体活动,而是与整个动作的攻防含义以及全身 的活动紧密结合的。身法要以腰为轴,结合各种手法、腿法而选择拧转、俯仰收放、折叠等 表现方式。拳谚云:“练拳容易,身法难。”要使身法运用恰到好处,除刻苦修炼之外,还要 琢磨体会技术要领和动作的攻防含义。

四、 眼法

眼法是指眼神与各种动作配合的方法。眼法是体现精神的重要环节。练拳时善于把眼神 与招式配合,就会把内在的精神意识表达出来,使整个动作做到协调而富有生气。反之,动 作就没有生气,套路也成了呆板的动作罗列。眼神与动作配合的方法是多种多样的,有注 视、随视等。注视是眼神盯住一定的目标,随视是指眼神追视运动着的身体某一部位,直到 动作结束。眼法与动作配合,要以动作的准确性为前提。动作不准确,必然会影响内在精神 意识的显示,反之,只要求动作准确,眼神与动作配合不得法,也会影响动作本身的质量。 “形似”是“传神”的基础,“传神”是“形似”的最高表现。忽略任何一方,都不能起到 “传神”的效果。

五、 精神

在演练拳械套路以及散打格斗时,首先要精神贯注,精力充沛,表现出勇敢、机智和无 所畏惧的气概。这种精神表现在脸部,应该是“含而不露,神志舒展”。

六、 动作劲力

劲力是指做动作时用劲的力度和方法。长拳的劲力要体现有刚有柔,发力的顺序要合 理。发劲要顺达而有爆发力,要运用先柔后刚的“寸劲”,使劲力顺达于动作的力点部位, 而且要刚而不僵,柔而不松,刚柔相济。还要以意识支配动作的发力,以呼吸配合发力,做 到内外合一。

七、 动作呼吸

长拳运动的呼吸方法有“提”、“托”、“聚”、“沉”四法。

(一)提气:这是一种胸式深呼吸方法。有利于人体重心提高,如旋风脚,腾空摆莲、 腾空飞脚等动作出现时,用“提气法”。

(二) 托气:当呼吸将结束时,紧接着进行一次由慢渐快的半呼气,并骤然止于闭气称 为“托气”。在完势平衡动作完成时,一般采用“托气法”。

(三) 聚气:吸气后“闭气以待”随着冲拳、劈拳等动作,用力呼出相应量的气体称为 “聚气法”。

(四) 沉气:这是一种“气沉丹田”的腹式呼吸方法,可使胸部宽舒,充实腹部,身体 重心降低。

以上四种呼吸方法,应根据动作特点灵活应用,务求使呼吸顺畅。

八、动作节奏

节奏是指动作起伏、高低以及速度的快慢、动静的转换过程。长拳动作的节奏变换要明 显、多样。动、静、快、慢、起、落、转、折、轻、重、冈叭柔等都是体现节奏的主要因 素。在长拳演练中,没有轻的动作,就显不出重的动作;没有柔的烘托,刚劲就体现不出 来;没有慢的起动,就显不出快的速度;没有停顿的稳健,也反映不出动的急速。长拳“十 二型”形象的比喻,生动地反映出长拳运动中的节奏感。

以上姿势、方法、身法、眼法、精神、劲力、呼吸、节奏八个方面是相互联系,紧密配 合协调一致的,以此构成了长拳技术的八个要素。其影响和决定着长拳技术水平的高低,只 有全面掌握,才能在演练时得心应手,内外合一。

长拳的传统技法,有“四击”、“八法”、“十二型”之说。

“四击”指踢、打、摔、拿,它是长拳的技术核心,一切手法、身法、腿法都要贯穿 “四击”内容。

“八法”指手眼身步、精所力功,即手法、眼法、身法、精神、气息、劲力、功夫八个 方面。其传统的要求及说法是,拳如流星,眼似电,腰如蛇,步赛粘,精力充沛,气宜沉, 力要顺达,功宜纯。

“十二型”是对动、静、起、落、站、立、转、折、快、缓、轻、重十二种运动方式, 以生物动态和大自然中事物的现象作比喻,可概括为,动如涛,静如岳,起如猿,落如鹊, 站如松,立如鸡,转如轮,折如弓,快如风,缓如鹰,轻如叶,重如铁。

第二节太极拳的基本技术分析

太极拳虽有不同风格和特点的各种流派,但基本技术原理是一致的。除遵循武术技术原 理外,还具有自己独特的技术要求。下面从静态的姿势技术和动态的运动技术两方面分析太 极拳的技术原理。

一、身体姿势

规范的姿势是练好太极拳的重要环节。虽有“不在形式,在气势;不在外面,在内中” 和“重意不重形”的说法,但这是指功夫深者。对初学者来说,还是应该先重形,后重意 的。只有力求姿势的正确,并在连贯的复杂动作中处处保持正确的姿势,才有利于技术的提 高。

太极拳的基本姿势要求是:头上顶,即虚领顶颈,下颌微收,面部自然,眉心舒展,口 齿自然合闭,舌尖轻抵上腭,沉肩垂肘,两腋松虚,含胸拔背(胸部肌肉自然松开,背部肌

内自然展开,腰胯松沉,尾间中正安舒,敛臀收肛,上下肢伸屈要适度,坐腕舒指,重心 稳定。

二、动作方法

练习太极拳,除了要求头部、躯干和四肢的基本姿势正确,动作合乎要领外,还要特别 注意动作方法,才能提高锻炼效果和技术水平。

心静体松,缓慢柔圆所谓“心静”,就是在练习过程中,要排除杂念,保持心理上安静 状态;“体松”是指全身的肌肉、关节、韧带和内脏器官都处于自然、舒展的状态。

缓慢柔圆,是处理太极拳运动节奏和劲力的方法。指练习太极拳时,肢体移动速度要缓 慢,动作要柔和,劲力要适中,使动作连贯,转换圆活,一气呵成。

以意主导,形息互引这是太极整体运动的基本技术。练习太极拳时,要求以意识为主 导,用意识控制呼吸(即息),控制肢体动作(即形),而肢体的运动又引起呼吸的配合,使 意、气、形、劲协调和统一。达到“以意导体,以体导气”和“以心行气,以气运身”交融 的境界。

上下相随,内外合一拳谚云:“一动而无有不动”、“由脚而腿而腰总须完成一气。”这些 都是对“上下相随,周身协调”的要求。要做到上下相随,必须以腰为轴,用躯干带动四 肢,并与手、脚动作的变化相互配合。同时还要以意识为主导,内外配合,使动作形神合

虚实分明,刚柔相济虚实是太极拳运动中的主要矛盾。从整体动作来分,一般到达终点 定势的动作为“实”,动作变换过程为“虚”;从局部来看,主要支撑体重的腿为“实”,辅 助支撑或移动换步的腿为“虚”;体现动作的主要内容的手臂为“实”,辅助、配合的手臂为 “虚”。“实”的动作用力要沉着、充实,“虚”的动作要轻灵、含蓄。刚柔相济,也是太极拳 练习中需要掌握的技术。不同的太极拳有不同的要求,如杨式太极拳以柔为主,而陈式太极 拳则刚柔各半。刚中有柔,柔中有刚,刚柔相济是各式太极拳总的要求。

第三节南拳的基本技术分析

一、 身体姿势

南拳的身体姿势是,头颈正直,精神贯注,神态严肃。上体身型有挺胸塌腰和含胸拔背 两种。多桥法的南拳多是挺胸塌腰,擅发短劲的南拳多为含胸拔背。无论那种姿势,都要收 腹、敛臀。下肢要沉稳,重心在两腿间,移动要快,防止上重下轻。

二、 运动方法

南拳的运动方法要求稳健沉着。南拳的特点是身正、步稳,多短拳,擅摞手。腿法多是 屈伸性的,要求高不过肩,低不过腰。步型以四平马步为基础,此外还有双蝶步、骑龙步、 跪步、拐步等,都要求较低的重心。步型与步法在相互转换时要清楚、干脆。另外南拳还要 求突出劲力,以声助力。要根据各种不同形式的动作做不同的发声,达到以声助力、以声助 气、以声助威的良好效果。

26

三、劲力、节奏

南拳的劲力,要求整、紧、刚烈,一般不出现柔的动作。而节奏服从劲力,以刚劲快捷 的节奏为主。

第四节形意拳的基本技术分析

一、 身体姿势

顶垂扣抱,上下相照,是形意拳静止姿势的技术要求。练习形意拳时,要求头向上顶 领;肩、肘、腕、腰、胯、膝、足各部关节由上向下节节松垂;两肩微向前扣合,手指和足 趾梢节屈扣;两肘环抱两肋。由于上顶下垂,使头正脊直;由于两肩松垂内扣,使躯干形成 含胸、圆背状。“上下相照”包括“三尖”相照和“外三合”。“三尖相照”指顺势拳势的鼻 尖、前手指尖(包括器械的尖部)、前脚尖在一个矢状面内上下相照。拗势拳势的这三尖向 同一矢状面合聚,形成上下相照。

二、 运动方法

犁行踩砸,疾动紧随,是形意拳步法的基本技术。“犁行踩砸”指两脚移动要像犁耕地 一样,有向前掀翻障碍的意识和推进力,保持脚贴地面(不能拖地)行进。脚落地时,要有 欲踩死毒虫般的砸劲,踏地有声。“疾动紧随”指一足动,另一足紧随。一足进步,另一足 必跟步,一足退步,另一足必撤步。动作要疾速有力。

沿直钻翻,护中夺中,是形意拳手法动作的基本技术。指两肩要护住自己身体正中部 位,进攻时要进攻对方正中部位。臂的伸屈出入要循着这个正中面中的直线起钻(臂旋外) 落翻(臂旋内),转旋出入要借助臂的拧转,加强击打力度。

形意拳的整体技术,讲究齐蓄齐发,内外六合。蓄劲时心意内导,吸气敛劲,肢体屈缩 束身,发劲时心意外催,呼气助力,肢体伸展。“内三合”与“外三合”相合为一,使拳势 表现出鲜明的节奏。

第五节八卦掌的基本技术分析

一、 身体姿势

练习八卦掌时,对身体姿势的要求是,“顺项提顶”,即头向上顶,劲项竖直,下胯微内 收。眼神始终注视两掌,神态力求自然;胸部要宽松开展,不挺不缩,自然内含;腰脊中 正,以腰带动肢体的运动;要空胸实腹,敛臀收胯;在行圆走转过程中,要采用坐胯屈膝的 姿势,使力量贯注于两腿,以提高行进中身体的稳定性。行步时两脚贴地前进,如瞠地之 状,落地时,脚趾抓地,脚掌、脚跟平落地面,要使两脚尖向圆心扣摆;两肩下沉,在沿圆 走转时,两臂尽量向圆心方向伸出。

二、 运动方法

身灵步活,势势相连,是八卦掌身法和步法技术。以行走沿圆走转为主,左旋右转势势连贯。身灵步活,随走随变。

纵横交错,协调圆活,是八卦掌的手法技术。在走转过程中,要交错运用推、托、带、 领、搬、拦、截、扣等技法。要求动作连环纵横,上下协调、圆活。

劲力沉实,刚柔相间,是八卦掌劲力技术。八卦掌的劲力主要有滚、钻、争、裹等。 '滚”是指向左右做圆形旋臂动作;“钻”是指螺旋形向前旋臂动作;“争”是指向外撑开; “裹”是指向里扣抱。

呼吸自然,气沉丹田,是八卦掌气法技术。呼吸自然,做到“气似行云”。同时,要使 意识、呼吸、力量和身形合为一体,才能使动作和谐、协调、完整。

第六节通臂拳的基本技术分析

一、 身•体姿势

前空后丰,探肩长臂是通臂拳静态的基本技术。“前空”指空胸,即含胸收腹,形成空 畅的形态;“后丰”指拔背、立腰、敛臀,使背脊有绷圆丰满的形态。“探肩长臂”,指肩向 前探,臂尽量伸长。

二、 运动方法

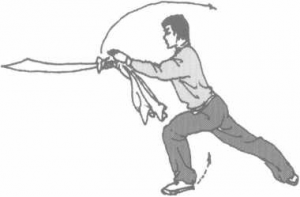

腕灵臂活,放长击运是通臂拳的手法技术。通臂拳区别于其他拳种的显著特点是放长击 远,遥劈远打。因此必须要摇腕运指,使上肢各关节松活、放长。放长击远要以腰为轴,通 过含胸拔背,使力量通过肩背透达于掌指,加强掌的攻击力。

催探抖弹,脆快如鞭,是通臂拳运劲的基本技术。该拳喻人体为鞭,以催、探、抖、弹 四劲完成动作。挥“鞭”时,两脚蹬地催劲上传,以腰脊发力上送,催促腰、背、肩依次向 进攻方向探伸,催劲通臂至腕,通过抖腕使劲传于手,爆发出一弹即松的脆快劲力。

第七节象形拳的基本技术分析

象形拳是武术中的一类,这类拳术的种目和内容很多。就它们的共性来看,其基本技术 包括:象形制拳、仿形为艺、借形显意、神形兼备。

一、 象形制拳

象形拳的核心是攻防技术。它模仿动物或人物形象的目的是借其形态,寓入攻防技法, 使之转化符合技击规律的拳技动作,编成拳术。

二、 仿形为艺

象形拳的拳势形态是按照人们的审美观点,将被模仿对象的形态进行改造并升华为艺术 形象。其外形栩栩如生,攻防内核隐匿其中。这种艺术化的形态,不同于穷凶极恶的野兽相 斗形象,也不是粗俗狂嬉的兽乐形象。

三、 借形显意

象形拳抓住被模仿对象的特点,将其形态动作人格化,显示出人的意志、个性。例如模 仿猴,在于抓住其轻灵善变的动作特点,通过模仿其忽起忽落、忽击忽嬉、蹿蹦跳跃、变化 莫测的动作,展示出人是万物之灵,模仿猴而高于猴,胜于猴。

四、 神形兼备

象形拳的“神”,即“神似”;象形拳的“形”,即“形似”。象形拳要求“神似”与“形 似”统一,以形似为基础,以神似为精髓。练习象形拳要由形似入手,追求神似,进而达到 “形神兼备”的高深境界。

第八节刀术的基本技术分析

刀术,这里指的是单手使用的单刀术。武术的各种拳种和流派一般都有各自的刀术。风 格特点也都因拳种、流派的不同而各异,但一般的基本技术和运动方法还是一致的,概括起 来有以下五点。

一、 刀术尚猛

刀术必须刚猛有力,所谓“刀如猛虎”,这既有对身步的要求,也有对动作劲力的概括。

二、 刀法清晰

劈、砍、撩、挂、斩、扎等等是刀术的主要刀法,视其使法和力点而判断它清晰与否。

三、 刀手配合

拳谚说:“单刀看闲手,双刀看步走。”闲手与刀械配合要密切,以助于运动中的和谐、 平衡和力量发挥,这是刀术的三点原则。

四、 身械协调

以身带肩,以肩带臂,以腕制刀。腰腿助力就能身械协调,配合刀法。

五、 刚柔兼用

猛不等于纯刚,应该刚柔兼用。一般说进攻动作宜刚,防守动作宜柔。知攻守,方能刚 柔兼备。

第九节剑术的基本技术分析

剑术,各门各派都有各自沿袭相连的演练技巧与方法,但一般的基本技术和运动方法大 致有以下四点。

一、剑法规整

剑法是构成功力与表现技巧的核心。剑法很多,如击、刺、点、崩、劈、撩、挂、云、

. 29 - 穿、抹、挑、提、架、绞、扫、截、格等等。娴熟、自如是练习和提高剑术的根本。

二、 理法势通

“理”就是剑的理论。历代的剑经、剑歌、剑诀等是从练剑实践中升华为理论的东西, 都属于理的范畴。法是指技法,即剑术演练技巧的方法。势是指各种姿势,动态、静态到通 就是会通。剑理不通,不称为剑术;剑法不通,不称为剑技;剑势不通不称为剑艺。理与 法、法与势、势与理,必须相合贯通。这样才符合剑法清晰,身械协调,动之有理,运之有 法的剑术要求。

三、 刚柔兼备

刚与柔是武术劲力法则的两大要素。形成剑术流派和风格不同,劲力的运用往往是其中 的一种因素。一般说来,剑术的劲力法则应该是有刚有柔,刚柔兼备,参互运用。

“剑器轻清,其用大与刀异”(《手臂录》)。剑术运动的特点,大都是轻快敏捷,潇洒飘 逸,“剑似飞凤,宛若游龙”。它的吞吐转换、倏忽纵横、闪赚迭逞,无不以刚柔参互。

四、 气韵生动

气韵,顾名思义就是指剑术运动中的节奏、气度。剑术运动应气度宏大,洒脱自如。动 静、疾缓、升降、进退、转换等等,无不要求有鲜明生动的多种节奏变化,起承转合尤应注 重韵律。剑法“似凤、翱翔谐宫商”。这就是说刚柔、张弛、轻重、伸缩、起落、移步换形、 招势迭逞等应似飞凤,翱翔天空,富有音乐的旋律。练剑要内外贯通,神形达化。

第十节枪术的基本技术分析

枪术,由于拳种和流派的不同,其风格也是多样的,但基本技术和运动方法一般有以下 六点。

一、 持枪稳活

持枪既要稳又要活,不稳容易脱把,不活变化不快,发力僵硬,会成“死手”。前手如 管、后手如锁,是持枪的基本方法。

二、 势贯四平

四平即:顶平、肩平、枪平、脚平。“持枪之法,贵于坐膝,身心手足,相应为准”。

三、 枪扎一线,力达枪尖

枪术,以扎为主。枪扎一线,就是扎枪的基本要求。扎枪要求出枪直线向前,将全身之 力通过枪杆贯达于枪尖,这样扎枪的路线才短,出枪才快,才有力量。扎枪时必须挺腕、顺 肩、拧腰、伸后腿、蹬后脚,直线向前用力。“枪之用力在两腕,屈腕向前手则力浮而不沉, 枪摇而稳。臂以助腕,身以助臂,足以助身,乃合而为一”。

四、 枪不离腰

“枪是缠腰锁”,就是说枪根紧靠腰部,既有一个稳定的依托,又便于从腰间发力,出回

从腰这一点要牢记住。

五、 三尖相照

上照鼻尖,中照枪尖,下照脚尖。要求鼻尖、枪尖、脚尖从上到下在纵面都处于一条垂 直线上,使周身之力凝结于枪尖,不偏不倚地直透所扎之目标。

六、 工于一圈

“枪总用之则为一圈”(《手臂录》)。所谓“圈”,就是枪头经常在圆线或孤线上运动。许 多枪法无不出自一圈,如拦枪,是枪头绕圈的左半圆;拿枪,是枪头绕圈的右半圈;缠枪, 则是枪头重复绕圈的整圈。圈有左半圈、右半圈、上半圈、下半圈、大圈、小圈等等。半圈 即为弧线,整圈即为圆线。善于运用圈“以行著诸巧法,而后枪道大备”(《手臂录》)。可见 “圈”是枪法之本。

第—节棍术的基本技术分析

棍术的演练技巧与方法各门各派各有所异,但一般的基本技术和运动方法具有以下四 点。

—、握法灵活

拳谚云:“枪似游龙,棍若雨。”是说棍似疾风暴雨,密而不疏,棍分棍梢、棍身、棍把 (即根部)三部,在运动中,一般都是梢、身、把相互使用,变化多端。欲使棍法纵横、抡 劈如意,握法灵便就是第一要素。

二、 梢把兼用

“棍打一片,密集如雨”是因为棍是双手操棍,梢把兼用的特有技能,故能左右兼顾, 能远能近,灵活多变,审势而击。

通常挑、戮、盖、横击多用把端击,也可用梢端击。而劈、扫、抡、撩则多以梢端击 打,绞、格、云、拨则梢把两端互用。

棍术中也有使用单头棍的,一般说单头棍多用枪法,或者是兼枪带棒。

三、 棍法规整

棍法内容繁多,一般有劈、抡、撩、戳、挂、崩、点、扫、穿、拦、挑、架、托、云、 提、砸等。它是以格斗法则为准绳,在棍理指导和制约下形成基本棍法。遵循棍法规则的要 求,操之娴熟,用之得当,是棍术技法的根本所在。

四、 势合力顺

势是架势、姿势;合是身与械合,把与法合,法与理合。这样才能身械协调,得心应 手。

第十二节对练套路和集体演练套路的技术要求

一、 对练套路的技术要求

对练是两人或两人以上按照固定的套路进行攻防技术的练习,它依据各类拳种或器械所 固有的攻防技术和规律编制而成。练习时,对练双方均要攻防合理,意识逼真,准确到位, 动作熟练,配合默契。

所谓攻防合理,一是动作要合乎拳种特点和运动规律,二是攻与守的矛盾转化要自然、 顺当。所谓意识逼真,就是像真打一样,一招一式都要准确、清晰、勇猛、逼真,体现出新 颖性和惊险性,给人以威武雄健的感觉。但是对练与应敌搏斗是有区别的,对练时注重两人 的配合,以点到为主,注意安全。

二、 集体演练的技术要求

集体演练是六人或六人以上按照固定套路进行集体练习。集体演练要有新颖的队形和美 观的图案,并配上适合动作节奏的音乐,以提高演练效果。集体演练最大的特点是形式不 拘,内容多样,可将徒手、器械、对练等多种形式的运动组编在一个套路里,构成一幅幅新 颖别致的图案。

集体演练的关键是动作整齐化一,造型优美。所以在演练时,在注意动作规格的同时, 要用眼光和感觉照顾全场,以求整体统一。

浏览3,837次