器械

包括刀、剑等短器械;枪、棍及大刀等长器械;双刀、双剑、双钩、双枪等双器械;九 节鞭、三节棍、绳镖、流星锤等软器械。

- 刀术:刀是短兵器中的一种,它以缠头、裹脑、劈、砍、撩、挂等刀法和另一手的 协调配合构成套路。练起刀来,刀声嗖嗖,可呈现出勇猛憬悍,雄健有力的形象,故有“刀

如猛虎”的说法。

- 剑术:是短器械的一种,以击、刺、点、崩等剑法结合平衡、旋转、步型等动作所 组成的套路练习。剑术分为短穗剑、长穗剑。在握把和持剑上也分单手剑、双手剑。它的剑 路体势则分为:工架剑、行剑、绵剑、醉剑。工剑,形健骨遒,端庄势整,一招一势,端端 正正。行剑,流畅无比,飘洒挥霍,多行势而少停息。绵剑,绵里藏针,缓缓不断,自始至 终,绵黏相连。醉剑,恣意挥舞,乍余还疾,忽往复收,形如酒醉。在练习时,左手指也须 与右手剑法的变化协调、和谐。要求腕劲干脆,动作轻快灵活、刚柔相济;长穗单剑,多以 穿、挂剑为主,翻转穿挂,挺收含放,舒展大方,身法多变、剑舞穗飞,似人彩练当空,潇 洒奔放,剑术的特点是轻快、矫健、富于韵律感。

- 枪术:是长器械的一种,以拦、拿、扎、舞花等动作,并结合各种步法、身法编成 的套路,俗话说“枪扎一条线”。说明要求枪法的准确性较高。在练习拦、拿、扎等动作时, 需腰部与上下肢的用力协调一致。

- 棍术:是长器械的一种,以抡、劈、戳、撩、舞花等棍法所组成的套路。它的特点 是棍使两端,快速勇猛,刚劲有力,练起棍来,棍法密集,风格泼辣,节奏生动,呼呼生 风。故有“棍打一大片”的说法。

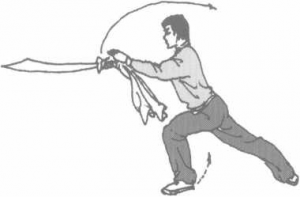

- 大刀(朴刀):是长器械的一种,多以双手持器械,以劈、砍、撩、带、云等刀法为 主。结合掌花、背花等动作所组成的套路练习。“大刀看顶手”,握在刀盘下面的右手不论是 劈、砍、斩、抹,还是挑、撩、截等,在刀法变化的任何情况下,都必须使右手顶住刀盘, 虎口对准刀背。大刀的特点是“劈刀递攥”,既要有刀法的使用,也须有刀柄尾部攥法的使 用。练习时注重借腰力发劲,大劈大砍,雄浑威武,气势较大。经常练习大刀和大朴刀,有 助手发展力量、耐力等素质。

- 峨嵋剑:是双器械中的一种。形状为两头带尖,中间有一圆环套在双手中指上,手 腕一抖可在手中转动。以穿、刺、扔、挑为主。小巧玲珑,别有风趣。

- 双刀:是双器械的一种,以劈、斩、撩、绞等刀法结合双手左右缠头、左右转腕而 变化出绕背缠脖、绞腕撩刀、挽臂背刀、交臂抡刀等动作的套路练习。“单刀看闲手,双刀 看步走”,在双手持刀舞动时步法必须与刀法上下相随。对上下肢的协调性要求较高。双刀 的特点是腕花、背花、缠绕花等动作较多,刀法护身,银花遮体。

- 双剑:是双器械的一种,以穿、挂等剑法为主,结合身法步法,双手交替运使的剑 术套路练习。它的特点是身随剑动,步随身移,剑法、身法、步法三者合一,潇洒奔放。

- 双钩:是双器械的一种,以勾、搂、锁、挂、带、托、压等钩法所组成的套路练习。 它的特点是:“钩走浪势”,钩随身走,身随钩活,身灵步活,步法轻稳,钩活势飘。

- 九节鞭:属软器械,是以抡、扫、缠、挂、扫等软鞭鞭法所组成套路练习。抡起鞭 来似车轮飞转,舞起来如一条钢棍可长、可短。主要动作有手花、腕花、缠臂、绕脖、背花 等。它的特点是“鞭走顺劲”、“鞭随人意”,抡起鞭来必须顺着鞭的走势而飞转变化。又须 软中有硬。软时如绳索缠绕,硬时如铁棒直转。双鞭,需要练习者双手都能有同时掌握鞭的 能力。单刀鞭则要求练习者两手有运用不同类型器械的能力,能分别把鞭法和刀法恰当地表 现出来,需要有较高的协调性。

- 三节棍:属软器械,是以抡、扫、劈、舞花等棍法所组成的套路练习。它的特点是 能长能短,硬中见软。练习时勇猛快捷,刚健有力。

- 绳镖:(流星锤)属软器械,运动方法以缠、抛、抡为主,都是以绳索缠绕身体各

部分而变化出许多动作的套路练习。主要动作有踢球、拐线、缠脖、“十字披红”、“胸前挂 印”等。它的特点是“巧打流星顺打鞭”,练习流星锤和绳镖须运用巧劲。一根长索在身前、 身后、脚部、腿部、肘部、颈部缠绕收放,不用巧劲就难以变化自如。它是技巧性较强的项 目。流星锤也是一种软器械,是一端系有锤头的长绳,运用方法及特点大致与绳镖相同。

(三) 对练

是以两人以上按照固定动作进行攻防格斗的套路练习。包括徒手对练、器械对练、徒手 与器械对练。

- 徒手对练:是以徒手的踢、打、摔、拿攻防技术组成的拳术对练套路。不同的拳种, 各有不同是对练特点。例如:查拳的对练,多闪展腾挪、蹿蹦跳跃等动作;华拳的对练,除 蹿蹦跳跃外,还有跌扑滚翻等动作;太极拳的对练,多粘连黏随等动作;南拳的对练,多肘 臂的桥法动作;形意拳对练,多紧凑快速的动作;八极拳的对练,多挨傍挤靠的动作;擒拿 对练,则是多封拿锁扣等反关节和闭气脉的动作。

- 器械对练:是以器械的击、刺等攻防技术组成的器械对练套路。有短器械对练,长 器械对练,双器械对练,软器械对练,长与短对练,单与双对练,单与软对练,双与软对练 等等。常见的有单刀进抢,三节棍进棍,对刺剑等。

- 徒手与器械对练:是一方以拳术,一方以器械而组成的对练套路。以套路运动形式 来练习空手技术。如:空手夺刀、空手夺枪等。

(四) 集体项目

是六人以上的徒手或器械的集体演练。可以编排成图案和采用音乐伴奏,表演时队形整 齐,动作划一。

二、格斗运动

它是在一定的条件下,遵照一定的规则,两人进行斗智较技的对抗运动。现在开展的有 散打、推手、短兵三项。

(一) 散打

是两人按照一定的规则,使用踢、打、摔等技击方法制胜对方的搏斗运动。散打的特点 是手脚并用,全身肌肉的张力极大,而动作又进行得非常迅速。这能够使肌肉富有弹性,提 高灵活性。同时由于肌肉活动激烈,也提高了呼吸系统和心脏血管系统的机能。它能够使人 们学会利用时机来进行打击,并提高打击的准确性和突然性,提高防身自卫和实战能力,能 够培养人们的勇敢、顽强、沉着、机智等品质和力量、速度、耐力等身体素质。

(二) 推手

是一种按照一定的规则,使用捆、捋、挤、按、采、捌、肘、靠等技击方法制胜对方的 搏斗运动。推手的特点是双方在粘连黏随、不丢不顶的条件下,运用肘、腕、拳、指等本体 感觉来判断对方肌肉力量上所发生细微变化,引劲落空,借劲发力将对方推出。主要有太极 推手、八卦推手。

(三) 短兵

是两人手持一种藤、皮、棉制作的似短棒的器械,按照一定的规则,使用击、刺、劈、 斩等剑法和刀法进攻对方以决胜负的搏斗运动。短兵的特点是熔击剑和劈刀于一炉,剑法和 刀法并用。在比赛时剑法和刀法变换不定,需要及时辨清予以进击,对中枢神经系统转变外 界刺激为反应的迅速能力要求较高。它能使人体中央视觉、运动感觉等感受机能的敏锐性和神经系统与各部肌肉活动的协调性,得到较大的提高

第四节武术的特点

一、 刚柔相兼

中国武术常言道:“刚则折,柔则亡,不刚不柔,拳中之法。”充分说明了刚柔相兼的辩 证关系及其作用。

二、 具有攻防技击性

武术的技击性是武术的精髓与魅力,也是区别于其他体育项目的重要标志。武术最初作 为军事训练和战争手段,与古代军事斗争紧密相连,体现了它的军事价值。由于古代武术直 接为战争服务,因此,受兵法学的影响较深,技击性是显而易见的。激烈的军事斗争促进了 多种攻防技能的发展与提高,后来出现的所谓“十八般武艺”之说,就是用来形容古代兵器 之多和攻防格斗技术的多样化。

今天,武术作为体育运动中的一个项目,技法上仍不失攻防技击的特性,而且将技击性 寓于搏斗运动与套路运动之中。武术散手是训练技击性的主要手段,即使是套路运动,其中 的劈、刺等动作,既是对抗运动的主要动作,也是套路运动的主要内容。踢又有蹬、踹、 弹、缠、扫、挂、勾、摆等法;打又有冲、撞、挤、靠、崩、挑、劈、砸等法;摔又有抱腿 摔、抱腰摔、别摔等法;拿又有小缠、大缠、挎、拦、别等法。

三、 以套路运动为主

中国武术一直循着相击的搏斗运动和演练的套路运动这两种形式向前发展。古代前者为 主,近代后者为主。套路是由若干单个动作,按照一定的顺序恰当地连接而成。拳种不同, 风格各异,套路的长短也不尽相同,并有单练、对练和集体表演套路之分。但无论何种套路 其共同的特点是以踢、打、摔、拿、劈、刺等技击动作为主,并结合各种步型、步法、跳 跃、平衡、旋转等多种动作构成。任何一种套路都要求动作连贯,往返多变、起伏转折、节 奏鲜明、特点突出。

四、 内外合一,形神兼备

内外合一,形神兼备的练功方法是武术运动的又一大特点。所谓内,指的是心、神、 意、气等内在的心志活动和气息运行;所谓外,指的是手、眼、身、步等外在的形体活动。 内与外,形与神是相互联系和统一的整体,既要求内外合一,又讲究形体规范,精神传意。 许多拳种和流派都十分强调内外合一,形神兼备的练功方法。“内练精气神,外练筋骨皮” 是各家各派练功的准则。例如:查拳强调“精气神”;华拳强调“心动形随、意发神传”;太 极拳强调“以心行气”、“以气运身”;形意拳强调“内三合,外三合”即“心与意合”,“意 与气合”,“气与力合”内三合,“手与足合”,“肘与膝合”,“肩与胯合”外三合;南拳强调 “内练心神意气胆,外练手眼身腰马”。

这一特点反映了中国武术为一种文化形式,在长期的历史演进过程中受中国古代哲学、 医学、美学等方面的渗透和影响,形成了独具特色的民族风格和运动形式

五、具有广泛的适应性

由于武术内容十分丰富,形式多样,不同的拳术和器械有着不同的动作结构、技术要 求、运动风格和运动量。所以,它不受年龄、性别、体质、时间、季节、场地和器材的限 制,人们可以根据自己的情况和需要选择适合的项目来进行锻炼。武术能在广大民间经久不 衰,与这一特点有着密切的关系。利用这一特点,可促进武术进一步社会化和国际化。

第五节武术的功能价值

武术的价值取决于武术本身的特点和社会的需要。随着社会的进步,体育科学的发展, 人们对武术价值的认识有新的发展。武术的功能价值可归纳为以下五个方面:

一、 增强体质

江泽民同志指出:“全民健身,利国利民,功在当代,利在千秋。”目前,无论在中国, 还是在世界,出现了中国武术热。在中国武术已成为全民健身的重要项目,据了解,国内经 常习武的人已超过6 500万,是名副其实的中国第一运动。

武术运动的强身健体作用已经得到了科学证明。武术的健身效应是通过平时的训练、实 战、节庆表演、比赛等形式获得的。由于武术的运动方法特殊,要求心悟体练、内外合一、 形神兼备,可以运动身体肌肉、韧带、关节及五脏六腑。它不仅是形体的锻炼,而且对内能 理脏腑、通经脉、调精神,达到“壮内强外”的效果,尤其是武术的许多功法都注意调息行 气和意念活动,对调节体内环境的平衡,调养气血,改善人体机能,增强体质是十分有益 的。

二、 防身御敌

武术的技击性具有防身御敌功能。通过习武,不仅能增强体质,提高身体的灵活性和反 应能力,而且还能掌握各种踢、打、摔、拿、劈、刺的技击方法。这不仅可以为公民自卫和 御敌,还可应用到公安、军警训练和对敌斗争之中。例如,散打和擒拿术可以训练徒手格斗 技术;把短兵运动略加发展,可成为警棍的训练内容,长兵稍加变化即是刺杀的方法。即使 是军事科学高度发达的今天,在公安、军警里广泛深入地开展技击术仍有现实意义。

三、 医疗保健

现代医学已证明,武术锻炼能防治很多慢性疾病。特别是武术中的太极拳、八卦拳、形 意拳及各种桩功,对动作、呼吸、意念均有一定的要求,称为“三调”。通过“三调”的锻 炼,对多种慢性疾病具有很好的医疗保健作用。

武汉体育学院张鸿超同志曾对20名60岁以上的武术爱好者和20名50岁以上非练功者 进行脉搏、血压的测试,结果得出:虽从事武术运动的老人比不练功组老人平均年龄大 6.25岁,但其脉搏每分钟比不练功组老人少8.43次;收缩压低4.7毫米汞柱,舒张压低2.1 毫米汞柱,高血压患病率减少50%

o北京体育学院生理教研室、北京医学院等十几家研究 所和医学院曾对练武者进行各种生理指标的测试研究证明,练武能防治疾病、延年益寿。

练太极拳老人与普通老入体质情况对照表

项目

组别 |

肺活量 |

血压 |

驼背 |

直腿体前屈 |

上下4cm

高凳子次数 |

其他老年性疾病 |

练太极拳老人 |

大 |

正常 |

25.8% |

85.7%手可触地 |

20 |

较少或无 |

普通老人 |

小 |

血压高 |

47.2% |

20.6%手可触地 |

大部分不能完成 |

椎骨骨刺、椎间变窄、 动作僵硬、手抖等 |

学武者需有坚忍不拔的精神和意志品质。练习基本功,要不断地克服疼痛关,坚持“冬 练三九,夏练三伏”。练习基本动作套路,要克服枯燥关,培养刻苦耐劳的意志品质。参加 比赛,要培养良好的心理素质,锻炼勇敢无畏、坚忍不屈的战斗意志。在实战中,培养斗智 斗勇,勇猛顽强、敢打、敢搏的精神。

武术的实用价值,还表现在人们把它作为一种传授中华民族历史、民族文化及社会规范 的教育形式。因此,中国武术具有强烈的民族性和教育功能。植根于“礼仪之邦”的中国武 术,深深印上了中国传统的道德观念。儒家“仁学”和道家“道学”对武术理论影响较深, 从而构成了武术道德内涵——武德。“未曾学艺先识礼,未曾习武先习德”成了武术界人们 自然恪守的道德行为规范。因此,武术具有可贵的礼让品质和人道主义精神。通过武术实践 和武术文化教育,可以提高人们热爱祖国民族文化的爱国思想和民族自豪感,可以培养和增 强中华民族的尚武精神。

五、 娱乐观赏

武术具有很高的观赏价值。赛场上双方斗智较勇的对抗性散打比赛,或是显示武功与技 巧的套路表演,都会引人入胜,给人以美的享受,满足人们的精神需要。通过观赏,给人以 教育和乐趣,同时也丰富了健康文明的闲暇生活。

武术的娱乐观赏作用是通过亲自参加、参观两个途径来实现的。参加自己喜欢的项目, 无疑是一种健康的娱乐活动;参观武术比赛,能调节情感,增强心理健康。

武术的作用远不止这些,还有教育、政治、经济等方面的功能价值。这里从略。

第六节武术的地位

中国武术因“艺”(技艺)而传天下。中国武术因“侠”(道义)而名天下。

中国武术因“传奇”(故事)而情系古今。中国武术有一片繁花似锦琳琅满目的花园,叫做“武苑”。中国武术有一片穷千里目不着边际的山林,叫做“武林”。中国武术有一片深不可测身不由己的汪洋,叫做,,江湖”。中国武术因“武苑”而多采

因“武林”而“多奇”;

因“江湖”而“笑傲”。

中国武术博大精深,深受万众景仰,门派林立旗帜招展,南拳北腿西刚东柔技法繁难, 刀枪剑戟棍钩叉棒兵器如毛。它在“人体”的运动形势之外,与中国璀璨的传统文化相依相 生、共存共荣,逐渐成为世界上独一无二的武术文化。随着中国武术追星逐月、踏海扬波、 风行欧美,在当代英语中出现了一个响亮而常见的外来词语“中国功夫”。中国武术影响深 远,魅力无限。

中国武术已进入世界体坛,像醍鹏展翅扶摇直向奥林匹克殿堂。

第二章 武术运动简史

在我国历史上,武术的产生与发展,显示了中华民族的斗争精神和尚武气质,表现了我 国古代人民在体育科学领域里独特的创造力和卓越的成就。

第一节武术的产生与发展

武术在我国有悠久的历史。它的起源可追溯到远古祖先的生产活动中去。原始人类在极 其艰苦的物质条件下生存,为了获取食物并保护自己,必须经常与各种野兽进行殊死的搏 斗。在严酷而漫长的斗争生活中,逐渐形成了拳打、脚踢、跳跃、闪躲、跌扑滚翻和使用石 头、木棒等简陋的器械同野兽抗争的简单技能。这些原始状态的攻防技能就是武术形成的物 质基础。

武术起源于原始社会,产生于阶级社会。在远古时代,我们虽然可以隐约地看到武术的 孕育和萌芽,但不等于远古时代就已经有了武术。虽然,许多早期的徒手搏斗技术起源于原 始人“手搏猛虎”之类,许多早期兵器也直接脱胎于原始工具,然而它们之间毕竟有着本质 的不同。由无阶级社会向有阶级社会的转化,是人类社会发展的必然趋势。武术正是在这个 重大转化中应运而生的。因此,我们认为武术是阶级斗争的产物,而不是生产斗争的产物。

到了氏族公社时代,私有制产生,部落之间经常发生战争,使用武力就成为掠夺财富的 一种最主要的手段。为了战胜对方,不断总结战争经验和改进武器。人们把在战争中比较成 功的踢、打、摔、拿、劈、刺中的各种动作反复练习并传授给后代,在长期实践中不断得到 改进、继承和发展。这时,武术也在漫长的进程中积累了完成质变的客观条件。

阶级对立的形成,产生了国家。奴隶制国家的产生,应该被视为武术正式产生的标志。

商周时代,激烈的军事斗争,促使武器不断改进。随着冶铜业的出现,铜矛、铜戈、铜 钺、铜戟、铜剑等武器大量使用起来。奴隶主军队中已有系统的武艺训练。

拳术,是练武的基础。“无拳无勇,职为乱阶”(《诗经小雅•巧言》),是历史典籍中最早 出现的“拳”字。说明当时是非常提倡和鼓励有拳有勇的。

西周出现了 “武舞”,武王伐纣前夕,用武舞来训练士兵,鼓舞士气。由于奴隶主阶级 的需要,西周对武术很重视,把武术列为贵族教育的基本内容,开始有了专门的学校,把射 御、习舞、干戈列入学校教育内容之中。武术成为人们有目的、有意识、有组织的社会活 动。但是,奴隶制时代的武术,主要用于军队征战,被奴隶主阶级所垄断,奴隶们不可能有 从事武术锻炼的自由,所以武术活动的范围狭小。因此,应该说虽然奴隶制的产生创造了武 术,但奴隶制的落后性又给武术带上了限制其发展的桎梏。

春秋战国时代,是我国历史上一个急剧变革的时代,在变革的潮流中,武术也发生了巨 大的变化。列国争雄图霸,很重视武术人才。管仲在齐国招募有“拳勇股肱之力、筋骨秀出 众者”(《国语.齐语》)来训练军队。齐桓公在春秋两季举行全国性比武较力的“角试”来选 拔豪杰俊雄,以勇授禄。武术开始从军营走向民间。而孔子是将文武两门学问积极引向民间 . 12 .

的第一人。使武术由官学走向民间,这是一个意义深远的重大转折,是春秋以后武术获得长 足发展的首要原因。

随着生产力的发展,铁器登上了历史武台,锻铸工艺突进,出现了制剑精良的民师。当 时盛行击剑,出现了数量众多的职业剑士,文人佩剑也蔚然成风。剑客、剑士、剑家的出 现,反映了剑术已开始从军事战场脱胎出来,进入宫廷和广大民间。同时,一些积极促进改 革的政治家和军事家,努力推行新的军事训练制度,使有武术特长的人可以得到国家的使用 和优待,客观上促进了武术的发展。

秦汉以来,盛行角抵、手搏、击剑等运动。随着“宴乐兴舞”的兴起,剑舞、刀舞、钺 舞、双戟舞等也流行起来。

在汉代,武术的攻防格斗技术有了很大的发展,除击剑外,还有以剑为主体的长短兵器 对打,如“剑对械”、“剑对戟”等。

两晋南北朝实行俯兵制并以武选兵。对士兵的武艺有较高的要求,既要会拳术的搏虎擒 拿技术,又要善射并能使用长短兵器;既能疾跑,又能攀登跳跃,长途负重行军。这对发展 武术技巧、速度、耐力、力量等诸方面的素质很有利。

入唐以来,开始实行武举制,用考试的办法选拔武勇人才,对武术的长足发展起了积极 的作用,此时剑术遍及朝野,文人、武将、妇女、道家等擅长剑术的大有人在。诗人李白 “少年学剑术”,裴旻将军的剑术独冠一时,有与李白诗歌,张旭草书并称唐代三绝的美誉。 可见武术作为一种文化形式已相当有影响。诗人杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑器行》里对公 孙氏的剑术作了十分生动的描述。

刀术,在唐代成了阵战的重要武器。枪术也流行于军营和民间,剑术在战场上逐渐消 失,只流行于民间。

宋元时期,以民间结社的武艺组织为主体的民间练武活动蓬勃发展,有习枪弄棒的“英 略社”,习射练刀的“弓箭社”,以射弩为主的“锦标社”和“射弓踏弩社”,以角抵为主的 “相扑社”等。这些群众组织为武术的交流、传播、发展创造有利条件。由于商业经济活跃, 出现了浪迹江湖,以习武卖艺为生的“路岐人”。

元代,统治者为防止人民反抗,一方面在军队加强练武,另一方面禁止民间练武活动。 虽然如此严禁,但民间武术活动仍向前发展。

明清时期是中国武术大发展时期,由于建立了武学,恢复了科举制度,促进了武术的发 展,各种流派林立,拳种纷呈,不同风格的拳术、器械都有了空前的发展。武术作为军事技 术、健身活动及表演艺术的功能价值,在明代更为人们所认识。军队练武,总以军事实用为 标准,选择那些实用的“真艺”进行训练,反对“花法”、“虚法”;从健身和表演的角度看, “花法”和“虚法”却受到群众的欢迎。所以,无论套路技术与对抗的攻防格斗技术,都趋 于成型和完善,明显地形成了体系。

明代的拳术,记载中有三十二式长拳、六步拳、猴拳、少林拳、内家拳等几十种之多; 棍术有俞大猷棍、少林棍、紫薇山棍、张家棍、青田棍、程家棍、腾蛇棒等;枪术出现了杨 家枪、马家枪、李家短枪、沙家杆子、六合枪、峨眉枪、少林枪等;刀术中有单刀、双刀、 堰月刀、腾牌刀等。明代武术项目之多,是过去所没有的,通常概括为“十八般武艺”,即: “一弓、二鸯、三枪、四刀、五剑、六矛、七盾、八斧、九钺、十戟、十一鞭、十二钢、十 三挝、十四受、十五叉、十六把、十七套索、十八白打”(《五杂姐》)。这里面包括了徒手以 及长兵、短兵、软兵等器械。

明代武术的大发展,不仅表现在武术内容的丰富多彩,而且表现在武术理论的不断总 结、研究、建设和发展上。出现了《武编》《阵纪》《纪效新书》《练兵实记》等武术专著。

到了清代,拳术和器械的种类继续繁衍,自明末清初至清末时期,形成了太极拳、形意 拳、八卦掌等主要的拳种体系。仅《清稗类钞•拔勇类》就记载了几十种拳术和器械、对抗 性的比武,如手搏、摔跤、器械对打等也有所发展。

近代以来,民间出现了许多武术组织。1910年上海成立了 “精武体育会”,以传授武术 为主,在香港、东南亚一带设有分会。1918年成立“中华武士会”,1926年成立“致柔拳 社”、“武当太极拳社”、“汇川太极拳社”和“尚武国术研究社”,1928年在南京成立“中央 国术馆”。这些武术团体对传授和发展中国武术起了积极作用。中央国术馆曾在1928年和 1933年在南京举行过国术国考,进行拳术、器械、短兵、长兵、散打、摔跤等比赛。还组 织了一些规模较大的武术团体游访东南亚,1936年还赴柏林参加第11届奥运会表演。

民国期间,从第5届到第7届的全运会中都有武术表演和比赛。

中华人民共和国成立后,武术成为社会主义文化和人民体育事业的一个重要组成部分, 确立了武术为人民健康服务的社会主义方向,得到重视和发展。1950年中华全国体育总会 召开了武术座谈会,倡导发展武术运动。国家体委成立后,1953年在天津举行了全国民族 形式体育表演及竞赛大会,武术是这次大会的主要内容。1954年武术列入体育院、系正式 课程。从此,武术逐渐进入各级学校。1956年中国武术协会在北京成立,武术正式定为体 育表演项目。1957年国家体委将武术列为体育竞赛项目,并举行全国性的武术比赛和表演, 同时还组织出版了简化太极拳、甲组、乙组和初级的拳、刀、剑、枪、棍等套路的书。1958 年国家体委制定了第一部以流行较广的长拳、南拳和太极拳为竞赛内容的《武术竞赛规则》, 为武术的普及和提高起了重大作用。

1978年编写出版了体育院、系武术通用教材。1979年国家体委发出《关于挖掘整理武 术遗产的通知》,并组织调查了全国流行的主要拳种。同年5月,围绕挖掘整理工作,在南 宁举行了第一次全国武术观摩交流大会。以后每年举行一次。1983年5月,在南昌召开了 全国挖掘整理工作会议,在挖掘整理工作收到显著成果的基础上,编写出版了《中国武术史 纲》和《中国武术拳械录》。

1984年由国务院批准设立了武术硕士学位。1985年9月国家劳动人事部批准成立国家 体委武术研究院,作为武术高级学术研究机构。1987年成立了中国武术学会。

在国家体委和中国武术协会的统一领导下,各省、市、自治区以至不少县都建立了武术 协会、武术馆、武术社、武术研究会等,形成了空前广泛的群众性武术活动网络,为武术的 发展开拓了广阔的道路。

随着改革开放的深入,中国武术已逐步走向世界,成为世界人民的共同财富。1985年 在中国西安举行了第1届国际武术邀请赛,有日、英、美、法、意、中等17个国家和地区 参加,同年11月,欧洲武术协会在意大利波伦亚成立;1986年5月,在比利时举行了第1 届欧洲武术锦标赛,有英、法等8个国家参加,同年11月,在中国天津举行了第2届国际 武术“天津日报杯”邀请赛,有世界五大洲20多个国家和地区的146名运动员参加比赛, 同年同月,南美洲功夫联合会在阿根廷成立。1987年6月,在西班牙巴塞罗那举行了第2届 欧洲武术锦标赛,同年9月,在日本横滨举行了第1届亚洲武术锦标赛,有11个国家和地 区的89名运动员参加比赛,同时成立了亚洲武术联合会;1988年在意大利举行了第3届欧 洲武术锦标赛,同年10月,在中国杭州举行了第3届国际武术邀请赛;1989年在中国香港

举行了第2届亚洲武术锦标赛,同时亚奥理事会正式批准武术为第11届亚运会比赛项目。 1990年10月,在中国北京举行的第11届亚运会期间,成立了国际武术联合会。武术逐渐成 为国际竞赛项目。

第二节长拳发展史

长拳,是一个历史久远的拳种。据历史记载,起源于北宋时期。20世纪50年代以前的 长拳,主要指查拳、华拳、花拳、红拳、少林拳、炮拳等拳术。查拳是我国武术运动项目中 比较大的拳种之一,盛行山东及华北各省。传统的查拳共分10路。

华拳,起源于唐朝开元年间山东的济宁。华拳的套路很多,有初级、中级和高级之分。

花拳,相传为清雍正年间的江宁侠士甘凤池所创的一套短打拳法,流行于江苏、浙江一 带。花拳注重实用,以跌法为主,不讲套路。

红拳,传说创自宋太祖赵匡胤,元初即已流行。红拳以十大盘功为基本功法。有大红拳 和小红拳之分。

通过长期实践和总结,在上述传统拳术的基础上形成了独具特色的拳种——长拳。1958 年国家体委组织创编了初级长拳一、二、三路,对普及武术起了积极的作用,也确定了长拳 的位置;1960年国家体委编写了乙组长拳和武术竞赛套路“甲组长拳”,使武术在普及的基 础上得到提高;20世纪70年代以后出现了自选长拳,对发展武术起了积极的作用。1989年 国家体委又公布了 “长拳竞赛套路”。这是一套内容充实、动作规范、结构严谨、布局合理 的拳术,是近期国内外武术比赛,也是1990年亚运会武术比赛的内容,对推动亚洲和世界 武术运动起着决定性的作用。

第三节太极拳发展史

一、 太极拳的起源

“太极” 一词源于《周易•系辞》:“易有太极,是生两仪。”含有至极、绝对、惟一之意。 18世纪末,山西王宗岳用《周子全书》中阴阳太极哲理解释拳义,著《太极拳论》。从此, 普遍采用“太极拳”这一称谓。

据武术理论家唐豪和太极拳家顾留馨等人考证,证实太极拳为清代河南温县陈家沟陈王 庭所创。但大量传习太极拳是陈氏第14代传人陈长鑫。晚清时期太极拳传入北京,辛亥革 命后由北京传向全国。

二、 太极拳的变迁

太极拳自陈王庭首创之后,在陈家沟代代相传。300年来,历经陈氏子孙及门徒的不断 丰富和发展,成为我国重要的拳种之一。目前已发展成为以下五大流派。

(-)陈式太极拳

陈式太极拳流传下来的代表套路有老架式(陈长鑫创)、新架式(陈有本创)和赵堡架 式(陈青萍创)。

陈式太极拳的显著特点是,在内是意气运动,在外是螺旋缠绕运动。动作有快、有慢。

一般在发劲和动作转换时快,过渡时慢。陈式太极拳有刚有柔,一般在动作终点时刚,过程 时柔。整套动作刚柔相济,快慢相兼。

(二) 杨式太极拳

杨式太极拳是河北永年人杨露禅在陈家沟学得陈式老架后创编的,后经其孙杨澄甫最后 修改定型。架式以舒展端正、均匀柔和见长。

(三) 吴式太极拳

吴式太极拳始于满族人全佑,后经其子吴鉴泉加以修改而形成。鉴泉自幼从汉,改姓 吴。从学于杨露禅,后来又拜露禅之子杨班侯为师。在杨式小架的基础上逐渐形成了独具特 色的吴式太极拳。吴式太极拳架式小巧细腻,动作柔缓平和。

(四) 孙式太极拳

孙式太极拳是河北定县人孙福全(字禄堂)所创。孙禄堂毕生研习武术,精形意、八卦 和太极拳,并聚三家拳术之精华,融合一体,创造了孙式太极拳。孙式太极拳以架高步活, 转换轻盈为特点。因步法进退相随,运转开合相接,故又称“开合太极拳”。

(五) 武式太极拳

武式太极拳也称郝式太极拳。是河北永年人武河清(字禹襄)从学于杨露禅之后,在陈 式老架和新架太极拳的基础上演化而成。后经郝为真、李亦舍修改定型。

中华人民共和国成立后,为了普及推广太极拳,国家体委在1956年推出了 “简化太极 拳”。为了适应太极拳进一步发展的需要,国家体委于1979年创编了 “四十八式太极拳”。

1989年6月,中国武术研究院组织太极拳专家编写了太极拳竞赛套路(四十二式太极 拳)、陈式太极拳竞赛套路、杨式太极拳竞赛套路、吴式太极拳竞赛套路、孙式太极拳竞赛 套路等五套太极拳。1991年和1992年,中国武术协会和中国武术研究院又分别推出“太极 剑”和“太极推手”两个竞赛套路。这七套太极拳、剑的诞生,是太极拳史上的一件大事, 它对今后国内外太极拳运动的发展将起着重要的作用。

太极拳除拳术之外,还有散打形式的推手以及太极剑、太极刀、太极棍、太极枪等各种 器械练习。

三、太极拳传递系统表

浏览1,939次