湖北云梦睡虎地出土了斗兽纹铜镜(图2-17) o镜面饰斗兽纹,属于战 国晚期或秦。

国晚期或秦。

图中描绘了二武士持长剑操盾与虎豹搏斗的情形。

春秋战国时期是指公元前770年至公元前221年,这一时期是奴隶社 会向封建社会转变的时期,是一个群星灿烂百家争鸣的时代。铜矿的开采 和矿石的冶炼达到空前的规模,使社会步入铁器时代,出现铁兵器,兵器的 种类和性能都发生了新的变化。整个社会在政治、经济、文化方面有许多 新发展,特别反映在练兵习武活动中,从形式到规模都远远超过了商周时 期,并且对后世影响颇大。在春秋战国开始“文武分途”,重视提倡“拳 勇”、“技击”,特别是“相搏”与“斗剑”发展较快。武术已不像早先那样仅 仅是满足人们生存需要,而是逐渐成为人们文化生活享受的一种需要。随 着历史的发展,武术开始成为人类文化的一个组成部分。军事战争逐步由 车战为主变为步骑为主,使得兵器和武艺都有了较大程度的变化。这对士 卒的选择与训练更加严格,促进了军事武艺的发展。同时,具有表演性、竞 赛性与娱乐性的竞技较为盛行,以击剑为最,武术的功能向多样化发展。 随着奴隶制的崩溃,军事武艺逐步流入民间,其技击技巧以个体性为基础, 在个体性前提下武术技艺向多样化发展。随着武术的多功能发展及技术 日趋完善,从实践中来的武术理论开始形成。如《吴越春秋》记载的越女论 剑,理法深奥、论述精辟至今未失光彩。武术功能、技艺的多样化以及武术 理论的出现标志着武术体系在这一时期逐步形成。

春秋战国时期,由于车战被步骑战所替代,导致许多新式武器的发明 和使用,因而促进了武术技术的发展。春秋战国,诸侯纷争,七强图霸,统 治者为了能一统天下,战争频繁,春秋240年,战争就达480余次;战国 182年,战争也不下数百次。这么多次大规模的战争,无疑促进了武器的 改进和攻防技术的完善。但是在这些车战中出现了一个大问题,就是进行 一次大规模的战争,双方一定要出动上千的车、兵、马,因为当时的兵器还 很简陋,交通运输工具也只有马车和牛车,所以双方兵力的大小就是看谁 的车兵多,一旦交战,车、马、兵都乱作一团,战场一片混乱,在短时间内无 法决出胜负,所以双方都感觉到车战的笨重。为了能更好地、灵活地打击 对方,以步骑战为主的野战逐渐代替了车战,步骑战是战车兵列在骑兵和 步兵前面,大量的骑兵和步兵在其后,骑兵打起仗来,一马一人一兵,可进 可退,机智、灵活,故而在春秋战国时盛行步骑战。步骑战的盛行,以前车 战用的长度几乎接近人体躯干三倍的长兵武器不再称手,长兵器明显变

短,因为士兵在战马上,既要驾马,又要打仗,太长的兵器就碍事了,故而殷 周时代的长兵器到春秋战国时代已相应变短、变轻,使骑兵使用起来得心 应手。长兵器一缩短变轻,用起来的攻防动作也就多了,以前只能刺、勾, 现在可以劈、拦、扫等,可以发挥出更威猛的攻击作用。春秋战国时期,随 着冶炼技术的提高,已经能够铸造出铁器,那时的武器逐渐用铁制的替代 铜制的,铁器的出现促进了兵器制造技术的发展,使各种兵器的制造技法 进一步发展。如当时剑的制造技术水平发展很快,造出了很多名剑,有“湛 卢"、“莫邪”、“鱼肠”、“胜邪”、“龙雀”等,这些名剑为当时人们求之若渴之 物。那时的剑已由短变长,铁制的剑,两面剑刃更加锋利,从而增添了诸如 扫、撩、斩、截等剑法,使剑更加实用,受到人们的喜爱。那时文人侠客都喜 欢佩剑,练剑的很多,出现了许多以剑为生的剑士和剑侠。春秋战国时期 很盛行斗剑,当时的统治者培养了一批以击剑为职业的斗剑士,平时他们 被关在斗剑场训练,一到比赛,则一定要以其中一名被杀死才分出胜负,这 样的比赛虽然很残暴,但在客观上却大大地促进了剑术的发展。当时还出 现了许多新的兵器,如刀、戈、矛、戟等,使兵器更加多样化。刀是和剑属一 系的短兵器,一面有锋刃,一面是刀背,刀尖、刀刃可以攻敌,刀背可格挡, 刀尖可刺。刀多用砍、劈等刀法,而且刀比剑更迅猛。戈在剑没出现前,是 “车战”的武器之一,也是随身携带的武器。当时的戈为青铜质,戈有两刃, 击法是用内刃钩、割,用外刃推杵,用尖部刺击对方。春秋战国时期,由于 作战需要,使用方法不同,故戈得到不断改善。矛是用尖锋向前直刺的兵 器,也是春秋战国时的主要兵器,使用时灵活方便。戟,是戈和矛的合并 体,既可用来钩、割、戳、击,又能直刺,杀伤力极强,是春秋战国时期比较 先进的兵器。弓矢是春秋战国时期重要的军事技艺。在此期间,由于越武 灵王舍弃笨重的战车,改学胡人骑战,使骑术和射箭活动在全国上下蔚然 成风,故而射箭高手比比皆是。这一时期,武术的训练、比赛和套路已初步 形成。为了能在战争中取得胜利,士兵体质强弱与技能高低往往成为军队 战斗力强弱的重要因素。班固《汉书-艺文志》载:“齐愍以技击强,魏惠以 武卒奋,秦昭以锐士胜。,,管子治齐尚拳术,后来孙膑到齐国又提倡拳术,所 以战国时齐人独以技击著名。魏国有所谓“武卒"制度,参加选拔的战士, 须着铠甲三层,携十二石强弩,箭五十支,戈与剑各一柄,另外还要带足三 日口粮。《荀子-议兵》中有关于武卒选拔的详细记载。《国语-齐语》载

有齐王命令地方官吏:“有拳勇股肱之力,筋骨秀出于众者,有则以告。有 而不以告,谓之蔽才,其罪五。”武艺好或身体素质出众的人才,如果被埋 没,要予以惩罚。秦兵叫锐士,秦国非常重视选拔有拳勇的人。

一、春秋战国时期的军事武技

春秋、战国时,各国亦非常重视军队乃至民众的军事训练。《墨子-尚 贤》提到各国对“善射御之事者,必将富之、贵之、敬之、誉之。”《韩非子- 内储说上》则载:魏国李俚为提倡民众习射,竟下令曰:“人之有狐疑之讼 者,令之射的,中之者胜,不中者负9令下,而人皆疾习射,日夜不休。及与 秦人战,大败之,以人之善射也。”以富贵名誉为饵,以赌射而判决官司胜 负,无疑都是当时统治者鼓励民众练武的方法。

由于各国诸侯大都崇尚武功,极大地促进了这一时期军事武技的发 展。当时,为了适应作战需要,各国对士卒都加以训练,主要是锻炼胆量、 体力、拳脚。各国将领都很重视武术的训练,在征新兵入伍前,都有严格的 考试,要求应试的青年全副武装,日行百里,除考验他们的体力、胆量外,还 要求他们会拳术,并能正确使用兵器,如:远兵弓矢,长兵戈,短兵剑。一旦 被录用,就可免除他家的徭役,田宅也不用征税。由此可以看出春秋战国 时代,有武功的人是很受重用的。春秋战国时期人们尤其看重拳勇,也就 是重视拳术水平的高低。那么如何评判拳术的高低呢?通过比赛。春秋 战国时期,人们都很喜欢参加拳术比赛,当时的比赛名称叫“相搏”。每年 的春秋两季,天下习武之人都要云集在一起,切磋技艺,相互交流。比赛 时,只见擂台上,你来我往,你拳我脚,擂台下你呼我叫,热闹非凡。比赛的 主要方法有进攻、佯攻、格挡防守、佯上攻下等战术,这种比赛与今天的散 手擂台赛很相似。为了能在比赛中获胜,选手们在平时就把比赛中单个使 用的动作连贯起来,成为一个套子,多次练习,直至熟练为止。这种套子既 可以作为训练之用,又可以观赏,与我们现在的武术套路非常相似。春秋 战国时期的套子有剑术,也有拳术;有单练的,也有对练的。因此我们说春 秋战国时期武术的训练、比赛、套路已初步形成。大量铁制的兵器被使用, 更加完善了武术的攻防技术。由于战争的需要,促进了武术的训练,训练 过程中产生了武术套路,这正是春秋战国时期武术发展的特点。

二、 春秋战国时期的“拳搏”

春秋、战国时期“拳搏”活动开展相当普遍,当时被称为“搏”或“相搏气 《左传-僖公二十八年》载:晋侯做梦都梦见楚国国君在与自己相搏。《公 羊传》载:宋臣南宫长万性情刚烈,宋闵公侮辱了他,他盛怒难遏,使用搏法 扭断了闵公的脖子。大臣仇牧执剑起来救助,长万侧手一击,便打碎了仇 牧之头。《春秋》还载:鲁公子季友战场获胜,活捉了莒拿,却要和莒拿再进 行一场相搏比赛,以追求单打独斗的胜利。相搏的技术方法,从史籍所述 似可窥见一斑。《荀子•议兵》有:“若手臂之捍头目而覆胸腹也。诈而袭 之,先与惊而后击之,一也。”手臂将头部与胸腹护遮严实,于是进攻者先诈 攻某处使其一惊,然后趁机攻击另一处。《庄子-人世间》则云:“且以巧斗 力者,始乎阳,常卒乎阴,泰至则多奇巧。”说明当时相搏的方法技巧、变化 很多。《礼记-王制》:“凡执技论力,适四方,赢股肱,决射御。”表明已出 现了一些较技形式。相搏成为比赛的一种形式,表明当时拳术技术水平已 经发展到较高水平。《管子-七法》道:当时“春秋角试”,“收天下之豪杰, 有天下之骏雄”。天下英雄豪杰麋集,规模可观。又称参赛之人,“举之如 飞鸟,动之如雷电,发之如风雨,莫挡其前,莫害其后,独出独入,莫敢禁 围动作迅猛如雷电风雨,所向披靡,随心所欲,功深已是惊人。汉代班 固的《汉书-艺文志》中著录有《手搏》六篇。《手搏》被班固收在《艺文志》 “兵书”类的“兵技巧”中。班固对“兵技巧”的解释是:“技巧者,习手足,便 器械,积机关,以立攻守之胜者也。”据此,手搏当属“习手足”之类,足见 《手搏》六篇是汉以前关于徒手搏斗技术的专门著述,也是目前所知我国最 早的关于手搏的著述。可惜内容已佚失,没能传承下来,仅留下篇名。

三、 春秋战国时期的射箭

射箭在春秋战国时期也受到人们的重视。养由基和飞卫都是春秋战 国时期著名的射箭高手。他们百步穿杨的高超射术,是与当时人们非常 重视射艺的基本功训练分不开的。“纪昌学射”的故事,相传纪昌决心学 射,想成为一名射箭高手,就拜在飞卫的手下为徒。师傅飞卫说:你在学射 之前,首先要练习眼力,等眼力练习好了我再教你射技。纪昌遵命回到家 中,想来想去,想到一个好办法。就是当他的妻子织布时,他就躺在织布机

下,用眼使劲盯住来回穿梭不停的机梭,每天坚持练习,二年之后,能达到 锥至眼前而眼不眨。纪昌很高兴,马上拜见师傅,告诉师傅,然后要求跟师 傅学射。飞卫这时又对纪昌说,这还不行,你现在还需要你将微小的东西 看大,把小的东西看得很大。做到这一点后,你再来找我。纪昌遵照师命, 用耗牛的毛将虱子系住悬在窗户上,每天用眼看,历经三年后,在纪昌的眼 里虱子和车轮一样大,看其他的东西像山丘一样,这时,纪昌张弓搭箭,一 箭射出,正贯虱心,而绳子不断,飞卫得知后,高兴地说:“你得到了射箭的 真谛啦。”当时的人们是多么重视基本功训练,严格的基本功训练为高难度 动作的掌握打下良好的基础。'

四、春秋战国时期的兵器

春秋战国时期,兵器也不断向着多样化方向发展,除铜兵器外,兵器逐 步由铜制向铁制过渡。铁剑的出现使剑身加长,“一寸长,一寸强”,剑法进 一步多样化。斗剑、佩剑、练剑之风盛行。剑到了春秋之时才正式发展成 为一种重要的兵器,剑的击刺技术也才真正臻于成熟。春秋之剑较短,主 要是青铜制品,到春秋末期,在吴、楚地区开始出现钢铁剑。到了战国,剑 身普遍加长,青铜剑虽然仍占主要位置,但钢铁剑已经与日俱增。春秋时 代的剑一般在50厘米左右,个别也有60厘米稍长者;而战国剑则常常在 70〜10 0厘米左右,个别还有长达100厘米以上者。剑身由短而长的变 化,原因大致有三个:其一,战国时期骑战步战大大发展,剑的位置骤然提 高,为提高杀伤力,剑体需要加长;其二,经过长期实战应用,剑的实用技术 趋于成熟,技术的发展也要求剑身加长,并进而要求剑的形制多样化,以适 应不同技术的需要;其三,冶金锻铸工艺的突飞猛进,特别是铁兵取代铜兵 的重大变革,使大大提高其坚韧度以延伸剑身成为可能。

春秋短剑以吴、越制作的最精,为世人“樨而藏之,不敢用也,宝之至 也”。实用技艺也以吴越最发达,汉代民谚说:“吴王好剑客,民人多剑 瘢。”楚国的长剑应当是在吸收了吴、越的冶金技术和击剑技艺的基础上发 展而来的。春秋末期,越灭吴,楚又灭越,楚国拥有了吴、越广大地区,直接 吸取了吴、越的优秀文化,举世瞩目的“越王勾践自作用剑”等吴越宝剑,不 断出土于战国楚墓中,就是这一承袭关系的明证。所以,及至战国时代,楚 国的长剑便独步于列国,成为天下瞩目的利器。楚人称长剑为“长快”。

“长铁”就是长柄,是以长柄代称长剑。

近年来,在考古发掘中获得的“吴王光剑”、“吴王夫差剑”、“越王勾践 剑”、“越王州句剑"等皆完好如新,锋刃锋利,制工精美,反映了吴越工匠 铸剑的高超水平。吴越之名剑有鱼肠、属镂、湛卢、豪曹、步光、龙渊、工布 等。以其铸剑而闻名于世者有欧冶子、干将、莫邪等。

吴王光剑(图2-18),1974年庐江县汤池镇出土。1974年,安徽省庐 江县汤池公社边岗大队开挖水渠时,在距地面一米多深处,发现吴王光剑 一把。剑长54厘米,无锈、有光泽。茎(剑柄)做椭圆柱形,上有两道箍棱, 剑首出土时被毁损,剑格较宽厚,上有镶嵌绿松石花纹,绿松石已脱落。近 格处错金铭文为:“攻吾王光自作用剑,恒余以至克战多功”。在已发现的 古剑中铭文最多。当时吴国的古铜兵器其精良冠绝天下,这把吴王光剑是 一件不可多得的艺术珍品。现存安徽省博物馆。![]()

据目前所知,传世或出土的吴王夫差剑共有六把,内地存有五把,最早 的一把传为河南辉县出土,现藏中国历史博物馆。山东省博物馆也藏有一 把。其余三把分别于20世纪六七十年代出土于河南辉县、洛阳及湖北襄 阳,目前所藏不详。第六把即为台湾古越阁所藏,购自香港。六把剑的铭 文内容相同,字形结构各异,但只有古越阁所藏保存完好,器型外貌也以此 剑为最精。(图2-19为台湾古越阁藏吴王夫差剑。)

举世闻名的越王勾践青铜剑(图2-20),1965年12月出土于湖北省江 陵望山的一号楚国贵族墓(距春秋时代楚国别都纪南城故址七公里)。青 铜剑与剑鞘吻合得十分紧密。拔剑出鞘,寒光耀目,而且毫无锈蚀,刃薄锋

利。试之以纸,20余层一划而破。剑全长为55.6厘米,其中剑身长45.6 厘米,剑格宽5厘米。剑身满饰黑色菱形几何暗花纹,剑格正面和反面还 分别用蓝色琉璃和绿松石镶嵌成美丽的纹饰,剑柄以丝绳缠缚,剑首向外 形翻卷作圆箍,内铸有极其精细的11道同心圆圈。![]()

越王州句复合剑(图2-21),此剑是迄今发现的越王州句剑中唯一用复 合技术铸造的一件,被誉为诸越王州句剑之最。中华人民共和国国家文物 鉴定委员会鉴定其为一级文物。![]()

越王州句,乃勾践之曾孙,在位长达30余年,为越王勾践灭吴王夫差 后国势最强、武功最为显赫之君王。

本剑重要价值有二:①复合铸剑技术。此为秦汉时已失传之工艺科 技。剑之中脊及两从由不同成分之青铜嵌铸而成。中脊含锡量较低,故硬 度低而韧性高,使剑不易折断;两从含锡量较高,故硬度高,可提高杀伤力。 ②剑格铸有鸟篆铭文14字。正面六字已有定论,为“戊(越)王州句州 句”;背面八字为“之用佥(剑),唯余土(逶)邢”(意为越王州句所用之剑, 从越国斜行才能到达邢地,邢地当时还未被越国占领)。但目前学界尚无 定论。

从春秋末期到两汉间的数百年间,长剑短剑并世而存,形成了为士大 夫所遵从的“剑崇拜”,司马迁在《史记-太史公自叙》将论剑与兵法相提并 论,说:“非信廉仁勇不能传兵论剑,与道同符,内可以治身,外可以应变, 君子比德焉。”太史公将“论剑”提高到“与道同符”的高度,认为“论剑”是 一门“内可以治身,外可以应变”的大学问,这显然就是汉以前称剑技为“剑

道”的原因,其所指已远远超出了剑的临战击刺之效,而是在讲剑所代表的 人文精神,讲剑的特殊的文化内涵和社会教化功能。这种观念对后世产生 了深远的影响,后来的中国士人往往书剑并举,以剑比德,显然就是太史公 这一理念的延续。这个时期可称为我国历史上剑的鼎盛时代。《史记•秦 本纪》载的“简公六年,令吏初带剑。”这一年是公元前409年。相同的记载 又见于《史记-六国年表三》:“(简公六年)初令吏带剑”。另外,《史记- 秦始皇本纪》后附的《秦纪》中也有简公“其七年,百姓初带剑”的记载。战 国之初的秦简公时期,曾以政令形式要求官吏佩剑。《史记》对同一件事的 重复记载,表明司马迁对这一历史事件的重视程度,说明对秦国来讲,这是 一件意义深远的事情。秦简公接连令吏带剑,今百姓带剑,着眼点就在剑 本身。一个“初”宇,说明在此之前秦人没有佩剑习惯,或是秦的法律不允 许带剑。一个“令”字,又说明这是以政令方式强力推广剑的佩带,是在努 力引进吴、越和楚国的先进兵器和战斗技艺。对秦国来讲,这是一项非常 重要的改革措施.其意义不亚于后来赵武灵王的“胡服骑射”,所以太史公 才两次加以载述。

历史上著名的“荆轲剌秦王”的事 件就是一个关于佩剑和长短剑之用法 的最好例子(图2-22)。

战国末期,秦王嬴政不断派军队蚕 食齐、楚、韩、魏、赵等国。公元前228 年,秦国的军队攻下赵都邯郸(今河北 邯郸),俘虏了赵王迁,并一直打到了燕国的南部边境,直接危及到燕国的 生存。燕国的太子丹派荆轲作刺客,由燕国的勇士秦舞阳陪同,带着秦王 的仇家——樊於期的头和燕国土地最肥沃的地方——督亢地区(今河北固 安县西)的地图,密藏用毒药淬过的锋利匕首来到了秦国。之后,荆轲先把 带来的价值千金的珠宝送给了秦王宠臣中庶子蒙嘉。

通过蒙嘉的帮助,使得秦王同意在咸阳宫接见荆轲和秦舞阳。接见的 这一天,荆轲捧着樊於期的头在前,秦舞阳捧着地图匣相随在后。刚进入 秦宫,秦舞阳竟害怕得脸色发白,浑身发抖。秦国的大臣都感到很奇怪。 荆轲回头看了看秦舞阳,笑道;“他住在偏僻的北方,没有见过天子,因此害 怕,请你们不要见怪。”秦王便叫荆轲把地图献上来。荆轲从秦舞阳手中接

过地图匣,取出地图,恭恭敬敬地献给泰王。秦王将地图徐徐打开,最后, 卷在地图中的匕首露了出来。后来人们常引用的“图穷匕见"即由此而来。

过地图匣,取出地图,恭恭敬敬地献给泰王。秦王将地图徐徐打开,最后, 卷在地图中的匕首露了出来。后来人们常引用的“图穷匕见"即由此而来。

当时荆轲携带的是一柄匕首,“匕首"一词,始见于东周晚期的文献, 至汉代已经通行。《史记-吴太伯世家》唐司马贞索隐:刘氏曰:“匕首,短 剑也。”按:《盐铁论》以为长尺八寸。《通俗文》云:“其头类匕,故曰匕首 也。”《汉书•邹阳传》唐颜师古注也说:匕首,短剑也。其首类匕,便于用 也。可见匕首是一种短剑。“匕”是中国古代的青铜食器,类于后世之匙。 在最初,“匕首”只是特指一种“其首(头)类匕"的短剑,因而得名。之后, 则演变成了对形体最短之剑的通称,其长度一般不超过40厘米,大多在 20〜40厘米之间。

由于器形短小,匕首始终不是在战场格斗的主要兵器,一般只用于防 身卫体。然携带方便,易于藏匿,或掖于腰间,或藏于怀袖,甚至可以插于 靴筒内,不露痕迹,而足以自恃,因此颇受人们喜爱。考古发现和传世的一 些古代匕首实物,制工精湛,装饰华美,既是贴身携带的自卫兵器,也是颇 堪把玩的玲珑之物。也正是因为器形短小、易于藏匿,所以匕首经常被刺 客用于暗杀。荆轲将匕首藏于图匣之中,就是为了刺杀秦王政。《史 记-刺客列传》载,秦始皇猝然遇刺,“拔剑,剑长,操其室。时惶急,剑坚, 故不可立拨。”亏得左右提醒:“王负剑!负剑,遂拔以击荆轲,断其右股。” 在秦王的七尺长剑面前,荆轲一击不中,便成空手,无能为力,只有听凭宰 割。荆轲只凭智勇而疏于剑术,所以掷剑未能成功。而秦始皇却正是由于 佩剑,在荆轲刺其之时,以长剑自救,才免于一死。秦始皇使长剑的威力通 过这一惊心动魄的历史事件表现得淋漓尽致。

吴、越和楚国是剑的勃兴之地,不仅铸剑水平天下最高,而且击剑水平 也是最好的。这一时期不仅有大量依附于贵族、官僚为生的剑士,而且还 有专以传授剑法为业的武术家。《庄子-说剑篇》中有赵惠文王“赵文王喜 剑,剑士夹门而客三千余人”的故事。剑士也就是凭借个人技勇充当为人 效命的打手,是以武技谋生和寻求进身之机的没落武士。他们是受过专门 训练的剑术家和手搏家,技艺的高低,对其个人的名望境遇都至关重要。 因此,这些人在提高技艺上舍得下大工夫,而且十分重视这种特殊技艺的 薪传接续,他们对武艺的总结、提高和传播有相当的贡献。这些人开创了 我国几千年来民间私家传授武艺的风气,他们的出现,实际就是民间职业 拳师的出现,是春秋战国时代剑道走向成熟的又一标志。同时出现了关于 剑术的理论,目前我们所知道的有《庄子•说剑》。庄子在说剑篇曰:“夫为 剑者,示之以虚,开之以利,后之以发,先之以至。”讲的是诱敌深入,后发 制人的斗剑战术。汉代赵晔在《吴越春秋》中记载了《越女论剑》“越王问 曰,夫剑之道,刚如之何?女曰……其道甚微而易,其意甚幽而深,道有门 户,亦有阴阳,开门闭户,阴衰阳兴。凡手战之道,内实精神,外示安仪,见 之似好妇,夺之似猛虎,布形候气,与神俱往,杳之若日,偏如腾兔,追形逐 影,光若仿佛,呼吸往来,峭及法禁,纵横逆顺,直复不闻。斯道者,一人当 百,百人当万,王欲试之,其验即见。”“越女”的剑术理论,精辟地阐述了动 与静、快与慢、攻与守、虚与实、内与外、逆与顺、呼与吸矛盾的辩证关系, 把机动灵活、变化莫测、出奇制胜等战术要素讲得非常深透,说明当时剑术 确已发展到相当水平。此剑术理论已运用了阴阳、五行学说来阐述和解释 剑法的变化规律。

班固《汉书-艺文志》还记载有《剑道三十八篇》,可惜内容已经遗失。 除剑外,戈、矛、戟、殳、弓、矢,是这一时期的重要的兵器。

剑(青铜双剑,图2-23),战国击刺短兵械。剑长分别为29. 6厘米, 29.8厘米。鞘长28厘米,鞘宽13.7厘米。剑为柳叶形,无格,无首,脊背 平凸,基部正中有两圆穿。据载,古代巴人擅长掷剑,此剑可能为古代巴人 用作投掷的击刺器械(1973年四川省成都市出土)。

卫体的短兵器:匕首。

匕首短小易藏,从古至今一直是军队使用的冷兵器之一。图2-24为 战国青铜匕首。

矛一一中国古代用于直刺,扎挑格斗的冷兵器,由矛头和矛柄组成。 矛头多以金属制作,矛柄多采用木、竹和藤等材料制作,也有用金属材料 的。矛长通常为1.8〜2.7米,有的达4米多。矛头一般长40厘米,有的 达80多厘米。图2-25为吴王夫差矛,是中国春秋末期吴王夫差使用的一 把青铜矛。于1983年11月在湖北省江陵县的楚墓出土,仅存矛头,现藏 于湖北省博物馆。矛头为青铜铸造,长29.5厘米,宽5.5厘米。剑身有黑 色花纹,材料为铜和锡,正面有“吴王夫差自乍(作)用”铭文。矛刃锋利。

戈——中国古代用于钩杀和啄击的冷兵器,由戈头和柄组成。戈头多 为青铜铸造。柄多为竹、木制作,长度通常为1米左右,最长超过3米。戈 盛行于商代至战国时期。战国晚期,铁兵器使用渐多,逐渐淘汰了青铜戈, 至西汉后期已绝迹。图2-26为秦代“中阳”铭文戈。![]()

三戈青铜戟(图2-27)——战国时期的钩刺兵械。连木长25厘米,刺 长15.3厘米,樽长4厘米。戟尖端为矛刺,两面刀,中脊凸棱。矛刺下装 有三戈形戟头,中脊凸棱,阑侧四穿。于1978年湖北省随县擂鼓墩曾侯乙 墓出土。

殳(铜殳)

殳(图2-28)是一种锤击武器,本为战车上的五兵之一。到春秋战国时 期,弓弩、戟、矛、戈等成为作战的主要兵器,殳只作为一种仪卫的兵器。均 为圆筒形,首呈三角锥状,长约10.5厘米,径2. 3〜3厘米,深8. 9厘米, 用以装柄。此殳为一种有棱无刃、安装长柄的仪仗兵器。

五、春秋战国时期的“士”

春秋战国时期出现了侠士。古代的士,是低级的贵族,统指武士,他们 既有统驾平民的权利,也有执干戈以卫社稷之义务。商周时期,贵族子弟 均受武士教育,习武是为了从军参战,三代之士,皆武士也。至春秋时代, 文士兴起,文武分途,文士凭知识谋略求仕于禄,而社会上则出现凭武艺本 领立足为生的武士。此时武士已非贵族子弟、多来自平民,亦被称为“侠 士”。因春秋战国之世诸侯争夺,各国豪贵竞相培植家族武装势力,以维护 宗族利益。作为政治斗争的力量,最著名者如齐之孟尝君,赵之平原君,魏 之信陵君,楚之春申君,此“战国四君子”,培养门客上千,其中,就有着许 多凭武艺勇力效忠的侠士。此一时期,对武士有多种需求,或作谈判后盾. 或为谋杀刺客,或为血亲复仇,或作护卫保镖。此等侠士,重义轻生,排难 解纷,视人如己,视死如归。正如《韩非子》所云:“儒以文乱法,侠以武犯 禁”;“为人臣者,聚带剑之客,养必死之士,以彰其威气 这一时期,著名的 侠士如鲁国曹沫,执匕首强逼齐桓公归还侵鲁之地;吴国专诸,藏匕首鱼腹 而刺杀吴王僚;聂政执剑刺杀韩相侠累;荆轲行刺秦王不中,壮烈牺牲。这 些武士的动人事迹,使太史公于《史记》著《刺客列传》,以致千古流传。太 史公在《游侠列传》中还赞扬侠士们言必信、行必果、扶危济困、重义轻生的 精神,为先秦许多侠士事迹湮灭不闻而遗憾。先秦侠义武士精习武艺,使 民间武术在技术上更为多样化并更趋成熟。以器械武艺而论,除战阵武艺 多用戈、戟、矛等之外,民间武艺多喜用轻便短小之武器,且各地以不同武 器之特色而著名。“文武分途”自战国至西汉大约经历了五百年的时间。

文武分途后,文人轻武,武人不文。专门从事武事的人,对原有武术技术的 提高虽起到了良好的促进作用,但又由于文化限制,能够留传后世的技术 文字记载不多,武术技术多靠“口传身授”往下传,以致造成不少精微奥妙 随人而亡。不懂武者,对武术中的攻防技术无法确切地加以记录,或有述 其妙者又不能解其术,此乃武术发展中一大憾事。

六、孔子、墨子和武术

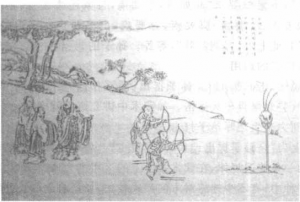

孔子名丘,字仲尼。他生于公元前551年,卒于公元前479年,享年 72岁。孔子是我国古代著名的教育家,据《史记•孔子业家》载;孔子身 长九尺六寸(约相当于1.9米),身材十分高大,《列子》载,“孔子劲能招国 门之关,而不肯以力闻汉-王充《论衡-效力篇》亦载“孔子能举北门 之关,不以力自章。”古代城门的大门闩是相当重的,没有很大的力气不可 能举起它,郭沫若在《十批判书》里也说孔子是个“千斤大力士”,这种说法 是有据可查的。孔子教学生六门功课:礼、乐、射、御、书、数。其中射是指 射箭,御是指驾战车,都属古代武术的范畴。孔子学生共6 000人,身通六 艺的有72人,有若、子路等都可以说是武艺高强之人。如果孔子没有这六 种技艺的知识,他又怎能教授学生(图2-29为孔子观乡人射)?此外,墨子 的思想及教育活动中,也有大量的武术内容。墨子曾对楚王说:“臣之弟子 禽滑厘等三百人,已持臣守圉,养马的地方)之器,在宋城上而待楚寇孔子观乡人射

矣,虽杀臣不能绝也。”此证墨子的学生多精于武事。

浏览1,767次