的标准,掌握适当的分寸或程度,具有合理性。在刚与柔的问题上,武术主张不太柔,也不要太 刚,刚柔宜取“中和”。因为“纯柔纯弱,其势必削;纯刚纯强,其势必亡;不柔不刚,合道之常”。 不柔不刚是一种“不偏不倚”的说法,实践中往往是“量度以取中,然后用之”。“量度”应该做到 “毋意,毋必,毋固,毋我”,既要遵守一定的标准,不能自以为是,又不要固执不化,一意孤行,拘 守某一固定的标准。在适度的前提下,要有一定的灵活性。这样的“取中”才能达到刚、柔“中 和”的目的。

冈叭柔是对立统一体的两个方面,“刚能济柔之偏而不致于弱,柔能泄刚之偏而不失于强”, “用刚相济柔力,用柔相济刚力”,以至“看似至柔,其实至刚;看似至刚,其实至柔。刚柔互运, 无端可寻”,这样的刚柔相济才是最好的中和之道。

刚柔相济的目的在于“以柔克刚”。武术攻防对抗中,采取“以柔克刚”的战术是守、柔、退、 弱的战略战术思想,不是单纯的消极防守,而是以守为攻,以弱制强,以柔克刚,以屈待伸。

五、虚实分明

虚实是拳法中的又一对阴阳矛盾。这对矛盾的特点如下:其一,从“形”上而言,有形为实, 无形为虚,虚则难攻,实则易破,故有“搏贵无形”说;其二,以“真、假”而言,真为实,假为虚,假 难攻,真易破。故求假隐真,“大勇若怯”、“大智若愚”,给对手以错觉;其三,从“强、弱”而言,气 势强为实,气垫弱为虚。劲力刚为强,劲力柔为虚;其四,以“进、退”而言,也有虚实之分:重心 前移的迈步为实,重心后移的撤步为虚;侧进时,重心在右脚,右脚为实,左脚迈步为虚;左脚踏 实右脚起向左侧移步时,左脚为实,右脚为虚……。总而言之,虚实包含了武术运动的方方面 面。为此,对于习武者来说,虚实宜分清楚,一招一势均有虚实,心中必须分明。

(一) 示虚还实

“示之以虚”起源于古代剑客“上斩颈领,下决肺肝”的生死搏刺。越女在谈论“示之以虚” 时曾有“见之似好妇”的说法,因为看上去像一个手无缚鸡之力的女子,往往会使对手麻痹轻 敌,失去应有的警觉和防备,造成有利自己的形势,这在战术上是胜人一筹的。无独有偶,要离 对这个话题也有一番精到之说:“我临敌先示之以不能,以骄其志;我再示之以可乘之利,以贪 其心”。“能而示之不能”是一种“示之以虚”;“示之以可乘之利”,则将“空虚”或“破绽”暴露给 对手,引诱对手出击,这也是一种“示之以虚”。示虚是假,还实是真。示虚就是为了还以实击。 “夺之似惧虎”是在“见之似好妇”的假象之下,给对手意想不到的突如其来的打击,使对手看到 这种进攻就像看到猛虎一伊可怖,从而惊慌失措,猝不及防。而要离的策略则是在“先示”和 “再示”的情况下,“待其急切出击而空其守,我则乘虚而突然进击”。这里的“乘虚”就是趁对手 “空其守”,无防备而攻击之。以达到“开之以利”的实在效果。

(二) 避实击虚

善于避开对手的长处,攻击对手的短处是其一。《少林拳法应敌歌诀》有“若要短拳敌长 手,跟身到腋是良方”。对手擅长手,采用绕环步“跟身到腋”,闪进避开对手拳锋,从其所出手 的外侧击其肋部或腹部,以发挥自己短拳近身进攻的优势。正如歌诀所云:“他拳放过须忙进, 腋下轻难抵挡”、“他拳放过”实质是“避实”,“腋下轻舒”是“击虚”。如果对手惯用高踢,就必 须注意躲避其腿的攻击,在躲过腿击的同时用抄腿抱摔使对手倒地。对手出腿是“实”,此时 “硬打不如巧躲闪”,但“起腿半边空”,对手的下盘又只有单腿支撑,重心处于不稳定状态,只要 抓住其“虚”还之以“实”,对手高踢的优势就会转变为败势。善于避其锐气,击其惰归是其二。 对手体力充足、猛打硬拼的对手,采用迂回周旋,消耗对手体力、以逸待劳的方法避其锋芒、候 其力竭气衰、反应减慢时聚积自己的力量打击他的要害,务求必胜,这就是“尽敌阳节,盈吾阴 节而夺之”。

(三)虚实相生

虚、实是拳法阴阳说中的一对矛盾,但它又与其他矛盾因素紧密联系。以“形”而言,拳法 认为“有形为实,无形为虚”,“虚则难攻,实则易破”,因此主张“搏贵无形”。以“真、假”论,假为 虚,真为实。示假隐真,能而示之不能.采用“大勇若怯”、“大智若愚”的战术方法造成对手错 觉,从而隐蔽自己的真实意图,最后出其不料,战而胜之。从气势体力的“强、弱''上讲,强为实, 弱为虚。从劲力上说.刚为实,柔为虚。甚至“进、退”也有虚实之分:重心前移的迈步为实,重 心后移的撤步为虚;侧进时,重心在右脚,右脚为实,左脚迈步为虚;左脚踏实右脚提起向左侧 移步时,左脚为实,右脚为虚。总之,虚实包含了武术运动的方方面面。为此,太极拳论指出: “虚实宜分清楚,一处自有一处虚实,处处均有一虚实”。“开合虚实,即为拳经”,“其屈伸往来, 收放擒纵,不过一开一合与一虚一实焉已耳”。

然而,虚实是“因势制宜”的,根据形势的变化,虚可变实,实可变虚。比如:出手击人,人若 防之,实手变虚;人若未防,虚手变实。武术注重“出手不离腿,打人只一着”,出手上引时,对手 举招架,胸肋空虚,一脚侧踹即可重创,这就是拳经上说的“手动有踪影,腿动无真形”。上引 之手为虚,同时出击的腿为实.在这一招中就是“虚中有实”。太极推手要求:凡搭手时须用意 念贯劲棚住,这是预防对手一搭手就猛烈进攻。武禹襄总结为:“一举动,惟手先着力,随即松 开”。李亦畲在《五字诀》中也说:“彼有力,我亦有力,我力在先;彼无力,我亦无力,我意仍在 先。”这里说的搭手“棚劲当先”是“实”,而“随即松开,保持不犯硬不软化,谓之“棚劲不丢” 是谓“虚”,搭手之间的这一讲究就是“实中有虚”,保持高度警觉。陈鑫赞曰:“实中有虚,虚 中有实,太极自然之妙用,至结果之时,始悟其理之精妙。”在武术中,虚、实无处不在,我们 既要分清自身的虚实,又要分清别人的虚实,做到虚实分明。而且虚、实又是互生的,虚中 有实,实中有虚,节节贯串,环环相连,如循环之无端,大有“阴阳不测谓之神”的意趣,这就 更需要我们用心观察、体悟和钻研,努力做到对“虚实分明”心中有数,不断地提高自己辨析 虚实的思维能力。

六、内外合一

(一)心身交益

身心交益是武术健身的重要追求之一。通过习练武艺使得身心和谐统一,互补互益。杨 炳认为“身心交益”的核心是“以心为主导”,欲修其身先修其心。

古人认为人的身、心是交融相通的,并且视宇宙为“大天地”,将人身当做“小天地”,因此产 生了“我体合于心”,“天地交而万物通也”的认识。传统哲学、医学都明确指出:“心者,形之君

也,而神明之主也。”而“经脉者,以行气血,营阴阳,濡筋骨,利关节者也”,“所以决生死,处百 病,调虚实,不可不通”。“心身交益”就是建立在这种以“心”为主导,赖经脉维系基础之上的理 论思维。心身交益的一个方面是修身,但是,欲修其身须先正其心。《内业》中讲了这样一条道 理:“主明则下安”,“主不明,则十二官危,使道闭塞,形乃大伤。”可见“心”为主导的重要性。 “正心”须“定在心中”,这样才能思虑平,五脏宁,心身相通,才能“机枢调利而百脉九窍莫不 顺”,“筋骨健强,耳目聪明”。武术具有健身的价值,因此格外重视心身交益的作用。太极拳以 “心静体松”为要旨,要求“心劲一发,而周身之筋脉骨节,无不随之”,并在理论上阐明:“周身之 劲往外发者,皆发于丹田,向里收者,皆收于丹田,然皆以心宰之,处处皆见太和元气气象”,“若 究其原,周身元气皆出于“肾”,“养于胃”,“藏于肝”,“涵泳于心”建壮于胆”,“运于脾”,“佐以大 肠”,“又辅以小肠”,“以上经络,皆有益于拳”。华拳以“心为主宰”立说,指出:“心统性情,一身 之主宰也”,强调“心正而后身正”,“心动则气生",“心坚则精劲”等。形意拳因“心意诚于中,肢 体形于外”又称“心意拳”。通背拳也讲究“心法慧勇”,以心志活动为首务。许多拳种在理论上 都讲“心身合一”,在技术上又都实践着“心身交益”。心身和谐统一,互补得益,是武术健身最 重要的内容之一。

(二)外顺内合

心身相合是辩证的关系,武术的行拳走势素有“外不顺,内不合”的戒教,要求“外顺内合”。 外顺,是指“进退和顺”、“用力顺达”。外顺与人体的上、下肢的运动有关。如上肢的甩手、抖手 等动作要求“梢节起,中节随,根节追”,三节催劲,力才能顺达。下肢的弹踢,“起于根,顺于中, 达于梢”,三节贯通,才能力达脚尖,劲顺而不僵。武术是人体的整体运动,除了上下肢,还须与 躯干协同配合运动。因此,武术理论中有“以首领身、以腰催胯、以胯催膝、以膝催足、以肩催 肘、以肘催手、以手催指”的整体要求,即“身顺首、脚顺膝、膝顺胯、胯顺腰、指顺手、手顺肘、肘 顺肩”的“七顺”之说。内合,是指在外部形体运动顺而不僵的情况下,人体内部机能才会发挥 充分作用。长拳调节气息的方法就是根据外部动作的起、立、击、伏,采取提、托、聚、沉的内部 呼吸之法的。试想冲拳“击”的时候,如若不是采用“拧腰顺肩直旋臂”的外部正确动作,即使内 部“聚”足了气,也很难充分做到“力达拳面”。这就是说需要内外相应,借此提高武术动作的质 量。要提高动作的质量,还要讲究当外部动作的“形”与“形”间断时,“意”的作用要紧接着从内 部体现出来,这•叫做“形断意连”。此时心志活动比较明显,以协调外部动作之间的贯串完整、 一气呵成。当外部动作的“势”与“势”间歇时,内部气脉要连绵相属,以意导气,促使气势不断, 势势承接,这叫做“势断气连”。这里的“内合”含义就是“心与意合"、“意与气合";当需要爆发 出打击的劲力而聚气时,或是动作过程中以气催力时,则要做到“气与力合”;综括为“内三合”。 此外,一些拳种中要求的,,舌顶额”、“肛上提、“气实腹、“神内敛,,等都是,内谷,,的具体化,它 们均需有“外顺”这个条件才能较好地完成。如“顺项提顶舌顶颗”,“顺项提顶”就是“舌顶甑” 的外顺条件。又如“圆裆松胯肛上提”、“含胸拔背气实腹”、“外示安逸神内敛”等无不与“外顺” 这个条件紧密联系在一起。武术的“舌顶颗”是“常以舌舐上腭,聚清津而咽之”。据《保生要录 •调肢体门》说:这样可以“润五脏,悦肌肤,令人长寿不老”。《红炉点雪》中也说:“常练此法, 可使五脏邪火不升,四肢百骸气血流畅,根除疾患,诸病不生,老而不衰。”而“肛上提”、“气实 腹”、“神内敛”又都同拳谚“内外功二十六宜,,中的,,肛宜常提”、“气宜常养”、“神宜常凝,,如出一 辙,历来都是武术健身的法宝。

(三)内外兼修

荀子的《修身篇》中提到“以治气养生,则身后彭祖;以修身自强,则名配尧舜”,说明当时的 治气与修身,有主于内、外修炼之别。但是,即使“危坐拭目”、“闭气内息”,也常伴有“摩搦身 体”的外练,虽以攻“内”为主.然兼顾到“外”亦属自然。武术理论中很早就有“内志正”、“外体 直”的习练要求。“内实精神,外示安逸……布形候气,与神俱往”。某种程度上也是兼修内外。 明代的“峨嵋道人拳歌”进一步显示出这一特点:“百折连腰尽无骨,一撒通身皆是手”是外练, “息无声神气守”是内修。尚武之士在这种“内外兼修”的氛围之中,常亲身实践而受益匪浅。 宋代的陆游善骑射精剑术,一生多才多艺.享年85岁.这跟他“不动成果卧,微劳学鸟伸”不无 关系。“熊经鸟伸”的内养之功和挥剑奋戈的武功相辅相成,使他延年益寿。清代许多习武者 除了 &拳击腿、舞刀弄棒.还坚持“夜中坐功”、“默坐运气”,内功调息成了他们每日的必修课。 近人姜容樵称其师“每日早先习此,后练形意,五十年如-日”。正如《甚氏武技书》中所说:“炼 形以合外.炼气以实内”.武术界的有识之士都懂得这个道理。武术中许多拳种都可以内外兼 修、一举两得。“峨嵋道人拳歌”中讲的即是一例。太极拳“以气运身,务顺遂”,也是外练内修 的拳术。长拳的“外练筋骨皮,内练一门气”,以及“外练手眼身法步,内练精神气力功”等都是 强调“内外合-”的练法。但也有像陆游等分而练之者。少林拳把这种既练外功又练内功,或 是同时内外一起修炼,称之为“合而一之”的“神功”。武谚告诫人们:“练拳不练功.到老一场 空”,言卜之意是:练功要坚持内外功的锻炼,缺一不可。只有“内外兼修”,才能使武术更具魅 力,更臻完善,更有益于人体健康。

第三节守柔处雌说

武术攻防格斗以老子“反者道之动”为原则,吸取了诸家兵法的合理内核,形成了“守柔处 雌”的战略战术理论。

事物不仅是对立的、统一的,而且是运动的、发展的,并逐步地向其相反的方向转化,这是 自然法则,亦是老子人生观“法自然”的哲学思想。“正复为奇”,“善复为妖”,“祸兮福所倚,福 兮祸所伏”(《老子》五十八章)。老子认为,正阵可以转化为奇阵,善良可以转化为妖孽,祸中伴 随着福的征兆,福里潜伏着祸的根苗。根据这一转化规律的认识,提出了“反者道之动,弱者道 之用”(《老子》四十章)的观点,意思是说,道的运动是“反”,是向相反的方向转化,事物强大了 就会衰老,有意造成事物的强大是违反道的原则的,因为会促使它早日结束生命。老子认为, 在自然界,新生事物总是柔弱的,而柔弱的新生事物总是充满生机、充满活力的,所以柔弱是 “生”的自然法则,故此在《道德经》第五十二章中提出了“守柔曰强”的人法自然法则,并且通过 生活实践,观察各种自然现象,提出“天下莫柔于水,而攻坚强者莫之能胜”(《老子》七十八章), 意即看上去水是最柔弱的物质,而能攻破各种坚硬之物。“万物草木之生也柔脆,其死也枯槁” (《老子》七十六章),意即幼苗虽柔弱,可它能逐渐壮大,而一旦壮大则逐步走向衰亡。根据这 些自然现象,老子提出了“柔能胜刚,弱能胜强”的理论。“知其雄,守其雌”,“知其荣,守其辱”, “知其白,守其黑”,(《老子》二十八章),安于守雌柔,安于处卑辱。这种守柔处雌,崇弱尚下的 观念对武术的拳理法则影响是极大的,“以静制动”、“以柔克刚”、“后发先至”、“崇下尚退”的战 略战术思想都是这一观念的推广应用。

一、以静制动、以柔克刚

(一) 以静制动

《老子》讲“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观其复。夫物芸芸,各复归其根,归根曰静”。 虚静是道家与道教追求的一种高深境界。武术,特别是内家拳法,非常强调“静”。李亦畲《五 字诀》云:“一日心静,心不静则不专,一举手,前后左右,全无定向,故要心静,起初举动,未能由 己,要息心体认,随人所动,随屈就伸。”许禹生注《太极拳经》云:“盖万物之理,以虚而受,以静 而成,天地从虚中立极,静中运机,故混沌开,而阖辟之局斯立,百骸固,而无之藏自立,无不从 虚静中来也。重阳子曰:'此言大道之原,而功先于虚静,虚则无所不容,静则无所不应。'由是 观之,习太极拳者,倘以虚静为本,则分合变化,自无不如意也。”徐致一《太极拳之练法》则云: “虚静……乃太极拳最精微处。虚静者,即实中求虚,动中求静之谓也。初练时,势势揆其用 意,是从实处练也。今当并此形迹而泯之,故谓之实中求虚。太极拳开式时,曰由静而动,收式 时,曰由动而静。今则式式之中,处处皆当作由动而静想,务使一切姿势,皆有动即是静,静即 是动之意,故谓之动中求静。”内家拳法强调静,是因为静方能致专,静方能领悟技法真谛,排除 杂念,使精神意志集中,用意识引导动作,从容自如,势正招圆。正如拳谚说:“只要性心与意 静,自然无处不轻灵。”太极拳要求”外动内静”,动中求静,以静御动,虽动犹静,外动是形体运 动,内静是精神内守,是以人的身体和心灵来体验动静运动变化。

武术是以踢、打、摔、拿、击、刺等为主要内容,以套路和搏斗为主要形式的体育项目。无论 是势势相承的套路运动还是实战的搏击运动,都要体现武术攻防的技击特点。特别是在实用 中,为了攻击对手,必须采用最有效的方法,使对方失去反抗能力。“以静制动”就是武术技击 战术之一,早在春秋战国时期越女的剑术理论就有论述:“凡手战之道,内实精神,外示安仪,见 之似好妇,夺之似惧虎”(《吴越春秋》)。说明静中含机,待机而动,动而先至。《峨嵋十二庄》也 说:“静如秋月,动如^风,彬彬克敌,分寸之中。”

总之,静是指体力上的放松与心理上的平衡,并非完全不动,静是战术,动是目的,只有心 静才能明了千变万化的格斗形势,不失时机的运用各种武术技法克敌制胜。

(二) 以柔克刚

老子说:“天下之至柔,驰骋天下之至坚”;又说:“柔胜刚,弱胜强。”并提出一系列柔弱胜刚 强的原则方法。许禹生《太极拳经详注》云:“太极拳常以小力敌大力,无力御有力,弱胜强,柔 制刚为其主者。但以常理言之,小因不可以敌大,弱因不可以胜强,柔因难期以制刚,然云敌 之、胜之、制之者,必有其所以制胜之理在。盖敌力须加吾身,方能效力。荀御制得道,趁其用 刚发动之始,审机应变,采取擒获,使还制其身,则我虽弱,常居制人地位,敌虽强,常居被制地 位,难于自由发展,力虽巨奚益。”陈振民、马岳梁《吴鉴泉氏的太极拳》云:“练太极拳时,最忌用 力,务使全身松开,气血贯注,日久自然练出内劲,这种内劲是很柔的,遇敌时不含抵抗力,能随 敌劲以为伸缩,所谓柔中而有弹性。”

武术攻防对抗中,采取“以柔克刚”的战术,是守、柔、退、弱的战略战术思想,不是单纯的消 极防守,而是以守为攻,以弱胜强,以柔克刚,以屈待伸。

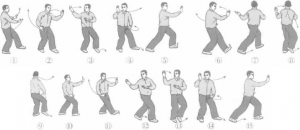

以柔克刚的技艺境界对练拳者提出了更高的要求。譬如身法:要灵活,似游龙,如飞 凤,轻快若风。手法:强调手要随心而动,击出似闪电.出手不见手。步法:足要随心踩步, 步走奇正八方,罡步九宫。使对手迎之不见其首,随之不见其后。心理上:要求不怕近,不 怕刚,不怕猛,顺乎自然,因势利导,彼不动,我不动,彼动我先动。关节:要求颈、脊、腰、肩、 肘、腕、膝、胯、踝等能灵活运转,达到不是转圈、胜似转圈的程度。所谓“如珠走玉盘,九转 还原”。内功:要求内练精、气、神二华聚顶,外练力、速、变,达到意动形起、神到敌绝的上乘 功夫。发劲时似乎柔软如绵,实则坚硬如铁.能做到这样则是内功与外功融为一体了。迎 敌时要以变应变,随境而化,随意而变,随心所欲,似攻似守,似发似收,犹如水之无所不至, 气之无所不入,迎敌则无所不适.克敌则无坚不摧。只有这样,才能达到以柔克刚,以弱胜 强,或以静制动的目的。

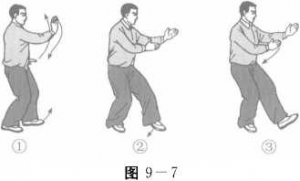

以静制动、以柔克刚的战略战术思想在实战和演练中主要体现在以卜几个方面。

其一,“柔中寓刚”,或曰“外柔内冈“刚柔结合”。柔是气,刚是力,以气化力。看似柔弱 如绵,实则坚硬如铁.表面看来柔弱,内里却充分发展生机,达到内功与外力融为一体,不让:人 看见其形,便于随机应变,克敌制胜。

其二,“避实就虚”,“四两拨千斤”。当气势汹汹的对手进攻时,不是正面迎击,而是腾挪闪 战,引进落空,抓住空隙,自然借力,花小的力气战胜强大对手。这就要求在技击时,避其锋芒, 虚于周旋.达到“人不知我,我独知人”。要像庄予《疱丁解牛》中指出的“目无全牛”那样,把对 手不是看成一个完整的人,不是完整的动作,而是有隙可乘,游刃有余,这样才能避其实,乘其 虚,避其强,击其弱,战而胜之。

其三,“虚灵顶劲”。老子说:“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨”(《道德经》第三章)。心与 志,指的就是虚灵;腹与骨,指的是实体。武当拳讲究虚灵,就是要求虚心好学,清静空灵,切忌 高傲自大,杂念纷呈。同时,还要注重内外兼修,做到实其腹,使腹内松静,行气直养,丹田充 盈;做到强其骨,使行气贴背、敛入脊骨,技击时才能力由脊发,形于手指。总之,虚心弱志与实 腹强骨的统一,在练功时,叫做“内练一口气,外练筋骨皮”;达到了“虚灵顶劲”的地步,技击中 才能看似柔弱平和,却含有强大的爆发力。

其四,“动静自如,以静制动”。这里,动静与刚柔的辩证关系是“动生冈「静生柔,动 极则生柔,静极则生刚。“以静制动”是内家拳“以柔克刚''的拳理在技击中的具体运用。 这就要求身法、眼法、步法、随心而动,随意而变,随境而化,自然而然,似攻似守,似发似 收,水流云绕,动静自如莫测端倪。同时,静观默察,以逸待劳,寻找空隙,抓住战机,制敌 于擒扑封闭。

二、后发先至、崇下尚退

“后发先至、崇下尚退”的战略思想受到了道家与道教理论的深刻影响,老子在《道德经》中 反复阐述了一种“后”、“下”的观点。他说“吾有三宝,持而保之;一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天 下先。”所谓“慈”,就是要像父母慈爱子女般,爱护宇宙万物,维护宇宙的和谐;所谓“俭”,要求 清心寡欲,澹泊自守;所谓“不敢为天下先”就是要谦虚祥和,柔弱自守。否则,不愿落后,而事 事争先,就会导致死亡,即“舍后且先,死矣”。老子还以江河作比喻,认为它在下流,所以才能 成为“百谷之王”。老子认为,要想做百姓的君王,必须言语恭谦;要想站在百姓的前面,必须把 自己放在百姓的后面,即“是以欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之”。对君王的要求如 此,对统帅的要求也是如此,“善用人者为之下。”这种从“后”、从“下”的思想用于战争,就是不 取攻势而取守势,不轻易前进却愿后退,即“吾不敢为主而为客,不敢进寸而退尺”。根据这些 理论,老子又提出了“骄兵必败、衰兵必胜”的观点,即“祸莫大于轻敌”、“衰者胜矣”,深刻指出 喜欢逞凶者死,善于退让者生,即“勇于敢,则杀;勇于不敢,则活”。

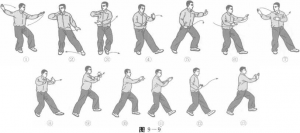

少林以拳勇名天下,然主于搏人,讲究“先发制人”,而内功拳系在技击时,则讲究“后发制 人”、“崇下尚退”、为什么同是武术拳系,在技击战略上却出现如此相悖的理论呢?究其原因, 主要是内功拳系受传统哲学影响,讲究动静、阴阳、刚柔、强弱的辩证关系。传统哲学认为,动 之始生阳、生刚、生强;静之始生阴、生柔、生弱。而动之极则生阴,生柔、生弱;静之极则生阳、 生刚、生强,这就是“物极必反”。《庄子•论剑》云:“夫为剑者,示之以虚,开之以利,后之以发, 先之以至。”许禹生《太极拳经详法》则云:“倘敌欲发我,则应心中坦然,审候应机,静以俟之。 微动即应,所谓后人发,先人至是也。”徐致一《太极拳浅说》云:“先下手为强者,以快为胜者之 说法也.太极拳则一反其意,以后下手为主,盖所以待敌之劲而利用之也”。“太极拳以不先发 劲为主,遇敌来击,先以化劲化之,待其不稳,从而击之,则用发劲。”明代俞大猷在《剑经》中亦 说:“技击关键不外乎'后人发,先人至'一句,问如何是顺人之势,借人之力?曰:明破此则得其 至妙之诀矣。盖经知他出力在何处,我不于此处与他斗力;姑且忍之,待其旧力略过,新力未 发,然后乘之。所以顺人之势,借人之力也《十三势行功心解》云:彼不动,己不动;彼微动,己 先动”、“因敌变化示神奇也”。后发之所以先至,其前提是“顺人之势”、“引进落空”,就是根据 对方的意图,诱敌深入,在避实就虚的情况下,取得有利条件,迅即转守为攻。其中包括识势、 得机、乘隙、择途、逞技的全过程。

“后发先至、崇下尚退”的战略思想在拳法中亦有体现,内家拳有高、中、矮,上、中、下三盘 之说,尤重下盘、矮桩。太极拳之“十趾抓地,足心涵空”,八卦掌之“曲腿趟泥,迈步猫行”,形意 拳之“脚打踩意不落空,消息全凭后足蹬”,无不证明“下”之重要,中国武术几乎所有的流派均 重视桩功,重底盘,也与崇下观念有关。

第四节尚武崇德说

武德——顾名思义就是武术道德,按传统的说法就是习武者道德品质的修养。实质上,武 德从伦理学的角度来理解,它不仅是个人意志的选择,而且还包含了习武者在整个武术社会活 动以及参与其他社会活动秩序的规范要求。并且个人的武德只有适应社会实践才能决定其品 格的高低,武德也只有在社会共识的秩序规范中,才有实践的价值和意义。所以说武德应当是 武术伦理规范与习武者道德行为准则的总和。它始终贯穿于习武者整个的练武、授武、用武、 比武等一系列的武术社会活动之中。

“尚武崇德”是习武者所遵循的基本原则,其精神是武术文化中的一个重要范畴。习武者

按它修养身心,规范举止,品评善恶。尚武是崇德的反映,崇德是尚武的前提。其最终目的是 要发扬自强不息的民族精神。那么习武者就要按照:“武德高、武旨正、武纪严、武风良、武礼 谦、武志坚、武当勤、武仪端、武境美”的武德内容来规范自己的言行举止。尊师重道,善待他 人。做到不轻师、不忘义、不逞斗、不欺人、不酗酒、不赌博、不吸烟、不戏色、不炫耀、不无理。 潜心修练,真正把“尚武崇德”的精神贯穿到自己的生活中去。

一、 尊师重教,虚心求学

中华武术十分注重尊师重教,在技艺的传授上非常重视师承、师法、师训的传教。一旦入 门拜师就要严格遵循:“一日为师,终身为父”之古训。故尊师志当首要,若无尊师之德岂能担 当他人之师。为人师表,以身作则是中华传统师德之一。身教重于言教,老师授业能否被学生 认可,讲解示范能否激发学生的求知欲望和苦练的精神,取决于教师对太极拳事业的忠诚和武 德的修养以及拳技的精湛。教师的形象对学生起着潜移默化的作用。身为教练员尊师重教不 可忘也。其二,虚心使人进步,骄傲使人落后。学海无涯,学无止境,诚恳好学,不耻下问,不骄 不躁,虚心求教才能学艺有成。

二、 严格武德,谨慎择徒

武林技术倘若落入不轨之徒手中,极有可能会以武为本为非作歹,危害社会,所以在武林 界无论哪一个拳种门派都把择徒作为严格武德的第一个关口,“未曾学艺先识礼,未曾习武先 明德”。不少武林典籍上都写有“传授门徒.宜慎重选择”。有的还更具体地规定了 10种人不 传:“人品不端者不传;不忠不孝者不传;人无恒者不传;不知珍贵者不传;文武不就者不传;借 此求财者不传;俗气入骨者不传;市井人不传;拳脚不行的不传”。为什么这样谨慎呢?唯恐玷 污武德!所以没有合适的传人,“宁可不传,也不轻传”。例如,梅花拳对入门者需经过三道关: 拜师、文理、拳棒,一般要经过三年考察才能决定是否入门。

三、 除恶扬善,重义轻利

武林历来视不讲武德者、视豪门恶棍为不共戴天的仇敌,为除恶扬善各门派均有相应的要 求,诸如“不得恃强凌弱,任意妄为”;“济危扶倾,忍辱度世”;“为人正直,见不平之事,遂挺身而

孔于在《论语•宪问》中说:“仁者必有勇”,讲明了“仁”与“勇”的辩证关系。如果是一个具 有“仁心”的人,他便能疾恶如仇,向一切邪恶的人和事进行无畏的斗争。孟子对孔子的“仁勇” 思想又进一步发展,提出了“安天下之民”的“大勇”与“敌一人”的匪夫“小勇”。提倡“大勇”,反 对“小勇”。因而历代武林都以“大勇”为追求目标,而以“小勇”为戒。

重义轻利是武林所推崇的武德信念。“义”即正义,它比忠、孝、节的范畴和施用对象更广 泛和深刻,几乎包括了处理一切人与人之间关系的思想行为标准。“利”即泛指利益、名利等自 我功利性的表现。武林重义轻利,为“御恶扬善、扶贫助弱”赴汤滔火在所不辞,为国家为民族 舍生捐躯义无反顾。

浏览2,545次