剑术。剑是古代兵器的一种。素有“百兵之君”之称。春秋战国 时,已有质量很好的铜锡合金剑,斗剑、佩剑之风盛行,剑术理论在这一时 期也相应得到发展。据《吴越春秋》记载:民间武术家越女曾向越王勾践谈 论“剑之道”。战国后期,铁剑普遍出现。“汉制,自天子至百官,无不佩 剑”(《晋书》),并有一套严格的佩剑制度。击剑更是朝野风行,不少人以 剑术立名天下。汉高祖刘邦自夸:“我提三尺剑取天下。”隋唐时,剑型十分 精致华丽,贵族、文士多随身佩剑,对后世影响很大,故唐剑有“鼻剑”之 称。宋代以后,击剑之风逐渐为剑舞取代。

剑是一种平直、细长、带尖、两面有刃的短兵械,武术短器械之一,素称 “百刃之君”(图1-6) o它由矛头和匕首演进而成。随着历史的发展,剑剑有单剑、双剑之分。剑术有单练、双练、集体练三种形式。各种剑术 都要求剑法清楚,静如处女,动似飞凤。由于剑是双刃兵器,故不能出现缠 头裹脑、绕肩缠背等动作。不持剑的手,应将食指、中指并拢伸直,其余三 指屈握,拇指按于无名指上,称为剑指,并与剑法、身法密切配合。剑在古代多用于劈刺格斗,所以又称 直兵。一般为直身尖锋双刃。由首(多为 圆形),柄,格,身构成,多数配剑鞘。剑和 刀一样都是最为普遍使用的一种冷兵器, 所以出土量大,种类繁多,包括长剑、短 剑、巨剑、佩剑、曲剑、怀剑、三棱剑等多 种。古代制剑的材料多以青铜、钢铁,也有做工考究的镶嵌剑,鎏金剑及玉 具剑。剑的构造,一般分为剑身、剑柄两部分,剑身由剑刃、剑尖、剑脊组 成。剑柄包括格(护手)、握柄、剑镣(剑墩)。此外,尚有剑鞘、剑穗(剑袍) 等附属构成。剑的长度古今差异很大,现出土文物中,短剑约50厘米,类 似匕首,可近身搏斗,亦可掷投遥击;长剑达140多厘米,可用双手握柄。

各地流传的剑术套路繁多,难于确切统计。常见的有青萍剑、昆吾剑、 武当剑、三才剑、三合剑、八卦剑、太极剑、达摩剑、螳螂剑、通背剑、醉剑、 八仙剑、龙形剑、奇门十三剑、白虹剑、纯阳剑、袍剑、七星剑等。剑术是武 术竞赛的重要内容之一。鉴于其风格特点等原因,广大妇女和青少年尤为 喜欢。剑术运动对身体具有良好的影响,经常从事剑术练习,不仅可以陶 冶性情、增强体质,亦可以丰富文体活动,掌握一定的技击方法。

新中国建立后,武术竞赛规则规定,剑是短器械中的一种。长度以直 臂垂直反手持剑的姿势为准,剑尖不低于本人的耳上端。剑术主要是以 剌、点、撩、截、格、洗等剑法,配合步型、步法等而构成套路。其运动特点 是轻快洒脱,身法矫捷,刚柔相兼,富有韵律。

(2)刀术。刀是武术中最常用的器械,是古代兵器的一种。有人列为 十八般兵器之首。据出土石器推测,在旧石器晚期已有石刀出现,以后人 类又制造了骨刀、角刀、陶刀。殷商时代已有专门作为兵器的铜刀,短的不 及6寸,可佩系身上,长的可绑扎在木柄上,作为大型战刀。随着铁器的使 用,刀的作用越加显著。到了汉代,刀已经成为战场拼杀的重要兵器,士兵

临阵,“其长兵则弓矢,短兵则刀铤”。用刀可攻可守,灵活锐利,在战斗中 能发挥巨大作用。即使在平时,刀也是帝王将卒经常随身佩带的防身武器 之一。随着火器的出现,刀在战争中的威力也逐渐减弱。因此宋以后用于 实战的刀开始日趋减少。明清时期腰刀已不作为有效的进攻武器,除骑兵 部分使用外。

刀是一种平直、细长、带尖、一面有刃 的武术器械(图1-7 )o由古兵器演变 而来。

刀的种类很多。据宋代《武经总要》 和明代《三才图绘》等记载,仅长柄刀就有 屈刀、掩月刀、眉尖刀、凤嘴刀、笔刀、二郎 刀等多种,其形状皆与近代武术练习中的 大刀、砍刀、马刀、九环刀等相似。尽管武术刀种类很多,但在结构上大体 都包括:刃、背、尖、盘、柄五部分。刀刃是刀的锋利部分,多呈短凸的弧 形,有劈、砍、斩、抹等多种击法。刀背是刃的对边,较宽厚,多呈弧形或波 浪形,可做挑、挡、挂等各种防护、反攻的动作。刀尖是刀的前尖,大多用于 扎、刺、撩等刀法。刀盘即握手前面圆盘,起护手作用,也叫护手盘。刀柄 是手握部分,长短不一。武术中的刀术练习可分为单刀、双刀、长柄大刀三 类。单刀、双刀柄的后面常系彩绸,称为刀彩,舞动时,可以生风添色。两 手使用的长柄刀属于长器械,练习时,双手持握。除上述常见者外,还有一 些多尖、多刃特殊形状的刀,如戟刀、三尖两刃刀、麟角双刀等。

在竞技武术比赛规则中,刀是短器械的一种。刀术是以缠头裹脑和 劈、砍、斩、撩、扎、挂、戳、刺等基本刀法为主,并配合各种步型、步法、跳跃 等动作构成的套路。其运动特点是勇猛快速,激烈奔腾,紧密缠身,雄健彪 悍。经常习练,能促进身体各部肌肉的均衡发展,提高各种身体素质和内 脏器官机能。

枪术。枪是古代兵器的一种。是一种在长柄上装有锐利尖头的 兵器。枪的别名叫“肩二",《清异录》:“蜀王建军中隐语,枪曰'肩二枪 亦称为'一丈威',《事物异志》:“隋炀帝易枪名为一丈威。”枪的历史可以 追溯到原始社会。枪是由矛演变而来的,秦汉时矛型已近长枪。晋代有铁 枪出观。隋代枪已有一套较为完整的练习方法。五代时期,枪术更有发 展。后梁王彦章“为人骁勇有力……持一铁枪,骑而驰突,奋疾如飞,而他 人莫能御也,军中号王铁枪”。宋代的兵制一般沿袭隋唐,枪的练用已很广 泛。据《宋史-李全传》记载:农民起义军领袖李全“以弓马矫捷,能运铁 枪,时号李铁枪,天下无敌手”。明代更十分重视枪术,抗倭名将唐顺之枪 术极精,并有“六合枪谱”传世。戚继光对枪术也极为推崇,曾向唐氏请教, 并称赞杨氏梨花枪“神化无穷”。他制造的“鸳鸯阵”,全阵12人中就有4 人是执枪兵,叫做杀手。明代武术家吴殳撰写的《手臂录》是集枪法大成之 作,书中推崇峨嵋枪法。书中分析杨家、沙家、马家、少林、程家枪法的异 同,精微独到。近世武术以刀、枪、剑、棍为四大器械,称枪为“百兵之王气

枪的种类很多,宋《武经总要》中绘有宋代长杆铁枪多种,枪头各不相 同,有的头带钩刺,有的头似笔锋,有的头似机梭,有的头似灯笼。明《武备 志》中也绘有明代的长柄铁枪图,其中有四角枪、箭形枪、曲刃枪、钩镰枪、 标枪、大枪、长枪、双头枪等,清代有蛇枪、火焰枪、钩镰枪、虎牙枪、雁翎 枪、十字镰枪等。枪以宋、明两代最为盛行,创造了样式繁多,用途各异的 枪,广泛运用于步兵和骑兵。

枪由枪尖、枪缨、枪杆组成。枪尖一般有三种:一种长六寸,重三两五 钱左右;一种长七寸,重四两;还有一种长三寸三分,重一两二三钱。前两 种枪尖锐利,宜于破坚;后一种枪尖小巧,使用轻便灵活。枪缨多为犀牛 尾,扎于枪尖的库口处。其作用是抖洒开来,以迷乱对方,兼用其挡血。枪 杆多用白蜡杆,也有用铁质的。枪杆不论何物制作,枪尖与枪杆的重量比 例必须合理:杆长则尖轻,杆短则尖重。

枪法以拦、拿、扎为主要方法。扎枪,要平正、迅速,直出直入,力达枪 尖,做到“枪扎一线”。“出枪似潜龙出水,入(缩、收)枪如猛虎入洞”,此乃 枪术中攻守之法。扎枪又有上平、中平、下平之分,以中平为要法。故有 “中平枪,枪中王,当中一点最难挡”之说法。但没有经过单扎、对扎的实战 训练,技术再好也只能具有健身与表演的效果,临阵实用价值不大。拦、拿 枪法,是挡拨防御之法,动作之圈不宜大,以防对方兵器乘虚而入。此外 崩、点、穿、劈、圈、挑、拨等均为枪术常法。要求灵活多变,活动范围大,步 法要轻灵、快速、稳健,故有“开步如风,偷步如钉”之说。腰腿、臂腕之力 与枪要合为一体,并要劲透枪尖。

在竞技武术比赛规则中,枪是长器械的一种。多用白蜡杆作枪杆。枪

术运动特点是力贯枪尖,走势开展,上下翻飞,变幻莫测。

(4) 棍术。棍是武术长器械的一种。近百年来,各武术派别创造的不 同类型、不同风格的棍术套路很多,数目难以确切统计。王圻《续文献通 考》卷166《总论军器》称明代“使棍之家,三十有一”,各家棍法都有自己的 体系和独特风格。各派虽有异同,但练用起来都离不开劈、崩、缠、绕、点、 拨、拦、封、撩、扫等棍法。“练棍要手臂圆熟,身棍合一,力透棍尖,风声呼 呼”;舞棍要勇猛、快速、有力,双手执棍开合、旋转要圆熟自如。拳谚说: “枪扎一条线,棍打一大片。”棍谱说“棍起空灵多变化”,更有精微巧妙法。 棍在不同地区有不同叫法,如“棒”、“杆”、“条子”等。

棍是一种古代兵器,武术长器械之 一,又称“殳”、“棒”、“杵”、“轮”等(图1- 8)o棍是人类最早使用的防卫器具,列为 五兵之一。《诗•卫风-伯令》载:“伯也 投殳为王前驱。”

在竞技武术比赛规则中,棍的长度要 高于本人的身高。棍术是以劈、扫、戳、 挑、撩等棍法为主,并配合步型、步法、身法等构成的套路。其运动特点是 勇猛泼辣,横打一遍,密集如雨,气势磅礴。

(5) 大刀:长器械的一种。以劈、砍等刀法为主,结合舞花以及掌花、 背花等动作构成的套路。“大刀看顶手”,握在刀盘下面的右手不论是劈、 砍、斩、抹,还是挑、撩、截、错,在刀法变化的任何情况下,都必须使右手顶 住刀盘,虎口对准刀背。大刀的特点是“劈刀递攥”,既要有刀法的使用,也 须有刀柄尾部攥法的使用。练习时大劈大砍,雄伟泼辣,气势轩昂。

大刀是一种古代兵器。作为最典型的传统冷兵器之一,为中国所独 有,外国人称之为,意为“中国宽剑”。这是因为通 常意义上所说的大刀,其型制脱胎于宋代的“手刀",特点是刀身前部宽厚, 势大力沉,利于劈砍。由短柄刀加长柄杆演进而成的一类长柄刀。大刀刀 身形制不一,种类也颇多。在近现代武术运动中,大都以偃月刀为大刀的 基本形制。

(6) 双刀:双器械的一种。刀的形状与单刀基本相同,只是刀盘仅有 一半,在双刀对合的一侧无刀盘,这样双刀方能合拢。另一侧为半个护手 盘,双刀合并,似一刀。刀鞘口上有一个小铜或铁片相隔,使双刀从隔片两 侧插入一鞘内。双刀的刀把彩绸应是对称的。双刀舞练时,比单刀要难得 多,行家皆知,单刀左臂难防,双刀两耳难防。待熟练之后,必能得心应手。 以劈、斩、撩、绞等刀法结合双手左右缠头、左右腕花、交互抡劈等变化构成 的套路练习。“双刀看步走”,在两手持刀舞动时,步法必须与刀法上下相 随,对上下肢的协调性要求较高。双刀的运动特点是刀法密集,贴身严谨, 左右兼顾,连走连打。

(7) 双剑:双器械的一种。两剑合拢似一剑,双剑的剑格(护手盘)各 为一半,对合的一面为平面,使两剑合为一体。剑身与单剑不同之处为单 剑两面有脊,而双剑仅一面有脊,对合面为平面,两剑柄首分别各配一根单 剑穗。双剑同归一鞘。主要以穿、挂、云、刺等剑法为主,结合身法、步法、 双手交替运使的套路。其运动特点是身随剑动,步随身移,剑法、身法、步 法三者合一,潇洒奔放,矫捷优美。

(8) 双钩:双器械的一种。由戈演变而成,春秋时期,钩与戈、戟并用 之。主要以勾、搂、锁、挂等方法所组成的套路。其运动特点是钩走良势, 身随钩走,钩随身活,身灵步轻,造型洒脱多变。

(9) 九节鞭:软器械的一种。在现代武术比赛中属其他器械组的第三 类:软器械类。在古代用作暗器,可缠在腰间或折叠藏身,携带使用方便。 九节鞭由鞭把、鞭头和中间8个钢节组成,每节用3个圆环连接起来,中间 的环一边配有一个环称为响环,五个环形成了梅花形。鞭头后边拴有一块 红色的彩绸,鞭把后边拴有一块绿色的彩绸,为的是舞动起来增加观看性。 除九节鞭外,还有七节、十三节鞭之分。九节鞭是一种异常凶猛的软兵器, 它又依鞭节的多少而称“七节龙”、“九节鞭”、“十一节霹雳”、“十三节连 环”,但一般习惯上都统称为“九节鞭”。鞭的长度一般以人体直立,“把” 顶触下领,“镖头”触地为宜。主要以抡、扫、缠、挂等软鞭鞭法所组成的套 路。主要动作有手花、腕花、缠臂、绕脖、背鞭等。其运动特点是鞭走顺劲, 抡舞如轮,横飞竖打,势势相连,时硬时软,软时似绳索缠绕,硬时似铁棒 抡转。

(10) 三节棍:软器械的一种。它由三条等长的短棍中间以铁环连接 而成,又称“三节鞭”。三节棍全长等于习者直立直臂上举至手指尖的高 度,而民间武师的三节棍有“伸开一丈”之说。因而放开使用如同长器械一般,可作远距离击打。折叠则是一短棍,约同臂长,携带十分方便,常作自 卫防身的随身之物。主要以抡、扫、劈、舞花等棍法构成的套路。其运动特 点是能长能短,软硬变幻,勇猛泼辣,势如破竹。

(11) 绳镖、流星锤:均属软器械。是以绳索缠绕身体各部而变化出各 种击法和技巧构成的套路。主要动作有踢球、拐线、缠脖、十字披红、胸前 挂印等。练习流星锤和绳镖都须用巧劲,一根长索在身前、身后、腿部、肘 部、颈部缠绕收放,出击自如,变幻莫测,是技巧性较强的项目。

(12) 暗器和防护性兵器:暗器包括弓箭、飞镖、飞刀、盾牌等。

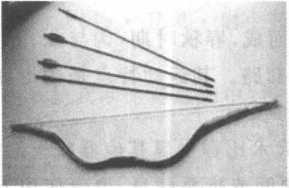

弓箭

弓箭是古代以弓发射的具有锋刃的一种远射兵器(图1-9) o弓由弹性 的弓臂和有韧性的弓弦构成;箭包括箭头、箭杆和箭羽。箭头为铜或铁制,

杆为竹或木质,羽为雕或鹰的羽毛。

盾

古代防护性兵器,又称干、橹、牌、旁牌(图1 -10)。形状多样,有长方 形、椭圆形、圆形及不规则形。制盾材料有皮革、木材、藤条、金属等。用以 掩蔽身体,抵御兵刃矢石的杀伤。

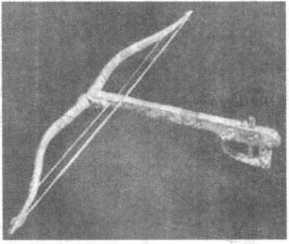

弩

古兵器之一,机械发射的弓(图 1 -11)。据说,战国时期楚琴氏发明弩机, “横弓着臂,施机设枢,加之以力”,可以及 远。宋代很注重发展弩,《宋史-兵志》有 多处记载弩的制造和改进,时有踏张弩和 床弩两种。

飞镖

暗器之一,亦称脱手镖(图1~12) 0是 古代战场上常用的一种暗器。镖以铜制, 头为三棱形,尾为平顶,长12厘米,重300 〜350克。镖尾系有长约7厘米的红、绿 绸者,名带衣镖。

二、对练

对练是两人或两人以上,按照预定的程序进行的攻防格斗套路。其中 包括徒手对练、器械对练、徒手与器械对练等三种练法。

徒手对练:是运用踢、打、摔、拿等方法,按照进攻、防守、还击的运动规 律编成的拳术对练套路。有对打拳、对擒拿、南拳对练、形意拳对练等。

器械对练:是以器械的劈、砍、击、刺等技击方法组成的对练套路。主要 有长器械对练、短器械对练、长与短对练、单与双对练、单与软对练、双与软 对练等多种形式。常见的有单刀进枪、三节棍进棍、双匕首进枪、对刺剑等。

徒手与器械对练:是一方徒手,另一方持器械进行的攻防对练套路,如 空手夺刀、空手夺棍、空手进双枪等。

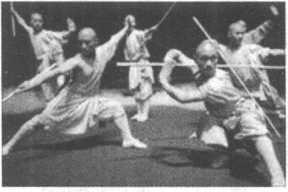

三、集体演练

集体演练是集体进行徒手、器械或徒手与器械的演练。在竞赛中通常 要求6人以上,可变换队形、图案,也可用音乐伴奏,要求队形整齐、动作协 调一致。

搏斗运动,是两人在一定条件下,按照一定的规则进行斗智较力的对 抗练习形式。目前武术竞赛中正在逐步开展的有散手、推手、短兵三项。

集北京、山东、广东等省体委及北京体院、武汉体院有关人员,在北京召开 了全国散手竞赛规则研讨会,确定了《全国武术散手竞赛规则(初稿)》,并 按体重分设9个级别。

集北京、山东、广东等省体委及北京体院、武汉体院有关人员,在北京召开 了全国散手竞赛规则研讨会,确定了《全国武术散手竞赛规则(初稿)》,并 按体重分设9个级别。浏览4,071次