炉火纯青的武术演练还有一件法宝,那就是运用眼神。俗话说:“眼为心之苗”,“神聚于 眼通过眼睛的变化可以反映出人在运动中的心志活动。“眼随手动”是武术演练的一个基 本要求。长拳技法要求达到“拳如流星,眼似电”,就是说长拳的拳法敏捷快速,视线要随着拳 的“流星”般的出击相应地像“闪电”一样明亮锐利,要从锐利的目光中显示机敏的神态。南拳 的“五合”,首先是“手与眼合”,要求目随手动,手到眼到。形意拳的“心要正,眼要精,手足齐到 定要赢”,八卦掌的“心是帅,眼为锋”,眼敏,手敏,摆扣走转之中眼睛始终注视着手掌的变化等 等,都是在强调手动眼随,手眼配合协调一致。拳谚云:“眼不随手走,精神不抖擞”,“眼随手 动'',是以形传神的第一步。

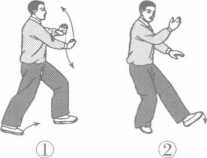

武术中以手领眼的基本训练,如右手抖腕亮掌的练习,眼睛始终随着右手的下摆弧形绕环 上举,屈肘抖腕而转动,两眼在抖腕亮掌的一瞬间猛然向左转头变脸注视左前方。除了这种采 用单手“领眼”的方法练习眼神之外,还可以通过势势相承的双手交替动作以“随视”的方法锻 炼眼神。比如太极拳的“云手”,当左手云至上方时,视线随左手不停地向左侧缓缓移动,当右 手云至上方时,视线渐渐离开左手,随视右手,跟着两手的交替划弧翻转,视线周而复始地又从 右手移到左手,由此形成节节贯串的手眼配合练习。“眼随势变”是以形传神的第二步。

武术是一项人的整体运动,所以眼睛除了随手而动外,还应该随着动作和势式的变化而变 化,所谓“左顾右盼”、“上瞻下视”、“前观后眸”、“远眺近睽”、“正睹旁睐”等眼法就是这样产 生的。

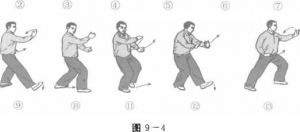

武术中有许多“意欲向右,必先往左”的动作。“靠身掌”应是“右肩背向前挤靠,右肘臂棚 出,右掌甩摆”,主动在右手臂,宾动在左手臂的动作。但是做这个动作时得先将右臂外旋并屈 时,掌心朝上收于左臂下,目视右掌;然后右臂随上身右转成右弓步,直臂弧形向右前平靠摆 出;左臂内旋直臂向左后摆动,左掌心朝下;眼睛则随右掌由左向右转动,注视右掌。“偷步撑 拳”也是左掌先向左弧形摆出,右拳附于左肘处,眼看左掌;然后左脚从身后向右偷步,右拳从 左向右弧形平摆撑臂,拳心朝下,左掌摆至右肩处,视线由左掌移至右拳。这些都是“欲右先 左”的动作,于是眼神的变化体现出“左顾右盼”的眼法特点。而受“意欲向上,必先寓下”这一 规律支配的动作.如“平搂扣腿夹抱——冲步抢手前操”,右掌在抢手前擦之前平搂收抱于右腰 侧,显然右掌从肩的高度平摆捋揽而下收到腰部.是做了 “先下”的动作,同时右脚向左膝后部 勾扣,目视右脚尖;然后右拳从腰部变掌平伸操出,眼看右掌,这个由下转向上看的动作,眼神 是“欲上先下”.反映出“下视上瞻”的眼法特点。又如“前去之中,必有后撑”的动作:“弓步冲 拳——回身冲拳”,在完成回身前冲动作时,左拳不动,左臂在身后是撑直的。而眼睛在左弓步 冲拳时,则先看右拳后看左拳,这叫“前观”.回身冲拳时眼看右拳,这叫“后眸”。再如猴拳、猴 棍中手搭凉棚前后观望的动作,也是一种“前观后眸”的眼法,不过,转头变脸的速度要比前者 快些。综括起来看,眼法与颈部的灵活性有关,涉及武术动作的意向。如果拳向左侧冲出,颈 部却不运动,头不向左转,那就会形成“斜眼”眄拳的怪相,“斜眼”是不可能表达出正确的动作 意向的。因此,传神达意的目光与头颈的转动是配合协调的。以形传神的眼法中还有许多讲 究。比如:向前进攻的动作,眼睛一定要注视着前方,如果看着旁边,这个动作就失掉了进攻的 意向。在前进动作过程中出现突然向后转身的动作,这意味着回击身后之敌,此时一定要先回 头,目光向后一扫,然后再迅速转身接做下一个动作,如果不先用目光向后一扫就出手,这个回 击的动作也就不会传神。

“目随势注”是以形传神的第三步。武术运动有活动性动作,也有静止性动作。活动性动 作时要“眼随手动”、“眼随势变”,静止性动作则必须使眼神向前凝视,目光中显现出“伺机待 动”的意向。“意发于心,神传于眼气 只有这样的目光才具有心志活动的内涵,不是一味“静以 全神”,而是“静中含动”,心志活动在含蓄静穆之中始终保持着战斗意识。“用志不分乃凝于 神”。用志不分的表现形态是“注目”,如果一个静止定势动作的眼神是飘忽不定的,这种目光 就称不上贯注了精神,而目光无精打采,也说明没有达到凝聚精神的目的。注目凝神,一是要 “注”,二是要“凝”,两者都要专心致志。初级长拳第三路第四段由右仆步两臂向后抡摆做成 “提膝挑掌”动作完成时,气上提而托于胸,胸挺背直腹收,顶悬须收容正,目光注视前方,这样, 无论从“气以实志”上讲,还是从外形姿势上讲,都具备了注目凝神、形以气充的要求,可谓“心 到意到,意到气到”。还有太极拳的“虚灵顶劲”,要求头顶的百会穴处向上轻轻顶起,有自然虚 灵之意。要做到这一点,首先要有头正、顶平、项直、须收的意识,只有做到外形端正,精神才提 得起来,才能达到聚精会神的目的。同时由于头部规整,目光才能平视,才会产生“神清目朗” 的眼神。故拳论云:“打拳全是顶劲,顶劲领好,全身精神为之一振。”

(二)神为精魄

也就是说形以神为精魄,神基于形而高于形,神若不和,形便显不出该有的态度和气度。 从养生角度讲:“神不离身乃常健”;从武术运动的角度论:“神不离形风采存。”武术运动风姿万 千,神和才能出奇绝放光彩。武谚云,“人由气生,气由神往,练气全神,可得真道”,说明了神气 相守,息息相依的关系,意思是神气不二。

武术运动要求气脉不断,连绵相属。“气通乃生”、“气畅拳顺,神气自和”。实质上“神和” 就是指“神气之和“和”又可作“冲气之和''讲。“万物负阴而抱阳,冲气以为和”。武术的“用 气贵乎急,运气贵乎缓”,缓与急就是阴阳的辩证关系。“鼻息无声神气守”也讲到气息的调柔 入细,引短入长,正如拳谱所曰:“呼长吸短是阴盛,呼短吸长为阳足,缓急可以神其术,阴阳尽 在一呼吸。”鼻息吐纳符合武术的运动规律,神气也就和谐自守了。司马迁说:“精神不用则废, 用之则振。”武术之“神”在于常用,常用就能出奇、多彩、有味,这些都是精神振奋的标志。

“形断意连”,“势断气连”,“劲断意不断,意断神犹连”,这是武术形质与神气最奇妙的续 接。没有哪一项体育运动有如此统一完美、风格独绝的特色。譬如长拳中的“打虎势”是一个 静止动作,从“形”上来说它和后面的动作已经中断了,但是,拳谱中说:“不静不见动之奇”,如 果此时将眼神凝视远方,心志活动表达出伺机待动的意向,那么“打虎势”这个动作就和后面的 动作从“意”上连接起来了。再如“弧行步转身腾空摆莲”这个动作,如果头不回顾,眼不后眸, 动作虽然没有间歇停顿的现象,但从形神的要求上看这已失去连贯。拳谚中说:“出奇在转 关。”因为“转身摆莲”是个类似“回马枪”的动作,弧行步时眼向后看是表示诱敌深入,而后再转 身向对方施展腾空摆莲腿。“弧行步”和“转身摆莲”的连接,正是由这个“意”连起来的。没有 了这个“意”,摆莲腿就成了孤立的动作,气势就中断了。所以说这两例中的“眼神凝视”和“回 头后眸”是“形断意连”的传神之作。它们起了承前启后的作用,又“不令割断神气血脉”。因 此,“奇”就奇在形断了可以通过眼神把前后动作的意向连接起来。“势断气连”也是传神之奇。 武术讲究“顺而不逆为势”,但演练时形势多样,有的以侧险为势,有的以顿挫为势,有的以灵变 为势,不一而足。但是,无诊何种运动态势,都要势势相承,贯串一气。有的动作逆阻而失势, 气脉却仍然要连绵相续。如“震脚砸拳接做单拍脚”,震脚砸拳时其势中顿,意绪导气下沉,随 之意领气提上步单拍脚,气势始终是相连的,而击拍干脆响亮,就更显得气足神威。又如“震脚 缠腕接做飞脚高举腿”,震脚缠腕属擒纵拿打之类,一震一缠已构成顿挫,此时气息是聚之为 用,随之劲气向飞脚发放,并高高地控住腿,其气势随眼神凝聚在那条腿上,势虽断而气不断, 有劲气撼人之效果。此“奇”在于眼神与劲气使断阻之势变得耳目一新,振奋人心。“劲断意不 断,意断神犹连”更是奇中之奇。竞赛刀术第一段的“弓步崩刀”动作完成之后,左手屈肘按于 右手腕上,崩刀之劲已告结束,此时“目光先视右侧,然后转视左前方”,眼神由右侧移至左前 方,表明劲虽断而意未断,接下来的动作将从左前方开始。第四段的“旋转缠脖刀”没有特定的 意向,旋转中无须眼神配合,但其急转的速度,将神韵带给了“接刀震脚弓步推掌”,给人以动迅 静定的节奏感,耐人寻味,可说是“意断神犹连”。

武术运动丰姿多彩,多彩是指丰富的武术动作势式具有传神的风采。眼神、形质可以根据 演练需要运用一定方法塑造,而气质则是演练者自身个性、素养和风格的综合体现。武术套路 众多,个性柔弱者显然不适应激烈奔腾勇猛如虎的刀术;而性情活跃、浮躁者也难以出色地表 现柔和缓慢、轻灵沉着的太极拳;正如形气未充,肌肤柔嫩,筋骨未坚,神气怯弱的小儿不可能 对兼有跌扑滚翻和醉形醉态的醉拳、醉剑具有惟妙惟肖表演的火候一样。要在武术运动中表 现突出的个人风格,除了个性要与演练形式、内容相适应外,个人的文化素养、学识以及悟性则 是非常关键的。武术是一门学问,它既是人体运动之学,需要依靠发达、强健的四肢筋骨进行 运动,也需要适应这项运动的人体内部脏器机能的支持,更需要人脑对武术运动的深刻理解和 形象思维。没有思维和理解就没有意向、意识、意念等武术专门的心志活动,也就谈不上“意 发”和“神传”。只竞尚形质,无视神采,武术的民族风格就有荡失无存的可能。因此,在选择相 适应的形式和内容进行练习的同时,加强自身的文化修养和思维能力,是继续提高武术运动技 术水平的深造之路。

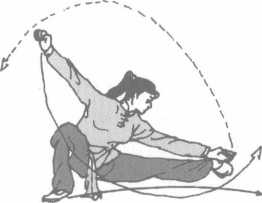

中国人历来以“神”衡量一件作品,一门手艺,一种技巧,一台戏曲等的品味,同样,对武术 运动的品评也是有这把尺度的。没精打采,神气不足的演练不能体现出民族的风格。武术中 有许多象形取意或是以形喻势的动作,如“提膝亮掌”是一个“金鸡独立”势,提膝和抖腕做得敏 捷快速,支撑腿站立稳定,眼神在抖腕一刹那随变脸注视体侧方。像鸡在奔走中突然听到什 么,立刻停步蜷曲起-只脚那样,显示出机警安稳的神态。又如“旋子”打得又高又飘,给人一 种“轻如叶”的感觉,像随风飘起的叶子那样轻松。再如“提膝点剑”,旧称“太公钓鱼”,其韵味 出在剑法和专注的眼神上,酷似姜太公垂钓愿者上钩。太极拳虚实变换的步法,脚的提落移 迈,就如猫伺机捕鼠时出步轻起轻落,给人“迈步如猫行”的神韵。

武术的动作势式可以给人留下深刻的影响和美好的回味,甚至整个演练使人终生难忘。 唐代,吴道子在天宫寺作画,邀裴曼为之舞剑,品味其妙,顿时精神大作,“奋笔立成,若有神 助”。当时的狂草“颠张”对剑术舞练也有一番共鸣:“观公孙舞剑器,而得其神”,“自此草书长 进”。诗人杜甫看李十二娘舞剑器引发了他对童年观剑的美好回忆:“昔有佳人公孙氏,一舞剑 器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂。耀如羿射九日落,娇如群帝膝龙翔。来如雷霆 收震怒,罢如江海凝青光。……”无论“裴剑舞一曲,张书一壁,吴画一壁”,都以得神韵为满足, 这是中国艺术大师们共同遵循的规律——追求“得心应手,意到便成”的境界。武术也不例外, 它给人以“神韵”的回味,又以得“神韵”的追求要求自己。“意发神传”是武术追求的崇高目标。

第二节拳法阴阳说

阴阳说起源邈远,它是在中国古人对两种对立属性或事物两两相对的认识基础上逐渐产 生的。《易传》始分阴阳,迭用柔刚,即“立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚”。《系辞》中还 将“阴阳”对立观念提炼上升为“一阴一阳之谓道”。“道”是中国古人追求的最高智慧和真理。 将“阴阳”纳入“道”的范畴,说明对立统一的传统哲学思想已经成为解释一切“阴阳”现象的理 论依据。

庄子称:“《易》以道阴阳”(《庄子•天下》)。这位伟大哲人在吸取《周易》阴阳辩证法的同 时,总结了当时徒手相搏中的另一种取胜之道,提出了与“执技论力”(《礼记》)、“以力相高” (《谷梁传》)截然不同的观点:“以巧斗力者,始乎阳,常卒乎阴,泰至则多奇巧”(《庄子.人间 世》),这条理论运用了阴阳学说,首开以中国哲学解示拳理之先河。同时它继承了老子的“柔 弱胜刚强”(《老子》三十六章)的策略思想,提出了“以巧斗力”的理论创见。我国太极拳“四两 拨千斤”的理论渊源可追溯到此。出自东汉赵晔笔下的“手战之道":“道有门户,亦有阴阳,开 门闭户,阴衰阳兴”(《吴越春秋》),也继承了《周易》的“一阴一阳之谓道”的辩证思想,揭示了手 搏、剑道等手战之技必循的运动规律。其中“内实精神,外示安仪,见之似好妇,夺之似惧虎”。 丰富了,《庄子》“后之以发,先之以至”的技击观。内与外、后与先等矛盾范畴的确立,使阴阳学 说在武术理论中进一步得到阐扬。

一、一阴一阳之谓拳

(一)阴阳立说

《周易》概括了阴、阳既矛盾对立又和谐统一的规律,精练地称之为“一阴一阳之谓道”。所 谓道,就是阴阳变化的规律。《周易》对这个规律的研究达到了很高的水平,其中的辩证思想十 分丰富。中国武术基于对这个普遍规律的认识,仅改动一个字,将“道”字改为“拳”字,称“一阴 一阳之谓拳”(《太极拳图书讲义》),认为阴阳之道是武术运动的规律。这种认识不仅限于一个 拳种。形意拳论说:“在拳中,形意、八卦、太极三派之一体也。虽分三体之名,统体之一阴阳 也。”形意拳在论捶兼论气时讲:“气不能无呼吸。吸则阴,呼则阳。”“上升为阳,下降为阴。盖 阳气上升而为阳。阳气下降而为阴。阴气下行而为阴。阴气上行而为阳。此阴阳之分也。" 《两仪歌》中也讲到阴阳与拳法的关系:“鹰熊竞志,取法为拳。阴阳暗合,形意之源。”八卦掌是 以太极之理立论的拳术。“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”(《•系辞》)。太极为 元气,元气一分为二即是阴仪和阳仪。阴仪用“一一”表示,称做阴爻;阳仪用“一”表示,称做阳 爻;由此构成八卦和六十四卦的全部“卦符”。而所有的卦,都由阴爻和阳爻两种符号组成。所 有的卦象无一不是阴与阳的对立统一体,如乾为阳,坤为阴。卦位的排列也无一不是以阴阳为 基础,如乾为阳.位南,坤为阴位北。卦序本身亦有阴阳之分,如乾一为阳,坤八为阴。从《周易》 的卦符、卦象、卦位、卦序可以看到阴阳学说的全部基本要素。八卦掌不仅“理根太极”,“立体 于卦形”,它的沿圆变转的运动形式,实质就是阴阳转换,“左旋之则为阳仪,右转之则为阴仪 也”(《八卦拳学》)。这是八卦掌区别于其他拳术的基本运动特征,也是它的技术.基础。八卦掌 以八卦之数比附八种基本掌法,以八八六十四卦之数比附八组每组八掌的六十曲掌,据此规范 随走随变的各种掌法的层次性。“拳以太极名,古人必有深明乎太极之理”,此理就是《太极拳 论》开宗明义所说:“太极者,无极而生,阴阳之母也。”将阴与阳统一于太极之中,这个太极统一 体就是太极拳,因此又可叫做“一阴一阳之谓拳”。太极拳“实天机自然之运行,阴阳自然之开 合也,一丝不假强为,强为者皆非太极自然之理,不得名为太极拳”。这就是太极拳以阴阳立说 所要遵循的自然而不强为的运动规律。华拳也讲究“拳法之阴阳”,认为“有了阴与阳的对立统 一,才会有运动、有变化,才会产生功用来”。少林武术理论亦以阴阳立说,《少林寺短打身法统 宗拳谱》论及“立身立足之法”时指出:“人一身伫立之间,须要配合阴阳,方知阴来阳破,阳来阴 破之妙。若不明阴阳,则无变化之妙,而有呆钝之嫌。先贤曰:'敌未交手,便知胜败。'乃明阴 阳之理也。”

(二) 阴阳互根

所谓“互根”是指阴与阳互相依存、互相制约。“万物负阴而抱阳”(《老子》),“独阴不生,独 阳不长”(《吕氏春秋》),“阴在内,阳之守也;阳在夕卜,阴之使也”(《素问•阴阳应象大论》),总 之,阳根于阴,阴根于阳,无阴则阳无以生,无阳则阴无以化。陈鑫的太极拳论中就有基于这一 思想而发的“阴阳互为其根,不可分为两撅”的论述。“不可分为两概”的意思,“是所谓:'阳中 有阴,阴中有阳。'此即太极拳之本然”。因此又有“阴阳合德”之说:“阴阳所存,无迹可寻”;“阴 阳并用,不偏不倚,无过无不及”;“阴阳互用,天道所藏”等阐发。任何事物都有阴、阳两个方 而,《太极拳论》在提出避免犯双重之病时,明确指出:“须知阴阳。”阴阳互根,决不是“双重”。 “双重则滞”,动作就会不流畅,不顺随。无论什么拳种,无论什么动作都有阴有阳,而不能以阴 对阴,以阳对阳,阳阳或阴阴就是犯了 “双重”。比如脚的起和落是阴阳的区分,有起有落才有 高低的变化;脚的左、右迈步才有前进,如果只有左脚迈步,右脚始终不动,动作就停滞了。因 为阴阴总是阴,阳阳总是阳。所以武术理论强调“阳不独立”,“阴不自专”。“阳得阴而后成,阴 因阳而后行”,其中奥妙就在于“阳遇阴则通,遇阳则阻”。太极拳谚“脚踩阴阳手划圆”,正好道 出了太极拳行步必循的阴阳规律。有的拳种讲“足打七分手打三,胜负全在阴阳间”。拳谚指 出:“手到足不到则枉然,足到手不到也枉然”,还批评:“有进无退徒拼命,有退无进似逃命”.认 为“肩打一阴返一阳”,“胯打阴阳左右便”,“手脚齐到方为真”;“进步占势,退步避锋”、“更走阴 阳诀,请君要熟识”。器械的使用也要求:“阴阳要转。”棍术中的阴阳手握法,梢把互用,长短兼 施,长击远打与滑把近击,都有阴手与阳手的变化。长兵短用,短兵长用,更是“阴阳互根”的 典范。

(三) 法于阴阳

武术的四击、八法都贯彻着阴阳真诀,“以从其根”。“踢、打、摔、拿”谓之“四击”。踢,“打 人全凭连环脚”和“高练低用”,“脚踢手不出,打人必负输”等都含有阴阳规律,“连环脚”、“脚手 齐出”诸法无不效尤阴阳之道。打,“上打咽喉下撩阴”、“上惊下取君须记”、“长拳照架子打,短 打遇空子进”、“长手以卫短,短招以救长”,“招式分左右,手法别阴阳”。摔,“右一晃,左一搬, 用腿一绊敌就翻”。拿,有顺拿、反拿,有拿就有解,俗话说:“无法不成擒和拿”,讲究方法,就要 “一抓二拿紧贴身,阴阳之间定输赢”。“手眼身法步,精神气力功”谓之“八法”。手,“手快打手 慢,手长打手短”、“出手如钢鲤,回手如钩竿”、“前手领,后手追,两手互换一气催”,还有“前手 如管,后手如锁”的长兵持握法。眼,百拳之法,以眼为尊。“眼为一身之日月”,“天凭日月人凭 眼”。《系辞传》:“阴阳之义配日月'',天地日月是最大最显著的阴阳,以此喻眼,可见“目为神 首”的地位。还有“察机在目"、“眼快招法快”、“手眼相随,形神合一”之说。身法,陈鑫说:“一 开一合阴阳备”。“合便是收,开即是放。能懂得开合,便知阴阳”(《五字诀》)。“反身顾前后, 侧身顾左右”。“含、挺、收、放,身法别忘”。“进退闪躲凭身法,若无腰腿便无神”。步,“短对 长,脚下忙”、“步不稳则拳乱,步不快则拳慢”、“进步要紧跌,退步要松身”。精神,“精养灵根气 养神”、“积精积神如积金”。神注于练,更重于养,“直颈拔顶贯精神”,“精要盛,神要紧”,“神如 捕鼠之猫,形如搏兔之鹊”。气,“一物二体,气也”。元气之中含“阴、阳二气”即为一解。“拳打 一口气”又可添作一解。气畅拳顺,气阻功滞,因此,“夫气主于一,实分为二,即呼吸也。呼吸 即阴阳也”。太极拳理论主张人身任、督二脉可分可合,“分之以见阴阳之不离,合之以见浑沦 之无间”,明任、督以运气保身,打拳以调养气血,舒畅经络。力,有气才有力。“力是先天本能, 劲是后天练成”。“劲走圆,力走直”。力要顺达,“顺力破之为巧,逆力破之为拙”。“刚力直竖, 势如撞针”、“柔力短缩,活似簧机”。太极拳理论认为:“有力打无力,手慢让手快,是皆先天自 然之能•,非关学力而有也”,“阳不离阴,阴不离阳;阴阳相济,方为懂劲功,“打拳不练功,到 老一场空”,“无气不是功,无功不成拳”。功有内功和外功之分。内功主练气,即“内练一口 气”;外功主练筋骨皮。内功多主静,为阴柔之功;外功多主动,为阳刚之功。但“功宜纯”是要 求内外合一,正如《少林拳术秘诀》所说:“外功之练习,乃肉体筋骨所有事;而内功之修养,实性 命精神所皈依,离而二之,则为江湖末技,合而一之,则为神功。”

举凡上述种种拳论、拳理、拳谚,其中反映的各种击法、技法无不体现出阴阳变化的规律。 阴阳哲理在解释拳理过程中拓展出形式各异的矛盾对立因素,大大丰富了武术理论,而“一阴 一阳之谓拳”则是武术理论经过高度概括的精髓。

二、 二而为功

《华拳谱》载说;“一物二体,气也。”“拳法之阴阳、刚柔、逆顺、向背、奇偶……皆二也,非一 也。”“二而为功”认为“二不立则一不见,一不见则二之用息”,有了阴与阳“二”的对立统一,才 会有运动、有变化,才会产生功用来。“双重则滞”,如果同一事物中的两方,都是阴或都是阳, 以阴对阴,以阳对阳,这都唤作“双重”。犯明阴成阳阳的双重,一切都将滞息。因为“阳不独 立,得阴而后成;阴不自专,因阳而后行。”阴阴总是阴,阳阳总是阳,它只有一气,而没有二气, “阳遇阴则通,遇阳则阻”,所以就不可能产生运动、产生变化、产生功用。为此,华拳强调人神 附于形,由心而发,二而为功。”把“神”看做是“功也,用也”,是附于形体的,受心的支配,有了 “二”的对立统一,才产生功用。

三、 动迅静定

动迅静定是武术演练中对动静节奏规律的简练概括,“动如山气,静如海溢”,手、眼、身、 法、步都要求“快动”,“出手似闪电、回手似火燎”。脚步更重要,拳理中常说:“步到身随”,身法 既要快,步法更要快。总之,闪展腾挪全在脚下功夫,手眼变化有赖步法迅疾快速。脚步不仅 要“快”,而且要“稳”,这个稳也就是对静的要求,“足稳身不摇”。“扣足展膝,稳如泰山”,只有 “稳”了,才能做到“静定”,才能在活动性向静止性动作过渡的一瞬间,由激烈运动转变为纹丝 不动的定势。

“动迅静定”要辩证地去理解。“动迅”不是一味的“快”,而是快慢对比之下显示出来的 “快”,所谓“动”也是“动中有静”之“动”。“静定”虽然要求动作戛然而止、纹丝不动,但却又是 “静中有动”,即所谓“静中寓动机”,表现出战斗的意向。拳法阴阳所揭示的规律:“动则生阳, 静则生阴,一动一静,互为其根。是所谓'阳中有阴,阴中有阳',正道明'动不舍静,静中含动' 之理”。运动之势像江海的波涛那样激荡,滔滔不绝。波涛的此起彼伏就是节奏,“两波之间有 一伏”就是相对的“静”,波涛的汹涌激荡就是力度,节奏和力度组成了韵律。因此,“动迅”的含 义就是“动要有韵”。

四、刚柔相济

《易经•系辞上》曰:“刚柔者,昼夜之象也。”刚柔好比昼夜,“刚柔即阴阳也”。拳法阴阳说 包容着刚与柔,刚为阳,柔为阴,阳刚阴柔。武术理论中常说“柔中寓刚,刚中寓柔”,就是“阳中 有阴,阴中有阳”的思想。因此武林界说,“纯阴无阳是软手,纯阳无阴是硬手”,“惟有五阴并五 阳,阴阳无不偏称妙手”。还常说,“用刚不可无柔,无柔则环绕不速;用柔不可无刚,无刚则摧 拍不捷”。

既然白天与黑夜可以相互转化,那么刚与柔也是可以相互变化的。于是“刚柔相推而生变 化”,成了“君子知微知彰,知柔知刚,万夫之望”。主张人们既应了解柔可胜刚,又应了解刚可 胜柔。明代俞大猷的,《剑经》中谈到刚柔的运用,“刚在他力前”是说趁对手尚未发力使招、相 对柔弱之时先发制人,这就是刚可胜柔;“柔乘他力后”是避实击虚,抓住对手旧力已过、新力未 生之机后发先至,这就是柔可胜刚。戚继光在《拳经•捷要篇》有一句要言:“而其柔也,知当斜 闪”.把柔可胜刚说得更具体,意思是指对手攻来应侧身闪避,用柔化法使其刚劲走空,同时进 行还击。对手进攻时势在必取,用力刚猛,此时不能以刚对刚,而应以“斜闪”柔化之,待其旧力 巳过.新力未生,由刚强转变为柔弱时攻击之,使自己由原来的“柔”转变为“刚”。太极拳理论 总结为“人刚我柔谓之走”,这个“走”就是“走化”对手的刚劲,在走化之中造成“我顺人背”的有 利于我方的形势,即我方走顺劲,对手走背劲,使对手陷于被动,有力无处用,这样“人刚我柔” 的矛盾就会发生变化,由“极柔软,然后能极坚刚”。俗话说“软绳能捆硬柴”,道理就在这里。 “欲刚先柔”、“柔顺济以刚直”是太极拳推手的过人之处。“四两拨千斤”,“四两”可谓力小、柔 弱,“千斤”可谓力大、刚强,但是,偏偏“任他巨力来打我,牵动四两拨千斤”,这是柔化中“引进 落空”、“借力发人”起的作用。太极拳就是这样实现着刚柔的转变,用《周易》的话说:“刚柔相 推,变在其中矣。”

刚柔讲究适中。拳法阴阳说包容着刚与柔,刚为阳,柔为阴,亦可谓阳刚和阴柔。武术理 论中常说的“柔中寓刚,刚中寓柔”就是“阴中有阳,阳中有阴”的思想。因此,拳论中指出:“纯 阴无阳是软手,纯阳无阴是硬手”,“惟有五阴并五阳,阴阳无偏称妙手”。还指出:“用刚不可无 柔,无柔则环绕不速;用柔不可无刚,无刚则摧迫不捷。”太极拳、形意拳、八卦掌等拳术的出拳 和伸掌,手臂肘关节都要求微屈,即使出击时肘关节也不伸直,这叫“劲以曲蓄而有余”,是刚中 有柔的表现。刚直易折,所以这些拳术都讲究“随曲就伸”。放长击远的拳术,其冲拳、击掌也 是先松柔,后紧刚,即“柔过劲,刚落点”,在爆发“寸劲”的过程中由柔转刚。陈式太极拳讲究 “显刚隐柔,杨、吴、武、孙四式太极拳则以柔和运动为主,但在完成某一势式时意识会想象将隐 于内在的全身之力聚之于一点上,如“形于手指”。这一瞬间的遒劲就称作“刚”,没有这一点 “刚”,太极拳的“柔”就是偏柔,也就违背了“无过不及”。“过”即过分,“不及”即不够。“无过不 及”就是既不过分又无不够。这是孔子提出的“允执其中”(《论语•尧曰》)的思想。武术理论 吸取了这一思想,认为对刚、柔等的处理要有一个适当的标准,这个标准就是“中”,超过这个标 准就是“过”,没有达到这个标准,就是“不及”。“不得中行而与之,必也狂狷乎!”狂,急躁冒进, 偏刚;狷,拘谨畏缩,偏柔;两者都“不得中行”。在事物相对稳定发展的情况下,“适中”的原则 有利于事物的平衡发展,而超过或达不到“中”的限度,事物就会走向反面,因此寻找一个适当

浏览1,841次