三、武术与中医伤科

武术与中医伤科同样有着深远的历史渊源。这种关系可以追溯到早期战争兴起之时,据兵 书《六韬•龙韬•王翼》载:“王者帅师……方士三人,主百药,以治金疮。”古代军队交战,士卒最 常见的伤是金属利器、钝器等造成的兵器创伤,当时一般被称做“金创”。“以治金疮”,显然为伤 科治疗。再从汉字的“臀”字从“矢”、从“殳”,“疾”字从“矢”来看,也说明与武器和作战有关。

随着古代战争规模扩大以及与之相关联的习武练拳活动增强,人体的各种损伤,包括伤及 气血、内脏和闭塞经络的内伤,以及象扭伤、跌伤、撞伤、脱臼、骨折、金创等伤及皮肉筋骨的外 伤增多。如何预防和治疗这些损伤,成了兵家、武术家十分关注的问题。战争带来的严重人体 损伤需要不断发展的伤科医学和医疗手段;不断增强的武术活动,需要伤科治疗作保障。因 此,伤科与武术不但有关系,而且关系随着历史的发展越来越密切,以致至今仍是武术理论与 实践研究的重要课题之一。

也正是由于这个缘故,中医伤科发展很快。《神机制敌太白阴经》卷七就载有用生地为主 药消肿活血去瘀的药方;晋代葛洪《肘后方》载有用竹片作夹板固定伤腿的治疗方法;南北朝 时,又发明了用新鲜桑树皮作线缝合伤口的技术;伤科要药三七在明代已用于临床等等。此 外,伤科治疗技法,如推、拿、按、摩、搓、抄、滚、捻、缠、揉等发展也相当成熟。

中医伤科在与武术密切联系中,不断地吸收武术某些功法来丰富自己。直到今天,我们仍可 看到中医伤科治疗技法有明显的武功痕迹。如中医伤科推拿的“一指禅推拿”便脱胎于武术的一 指禅点穴术;中医伤科的“擎拿法”源于拳家;中医伤科的“拍打疗法”便是沿袭武术的排打功等 等。因此,有学者认为,伤科的某些技法“初期并非掌握在医生手里,而是掌握在拳击家、技击者 的手里”(《中华推拿医学志》)。说明武术与伤科既密切又互补,二者有着明显的历史渊源。

与此同时,中医伤科与武术古往今来的联系中,造就了一批又一批二者兼能的人才。许多 武术名师同时也是颇有造诣的伤科专家,不少伤科大师同时也是武林高手。这些史实显而易 见,武术与中医伤科密不可分,这种历史的惯性,还将有力促进二者的共同发展。

第五节武术与军事文化

一、古代武术与古代军事技术同源异流

众所周知,古代武术的源起,最早可以追溯到原始社会人类的生产活动中去,同样各种早 期的军事活动技能也能在原始的狩猎活动中寻觅到自己童年时代幼稚的身影。在那个时代

狩猎的过程不仅使原始人创造了大量锋利的生产工具,而且也培养了他们搏杀的技能。随着 社会生产力的提高,私有制的产生,部落战争频繁出现,使最初人与兽斗的搏杀技能向人与人 斗的格斗技能迅速转化,战争所需要的一切格斗技术,包括兵器落后的情况下,于实战中有重 要作用的徒手搏斗技术在内的一系列攻防技术开始从生产技术中分离出来,通过战争实践而 发展成为独立的技术领域。战斗经验的总结和技艺的传授,既是军事斗争的需要,也蕴涵着武 术的萌芽。这-时期,武术与军事技能之间的界限非常模糊,两者往往合而为一,混融一体,武 术尚处在原始朦胧状态之中,需要借助和依附于军队、军事训练、军事技艺而存在。

春秋战国时期,由于奴隶制的崩溃,“王官之学”趋于失坠,原先由奴隶主贵族在军队和教 育方面垄断武术的局面被打破了,武术开始走向民间,一方面,“士”的文武分途,导致“文者益 文,武者益武”,在社会上出现了专门凭借武术本领立足为生的职业武士群,这为武术在下层社 会的传习提供了师资保证,另一方面,列国混战,攻伐激烈,为了生存与兼并,各诸侯国都非常 重视武备,纷纷推行一系列新的军训制度和选拔将士的国策,如齐国的“技击”制度,魏国的“武 卒”制度,秦国的“锐士”制度,舂秋五霸之一的齐桓公更是把“有勇不荐”定为“罪"'于子之乡, 有拳勇股肱之力,筋骨秀出于众者,有则以告,有则不告,谓之蔽才,其罪五。”这些国策的制定 与推行极大地激发了民间习武的积极性,民间习武之风日盛.如相搏、斗剑等各种较武娱乐、技 击对抗活动大行王宫内外,蔚成风气,《庄子•说剑篇》记载,“昔赵文王喜剑,剑士夹门而客三 千余人。”《列子》记载晋国贵族范子华门下众多武士时常较力比武,“虽伤破于前不用介意,终 日夜以此为戏乐”,每年当春秋两季,各地武艺高强之士常常聚集在一起进行竞艺较量,切磋武 艺。《管了••七法》记叙了当时比武的盛况,“春秋角试,练精锐气为右,……收天下之豪杰,有 天下骏雄,故举之如飞鸟,动之如雷电,发之如风雨,莫当其前,莫害其后,独出独入,莫敢禁 围。”正是由于习武活动在民间的勃然兴起,武术在民间寻找到了更加适合自身生长的土壤,在 武术发展、成熟的数千年的历程中,虽然军事技艺始终与其保持有千丝万缕的联系,也一直发 挥着重要的影响作用,但是民间武术始终是其主流。而且,古代武术体系的最终形成也是以民 间武术流派的成熟为标志。因此,从宏观上可以认为,古代武术其实质就是指广泛流行于民间 的,以个体性为特征的武术,它与流行于军旅当中,由军事阵战中总结出来的,适用于战场的军 事技术,如骑马、射箭、臂力、行军、阵形、盾牌刀、枪矛,以及它们的延伸——马术、举重、竞走、 跳远等等,既相联系又有区别,可谓是同源而异流。

二、武术与战争、兵法的关系

迄今为止的一部人类文.明史,同时也就是一部战争史。文明的发达,始终同血与火相伴 随。长达数千年的中国古代社会,由于民族内部、民族之间矛盾的异常尖锐激烈,战争的频繁, 为世界战争史上所仅见。.像秦将白起、楚霸王项羽那样动辄坑杀降卒数十万,以及陈胜吴广起 义,黄巾军隋末农民起义,宋辽、宋金、宋元战争,红巾军起义,明末农民起义等,都充分显示了 战争的规模之大。

战争是暴力冲突的最高形式。武术是一种暴力手段。自然而然地,人们往往便把战争、军 事、武术三者紧密联系在一起来看待,甚至认为它们之间不言而喻地有着一种渊源关系。

(一)中国武术技术的发达与中国古代军队注重将士武艺有关

“国之大事,在祀与戎”。远古中国的统治者,已把战争看作国家的大事之一,并且极为重 视战士的武艺训练。在周代贵族制度下,作战是贵族的权利,只有贵族才能充任战士,西周时 期的贵族子弟的“六艺”教育。实际上便是一种武土教育,六艺中的“射”、“御”,都是战阵所必 需的武艺。

未经训练的民众不是战士,将这样的没有作战技能的民众驱赶上战场,无疑是交由敌人去 杀戮。所以孔子说“以不教民战,是谓弃之”(《论语》),春秋战国时期的各国,普遍重视士卒武 艺训练,所以齐国战士人称为“技击”,魏国战士人称为“武卒”。魏国政治家李悝更颁布以射箭 优劣判断官司输赢的法令,来增强国人习练射艺的积极性。

先秦兵书《六韬》对士卒的选拔训练,有较多的论述。其中“选车士之法”为:“取年四十以 卜,长七尺五寸以上,走能逐奔马,及驰而乘之,前后左右,上下周旋,能束缚旌旗,力能骰八石 弩,射前后左右皆便习者,名曰武车之士,不可不厚也。”“选骑士之法”为:“取年四十以下,长七 尺五寸以上,壮健捷疾,超绝伦等,能驰骑般射,前后左右,周旋进退',越沟堑,登丘陵,冒险阻, 绝大泽,驰强敌,乱大众者,名曰武骑之士,不可不厚也。”不管是车士还是骑士,选拔标准之一 是武艺。对于武艺优秀者待遇亦优厚。

西汉时,面对北方匈奴族的大举入侵,著名政治家晁错在《言兵事疏》中这样分析道:上下 山阪,出入溪涧,中国之马弗与也,险道倾仄,且骑且射,中国之骑弗与也;风雨疲劳,饥渴不困, 中国之人弗与也;此匈奴之长技也。若夫平原易地,轻车突骑,则匈奴之众易挠乱也;劲弩长 戟,射远及疏,则匈奴之弓弗能格也;坚甲利刃,长短相杂,游弩往来,什伍俱前,则匈奴之兵弗 能当也;材官验发,矢道同的,则匈奴之革笥木荐不能支也;下马地斗,剑戟交接,去就相薄,则 匈奴之足弗能给也,此中国之长技也。晁错分析认为:战争双方各有优势,北方游牧民族人民 吃苦耐劳,骑艺精,战马好,军队机动性强,这些都是中原人无法比拟的。中央王朝的军队,只 能尽量在武器装备、士兵武艺训练、完善正规的车骑大战等方面保持优势。整个漫长的中国古 代社会,中央政权几乎都面临着北方的强大的军事威胁,古代中国中央政权长期不得不实施这 样一种战略主张。中国武术技术发达为博大精深、千枝百蔓,军事目的是一个极为重要的 原因。

一直到明清,中国军队仍然非常重视军队将士的武艺训练。戚继光在《纪效新书•禁令 篇》中用浅显通俗的语言向士卒指明:对士兵来说,习练武艺“是你来当兵防身立功杀贼救命本 身上贴骨的勾当”。讲明了习武与战士的种种切身利害关系。在《纪效新书•或向篇》中,戚继 光又批驳了“主将者,万人之敌也,而一技一艺似不必习”的论调。戚继光指出:主将虽然以“司 旗鼓调度为职”,但是如果他不身先士卒,亲临战阵,那么就会“贼垒之势不可得,众人之气不肯 坚。前行之势,得以欺哄避难,而逆诳莫可辩,斯赏罚不能明。”然而主将要身先士卒,亲临战 阵,而“身无精艺”,自己胆气就不壮,根本就做不到。戚继光本人就非常注重武艺练习。他向 俞大猷学棍,向唐荆川学枪,于诸门武艺,都有精深的研究。中国古代,既是军事将领,又是武 术家的人不在少数。

(二) 武术器械随战争的发展而发展

人类最早使用的工具或武器是木棍和石器,所以《太白阴经》说:木兵始于伏羲,至神农之 世,削石为兵。”《越绝书》说:“黄帝之时,以玉为兵。”《吕氏春秋》说:“未有蚩尤时,民固剥林木 以战矣。”青铜时代的到来,即文明时代的开始,也就是从这时起,人类总是把自己生产力进步 的最新成果用于战争。青铜器一出现,远古的中国人就将其制作为兵器。中国的战争最早是 在北方旷原展开的,车战是最主要的形式。战士主要是车兵,即甲士。每辆战车均配备甲士三 名,按《诗经•鲁颂•闷宫》的说法是:“兵车之法,左人持弓,右人持矛,中人御。”车战双方距离 远,所以大量使用弓箭和长兵。长兵在当时,包括《世本》提到的所谓蚩尤所作的戈、殳、戟、酋 矛、夷矛等五兵。

五兵都是极长的兵器,《周礼•考工记》说:“凡兵无过三其身,过三其身,弗能用也。”这样 长的兵器,都是车战用的。春秋时代,中国的战争由北方扩展至南方,战争形式由车战为主变 为步战为主,车兵渐为步兵取代。南方多稻田、丘陵、丛林、水网,器械过长,使用多有不便。步 战近身肉搏,短兵器更能发挥出威力。于是,春秋时代,剑由吴越兴起,在各国军队中大量使 用。《史记•范睢列传》云:“楚之铁剑利而倡优拙。”《周礼》也提到:“郑之刃,宋之斤,鲁之削, 吴越之剑.迁乎其地而不能为良。”至今,武谚尚有“剑起吴越”的说法。“越女论剑”的故事,则 流传至今。正因为剑兴起后,各国军队大量装备,所以全国各地的春秋战国墓中,都有铜剑 出土。

战国时期,赵武灵王变法图强,胡服骑射,由此始,骑兵开始登上中国的战争舞台,并一跃 而为威力最强大的兵种。由于剑身轻而薄,因而不适宜于砍杀。剑为直身,砍杀时也容易折 断,因而面对坚盔重甲的敌人,剑的威力受到了极大的限制。由于不再适合实战的要求,剑逐 渐被西汉时业已出现的厚重坚利的“环首大刀”所取代。东汉以后,大刀便成了军队大量装备 的主要作战成器.迄至冷兵器时代结束。

阵战是中国古代战争的主要形式,阵战人员各司其职,所使兵器比较杂。《神机制敌太白 阴经》卷四便云,唐代若干士兵所装备的武器比例为:枪一万二五百条,牛皮牌二千五百面, 弩:千五白张,弓一万二千五百张,各种箭七十万支,佩刀-万口,陌刀二千五百口等。宋代大 型兵书《武经总耍》记载:当时流行的各种兵器有百余种。据该书记载:当时刀主要有八种,称 “刀八色”,计有手刀、棹刀、屈刀、掩目刀、戟刀、眉类刀、凤嘴刀、笔刀等;枪主要有九种.称“枪 九色”,计有双钩枪、单沟枪、环子枪、素木枪、项枪、锥枪、梭枪、槌枪、大宁笔枪等。从宋代开 始.有了 “十八般武艺”的说法。南宋华岳的《翠微北征录》卷七便提到:“臣闻军器三十有六”, “武艺-I•有八”。具体列出十八般武艺内容的是明代的小说《水浒传》,该书第二回提到:“即 十八般武艺:矛、锤、弓、弩、铳、鞭、铜、剑、链、挝、斧、钺并戈、戟、牌、棒与枪、叉。”这些兵器绝大 部分当时是随不同时期战阵发展的需要而产生的。

(三) 古代军事将领对武术的特殊贡献

中国古代将领乃至统帅,武艺出众者极多,甚至唐太宗李世民,宋太祖赵匡胤,据传也是身 怀绝技。李世民曾在战场上手刃千人,赵匡胤传下了三十二式长拳,这样的记载不管是否为信 史,但至少道出了他们精通武艺的事实。春秋刀的始祖推到关羽,梅花枪据称传自罗成,月牙 斧是程咬金创传,二十一名枪乃杨家将流传,岳家拳、岳门拳干脆直接以岳飞姓氏名拳。在今 天的武术形态中,尽管有依托之嫌,但仍然能看到古代将领和武术的千丝万缕关系的蛛丝 马迹。

(四) 明代兵家对武术尤其有着特殊的贡献

首先要提到的是明代抗倭名将、棍术名家俞大猷。在其著作《正气堂集》中他这样写道,嘉 靖中,他奉命南征,路过少林寺,在他的请求下,“寺僧负其技之精者,皆出现呈之”,为他做了表 演。然而他看了以后大失所望。他告诉当时的主持小山上人说:“此寺以剑技名天下,乃传久 而讹,真诀皆失矣。”于是他挑选了两名“年少有勇”的僧人,一名宗擎,一名普从,随他南征。 “三载之间,谆谆示之,皆得其真诀”。后来,俞大猷又将其棍法专著《剑经》授与宗擎。宗擎回 寺,“以剑诀禅戒广传寺僧”,“众僧所得最深者近百人,其传可永也”。戚继光《纪效新书》全文 抄录《剑经》.使《剑经》流传至今。对少林武术和中国武术棍法的发展,俞大猷功不可没。

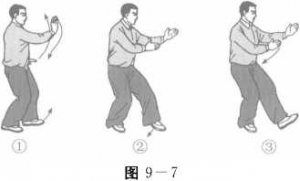

另一位值得一提的是大名鼎鼎的抗倭英雄戚继光。戚继光的代表作是《纪效新书》,这部 书既是兵书,也是武术典籍。在这部书中,戚继光将他对武术的掌握、理解、研究作了系统的阐 述,并以此来指导军队的武艺训练与实践。戚继光创立了“长短兵迭用”的鸳鸯阵。短兵中他 推崇倭刀与倭刀法,长兵中他着重介绍了杨家枪与俞公棍。他指出拳术是“无预于大战之技”, 但“活动手足,惯勤肢体,此为初学入艺之门也”。戚继光从军事实用的角度出发,批判了中看 不中用的“虚花武艺”.将“花枪、花刀、花棍、花叉之法”,斥为“左右周旋,满片花草”。戚继光是 将门之后,武艺得自家传,又刻苦钻研,身出武举。当了大将后,还向唐荆川学枪法,向俞大猷 学棍法,向刘草堂请教拳法。他的著作中的总结,是对明代武术的熔铸,也是他自己心得的 结晶。

(五) 兵法与武术的关系

早在汉代,学者对先秦古籍的分类中,就列出了“兵家”。先秦诸子百家,兵家位列其中。 《汉书•艺文志》著录古兵书53家,790篇。从清末目录学统计看,中国古代有关兵家的著述 多达1304部,现有288部。在兵家著作中,论述军事战略战术的兵法,占有最大的比重。-

中国古代兵法著作不仅数量堪称世界之最,在战略战术思想的研究建树上,相当长一段时 间亦独领风骚。《孙子兵法》也被外国人誉为“兵家圣典”、“世界古代第一兵书”。兵法著作的 宏富和中国人重视军事密切相关。

与武术相比较,兵法是宏观的法则,而武术则更为具体。前者集体的特征明显,而后者则 更带有个体的特征。而共同之处是:二者都是攻击性行为。军事文化、武术文化,都可以被视 为文明的攻击性文化形态。它们的一般性的规律的总结,就形成为“谋略”。由于中国民族是 一个尚智的民族,这种“谋略”的研究在中国古代便特别充分而丰富。由于这些谋略是其一般 性规律的总结,所以它们也适用于其他攻击性文化形态。三十六计之类,既可用于战争、武术, 也可用于政治斗争、商战。严格意义上讲,谋略并不完全产生于军事或战斗。它们概括于诸如 军事、武术、政治、商业等所有人类攻击性文化形态,并以之作为舞台。

武术与兵法的关系,应该是相互的,它们二者都毫无疑问对对方产生过巨大的影响,由于 武术的个体性质,最早它对兵法的渗透或兵法对它的借鉴,可能还要多些。但随着文明的进

程,战争规模扩大,军事受到人们愈来愈多的重视,并将其规律总结为理论,到这时,兵法对武 术的影响,比较武术对兵法的影响,则要大得多了。

三、武术技击与兵法谋略

武术的技击从某种意义上讲,是缩小了的战争。战争的目的是制服敌人,武术技击的目的 也在于制服对手。采取各种办法夺取胜利,是战争和武术的共同性质。因此,用于战争的一切 制胜的战略战术、方法、措施都可引申转用到武术技击术上来。学习武术的人带着这样的指导 思想去阅读兵书,一定能在武术的技击理论和实践上获得很大的收益。来自兵法指导的武术 技击原则可归纳为下述几方面:

(一) 敢打必胜,胆气为先

《吴子》曰:“凡兵战之场,立尸之地,必死则生,幸生则死。”就是说,一进入战场,勇敢是第 一位的。历来兵家选材,无不把胆气放在首位。明代嘉靖年代的游击将军何良臣在《阵纪》一 书中讲到,选练士卒,务求其精,主要选择有胆气的,这是因为“伶俐而无胆者,临敌必自利;有 艺而无胆者,临敌心先乱,俱败之道也”。纵然是一个伶俐敏捷、有艺有技、身材高大魁梧,力气 浑厚的武艺佼佼者,若是无胆,上了战场也要打败仗。杨炳在《习武序》中也是把胆气放在习武 者的第一位。他说,“自古名将之统众兵,临大敌不动如山岳这种临危不惧、临阵不动的胆 气是克敌制胜的首要条件,如果做不到这一点(亦即战略上藐视敌人)就发挥不出自己制敌的 一切战术手段,就做不到“静如处女,迅如雷电”,“上马如无敌天神”。更不能在劣势面前沉着 应付,做到力挽狂澜,反败为胜。对将军来说,必须有“身先士卒”的勇气,但这种勇气的后盾并 非“一剑之力”,而是高超的武艺,常言说,“艺高人胆大”。将军们通过自己沉着镇静和勇猛果 敢,稳定军心、振奋士气。同时将军通过“身先士卒”的行动对“士卒之勇怯”,“行伍之整乱”了 解得一清二楚,便可做到赏罚厚薄之平,玉石良莠清明,进而调动每位官兵的积极性,凝聚军 心,激励大家奋勇杀敌,便会无往而不胜。

(二) 明了攻守,善度形势

孙子曰:“用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之,敌则能战之,少则能逃之,不若则能避 之。故小敌之坚,大敌之擒也”(《孙子•谋攻篇第三》)。在明确双方力量对比的基础上,提出 了围、攻、分、战、逃、避的方法。攻守的前提是明了双方的情况。如果“不知军之不可以进,而 谓之进,不知军之不可以退,而谓之退,是谓縻军”(出处同上),是注定要失败的。即当攻不攻, 当进不进,当守不守,当退不退,没有不失败的道理,所以明了攻守,采用正确攻守之形是作战 取胜非常重要的一个方面。

《孙子兵法》中讲的“军形”,即是论述“两军的攻守之形”(作战形式)与“两军强弱之形”(力 量对比)以及如何根据“两军强弱之形”而采用适宜的“攻守之形”,使自己立于不败之地,并乘 敌之隙以攻击敌人,从而达到保存自己、歼灭敌人的目的。孙子说:“从前善于指挥作战的人, 首先造成不可被战胜的条件,以等待能够战胜敌人的机会。不可被战胜,在于自己的主观努 力;能够战胜敌人,在于敌人有了错误。所以,善于指挥作战的人,能够做到不被敌人战胜,而 不能使敌入一定被我所战胜。所以说:胜利的机会是可以抓住的,但不能单凭主观愿望去强 求。不会被战胜的原因,是做好了防守的准备。能够战胜敌人的原因,是具备了进攻的条件, 采取防守,是由于兵力不足。采取进攻,是由于兵力有余。善于防守的人,深沟高垒好像把兵 力藏在深深的地下一样。善于进攻的人,迅速猛烈好像活跃在高高的天空一般。所以他既能 保存自己,又能够取得全胜”见于孙子•军形篇第四

度形,是从双方的实力上进行衡量。在实力相当时,就要靠势了,即“实力相当,得势者 胜”。势,是-种突发的冲击力量。充分发挥主观能动性,正确地运用奇正和虚实就能造成“势 险节短”压倒对手的态势,从而进发出一种锐不可当的冲击力量来战胜对手。“激流汹涌澎湃, 以至能冲走石头,这是由于水势险急。凶猛的鸟类急速飞行,以至能扑杀小鸟,那是由于冲击 急骤。所以善于作战的人,他所造成的形势是险峻的,其冲击节奏是急骤的,形势险峻得像拉 满的弩,节奏急骤得像触发的弩机”《孙子•兵势篇第五》。利用好的态势,产生好的形势,就能 变弱为强。勇猛或怯懦是由形势的好坏产生的,坚强和虚弱是由力量的对比形成的。技击中, 你的打击动作老是击中对方,你就有好的态势,你就勇敢而坚强;而你若是老处于挨打的态势, 可能你再勇敢也要变为害怕,再有力量也无法使出。

(三)奇正相生,虚实相应

军队的部署、练习和战法都引入了奇正、虚实的范畴。这两对范畴的应用对战争中战略战 术的理论和实践都有相当大的意义。奇正和虚实也被广泛使用为武术术语,对武术技击的理 论和实践也具有相当大的价值。

孙子曰:“可使必受敌而无败者,奇正是也;兵之所加,如以瑕投卵者,虚实是也”(《孙子• 兵势篇第五》)。可见奇正和虚实运用得当的重要。

在战争中,“无处不用正,无处不用奇”,正能胜,奇亦能胜,“奇正相变,循环无穷”。以小利 去引诱敌人,乘其混乱而后攻取它,“能打却假装不能打”等都是用奇的军略。《孙子》中说:“用 种种假象来欺骗敌人,同时要使敌人无法察知我的真实情况。”正是奇正运用到了最高境界的 情形。军队在平时训练时要能区分一般的奇正,而临时对敌的奇正变化则是无穷无尽的。我 的奇兵,使敌人误认为是正兵,这就是孙子所说的“形人”。善于变奇兵为正兵,变正兵为奇兵, 这样变化莫测,就是孙子所说的“无形”,这也正是太极拳论中所说的:“人不知我,我独知人。 英雄所向无敌,盖皆由此而及也。”也正和形意拳达到化境时,要求奇正相生,变化无穷。拳如 练至“拳无拳,意无意,无意之中是真意”的无形无象无意而制人的境界。就是拳谚所说的“因 敌变化示神奇”。这是技击术的最高境界。

虚实,是在战略、战术上使用的又一含义广泛的范畴。据《汇解》沈友说:“虚者,怯、弱、乱、 饥、劳、寡,不虞也;实者,勇、强、治、饱、佚、众、有备也”。虚实在战术上,还有更多有引申的含 意。《孙子•虚实第六》就论述了如何发挥将帅的主观能动性,用“致人而不致于人”,“形人而 我无形”等办法造成敌虚我实的情况,变不利为有利,然后“避实击虚”,达到制胜于敌的目的。 《孙子》特别强调“致人而不致于人”。认为善战者,总是设法调动敌人而不被敌人所调动。《六 韬》中的《龙韬》论将第十九还写出了将帅品德的十过。十过都容易为敌所利用。即勇敢而轻 于牺牲的,可以激怒而战胜他。急躁而急于求成的,可以持久作战拖垮他。贪婪而好利的,可 以贿赂他。仁慈而流于姑息的,可以袭扰疲惫他。聪明而胆小怕事的,可以胁迫他。诚信而轻 信别人的,可以欺骗他。廉洁而近于刻薄的,可以轻侮他。多谋而犹豫不决的,可以突然袭击 他。坚强而刚愎自用的,可以用言词来奉承他(使他轻举妄动,疏忽大意,然后打败他)。懦弱 无能而好依赖别人的,可以愚弄他。“这样有针对性调动敌人,制敌之短,可以使作战方式灵活 到了极点,不露一点形迹,再聪明的敌人也想不出应付的办法。而且每次战胜都不要重复使用 某一种作战方式,而是要随着情况的变化而不停地变化。这些虚实变化的要则,都可以使用于 武术技击。

孙武在兵法奇正的虚实的问题上还讲了两个比喻。一个比喻是说:“用兵的规律像流水。 水流的规律是避高而向下,用兵的规律是避实而击虚。水是由地形的高低而制约其流向的,用 兵是根据敌人的变化而采取其制胜方法的。所以用兵没有固定的形式,犹如水没有固定的流 向一样,能根据敌情变化而取胜,就是用兵如神。”第二个比喻是说:“善于用兵的人,指挥军队 就像'率然'那样反应敏捷。所谓'率然',就是恒山的蛇,打它的头,尾巴就来救应,打它的尾, 头就来救应,打它的中间,头尾都来救应”(见于《孙子•九地篇第十一》)。这两个比喻,都可以 作为武术技击术的借鉴。

(四)示形用诈,诱敌上当

孙子首先提出“兵者,诡道也”。并具体地列出了十三种诡道。即“能而示之不能,用而示 之不用;近而示之远;远而示之近;利而诱之;乱而取之;实而备之;强而避之;怒而挠之;卑而骄 之;佚而劳之;亲而离之;出其不意,攻其不备”(《孙子•计篇第一》)。这十三条开“兵权谋”之 先河。自此之后,很多兵家著作,多把示形用诈、诱敌上当列为定计用谋之首。武术技击通过 身体的示形变化来制服攻击的对方,这十三条作为武术技击术的诱敌方法是切实可行的。诱 敌上当的技艺是无止境的。所谓声东击西、走上攻下、上左进右、拳引脚发,都是示假隐真。击 于此而形于彼的诱敌招术。要做到假作真时真亦假,真作假时假亦真,要因敌变而变,将计就 计,不露形迹。这种虚而又虚,引而待发而又可发可不发的状态,使对方更难以捉摸和对付。 欺骗、引诱对方上了当,对方还不知道怎么上的当,则是诱打艺术的上层境界。术诸门诸派在示形用诈、诱敌上当上都有自己的高招和诀法。少林拳因本身种类繁多, 有南拳北腿之分,矮桩高桩之分,以及刚柔之区别,所以其诱敌的主张也各有不同。一般擅长 腿击的善于声东击西,纵远窜近,升高伏低的引诱方法称手是蝴蝶手,让人捉摸不定,全靠脚打 人,在腿法上尤为全面和独到。“少林武功重在腿,弹踢蹬扫摆合威,倒踢侧戳发劲猛,通天响 地半霎时。”发腿方法多,变化快,腿练到上层时,有鬼腿、神腿、无影腿之称;而南少林的拳种, 则势矮招奇,善长拳击、桥手、铁胳膊,敢于引诱对方发腿用桥手堵截,防他,撞靠进逼对方,肩 撞肘击,硬、重、狠、稳地打击对方;醉拳则以佯醉诱敌,地躺和狗拳等则以倒地诱敌制人。而同 属南少林的鹤拳则一反一般南拳的常态,要求轻灵巧妙,主张“用重不如用轻,用轻不如用空”。 可见少林拳派的诱敌方法是千姿百态,千奇百怪的。作为内家三拳的八卦掌、形意拳、太极拳 在诱敌上的讲究又有独到之处。孙禄堂先生曾言,八卦在天成象

浏览1,208次