(一)拳术

拳术是徒手练习的套路运动。主要拳种有长拳、太极拳、南拳、形意 拳、八卦掌、八极拳、通背拳、劈挂拳、翻子拳、地躺拳、象形拳等。

- 少林拳

中国主要拳种之一,是我国古代僧人根据健身需要,结合技击动作,吸 收各派拳术之长发展而成的。少林寺地处中原,位于五岳之首的嵩山之 ±o中原历来为兵家必争之地,因此自古就盛行尚武之风。隋末少林寺僧 人曾助李世民(唐太宗)作战建功;明代少林僧人参加抗倭之战,战功显赫; 其后各地高手慕名而至,经历代相传逐渐丰富。少林寺能博采众家之长发 展成为独立的体系。

少林武术的内容包括三个方面,拳术有单练拳术;徒手对练拳术等技 艺。器械有少林棍、少林枪、少林刀,少林剑,少林暗器,少林短兵、少林拐 等十八般武艺俱全。功夫有内功,外功之分,传说有七十二艺。富有代表 性的有铁布衫、排打功、铁砂掌、轻功、气功等。其中少林棍术在名家指点 和汲取民间精华的基础上,又经过实战的磨炼,在明代中晚期有了明显的 提高。万历四十四年(1616),程宗猷著《少林棍法阐宗》一书,把少林棍法 列为棍家“正传”之一。其后,茅元仪在《武备志》进一步提出“诸艺宗于 棍,棍宗于少林”,第一次将少林棍法列为诸家棍法之首。

明末清初,在少林棍术名扬四海之后,少林武僧又致力于拳术的提高。 与此同时,不少文人因国家内忧外患,遂自觉习武,以图报国,一时文人习 武之风大盛。在武装抗清失败之后,一些志士仁人纷纷循迹山林,剃度为 僧。他们既有较高的文化素养,有些人又有深厚的武术功底,他们将民间 武术与原有的少林武术交流融汇,使少林武功愈臻精湛。其时,少林武术 在本寺武功的基础上,广泛吸收了许多拳派的精华并加以融汇提炼,终于形成了内容博深、技艺精湛的少林拳系,并逐渐南传,对南拳、峨眉拳的形 成和发展产生了重要的影响。

少林拳术的要旨是拳禅合一。少林寺是佛教禅宗的祖庭,禅宗以明心 见性,顿悟成佛为要旨。在佛门眼中,参禅是正道,拳勇一类是末技,僧众 们不过是借练功习武达到收心敛性、屏虑入定的目的,同时也可收到健身 自卫、护寺护法的效果。1928年,中央国术馆开设有少林门,其影响波及 全国各地。少林拳是中华武术中一大派系,其内容丰富多彩,是十分宝贵 的民族传统文化。

- 长拳

长拳是一种姿势舒展,动作灵活,快速有力,节奏鲜明,并有蹿蹦跳跃, 闪展腾挪,起伏转折和跌扑滚翻等动作与技术的拳术。“长拳”一词最早记 载于明朝戚继光《纪效新书-拳经捷要篇》中的“古今拳家,宋太祖有三十 二势长拳”。明代程宗猷所著《耕余剩记-回答篇》中载“……长拳有太祖 温家之类”。由此可见,明代当有长拳称谓及太祖长拳和温家长拳等类别。 所谓长是相对短而言,长拳则是相对短打而立名,这正如明代唐顺之《武 编》所言:“逼近用短打,若远开则用长拳。”

现代武术运动中的长拳是沿用了明代长拳的称谓,将查、华、炮、红、少 林等具有拳势舒展、快速有力、节奏鲜明等共同特点的拳术统称为长拳。 以这些拳种的动作素材和基本技法为基础创编的现代长拳,是中华人民共 和国成立后武术教学训练与竞赛的主要内容。长拳技术以姿势、方法、身 法、眼法、精神、劲力、呼吸、节奏等为八要素。长拳套路主要包括适应普及 的初级、中级套路以及适应竞赛的基本功和基本动作、规定套路和自选 套路。

规定套路是由原国家体委及其组织机构或有关部门统一编制的套路, 20世纪50年代有甲、乙组和初级套路,以后又有“少年规定拳”、“青年长 拳”、“初级长拳”等面世。随着武术运动的发展与推向世界的需要,1989 年又为第11届亚运会创编出第一套国际武术竞赛套路,其中包括长拳。 近年来又有由国际武术联合会组织编写的最新国际比赛套路。

自选套路是武术竞赛需要的产物。武术竞赛规则对自选套路的动作 数量、组别、规格和完成套路的时间都有统一的要求与严格的规定。其中 要求自选长拳至少包括拳、掌、勾三种手型,弓、马、仆、虚、歇五种主要步 型和一定数量的拳法、掌法、肘法及不同组别的腿法、跳跃、平衡等动作,使 长拳套路运动在动作结构、布局、编排和速度、难度、腾空跳跃等方面都有 了新的突破与创新。

- 太极拳

太极拳是一种柔和、缓慢、轻灵、刚柔相济的拳术。它以捧、捋、挤、按、 采、例、肘、靠、进、退、顾、盼、定为基本十三势。动作处处带有弧形,运动 绵绵不断,势势相连。关于太极拳的起源与创始人,众说纷纭,大致有唐许 宣平、宋张三峰、明张三丰、清王宗岳等不同说法,但至今的史料证明这些 说法都是假托附会。史料和实地调查都证明太极拳创造于明末清初,由河 南陈家沟的陈王廷首先创造了陈氏太极拳,迄今已有三百多年的历史。太 极拳综合性地继承和发展了明代在民间和军队中流行的各家拳法,结合了 古代的导引术和吐纳术,吸取了古典唯物哲学阴阳学说和中医基本理论的 经络学说,成为一种内外俱练的拳术。传统的太极拳有陈式、杨式、吴式、 孙式和武式等较有影响的流派。各式太极拳又有大架、小架、开合、刚柔相 兼等各自不同特点。国家体委先后整理出版了《简化太极拳》、《四十八式 太极拳》及各式太极拳竞赛套路。太极拳在技击上别具一格,特点鲜明。 它要求以静制动、以柔克刚、避实就虚、借力发力。主张一切从客观实际出 发,随人则活,由己则滞。为此,太极拳特别讲究“听劲”,即要准确地感觉 判断对方来势,以作出反应,当对方未发动前,自己不要冒进,可以先以招 法诱发对方,试其虚实,术语称为“引手”,一旦对方发动,自己要迅速抢在 前面,“彼未动,己先动",“后发先至”,将对方引进使其失重落空,或者分 散转移对方的力量再乘虚而入,全力还击。太极拳的这种技击原则,主要 体现在推手训练和套路动作要领中。

陈王廷(1600〜1680),字奏庭。祖、父均为明朝下级官吏。陈王廷的 武术,在《陈氏家潜》中仅记载,“在山东称名手……陈氏拳手刀枪创始之 人也。”

明王朝灭亡的前后,陈王廷已年老隐居,造拳自娱,教授弟子儿孙。他 的遗词上半首有:“叹当年,披坚执锐……几次颠险蒙恩赐,枉徒然!到而 今,年老残喘,月落得,《黄庭》一卷随身伴。闷来时造拳,忙来时耕田,趁余闲,教下些弟子儿孙,成龙成虎任方便。”

据《陈氏拳械谱》,陈王廷所造拳套,有太极拳(一名十三势)五路、长拳 一百八势一路(势名没有重复)、炮捶一路。

从陈王廷所造拳套看,陈王廷受戚继光影响很大,单是从戚继光《拳 经》三十二势中,就被吸取了二十九势之多,因此有人说太极拳的编造,是 以《拳经》三十二势为基础的。

随着火器广泛的运用于军事战争,拳技之勇在战场上的作用逐渐缩 小,太极拳开始出现从技击转向保健的体育启蒙思想。太极拳家首先提出 了“详推用意终何在?益寿延年不老春”的口号。同时由于武术家到达老 年期后对大运动量、难度较高的套路的不适应,必然引起太极拳动作发生 变化。

太极拳的主要流派有:

陈氏太极拳

陈王廷创造的七套拳套,至陈长兴(1771〜1853)、陈有本这一代,专 精于太极拳第一路和炮捶(现称陈式太极拳第二路),陈氏太极拳第一路又 有老架、新架之分。

赵堡架

陈有本首先创造了新架,有本的学生、族侄青萍,也创造了一套架势, 因为青萍赘婿于距陈家沟不远的赵堡镇,在赵堡镇教拳.因此人们称作赵 堡架。

杨式太极拳

陈长兴(架势宽大的老架系统)f杨禄禅(改编了拳套动作)f杨健侯 (修改为中架子)f杨澄甫(修订定型为大架子),成为目前流行最广的杨式 太极拳。

吴式太极拳

杨禄禅和次子班侯f满族人全佑(小架子)-吴鉴泉,即目前流行的吴 式太极拳。

武式太极拳

永年人武禹襄(1812〜1880年),从杨禄禅学陈氏老架,又从陈青萍学 习新创套路,从而创造了武式。武氏架势紧凑,强调开合虚实。

孙式太极拳

武禹襄f 李亦畲(1832〜1898年)—郝为真(1849〜1920年)—孙禄 堂(1861〜1938年),孙为形意拳、八卦拳名家,参合三派之长,另创造了架 高步活的太极拳,姿势参取杨式,理论兼采形意,现称孙式太极拳。

陈氏新架、赵堡架、杨架、武架、吴架和孙架等,都是根据陈氏老架太极 拳第一路改编而成的,所以架势虽有不同,可是套路的结构程序,仍然按照 第一路老架,它的演变痕迹是很显著的。

太极拳把技击与导引吐纳之术紧密结合起来,以意识为指导,以经络 为基础,以螺旋缠绕为基本运动形式,以意行气,劲由内换。太极拳的出 现,使中国武术进入了更高的文化境界,这是中国武术史上的一次革命。 太极拳集中体现了中国人的处世之道和对人生、对宇宙的理解,是中国传 统文化的一种特殊表现形态。

新中国成立后,党和政府重视民族武术遗产的研究、整理和推广,把太 极拳作为重点武术项目来推行。1956年8月1日,国家体委根据杨式拳 架编成并出版二十四式简化太极拳, 1962年出版《太极拳运动》,包括:八 十八式太极拳、三十二式太极拳剑、太极推手。1979年11月出版了新创 编的《四十八式太极拳》,此后杨式、陈式、吴式、孙式、武式太极拳竞赛套 路纷纷出台。太极推手作为太极拳中的对抗项目,历来深受太极拳家的重 视。1989年开始把太极拳推手竞赛列为全国性常规比赛。

- 南拳

南拳是一种流传于我国南方各省的拳势刚烈的拳术,是中国武术主要 流派之一。南拳历史悠久,其发源可追溯到400多年前。由于其源远流 长,内容丰富,传播的范围又广,长期以来形成了种类繁多的拳种和门派。 以地域分,大致可分为:广东南拳、广西南拳、福建南拳、浙江南拳、湖南南 拳、湖北南拳、江西南拳、四川南拳等拳种,其中两广及福建南拳最具代表 性。南拳虽拳种浩繁,风格各具特点,但总的说来,多以短打为主,手法见 长,故有“南拳北腿”之称。其运动力求手法多变,少用腿法,进退之间,步 步为营,稳扎稳打,极少有腾空跳跃动作。一般腿不高踢,多桥法,擅标手。 运动特点是动作紧削,刚劲有力,步法稳固,手法多变,身居中央,八面进 退,常以发声吐气助发力、助拳势。

据目前史料记载,“南拳”一词作为武术词语使用,最早出现于明代隆庆二年(1568)武将郑若曾所著《江南经略》第八卷“兵器总论”之中,关于 拳法论述一节写有“曰赵家拳,曰南拳,曰北拳”,可见南拳这一中国武术主 要流派至少出现于400多年以前。至于南拳系统化、广泛化则大约在明末 清初。618年,少林寺武僧参与平定王世充之乱受官家高度重视,明代也 曾抗倭以拳勇闻名天下。少林拳法在长江流域、南方得到了广泛传播,再 加上各地地理环境、气候以及人文条件、个性的不同,少林拳法逐渐在这些 地方产生了演变和发展,形成了别具特色的南拳流派。

从《江南经略》关于“南拳”所述我们可看出:南拳至少在明代中后期就 已经初具雏形了。据目前福建南拳、广东南拳等一些主要南拳门派的拳谱 记载及武师们的口头传说,南拳在清初之时得到了空前的发展和传播,并 形成了不同流派、不同风格的系统南拳。

新中国成立后,南拳成为中华武术的重要组成部分。近几十年来,随 着武术的发展,南拳也得到了长足的发展。1960年,国家将南拳列为武术 竞赛的主要项目之一。在历年全国性武术表演赛中均占有重要地位,获得 了广泛的发展。继之,又纳入体育院校武术教材。

近年来,随着武术的推广和发展,南拳不仅在南方,而且在北方也深受 广大武术爱好者的喜爱。在国外,尤其在新加坡、马来西亚、菲律宾、印度 尼西亚等东南亚国家以及我国港、澳、台地区,爱好者越来越多,各种南拳 组织应运而生。若论在国外传播中国武术的贡献,南拳当首屈一指。

1989年,中国武术协会受亚洲武术联合会的委托,组织部分专家创编 了“南拳竞赛套路”,并首次正规采用于第11届亚运会,随后被各类武术比 赛列为竞赛项目。

1992年,中国武术协会又组织部分专家创编了具有南拳流派特点的 “南拳”、“南刀”竞赛套路,用作第7届全国运动会武术比赛中的南拳全能 项目。

1997年,据《中国武术段位制》实施的具体要求,国家体委武术研究院 和国家体委武术运动管理中心又审定通过了包括有“南拳"、“南刀”、“南 棍”在内的南拳类规定考评技术,南拳成为《中国武术段位制》考评正式项 目之一。

- 形意拳

形意拳也叫“心意拳”、“心意六合拳”、“六合拳”,是中国主要拳种之 一,它以三体式为基本姿势,以劈、崩、钻、炮、横五拳为基本拳法,并吸取 了龙、虎、猴、马、置、鸡、鸥、驹、燕、蛇、鹰、熊等十二种动物的形象击法而 组成的拳术。形意拳要求“六合”,即心与意合,意与气合,气与力合,肩与 胯合,肘与膝合,手与足合。动作强调上法上身,手脚齐到,一发即至,一寸 为先。形意拳虽属于内家拳种,但素以剽悍、勇猛、雄劲、快速著称,动作雄 浑质朴,整齐划一,简练实用,讲究短打近用,快攻直取,与太极拳的风格迥 然不同。在技击原则上,形意拳主张先发制人,主动进攻。强调以我为主, 中门直进,进敌发力,力透敌身。这种硬打硬进的技击风格在内家拳中绝 无仅有。然而他毕竟是内家拳,他的练功理论仍然源于道家,与太极、八 卦、武当诸拳种同出一源,而有殊途同归之妙。其运动特点是:动作整齐简 练,严密紧凑,发力沉着,朴实明快。

几百年来,有关心意拳之历史源流、师承关系、拳名演变以及拳理、拳 法等方面的问题,众说纷纭。

关于心意拳的创立的有三种说法:

一曰为印度高僧达摩所创。

民国十九年(1930),徐哲东著《国技论略》,唐豪著《少林武当考》,均 指出达摩与武术无关,达摩创拳为“伪作”,张三丰传习形意更属虚构。不 难看出,达摩创立心意拳之说实为妄传。究其原因,不过是托神名以示拳 贵,使之易于传播而已。

二曰为岳飞所创。

此说最早见于文字的是曹继武的“十法摘要气 也就是说,在岳飞已经 去世将近六百年之后,才有了其创拳之说。岳飞创立心意拳之说实为虚 传。究其原因,无非是“托英名以示拳贵”而已。

三曰为姬际可始创。

此说自民国以后,经过多方调查核实、辨析考证,尤其是近数十年来的 研究,已渐为广大的形意拳同仁所认定。

姬际可,字龙峰,原山西蒲州诸冯里宗村人(今山西永济张营乡尊村)。 据史载,际可少时从塾学文习武,聪明过人,曾在河南少林寺居住十年之久 学习技艺,后离寺归里创心意六合拳,教授子孙,他的后人称际可拳。

姬际可创立的心意拳是汲取了中国历代武术大家的拳理、拳法精华 (包括少林拳理、拳法),使之融为一体,而又别于少林拳的一种具有独特风 格的拳术。

心意拳的传承发展是从姬际可到曹继武(生于康熙四年即1665年)到 戴龙邦到戴文雄至李洛能(老农),李老农继承发展了戴氏心意拳术,并有 重大的改革和创新。他和他的许多著名弟子如车毅斋、贺运亨、李广亨、宋 世荣、刘奇兰、郭云深、李太和、刘元亨、张树德、刘晓兰、李占元等,都为中 国形意拳的传播和发展作出了卓越的贡献。

形意拳名之确立源自李老农,咸丰六年(1856),李老农正式收车二为 徒。李老农起名飞羽,字能然;车二起名永宏,字毅斋。

李飞羽首先提出了以“形”代“心"取名“形意拳”的主张。认为这样更 符合心意拳的拳理、拳法。此后,始有形意拳之闻名于世。

同治五年(1866),李飞羽同弟子车毅斋创编了第一个形意拳对练套 路,初名“五行生克拳”,后改称“五行炮”。

在长期的实践中,形意拳拳法理论和技击招法不断充实和发展,渐渐 形成了不同的风格和流派。基本以河北、山西与河南等地域的不同为代 表,山西形意拳拳势紧凑、美观,劲力轻灵、精巧;河北形意拳拳势舒展、庄 严。气势豪快、稳健;山西、河北的形意拳基本拳法都以三体势,五行拳,十 二开为主。单练套路有五行连环、鸡形四把、八势拳、闸势捶、十二洪捶等。 河南形意拳拳势檬悍、勇猛,气势雄浑、勇敢,以“心意”“六合”为主,基本 拳法为十大形(龙、虎、猴、马、鸡、鸥、燕、蛇、鹰、熊)。单练套路有四拳八 势(头拳、挑领、鹰捉、黏手)、龙虎斗、横开三皇锁、上中下四把等。

形意拳在现代武术竞赛中,属传统拳术一类。1998年,由“中国武术 系列规定套路编写组”编写,国家体委武术研究院、国家体委武术运动管理 中心审定出版了《中国形意拳系列规定套路》,内容包括形意拳初级、中级、 高级竞赛套路,形意刀、枪、剑、棍竞赛规定套路。

- 八卦掌

八卦掌是一种以摆扣步为主,在走转中换招变势的拳术。中国主要拳 种之一。八卦掌是以掌法变换和行步走换为主的拳术,由于它运动时纵横 交错,分为“四正”、“四隅”八个方面,与“周易”八卦图中的卦象相似,故名 “八卦掌”。关于八卦掌起源传说不一。有人说为河北省文安县董海川所 传,有人说为四川峨眉山一带的碧云、静云道人所传,也有人说八卦掌的前 身是江南一带曾经流传的“阴阳八卦掌”等。经考证,八卦掌为河北省文安 县人董海川所创为多。八卦掌以单换掌、双换掌、顺势掌、背身掌、磨身掌、 回身掌、转身掌等为基本八掌,步法变换以摆扣步为主。基本功以行步为 基础,身体要求顶头竖项、立腰溜臀、松肩垂肘、实腹畅胸、吸胯提裆。步法 要求起落平稳、摆扣清楚、虚实分明。走圈时,内脚直进,外脚内扣,两膝相 抱,不可敞裆。身法讲究拧、旋、转、翻,圆活不滞。手型有龙爪掌、牛舌掌 等。主要手法有推、托、带、领、搬、拦、截、扣、捉、拿、勾、打、封、闭、闪、展 十六法。要求能进能退、能化能生、虚实结合、变化无穷。每掌发出,皆要 以腰做轴、周身一体、内外相合,外练手眼身法步,内修心神意气力。其运 动特点是沿圆走转,势势相连,身灵步活,随走随变。又称游身八卦掌、八 卦连环掌。

八卦掌由董海川在北京首传的年代大约在同治五年(1866)

O至光绪 二十年(1894)前后,董海川的八卦掌以走圆圈为基本形式,技法突出,又 宜于健身,给人以耳目一新的感觉,顺应了当时武术的发展。因此,八卦掌 很快传播开来,其较有影响的分支为尹氏八卦掌和程式八卦掌。

尹氏八卦掌:尹氏八卦掌是以尹福为代表,尹福从师于董海川,其特点 为:以“中舌掌”为基本掌形,以“鹤形步”为基本步法,其步法蹿、蹦、跳跃 似仙鹤飞腾,演练时除保持“中舌掌”为基本掌形外,还兼有动作刚猛为特 点和尚直劲的特征,所以世人称为尹氏八卦掌。

程式八卦掌:此分支代表人物为程廷华,他28岁时拜董海川为师学习 八卦掌,经过数十年的刻苦训练和日夜钻研,吸收了八卦掌、形意、太极精 华,创立了以“龙爪掌”为基本掌形,以“鸡形步”为基本步型的程式八卦 掌。此派动作圆活,多摔法,尚横劲。

八卦掌有单练、对练和散打形式。八卦系统所用器械有刀、枪、剑、戟 等,练法仍体现随走随变、械随身走、身随步换、势势相连的特点。另外,还 有鸳鸯钺、鸡爪锐、风火轮、判官笔等短小的双器械。

八卦掌有利于训练人的柔韧、速度、耐力,对下肢力量的培养尤为突 出。新中国成立后,八卦掌被列为全国武术表演、比赛项目。八卦掌在现 代武术竞赛中,属传统拳术一类。

- 八极拳

八极拳是一种以挨、傍、挤、靠等贴身近攻动作为主要内容的拳术,是中国主要拳种之一。“八极”意为发劲可达四面八方极远之处。原流传于 河北沧州一带,为地方拳种,创始者为清朝初年的吴钟。其套路结构短小 精悍,发力刚脆,步法以震脚闯步为主,具有节短势险,刚猛暴烈,猛起硬 落,逼身紧攻的短打类型的拳术特点。全称“开门八极拳”。称“开门”者, 取其以六种开法(六大开)作为技法核心、破开对方门户(防守架子)之意。 称“八极”者,系沿用古代有“九州之外有八寅,八寅之外有八统,八糠之外 有八极”的说法,寓“八方极远”之意。八极拳以其刚劲、朴实、动作迅猛的 独特风格流传至今,早年因地域不同而被称作“巴子拳”、“八忌拳”、“八技 拳”、“开门八极”、“开拳”等。但近代根据其发劲可达四面八方极远之处 的特点,以“八极"二字定名。八极的训练讲求头、肩、肘、手、尾、胯、膝、足 八部位的应用。

- 通背拳

通臂拳是模仿猿猴运臂的动作和特点,结合武术招法创编而成的。是 以摔、拍、穿、劈、攒等五种基本掌法为主要内容,通过圈揽勾劫,削摩拨扇 等八法的运用,而生化出许多动作的拳术。它的特点是出手为掌,点手成 拳,回收仍是掌;动作大开大合,放长击远,发力起自腰背,甩膀抖腕,发力 冷弹脆快。关于通臂拳的渊源,目前缺乏史料。据说春秋战国时,由白猿 公所创(姓白名士口,字衣三,道号动灵子,既四川峨眉山的司徒玄空。司 徒年轻时人称白猿道人,在峨眉山授徒甚众)。在民间的辗转流传中,逐渐 形成了“白猿通臂”等拳套。明代流传的武术歌诀有“柔太极,走八卦,佑神 通臂最为高,斗门深锁转英豪”之说。通臂拳在清末道光年间,由浙江人祁 信作了进一步发展,流传于河北、京津及辽东一带。祁信之子祁太昌将“通 臂猿猴”改为“六合通臂”。近现代流传的通臂拳,主要有“祁家通背"、“白 猿通背”、“劈挂通臂”三种。

- 劈挂拳

劈挂拳是一种以猛劈硬挂为主,长击快打,兼容短手的拳术。基本方 法有滚、勒、劈、挂、斩、卸、剪、采、掠、挨、伸、收、摸、探、弹、砸、擂、猛等18 字诀。练习时要求拧腰切胯,溜臂合腕,讲究滚勒劲、吞吐劲、劈挂劲、翻扯 劲和辘辘劲等劲法。其运动特点是:大开密合,长击冷抽,双臂交劈,斜拦 横击,吞吐含放,翻滚不息。劈挂拳是典型的长击远打类传统拳种之一,古 称披挂拳,亦名抹面拳,因多用掌,故而又称劈挂掌,劈和挂为本拳的两大 功法,它们有机的结合成为劈挂拳实用之核心。擅长中、远距离克敌制胜, 讲究放长击远,对于技击空间的控制,讲究远则长击,近则抽打,可收可放, 可长可短。

- 翻子拳

翻子拳是一种短打为主,严密紧凑,拳法密集,出手脆快的拳术。主要 拳法有冲、豁、挑、托、滚、劈、叉、刁、裹、扣、搂、封、锁、盖、压等。其运动特 点是步疾手密,连珠炮动,闪摆取势,上下翻转,迅猛遒劲,有“双拳密如 雨.脆快一挂鞭”之说。翻子拳历史悠久,在明代名“八闪翻”,后俗称“翻 子拳"。翻子拳主要流传于河北高阳,清末传到东北,近几十年主要在河 北、辽宁、甘肃、陕西等省较为盛行。近代翻子拳出自河北省段氏。现 在,翻子拳在西北、东北传播较广,两地同属一脉,但在劲力和风貌上略有 不同。西北所传,经过通备劲的演化,较多注意以腰发力,浑厚一气;东北 所传,多注意脆快一气。

- 地躺拳

地躺拳是以跌、扑、滚、翻等地躺摔法和地躺腿法为主要内容的拳术。 又称“地功拳”、“八折拳”、“地趟拳”。因其拳多用滚,跌而得名。地躺拳 技巧性较强,动作难度也较高,全套中常出现的动作有抢背、盘腿跌、摔剪、 乌龙绞柱、虎扑、栽碑、扑地蹦、鲤鱼打挺及勾、剪、扫、绞等腿法。其运动 特点是顺势而跌,旋即而起,卧地而击,高翻低滚,起伏闪避,一气呵成。其 源传说有二:称与醉拳同源。地躺拳只吸取了其中的摔跌法。②说源 于明代。《纪效新书-经捷要篇》载:“山东李半天之腿,鹰爪王之拿,千跌 张之跌……皆今之有名者。”其三十二势中又有“抢背卧牛双倒”、“打滚”、 “后靠跌”等多处有关“滚、跌”法的记载。其时有名的腿功、跌法大都见于 后世地躺套路。现此拳盛行于陕西、四川、山东、河北、河南、江苏、浙江、 安徽、湖北等地。

- 象形拳

象形拳是模拟各种动物的特长和形态以及表现某些古代人物的搏斗 形象和生活形象的拳术。如鹰爪拳、螳螂拳、猴拳、蛇拳、鸭形拳以及八仙 醉酒、鲁智深醉跌、武松脱铐等,都属于象形拳。象形拳分象形、取意两种。

象形是以模仿动物和人物的形态为主,缺少或很少有技击的动作;取意则 以取意动物的搏击特长为主,以动物的搏击特长来充实技击动作的内容。 中国武术中的象形拳起源甚早,说是拳法鼻祖也并不为过,相传上古之时 已有“三人操牛尾以舞”为戏,汉魏时又有“五禽之戏气模仿动物搏击特长 有:猴拳以灵巧而以守为攻,鹤拳以轻盈而来去自如,龙拳以气势先发制 人,蛇拳以机敏而攻其要害,虎拳威武咄咄逼人,豹拳凶猛锐不可当,另如 鹰拳、鸡拳、狗拳、螳螂拳等等。模仿人物形态的有醉拳,是模仿醉汉动作 的一种拳术。这种拳打起来,很像是醉汉酒后跌跌撞撞,摇摇摆摆,但实际 上是形醉意不醉,是由严格的武术手法、步法、身法等组成的套路。

(二)器械

器械的种类很多,可分为短器械、长器械、双器械、软器械等四种。短 器械主要有刀术、剑术、匕首等;长器械主要有棍术、枪术、大刀等;双器械 主要有双刀、双剑、双钩、双枪、双鞭等;软器械主要有三节棍、九节鞭、绳 标、流星锤等。

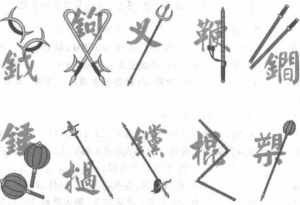

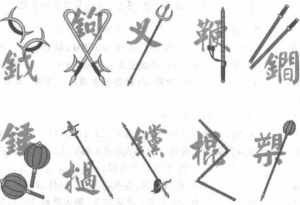

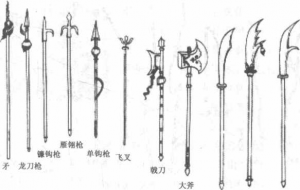

所谓“十八般兵器”如图1-1所示。

中国古代兵器的发展当以火药使用为界,分为前后两个阶段,即冷兵 器时代和火器与冷兵器并用时代。如果从兵器的材质上分类,中国古代冷 兵器又经历了石(骨、木)、青铜、钢铁三个阶段。

青铜兵器的使用大约在夏、商、周、春秋战国时期,延续时间约2000 年。铁兵器时代从秦汉三国直至北宋。北宋初年,是火器和冷兵器并用时 期。这一时期经南宋、元、明、清,延续了约9个世纪。

中国古代兵器一直是作为武术器械被加以训练使用,冷兵器逐渐被现 代兵器替代之后,几乎完全被军事战争所弃,经过武术界的改进与演变,成 为现代的武术器械。武术器械另一个重要来源是生产劳动工具,甚至是生 活用具,如叉、钮、判官笔、铁算盘等。

1.古代兵器集锦与分类

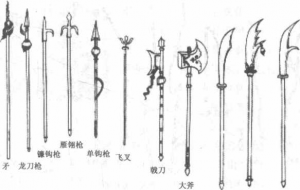

长兵:枪、棍、大刀、镜、铲、抓、叉等(图1-2)。

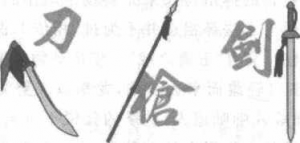

短兵:刀、剑、斧、锤、匕首、铜、钩(图1-3)。

软兵:鞭、流星锤、飞镖、三节棍、挝等(图1-4) o

暗器:飞蝗石、铁橄榄、如意珠、袖箭(图1-5)

o

浏览2,120次

象形是以模仿动物和人物的形态为主,缺少或很少有技击的动作;取意则 以取意动物的搏击特长为主,以动物的搏击特长来充实技击动作的内容。 中国武术中的象形拳起源甚早,说是拳法鼻祖也并不为过,相传上古之时 已有“三人操牛尾以舞”为戏,汉魏时又有“五禽之戏气模仿动物搏击特长 有:猴拳以灵巧而以守为攻,鹤拳以轻盈而来去自如,龙拳以气势先发制 人,蛇拳以机敏而攻其要害,虎拳威武咄咄逼人,豹拳凶猛锐不可当,另如 鹰拳、鸡拳、狗拳、螳螂拳等等。模仿人物形态的有醉拳,是模仿醉汉动作 的一种拳术。这种拳打起来,很像是醉汉酒后跌跌撞撞,摇摇摆摆,但实际 上是形醉意不醉,是由严格的武术手法、步法、身法等组成的套路。

象形是以模仿动物和人物的形态为主,缺少或很少有技击的动作;取意则 以取意动物的搏击特长为主,以动物的搏击特长来充实技击动作的内容。 中国武术中的象形拳起源甚早,说是拳法鼻祖也并不为过,相传上古之时 已有“三人操牛尾以舞”为戏,汉魏时又有“五禽之戏气模仿动物搏击特长 有:猴拳以灵巧而以守为攻,鹤拳以轻盈而来去自如,龙拳以气势先发制 人,蛇拳以机敏而攻其要害,虎拳威武咄咄逼人,豹拳凶猛锐不可当,另如 鹰拳、鸡拳、狗拳、螳螂拳等等。模仿人物形态的有醉拳,是模仿醉汉动作 的一种拳术。这种拳打起来,很像是醉汉酒后跌跌撞撞,摇摇摆摆,但实际 上是形醉意不醉,是由严格的武术手法、步法、身法等组成的套路。