当然,中国武术就它丰富的内容、多彩的形式、独特的风格和深邃的意蕴,堪称一个东方体 育大系,可以与西方崛起的奥林匹克并肩媲美。然而,面对现实,奥林匹克已为世界所接受,它 在人类的文明与进步、和平与友谊等方面发挥了巨大作用,其地位是无法替代的。另一方面, 武术走向奥运会,不是一方吃掉另一方,而是双向交流的互补;未来的奥运会既不应是西方的, 也不应是东方的,而是高层次上的融合。在这种人类进步的趋势中,武术走向奥运的国策是明 智的、正确的。

不可避免,武术在走向奥运的历程中,由于文化背景的不同,所遭遇到的矛盾和碰撞是必 然的。诸如武术丰富多彩却又有庞杂纷繁、缺乏西方竞技中技术明确规范的一面,它追求的整 体气韵和诗情画意,与西方竞技中注重动作体现“更高、更快、更强”不相吻合,如此等等。既要 交流就免不了碰撞,既要进入就必须付出,这也是历史的选择。竞技武术是武术中的一翼,与 传统武术当有区别。它既要保留民族特色,又要进入奥运,符合竞技体育的一种思维定势。这 正是48年来曲折、徘徊的根源,探索和争论的焦点。1996年出台的新规则,显然在健全竞赛 机制,增强技术的区分度,提高评判的准确性等方面,又向奥林匹克运动贴近了一步。

武术走向奥运会,还有许多工作要做。我们要讨论的不是武术该不该进的问题,而是应当 如何进的一个问题。这一探讨,尚是开始,远不是终论。我们期待着广大体育工作者、武术工 作者的关注和投入。

另一方面,武术的健身、防身、修性、娱乐的功能,西方体育不具有的优势和西方体育本身 的弊端,使武术日益为西方认识和接受。不少外国人怀着对东方文化的兴致,对武术健身修性 的渴望,对人生价值的重新追求,纷纷来中国学习武术。我国也多次派出团队、教练进行宣传、 播种和指导,形成了广泛的民间文化交流和体育交流。这一渠道的发展,预示着中国武术极其 广阔深远的前景。

第三节武术的分类与流派

我国历史悠久,地域辽阔,伴随着这个特点产生、发展的武术运动可谓根深叶茂,内容丰富 而且分类方式很多。如传统的分类方法中,有以是否“主搏于人”而分为内家与外家;有按山 川、地域分为少林、武当、峨嵋等门派,还有南拳北腿、东枪西棍之说。目前有人依习武范围与 目的将武术分为竞技武术、学校武术、民间传统武术和军事武术等;还有根据体育竞技比赛项 目将武术进行分类的方法。每种分类方法各有所长,也有其不足之处。本书按运动形式的分 类方法,将武术分为以下三大类。

—、功法运动

功法运动是以单个动作为主进行练习,以达到健体或增强某方面体能的运动。功法运动 主要为武术套路和攻防格斗服务,但也有只练习功法运动以健身为目的的习练者。例如,专习 “浑元桩”可以调心、调身、调息,长时间站“马步桩”可以增强腿力,练习“排打功”可增强人体抗 击打能力,练习“打千层纸”可以提高击打能力等等。

传统功法运动的内容丰富多彩,按其形式与功用又可进一步分为以下四类。

(一) 内壮功

内壮功又称“内功”、“内养功”或“富力强身功”,泛指习武者通过专门的训练方法和手段, 对人体内在的精、气、神及脏腑、经络、血脉等的修炼,以达到精足、气壮、神明、内脏坚实、经络 血脉通畅、内壮外强的功效。《太极拳法实践》一书曾有“其专至锻炼脏腑、神经、感觉,所谓精 气神者为内功”之说。内壮功有很多具体的练习功法,从锻炼的形式与方法上看,大致有静卧 的方法、静坐的方法、站桩的方法和鼎桩的方法四种。

(二) 外壮功

外壮功又称“外功”,泛指习武者通过专门的训练方法和手段,使身体具有比常人较强的击 打、抗击打、摔跌、磕碰的能力,以达到强筋骨、壮体魄之功效的功夫运动。如传统的鹰爪功、金 刚指、铁砂掌、打千层纸以及各种排打功等,都属于外壮功。外壮功一般与内壮功结合进行修 炼,即所谓的“内练一口气,外练筋骨皮”。

(三) 轻功

轻功又称“弹跳功”,泛指通过各种专门的练习方法和手段,以达到增强弹跳能力而蹦得 高、跳得远之功效的功法运动。至于轻功能使人变得“身轻如燕”以致可以“飞檐走壁”的传说, 缺乏科学根据,并不可信。

(四) 柔术

柔功,泛指通过各种专门的练习方法和手段,以达到提高肢体关节活动幅度和肌肉伸展性 能的功法运动。例如武术基本功中的各种压腿、搬腿、撕腿、劈叉腿、下桥、压肩等,都属于 柔功。

在传统的功法运动中,前人根据实践经验总结出来的有些功法一直延续至今,如“排打 功”、“沙包功”、“木人桩功”等,仍是提高武术专项技能的有效训练方法与手段。有些功法在一 定的历史阶段发挥过作用,但随着科学技术的发展,现今已被新的方法和器械所取代,如“石锁 功”、“石孽芥功”等。有些功法,是否科学合理还有待进一步研究,如“金钟罩”、“铁裆功”等。 另外,有些功法纯属玄虚不实,带有迷信色彩,应予抵弃,如“刀枪不入”、“飞檐走壁”、“隔山打 牛”等。

二、套路运动

以技击动作为素材,遵照攻守进退,动静疾徐,刚柔虚实等运动变化规律编成的整套练习 形式称为套路运动。套路运动按照演练形式的不同分为单练、对练和集体演练三种类型。其 中单练又包括拳术和器械两类内容。对练包括徒手对练、器械对练、徒手与器械对练三类 内容。

(一)拳术

徒手演练的套路运动称为拳术。拳术中又包含许多不同的种类,称为拳种。主要的拳种 有长拳、太极拳、南拳、形意拳、八卦掌、八极拳、通背拳、劈卦拳、翻子拳、地躺拳、象形拳等等。

- 长拳

是由手型、手法、步型、步法、腿法、平衡以及蹿蹦跳跃、闪展腾挪、起伏转折等动作与技术 组成的拳术。其运动特点是:姿势舒展、动作灵活、快速有力、节奏鲜明。是竞技武术中的主要 项目,传统的长拳有查拳、华拳等。

- 太极拳

是一种柔和、缓慢、连贯、圆活的拳术。它以棚、捋、挤、按、采、捌、肘、靠、进、退、顾、盼、定 为基本运动方法(亦称太极十三式)。在国内外广为流行,以健身修性为主,也是竞赛项目。传 统的太极拳有陈、杨、吴、孙、武等式。

- 南拳

是一种流行于我国南方各地拳术的总称。拳种流派颇多,广东有洪、刘、蔡、李、莫等家,福 建有咏春、五祖等派。主要特点是:拳式刚烈,步法稳固,多桥法,擅标手,常以发声吐气助发 力、助拳式。

- 形意拳

以三体式为基本姿势,以劈、崩、钻、炮、横五拳为基本拳法,并吸取了龙、虎、猴、马、毫、鸡、 漕、燕、蛇、骑、鹰、熊等十二种动物的动作与形象组成的拳术。其运动特点是:整齐简练,严密 紧凑,发力沉着,朴实明快。

- 八卦掌

是以摆扣步走转为主,以推、托、带、领、穿、搬、截、拦等掌法变换为内容的拳术。其运动特 点是:沿圆走转,式式相连,身灵步活,随走随变。

- 通背拳

是以摔、拍、穿、劈、攒等五种基本掌法为主要内容,通过圈、揽、勾、劫、削、摩、拨、扇等八法 的运用所组成的拳术。其运动特点是:出手为掌,点手成拳,甩膀抖腕,放长击远,发力冷弹 脆快。

- 象形拳

是与攻防动作结合模拟各种动物形态或人物形象所组成的拳术。常见的有螳螂拳、鹰爪 拳、猴拳、蛇拳、醉拳等。其运动特点是:象形生动,取意体现攻防特点。

(二) 器械

器械套路种类繁多,分为短器械、长器械、双器械、软器械四类。短器械主要有刀、剑、匕首 等;长器械主要有棍、枪、大刀等;双器械主要有双刀、双剑、双钩、双枪、双鞭等;软器械主要有 三节棍、九节鞭、绳标、流星锤等。下面介绍四种主要的单练器械项目。

1 .剑术

以刺、点、撩、挂、截、穿、崩、挑等剑法,配合步型、步法、平衡、跳跃等动作构成的套路。其 运动特点是:轻灵洒脱,身法矫健,刚柔相兼,富有韵律。

- 刀术

以缠头、裹脑和劈、砍、斩、撩、扎等基本刀法配合步型、步法、跳跃等动作构成的套路。其 运动特点是:快速勇猛,激烈奔腾,紧密缠身,雄健剽悍。

- 枪术

以拦、拿、扎枪为主,兼有崩、点、劈、穿、挑等枪法,配合步型、步法、身法等构成的套路。其 运动特点是:走式开展,力贯枪尖,上下翻飞,变幻莫测。

- 棍术

以劈、扫、抡、戳、撩、挑,等棍法配合步型、步法、跳跃等构成的套路。其运动特点是:勇敢泼 辣,横打一片,密集如雨,梢把并用。

(三) 对练

两个人或两个人以上,按照预定的动作程序进行的攻防格斗套路。

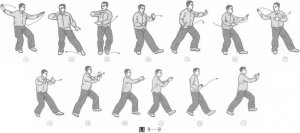

徒手对练

运用踢、打、摔、拿等技击方法,按照进攻、防守、还击的运动规律编成的拳术对练套路。常 见的有别打拳、对擒拿、南拳对练、形意拳对练等。

- 器械对练

以器械的劈、砍、击、刺、格、挡、架、截等攻防技击方法组成的对练套路。主要有短器械对 练、长器械对练、长与短对练、单与双对练、单与软对练、双与软对练等诸多形式。常见的有单 刀进枪、三节棍进棍、双匕首进枪、双打棍、对刺剑、对劈刀等。

3.徒手与器械对练

一方徒手,另一方持器械,双方进行攻防对练的套路。常见的有空手夺刀、空手夺棍、空手 进双枪等。

(四)集体演练

集体进行的徒手的或器械的、或徒手与器械结合的套路练习称为集体演练。竞赛中通常 要求6人以上,如集体基本功、集体拳、集体刀、集体长穗剑、集体攻防技术等。要求队形整齐, 动作一致。可以变换队形图案,还可以配乐。

三、搏斗运动

搏斗运动是两个人在一定条件下按照一定的规则进行斗智、较力、较技的实战攻防格斗。 目前开展较为普遍的有散打和推手,尚未普遍开展的有短兵和长兵。

(一)散打

散打又称散手,古称手搏、白打等。由于比赛是以徒手相搏相较的运动形式在擂台上进 行.又称“打擂台”。现在的散打是两人按照一定的规则使用踢、打、快摔等方法制胜对方的竞 技项目。

(二) 推手

推乎是两人遵照一定的规则,使用棚、捋、挤、按、探、捌、肘、靠等技法,双方粘连黏随,寻机 借劲发力将对方推出,以此决定胜负的竞技项目。

(三) 短兵

短兵是两人手持一种特制的短器械,遵照一定的规则,以剑法和刀法为主要攻防方法进行 比赛的竞技项目。

(四) 长兵

长兵是两人手持一种特制的长器械,遵照一定的规则,以棍法和枪法为主要攻防方法进行 比赛的竞技项目。

第二章武术与中国传统文化

第一节武术与民族精神

一、 民族精神的内涵和功能

中华民族精神是中华民族在长期发展过程中形成的支撑其走向文明、走向进步、走向现代 化的思想、观念、伦理、品格、气质、心理等精神因素的总称。江泽民在中共十六大报告中指出: “在五千多年的发展中,中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、 自强不息的伟大民族精神。”(《全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面》)这是对 中华民族精神核心内容和基本思想的高度凝炼和概括,为我们准确把握中华民族精神提供了 正确指南。

费孝通等认为,民族精神是一个民族的生命力、创造力和凝聚力的集中体现,是一个民族 赖以车存和发展的核心与灵魂(《中国文化与全球化》)。因此,“唯有民魂是值得宝贵的,唯有 他发扬起来,中国人才有真进步”(《鲁迅全集•第3卷》)。

民族精神在综合国力的发展中,乃至在整个国家和民族的发展中从三个另面发挥出积极 的能动作用。第一,民族精神具有凝聚作用。中华民族精神是中国56个民族的共同精神财 富,国家的统一•、各民族的团结,要由这个共同的民族精神来维系;各民族的积极性和创造性也 要由这个共同的民族精神来凝聚。第二,民族精神具有支撑作用。民族精神是民族生存和前 进发展的精神支柱,特别是当民族生存的物质条件遇到困难、前进发展遭受挫折的时候,这种 支撑作用更为重要和明显。第三,民族精神具有激励作用。民族精神是鼓舞民族前进的号角, 是激发民族活力的动力,是校正民族志向的标尺,是滋养民族品格的食粮。

总之,按照马克思主义精神的能动作用观点来看,民族精神这种精神力量在l定条件下可 以转化为推动民族前进的物质力量。我们正在进行的伟大的事业需要并将产生崇高的精神, 崇高的精神也支撑和推动着伟大的事业。具有坚强精神的民族才是有前途的民族。

二、 刚健有为、自强不息是中华民族的民族精神

“物竞天择,适者生存”,这是人类进化为万物之灵的自然法则。中国古代哲人认为,人生 于天地之间,是天地的精华,人的精神应兼容天地的德行。其中自强不息就是一个人、一个民 族或一个国家之所以能够生存并自立于天地之间和世界民族之林的基本精神。“天行健,君子 以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”,刚健有为、自强不息作为中国文化基本精神之一,是中 国人积极人生态度最集中的理论概括和价值提炼。古今中外,个人的自立与事业成功,国家的 富强与民族的兴盛都离不开自强不息的精神。尚武能培养自强不息的精神。

.中华民族自强不息、刚健有为的精神,不仅在我们民族兴旺发达时期起过巨大的积极作 用,而且在我们民族危难之际,也是激励人们起来进行反侵略反压迫斗争的强大精神力量。

三、尚武对培养中华民族精神的价值与作用

(一) 武术对现代人良好竞争意识的培养

竞争是当今社会最为显著的特征之一。武术作为自古以来锻炼体魄、防身自卫的一项身 体运动,可以使练习者在坚持不懈的练习过程中强健体魄,不断提高攻防技能,这是自强不息 精神赖以牛存的基础。强健的体魄能保证机体承受社会劳作的苦累,抵御严寒、酷暑、病痛对 人体的侵袭,在艰苦和恶劣的环境中求生存。防身制敌技能可以对付敌对者的武力侵犯,在遭 遇强敌时,能借助攻防技能保护自己,打败对手。这种胜利体验.能逐步使尚武者养成不屈服 恶劣环境和竞争对手,见恶不畏、见强不惧、勇于拼搏、夺取胜利的精神。

社会的进步使竞争日趋激烈,人们的心理大多在竞争的过程中承受着巨大的负担。武术 文化深受儒家文化的影响,在道德伦理的限制下,形成追求礼让的竞争观,讲究不为人先,大义 服礼,先礼后兵的大将风度,反映中国人刚强而不狂野、有礼有节、“点到为止”的竞争特点,追 求精神气质的优胜往往多于比赛的胜败。这种对竞争独特的认识同追求个性张扬的西方文化 形成鲜明的对照,有利于个人素养的提高,起到调节不良情绪、缓解竞争压力的作用;有利于形 成良好的竞争环境和个人竞争心态的平衡.避免在社会竞争中表现出攻击和侵略的天性,对正 确的竞争意识培养有着独特的价值和作用。

(二) 武术对现代人建立正确人生观与和谐人际关系的影响

重义轻利,从来就是武术文化所推崇的武德信念。人应当在正义的指导下去追求利,不能 单纯为了利而追求利,不能见利忘义,更不能以利害义。要建立起国家和民族的利益高于一切 的信念,热爱祖国,热爱人民,要时刻牢记不为一己私利做出有辱国格、人格的事情。如果国家 和人民的利益受到损害时,要奋不顾身,挺身而出,“见义勇为”,“舍生取义”。从物质利益和精 神价值的角度来说,武林中人重视精神价值胜于物质利益,通过劫富济贫、除暴安良、抑恶扬善 来实现自己的精神追求。所以,武术的学习和演练对现代人建立正确的人生观有着积极的 影响。

和谐是武术文化构成的根基。武术文化追求和谐,注重处理人与人、人与自然的关系,表 现出极强的“人际和谐”的价值取向。武术文化是刚柔相济的,既表现出宽厚待人的思想,又追 求积极进取的精神,既可以让习练者做到“己欲立而立人,己欲达而达人”,学会关心人、帮助 人、成就人,认真为社会和他人做贡献;又能够教化人“己所不欲,勿施于人”,学会宽容人、体谅 人、尊敬人,不损害他人和社会利益。武术文化的这种内在教化和要求,对现代人建立正确和 谐的人际关系无疑可起到促进作用。

(三) 武术对培养现代人意志品质的作用

历史告诉我们,凡成大器者必须经过长期艰苦的磨炼。这种艰苦的磨炼不仅适用于做学 问,也适用于习武者。习武是一个艰辛的过程,在此过程中,习武者需要经受身体上的痛苦和 意志上的考验。因而不论古今,武术家们都把习武者的意志培养看作是教育的重要目标与核 心内容。习武者在练功时讲究“练内”与“练外”,即“内练一口气,外练筋骨皮。”练内,就是改善 习武者的意念、气息、脏腑、经络、血脉等的状态,达到“内壮”;而练外,则是增强骨骼、筋腱、肌 肉、皮肤等部位的机能,以求“外壮”。练内是练外的基础,而练外又将雄厚的内功转化为强大 的技击力。这样内外结合,相辅相成,才可修炼出深厚的功夫。为达此目的,习武者不仅在饮 食起居.上要有所节制,而且在练功的刻苦、恒久上尤为讲究。一定要做到锲而不舍、自强不息。 武术界流行的谚语有“一日练一日功,一日不练十日空”、“拳不离手,曲不离口”、“架子天天盘, 功夫日日增”、“若要功夫好,一年三百六十早”等等。由此可见,要成为武林功高技精者,必须 长年累月,甚至用一生的时间苦练不辍才行。,若怕苦怕累,稍有懈怠,则半途而废,前功尽弃。

第二节尚武崇德是武术文化的重要内涵

“文以评心,武以观德”,说明了武德在中国武术文化方面的重要地位。武术在长期的形成 和发展过程中,突出地强调道德修养的作用,并以传统的崇德扬善道德观来协调习武者与他 人、与社会之间的关系,以达到“德”与“艺(武技)”的统一。

一、武德与武礼

(一)武德

- 武德的概念

所谓武德,即武术道德,是从事武术活动的人在社会活动中所应遵循的道德规范和所应有 的道德品质。

“武德”一词最早于三千多年前就已出现。武德从伦理学的角度来看,它不仅是个人体现 武术伦理规范的主体,侧重于个人意志的选择,而且包含了在整个武术社会活动以及参与其他 社会活动的秩序规范。并且个人的武德只有适应社会实践才能决定其品格的高低;同时,武德 也只有在社会共识的秩序规范中,才有实践的价值和意义。对武德的正确理解,应当是武术伦 理规范与习武者道德行为准则的总和。它始终应贯穿于习武者整个的练武、授武、比武等一系 列的武术社会活动之中。

传统武德的内涵

武德理论包含的内容是多方面的、多层次的,其萌芽、形成和发展有一个历史过程。历史 上最早的、带有条款性的武德记载见于《左传•宣公十二年》中的“武有七德”,即“禁暴、戢兵、 保大、功定、安民、和众、丰财。”这是对诸侯用兵道德的要求。在武德理论形成与发展过程中, 一直居于封建社会正统地位的儒家仁学逐渐形成了传统武德的主要内容。

传统武德的伦理精神是由儒家的德性、道家的道心和释家的佛性构成的。武德作为中国 传统伦理的一个组成部分,其道德精神表现实质上是中国传统伦理精神在武术领域内的体现。 它的内容虽然随着各个不同时期的发展而不断的补充和丰富,但其本质仍表现为:仁、义、礼、 智、信、勇。

仁:在一定程度上概括了人的全部道德意识,这也是习武者最高层次的品德追求和德性的 最高境界。仁的基本涵义就是用广博的爱心去爱一切人。仁的核心是孝悌,要求武林中人具 有师慈徒孝、兄贤弟恭、朋亲友爱。忠、恕则是为仁之方。要求习武者忠于师门。广义的理解 就是要忠于事业、民族和社稷,要与人为善,以爱人之心宽恕他人,求及安宁、祥和。

义:义为行善之本。在武德中还可以理解为“仁”是通过“义”的环节过渡到人的道德行为。 “义”是依“仁”而行的方法、途径和标准,“义”在武德中还可理解为秩序、等级。“义者,宜也”, 就是习武者的言行举止要与自己的身份相称。君臣父子,师徒兄弟的纲常不能乱,这是武林中 人心目中神圣不可侵犯的人伦。

礼:礼来自人的恭敬辞让之心,是仁义道德的节度及由此产生的待人接物的礼节仪容。武 林界对“礼”有着严格的标准和规定,并由此而衍生一系列具体的、形式化的礼仪,直接付诸于 习武者道德践履.作为其行为的文饰。“礼”还直接包括制裁制度,对违背“礼”的人要给予处 罚。“礼”在武德中具有实践意义,它不但告诉习武者“应该做什么”,而且还告诉其“应该怎么 做”,是“仁”与“义”向行为落实的一个重要环节。

智:当习武者有了武德情操和礼仪规范后,还需有自觉的道德意识,这就是“智”。智的功 能就是认洪“仁”、“义”.并保证它的实践。它根源于人们的是非判断之心,其功用在于体人生, 知人伦,明是非,辩善恶,只有如此才能“穷不失义达不离道”,做一个“富贵不能淫,贫贱不能 移.威武不能屈”的侠义之人。

信:“信.诚也”,就是说做人要诚实.守信用,诚守诺言是武林的传统。“-言既出' 驷马难 追”。实践诺吉,不失信于人,不畏艰难险阻,甚至甘愿牺牲生命,只身赴死的事迹,历代多有所 闻。可见,守信重诺是武德的重要内容之一。

勇:武德中的“勇”既是道德标准乂是行为实践。但“勇”,又有“大勇”和“小勇”之分。武德 中提倡的是“大勇”,指的是通晓仁义道德,明辨是非善恶之后,果断采用的举止行为。为国为 民,匡扶正义,除暴安良,惩恶扬善,扶弱济贫等.即为“大勇”之举,在武林中是被极力推崇和效 仿的。为私利或意气用事而逞强斗狠,则被视为“小勇”,也称做“匹夫之勇”,为武林中人所 不屑。

- 现代武德的内涵

树立理想,为国争光

理想是人们在社会实践中形成的,具有现实可能性的、对未来的向往和追求。树理想,古 人称为“立志”,志不立,天下无可成之事。为此,理想是每个习武者坚强的精神支柱,是实现人 生目标和成就事业的原动力。而要实现自己的理想,必须经过努力奋斗才能达到。习武者的 崇高理想,应该是振兴中华武术,弘扬民族文化,为武术走向世界,造福于世界人民和为祖国争 光而不懈努力。同时,继承和发扬中华武术,为全民健身服务,为推动社会主义精神文明建设 贡献力量。

爱国爱民,见义勇为

爱国主义,是全国人民为社会主义现代化建设而团结奋斗的力量源泉。邓小平同志指出: “中国人民有自己的民族自尊心和自豪感,以热爱祖国,贡献全部力量,建设社会主义祖国为最 大光荣,以损害社会主义祖国利益、尊严和荣誉为最大耻辱。”要建立起国家和民族利益高于一

切的信念,热爱祖国,热爱人民是当今习武者高尚的道德情操,决不能做出有辱国格人格的事 情。若国家和人民的利益受到侵害时,应奋不顾身,挺身而出。当人民的利益受到坏人损害 时,应见义勇为,以正当的防卫保护人民群众。当祖国受到侵犯时,更应万众一心为捍卫祖国, 英勇奋战,甚至献出自己的生命。

(3) 尊师爱生,团结互助

尊师重道是传统美德,习武者应尊敬师长和前辈。不仅在行为举止上要谦和礼下,恭敬从 命,更应该聆听教诲,认真实践,好学上进。珍惜师长、前辈的辛勤付出。师长、前辈应在政治 上、学业上、生活上关心和爱护学生,要尽心尽责,毫不保留地传授技艺。在敬业精神上,教师 更应该忠诚武术事业,以身立教,为人师表,诲人不倦。学者应该热爱事业,勤学苦练,学而不 厌。在人格上,师生之间是平等的,要发扬民主,不搞“家长制”“一言堂”。学友之间应该团结 友爱,谦虚谨慎,互相尊重。“以武会友,切磋技艺”,互相学习,共同提高。另外,师生都应该打 破门户之见,破除循规保守、固步自封的旧习,搞好武术界的团结,取长补短,勇于探索,共同进 步,在继承优秀传统的基础上,改革创新。

(4) 修身养性,遵纪守法

武德中的修养主要是指个体行为,其根本乐趣又在于改变自己,以适应和维护社会秩序。 它是以善之人性为起点,强调习武者真心诚意与修身养性。在中国传统文化中,“身”是被认为 不道德的欲望之体,“性”则是道德的“本我”。因而“身”需要“修”,“性”需要“养”,修身养性的 实质就是以“道德我”克服“欲望我”达到道德上的超越。习武者要不断加强自我修养,培养高 尚的道德情操和良好的生活作风,坚决抵制资产阶级和一切剥削阶级腐朽思想的侵蚀和污染。 当前尤其要清醒地认识和抵制在市场经济条件下,一些领域道德失范,拜金主义和个人主义的 影响和腐蚀。在处理事情和人际关系时,决不能见利忘义,见利弃义,唯利是图,甚至损人 利己。

遵守法纪是习武者最基本的道德规范,要做到这一点,首先要加强法制学习,增强法制观 念,从思想上提高奉公守法的自觉性,并且能够依法办事。在任何情况下都要自觉维护法律的 威严和自身的合法权益。同时还应该执行有关部门依法制定的各项规章制度,并勇于同违法 乱纪的行为作斗争,以确保各种社会活动正常开展,维护社会安定。习武者要切记任何时候不 得自持武力,违法乱纪,逞强斗狠,妄自出手。要树立习武者的良好形象。

(5) 文明礼貌,举止端正

我国素称礼仪之邦,有悠久的道德传统。武林界曾流传着“未曾学艺先识礼”,“学拳先习 礼”的传统。习武者平时的举止要端庄大方,有礼貌。言谈话语要有素养,并做到言必行,行必 果,待人处处热情诚恳,和蔼可亲。服饰要整洁得体。在表演竞技、教学训练、社会武术和国际 武术交往等活动中,都要严格按照武德的行为规范进行操作,表现出个人立身风度,以及容端 体正的尚武本色,充分反映出习武者的良好素质。

(二)武礼

1.徒手礼

(1)抱拳礼

抱拳礼是由中国传统“作揖礼和少林拳的抱拳礼(四指礼)”加以提炼、规范、统一得来的, 并赋予新的涵义。

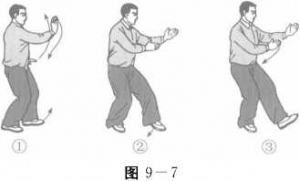

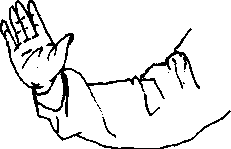

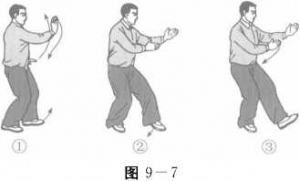

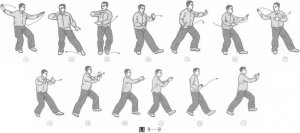

行礼的方法是:并步站立,左手四指并拢伸直成掌,拇指屈拢;右手成拳,左掌心掩贴右拳 面,左指尖与下颌平齐。右拳眼斜对胸窝,置于胸前屈臂成圆,肘尖略下垂,拳掌与胸相距 20~30cm

0头正、身直,目视受礼者,面容举止自然大方。

抱拳礼的具体涵义是:左掌表示德、智、体、美“四育”齐备,象征高尚情操。屈指表示不自 大,不骄傲,,不以“老大”自居。右拳表示勇猛习武,左拳掩右拳相抱,表示“勇不滋乱”、“武不犯 禁”,以此来约束、节制勇武的意思。左掌右拳拢屈,两臂弯曲成圆,表示五湖四海(泛指五洲四 洋),天卜武林是一家.谦虚团结,以武会友。左掌为文.右拳为武,文武兼学,虚心求知,恭候师 友、前辈指教。

(2)鞠躬礼

行礼的方法:并步站立.两手垂置于体侧,手心向内贴于大腿外侧,上体向前倾斜15

- 持械礼

(1) 抱力礼

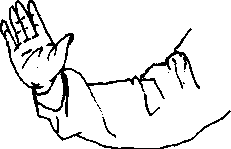

并步站立.,左手抱刀,屈臂抬起使刀横于胸前,刀刃向上;右手拇指屈拢成斜侧立掌,以掌 心附于左手拇指第一指节上.高与胸齐,两手与胸间距离为2~3cm目视受礼者。

(2) 持剑礼

并步站立,左手持剑,屈臂抬起使剑身贴前臂外侧斜横于胸前;右手成掌以掌外沿附于左 手食指根皆.高与胸齐,两手与胸间距离为20〜3cm目视受礼者。

(3) 持枪(棍)礼

并步站立,左手持枪(棍)把段(靠把端1/3处)屈臂置于胸前,枪(棍)身直立;右手成掌,附 丁左手拇指第二指节上,两手与胸间距离为20〜30cm目视受礼者。

运动员若持双器械,应将器械交一手执握,行抱刀礼,持剑礼,持枪(棍)礼;若不适合行礼 时,则应两手持械面向裁判长立正行注目礼,其他器械参照以上各种礼仪执行。

浏览3,766次