20世纪50年代初,新中国百业待兴。中国式摔跤这一国粹由中华人民共和国体育 运动委员会主任贺龙元帅批示,在全民健身群众活动的基础上全国各省相继建立了职业 专业队,系统地弘扬升华了这一国粹。河北在天津的基础上建立了专业队,张鸿玉老先 生任河北队首席执鞭教练。张鸿玉老先生1925年先拜于六合门李洪斌先生门下,学习武 术及擒拿正骨,后拜天津南市清和街牛肉铺掌柜王昆山老师学习摔跤,王昆山的老师即 是清朝“善扑营”的“布库”小鬼崔与大老冯(冯得禄)。小鬼崔有几手绝招,即看家的 绊子,与对手一照面即可将对手摔晕过去。大老冯跤法细腻、诡诈,常在对方没来得及 反应就将对方置于穷途。张鸿玉老先生与跤坛泰斗张魁元、张鹤年、张连生在天津培养 出不少各民族全国冠军和运动健将,如崔福海、张冒清、杨海生、僧格、丹巴、金木岩、 其才德等。本省及外省名将都将受教于他们,为我国体育摔跤事业做出了贡献。

50〜60年代,由全国摔跤冠军的摇篮、人才济济的天津代表河北组队,后来形成闻 名全国的快、准、狼多边风格的天津跤,列队阵容战将有宝刀未老的大老九张魁元老前 辈、衣不沾尘的杨子明、神鬼难拿的王恩信、跤坛天贼孟广彬、铁别子贾福才、威猛只 将高福桐、闪电侠客蒋学刃等人。我国首批运动健将河北摔跤队占据三名:张魁元、杨 子明、孟广彬,其中以杨子明最为突出,在1956年全国摔跤赛中以十战全胜的成绩夺取 全国冠军,将中国式摔跤的“快”字诀发挥升华到极致,直上九天,摘星揽月,漫游跤 界星河。至今在世界中国式摔跤跤坛上留下他们可歌的一篇。

中华人民共和国成立后,中国式摔跤有了很大的发展。1953年第一届少数民族运动 会上,中国式摔跤被列为正式竞赛项目,前几届全运会也均被列为正式比赛项目,并每 年举行全国锦标赛o 1956年和1957年,中华人民共和国体育运动委员会相继颁布了 “中 国式摔跤运动员等级制”和“中国式摔跤规则”,将中国式摔跤运动正规化。1953年第 一届全国民族形式体育运动表演及竞赛大会上的摔跤比赛,是历史上空前的摔跤大赛。 各地区、各民族的摔跤运动员在天津市欢聚一堂,比试较量,切磋技艺,交流经验,提 高了技术水平,增进了民族团结。

这次比赛是按大会审订的《民族形式体育运动摔跤暂行规则》进行的,规定比赛时 运动员赤背穿坚固的短上衣,系腰带,穿轻便长裤和布质短靴——突出民族形式。后来, 为了适应摔跤运动的发展,1955年在中央体育学院(现北京体育学院)开设摔跤专修课, 培养摔跤专业人才,先后毕业的学生多数担任了各省、市、自治区和国家集训队摔跤及 柔道的教练员,同时着手摔跤方面的科学研究工作。1956年国家体委颁布了中国式摔跤 运动员等级标准。在北京举行的1956年全国摔跤比赛,是我国第一次举行的摔跤单项比 赛,有21个省、市、自治区代表队的96名运动员参加。在这次比赛大会上通过了我国 第一批10名中国式摔跤运动健将。第一届全运会后,由于三年自然灾害,练习摔跤的人 少了,技术水平下降,中国式摔跤一时处于低潮。1963年后才逐渐恢复,业余体校有了 摔跤班,并组织了各种形式的比赛。十年动乱期间,各种摔跤比赛停止了,有的地方甚 至禁止人们练习摔跤。直到1974年才恢复全国比赛。1975年第三届全运会上的摔跤比 赛参加比赛的单位和运动员不多,技术也没有发展。

打倒“四人帮”后,摔跤界通过拨乱反正,逐渐恢复正常活动。私人跤场和厂矿的 摔跤队逐渐恢复活动,练习中国式摔跤的人又多起来。1982年和1986年的第二届和第 三届全国少数民族运动会都把摔跤列为主要比赛项目。第四届全运会上,摔跤比赛分为 十个级别。摔倒对方一跤根据动作的幅度和倒地的情况可以得1分、2分或3分。参赛 运动员都经过系统训练,技术水平普遍提高。技术战术向着积极快速的方向发展,一代 新手在成长。如内蒙古队员董雅臣勇猛顽强,体力充沛,动作敏捷、连贯,善于抓上就 用,连续进攻,不给对方以喘息机会,他在比赛中所向披靡,名震跤坛。

中国跤正在走向通往奥运的神圣之途。中国跤运动有悠久的历史,它是一种民族形 式的体育项目,也是中国文化遗产之一,是一项高雅、文明的运动,它的高雅就在于不 是置对手于死地,而是体现了健体与对抗中的人文内涵,是中华文明的象征。

■,、、传承氏嗾女化,竞耕共同或放,中国式摔戏迎束未大

北京人呼唤对中国跤再认识 《北京晚报》在体育版面,曾刊登了笔者的短文《北 京冷了中国跤》,旨在呼唤北京人对此项运动的再认识,依靠民众之力做好北京的群众 性体育工作。中国式摔跤是我国广大人民群众所喜闻乐见的优秀的民族传统体育项目之 一,北京又是中国式摔跤重要的发祥地,重振中国跤雄风,不仅是业内人士的希望,也槎 人民群众的要求。北京重振中国跤的辉煌要依靠 人民群众的支持、业内人士的努力和各级有关领 导的关怀。1993年中国跤“告别”全运会后,这 一运动项目迅速沉寂,全国锦标赛和冠军赛十分 冷清,甚至停办。自中国摔跤协会下属的中国式 摔跤发展管理委员会于2004年成立后,这个中华 民族优秀传统体育项目的赛事逐步规范。近期, 中国跤这一优秀民族传统体育项目受到很多单位 和有识之士的关注、重视和支持,比赛、座谈等 活动越来越多(见图l-20)o

中国式摔跤在民间复苏就在雅典奥运会如火如荼之际,一群津门汉子却为了一项 濒临失传的中国古老体育运动尽心尽力。由于我国体育的奥运战略,使得中国式摔跤这 一流传了几千年的古老技艺日渐式微。为了传承这一国粹,几位老人在海河边孤单守望; 为了弘扬这一国粹,几位民企老板慷慨解囊。海河边的一块沙地上,里三层外三层围了 百余人,叫好声阵阵传来。场中一老一少两位武者正在对峙。只见少年身手敏捷,抢上 底手,背步拧腰' 一招“叉入”紧接一个“回马勺”,都被老者一一化解。这一幕发生 在天津海河边的沙地上。这块沙地,就是天津“顺达跤社”的跤场(见图1-21)。

中国式摔跤在首都职工中复苏沉寂多年的中国式摔跤,因其浓郁的民族特色和独 到的运动魅力,开始在首都的职工生活中扎根蔓延。在北京举行的第二届首都职工中国 式摔跤等级教练员考评班,就是中国跤在职工中培育出的又一朵鲜艳的花蕾。更为可喜 的是,中国跤在首都职工中萌发出了新的生机与活力。北京市职工体育协会副秘书长张 振英介绍说,目前中国式摔跤在首都职工中都有不同程度的开展,同时各种形式的交流赛、邀请赛也开始举办这一项目(见图1-22)。

中国式摔跤正吸引着越来越多农民的参与我国农运会的比赛中开设有中国式摔 跤比赛项目。行内人士欣喜地说,中国式摔跤正从我国北方农村走向全国,并在走向市 场方面进行了一些成功的尝试。这个项目前景喜人。参加农运会中国式摔跤赛的农民选 手远远超过上届,共有19个省(市、区)的79名选手参加了在绵阳举行的决赛阶段的比 赛。不仅内蒙古、山西、安徽等中国式摔跤开展广泛的省区派出了强劲阵容,上海、江 西、浙江、江苏、湖北、四川等南方省市也踊跃参赛(见图1-23)。

赛、邀请赛也开始举办这一项目(见图1-22)。

中国式摔跤正吸引着越来越多农民的参与我国农运会的比赛中开设有中国式摔 跤比赛项目。行内人士欣喜地说,中国式摔跤正从我国北方农村走向全国,并在走向市 场方面进行了一些成功的尝试。这个项目前景喜人。参加农运会中国式摔跤赛的农民选 手远远超过上届,共有19个省(市、区)的79名选手参加了在绵阳举行的决赛阶段的比 赛。不仅内蒙古、山西、安徽等中国式摔跤开展广泛的省区派出了强劲阵容,上海、江 西、浙江、江苏、湖北、四川等南方省市也踊跃参赛(见图1-23)。

中国式摔跤有了全国冠军赛经中国摔跤协会、中国式摔跤管理委员会和中国式 摔跤人3年多的努力,有着4 000多年历史的中国式摔跤终于走过漫长的寒冬,迎来 了春天。在河北唐山市揭幕的2006年“中新杯”全国中国式摔跤冠军赛中,共有31 支队伍报名参赛,参赛人数接近400人,是恢复中国式摔跤比赛以来规模最大的一次 (见图1-24)。专家认为,这一比赛规模空前,参赛的俱乐部更多,尤其引人注目的是 清华大学和首都体育学院也都派队参赛,还有中学和小学队等,这表明京跤复苏的步 伐正在加快。为了更进一步刺激中国跤的发展,冠军赛参赛人员的资格范围较广:中 国跤王争霸赛各级别前八名、全国体育大会各级别前八名、全国锦标赛前八名、全国 大学生运动会各级别前六名、,各省(市、区)各级别前三名,以及各地市级比赛各级别 的前两名。比赛各个级别的前八名将获得参加中国跤王争霸赛的资格。中国摔跤协会副 主席周进强表示,在全力备战亚运会和奥运会的间隙举办此次冠军赛,体现了竞技体育 和群众体育的协调发展,体现了奥运会与民间传统体育的协调发展。

中国式摔跤有了跤王争霸赛2004年和2005年连续两年在中央电视台播出的“中 国跤王争霸赛”,收视率均高达1.3%,稳居白天节目排名第一名,全天节目前十名。这 说明中国跤运动有着庞大而稳固的观众群,此项运动独具魅力以及在中国具有良好的发 展前景。2006年“中国跤王争霸赛”正是在这种热浪滚滚的前提下,再次将属于中国人 自己的中国跤推向电视荧屏(见图1-25)。

把中国式摔跤推向奥运“把中国式摔跤推向奥运”,一直是国家体育部门工作的 重点,也是众多跤坛前辈孜孜以求的目标。随着2008年奥运会即将在北京举行,作为中 国主要的潜奥运项目——中国跤,我国体育部门自2004年开始,除在各高校相继开始中 国式摔跤这一科目,培养更多的高素质中国式摔跤人才外,还专门成立了 “中国式摔跤 发展管理委员会”,在制订中国跤十年发展纲要的基础上,还推出了以“中国跤王争霸 赛”、“世界跤王争霸赛”等为主导的系列国家级赛事,旨在进一步加快中国式摔跤走 向奥运的步伐。中国跤运动传播国粹竞技精神是深度激发受众的法宝。切、勾、拿、入、 揣,招招透炎黄真气,式式显中华精神(见图1-26)O

十几所高校人员参加裁判员培训班 这表明,作为中华民族优秀传统体育项目的 中国跤,受到了大专院校的青睐。全国中国式摔跤裁判员培训班在北京开学,近百名 学员参加。与近10年前的上一次培训相比,这次不仅人数更多,学员分布的地域也 更广,他们分别来自17个省、自治区、直辖市。更可喜的是,有12所高等院校的人 员参加培训。这些学校是:清华大学、首都体院、吉林体院、天津体院、内蒙古师大、 西安体院、西北工大、武汉体院、上海体院、上海剑桥大学、成都体院、西南师大。 参与授课的专家小组成员、首都体院教授苏学良说,参加这次培训的人数多、年轻人 多、高校人员多,第一次有了女学员。这是因为“中国跤王争霸赛”推出后,使这项 滑入低谷的运动获得了新的发展动力,点燃了人们心中的希望之火。在为期4天的培 训中,学员将学习裁判员管理办法、理论基础和体育竞赛编排,以及中国式摔跤的历

史演变、主要技术动作、竞赛规则等,并参加笔试和实战测试。中国式摔跤是传统文 化的瑰宝,尽管被排除在全运会之外,仍有国内外众多的人关注,是一个大有希望的 项目。

■九、世■界各地或展中(8我概况

中国跤运动已经在世界各地得到广泛的发展。目前,在世界各地已经有数十个国家

和地区在开展中国跤运动,它们遍及欧洲、非 洲、美洲和亚洲;在法国、意大利、美国等国 还举办包括“巴黎市长杯”中国式摔跤国际邀 请赛、意大利中国式摔跤国际邀请赛、北美中 国式摔跤国际邀请赛等国际性赛事。

国际武术联合会目前也正在积极努力,拟 通过巴黎举办国际武术散打邀请赛等形式,进 一步把融合中华武术中摔跤和拳术、按现代体 育竞赛规则而进行的一种新的竞技对抗项目 ——中国跤推向奥运会(见图1-27)。

中国跤在欧美国家、港澳台地区有着相

当大的影响,欧洲国家已发起并举办了多届的欧盟摔跤赛,他们也多次要求中国成 立中国跤的国际组织。中国摔跤协会审时度势,先从修订规则入手,开始落实推动 中国跤的办法。据周进强介绍,规则修订必须本着不断适应项目发展和观众需求的 原则:统一、完善、易懂、简洁。新规则于2007年采用。其次是举办有影响力的国 内、国际比赛,增强国际间的交流,他还举例说将借鉴韩国人全球普及跆拳道的方 式,将高水平的中国式摔跤教练介绍到各个国家,推广、传播中国人自己的民族文 化和项目。

■十、中国式摔戏国际建精赛

天津中国式摔跤国际邀请赛 为庆祝天津建卫600周年,向世界展示天津,让天 津走向世界,由国家体育总局、中国摔跤协会、天津市体育局主办,天津电视台、天津 市社会体育指导中心、天津一川体育发展有限公司共同承办的2004年中国式摔跤国际邀 请赛在天津市青少年体育俱乐部举办。有美国、法国、西班牙、意大利、瑞士、阿尔及 利亚、比利时、蒙古、荷兰、摩洛哥、突尼斯、韩国、中国台北、中国香港等国家和地 区的近200多名选手参加此次大赛,我国还将组建中国队及中国大学生队参加男女各个 级别的比赛。竞赛分男子组10个级别,女子组7个级别。天津是中国式摔跤的发源地之 一(京、津、保),已培养出多名全国冠军,在各个运动会当中取得过优异的成绩。天津 市首次举办中国式摔跤的国际比赛,对弘扬民族体育文化,大力促进中国式摔跤运动的 发展,使其成为天津的又一亮点,同时对宣传天津,展示近年来天津改革开放的成就将 起到积极的作用(见图1-28)

图1-28 中国式摔跤国际邀请赛新闻发布会

北京中国式摔跤国际邀请赛 北京中国式摔跤国际邀请赛于1997年12月25日至 27日在北京地坛体育馆举行。来自美、英、法、意、日、韩等十几个国家和地区的60 多名选手,将在男子10个级别和女子4个级别的角逐中与东道主的两支队伍一比高低。 近年来,中国式摔跤在欧美一些国家盛行,创办中国式摔跤俱乐部、组织中国式摔跤比 赛日渐增多,其中以法国连办三届“巴黎市长杯”中国式摔跤国际邀请赛的规模和影响 最大,并已颇具水平。本次比赛人们在跤场上欣赏到金发碧眼的“老外”穿起裕槌,向 中国选手发起挑战。

高校大学生参加中国式摔跤国际邀请赛出征中国式摔跤国际邀请赛的中国式摔 跤国家队和大学生队。集训队队员都是来自各行业的业余跤手,他们中有教师、学生、 公安干警,还有来自内蒙古大草原的牧民。入选者都是全国锦标赛上脱颖而出的尖子选 手。特别成立的大学生队标志着中国式摔跤运动已经走进高校,更提升了这项运动的文 化内涵。目前中国已经有十几所大学设立了中国式摔跤系或专业。大学生队的队员都是 来自北京、天津、内蒙古、武汉等体育高校的在校大学生。近年来,中国式摔跤以其独 特的魅力享誉世界,在欧洲和美洲很多国家开展得如火如荼。因其不是奥运会项目,中 国一直没有正式组建中国式摔跤国家队,自第七届全国运动会上被取消设项以来,这项 融汇中国传统体育与文化的运动在中国遭受了多年冷落。面临着中国人可能将向外国人 学习中国跤的尴尬局面,一批热爱中国式摔跤的人士在国家体育总局的大力支持下发起 成立了国家队,并在中国举办国际比赛来推动这一民族传统体育在海内外的发展。

,第2教程申国跤市的特点与作用<

内容提示:中国式摔跤在长期的发展演变中,逐渐形成了自己的运动规律,并以其 特的技术风格和多方面的社会功能著称于世,通过学习了解中国跤术的特点与作用。

►中国式摔跤的特点

寓技击于体育之中 摔跤最初是军事训练的手段,与古代军事斗争紧密联系,是武 术四大技击方法之一(踢、打、摔、拿),其技击的特点是显著的。在实用中,其目的就 是以最有效的方法制服对方,迫使对方失去反抗能力。这些摔跤技艺至今仍在武术散打、 军事、公安干警训练与实践中被采用。

摔跤作为一项民族形式的体育运动,既具有体育的属性,也不失其技击的特性,将 这种格斗技能寓于竞技,以不伤害对方为原则,这就从单纯的军事需要演变成一项具有 独特风格的体育运动。

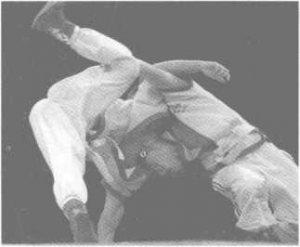

具有对抗性的技术特征对抗性是大多数竞技体育的共性特征,在中国式摔跤中表 现得尤为突出。在竞赛中,双方没有固定的动作顺序,在激烈的竞技、较力、斗智、斗 勇等攻防交替运动中,以快速、巧妙、干净地将对手摔倒在地而形成了两人相搏一站一 倒的运动特征。它要求运动员具有精湛的技能、敏捷的身手、强健的体魄和快速的应变 能力,因此它又区别于其他对抗性项目(见图2-1)。

具有独特的民族风格中国式摔跤是中华民族优秀的文化遗产,是在中国特定的社 会历史条件下逐渐演变发展形成的。因此,它有着鲜明的民族特色(见图2-2)。中国式摔 跤不同于日本的柔道与蒙古式摔跤,它是从中华民族传统体育文化中分化出来的。中国 式摔跤技术严谨、复杂全面,跤术上讲究规范、干净、利落、动作连贯;效果上力求 摔得幅度大,摔得潇洒漂亮;动作上追求完美实用。虽然中外摔跤运动都有共性特点, 但中国式摔跤是伴随着博大精深的中华武术而发展起来的,它还深受儒家的伦理观、道 家的哲理、佛家禅心以及兵家战略观念的影响,同时中国跤技术之全面、击发之巧妙、 哲理之深奥,是国外任何摔跤种类都不能与之相比的。

A中国式摔跤的作用

中国式摔跤具有健身、竞技、娱乐、观赏等价值,是增强体质、锻炼身体的良好手 段。

提高素质,健体防身 摔跤运动较力、较技、斗智、斗勇,对抗性强,人体各关节、 肌肉几乎都参加运动,因此经常参加摔跤运动,不仅能强身健体,还能促使人体骨骼、 肌肉更加发达。

竞技观赏,丰富生活 摔跤对抗性比赛,历来为人们所喜闻乐见。许多史料和文学 名著都有有关擂台争跤场面的描述,围观者都是“人山人海,群情沸腾”。特别是中国 跤在双人较力对抗中,使用撕、夺、抽、拉、圆、耘、挣、拧等技法,一人使另一人腾 空翻倒在地,进攻者潇洒地重心不失,稳如泰山,使观众“惊叹不已”,其漂亮的摔跤 技法,不但给观众赏心悦目的艺术享受与精神上的愉悦,还使观众感受到中国跤技的高 深莫测,促使更多的年轻人投身其中,丰富了人民的生活(见图2-3)。

内容提示:中国跤术是中国历史上各种摔跤形式不断演化、交流融合,最后整合而 成的产物.其中蕴含着中国几千年的深厚文化,具有浓郁的民族文化特色,是中华民族 奉献给世界人民的一项优秀体育形式.了解中国式摔跤与中国传统文化的关系,有利于 我们深入地认识中国式摔跤的现状,并从文化层次加以把握、学习和发展°

►中国式摔跤与中国文化的连续性和统一性

中国文化在历史发展中没有中断过,一环扣一环地连续发展。不像埃及、巴比伦和 希腊文化那样发生过间隔或跳跃。另外,中国文化是以华夏文化为中心,汇集了国内各 民族文化的统一体。这个统一体发挥着强有力的同化作用,在中国历史上的任何时刻都 未曾分裂和瓦解过。即使在内忧外患的危急存亡关头,在政治纷乱、国家分裂的情况下, 它仍能够保持完整和统一。这一特征是在世界任何其他民族的文化中都难以找到的。中 国式摔跤正是在这种历史文化背景下,以中原汉族地区的摔跤为基础,不断吸收和融合 了国内各民族(尤其是满族、蒙古族)的摔跤技术而逐渐发展形成的摔跤精粹。

►中国式摔跤与中国文化的包容性和多样性

中国文化虽然是一个完整的统一体,但同时又具有兼收并蓄的风度,能包容个性文化, 互相补充,共同发展。“提倡在主导思想的规范下,不同派别、不同类型、不同民族之间思 想文化的交互渗透,兼容并包,多样统一” O历史上汉民族文化长期与少数民族的文化共存, 使得区域文化和民族文化丰富多彩,比如历史上 形成的楚文化、晋文化、秦文化、燕赵文化、齐 鲁文化、吴越文化、巴蜀文化、蒙文化、苗文化、 藏文化和一部分地区的伊斯兰文化等。而中国式 摔跤身处这一大环境中,其简明的胜负标准,也 为其包容多样性的技术方法提供了基础。中国各 地区各民族的摔跤技术在汇聚成中国式摔跤的 同时,许多仍保留着自己的特点,继续独立发展, 同时也形成了中国式摔跤各具特色的技术流派 (见图3-l)o

>中国式摔跤与中国人文精神

千百年来,在中国传统文化中占主导地位的儒学曾给中华民族提供了丰富的人生

慧,凝结了中华民族特有的心理特征,塑造着中华民族特殊的民族性格。中国文化以人 为本,重人伦关系的协调,讲究群体互助,同西方世界的“个人本位”和“自我中心” 很不相同。传统体育作为中国传统文化的一种,是我们祖先寓教于乐的重要方式,而传 统摔跤活动就是其中的重要方式。仁者必有勇。中国式摔跤的激烈对抗,除了能锻炼身

体外,更重要的是,能增强人的勇气,培养人 在瞬息万变的情况下正直、机智、果敢的品质。

中国式摔跤讲究争斗中有礼有节,有劲不 粗野,艺纯熟而不轻浮,追求高尚的精神品位。 体现在规则上,讲究点到为止,三点着地即停 摔;在技法上追求艺,不尚蛮力;在竞赛中提 倡干净利落、不砸不落、文明竞赛。中国式摔 跤强调“以武会友”,不完全以胜负论英雄, 进一步体现了 “礼为用,和为贵”的群体伦理 观(见图3-2)o

“天行健,君子以自强不息”是中国人文 精神的写照;是一种谦虚不骄、百折不挠、自强不息的进取精神。中国式摔跤重视功法 练习,练功夫讲究熟能生巧,技合于道。至于艺,在全面提高身体素质、技术水平的同 时练就个人绝技,提“一力降十会”、“以小胜大”、“以巧制胜”。历史上有不少摔 跤名家,他们练功的感人事迹一直被传为佳话。

>中国式摔跤与中国武术文化

中国式摔跤是中国武术的一个分支,是武术中摔法的专门化发展。明清许多武术家 同时擅长跤术。所以武术的许多理论和技法同样在中国式摔跤中有所体现。中国武术哲 学中的“道论”、“气论”、“太极论”、“五行说”等也是中国式摔跤技战术的基础 和原则。例如中国式摔跤也以阴阳对立统一观解释跤技愿理,而且也强调“以巧破千斤”。 中国式摔跤中的“间劲”、“听劲”、“化劲”,都旨太极拳推手相通。两方运动员斗 智斗勇用的也都是中国的兵法谋略。在双方实力相当的高水平比赛中,任何一方都不会 轻易取胜,都必须运用组合技术,虚实变换,逢虚必实,逢实必解,逢力智取,逢弱力 敌,随机应变。中国武术讲究练功夫、练绝技、讲技艺等,这些都被中国式摔跤所继承 和体现。

►中国式摔跤与中国美学观念

中国文化的哲学追求是美感和乐感,而不是苦感和罪感。中国式摔跤早期是军事训 练方法,秦汉以后主要是宫廷和民间的娱乐性竞技活动,并逐渐形成了中国式摔跤特有 的美感、乐感及其可观赏性的价值追求。中国式摔跤是讲究快(打闪纫针)、巧(以巧破千 斤)的站立式摔跤,是技术与力量的完美展示,其动作干净利落,结果一倒一立,有很高

的观赏娱乐价值;另外,中国式摔跤重视练功、练技成艺,把外在的美和内在的提高有 机地结合起来。动作潇洒、飘逸,刚柔并济。每个功法都可以用来进行单独的表演,都 能给人以美韵的感受。中国式摔跤还注重服饰美。中国式摔跤运动员穿跤衣、着长裤、 系腰带、穿长靴,展示的是中国特色的服饰美,体现的是中国人文艺术含蓄美、柔和美 及精神美

中国式摔跤与中国养生文化

中国养生学讲究“天人合一”、“顺应自然”,强调生命与自然的和谐。“人法地, 地法天,天法道,道法自然”(《老子》第二十五章)。中国式摔跤训练中强调“冬练三 九,夏练三伏”,而且说“冬练长(zhang),夏练长(chdng)” 0长(zhdng),是指长功夫、 长力量,相当于现代竞技体育的冬训;长(chdng),是指长筋,柔韧性练习应在夏天。这 是对养生学中一年四季“生、长、化、收、藏”规律的应用。

中国式摔跤还吸收了中医养生学中的练养相兼、内外兼修等训练理论。“内练一口 气,外练筋骨皮,宁长筋三寸,杲长肉半分”。重视基本功与专项技法的联合锻炼。创 造了许多灵活有效且独具特色的训练器械与方法,如天秤、地秤、抖皮条等。

中国文化富于安土乐天的养生情趣,不像西方文化那样追求冒险与刺激。人们起居 有定,耕作有时,祈求天下太平,丰衣足食。这种安土乐天的文化心理也是形成中国式 摔跤融养生、健身和技艺、娱乐于一体的因素之一。

,第4教解我国民族式摔跤简介<

内容提示:我国是一个多民族组成的国家,目前开展摔跤运动最好的是我国的蒙古 族“本章重点介绍蒙古族摔跤,通过本章的学习,可对民族摔跤有一个全面了解'

A我国蒙古族简介

“敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。” 当你在中学语文课本上读到这首从北朝时就流传下来的古老的歌谣时,你是否会联想到 那绵亘千里、牛羊遍地的内蒙古大草原,联想到世世代代生活茬草原上的一个勤劳勇敢、 富于传奇色彩的民族——蒙古族。

蒙古族是中国北方古老的游牧民族,以畜牧业为主,兼营农业,在其漫长的发展进 程中,创造出了历史、文学、医学、天文、地理等方面的大量珍贵典籍。其中,《蒙古 秘史》是中国最早用蒙古文写成的历史文献和文学巨著,现已被联合国教科文组织定为 世界著名文化遗产。蒙古族的口头文学以英雄史诗《江格尔》最为著名,它以巨大的概 括力生动反映了蒙古族部落战争时代的社会历史,是中国文学史上“三大英雄史诗”之 一。蒙古语属阿尔泰语系蒙古语族,至今仍在使用传统的蒙古文。蒙古族信仰藏传佛教 和萨满教。蒙古族,现有人口 480.6万人,主要聚居在内蒙古自治区,其余部分分布在 东北、西北地区。“蒙古”最早见于唐代,是当时蒙古地区诸部落中一个部落的名称。 蒙古部落发祥于古望建河(今额尔古纳河)东岸一带,公元7世纪向西部草原迁移,并分 衍出许多部落,散布在从鄂嫩河到贝加尔湖之间的辽阔地带

浏览861次