五行拳的理论包含着深刻的辩证哲理,将主观上的唯心和客观上的唯物有机地结合 起来,相互转化。将武术、易理、中医学三位一体融会贯通,形成无上、正等、正觉、高层次 的精细学问。把自然科学和人文科学的观点融合一起才能真正参透武学之玄机,不可用 世俗对立的思维方式、常规的机械唯物技击观去对号入座,否则虽可登堂,终难入室矣!

(六)五行连环拳

这是将五行拳和十二形拳中的勸、鸡形、鼍形、龙形等动作组合在一起的演练套路, 集实用与表演于一体,动作舒展大方。武林聚会用以表演助兴,常见此拳,可以看出演练 者的功底、气势、火候。各家传承虽不完全一致,但都大同小异,基本原则不变。钱松龄老 口帀最初传的叫进退连环,后又传以下介绍的五行连环,其中也包括了进退连环的动作。

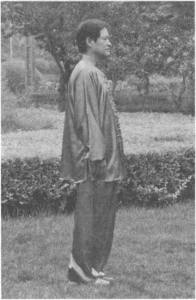

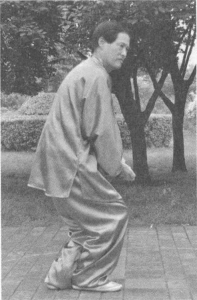

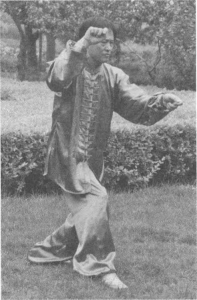

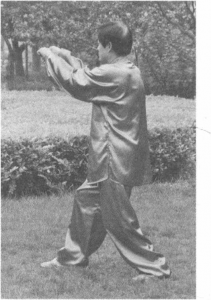

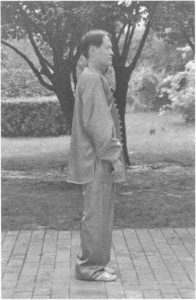

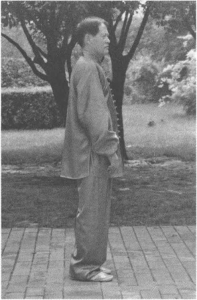

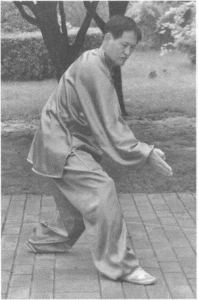

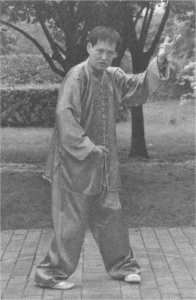

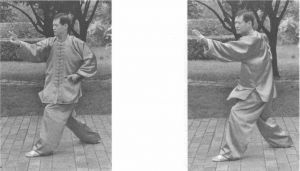

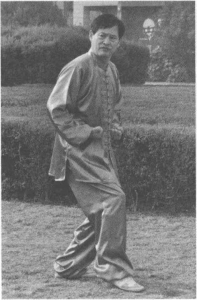

右脚顺地后拖与左脚并齐,震右 脚,双臂划圆至终点时,右拳合击左 掌心,手脚同步,目注前下方。也叫 “白鹤亮翅”

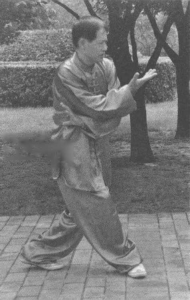

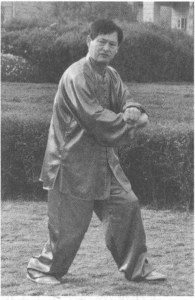

上右步出左炮拳,目注左手。以 上四式用暗劲,有缠绵拧裹之力,如拉 滑车,收放略缓,合掌震脚发瞬间弹抖 之力,要有抑扬顿挫,快似闪电,缓如 抽丝,刚柔相济,如一个节奏打到底则 索然无味矣

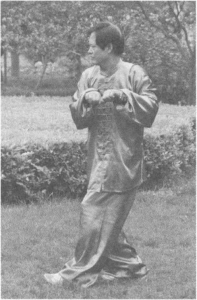

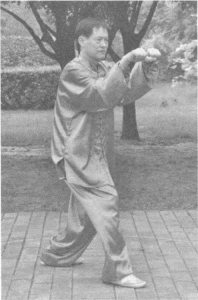

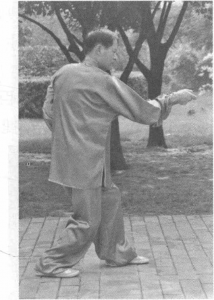

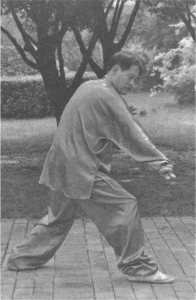

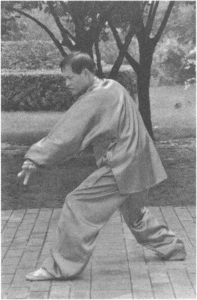

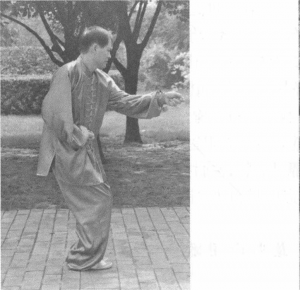

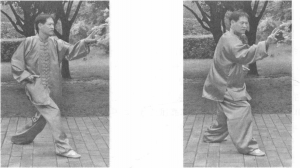

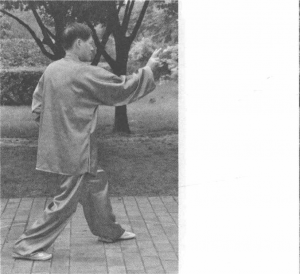

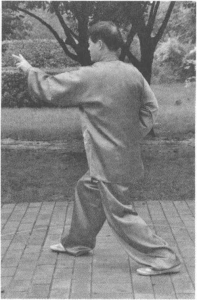

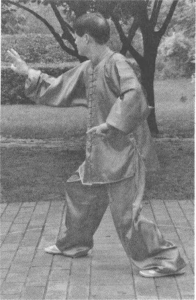

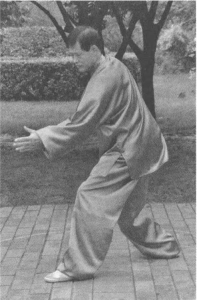

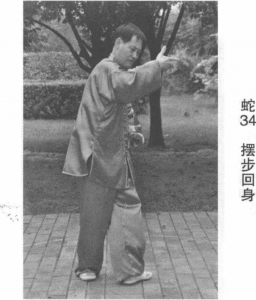

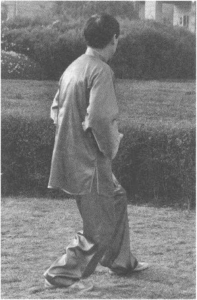

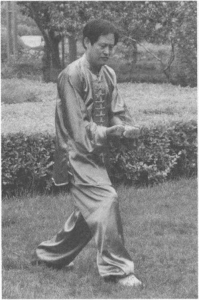

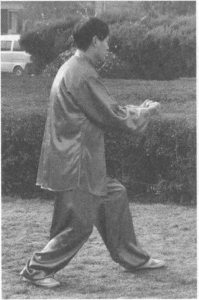

左脚向左斜上,横步;右脚跟并, 呈半虚步;左俯戟手向外画,右戟手 仰掌左画停于左肘内下,目注左手

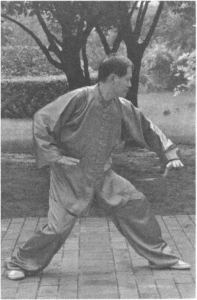

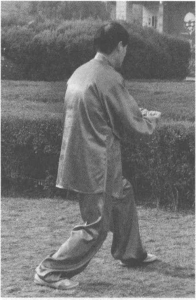

右脚向右斜上横步,左脚跟并, 呈半虚步;同时右俯戟手外画,左仰 戟手右画,停于右肘内下,目注右手

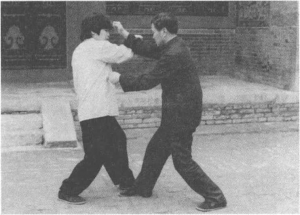

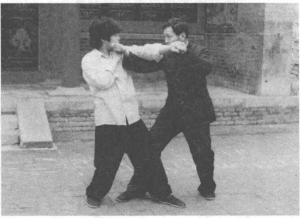

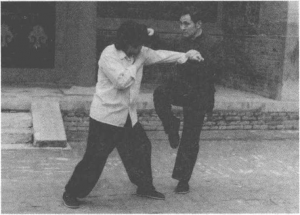

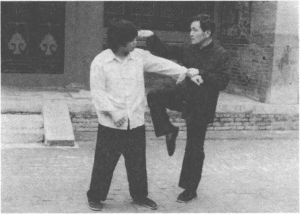

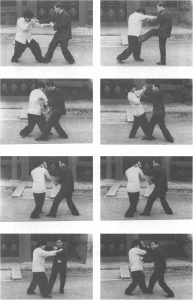

五行拳的综合应用:这是一个触类旁通的问题,习者如果把五行拳单式应用很熟练 了,综合应用应该没有什么问题,完全是任意组合,没有固定的模式,要因人、因地、因势、 因时,临场发挥。要做到无念无想,信势拈来,着手成拳,自然组合。现随意举几个例子, 以提示读者参考。

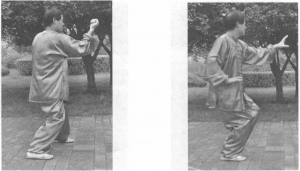

设敌出右拳击来,我身形向右稍侧,出右当头炮直击其胸。如敌欲出左手挑开我右 拳,我右手不回,原地一变,成右横拳,左拳回手时,或压、或掳敌之左手,同时上右步踏其 中门,手脚齐至击敌之承奖,敌必仰跌矣!

如敌起转身右摆腿击来,我应立即判断其转身方向,不退反进,当其转过少半身时, 我出左劈掌已近敌身,左手劈其右胯,右手劈其右足三里。如敌还未倒地,我上右步出右 顺步禰拳,黑虎出洞,击其天枢,敌即侧翻。

设敌起左低边腿踢来,我迎身而上,右俯拳向右下方横击其血海,阴陵泉。再进右

步变右镚拳击其神阙。如敌闪身格挡,我即再上一步出左炮拳直击其中脘,不计其后果战 斗就结束了。 --

一般情况在实战中两个组合已足够用了,如用三个组合拳未能制敌,必然是遇见非同 寻常的高手,不可慌乱,要在情绪上压住阵脚,或握手言和,或从容退场,不能让敌方摸透 自己的底线。这种情况出现的概率极小,主要还是自己的功夫火候不到,或缺乏实战经验 所致。五行拳的组合应该是自然的,一切出于无心,不是刻意地追求,甚至打完了也没注 意用的是哪招、哪式才算到位。五行连环虽为表演而设置,但随意摘取两三式也能得心应 手,轻取敌方。只是不要拘泥在套路里,而要举手投足,收放自如。

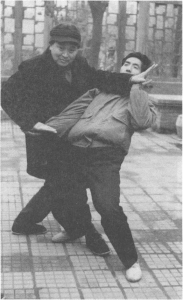

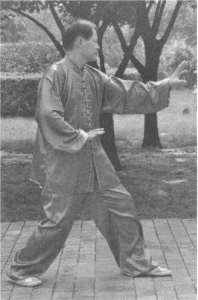

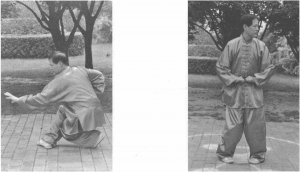

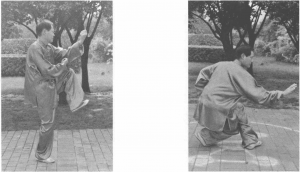

作者于20世纪80年代与弟子沈 军演示形意五行拳应用技法

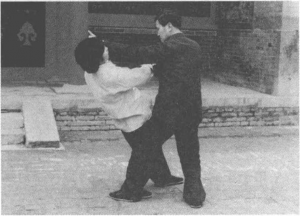

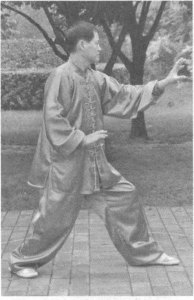

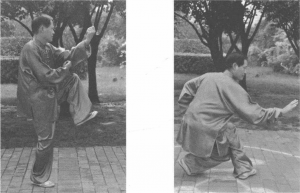

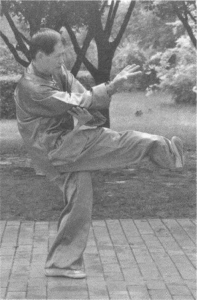

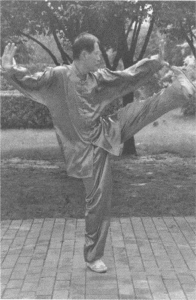

指导弟子鸡形金鸡独立式

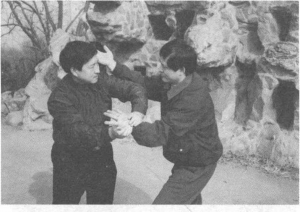

与弟子邵子州演示狸猫倒上树应用

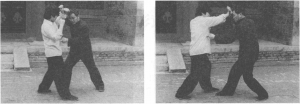

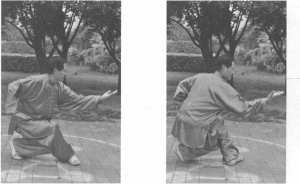

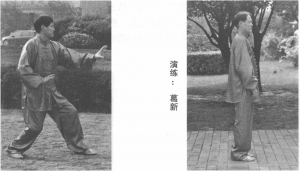

弟子吴江(左)与葛新(右)演练擒拿术

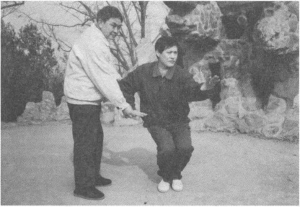

与弟子葛新演练狸猫倒上树应用

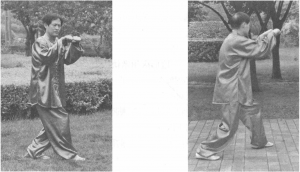

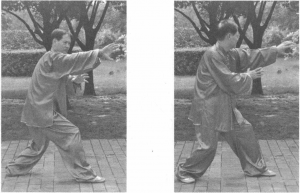

弟子王丽(右)与高萌璐(左)五行拳对练

形意十二形拳

心意六合拳,不论山西戴家还是河南马家所传都是十大形,以应十天干之数。李洛 能先生将心意六合拳发展成形意拳时,最初也是十形,后考虑阴阳五行已包含了十天干内 容,即甲阳木,乙阴木;丙阳火,丁阴火;戊阳土,己阴土;庚阳金,辛阴金;壬阳水,癸阴 水。便有将十形增扩为十二形以应地支之数的打算。后刘奇蘭、郭云深二位先生付诸实践, 应了十二地支之数。其中六形之虎、龙、蛇、马、猴、鸡为属相中之物候;另六形,即鼉、熊、 鷹、鹞、骀、燕不在地支之内。刘殿琛先生在民国九年出版的《形意拳诀微》一书各形皆是 单式动作反复演练。经过近百年的发展,有六形已成为组合套路。民国时期的中央国术 馆,对形意拳的继承和发展起到了不可磨灭的作用。在馆内任教的有黄柏年老师、朱国福 及郑汝平二位师兄等。从馆内毕业的何福生师兄和定居西安的田师姐都是该馆的高材生。 馆内学出来的形意拳,基本上是以李存义、张兆东先生所传承的风格为兰本。动作舒展大 方,标准规范,刚柔并济。十二形中将鷹、熊二形合演名为“英雄斗志”,其实还有鷹、熊二 形各自单练的套路,每形只有四五个动作,简练快捷,朴实无华,体现出有肘、腕、胯应用之 精妙,1948年钱老师传授于笔者。即使本门弟子亦极少有人知道此二形的底细。故而本 书予以刊出以付后学,不致丢失。十二形拳虽以十二种动物命名,但并非象形拳法,而是 象其形,取其意,是将十种动物为生存而具备的猎食、搏击、避险、彳了动等天然本能中最 实用、最精粹的瞬间势态,引进到拳法中来。目的是感悟其神髓,不追求外形是否像与不 像。意到身随,妙在似与不似之间。有如伯乐相马,只看是不是千里马,而不注意是黄马、 黑马。十二形是五行拳的延伸和补充,要把明劲到暗劲,暗劲到化劲的转化充分展示出来。 既要有刚猛迅捷、势若惊雷、翻江倒海、疾如闪电,也要有轻灵柔和、潇洒飘逸、细若游丝、 如云如烟。与敌交手使对方感觉不出是和什么拳法在对阵,就达到了目的。此种境界要 在长期的演练感悟中求得。冰冻三尺,非一日之寒也!

(一)鼍形

龙生九种,此为其一子。有关记载说,其体形似鳄鱼,贪睡,亦名鼉龙,又与驮同音,可 负重物,或云即驮石碑之龙首龟身者是也!与三藏负经,过通天河者亦是也! 20世纪80 年代有一篇报道:说陕西洛河有一段深水区域,长数公里,东西有两座宝塔镇压此段河道。 五六十年代有人目睹,见一巨龟头如栲栳,目似明灯,裙边有两排黄色光芒照亮河面,曾试 图爬上一艘渡船,未果,舟人大恐。后游去,捲起三尺多高的风浪。

笔者认为如果报道属实,洛河巨龟应该是真正的鼍龙。而河出图洛出书的记载也就 有实物佐证,并非古人的臆想。十二形中的鼍形,取其在水中风起云湧的势态。虽然只有 一个左右划水的动作,却有能增强肺活量、调整呼吸、稳定心率、活动腰肾的功能。在技击 应用上变化多端,出敌不意,与镚拳相似,一刚一柔,得益相彰。如前所述,车毅斋先生在 北疆戍边时,一式鼍形打遍大漠南北,号称游鼍化险,俄罗斯边防将士无不敬

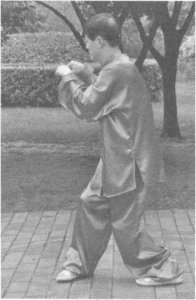

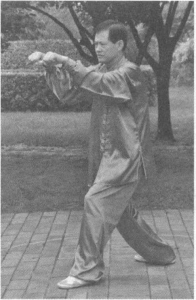

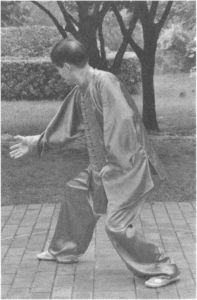

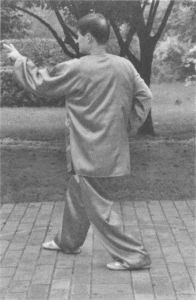

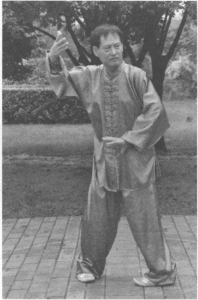

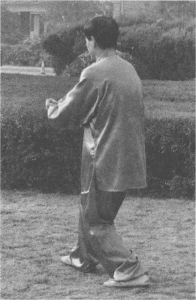

鼍形的手型,似掌非掌,似拳非拳。双手拇指与食指直伸,虎口撑园。中指、无名指、 小指的第一二关节弯曲,根节不动,与手背平直,三指和食指并紧。手相对小臂略向上呈 15°仰角,是鼍形的专用手型。其形如戟,故称戟手式。有斩、削、点、抹、戳、扫、挂、擒拿、 点穴等功能。步法是对主轴线,左右45。斜角方向,上左并右,上右并左,走之字形步。一 虚一实,蜿蜒而进,轻灵快捷,如猫捕鼠。双手左右划出两个下方交叉的栴圆形,近似杨式 太极的云手。不同的是以肩为轴心,肘不离肋,前俯掌远伸,肘不外翻,食指尖、鼻尖、脚尖 仍要三尖相照。后仰掌停于下脘,两掌心遥向相对。身形应调胯松腰,提肛收臀,以胯带腰, 以腰带肩,以肩催手,以气贯指,有穿筋透骨之效,完全不用两臂的浊力。步法灵活多变, 除左右斜步,向前演练外,还可左右横步后退演练,或进五退五,进三退四,不拘一格。用 三角步,倒插步,圈扣步,拦门低腿等步法反复演练,势若翻江倒海,形去卩飘然无声。

其应用举例如下:

设敌出右拳击来,我迎手而上摆右步,同时右手掳其右腕,无名指点其合谷,或列

缺。疾上左步扣住敌右脚跟,形成以我之正对敌之侧的态势,同时左手弯曲之小指抹其眉 心,腰向左转30。左右,敌必向后仰跌。功夫再好也没有仰首之力,又因其右手穴位被封, 无反制的可能,此式用熟,极易得手,百试不爽。体现出形意拳以柔克刚,以巧制胜的另 一面〇 '

设敌起转身右摆腿,横扫而来。我疾上摆右步,近敌身后,同时右俯戟手向右外斜 斩,彼身转过时正中其右膝,或小腿,接上左步,出左仰戟手食指直点其天突,敌即闭气而 仰跌。此式要用得极轻、极快才奏效。

设敌出右手掳我右腕,我右臂突然完全松弛而下沉,紧贴在我右胯上,敌之拿法则 完全失效。随即半转身上扣左步,左俯戟手黄鷹摇縢式用拇指和食指摇住其左右扶突,敌 必昏厥在地。如敌反应较快,出左手格挡,我则顺式掳其左腕,向外下带领使其前倾。同 时转身换上右步,以我之正对其左侧,已腾出右仰戟手斩其大椎,敌必前仆。此式又体现 出鼍形之刚猛迅捷,大幵大合的一面。

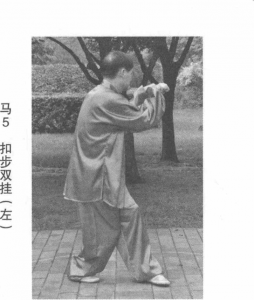

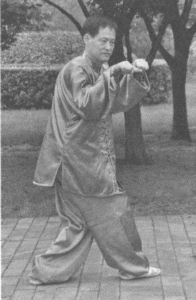

(二)马形

马有疾蹄之功。古代大将走失坐骑就无法出征。两军对阵马会主动保护主人,良马 以速度、耐力、健壮而著称。古有骅骝、赤兔、白龙、黄骠、骐骥、骟孀、露紫、乌骓等名马。 汉武帝得西域汗血宝马,誉为天马!直到20世纪80年代骑兵才被机械摩托化部队所替代。虽然装备进步了,但完全取消似乎有些极端。西北、西南边陲地区,崇山峻岭,危崖绝 壁,羊肠小道,马可以上去,机械就无能为力了!且老马识途,不担心迷路,摩托一旦拋锚, 麻烦就大了,故马仍是人们不可缺少的助手。草原上烈马遇敌,前蹄高扬,直身站立,奋力 下踏,连豺狼也不敢进犯,十二形中之马形,即取此意也!

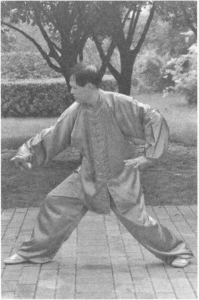

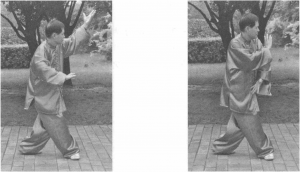

以上为双马形演练方式,其步法与炮拳相同,左右迂回,斜行进步,但要求疾行轻快, 有奔腾凌空,绝尘而去之感。双拳横平挂时,两臂随腰转动而动,肘不离肋。拳随腕动而 旋转,实用时方能得心应手。双拳相并,快速弹抖而出时,双臂、肘、腕皆松至极致,柔若 无骨,把所有的肩、肘、腕关节松开,为丹田气打开通道,使其力贯拳尖,如灵蛇吸食,如软 兵器之流星锤,惊弹,抖擞,收放自如,有穿筋透骨之能,拳到敌仆,把打击效率稳定在90% 以上。

单马形演练方式。其中有:膝撞, 点踢,前拳击面,后拳击肋,上、中、下三盘齐摧。 敌身法再快,总有一处会被击中,具有较强的攻 击性。出手发劲与双马形相同,仍要松腰坐胯, 马 松活轻灵,丹田发动,气贯拳尖。

马形之应用:

马形动作,似刚亦柔,其打击近似炮拳。容

易掌握,力度可轻可重,快速简捷,失误较少。 设敌出右拳击来,我摆右步,上左步,同时双俯 拳从右前方挂幵其右小臂,形成以我之正对敌 之侧,角度不要太大,只要敌拳方向错过,落空, 我双拳旋转回手时,已击到敌面门,只须前寸一 步,敌即仰身而跌矣!由于我双拳是在水平面 上以肘为圆心,双腕旋转一小圈,挂防、回打,形成一个自然运动的轨迹,敌方没有应变的 机会,以显示出攻防一体的优越f生。

设敌出左拳击来,我摆左步上右步,同时左俯拳击其左小臂,右俯拳击敌左肩,前寸一 步,左拳已击敌面门,这是将挂改为打,前两拳是调动敌方意识,使其注意力集中到应对左 臂的攻击,第三拳出其不意地就击中了没有防御的面门,体现出虚实相间的打法。以上双 马形打法大致如此。

设敌出右拳击来,我摆右步,出右分缰式,挂走敌右小臂使其击偏,提右膝撞敌之曲 骨,同时左俯拳击其右肋,右俯拳击其面门,上、中、下三节齐到,敌应变再快,不可能上、下 兼顾,必有一处中的。

设敌起左里挂腿击我右颊,我摆右步,上左步,近身,双拳横挂,击其左小腿之三阴交、 中都,回拳便直奔其面门,同时提右膝撞其曲骨。或起右拦门腿击敌右腿之丰隆,敌必仰 跌。以上为单马形应用之例。

马形应用多变,要敢于近身,挂手要轻,不给敌以借力之支点,打手要重,使其丧失二 次还击的条件。故而步必分虚实,手出阴阳,劲现刚柔,身有动静,式必开合,把见吞吐,如 天马行空,独往独来,万象森列,皆为我用。既可先发制人,也能后发先至,使敌茫然无觉、 不知如何应对,方为得之。

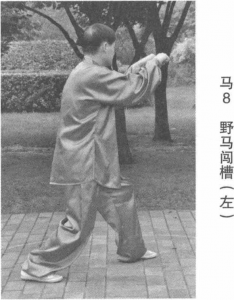

(三)龙形

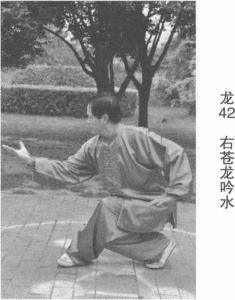

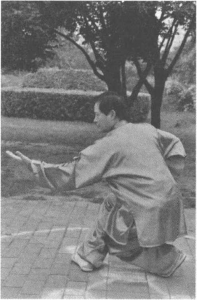

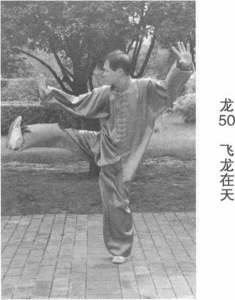

龙有捜骨之能,易经乾卦,初九潜龙勿用,九五飞龙在天,龙在播云布雨时矫首现爪, 长可经天。龙需隐忍待时,则可蛰伏于苇叶,树洞之中,子曰:“尺蠖之屈以求伸也,龙蛇之 蛰以存身也。”俗云:能屈能伸是条龙,只能伸不能屈是条虫,诚哉斯言!少年读书,曾有 一节故事,讲一书生,某日天色晦暗,取书观于窗下,忽见书页之中夹有一线,扭曲盘结,蜿 蜒而动,俄顷化为一条青龙,逐渐长大,窗外顿时风雨如注,雷电交加,此龙破空飞去。此 即所谓龙有搜骨之能所喻也。伸可经天,屈藏于密。龙行云中,按正弦曲线上下游动。龙 形拳法即取其意,而设其形。演练多为单式直线前进,往返行步。初练时习定步,腿上功 力长进后,练跳步。还有黄柏年老师所传之龙形八式组合套路,有较强的技击功能,本章 一并刊出,以付后学。

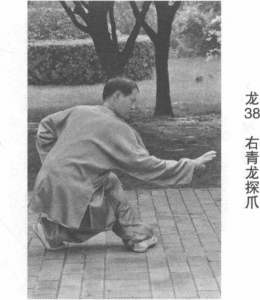

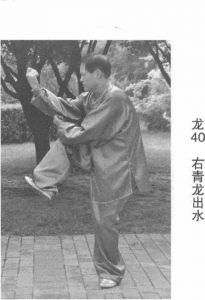

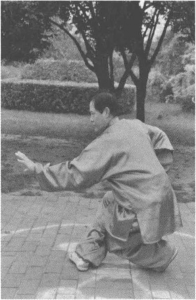

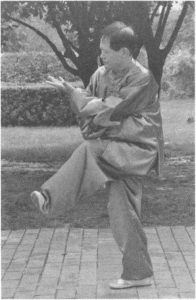

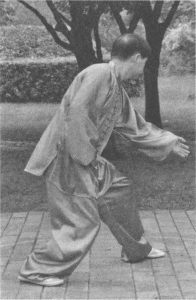

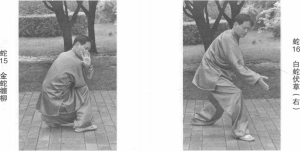

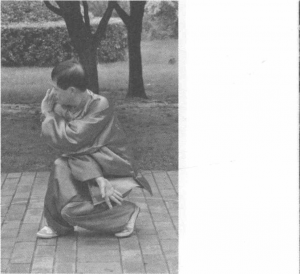

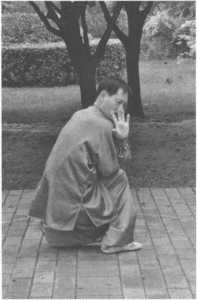

青龙探爪坐盘下势时,应注意后腿膝盖顶紧前腿弯,臀部不可直接坐在后腿上,要保 持四五厘米的距离,否则就是偷丨赖、自欺,不上功夫。笔者十五岁时练龙形下势,钱老师一 脚站在我后腿上,先生体重约75公斤左右,我竟然架子不散,先生点头赞许。至今,我年 已八十仍能下势,不减当年。先生之教诲毕生受益,师恩永在。定步龙形练到一定程度时 应缓缓起身“出水”,徐徐落步“探爪”,才能练出坚实的下盘功夫,愈慢愈好。龙形练的是 壬脉,所以下势探爪不能低头、弯腰、蛇背,而要头向上扬、松腰、坐胯、收臀、提肛。

青少年习龙形有了定步演练基础后可练跳步龙形。即将青龙出水与青龙探爪合成 一个动作。当起腿右青龙出水时,左脚垫一小步,身体腾空,空中换腿,落地,左青龙探爪。 然后掳手成拳起身,右脚垫一小步,腾空,左青龙出水,空中换腿,落地,右青龙探爪,如此 一起一落,换式前进,如龙行云,其转身、收势,与定步相同。练跳步龙形能增强腹肌,充实 丹田,贯通壬脉,逐步增加弹跳高度。笔者的师叔赵道新先生,曾与人竞技,对手身高力大 猛扑过来,先生起身,跳步龙形从此人头上飞了过去,在空中换腿时,后脚一点,下中玉枕, 此人颓然前仆,遂起身折服。在没有助跑,凭空起跳,如旱地拔葱的情况下能耸身跃起一 米七八高度,空中换腿,落地无声,跳高运动员也未必做得到。龙形用法与檷拳中之狸猫 倒上树相同,不再复述。

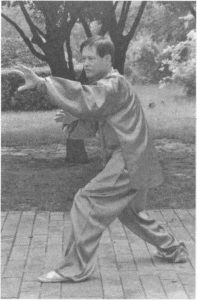

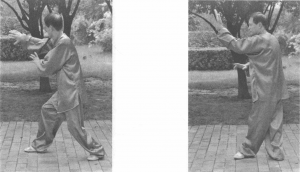

龙形八式是黄柏年老师传给马恩宸师兄的组合套路。20世纪50年代马师兄演练时 笔者记录下来,后马师兄英年早逝,未传承下来,故十分珍惜,现一并刊出以资后学。

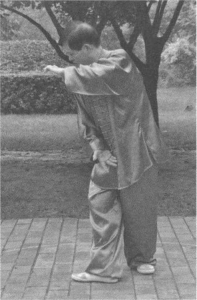

黄柏年老师所传授的龙形八式舒展大方,姿势优美,演练时,一去右势起,回身左势 起,一反一正,左右分门,都得到了锻练。用搠拳收式与五行连环的收式动作一致,但方向 相反。很明显是从/巧卜掌左右换式的启示而编排的这一组合套路。黄老师曾出版一册《龙 形八卦掌谱》,在形意拳中编入龙形八式也在情理之中。形意拳应用一般招不过三,大多 是拳出人仆,一式制敌。黄老师乃一代技击大家,将平时所用炉火纯青、精熟之式纳入龙 形八式。不仅为表演而设定,一动一式皆有出神入化之实用功能,绝无花拳绣腿之嫌。应 用时不可生搬硬套,从头用到尾,只择其一二式,随机应变,因势而动,就足以应敌而游仞 有余了!现举一列,如敌出右拳击来,我左手右下掩,右反背掌击其右颊,同时右腿前趋击 其触溪,此为乌龙盘柱。不管其如何应对,我右剑指探骊得珠点其章门。如敌仍有招架之 力,我则顺势掳其右腕,上左步,左肩靠其右腋,左肘撞其右肋,左掌击其曲骨,上、中、下齐 到,故名三盘落地,是使敌上、中、下三盘同时倒地之谓也。

(四)虎形

虎性属阳,跳涧捜山,有扑食之勇。20世纪60年代初西安动物园仅有一只跛脚东北 虎,有客牵一黄犬入园,忽闻一声虎啸,黄犬还未见虎影已吓得软瘫在地,任凭主人怎么拉 也不起来,虎之威猛可见一般。虎食活鸡时,只呵了一口气,鸡毛便纷纷脱落。虎扑猎物 其爪可抓入肉里六七厘米之深。獅、虎相搏,虎犹胜獅一筹,虎是当之无愧的百兽之王。 虎形的主式是虎扑,后人又发展了虎托、虎翦,合称虎形三式,配合使用,非常便捷。

虎形中的虎扑式,是虎在 猎食时的真实动作,至于《水济传》中 描写武松打虎说:那大虫猎食时,先 是一扑,再一掀,最后一条钢鞭似的尾 巴横扫过来一翦,能把猎物打个半死。 如果这三式没有奏效,气性先没了一 半。而现实中虎猎食时,并没有一掀 一翦的动作。估计施耐庵没有真正见 过老虎猎食,故而以演义的笔法叙述, 但却为后人编排虎形三式提供了启 示。还有人续上虎撞、虎撑等动作,则 有画蛇添足之嫌了。

如前所述,龙形练壬脉,虎形则练督脉,龙虎相交,阴阳合抱,前壬后督,气行滚滚,而 小周天通矣!猛虎扑食,五指微屈,状如覆瓦,虎口撑园,丹田鼓荡,气行督脉,力贯指梢, 穿筋透骨;猛虎托爪,沉腰坐胯,丹田运息,十指弹抖,掌锋颤震,带脉催之;黑虎翦尾,臂 似抒绳,舒肩活肘,腕柔指刚,疾如闪电,快似流星,枢得环中,以应无穷,三回九转,冲脉湧 动。此为虎形三式演练之要诀。

练习虎形有一种增加指力的方法,用二尺长、一尺宽、半寸厚的桐木或杨木之类的轻 软木板一块,板面上钉一百张绵纸或麻纸。将木板钉在墙上,双手十指顶在纸上,如推车 状,用丹田力贯于指梢,缓缓晃动两肩。每日练习十五至三十分钟,三月后指力大增。不 可用插铁砂、抓绿豆等硬功练法,以免伤及筋骨,失去末梢之感知神经。

虎形之应用.•设敌出右拳击来,我摆右步,上左步,双拳十字手,合击锁敌之右腕,形 成以我之正对敌之侧。猛虎扑食式,双手十指抵住敌右前胸及右肩等处,沉腰坐胯,前寸 一步,丹田发力,肘不离肋,气贯指梢,向前上仰角30°左右发手,敌必应声侧跌。十二形 中虎形是必须练好的,其动作与镚拳一样,简练实用而相对安全有效。一般不会将敌方打 伤、致命。在实践中,为何有的习者,与人竞技,敌方回了一个反弹劲,虎形竟然失效?还 有敌方接手用侧身大捋,使其扑空而前栽?问题出在多数习者,在用虎形时是双掌贴实敌 身后,再进步发力。在我强敌弱或敌我相当的情况下,尚可奏效。如敌强我弱,对方身壮 力大,底盘功夫再好一些,双手贴实的打法,就用不上了!而用十指抵敌身就不一样了,由 于着力点单位压强的变化,敌用反弹力等于身体往钉子上撞。如用大棚、大捋,引进落空 也找不着可借力的支点,这就缩小了敌我双方强弱的差距,体现出形意拳能以小胜大、以 弱制强的特点了!粗略计算一下,人的手掌平均约18厘米长、10厘米宽,双手的面积为 18 x 1〇 x 2 = 360(厘米2 ),而一个手指端只有1厘米2,十个指端的面积为10 x 1 = 1〇(厘 米2)。如果双手能发出50千克的冲击力,用双掌贴实敌身的打法,其每一平方厘米的单 位压强仅为50-360 = 0.14 (千克/厘米2)。而用十指抵身的打法其每一平方厘米的单 位压强为50 - 10 == 5 (千克/厘米2 ),也就是说后者比前者的单位压强大了 5 - 0.14 = 36 (倍)。所以用十指击敌如虎扑食,力透筋骨,轻而易举地就能将敌方打出七尺幵外,完 全可以打一场不对称的比赛。不要量级,不考虑力量对比,即使功力稍差,只要运用方法 得当,也能轻取对手,这就是形意拳技击的精华所在。如敌方应变水平较高,一扑未能奏 效,可用虎形三式连续应用。不论是敌方用拳、出掌、起腿、膝撞式,我以虎扑一击未竞,随 即出猛虎托爪,双仰掌合手捧托敌之两肋,不等其如何应变,我前脚踏其中门,双臂左前右 后,向左外搬,如门枢之旋转,使其侧倾,顺势出黑虎翦尾,右反背掌,击其右颊。连续三式 不停进击,敌必无法应对。又如敌起右腿飞来一脚,我摆右步出右截拳击其“外丘”“悬钟”, 再翻手用猛虎托爪向上掀其右腿,敌即仰跌在地。

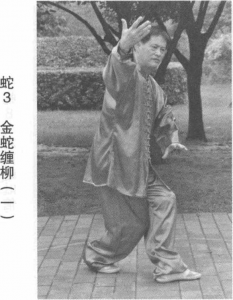

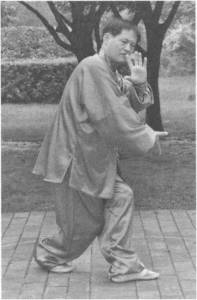

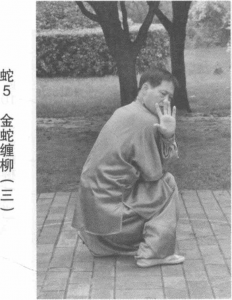

拳经云,蛇有拨草之灵,猫、枭皆以鼠为食,须待鼠出洞觅食之机而猎之,而蛇捕鼠则 不管其洞穴如何三廻九转,皆可长驱直入而得之。蛇食蟾蜍并非追跃而擒之,而是远在数 尺之外张口吸气以待,、蟾虽极不情愿而衰鸣,但仍一步步跳人蛇口,天地如此之造化,而蛇 岂止拨草之灵耶?故武友以蛇为鉴之功法甚多。形意十二形拳不是象形拳,重在取意,蛇 形动作不求刚猛,但求坚靭,身柔而掌犀。肩打肘靠掌撩阴,左右斜行两面分。梢、中、根 三节齐到,精、气、神意念运足,沾、连、扣、缠、抒、裹,擒、纵收放自如。腰如柳摇金线,臂似 游丝抒绳,掌风过处似秋气横扫,剑指点出,如弹丸灭灯。

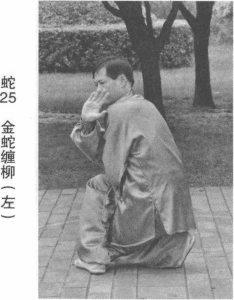

宋世荣先生善用蛇形,其式盘结曲伸,坚靭圆活,开合回旋,柔中带刚。以插、缠、挑、 领、撩、点、横、攒等手法见长。20世纪50年代初,笔者从徐州至沪,后来西安,奉师命拜 见黄柏年师伯,不巧先生已移居锦城。幸经郭叔蕃师兄引见黄师柏之弟子白云祥师兄,一 见如故,白师兄说黄老师入川前曾提及师弟来陕之事。先生在前中央国术馆任教时,将蛇 形之金蛇缠柳式后加白蛇吐信左右二式,不论演练或实用都有独到之处,并嘱务必传于师 弟。余大喜过望,悉心承教,乃得其要。此后至20世纪70年代,十年动乱虽历尽磨难,然 对习武之热从未减退。其间也结识几位武林同道,有位李绍堂拳友,20世纪三四十年代曾 在豫西一带啸聚山林,手下也有近百名喽啰,本人武功能牵头服众,解放后因无命案,故未 深究。文革中虽不能幸免,然其性格开朗,不以为意。一日见我演练蛇形,乃讥笑说:“你 这是花架子中看不中用。”我说:“山大王,敢不敢试一下? ”彼上撩下冲,黑虎掏心,一拳打 来,我右手轻扣其腕,左侧身,左掌撩阴,一式右白蛇吐信,点中其天突穴,当时出手极轻, 没想到这位绿林好汉不堪一击,仰面倒地昏厥过去,在场朋友把他架起转了几圈才缓过神 来,从此笔者再也不轻易出手了。

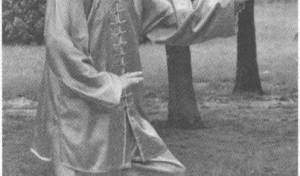

蛇形演练金蛇缠柳,坐盘下势,接白蛇伏草,上步前挑时,应假设地面有一根插入地下 两三米深的铁棍,上端连有一个铁环,起身时在外踝外的手握住铁环,鼓动丹田力拔出铁 棍而前挑的一种意念。不论演练或实用,都体现这个意念就能得心应手,立于不败之地。 左右换式时要身柔、臂柔、腕柔、腰柔、腿柔,只将气贯指梢,发出惊弹、颤震的穿透之力。 有如宝刀,刀身为精锻镔铁,坚靭耐冲,刀刃夹百炼金钢,吹毛断发。

蛇亦称小龙,秉天地造化之玄机,蟠绕伸曲,无处不容。其位在震巽相接,木旺风顺之 地。取身则为肾中之阳,龙阴虎阳,门户守中,带脉环腰,壬降督升。龙虎相交,坎离匡廓, 龙蹲虎坐,运毂正轴,三五归一,入神致用。龙、蛇两形是专练下盘功夫的绝佳套路。壮腰 旺肾,强筋健骨;匍匐蜿蜒,升腾凌虚;扭曲盘结,柔若无骨;乾天坤地,身之鼎器;泥丸 之下,有神主之;名曰桃康,亦名天根。真气聚此,阳长阴消,水中火发,上下贯通,和气朝 融,精满步稳,得以延年。故龙、虎、蛇三形是形意拳的必修课,其防身健体,长生之诀亦在 于此。

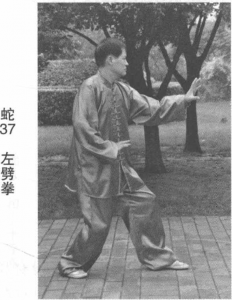

蛇形之应用:设敌出右拳击来,我摆右步上左步,右手迎上掳其右腕,使我以已之正对 敌之侧,同时左臂上扬,旋即以左肘下压敌之右臂,坐身,左脚前寸一步,左立掌撩阴,前下 挑敌之曲骨。一般对手反应不及必被击中,如敌反应较快,撤身欲避,我疾出右白蛇吐信 取其双眸,敌必败北。

设敌起左低边腿踢来,我提右腿,右掌下切其胫,随即顺势进右步,右掌撩其曲骨,同 时出左白蛇吐信疾取其天突,不给敌以反手机会。

设敌抓扣我右腕,且握力甚大,不易解脱,我即松沉右臂,疾出左白蛇吐信点其颊车、 人迎,敌骤不及防即自动撒手矣!总之蛇形之应用必须是以柔克刚,出其不意,攻其不备, 击其要害,随机而动,体现出凶狠习钻、变化莫测、眼明胆正、出手无情之特点。

胎形

前人的著作中皆说樂是一种鹰,属猛禽,有竖尾之能,纵观驗形两式变化并没有竖尾的 动作。笔者检索了古今字典,《辞源》《辞海》《说文解字》都没见这个始字。只有在形意 拳谱中,作者让印刷厂造出这个字来。后在《辞海》中查出一个马字旁的驗字,读音为“台”, 意为烈马也。钱老师在用法讲解中是“挤”。而給形动作不像鸟,倒有点像烈马扬蹄的动作。 在十二形中已经有马形了,再用“骀”就重复了,变成台字旁加了一个鸟字。薛颠先生也 发现了这一矛盾,在他写的拳谱中叫做鹘形。也是一种鹰属猛禽,俗名“兔鹘子”,猎人饲 养,配以细犬用以猎兔。但十二形中已有鹰,鹞二形,再加一鹘形又似乎不合情理。故此 不少习者都探究其源,然而众说纷云,莫衷一是!有人推测当年李洛能先生习艺山西,当

地方言鼻音较重,老师讲解,学生没听清楚,又不好多问,于是就这样传承下来了。余对此 说仍存疑虑。对于驗形的演练和实用不存在异议,只是驗这个名称有不伦不类之嫌。十二 形中其它各形的定义,如马有疾蹄之功、虎有扑食之勇等十分贴切,唯独驗有竖尾之能,令 人费解。鸟类的尾羽是在飞行中用来平衡、升降、转向的,没有任何搏击、猎食的辅助作用, 就是啄木鸟身体直立,与树干平行啄食时,尾羽也只是下垂抵着树干,起着支撑作用。为 何拳经中却强调竖尾之能呢?而且演练动作中也没有竖尾一式,更不用说实用了。20世 纪60年代初,与王俊臣师伯弟子张冠军师兄探讨此事,他说刘奇蘭先生早年习八极拳后, 随李洛能学形意拳,在传承中将八极拳第十一式

“白鹤亮翅”融入驗形取名驗形亮翅。笔者一下明白,为何进师门后,先行学一套八极拳,再习五行拳。因此认为始形的编排与命 名是由多种因素拼成的。十二形中龙和樂是现实中不存在的动物,但龙在数千年的文化 积淀中已有了固定的形象。黑龙江考古发现六千年前先民用石子堆砌的龙,和今天描绘 的龙一模一样。周天子还专设养龙的官员。据此古代真有龙存在?现在已绝迹了。但 鸟台就不同了,没有任何形象可查,不知体型大小,羽毛是何色泽?尾巴竖起来有何作用? 除了形意拳谱,任何资料也查不出樂为何物!所以笔者认为动作无可挑剔,名字既然前人 所定,将错就错,不必改动,说明即可。

浏览1,965次