形意五行拳法

形意拳,初创时是姬隆丰先生根据《岳武穆拳经》中的单兵对练三式逐步演化而来。 不论原名为《心意六合拳》以及后来李洛能先生改名为形意拳,都是在历代宗师们不断地 提炼发展过程中,演练动作逐渐形成两种不完全相同的拳法,而后又各自形成不同的流 派,但基本桩功三体式的变化不大。三体式加上步法动起来就是五行拳中的劈拳。能把 劈拳练好用活,也足以从容应敌。前人各家已有数部著作,对演练动作,有详细的说明,也 有完整的用法歌诀,遗憾的是没有将这些经典歌诀演化成具体的应用范例。不少习者,甚 至称为名家者,演练套路功夫深厚,各次赛事屡获金牌,但真正用起来,还应付不了一名拳 击手或散打队员,岂非怪事!有的连演练动作也没有达到要求,更谈不上会用了。所以本 书着重叙述形意拳的应用法则,并针对当前学习形意拳的演练中存在的一些问题,提出修 正意见,包括文字叙述和光盘示范。形意拳的动作在已知的拳种中应该是最简单的,但其 每一动作的运行轨迹,却相比之下要复杂得多!不论是练和用都不易准确得恰到好处,也 就是常说的掌握火候!如果不了解这种非同寻常的动作运行轨迹,即使练上一辈子也没 进入形意拳的门槛。本书的目的是让读者知道那些动作需要修正,为什么要修正?不修 正在练与用的过程中会产生什么不良后果?还有习者只图形式好看把形意拳改的面目全 非,既无健身功能,也无实用价值,与人交手不堪一击。不从自身的传承上找原因,甚至怀 疑形意拳本身有问题等。本书欲正本清源,再现各家前辈们传承下来的各种技击法则、健 身养生之内涵,使广大后学者须知真诠犹在,谁谓武林逝去耶?

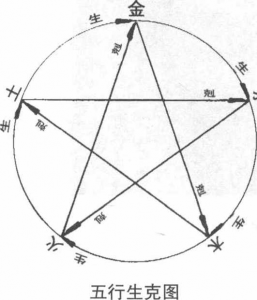

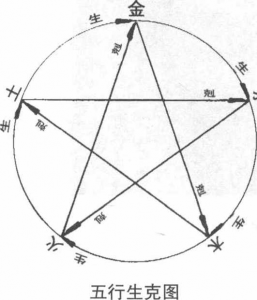

阴阳五行学说是我国从古至今一直沿用的哲学思想,对世界存在物质的基本分类方 法,用以揭示自然科学、人文科学、社会科学相互变化的关系,有准确的认识作用和理论价 值,是推天道以明人事的易数理学、中医学、天文气象学、建筑营造学、武术军事学的理论 基础。五行即金、木、水、火、土是也,是一切物质属性的总分类,就连门捷列夫的元素周期表也包括在内,其中有一种生克制化的辩证依存关系。 形意拳将五行理论用作创编五行、十二形拳法的依据。 夕卜应劈、攒、炮、横五拳,内应肺、肝、肾、心、脾五脏, 内强则外坚,故能延年益寿。五行纳入十天干则甲乙为 木,丙丁为火,戊己为土,庚辛为金,壬癸为水。五行纳 入地支,则亥子为水,寅卯为木,已午为火,申酉为金。 辰、戍、丑、未为土而旺于四季。按十天干顺序排列即 木生火,火生土,土生金,金生水,故为先天主生。从五 行生克图看,五行沿顺时针旋转为生,故为先天。五行 相对而立为后天主克,即金克木,木克土,土克水,水克火,火克金,形成一个五角星的关系。十天干中甲为阳木,乙为阴木,丙为阳火,丁为阴火, 戊为阳土,己为阴土,庚为阳金,辛为阴金,壬为阳水,癸为阴水。五行分出阴阳就产生了 奇妙的辩证关系。阴阳互不相克,即甲木不克己土,丁火不克庚金,戊土不克癸水,辛金不 克甲木,壬水不克丁火,以此类推。据此五行的生克制化就不是绝对的了。而是生中有克, 克中有生。特定的情况下也会出现店大欺客,奴强胁主的五行相悔。例如松、柏、樟、檀为 阳木必植于向阳温润戊土之地;荷、菱、莼、蒲阴木也,必植于潮湿泥泞己土之地,克于土亦 生于土。又如锌为弱金,乃铅,汞、锡、镁之属,铸无健锋,锻无利刃,何以克参天之甲木? 水本克火,如火炽水微汽化而解,不仅不能灭火,反而氢燃氧助,火势更旺。钢铁为庚金, 若以刺绣之针以伐百年槐树,皮未穿透,针已磨尽。此皆五行相悔之例也。中医如不明五 行生克,阴阳表里,虚实寒热,必为庸医。形意拳习者亦必明了阴阳五行,生克制化,相须 相悔之间的辩证关系,才能因势利导,灵活多变,方可立于不败之地。在五行拳中劈拳为 金,镚拳为木,按常理劈拳可以克制榻拳。但这只限于甲乙双方功力基本对等的条件下, 可认为有效。如果习者仅学一年半载,就用劈拳去克制郭云深先生的半步檷拳,则无异于 以卵击石。形意拳以刚劲为阳,柔劲为阴;发手为阳,掳手为阴。如果习者能将阴阳、动静、 刚柔、虚实、开合、进退在应用中达到使敌感到我出手飘渺无形、阴阳难辨、虚实不清、动静 无常、似刚亦柔的境界,才真正地学到形意拳的真谛。不少习者对拳经中所讲的硬打硬 进无遮拦”这句名言,仅从字面上的意义去推敲,认为只有把硬劲练到极致才能符合拳经 上的要求,其实这只是求末,未得基本,没有深刻理解其中的内涵。二人竞技如敌方实力 大过于我,直接的硬打硬进则毫无作用。如果想去击败对方则必须具备纯熟的击根避梢、 出手不回、以正对侧、攻防一体等技击原则,封闭敌进攻空间,使其出不了手,失去能遮拦 的条件,才能长躯直入,硬打硬进。常见竞技场上败北的形意拳选手,皆受教条主义的误 导,直出直入不明拳理,有功无法,有法无术,不求甚解之所致也!

(一)劈拳

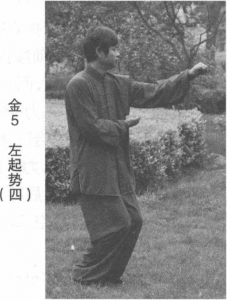

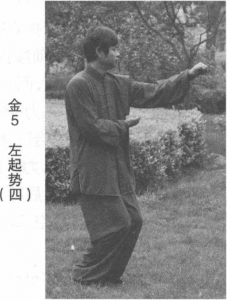

拳经云:“劈拳似斧属金,属肺金,有从革之能。”肺是吐故纳新的器官,故属金。劈拳 有起攒落翻之势,起攒时意从尾闾沿督脉上升至百汇;落翻时由百汇沿壬脉下行,气沉于 丹田,意归于尾闾。随后天之气轴而逆转闔辟由乾巽以升进火,至坤震以降退符。一念归 中,心无杂念,炼精化气,日久功成,得人元金丹。劈拳出手既不是推,也不是压。不少习 者出手大多是推,就是劈不到点上。正确的劈拳出手是推与压两者的合力,是手腕旋转, 带动两臂,相互摩擦拧裹,前手打出一个抛物线的轨迹,后手顺前手摩擦回至脐前。刘奇 兰、郭云深所传劈拳用掌;車毅斋所传用拳。形式不同,拳理一致。从实用角度看,用掌灵 活多变,可打,可拿,可穿,可点;用拳则打击力度大。是风格的不同,没有对错之分。形意 五行拳、十二形拳,除鹞、燕、猴三形外,一般都是左劈拳起势。早期动作都是仰手、彳申臂、 回手俯掌、合而出拳,但不符合形意拳举手投足皆可为用的原则,故而张兆东先生将太极 拳的无极式引入起势。虽然是一个简单的起势动作,但却给形意拳的应用提供了沾手即 进的快捷平台,也给张先生善用的掳手镚拳形成链接。

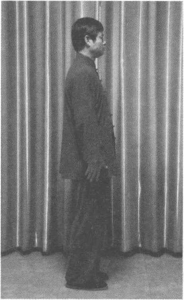

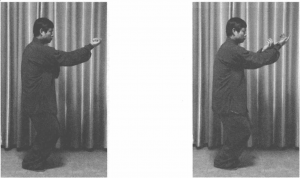

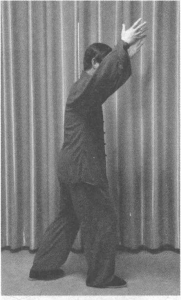

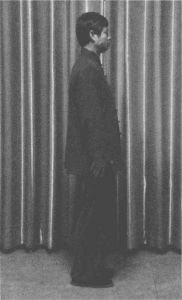

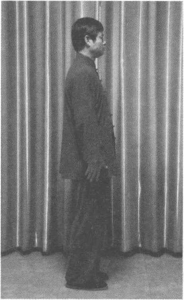

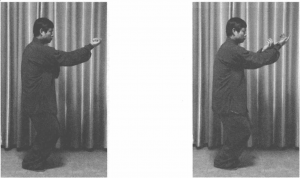

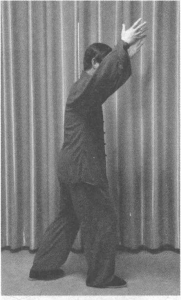

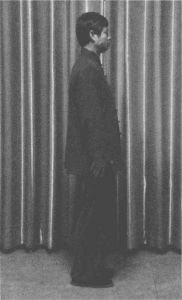

并步站立,双手自然下垂于两 侧二目平视,闭唇合齿,舌抵上颚, 气沉丹田,收臀提肛,用腹式呼吸

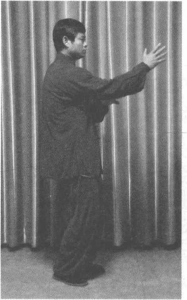

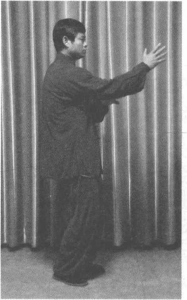

两膝微屈,松腰坐胯,右侧立掌 由下向上起与肩齐。左侧立掌同时 起至中脘,双掌心向里,目注右手

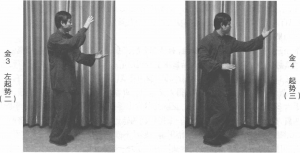

接上式不停,松腰坐胯,右手上 左仰掌不停前伸与肩齐,右俯旋略回与眉齐,左仰掌前伸。两掌 掌回至中脘。目注左手

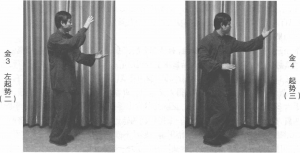

双掌变拳,左俯右仰目注左拳, 双手须带拧裹之力

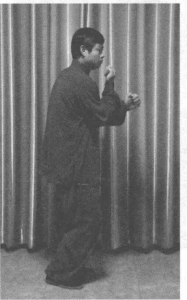

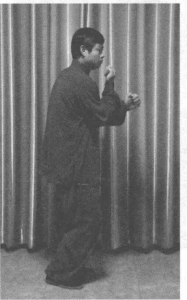

接上式不停,右拳向上拳心对 承浆,左拳回至右肘下。动作须以 腰带手。目注前方

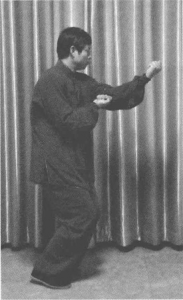

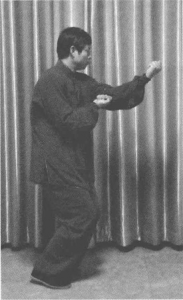

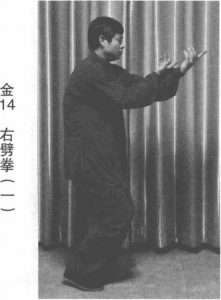

右拳向前拧裹而出与肩平,有 如拳从口出,拳心向上略偏右,肘向 里裹,左俯拳紧贴于脐,与小臂平 直,目注右拳。以上动作2〜7

要 一气呵成,整体不停,方为得之

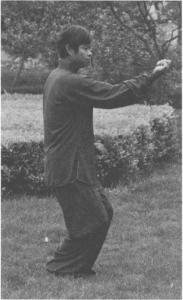

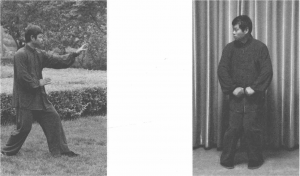

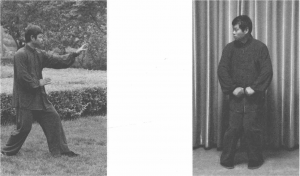

左手上搭在右肘弯上,顺右小 臂用力摩擦前伸,体现出手如钢锉 的特点。至右腕双拳变掌,俗称二 马错镫,左步开始前进的准备,目注 双手

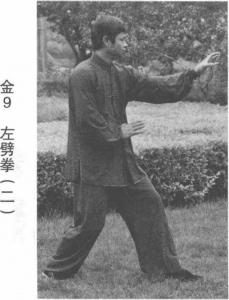

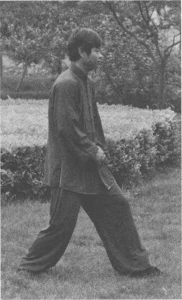

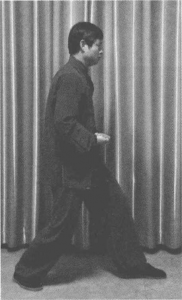

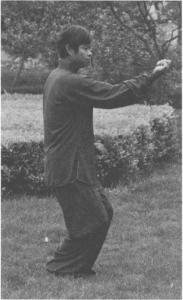

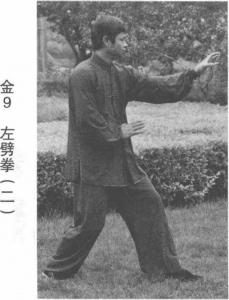

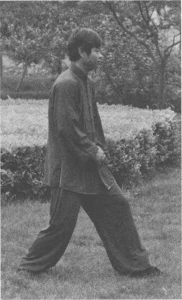

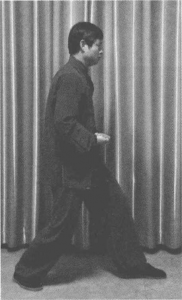

上左步前脚掌先落地,右脚随之顺地前拖四五 寸,保持三体式的步距。同时左俯掌从右腕前劈出, 右掌顺左小臂下滑,出肘尖回至下脘,拇指点挤,手 腕下塌,右肘下沉离右肋一寸左右,不可前撑也不夹 紧在右肋上;左掌前劈不是推也不是压,而是推与 压两者的合力。练明劲时要劈出惊弹之力,劈下之 后仍回弹至三尖相照而定式。姿势要符合三体式的 要求,所有动作手脚齐到,前手劈后手搨,力贯指梢。 阴阳相摩,滚动而出,是整体的二挣力。后膝里合, 前膝直顺,护裆不开,脚趾抓地,脚心涵空。收臀坐 胯,脊柱背弓。

形意拳的步法为何要求前步平落,后步顺地拖进?目的是保证在动态中下盘稳定,尾 闾中正前三后七的重心不变,防止前倾后仰。现诸多习者是后脚抬步跟进,这在实战中是 注定会失招的原因之一。敌为高手看见抬步之有机可乘,就会趁这一瞬间的重心摆动,进 而击之,使你下盘失衡,继而败北。当年尚云祥老师在夯实过的土地场子,光着脚练一趟 劈拳走下来,地上能趟出来四五寸深的一道沟,走的就拖步跟进。再加上肘膝相合,下盘 平移,中正衡定,敌之动静虚实了如指掌,使劈拳练的紧凑和顺,无懈可击,所以才能成为 一代技击名家,而光耀袓庭。为何后手要求手腕下塌,拇指点脐?后肘不能前撑,也不能 夹紧?不少习者甚至所谓“名家”皆不明前后手相互关照协调的含义,也不知后手腕塌的 作用。如敌出右拳击来,我左手在前劈其右肩,右手在后塌腕,很容易截住敌拳,而挫其锋 芒。如平摆在小腹前,则敌拳便长驱直入而无遮栏矣!而后肘夹紧于肋,则手无回旋余地, 不利于变化。反之后肘前撑则失去侧向承载之力,敌若横向进击一触即溃也。故习者从 劈拳就要姿势正确,注意每一细节,才能应用自如。本书的目的是使后学者正本清源。源 头既清,波澜自阔,此余之本意也!

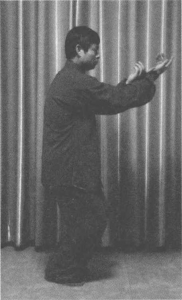

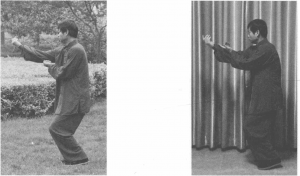

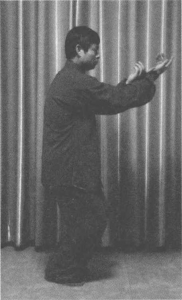

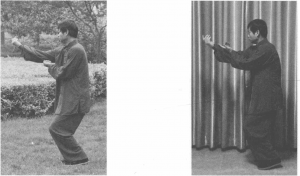

右手从下脘上至左肘下。目注左手

双拳原地翻转成仰拳,肘贴紧 两肋,手腕平直不可挽花

右手上搭在左肘弯上,顺左小 臂用力摩擦前伸,出手如钢锉,至左 腕双拳变掌,右步作前进蓄势待动。 目注双手

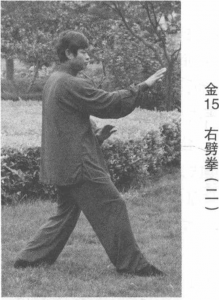

上右步,拖带左步,右俯掌从左 腕向前下劈出。左掌顺右小臂下滑 出肘尖,回至下脘。拇指点脐,手腕 下搨。目注右手。整体姿势符合右

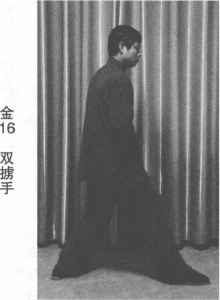

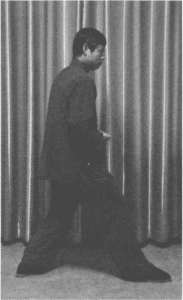

丹田鼓动,十指用力,双手回掳 至脐下并列成俯拳。拳与小臂平直。 目注前方

双拳原地翻转成仰拳,肘贴紧 两肋手腕平直,不可挽花

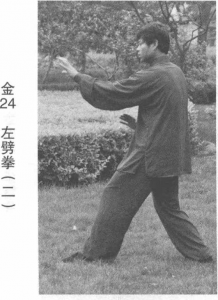

上摆右步,左脚跟并呈半虚步。 同时出右仰拳与肩平齐。左仰拳出 至右肘内侧(与图金7同)

左手上搭在右肘弯上,顺右小 臂磨擦前伸,至右腕双拳变掌,目注 双手(与金图8同)

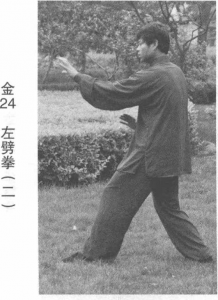

上左步拖带右步,出左劈拳。 (与图金9同)如此左右劈拳直线 交替前进。按场地大小可多可少, 但不应少于五步。其他单式皆以此 为

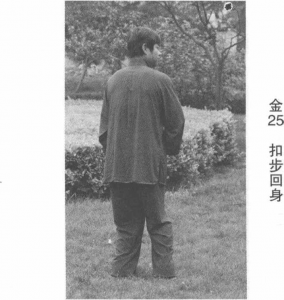

限。必至左劈拳式再扣步回身

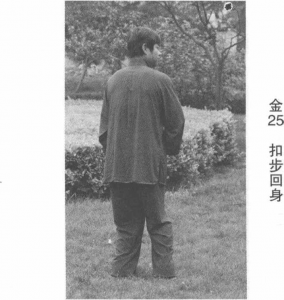

扣左步,双膝并拢,两脚呈倒八 字步。双俯拳停与脐下,回身目注 右前方

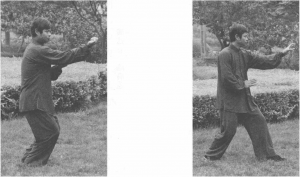

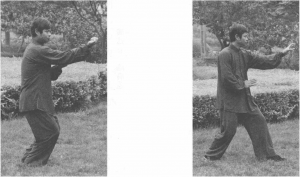

上摆右步,左脚跟并成半虚步, 同时右仰拳拧裹而出,左仰拳出至 右肘旁。目注右拳

左手搭在右肘弯上,顺右小臂, 磨擦前伸至右腕双拳变掌,左步作 前进蓄势待动。目注双手

上左步,前脚掌先着地,拖带右 步,左俯掌向前下劈出,右掌顺左小 臂下滑出肘尖。回至下脘,拇指点 脐。手腕下塌,目注左手。如

此左 右劈拳交替一路打回至起势原点, 必以左劈拳式时。再扣步回身

扣左步,双膝并拢,两脚呈倒八 字步,双俯拳停与脐下回身,目注右 前方

上摆右步并左步同时出右仰 拳,左仰拳出至右肘旁。目注右拳 (与图金7同)

上左步左劈拳(与图金8、9相 同)

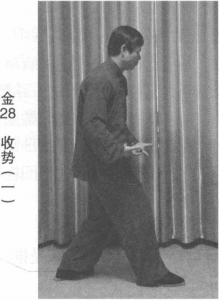

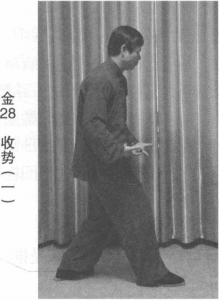

上右步,双手仰掌,回落在脐 下,呼气松腰,目注前方

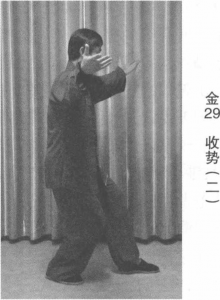

上左半步,双仰掌托天式,同时 用腹式呼吸缓缓吸气

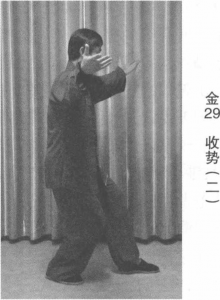

右脚再上半步,双手上举过顶,吸气贯满丹田

左脚并步,双手俯掌回落至脐下,呼 气至尽,入无极式

初习形意拳,不可能做到内外三合,凝神聚气,外动内静,心如止水,一个趟路下来必 然气浮血勇,而收势做好可使身心放松,机体回归正常运行,呼出体内碳气,将在运动中所 凝聚的真气存于丹田,使天门常开、地户永闭。故一定要重视收势,不可草草了事。动作 一定要缓慢到位,否则说不定在某一关节、某一经络穴位形成血气阻滞,而留下病患。收 势之后,不要立即坐卧休息,即使盛夏酷暑也不要吃冷饮,而是要来回散步片刻,饮热茶水 再休息,饱食空腹皆不宜练拳。习者应慎思之。

本书所介绍的劈拳与传统的摆步出拳略有不同,是张兆东先生晚年从实践中总结出 来的手脚齐到的跟步出拳,是更为快捷灵活的进攻步法。习者必须耐得住这种寂寞单调, 但又朴实无华的锻炼方式,下苦功日积月累才出成绩。当年尚云祥老师晨练,一路劈拳由 西单打到天安门,然后一转身一路撊拳再回西单。一代宗师不下此苦功怎能光耀庭宗,名 垂青史。现在条件不同了,业余习拳晨练,不间断半个时辰就够了。平时要每日坚持,常 怀不足,细心琢磨,开悟心智,三分练拳,七分练意。艺不在多而在精,拳不在勇而在谋,故 名为技击者也!

劈拳演练的常见通病如下:

- 前手劈出,不是前推就是下压,没有势如利斧的劈劲。正确的练法应该是推与压二 者的合力,应快速而冷脆。

- 前手劈出之后就定在一个点上,没有惊弹、通透之力。丹田真气传递不到指梢上, 仅是手臂肌肉之力,不能给敌方以沉重的打击。正确的运动,掌劈之时,丹田随之鼓荡,掌 下落至与华盖、膻中的高低齐平,由丹田催力再回弹至与鼻尖相照应的位置。此力发自丹 田,有穿筋透骨之功能。

- 手掌与小臂的倾角不准,有的与小臂几乎成直角,有的又与小臂呈水平状。走两个 极端,自然练不出惊弹力。标准动作,手掌应与小臂呈45°角。

不明三空。即手掌劳宫应内敛,五指如抓球;脚趾抓地,脚心涵空,下盘稳如磐石;心中空虚,则灵而不昧,遇敌淡定从容。

- 不明拳理,练习时怒目皱眉,顿足有声。先闭其气再发其力,一趟拳练下来大汗淋 漓,气喘嘘嘘,做不到外动内静。不唯不出功夫,反伤元气。如与敌交手,自己先累得不行, 又何谈剋敌制胜。尤以原习长拳带艺者,此病较多。

- 不注意收项,动作落定,身体前倾,尾闾不正。原因是没有提肛坐胯、松腰收臀。如 做不到此项要点,实用中敌方或领或带,则必然失中矣!

- 前手劈出,单手回掳,单手出拳,后手不动,双手没有前后呼应,有如孤军深入,危机 四伏,毫无实用意义。这几乎是习者通病,也是不能上场对阵的重要原因之一。正确的动 作是后手上至前肘下,双手一齐回掳,反手出拳,前拳伸出,后拳同时伸至肘旁,形成前后 呼应,随时应变的态势。

- 有的习者上前步时,脚先向后回勾一下,再向前落步。由此会出现重心摆动,消弱 了下盘的稳定性,俗称马刨蹄子,为形意步法之大忌。当年钱老师经常强调不可回勾,只 能直进,至今记忆犹新。

- 扣步转身,脚不离地,而是原地抒动脚跟,这叫抒根拔梢,也是步法之大忌。因脚跟 抒动,中节挺腰,重心上下不同步。应抬步离地半公分转步才是正理。

- 不知合膝护裆,若敌一脚踢进,则长驱直入毫无遮拦了。再者不扣膝,中盘的中心 线产生位移,丹田也抱不住劲。合膝时只合后膝,前膝宜顺直。

- 没有松腰坐胯,收臀裹肘,手不离中,肘不离胁。结果是胸含不下,气不下沉,中节 不明,浑身是空,演练时腰里像别了一根棍,走起来像京剧舞台上的“二百五”。腰松不下 来,气贯不到指梢,命门不开,火不旺,肾水永远是凉的。双手不在中线,两肘不贴两肋,就 守不住中门,敌方一个勾拳就打进来了。

不仅是劈拳,形意拳所有动作都应该步子平起平落,不要用脚跟蹬地。松腰坐胯,沉 肩坠肘,起步轻若鸿毛,落步如树栽根。就在步到手到的一瞬间,上提谷道,鼓动丹田,气 贯指梢,形成脉冲式的发劲。一紧即松,不憋不存,自然的腹式呼吸,不必刻意求力。遇敌 时如猫捕鼠,先缩后展,当头罩下,一招制敌。宜借太极之腰,八卦之步,方可练出形意拳 之上品也!

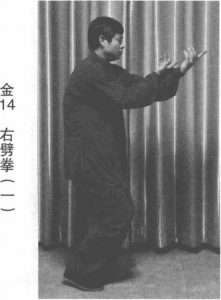

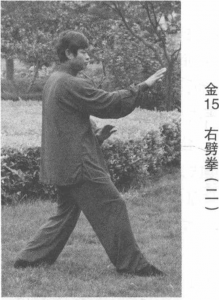

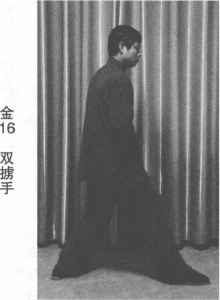

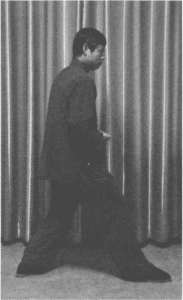

(二)

繃拳拳经云:“

镚拳似箭属木,肝属木,有曲直之形。”肝脏是人体的仓库,有造血和储存养 分的功能。有如大树之根如受损伤还有再生的功能,薯类的块根不一定要种子繁殖,切一 块种上就能发芽成长。肝功能与此相似,故肝属木。如果说劈拳练肺,禰拳就是练肝。练 习棚拳时意念以脐为中心,牵动带脉由左向后经命门横向旋转至右肩贞,过手三阳经出右 樵拳。如此反复演练就像钟表里的摆轮左右往复旋转相似。带脉总束诸经,横向绕脐而 行。撊拳沿带脉运动的目的,是取坎填离,使命门与左右肾腧水火既济。肝肾和合,肝木 为薪炭,命门为炉灶,故肝木生命门之火,以温肾腧之水,才能使任督二脉的周天运行畅行 无阻。练习镚拳能将肝火之气练成纯阳之神,与丹经叙述的“子

当右转,午乃东旋”的带脉 运行方式完全一致。性为元神,命为元气,乃生身本来自有,将练得之真气存于鼎器(丹田) 使神不外驰、气不外洩,收放自如,弥纶天地,即得搠拳内功之真诠。搠拳的演练动作极为 简捷,但要做到姿式正确,形神兼备,内外合一,运用自如,也决非一日之功。动作练不到 位,不明内功要诀,再下苦功也收获不大。动作到位,知其要诀,确实也能做到前辈们曾拥 有的半步檷拳打遍天下的水平,也绝非夸张之语。故式不在多而在准,理不在求而在悟。 习者宜深思之!

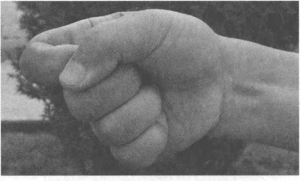

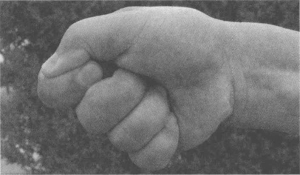

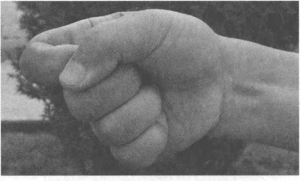

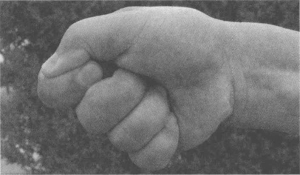

第一种与通常握式一致,唯中指第二节

第二种拇指压在中指上,食指第二节向

向前突出一厘米。是黄柏年老师所用之拳 前突出一厘米。是韩慕侠老师所用之拳型

第三种拇指压在食指回屈的拳眼上,指 节隆起,食指第二节亦向前突出一厘米。是 钱松龄老师所传之拳型

形意拳的握法与众不同,其目的是为增 加单位压强。有以下几种•.

通常的握拳式是四指并齐,拇指紧压 在食指和中指第二节上。其打击面由四 指并齐,指二节至指根节形成约6

x 8=48 (厘米

2)的平面。形意握拳式,其打击面只 有1

x 2=2 (厘米

2)拳尖形成的80°锐角面, 形式不同效果则完全不一样。先不计其它

因素仅以冲击值计算。设一拳有15千克的 击打力。通常握拳式其单位压强仅为15/48=0.312 (千克/厘米

2 ),不会形成身体伤害;

形意握拳式其单位压强为15/2=7.5 (千克/厘米

2 )。大了 24倍,其致创性不言而喻。一般拳法用通常握拳式,出拳直线前进,用的是膀臂之力,如加上快步跟进,就算击打力增加一倍,其单位压强也不过0.624 (千克/厘米

2 ),仍然不会有什么危险。形意出拳以螺旋 式前进,丹田发力,手脚齐到,具有颤震式的冲击波和极强的穿透力,单位压强会猛增数 倍,其后果是致命的。形意握拳式与书法的执笔式有异曲同工之处。书法家写字时笔杆 握得很紧,如有人从背后去拔他的笔杆,可以把手臂拉起,但笔不会脱手,这也是一种功 力。执笔式食指第二节名为“

鹅头”,拇指与食指间狭长的空隙名为“

凤眼”,笔杆后下方中 空处名为“

悬子”,意思是可以容纳一颗鸡子(蛋)。形意三种握拳式都称“

鹅头”,拳眼部分 也叫“

凤眼”。第三种拇指压在拳眼上称

为“压凤眼”。中指,无名指、小指紧握于掌心名为

“竭子”,意为竭力紧握可以捏碎一个鸡子(蛋)。一般人没有这么大的握力。太极前辈杨 露禅空拳打人,击于前胸,伤见背后,其握拳式和执笔式完全一致。拇指紧压在食指第一 节指甲上,拳心中空能将人击透,故有“

杨无敌”之称。文武两道,一动一静,如此相似,展 现出中华文化深厚的底蕴。形意握拳在实战中并非将拳一直紧握,而是如拳经所示

“去是 撒手,着手成拳”,即出拳时拳先松握,拳到位时,丹田气迅速传至拳尖,气贯指梢,步子前 催,拳猛一紧握,就会产生强大的穿透力,从而取得最佳技击效果。当年郭云深先生能半 步镚拳打遍天下,用形意握拳式,是克敌制胜的重要原因之一。再加上出拳时发出的惊弹、 崩炸、攒翻、拧裹、抖擞、螺旋、炉火纯青的六合之力,其击打的单位压强就不是以数字推算 可以计量的。此后武林中公认尚云祥老师是继郭云深先生之后也以半步镚拳能打遍天下 的传人。其实与尚老师同代的黄柏年、傅剑秋、钱松龄、赵道新也都有同样的水平。形意 握拳式出拳时拳头与小臂,要顺平,不能上翘、外弯,使拳头与小臂形成整体,才能力聚拳 尖,所谓

“攥拳如捲饼,出掌如瓦拢”是也!

镚拳的演练,要求左右出拳,都沿人体任督二脉中心线,交递前进,每出一拳都要做到 鼻尖、趾尖、拳尖三尖相照,不能左拳左出,右拳右出,中门大开,像曲臂连杆似的机械运 动。如果在地面画一条直线与人体中线重合,行步一直是上左步,拖带右步,左脚里侧紧 挨中线前进,右脚外摆45'脚跟也紧挨中线拖步跟进。但行步时两脚虽不离中线,也绝不 可踩在中线上,所谓

“拳打一条线,脚在两边站”是形意拳不可变更的基本法则。拳头立出, 内外两侧与上拳眼和小臂要保持平直,不能上翘或内外弯曲,拳和小臂形成一个没有分散 力的整体,应用时内气外力都要集中在拳尖上。做不到这些要求,在实战时形成不了打击 力度。梢拳的演练动作是从战场上步兵白刃格斗、劈刺动作演化而来。从冷兵时代的长 枪到现在的刺刀、军刺,临战时只能是上左步,带右步,不可能两脚交替进退。只有这种进 步进前步,退步退后步的步法,才能保激烈的战斗中尾闾中正,重心不变,不给敌方以任何 的破绽和可乘之机。拳头的运行轨迹从小臂的径向上看是走了一个大导程的螺旋,从小 臂的轴向上看却是直线前进。出拳从肘弯顺小臂摩擦滚动前进是体现

了“出手如钢锉”, 回拳顺小臂下磨滑至肘尖,再撤至京门,则体现了“

回手似勾竿”。练时在自己的两臂上练 出来“钢

锉”劲,用时才能在敌方的膀臂上发出来钢锉劲。演练时不要求快,而要求准,一 步一拳,手脚齐到,稳扎稳打,意守中正。收势时的退步,镚拳要体现出退步不退手的形意 风格。转身变式的狸猫倒上树,手臂动作与劈拳一致,提腿落步时,平稳落地,不用前蹬, 前手下探,后手搨腕,全为实用而设置。

镚拳演练百人百样,大同小异,真正合乎要求的少之又少。其通病如下:

- 右拳右出,左拳左出,就是不知拳落中线,以致中门洞开,敌手可长驱直入,挨了打 还说檷拳没用,内行人讥之为“拉风箱”者是也!平时所见到的十有八九皆犯此病。有时 见师父动作很正确,徒弟却拉风箱了!

双拳直出直回,走不出拧裹螺旋之力,身手僵直不舒,挺腰撅臀,气满于胸,真气沉 不到丹田,内劲贯不到四梢,对身体不唯无益反而有害。

- 脚跟蹬地,顿足有声,伤及冲脉,害于听宫;出拳闭气,臂直不弓,身形起伏,落步前 倾,看似刚猛,实则无力。

- 上左步,抬脚跟步,看似小节,实战中会出现生死攸关的大事。左脚落地,右脚抬起, 必然会出现重心摆动,有一瞬间的单腿站立,若逢大敌,其必有感知,随机而进,乘隙而击, 不及调整重心,则胜负立见矣!

- 不明拳理,想当然地改动前人已经在实践中证明是成熟精粹的经典动作。结果是 去真存伪,贻误后学。例如,将攔拳改成左右交替上步,违背了镚拳技击基本原则。并自诩 发展了形意拳云云。殊不知交替上步,重心必有摆动,也是敌方最想见到的有利时机,不 论是徒手还是执械,出手自见分晓,方知余言之不谬也!

以上所述之病,在习形意拳的圈内普遍存在,而且还继续传承,胎误后学。师资浅薄, 怎能教出好学生来!所以在竞技场上再也看不到具有郭云深、尚云祥等前辈们一个照面 就结束战斗的大家选手。撊拳是形意拳中最简练的拳路,然而大道至简,故也是最实用的 拳路。郭云深先生得其神髓,称镚拳是形意门的看家拳。外简内繁,其深邃的拳理,非愚 者所能参悟,不少习者只求刚猛,不知柔化,只从力度和速度上去追求极限,无异缘木求 鱼,南辕北辙,而不得其要。现将撊拳习用要决分述如下:

- 一要疾。苍鹰猎食必先升空俯瞰,定位,锁定目标,即疾驰俯冲而下,初速要缓,末 速要疾,以拳相搏,亦是如此。不在乎式疾,而要求心疾、意疾、眼疾、气疾、步疾,牵一发而 动全身,三节四梢而无处不疾矣!

- 二要准。出手轻捷,感知灵敏,虚空飘渺,如云如烟,探其虚实,试其深浅,引出破绽, 一击而,就,此为之准。如不明敌情,冒然突防,必不准也。

- 三要稳。演练时要时刻注意到举手投足,是否到位,内外交错有无六合?有无前倾 后仰,左歪右斜,是否沉肩坠肘,含胸拔背,松腰坐胯,气沉丹田?

- 四要巧。习打擒拿,不求力敌,如调垄簧,如鼓琴瑟,取其要穴,攻其不备,贴身转打, 手不空起,脚踩膝撞,步不空落,抢占戊己,应对从容。

- 手分虚实,步有疾缓,劲有刚柔,身有动静,接手要轻,打手要重,人不知我,我独知 人,阴阳不测,是谓之神。

- 身手合一,上下对应,拳打三节,不见其形,制敌于敌动之先,回手于敌仆之后,控其 根节,上肩下胯,中奔天突,左章右京,不容敌有招架还手之力。

- 深丨吾拳理,反复验证,行之有效,融会贯通,刻之于心,达之于情。

- 精研经典,积淀汇粹,在原则不变的基础上,承先启后,博采众长,常与武友在实战 状态下切礎技艺,以测定所学之优劣,从而练出自己的风格。

前辈宗师们因人设定,应用樵拳变化多端,异彩纷呈,打出各自不同风格,现分述于 后,以示后学。考虑图片不足以演示清晰,故附光盘,以供参照。

郭云深先生之挂手禰拳:此式用法,左来左迎,右来右迎。如敌出右拳来,我不必急 于起手,而是当敌拳飞速近身,距离约50厘米左右时,我右拳从面前起攒,高与眉齐,身稍 左转,将敌拳臂向右上回挂,引敌拳力尽,而成强弩之末。随即拳心向下转动,轻轻挂住敌 腕回勾一寸许,敌必下意识回撤,我立即顺势沿敌右臂缠裹,旋转滚动而跟进,此时我拳已自动进到敌之京门、章门,再前寸一步,丹田鼓动,拳一紧握,内劲外力,瞬间聚于拳尖,而 惊、弹、崩、炸、颤震.之六合力生焉。以上过程是不到一秒钟完成,敌必重创。挂手檷拳充 分体现了

“出手如钢锉,回手似勾竿”的技击特点。当我拳随机滚进时犹如一把圆锉在转 动修磨一个毛胚圆孔,如蛇进洞。既极为轻柔又紧缠不放,不给敌方任何支点,无法格档 招架,也不给敌方留有引进落空,沾连随化的余地。拳到瞬间爆发,要完全符合拳经所要 求的

“出手如闪电,闪电不及合眸;打下如迅雷,迅雷不及掩耳”之境界。挂手檷拳动作极 为简练,表现出攻防一体,一招制敌,但要掌握极为精准的火候。只有郭先生达到了炉火 纯青,从容淡定,可以通神的地步,以至于后学者无人能越其右。挂手镚拳是武学中的“兰

亭序”,空前而绝后。读者至此应该明白捕拳演练为何要拳臂相磨,练出钢锉般的劲力?其 目的就是要形成一种本能,在实战中吞吐幵合,顺势锉进,臂如龙蛇,势不可挡。

- 李存义先生之连环裯拳:先生身体伟岸,臂力过人,尤精形意六合刀法。庚子事变, 程廷华先生以身殉国!为报国恨家仇,一把单刀斩敌无数,故有“单刀李存义”之称誉。 先生熔连环刀法于撊拳,应用风格,回然出新。设敌出右拳击来,我起攒右拳使其变轨而 力尽。随之落翻,拳心向下轻挂敌右腕,回勾一寸,同时左上镚拳已先击敌之右太阳穴,右 檷拳亦随步跟进,击其“大横”。不等其反制已顺势上移击其“中脘”。左拳亦同时翻手拳 心向下横击其“听宫”。双拳连环,同时到位。故名连环欄拳。如敌起腿外摆、正撞、边扫、 斜撞,我只摆步侧身。敌出右腿则以右禰拳击其右“足三里”,起左腿即以左镚拳击其左“足 三里”。同时我还起勾挂腿,用足跟击其单腿站立腿弯之“委中”,敌必颓然倒地。连环禰拳, 发手先声夺人,势如泰山压顶,拳到人仆,凌厉无比。

浏览1,751次