1摔跤损伤概述

1. 1摔跤损伤的分类

运动损伤的分类方法很多,概括起来有以下几种:

1. 1按受伤的组织结构分

皮肤损伤。

肌肉与肌腱损伤。

关节损伤。

滑囊损伤。

骨损伤。

神经损伤。

血管损伤和内脏器官损伤。 竞

1.2按伤后皮肤或黏膜完整性分 训

开放性损伤。伤后皮肤或黏膜的完整性遭到破坏,损 篇 伤部有伤口并与外界相通,如擦伤、刺伤、裂伤及开放性骨折

和脱位。

闭合性损伤。伤后皮肤和黏膜仍保持完整,损伤处与 外界不相通,如挫伤、关节扭伤、肌肉拉伤、闭合性骨折和脱

位。

1.3按伤情轻重分

轻伤。运动员不丧失活动能力,伤后能按原计划训 练,如轻度擦伤和扭伤。

中等伤。伤后短时间内(一般为1 ~ 2月)不能按原计划 训练,需停止患部练习或减少患部活动,如肌肉拉伤、小关节 扭伤。

重伤。完全不能训练,如各部位骨折、关节脱位、肌 腱完全断裂。

1.4按损伤病程分

急性损伤。指遭受直接暴力或间接暴力造成的损伤, 如在摔跤比赛时倒地姿势不正确,可造成肩关节的脱位或 锁骨的骨折。

慢性损伤。指局部过度负荷、多次微细损伤积累而成 的劳损,或由于急性损伤处理不当转化来的陈旧性损伤,如旅 骨劳损、腰肌劳损等。

1. 2摔跤损伤的特点

摔跤运动损伤的发生部位与其专项技术动作有密切关系。 在古典跤运动中,损伤主要发生在腰背和胸肋,其次为肘关 节、膝关节和耳部。这是由于在古典跤的专项动作中,占相当 大比例的动作是抱提和滚桥,这些动作都要靠腰部和胸部来完 成,因此,容易造成腰背和胸肋部的损伤。

在自由跤运动中,损伤主要发生在膝和腰,其次为肩、 踝、肘关节和颈部。这是由于专项技术动作的要求使膝关节经 常处于屈伸扭转状态,腰椎处于屈曲姿势或过伸(做桥)状态而 易受伤。

1. 3掉跤损伤的原因

根据摔跤运动的特点——两人徒手直接激烈对抗,并且强 度大,产生这些损伤的原因有以下几个方面:第一,局部负荷 过重;第二,技术动作错误;第三,场地设备不良;第四,违 反竞赛规则;第五,思想麻痹大意;第六,缺乏自我保护;第 七,生理、心理状态不良。

在上述受伤原因中,局部负荷过重和技术动作不正确是主 要原因。另外,由于摔跤运动对肌肉力量要求很高,因此,由 于其部分肌肉力量不足引起的运动损伤,也是不可忽视的内在 原因。

1. 4常见的抨•跤损伤

在摔跤训练、比赛中一般容易出现以下损伤:

耳廓损伤。一般出现在小级别较多,由于挟颈动作(正 反挟颈摔)压挤、碰撞等原因造成的耳廓红肿、充血,如不注 意适当休息,会导致耳廓软骨化,出现耳廓变形。

皮肤擦伤。摔跤垫上的盖单是人造革缝制而成的,在 两人站立或跪撑角斗时用手臂撑地或用头部做桥,常接触到人 造革的接缝边口导致皮肤擦伤。

嘴、鼻的撞伤。这是由于双方争斗时头部互撞所致。

关节损伤。关节损伤,一方面是由于技术本身的特 点;另一方面由于被摔的运动员倒地姿势不正确,造成肘关节 脱臼、韧带扭伤等损伤。此外,某些犯规动作,如两人对抗, 当对方把手臂插入腋下时,用反关节解脱以及夹双臂过胸时, 不是夹在对方上臂而是夹在前臂等,也可导致肘关节的损伤。

在摔跤运动中,脚是运动员发力支撑、进攻及被进攻的主 要部位,因此,踝关节韧带损伤也是摔跤运动中较常见的一种 损伤。在踝关节韧带损伤中,以踝外侧副韧带扭伤更多见,当 足过度内翻时,容易造成踝外侧副韧带损伤。

胸肋挫伤。由于摔跤技术和规则变化后,抱腰滚桥翻 技术应用得越来越广泛,被滚桥运动员太紧张造成胸肋挫伤。 如滚桥过程中,攻方队员搓揉及滚桥过程中双臂发力,造成守 方队员肋骨的挤压伤;提抱过胸过程中,攻方队员提抱守方队 员做过胸动作时造成肋骨的急剧扭错,使肋软骨损伤;跪撑对 抗中,攻守双方对峙时,胸部互相挤压,导致肋骨骨折和(或) 软组织损伤。

腰背肌的损伤。在古典跤中,抱提动作主要靠腰部肌 群用力,特别是棘肌始终处于强直收缩状态。如果训练或比 赛时抱提动作过多,而又得不到充分放松,久而久之,就会造 成腰肌劳损。此外,在古典跤的滚桥和提抱动作中,腰背主要 发力的肌肉是甑棘肌,在做动作时,突然发力可造成甑棘肌及 腰背其他肌肉的急性损伤。

2摔跤损伤的预防原则

为了减少运动员损伤的发生,避免伤害事故,保证摔跤教 学、训练和比赛正常进行,首要任务是预防工作。根据产生运 动损伤的基本原因,损伤预防原则有:

(1)加强思想教育。首先加强摔跤运动的目的性教育,使 教练员和运动员认识到预防运动损伤的重要性,加强安全教 育。.其次还要加强对运动员的组织纪律性及道德品质的教育, 摔严禁采取不道德手段有意犯规伤人和使用粗野动作。

跤 (2)加强身体全面训练。摔跤运动项目的剧烈性特点,决

: 定了在训练工作中,不仅要注意加强易伤及相对薄弱部位的训 巧 练,而且要加强儿童少年摔跤运动员的全面身体素质训练和基 本技术训练,如力量、速度、耐力、灵敏性及柔韧性的训练, 以提高肌体对运动的适应能力。这是预防运动损伤的一种积极 手段。

合理安排教学、训练和比赛。教学、训练计划的制定 和执行应合乎训练原则。教练员应认真钻研教材,充分了解每 次教学、训练内容中易发生损伤的技术动作,事先做好准备, 及时采取相应预防措施。儿童少年不宜过早地进行专项训练, 不宜过多地参加比赛,不应过早地要求儿童少年出成绩。训练 中要合理安排运动量,防止局部负担过重。要遵守循序渐进和 个别对待的原则,这是防止对抗性比赛项目发生运动损伤的重 要措施。

此外,运动后应采取有效的措施及时消除疲劳,如进行整 理活动、温水浴、按摩和保证充足的睡眠等。

认真做好准备活动。准备活动的内容和量应根据教 学、训练和比赛内容,以及运动员个人情况和气象条件而定。 准备活动要充分、有针对性。做完一般准备活动后,应做与课 (或比赛)主要内容相适合的专项准备活动。

加强保护和自我保护。儿童少年摔跤运动员首先应学 会自我保护的方法,如倒地功。当重心不稳快摔倒时,应立即 低头、屈肘、团身,以肩背着地顺势滚翻,切忌直臂撑地,以 防手腕和前臂骨折、肩和肘关节脱位等损伤。

加强医务监督和注意设备卫生要求。摔跤运动员应定 期进行体检,在大型比赛前应进行补充检查,禁止带病或体检 不合格者参加比赛。伤病初愈恢复训练或锻炼时,应尊重医生 意见。严格实施场地设备的卫生安全检查,对已坏的场地器 材,应及时维修,禁止穿不合适的服装(包括鞋、帽)进行活 动。

3摔跤损伤的初步急救处理

运动损伤的急救处理很重要,处理不当,轻者加重损伤, 招致感染,增加伤者的痛苦,重者致残甚至影响生命。现就摔

跤运动中常见损伤的初步急救处理分述如下:

3. 1休克的急救

休克是指人体受到强烈的有害因素作用而发生的一种急性 循环功能不全综合症。当运动损伤并发为外伤性休克时,应使 患者安静平卧,保暖,但不要过热,以免皮肤血管扩张,影响 生命器官的血液灌注量和增加氧的消耗,并保持呼吸道通畅。 昏迷患者头应侧偏,并将舌牵出口外,必要时可给氧或进行人 工呼吸。可针刺或按摩人中、百会、涌泉、内关、合谷等穴 位。针刺时宜用强刺激手法。对骨折者应进行必要的急救固 定,如有伤处出血,应及时采用适当的方法止血,疑有内脏出 血,应迅速送医院抢救。疼痛剧烈时应给镇痛剂和镇静剂,以 减轻伤员痛苦,防止加重休克。

休克是严重而危险的病理状态,在急救的同时,应迅速请 医生或及时送医院治疗。

3. 2出皿的急救

2. 1出血的分类

根据受伤血管的不同,出血可分为:

动脉出血。血色鲜红,呈喷射状流出,出血速度快, 出血量多,危险性大。

静脉出血。血色暗红,不断地缓慢流出,危险性小于 摔动脉出血。

跤 (3)毛细血管出血。血色红,血液从伤口慢慢渗出,常能

技自行凝固,基本没有危险。

巧 根据出血的流向可分为:

外出血。身体外表有伤口,可直接见到血液从伤口流 到体外。

内出血。身体表面没有伤口,血液由破裂血管流向组 织间隙(皮下组织、肌肉组织),形成淤血或血肿;流向体腔

(胸腔、腹腔、关节腔等)和管腔(胃肠道、呼吸道),形成积 血。流入体腔或管腔的内出血,不易发现,容易发展成为大出 血,故要特别注意。

2. 2止血法

若骤然出血达总量的三分之一时,就有生命危险,所以及 时止血非常重要,现介绍几种外出血的止血法:

1-抬高伤肢法

将肢体抬高,使出血部位高于心脏,从而使出血部位的血 压降低,减少出血。此法适用于四肢毛细血管及小静脉出血, 在其他情况下仅为一种辅助方法。

加压包扎法

有伤口时可先用消毒的敷料盖上,然后用绷带加压包扎。 此法用于小静脉和毛细血管出血。

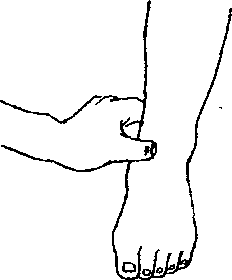

加垫屈肢止血法

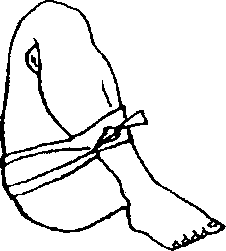

前臂、手和小腿、足出血时,如果没有骨折和关节损伤, 可将棉垫或绷带卷放在肘或膝关节窝上,屈肘或屈膝,再用绷 带作“8”字形缠好(图10.1)。

间接指压法

用手指把身体浅部的动脉压在相应的骨面上,可暂时止住 该动脉供血部位的出血。此方法用于动脉出血。

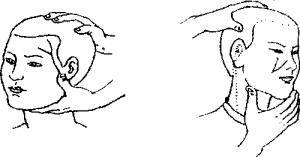

(1)头部出血。头部前面额、颗部出血,要压迫额动脉。 压迫点在耳屏前方,用手指摸到搏动后将该动脉压向额骨面 (图 10. 2) o

(2) 面部出血。要压迫面动脉,压迫点在下颌角前面约 1.5厘米的地方,用手指摸到搏动后正对下颌骨压迫(图 10.3)。

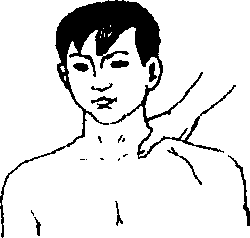

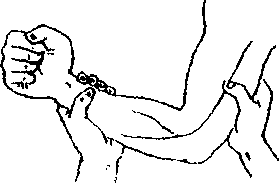

(3) ±肢出血。肩部和上臂出血可压迫锁骨下动脉。压迫 点在锁骨上方,胸锁乳突肌外缘,用手指将该动脉向后内正对 第一肋骨压迫(图10. 4) o前臂出血可压迫肱动脉,使患肢外 展,用四指压迫上臂内侧。手指出血可压迫指动脉,压迫点在 第一指节根部两侧,用拇食两指相对夹压(图10.5)。

(4)下肢出血。大腿、小腿部出血,可压迫股动脉。压迫 点在腹股沟皱纹中点搏动处,用两拇指、手掌或拳向下方的股 骨面压迫(图10. 6) o足部出血可压迫胫前动脉和胫后动脉。 用食指和拇指分别按压于内踝与跟骨之间和足背皱纹的中点 (图 10.7)。

间接指压法简单易行,但因手指容易疲劳不能持久,只能 作为临时止血,随后改用其他的止血方法。

3. 3绷带包扎法

绷带包扎法是急救技术中不可缺少的重要组成部分,常用 的绷带有卷带和三角巾,还可用毛巾、头巾等代用品。

3. 1绷带包扎的作用

及时正确地包扎能起到保护伤口、压迫止血、支持伤肢、 固定敷料和夹板的作用。

3. 2绷带包扎的注意事项

包扎时伤员位置要适当、舒适,包扎过程中尽可能不 改变伤员位置。动作应力求熟练柔和,不要触碰伤口。

包扎须松紧适合,过紧会妨碍血液循环,过松将失去 包扎的作用。

卷带包扎一般从伤处远心端包到近心端,包扎结束后 末端用别针或粘膏固定,或把卷带末端纵行剪开,缚结固定, 结不要打在伤处。

包扎四肢时,应使指、趾端外露,以便观察。

3. 3绷带包扎的方法

卷带包扎法

环形包扎法。适用于包扎额部、手腕和小腿下部粗细 均匀的部位。包扎时把带头斜放,用手压住,将卷带绕肢体包 扎一圈后,再将带头的一个小角反折过来,然后继续绕圈包 扎,后一圈盖住前一圈,包扎3 ~4圈即可(图10.8)。

螺旋形包扎法。用于包扎肢体粗细差不多的部位,如 前臂、大腿下段和手指等处。包扎时以环形包扎法开始,然后 将卷带向上斜形缠绕,后一圈盖住前一圈的二分之一至三分之 一(图 10. 9) o

1%酪合碘。消毒作用强,对组织刺激性较小,常用于 皮肤、粘膜较小面积的擦伤及小的切伤。

2%碘酊。消毒作用强,对组织刺激性大,不宜直接涂 于伤口,常用于未破的疳、虫咬伤以及伤口周围的皮肤消毒。

酒精。消毒用的酒精浓度为70%~75%,不宜直接用 于伤口。

3%过氧化氢溶液。有抗菌和软化伤痂的作用,有利于 坏死组织的剥落和清除。常用于清洗创伤、溃疡、脓窦等,并 可用于去痂皮,去除粘附在伤口上的敷料而不致疼痛。

9%氯化钠溶液。即生理盐水,有抑制细菌的作用, 对组织没有刺激,用于清洗伤口。

松节油、樟脑酊。局部涂擦或作按摩用药,对闭合性 软组织损伤有加强局部血液循环和止痛的作用。

1% -2%盐酸普鲁卡因。用于闭合性软组织损伤的早 期和中期,在痛点做局部注射,有麻醉止痛和促进病变组织代 谢的作用。用量一般为5~10毫升。

肾上腺皮质激素类药物。常用的有醋酸氧化可的松和 强的松龙。作用:维持毛细血管的正常渗透性,减少渗出液, 防止水肿,有抗无菌性炎症的作用,并能抑制结缔组织增生, 减少瘢痕形成;适应症:腱鞘炎、滑囊炎、肌肉拉伤、损伤性 肌腱炎、慢性损伤性关节炎;禁忌症:骨折、化脓性关节炎、 急性损伤有组织断裂、出血和水肿情况严重者;用法:用1% ~2%的盐酸普鲁卡因混合后作伤部痛点注射。每周注射一 次,一个部位注射次数不宜超过三次,否则会使组织的韧度降 低,易于断裂。

镇痛药。可选用APC片,每次1~2片;安乃近,每 次0.5克;去痛片,每次1片等。必要时可一日服三次。转折形包扎法。亦名反折螺旋形包扎法,用于包扎前 臂、大腿和小腿等粗细相差较大的部分。包扎时以环形包扎法 开始,然后用一个拇指压住卷带,将其上缘反拆(避开伤处), 压住前一圈的二分之一至三分之一,每圈之转折线应互相平行 (图 10. 10) o

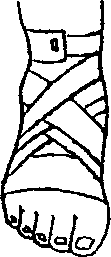

“8”字形包扎法。适用于包扎关节部位,包扎方法有 下列两种:一种方法是,从关节部位开始,先作环形包扎法, 然后将卷带斜形缠绕,一圈绕关节的上方,一圈绕下方,两圈在 关节凹处交叉,反复进行,逐渐离开关节,每圈压住前一圈的二分 之一至三分之一,最后在关节的上方或下方以环形包扎法结束

(图10.11);另一种方法是,从关节下方开始,先作环形包扎 法,然后由下而上.由上而下地来回作“8”字形缠绕,逐渐 靠拢关节,最后以环形包扎法结束(图10. 12)o

三角巾包扎法

用1米见方的白布对角剪开即成两条大三角巾,小三角巾 是大三角巾的一半。三角巾有顶角、底角、斜边和底边等名 称。三角巾包扎方法很多,现仅介绍下列两种前臂悬挂法:

大悬臂带。用于上肢损伤,锁骨和肱骨骨折不能用。 将大三角巾顶角放在伤肢肘后,一底角置于健侧肩上,肘关节 加屈曲90。放在三角巾中央,下方底角上折,包住前臂,在颈 后与上方底角打结。最后把肘后的顶角折在前面,用别针固定 (图 10. 13 之 l)o

小悬臂带。用于锁骨和肱骨骨折。将大三角巾叠成四 横指宽,中央放在伤侧前臂的下三分之一处,两端在颈后打结 (图 10. 13 之 2)。

3. 4关节脱位的临时急救

关节脱位,也称脱臼。根据脱位的程度可分为半脱位和完 全脱位。前者是关节面部分错位,后者是关节面完全脱离原来 位置。由于暴力作用引起的关节脱臼,可伴有关节囊撕裂、关 节周围的软组织损伤,严重时还可伤及神经或伴有骨折。

不熟悉整复技术时,不可随意做整复手术,以免加重损 伤。此时应立即用夹板和绷带在脱位所形成的姿势下固定伤 肢,保持伤员安静,尽快送医院处理。

肩、肘关节脱位时的固定方法:

肩关节脱位时,取三角巾两条,分别折成宽带,一条悬挂 前臂,另一条绕过伤肢上臂,于肩侧腋下缚结。

肘关节脱位时,用铁丝夹板弯成合适的角度,置于肘后, 用绷带缠稳,再用小悬臂带挂起前臂。如无铁丝夹板,可直接 用大悬臂带包扎固定。

3. 5骨折的临时固定

骨折时,用夹板、绷带把折断的部位固定,包扎起来,使 伤部不再活动,称为临时固定。骨折临时固定的目的是限制骨 折断端的活动,避免断端损伤周围血管、神经和其他组织,减 轻伤员的疼痛,同时便于转送医院。

固定的原则和方法:

固定前不要无故移动伤肢。为了暴露伤口,可剪开衣 服、鞋袜,不要脱,以免因移动而增加伤员痛苦和伤情。对大 腿、小腿和脊柱骨折,应就地固定。

伴有出血和伤口者,固定前要先止血,包扎伤口;伴 有休克者,应先抗休克。

夹板和肢体之间要垫衬物,空隙地方要填紧;夹板的 长度和宽度要合适,长度须超过骨折部的上下两个关节。

露出伤口的骨片,不要放回伤口内,以免把感染带入 深部,也不可任意去除。

固定时先固定骨折部上下,再固定上下两关节。

浏览1,638次