中国传统武术发端于远古,兴盛于唐宋,大成于明 清。在明清之际产生了举世闻名的中国内家拳学。在研 习内家拳的过程中,我们可以体悟老子的智慧,聆听孔 子的教诲,养浩然正气,神游于太虚……内家拳的目的 是达道,是开慧,是对天地人和谐的体察。可以这样说, 内家拳的主要目的不是在于将人击伤,而是在于“和” 人。“中和”是中国传统文化的极高境界,也是内家拳 的最高境界,是内家拳搏击的指导思想。车毅斋说: “形意拳之道,合于中庸之道也。其道中正,广大至易至 简,……练拳术不在形式,只在神气圆满无亏而已,神 气圆满,形式虽方,而亦能活动无滞。神气不足,就是 形式虽圆,动作亦不能灵通也。”拳经云:“尚德不尚 力,意在蓄神耳……用力之久而一旦豁然贯通,将体式、 法身全都脱去。始悟前者,所练体式皆是血气所用之法, 术乃是成规,先前用法,中间皆有间断不能连手变化, 皆因是后天用事,不得中和之故也。”宋世荣说:“练拳 术以手足动作为调息,起落进退,皆合规矩,手足动作

亦具和顺,内外形神相合。”刘晓兰说:“形意拳之道无 他,不过变化人之气质,得其中和而已。”从以上前贤的 论述中看出,内家拳确实是以中和为修炼宗旨的。

中国有一句非常有名的话——“天人合一”。朱熹说: “天人一物,内外一理” “天人无二理。”内家拳追求的 就是天地人合一的境界。内家拳“天人合一”的追求不 仅仅是理论上的说教,而是具有实践意义的过程。内家 拳可以说是中国的文人武学或是人文武学,其作用至少 使人文武兼备,使人内刚强而外柔顺。这是中国人的文 化特征,也是中国人的气质特征。内家拳之“内学”的 修炼的过程是怎样的呢?

- 由内家拳练习首先达到气血的平衡与和谐

中国医学认为,人体气血的平衡是人身心健康的基 础,一旦气血的动态平衡遭到破坏,人体就会出现各种 疾病。因此,内家拳结合了中国古代的导引吐纳之术, 以练习人体气血的平衡;由气血的平衡而使经络通畅, 内脏坚强,以获得内壮。

- 人与人之间的和谐平衡

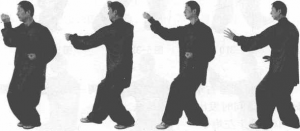

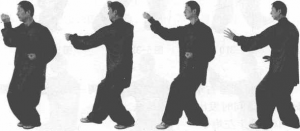

通过内家拳法理的研习和独特的推手练习,体悟人 与人之间的和谐平衡是保护自己最有效的方法。人与人 关系的和谐是社会和谐稳定的基础。通过推手的修炼悟 出:要立于不败之地,就要保持自己中正、和谐和平衡, 最重要的是不先去侵犯他人;若侵犯他人,势必造成自 身中正的破缺;如果出现了破缺,则被人借势借力而倾 跌。推手是一种中正、和谐、放松和平衡的竞争,这种 体悟正合于老子之无为、孔子之中庸、孟子之正气、庄 子之自由精神。内家拳是由拳而进道,进入修养人的道 德和修养人与社会的和十皆之道。

- 人与自然的和谐

和谐的思想贯穿于内家拳的始终,身心与自然的和

谐是内家拳追求的根本目标。在这个与自然和谐的过程 中,人格得到了升华,人性得到了净化,从而自觉地热 爱环境、热爱人类、热爱自然,在当今国际社会动乱之 时,更具有理论意义和现实意义。

谈到搏击,内家拳也是极具中国特色的,内家拳虽 然视搏击为“小术”,如庄子与赵文王论剑而后剑客尽 去。中国传统武术内家拳的宗旨是“以静制动” “以柔 克刚”,在动作上吸取了动物的特殊技能,通过内练发掘 人体的潜能,提高身体素质,使动作技能发挥到极致。 那么为什么在当今擂台上看不到内家拳的威力呢?这是 因为目前传统武术练习者大都散见于民间,他们没有条 件进行专业训练,当然不可与专业训练者竞技;而目前 专业搏击者多用西式训练法,真正的内家拳修炼法还没 有被挖掘和利用。我们相信,在挖掘祖国优秀传统文化 的过程中,中国传统武术中的精华——内家拳,必将为 有识之士所认识,它的修身价值、健身价值和搏击价值 将被发扬光大。

内家拳哲理——混沌与有序

内家拳集中国古代哲学思想成就,以它独有的神韵 受到世人的喜爱。中国传统哲学的一大特点就是天地人 合一的哲学,认为天地是一大宇宙,人体是一小宇宙, 通过正确的体认自身的变化规律,进而认识天地宇宙的 变化规律。中国传统体育的最大特点之一就是运动实践 的本身,即在不断地探讨着这一深奥的哲理。中国人发 明了用两个图来描绘宇宙发生发展的图景:一个是无极 图,即一个形象圆的图,空空洞洞,无边无际,以此图 论说一切有生于无,亦有归于无,有无相生;另一个是

太极图,在一个圆内有一对阴阳鱼,转动不休,变化万 端。在太极图中包含有事物的一分为二,矛盾斗争,相 反相成的一面,而且还包含有事物的合二而一,相辅相 成,协调发展的另一面。这种对宇宙万事万物生成发展 的认识,用极简明的图像高度概括地表达出来,中国古 人运用这种哲学思想指导内家拳运动,使内家拳在理论 和实践上都达到了一定的高度。用现代的、更加合理的 理论来研究和说明内家拳是我们现在所要解决的问题。 混沌理论是近十几年来飞速发展起来的一门学科理论。 这个理论虽名之曰“混沌”,而实质上研究的是一种有序 的问题。科学家们现已发现混沌运动无处不在,而且与 有序运动有着密切的关系,许多学者已看到在它背后隐 藏着深刻的哲学意义。钱学森指出:“混沌,看起来是 非线性的——杂乱无章,可是实际上它是决定性的,混 乱无章是由决定性规律引起的。”我们从中可以得到这样 的启示:混沌与有序是对立统一的,两者可以相生互变, 同一时刻看似混沌的,而从另一个层次或角度看它却是 有序的。比如人的大脑,思维较闭目休息时,脑电波表 现为混沌状态,但人脑有序的工作却是任何一台电脑无 法相比的。中国人的养生是追求一种返璞归真的状态, 这种状态自然地就与混沌状态联系起来,因为中国古人 认为天地之初就是混沌的。内家拳集中国养生法之大成, 所以对混沌的追求也突出地表现在其中,因而产生了内 家拳追求的高级境界——拳无拳,意无意,无意之中是 真意 虚、空、灵。

1.练拳之初——无极混沌状态

拳谱中对无极式的描述:“无极者,一物未有也, 太极以上,浑浑穆穆,混混沌沌,所谓大混沌者即此也。 学者上场打拳端然恭立,合目息气,两手下垂,身桩端 正,两足并齐,心中一物无所著,一念无所思,穆穆皇

皇,浑然如大混沌无极景象,故其形无可名,名之曰无 极,象形也。”

从以上文字可以看出,在练内家拳之初的无极式是 要求人的身心处于“浑浑穆穆”的混沌状态,通过实践 我们知道,这种状态是人体全身心的舒适、自然、放松 状态。

我们再来看一下实验结果。笔者对一组30名练内家 拳者和一组31名普通人做了百会穴经络低频波的测试, 结果发现,无极状态与休息状态相比,无极状态时的经 络波周期节律减弱,波峰与波谷差缩小,但振幅增高。 这种现象表明,经络中气血活动性和不稳定性增高,并 向混沌状态发展。因此我们可以知道,无极式防病治病 的机理,可能是将人为的心理干扰和外界的不良刺激都 排除掉,使人体身心均处在松静自然的混沌状态之中, 体内固有的随机调节功能和恢复修补功能提高,以达到 有病治病、无病健身的目的。

根据混沌理论,我们可以探讨一下无极式在攻防搏 击方面的妙用。很多武术前辈都非常强调无极式的锻炼, 认为无极式是内家拳的基础。我们知道内家拳要求松静 自然,而松静自然即来源于无极的锻炼。无极功夫对搏 击有何影响呢?混沌状态具有内在随机性,无周期性和 难预测性等特点。所以无极式虽然外形上看似呆板不动, 但因体内气血的活跃,各系统均处于“激活”状态,使 练习者体察到自身在不断地起变化,可以感觉到身体时 而热胀沉麻,时而凉漂轻痛,这些变化是不受主观意识 控制的,有自发随机的特性,这就是内家拳内劲忽隐忽 现的生理基础。从混沌角度看浑元力是一种变动无方、 上下左右前后均相辅相成、相争相抗的一种劲力,局部 劲与整体劲相系,局部反映整体,整体是圆,随处均是 圆,而且圆中有圆,圆上叠圆,形成周身处处圆融的整

体劲。这是由无极的混沌状态所决定的。这种劲是内家 拳的基础。

2.内家拳动势——意念引导的混沌运动

拳谱中对内家拳动势的描述:“太极者,生于无极 也……” “拳名太极,实天机自然之运行,阴阳自然之 开合也,一丝不假强为……” “且心一虚,则全体皆虚, 惟虚则灵;灵足以应敌” “但凭得周身空灵,一缕中气 随势扬” “无念之发,天机自动,每打一势,轻轻运行, 默默停止;惟以意思运行,则水火自然混融……练过十 年之后,周身混沌,极其虚灵,不知身之为我,我为之 身,亦不知神自气生,气自有神,周中规,折中矩,不 期而得,不勉而中,……不知所以然而然……” “一动 一静俱混然” “浑沛流行,自然一气……行同乎水流” “浑然气象,绝无迹象可得,端绪可指” “学到有形归无 迹,方知玄妙在天工” “至于身法,原无一定,千变万 化,难绘其形……用力日久,豁然贯通,……浑然无迹, 妙手空空……”

从以上我们可以看出,真正的内家拳,所追求的不 是简单的外形姿势的标准,而是不具具体形象的浑然无 迹,妙手空空。内家拳是以意念活动为主导的运动。在 无极混沌状态的基础上,加以某种意念的引导,就如同 混沌状态中的奇导吸引子,引导着内家拳的动势朝着某 一特定的区域中运行,但到了这个区域后则表现为不规 则的随机运动。这就是在内家拳的确定中(意念的引导) 包含着不确定(机变),有序与混沌共处于一体之中。因 此真正的内家拳应该是以意念引导动势,其动作和姿势 不应该是刻板的、有规律的和有明显节奏的,而应该是 在意念引导的运动趋势下(如向前、退后,左转右旋, 开合等),有灵变的可能,就像行云和流水一样。大气云 层的运动是一种混沌运动,它变化万千,要准确地预测 出云图精确的变化,实属万难。山中溪流也是一种混沌 运动,它忽左忽右地窜动,时而还卷起一个个旋涡,这 种随机运动是难以测出的。中国古代武术家是极聪明的, 很早就发现了行云与流水的灵动和不可预知性,所以才 强调打内家拳要像“行云流水” 一样。有许多人将“行 云流水”误解为是行拳时的匀速运动,其实它的真正含 义是,混沌藏机,灵动不居,变化莫测。

从试验结果看,云手比无极状态气血活动更明显地 处于混沌状态,经络波周期变得不明显,波峰与波谷差 很小,振幅增高近两倍。这种状态说明:云手时气血充 分活跃起来,经络通畅,各系统处于积极地活动状态之

中,内在随机性和不稳定性增高,此时意念的引导可作 153

为对混沌状态的一种扰动,使系统产生较大的反应。

可以重新认识一下内家拳的行功原则。

- 中正原则。中正首先利于全身的放松。从百会 到会阴的一条中垂线可以作为身体水平运动的奇异吸引 子,不论四肢怎样运动,均以这条线为中心。

- 放松原则。只有全身都处于松活状态,动作才 能出现灵动的混沌运动;如果僵硬,动作即成为简单的 单向运动。

- 用意原则。意念的作用如同混沌状态的奇异吸 引子。形随意动,形意合一。意念之中可以产生抽象的 动作,所以外形上可以做出“拳无拳”的动作。

- 灵动变化的原则。混沌状态的最大特点之一是 内在随机性,而随机的灵动变化是内家拳的精髓所在。 这种灵动变化就像行云与流水一样率然。

中村之道与形意拳

中华民族是一个具有五千年文明历史的伟大民族, 是一个由56个民族合成的团结的大家庭,在漫长的历史 长河中,中华民族创造了灿烂的传统文化。在博大精深 的中华传统文化中,“中和”思想占有极其重要的位置。

1.中和论之渊源

中和思想源远流长,在甲骨文中就有“中、和”二 字。从甲骨文考“中”字之本意,中字之形似一面旗帜, 有立中、建中之意,可能是标志远古氏族聚集、集中活 动之地。西周时期,周太史史伯提出“和实生物,同则 不继”的观点。到了春秋战国时期,诸子百家更是经常 运用“和”的概念来阐发他们的哲学思想和文化理念, 管子提出“畜之以道,则民和”;老子提出“知和日常, 知常曰明”;孔子的《论语》提出“礼之用,和为贵”; 孟子提出“天时不如地利,地利不如人和”;荀子提出 “万物各得其和以生”;《中庸》提出“和也者,天下之达 道也”;《中庸》里还说:“喜怒哀乐之未发,谓之中; 发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也。和也者, 天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”《说 文》解释中为:“中,正也。”朱熹在《中庸章句》题下 注道:“中者,不偏不倚。”

“和”不是盲从附和,不是不分是非,不是无原则的 苟同,而是“和而不同”。“和”的思想,强调世界万事 万物都是由不同方面、不同要素构成的统一整体。在这 个统一体中,不同方面、不同要素相互依存、相互影响, 相异相合、相反相成。由于“和”的思想反映了事物的 普遍规律,因而它能够随着时代的变化而不断变化,随 着社会的发展而不断丰富其内容。现在,我们所说的 “和”,包括了和谐、和睦、和平、和善、祥和、中和等 含义,蕴涵着和以处众、和衷共济、政通人和、内和外 顺等深刻的处世哲学和人生理念(李瑞环,《学哲学用 哲学》575页)。

从“中”字的字形上看,中字就是一个略有变形的 太极图:在中国字中方与圆的写法、形状相通,在甲骨 文中有方形的也有圆形的,篆书中完全可以将中字的方 形写成圆形,中间的一竖就是太极图中间的S曲线,所 以可以将太极图看作是一个解释万事万物中和演化的图 像。

关于“中和”之道。《老子》有云:“万物负阴而抱 阳,冲气以为和。”西汉董仲舒认为,“能以中和养其身 者,其寿极命。”(《春秋繁露•循天之道》)陶弘景进而 具体阐明“养性之道,莫久行、久坐、久卧、久听,莫 强饮食,莫大忧愁,莫大哀思,此所谓中和。能中和者 必久寿也。”(《养性延命录》)葛洪在《抱朴子•极言》 中也具体地阐述过这种中和之道,曰:“是以养生之方, 唾不及远,行不疾步,耳不极听,目不久视,坐不至久, 卧不及疲;先寒而衣,先热而解;不欲极饿而食,食不 过饱……不欲甚劳甚逸。”

以孔子为代表的学说形成了中国儒家学说,影响了 两千多年的中国文化以及世界文化。中庸学说是儒家的 重要学说之一,中庸学说极大地丰富了中和之道。毛泽 东同志指出:“孔子的中庸观念是孔子的一大发现、一 大功绩,是哲学的重要范畴,值得很好地解释一番。” (《毛泽东书信集》147页)

中庸之道是掌握“中”的原则,正确、恰当地认识、 处理事物的法则。要掌握“中”,必须把握“两端”,就 是要对事物的现象与本质、前因与后果、条件与结果、 历史与现状,其组成部分以及此事物与彼事物的关系等 全面了解和掌握,从中找出对待和处理事物的正确方法。

那么,怎样才能掌握“中”的原则,正确地、恰当 地认识和处理事物呢?孔子认为,凡事应“执其两端, 用其中于民”(《礼物•中庸》)“叩其两端”(《子罕》) “允执其中”(《尧曰》)。就是说,要掌握“中”,必须先 把握“两端”。所谓两端,朱熹在《中庸章句》中注释 道:“盖凡物皆有两端,如大小、厚薄之类。”拿现代的 话说,两端就是矛盾的对立面。孔子认为,事物都包含 着两端,而两端中的任何一端都不合乎“中”。他说: “攻乎异端,斯害己也。”(《为政》)即观察、处理问题 如果只着眼于一端,都是有害的。例如,当子贡问他, 子张与子夏哪一个更好一些时,他回答说:“师(于张) 也过,商(子夏)也不及。”子夏又问:“那么,子张好 一些吗?”孔子回答:“过犹不及。”(《先进》)这里的 “过”和“不及”都只是一 “端”,用现代的话说,就是 犯了 “过左”或“过右”的错误,因而都是不可取的, 也就是无过无不及,不走极端,协调和谐,恰如其分。 东汉荀悦说道:“养性秉中和,守之以生而已。”(《申 鉴•俗嫌》)“秉中和”要求准确地把握住阴阳平衡所必 要的程度或分寸,做到无过不及,圆满和谐,恰如其分。

怎样才能把握“两端”呢,孔子在谈到对人的现实 了解时说:“视其所以,观其所由,察其所安,人焉瘦 哉?人焉瘦哉?” (《为政》)“众恶之,必察焉。众好 之,必察焉。”(《卫灵公》)这里,虽然孔子谈的是对人 观察了解的方法,但实际上也是对任何事物观察了解的 方法。这就是说,只有对事物的现象与本质、原因与后 果、条件与结果、历史与现状、其组成部分以及此事物 与彼事物的关系等等,即从事物的“两端”细微观察, 深入了解,才能掌握事物的全貌和本质。这是正确地、 恰当地处理事物的前提。

2.中和的形意拳

形意拳是优秀的中华传统文化之一,是土生土长的 中国武术,深受中国传统文化的影响,其中影响最深的 当属中和之道。形意拳守中用中,万变不离其宗,以中

和之气养生,以中和之道练拳,因此修习形意拳不可不 探究中和之道。

探究历史上诸多形意拳大家成功的秘诀时,发现他 们达到高境界之路线均是身心与拳艺逐渐趋向中和之道。 以下是形意拳前辈们有关形意拳中和的论述:

孙禄堂在《拳意述真•自序》中说:“易曰:'一阴 一阳之谓道',若偏阴偏阳皆谓之病。夫人之一生饮食不 调,气血不和,精神不振,皆阴阳不和之故也。故古人 创内家拳术,使人潜心玩味,以思其理,身体力行,以 合其道,则能复其本来之性体。”在此孙禄堂以阴阳中和 之道为本,明确表述了人生最重要的饮食、气血、精神 均要中和,否则谓之病;又点明内家拳术,通过“潜心 玩味”以明阴阳中和之理,进行实践,逐渐达到合于中 和之道,以致恢复人的身心健康和智慧仁爱的本性。

郭云深在论三体式时极强调中和。形意拳起点三体 式,两足要单重,不可双重。单重者,非一足着地,一 足悬起,不过前足可虚可实,着重在于后足耳。以后练 各形式亦有双重之式。虽然是双重之式,亦不离单重之 重心,以至极高、极俯、极矮、极仰之形式,亦总不离 三体式单重之中心,故三体式为万形之基础也。三体式 单重者,得其中和之起点,动作灵活,形式一气,无有 间断耳。双重三体式者,形式沉重,力气极大。惟是阴 阳不分,乾坤不辨,奇偶不显,刚柔不判,虚实不明, 内开外合不清,进退起落动作不灵活。所以形意拳三体 式,不得其单重之中和,先后天亦不交,刚多柔少,失 却中和,道理亦不明,变化亦不通,自被血气所拘,拙 劲所捆,此皆是被三体式双重之所拘也。若得着单重三 体式中和之道理以后行之,无论单重双重各形之式,无 可无不可也。其姿势之中,非身体两腿均站当中之中也。 其中是用规矩之法则,缩回身中散乱驰外之灵气,返归

于内,正气复初,血气自然不加于其内,心中虚空,是 谓之中,亦谓之道,心因此再动。丹书云:“静则为性, 动则为意,妙用则为神”。所以拳术再动,练去谓之先天 之真意,则身体手足动作即有形之物,谓之后天。以后 天合着规矩法则,形容先天之真意,自最初还虚,以至 末后还虚,循环无端之理,无声无臭之德,此皆名为形 意拳之道也。其拳术最初积蓄之真意与气,以致满足, 中立而不倚,和而不流,无形无相,此谓拳中之内劲也 (内家拳术之名,即此理也)。

郭云深论形意拳练习之难易中谈到中和形意拳术之 道,练之极易,亦极难。易者,是拳术之形式至易至简 而不繁乱。其拳术之始终,动作运用,皆人之所不虑而 知,不学而能者也。周身动作运用,亦皆年常之理。惟 人之未学时,手足动作运用无有规矩而不能整齐,所教 授者,不过将人之不虑而知、不学而能、平常所运用之 形式入于规矩之中,四肢动作而不散乱者也。果练之有 恒而不间断,可以至于至善矣。若到至善处,诸形之运 用,无不合道矣。以他人观之,有一动一静,一言一默 之运用,奥妙不测之神气。然而自己并不知其善于拳术 也。因动作运用皆是平常之道理,无强人之所难,所以 拳术练之极易也。《中庸》云:“人莫不饮食也,鲜能 知味也。”难者,是练者厌其拳之形式简单而不良于观, 以致半途而废者有之;或是练者恶其道理平常而无有奇 妙之法则,自己专好刚劲之气,身外又务奇异之形,故 终身练之而不能得着形意拳术中和之道也。因此好高鸯 远,看理偏僻,所以拳术之道理,得之甚难。《中庸》

云1 “道不远人,人之为道而远人。”即此意义也。

郭云深论及形意拳丹道功时归到中和之道,形意拳 术之道无他,神气二者而已。丹道始终全仗呼吸。起初 大小周天,以及还虚之功者,皆是呼吸之变化耳。拳术

之道亦然,惟有锻炼形体与筋骨之功。丹道是静中求动、 动极而复静也;拳术是动中求静,静桓而复动也。其初 练之似异,以至还虚则同。《形意拳经》云:“固灵根 而动心者,敌将也;养灵根而静心者,修道也。”所以形 意拳之道,即丹道之学也。丹道有三易:炼精化气,炼 气化神,炼神还虚;拳术亦有三易:易骨、易筋、洗髓。 三易即拳中明劲、暗劲、化劲也。练至“拳无拳,意无 意,无意之中是真意”,亦与丹道练虚合道相合也。丹道 有最初还虚之功,以至虚极静笃之时,下元真阳发动, 即速回光返照,凝神入气穴,息息归根。神气未交之时, 存神用息,绵绵若存,意兹在兹,此武火之谓也。至神 气已交,又当忘息,以致采取归炉,封固停息,沐浴起 火,进退升降归根。俟动而复炼,炼至不动,为限数足 满止火,谓之坎离交妒。此为小周天。以至大周天之功 夫,无非自无而生有,由微而至著,由小而至大,由虚 而积累,皆呼吸火候之变化。文武刚柔,随时消息,此 皆是顺中用逆,逆中行顺,用其无过不及、中和之道也。 此不过略言丹道之概耳。丹道与拳术并行不悖,故形意 拳术,非粗率之武艺。余恐后来练形意拳术之人,只用 其后天血气之力,不知有先天真阳之气,故发明形意拳 术之道,只此神气二者而已。练拳术不可固执不通。若 专以求力,即被力拘;专以求气,即被气所拘;若专以 求沉重,即为沉重所捆坠;若专以求轻浮,神气则被轻 浮所散。所以然者,外之形式顺者,自有力;内里中和 者,自生气;神意归于丹田者,身自然重如泰山;将神 气合一,化成虚空者,自然身轻如羽。故此不可专求。 虽然求之有所得焉,亦是有若无、实若虚,勿忘勿助, 不勉而中,不思而得,从容中道而已。

车毅斋论形意拳之中和:形意拳之道,合于中庸之 道也。其道中正广大,至易至简,不偏不倚,和而不流,

包罗万象,体物不遗,放之则弥六合,卷之则退藏于密, 其味无穷,皆实学也。惟是起初所学,先要学一派,一 派之中亦得专一形而学之,学而时习之,习之已熟,然 后再学他形。各形纯熟,再贯串统一而习之。习之极熟, 全体各形之式,一形如一手之式,一手如一意之动,一 意如同自虚空发出。所以练拳学者,自虚无而起,自虚 无而还也。到此时,形意也,八卦也,太极也,诸形皆 无,万象皆空,混混沦沦,一浑气然,何有太极,何有 形意,何有八卦也。所以练拳术不在形式,只在神气圆 满无亏而已。神气圆满,形式虽方,而亦能活动无滞。 神气不足,就是形式虽圆,动作亦不能灵通也。……余 幼年间,血气盛足,力量正大,法术记得颇多,用得亦 熟、亦快。每逢与人相比较之时,观彼之形式,可以用 某种手法正合宜,技术浅者,占人一气之先,往往胜人; 遇着技术深者,观其身式,用某种手法亦正合宜,至彼 之身边,彼即随式而变矣。自己的旧力未完,新力未生, 往往再想变换手法,有来不及处,一时要进退不灵活, 就败于彼矣。以后用力之久,而一旦豁然贯通,将体式 法身全都脱去,始悟前者所练体式,皆是血气;所用之 法术,乃是成规。先前用法,中间皆有间断,不能连手 变化,皆因是后天用事,不得中和之故也。昔年有某先 生,亦是练拳之人,在余处闲谈。彼凭着血气力足,不 明此拳之道理,暗中有不服之意。余此时正洗面,且吾 洗面之姿势,皆用骑马式,并未注意于彼,不料彼要取 玩笑,起身用脚望着余之后腰用脚踢去。彼足方到予之 身边,似挨未挨之时,予并未预料,譬如静坐功夫,丹 田之气始动,心中之神意知觉,即速又望北接渡也。此 时物到神知,予神形合一,身子一起,觉腰下有物碰出。 回观,则彼跌出一丈有余,平身躺在地下。予先何从知 彼之来,又无从知以何法应之,此乃拳术无意中抖擞之

神力也。至哉信乎。拳经云:“拳无拳,意无意,无意 之中是真意”也。至此拳术无形无相,无我无他,只有 神之灵光,奥妙不测耳。

张树德论形意拳之中和:形意拳之道,不言器械。

予初练之时,亦只疑无有枪刀剑术之类。予练枪法数十 年,访友数省,相遇名家,亦有数十余名,所练门派不 同,亦各有所长。予自是而后,昼夜勤习,方得其枪中 之奥妙。昔年用枪,总以为自己身手快利,步法活动, 用法多巧。然而与人相较,往往被人所制。后始知不在 乎形式法术,有身如无身,有枪如无枪,运用只在一心 耳(心即枪,枪即心也)。枪分三节八楞。用眼视定彼之 形式,上中下三路,或梢节、中节、根节,心一动而手 足与枪合一,似蛟龙出水一般,直到彼身,彼即败矣。 方知手足动作,教练纯熟,不令而行也。予自练形意拳 以来,朝夕习练,将道理得之于身心,而又知行合一, 故同一长短之枪,已觉自己之枪,昔用之似短,今用之 则长。更觉善用者,不在枪之形式长短,全在拳中神意 之妙用也。又方知拳术即剑术枪法,剑术枪法亦即拳术 也。拳经云:“心为元帅,眼为先锋,手足为五营四梢, 以拳为拳,以拳为枪,枪扎如射箭”,即此意也。故此始 悟形意拳术,不言枪剑,因其道理中和,内外如一,体 物而不遗,无往而不得其道也。

刘晓兰论形意拳之中和:形意拳之道无他,不过变 化人之气质,得其中和而已。从一气而分阴阳,从阴阳 而分五行,从五行而还一气。十二形之理,亦从一气阴 阳五行变化而生也。朱子云:“天以阴阳五行化生万物, 气以成形,而理即敷焉。”即此意也。余从幼年练八极 拳,功夫颇深,拳中应用之法术,如搀肘定肘挤肘挎肘 等等之着法,亦极其纯熟,与人相较,往往胜人。其后 遇一能手,身躯灵变,或离或合,则吾法无所施,往往

拘守成法而不能变,尚疑为自己功夫不纯之过也。其后 改练形意拳,习五行生克应用之法则,如劈拳能破崩拳, 以金克木;钻拳能破炮拳,以水克火。习至数十年方悟 所得之道,知行合一之理,心中极其虚灵,身形亦极其 和顺,内外如一。又知五行拳互相生克 一 克木,木 亦能克金;金生水,水亦能生金。古人云:“互相递为 子孙之意也。”以前所用之法则,而时应用,无不随时措 之宜也,亦无入而不自得也。因此始知形意拳是个中和 之体,万物皆涵育于其中矣。

田静杰论形意拳之中和:形意拳术之理,本是不偏 不倚,中正和平,自然一气流行之道也。拳经云:“身 式不可前栽,不可后仰,不可左斜,不可右歪”,即不偏 不倚之意也。其气卷之则退藏于密(即丹田也),放之则 弥六合(心与意合,意与气合,气与力合,是内三合也。 肩与胯合,肘与膝合,手与足合,是外三合也)。练之发 着于十二形之中(十二形为万形之纲也)。身体动作因着 形式,有上下大小之分,动静刚柔之判,起落进退之式, 伸缩隐现之机也。虽然外体动作有万形之分,而内运用 一以贯之也。

耿诚信练形意拳之气质性情变化而后悟中和:我幼 年练习拳术之时,肝火太盛,血气甚旺,往往与人无故 不相合,视同道如仇敌,自己常常自烦自恼,此身为拙 劲所拘,不知自己有多大力量。有友人介绍深州刘奇兰 先生,拜伊为门下。先生云此形意拳是变化气质之道, 复还于初,非是求后天血气之力也。自练初步明劲功夫, 四五年之时自觉周身之气质,腹内之性情与前大不同, 回思昔年所做之事,对人所发之性情言语,时时心中甚 觉愧悔,自此而后练暗劲又五六年,身中内外之景况与 练明劲之时又不同矣。每日同道之人无不相合,遇有技 术在我之上者,亦无不扬之,此时自己心中之技术还有

一点吝啬之心,不肯轻视于人。又迂于化劲习之,又至 五六年功夫,由身体内外刚柔相合之劲而渐化至于无物, 至此方觉腹内空空洞洞,混混沌沌,无形无相,无我无 他之境界矣。自此方无有彼此之分、门户之见,遇有同 道者无所不爱,或有练习未及于己者,无不怜惜而欲教 之,偶遇同道之人相比较者,并无先存一个打人之心在 内,所用所发皆是道理,亦无入而不自得矣。此时方知, 形意拳是个中和之道理,所以能变化人之气质而入于道 也。

李奎元论形意拳之中和:形意者,是人之周身四肢 动作,从其规矩,顺其自然,外不乖于形式,内不悖于 神气。外面形式之顺,则内中神气之和;外面形式之正, 是内中意气之中。是故见其外,知其内;诚于内,形于 外,即内外合而为一者也。先贤云,“得其一而万事毕”, 此为形意二字大概之意义也。

许占鳌论形意拳之中和:拳中起钻落翻之未发,谓 之中也。中者,是未发之和也。三体重生万物张者,是 静极而再动,此是起钻落翻已发也。已发,是拳之横拳 起也。内中之五行拳十二形拳,以致万形,皆由此而生 也。《中庸》云:“天命之谓性,率性之谓道。”不动是 未发之中也。动作能循环三体式之本体,是已发自和也。 和者是已发之中也。将所练之拳术,有过由不及而之气 质仰而就,仰而止,教人改气质复归于中,是之谓教也。 故形意拳之内劲是由此中和而生也。俗语云拳中之内劲 是鼓小腹硬如坚石,非也。所以形意拳之内劲是人之元 神元气相合,不偏不倚,和而不流,无过不及,自无而 有,自微而著,自小而大,由一气之动而发于周身,活 活泼泼无物不有,无时不然。《中庸》云:“放之则弥 六合,卷之则退藏于密。”其味无穷,皆是拳之内劲也。

善练者,玩索而有得焉,则终身用之有不能尽者矣。三 体式,无论变更何形,非礼不动(礼即拳中之规矩姿势 也),所以修身也。故一动一静,一言一默,行止坐卧皆 有规矩,所以此道动作是纯任自然,非勉强而作也。

从由以上列举的形意拳名家前辈的论述,我们可以 看出“中和”对于形意拳非常重要,我们应在中和上多 下工夫。

浏览1,036次