擒拿技法。

- 巧妙运用技法与劲力

少林擒拿术尚技而非斗力,其擒拿技术并非蛮打硬要,巧是它的灵魂,力是它 的基础。尚巧绝不是否定用力,而是尚巧劲以戒拙力。

第一,要因势利导,顺其自然。无论对方出何种招法向我击打,在没有肢体 接触的时候只是停留在意识的判断之中,在肢体接触的瞬间才能有神经功能的反 应,这时利用“听劲”、“懂劲”等在神经的传导和大脑中枢神经的判断基础上 反作用于对方肢体,分解转移对方劲力的方向,在其分化转移的方向上稍加用 力,便可达到“四两拨千斤”的技击效果。每个人只要通过科学的训练,都可以 掌握这种技法。

第二,巧用杠杆原理。擒拿离不开肢体的接触,合理运用力臂、力矩、力点之 间的相互关系,把握力的方向和大小,充分运用杠杆原理,就能合理地使用自己的 力量,并使力量通过骨传递到所擒拿的关节上,从而形成擒拿制敌的力量,达到以 小力而制全身的目的。

第三,势走螺旋,裹缠盘抱。在实施擒拿技术的过程中必须随时保持螺旋力。 螺旋力可以用于牵引对方重心,也可以用于沿对方力的切点滚入滚出,使其力无所 适从,亦使其肢体、关节产生分离,达到重挫关节的目的。“缠裹盘抱”则是一种 内向收缩的力。对方肢体一旦被缠住,我通过身形的内向收缩使被缠的肢体越缠越 紧、越缠越沉,使擒拿在运用的过程中更具力度。因此,“势走螺旋,裹缠盘抱” 被视为擒拿技术的基本劲力。

第四,虚实分明,冷疾脆快。缠裹住后的擒拿技法仍是虚实参半。若对方已放 弃便没有擒拿的必要,我可撤去力量,此擒拿便为虚法;若对方极力反抗,还须用 疾速而又坚刚之弹抖力挫其关节,此时擒拿便为实法。这种冷疾脆快的劲力,发于 足下,抖于腰脊,体现在四肢运动的刹那之间。其劲力完整,发劲突然,不易防 化,是擒拿技术的最后一个环节,因易使人致残,不可随意使用。

- 少林擒拿术是一门实际操作的学问。既为学问,便有其理论基础,单纯地练习 技法只能陷入到经验主义之中。一方面,即使学会了丰富的擒拿技法,在千变万化 的技击格斗中也会因不善变化而缺乏生机,故经验积累是擒拿技术的理论基础;另 一方面,如果技法没有上升到理论的高度,那么技法在传承中将会逐渐丢失,便会 出现一代不如一代的现象。技理是技法的升华,只有由技法到技理,才能使技法上 升到理论的高度;反过来只有用技理指导技法,才能达到触类旁通的效果。只有遵 循“先技法、再技理、再技法”的原则,即通过“实践、理论、再实践”的方法, 才能使擒拿技术不断循环往复螺旋式上升。技理与技法有机结合

技理与技法二者是相互联系的,技法高明的人需要有技理作指导,而技理丰富 的人则更需要加强技法的操作能力。只讲单一技法的演练,不讲在实战中如何运 用,这样的擒拿技术是一厢情愿的技术,在实战中是无法运用的。技理与技法的有 机结合,是擒拿技术提高的保证。

附:中国擒拿术的原理与法则

中国的擒拿法是一门独特的技击术,形成于武术的鼎盛时期。明嘉靖年间,擒 拿法已经开始风靡,戚继光在其《纪效新书•拳经捷要篇》中,对“鹰爪王之拿” 便有赞誉。现代擒拿法既继承了古代技击法的精华,又经过专门的实践与创新,自 成体系,独具一格。

从民间流传的多种擒拿法中,可以看出其技击特点十分突出,实用效果非常显 著。它以巧制关节为手段,以擒服对手为目标,以不伤害对手而擒获为高超技能, 充分体现出中华武术“巧打拙,柔克刚“的特点。

- 擒拿技艺的基础

抓筋拿穴、扭挫关节是擒拿技艺的基础。因为,擒拿法是为了拿制对方的肢体 关节,进而擒伏对方。关节是人体骨骼结构及运动的枢纽,关节周围的筋脉穴位又 是难以承受打击的薄弱部位。关节可顺动,不可逆转,其屈伸旋转幅度都有一定限 度。擒拿术就是针对人体关节的这种特性,依据反关节施制的技击原理,先抓拿肢 体关节及筋穴,并加以牵引控制,进而巧施妙法,迫使对方关节反折或超限度振 扭,使其丧失反抗能力而就擒。

擒拿技巧的交手接势应注重轻灵绵随,以粘连为主,运用招法,伺机而动。一 旦抓拿得势,要迅速进招,使对手因措手不及而被擒。同时,还要善用擒拿术特有 的手型手法,准确抓拿住对方肢体关节的一定部位。只有抓拿得法,才能巧施妙

招,发挥擒拿术的威力,从而达到制其一点而制伏周身的奇效。

- 擒拿技术的关键

尚巧劲、不斗拙力是擒拿技术的关键。所谓巧劲,主要是裹缠劲与冷疾脆劲。 擒拿术要善用巧劲,施妙招。只要拿住对方的一个关节,应迅速将其前后的连带关 节加以裹抱缠压,牵引控制,并运用螺旋收缩的“内劲”,将其关节裹紧缠死,迫 其势背力僵,有力拼不上。

手拿脚绊、上下相随是擒拿克敌的根本。擒拿克敌的根本

实施擒拿时,每当招法初使,手上刚拿住对方的上肢关节,就要迅速上步进 身,绊锁其前脚,封闭其步法,破坏其下肢力点与支点间的平衡,然后运用周身整 体之劲,手脚齐动有效制伏对手。

中国擒拿术具有整体技击的法则,即注重周身之功,讲究手、眼、身、法、步的 协调一致。同时它还非常注重肩、肘、腕、胯、膝在实战中的巧妙运用,以这五大关 节配合手上的拿法和脚上的步法,运用裹缠、旋绕、切压、沉挫、扳撇及跪腿、别 胯、绷弹、挑跟等招法,就使擒拿法不单纯形之于手,而发展成浑身有解数。

- 擒拿对敌的谋略

强者智取、弱者生俘是擒拿对敌时必备的谋略。实战中,面对强者,忌胆怯, 贵沉着;面对弱者,不可轻敌,慎而速取。

- 擒拿实战的威力

擒拿实战的威力在于以拿为主、打摔兼用。

擒拿法善于近身相持,巧制关节,以擒伏对手。技击实战格斗时,双方争雄斗 胜,各展所长,手脚交加,瞬息万变,闪展腾挪,进退神速。只有综合运用“打、 拿、摔”三种功夫,宜拿则拿,宜打则打,可摔则摔,随机就势,因势应招,拿中 含打,打中带拿,把握战机,巧施妙法,才能有效制伏敌人。

拆法是根据对方攻击的方法不同而 采取对应的策略化解其攻势的方沃7易 为单拆和双拆两种。⑴单拆

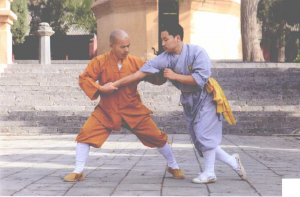

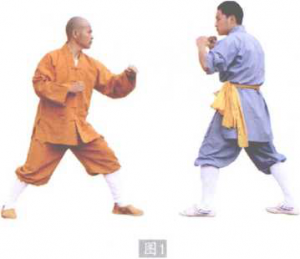

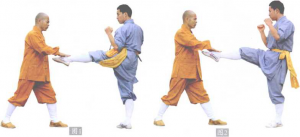

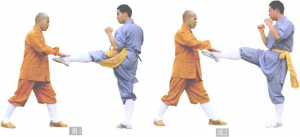

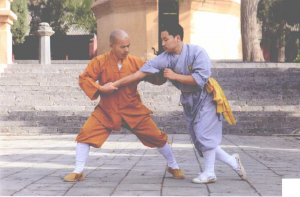

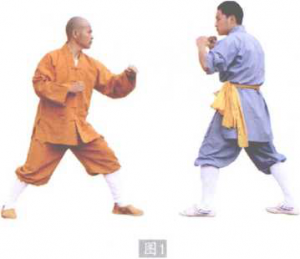

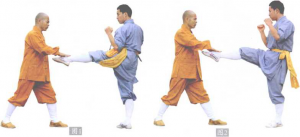

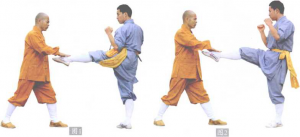

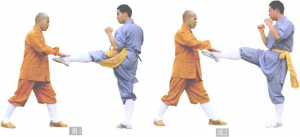

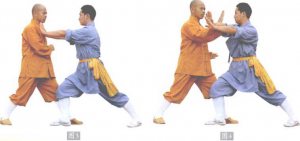

- 双方相对而立。对方左弓步站 立,右拳握于腰间,举左拳向我面部击 来;我出左脚成左弓步,双拳握于腰间, 并迅速抬左拳格架来拳。(图1、2 )

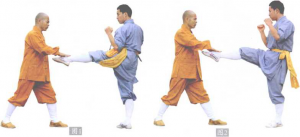

接上一动作,对方左拳收回,双拳置于胸前,左腿挺直,起右脚向我踢来; 我左拳缩回腰侧,左脚向右脚后撤一大步闪避,身体挺直,右脚跟抬起成右虚步站 立,接着重心迅速前移成右弓步,同时右拳变掌向下拍击对方脚背。(图3、4)

接上一动作,对方双拳缩回胸前,左腿挺直,起右脚向我踢来;我左脚向右 脚后撤步闪避,紧接着重心稍后移,左脚前脚掌着地,右膝稍屈,双拳变掌由胸前 向下,掌心向下交叉叠放,按压其脚背。(图3、4)

缠技是用手或腿缠绕住对方的肢 体,沿螺旋路线运动,以达到控制或损 伤对方肢体和关节的目的。此技充分体 现出少林擒拿术’顺势借力”的赢「 缠绕牵绊,阴柔巧妙,借力打力,出手 往往能收到 倍的效果。

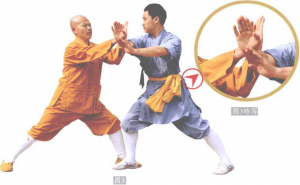

- 双方相对而立。对方成左弓步站 立,右拳握于腰间,举左拳向我面部击 来;我出左脚成左弓步,右拳握于腰 间,左拳变掌上举格架来拳。(图1、 2)

接上一动作,对方左拳收回, 同时出右拳向我面门攻来;我左掌握拳 收回腰间,同时举右拳格架来拳,并迅 速变掌翻腕,向外缠绕抓握其手腕,同 时左拳变掌向上抓握对方的肘关节外 侧。(图3、4)

上一动作不停,我右手向外下 方使劲翻拧,同时左手紧紧按住对方肘 关节处,迫使其屈身下蹲,并顺势将其 向右侧用力摔出去。(图5、6)

方法一:

1.双方相对而立。对方左弓步出 左拳向我面部袭来;我左弓步站立,身 微后仰闪躲,同时抬左臂,左拳变掌, 以左手从外向内扣住其左臂肘关节内 侧。(图1、2)

紧接着,我迅速抬右臂,右拳变掌抓握对方左拳,左手紧紧扣住对方的肘关 节处,右手用力向前反折其左臂,卸去其攻击力。(图3、4)

方法二:

双方相对而立。对方左腿挺 直,提右腿向我劈落;我左脚向右后方 退一步侧身闪过,同时抬右手抓握其右 脚脚踝。(图1、2)

双方相对而立。对方左腿挺 直,提右腿向我劈落;我左脚向右后方 退一步侧身闪过,同时抬右手抓握其右 脚脚踝。(图1、2)

- 紧接着我左脚向左前方跨出一 步,插入对方身下,身体随之右转;右 掌由其小腿内部向上反抱于胸前,同时 身体向右下方倾斜,左肩抵住对方膝关 节内侧,双手用力向后反拧,卸去对方 腿部的攻击力。(图3、4)方法一:

1.双方相对而立。对方左弓步站 立,双拳从左右两侧同时向我头部太阳 穴击来;我出左脚成左弓步,双拳由身 体两侧上举,经其双臂间隙向上穿出格 挡,并外翻手腕,掌根用力将其双臂向 外下方按压。(图1、2、3)

撤法就是用力向内或向外强力扭 转,使敌人关节及肢体过度扭曲,至吾 可以使其迅速失去战斗力,重者疏宜 伤筋断骨。

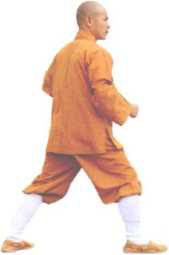

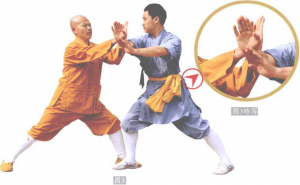

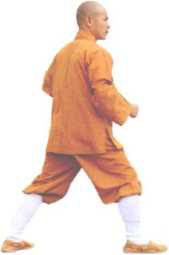

- 双方相对而立。对方左弓步站 立,双拳举于胸前准备进攻;我面对其 成左弓步站立,双拳握于身前,做好防 守准备。(图1)

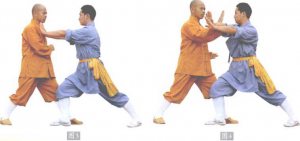

2.接上一动作,对方重心移于右 腿,左脚向后微收一步,然后起左腿向 我小腹部踢来;我左脚向后方撤步,同 时左拳变掌,抬左手向外下方格挡按压 对方左脚面。(图2、3)

对方左脚落地,重心前移, 起右脚再次向我小腹踢来;我向后退 步,同时右拳变掌,抬右手向下拍 击。(图4)

对方右脚落地成右弓步,同 时出右拳向我头部袭来;我右臂上 拾,用小臂向外上方格挡,紧接着右 掌外翻,迅速抓握对方右腕内翻,同 时左掌按住其右肩关节处向右侧扭 物转,利用惯性,将其摔出去。(图5、6、7)

双方相对而立。对方右弓步上 前,双拳握于胸前,起左脚向我踢来; 我右脚上前一步成右弓步站立,身体微 右转闪躲,同时右拳变掌,用右掌向左

双方相对而立。对方右弓步上 前,双拳握于胸前,起左脚向我踢来; 我右脚上前一步成右弓步站立,身体微 右转闪躲,同时右拳变掌,用右掌向左

.双方均右弓步,相对而立。对方双拳握于胸前,起左脚向我小腹踢来;我左 脚迅速向前跨出一步,身体右转闪避,同时左拳变掌,起左手由外下方向里抓住其 脚跟后侧并顺势往身体右侧拉拽,紧接着右手迅速从外侧抓住对方左小腿,左手松 开向左侧水平伸出,拦于其胸前,同时左脚向左跨出一步。(图1、2、3、4)

.上一动作不停,我 右手抓住对方左腿,左脚顶 住其右脚脚后跟,左手抱住 其身体向前猛力用劲将其推 倒在地,将其制伏。(图 5、6)

抢法就是毯敌人不备,抓住其破 绽,用手攻击其咽喉、耳、目等脆弱部 位,使其丧失战斗力的一种技巧。双方弓步举拳相对而立,对方左 弓步出左拳攻击我面部;我左脚前迈踩 住其左脚尖,同时举右拳格架对方左 拳。(图1、2)

对方再次出右拳朝我面部攻击; 我举左拳将其右拳向外下方格挡,双臂 同时用力下压。紧接着空出双手向前抢 上一步,双手用力掐住对方咽喉使其丧 失战斗力。(图3、4 )

踢法即利用双攻击使人受挫或受 伤的技法。而遭受攻击的一方,也可以 采用多种方法进行防守,避免受挫。 双方弓步举拳相对而立。对方右弓 步站立,左脚向前跨出一步,起右脚向我 踢来;我左弓步站立,身微后仰,左拳变 掌向左下方按压格挡其右脚。(图1、2)

对方右脚落下,身体顺势高高腾空 而起,双臂张开,右脚再次向我踢出;我 同时向上高高跃起,双腿向身体两侧分 开,同时双手重叠,在身前将其右脚下 按,化解攻势。(图3)

双方同时落地,对方双手握拳,再 次起左脚向我踢来;我成左弓步站立,双 掌保持叠放姿势,在身前向下按压其左脚 脚背,化解来势。(图4)

甲迅速出右拳,再次朝乙面部击来;乙抬起右掌向身体外侧格挡,右等外翻 再抓住甲右腕并向内翻拧且向右拉,同时左手松开甲左腕,按于甲右肩关节办,双 手用力,将甲向右撇倒在地。(图8~12)

1.甲出左脚成左弓步,双 拳停于胸前做好攻击准备;乙也 成左弓步相对站立,双拳握于腰 间两侧做好防守准备。(图1)

乙右掌顺势抓住甲右手腕,同 时向右外侧旋拧,使甲身体后转180 度,此时乙以右手手指扣住甲腕部要 穴,并出左冲拳击打甲腰部要穴。

4.紧接着乙以左手抓握甲左手 腕,双手同时将甲的双臂向内侧反关 节翻拧并向下将其按倒在地,使其丧 失战斗力。

- 双方左弓步相对而站,乙握拳 收于两侧腰间,甲举拳于体前。乙提 右脚向甲小腹处踢击;甲双拳变掌叠 放,在胸前将乙右脚脚背向下格挡按 压。(图1、2 )

上一动作不停,乙右脚落地成右 弓步;甲双掌顺势扳住乙双肩,同时身体 借力向上跃起,右腿屈膝提起,用膝盖向 前顶击乙腹部;乙同时向后腾空,退出一 步闪躲。(图3、4)

3.乙落地后依然成右弓步站立;甲 双手按住乙双肩再次跃起,右膝再次向 前顶击乙腹部;乙双拳变掌叠放,在胸 前将甲右膝使劲向下按压。(图5、6)

上一动作不停,乙双掌将甲右腿下压至地后,迅速上抬两手,由甲双臂间穿 出,并向左右两侧奋力分开,将甲双臂格开;紧接着趁甲不备,右手忽然抬起,使 劲拍击甲下颌,使其丧失攻击能力。(图7、8)

双方相对站立,甲出左脚向乙小 腹部踢去;乙后撤一步,双掌将甲左脚 使劲向下按压。(图1)

甲左脚落地,起右脚再次向乙小 腹踢去;乙再次向后退出一步,双掌再 次将甲右脚使劲向下按压。(图2)

双方相对站立,甲出左脚向乙小 腹部踢去;乙后撤一步,双掌将甲左脚 使劲向下按压。(图1)

甲左脚落地,起右脚再次向乙小 腹踢去;乙再次向后退出一步,双掌再 次将甲右脚使劲向下按压。(图2)

练法:大马步桩站立,十趾抓地,两膝微内扣,含胸拔背,小腹松圆, 头正颈直,沉肩坠肘,舌抵上腭,双手自然垂于两腿中间成抱球状。全身 尽量放松,两目向前平视;接着用鼻缓缓深吸一口气,略停;然后用鼻迅 速喷气;同时双手上提至胸前以反背掌向身体两侧猛力抖摔而出,抖摔的同 时腰往上挺,身体上拔,全身骤然一紧,然后立即恢复到放松预备姿势。 如此反复练习。亦可分组练习,每组30次。注意:练此功的要点便是身体 松紧之间最大限度地相互急速转换,只有充分的松,才会产生骤然一紧。另 外它的用力特点是起于腿脚,达于腰,形于手指。练功时要将呼吸和动作及 身体的松紧变化配合得协调一致。坚持习练此功,便可练出节节贯穿的弹抖 力,用于技击则威力无穷。抖力练习

僧稠是跋陀赏识的另外一位弟子。他成长于河北饨鹿,师从跋陀 僧稠以其聪明才智和惊人的记忆力为世人所知。相传哪怕是最枯燥的经 文,他只要读一谊,就能理解和背诵。相传僧稠体魄强健,精通武术,喜欢摔跤,常常在节日期间为参观 寺庙的人表演,据说无人能打败他。他也喜欢快速、敏捷地在高墙上行 走。传说有一次僧稠在屋内修炼,听到屋外有两只老虎在搏斗,他冲上 前去,抡起沉重的大铁杖将两只猛兽分开,并大吼着将其驱散。接上式,甲右手拉住乙的右 臂,左手松开,身体左转,左手向乙 的身体左侧用力击打,同时身体下

蹲,用臀部将乙的左膝下压;乙左臂 屈肘向外上方格挡。(图1)

2,上一动作不停,乙微微屈膝下蹲,左手前伸抓住甲腰部的衣物,左手前顶, 右手后拉,用力将其攻势化解。

- 接上式,甲后转身成马步站立, 同时出右拳向乙头部攻击;乙成右侧弓 步面对甲站立,同时左臂上抬,用左掌 握住对方右拳。(图1)

3,甲右拳挣脱,左拳收回腰间,再 次出右拳向乙腹部袭来;乙挺臂出右拳 向下格挡。(图3)

2.甲再次出左拳向乙攻来;乙身体向 左微转,重心左蕈成左侧弓步站立,左手 抓住对方右拳高高举起,同时右拳向下探 出,将甲左拳向右下方格挡开来。

紧接着乙左掌向 外翻腕抓住甲右手腕,同 时右手将甲右手肘关节向 上托起,右腿挺直,左脚 向前一步踮起,以右手为 支架,左手用力下压,使 甲丧失攻击能力。(图4、5)

开甲右肘,欲以右掌掌背发 力拍击甲胸口;甲左臂屈肘格 架,同时右臂尽力上抬,向后 猛然挣脱乙的束缚,身向后 仰,成右虚步站立,双手握拳 置于腰间;乙右弓步站立,右 臂横于身前,做好防守准备。

(图1、2 )

入 乙右脚内侧,身体前倾成右弓 步站立,双拳高高举起向乙双 肩劈落;乙迅速下蹲闪避,双 臂同时高高举起,探入甲两臂 之间,将甲双拳向左右两侧

隋朝末年,天下大乱,诸侯各霸一方,战乱连年不休。隋将王世充 霸占洛阳后,自立皇位,定国号为“郑”,封其侄儿王仁则为领兵大元 帅,重兵驻守洛阳城郊的少林寺封地柏谷庄,并侵占了少林寺大量田 地。这叔侄二人终日东杀西战,致使当地民不聊生。而李渊、李世民父 子行事顺应天理民情,关内五谷丰登,军队对当地百姓秋毫无犯,但秦 王李世民却被王世充困在洛阳监狱。当时,柏谷庄住着武僧志操、昙宗等十三个武艺高强的和尚,专管 种田护园。他们听说李世民被困,立即前往搭救,不仅成功救出李世 民,还活捉了王仁则,为唐王朝平定王世充立下了赫赫战功。唐王李世民登基之后,特地颁布《告柏谷坞少林寺上座书》,并封 昙宗为大将军,其他十二个和尚因不愿做官,各自云游四方去了。他还 下令将柏谷屯田地四十顷、水碾一具瞩给少林寺。这便是历史上有名的“十三棍僧教唐王"的故事。接上式,甲右脚向乙身前落下,成右弓步抢步近前,右掌由外侧收回至胸 前,同时双掌向乙胸部推来;乙右脚向身后退出一大步,双手握拳,身向后仰,躲 过甲的攻击。(图1、2)

马步转腰双射攀采用腹式呼吸,静心调息。上身稍倾,两腿马步下蹲,骤 然头上顶,两脚蹬地,上身向右扭腰转髓,两臂向右侧斜上方射双拳,当 两臂伸直时,两拳握紧,拳心相对。随后,转回上身恢复挺直,两拳收回 到胸前。两腿马步下蹲,景然头上顶,两脚蹬地,上身向左扭腰转髓,两 臂向左倾斜上方射双奉,当两臂伸直时,两拳握紧,拳心相对,随后转回 上身恢复挺直。如此运动,力疲为止。

岳飞的师父名叫周嗣,据说是一位得到少林真传的民间武师。他一 生收徒众多,岳飞是他的关门弟子。传说岳飞的部将牛皋在一次行军途 中遇到一位神僧,自称是岳飞的师父,他让牛皋转告岳飞:“名虽成, 志雄竟,天也!命也!”并交给牛皋一本题名为达摩的《易筋经》,请 其转交岳飞。但还没等牛皋见到岳飞,岳飞就已被秦桧害死在临安风波 亭,这部《易筋经》就由牛皋传了下来。不仅岳飞所学的是少林功夫,据说许多著名英雄豪杰的功夫也都出 自少林寺,如太祖长拳、罗义梅花枪、程咬金金月牙斧、关 公大刀等都是少林祖师达摩所留下的功夫。而在一些少林奉术的名称中,也能看出小说《水浒》中的梁山好汉 与少林寺之间的关系,如福居大师总结出的“十八家之长”中,就有 “燕青之粘拿跌法”和“林冲之鸳鸯脚” O此外,劫富济贫、深受人们喜爱的蒸子李三访少林的故事在民间流 传也很广。相传李三仰慕少林之名,不辞劳苦来到少林寺。他进寺参拜 之后,要求看一下少林功夫,寺中武僧答应了。不一会儿,斋饭做好, 只见一个和尚一手端着八仙桌的一条腿,单手将桌子端平高过胸,不慌 不忙走到李三而前,请他接菜。李三大吃f,因为一张紫檀木桌少说 也有百十斤重,上面又摆满了饭菜,重量更重,这憎人竟能单手端着, 腕力实在惊人。他不敢伸手去接,而是跃起从和尚头上飞过。方丈见 到,大赞其轻功,还收其为徒。练习马步十字冲拳时要两脚左右分开,比肩略宽,呈马步站立,头正 项直,舌尖抵上腭,下颌微收。胸部微含,足睡抓地。两前臂在胸前中线 处左右相靠,两奉拳心想对,攀心空含。采用腹式呼吸,静心调息。两腿 马步下蹲,突然,头上顶,两脚蹬地腿伸直。同时两拳向左右击出,当两 臂伸直时,两拳紧握,拳心向下。随后,两腿马步下蹲,两拳迅速收回到 胸前,头再上顶,两脚蹬地仍呈马步,两拳向前击出,再收回,如此反复 运动,力疲为止。明嘉睛年间,海防松弛,沿海卫所的战船、哨船所剩无几,士兵数 量也大大减少,仅存的部队也因制度腐败、军纪废她而战斗力极弱 在 倭寇突起、来不及调动朝廷军队的情况下,政府只好临时征召当地的地 方武装与官兵一起抗倭。据顾炎武《日知录》记载:1553年春,南京中军都督万表派人至 嵩山少林寺下了一道表檄,让少林寺选派武僧前去抗倭。当时的方丈坦 然大师派武艺高强的大弟子月空和尚为首领,带领月忠、自然 慧正、 智囊等31名武功不凡的武僧前去,并给他们每人配备了马匹和武器, 送他们去松江(今上海市松江县)一带抵抗倭寇。另据《南汇县志》记载:1553年农历七月,陵寇进攻川沙,参将 率兵攻打结果中了埋伏,几乎全军覆没。幸好少林僧兵前来助阵,他们 个个骁勇善战,奋不顾身直捣故营,还火烧了敌人停在白沙湾岸边的 3艘战舰,杀敌数百人。这一仗让倭寇对少林僧兵闻风丧胆,月空和尚 等人也受到了表彰。他们随后领兵前往泉州,与当地军民一起进攻七星 岛,一举捣毁了倭寇的老巢,并打死了其头目。此后,沿海一带在相当 长时间内平安无事,没有受到倭寇的骚扰。另相传少林寺有部《征战立功簿》,专门记录少林僧人为国立功 的事迹。但可惜,1928年,军阀石友三火烧少林寺,这本册子被烧 毁。据少林寺老一辈大师回忆,册中不仅记载了月空和尚等人抗倭的 故事,还记载了明代小山和尚三次挂帅平倭的故事。现在少林寺山门 两边的夹杆石和一对石狮子,据说就是嘉靖皇帝为了嘉奖小山和尚而 18给少林寺的。

岳飞的师父名叫周嗣,据说是一位得到少林真传的民间武师。他一 生收徒众多,岳飞是他的关门弟子。传说岳飞的部将牛皋在一次行军途 中遇到一位神僧,自称是岳飞的师父,他让牛皋转告岳飞:“名虽成, 志雄竟,天也!命也!”并交给牛皋一本题名为达摩的《易筋经》,请 其转交岳飞。但还没等牛皋见到岳飞,岳飞就已被秦桧害死在临安风波 亭,这部《易筋经》就由牛皋传了下来。不仅岳飞所学的是少林功夫,据说许多著名英雄豪杰的功夫也都出 自少林寺,如太祖长拳、罗义梅花枪、程咬金金月牙斧、关 公大刀等都是少林祖师达摩所留下的功夫。而在一些少林奉术的名称中,也能看出小说《水浒》中的梁山好汉 与少林寺之间的关系,如福居大师总结出的“十八家之长”中,就有 “燕青之粘拿跌法”和“林冲之鸳鸯脚” O此外,劫富济贫、深受人们喜爱的蒸子李三访少林的故事在民间流 传也很广。相传李三仰慕少林之名,不辞劳苦来到少林寺。他进寺参拜 之后,要求看一下少林功夫,寺中武僧答应了。不一会儿,斋饭做好, 只见一个和尚一手端着八仙桌的一条腿,单手将桌子端平高过胸,不慌 不忙走到李三而前,请他接菜。李三大吃f,因为一张紫檀木桌少说 也有百十斤重,上面又摆满了饭菜,重量更重,这憎人竟能单手端着, 腕力实在惊人。他不敢伸手去接,而是跃起从和尚头上飞过。方丈见 到,大赞其轻功,还收其为徒。练习马步十字冲拳时要两脚左右分开,比肩略宽,呈马步站立,头正 项直,舌尖抵上腭,下颌微收。胸部微含,足睡抓地。两前臂在胸前中线 处左右相靠,两奉拳心想对,攀心空含。采用腹式呼吸,静心调息。两腿 马步下蹲,突然,头上顶,两脚蹬地腿伸直。同时两拳向左右击出,当两 臂伸直时,两拳紧握,拳心向下。随后,两腿马步下蹲,两拳迅速收回到 胸前,头再上顶,两脚蹬地仍呈马步,两拳向前击出,再收回,如此反复 运动,力疲为止。明嘉睛年间,海防松弛,沿海卫所的战船、哨船所剩无几,士兵数 量也大大减少,仅存的部队也因制度腐败、军纪废她而战斗力极弱 在 倭寇突起、来不及调动朝廷军队的情况下,政府只好临时征召当地的地 方武装与官兵一起抗倭。据顾炎武《日知录》记载:1553年春,南京中军都督万表派人至 嵩山少林寺下了一道表檄,让少林寺选派武僧前去抗倭。当时的方丈坦 然大师派武艺高强的大弟子月空和尚为首领,带领月忠、自然 慧正、 智囊等31名武功不凡的武僧前去,并给他们每人配备了马匹和武器, 送他们去松江(今上海市松江县)一带抵抗倭寇。另据《南汇县志》记载:1553年农历七月,陵寇进攻川沙,参将 率兵攻打结果中了埋伏,几乎全军覆没。幸好少林僧兵前来助阵,他们 个个骁勇善战,奋不顾身直捣故营,还火烧了敌人停在白沙湾岸边的 3艘战舰,杀敌数百人。这一仗让倭寇对少林僧兵闻风丧胆,月空和尚 等人也受到了表彰。他们随后领兵前往泉州,与当地军民一起进攻七星 岛,一举捣毁了倭寇的老巢,并打死了其头目。此后,沿海一带在相当 长时间内平安无事,没有受到倭寇的骚扰。另相传少林寺有部《征战立功簿》,专门记录少林僧人为国立功 的事迹。但可惜,1928年,军阀石友三火烧少林寺,这本册子被烧 毁。据少林寺老一辈大师回忆,册中不仅记载了月空和尚等人抗倭的 故事,还记载了明代小山和尚三次挂帅平倭的故事。现在少林寺山门 两边的夹杆石和一对石狮子,据说就是嘉靖皇帝为了嘉奖小山和尚而 18给少林寺的。中国禅宗始祖达摩

传说他是香至王的第三子,出家后倾心大 乘佛法,师从般若多罗大师,为中国禅宗的始 祖,传《洗髓经》、《易筋经》。达摩被尊称 为“东土第一代祖师”、“达摩祖师”,与宝 志禅师、傅大士合称梁代三大士。

他于中国南朝梁武帝时期自印度航海到广 州。他至南朝都城建业会梁武帝,面谈不契, 遂以一苇渡江,北上北魏都城洛阳,据说他在 洛阳看见永宁寺宝塔建筑的精美,自言历游各 国都不曾见过,于是“口唱南无,合掌连日” (《洛阳伽蓝记》卷一)。后在嵩山少林寺面 壁九年,传衣钵于慧可。后出禹门游化终身。

历史上流传下来不少关于达摩的故事,其 中家喻户晓、为人乐道的有一苇渡江、面壁九 年、只履西归等,这些都表达了后人对达摩的 敬仰和怀念之情。

达摩东来

有一天,达摩向他的师父求教说:“我得到佛法以后,应到何地传化? ”般若 多罗说:“你应该去震旦(即中国)。”又说:“你到震旦以后,不要住在南方, 那里的君主喜好功业,不能领悟佛理。“

达摩遵照师父的嘱咐,准备好行李,驾起一叶扁舟,乘风破浪,漂洋过海,用 了三年时间,历尽艰难,来到了中国。达摩到中国以后,广州刺史得知此事,急忙 禀报梁武帝,梁武帝萧衍立即派使臣把达摩接到都城,但因话不投机,达摩遂渡江 北去。

- 一苇波江

达摩离开金陵后,急于过江,却见江水滔 滔,既没有桥也没有船,正当其焦急万分的时 候却见岸边不远处坐着一位老太太,于是他便 向老太太索要了一棵芦苇,将芦苇放在水面上 飘然渡过长江。

关于一苇渡江还有一种说法。达摩离开金 陵后,梁武帝深感懊悔,马上派人骑骡追赶。 追到幕府山中段时,两边山峰突然闭合,一行 人被夹在两峰之间。达摩正走到江边,看见有

人赶来,就在江边折了一根芦苇投入江中,化作一叶扁舟,飘然过江。至今,人们 仍把幕府山的这座山峰叫做夹骡峰,把山北麓达摩休息过的山洞称为达摩洞。

- 少林禅缘

达摩过江以后,手持禅杖,信步而行,见山朝拜,遇寺坐禅,北魏孝昌三年 (公元527年)到达嵩山少林寺。达摩看到这里群山环抱,森林茂密,山色秀丽,环 境清幽,佛业兴旺,于是,他就把少林寺作为他落迹传教的道场,并广集僧徒,首 传禅宗。自此以后,达摩便成为中国佛教禅宗的初祖, 祖庭。现在少林寺碑廊里还有达摩一苇渡江的图像碑。

- 而壁九年

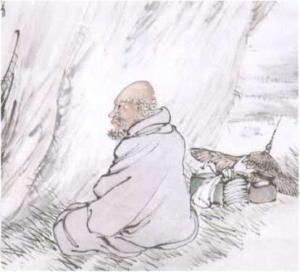

少林寺后山五乳峰的中峰上部有一个天然的石洞。 后,曾经在这座洞中面壁九年,潜心修佛,开创禅宗, 洞。达摩洞的洞口十分狭小,原先光线从洞口射进来, 达摩入住以后,常常在距洞口不远处禅坐,日复一日、 了一个如同墨画一样的面壁姿态的坐像。

关于这块“面壁影石”,原《登封县志》上曾有记载:“石长三尺有余,白质黑 纹,如淡墨画,隐隐一僧,背坐石上,露其侧颔,衣褶仿佛全有。”明代徐霞客与 袁宏道都游过少林寺,在记载中也都见过这块石头。这块影石被少林弟子视为达摩 成佛的象征,称为少林寺中的传世奇宝,但据说在清代中叶的时候,僧人们害怕影 石丢失,就把它凿下来移入寺内藏经阁保存,在1928年的大火中,影石与藏经阁同 时被毁。

在今天的少林寺内,还能见到一块后人仿制的“面壁影石”,相隔十数步就可 以看到它那细腻的纹络中有一位高颤络腮、赤足趺坐的人影,甚至身着袈裟的衣褶 都可以看见。达摩坐禅功夫之深,由此可见一斑。

- 圆寂之处与只履西归

空相寺是佛教初祖达摩大师圆寂之处,它以达摩舍身求法、开创佛教禅宗而闻 名天下。据史籍记载,达摩初祖在少林寺传法慧可之后,即到熊耳山下的定林寺传 法五年,于梁武帝大同二年(公元536年)十二月圆寂,终年一百五十岁。众僧徒 悲痛至极,依佛礼将初祖大师葬于定林寺内,并修建了达摩灵塔和达摩殿。梁武帝 萧衍亲自撰写了《南朝菩提达摩大师颂并序》的碑文,以示对达摩大师创立禅宗的 纪念。

后东魏使臣于元象元年自西域取经返回途中,遇见达摩大师杖挑只履西归,立 即报于皇帝。皇帝闻之,命人挖开达摩墓葬,只见只履空棺,方知大师已化身成 佛,遂将定林寺更名为“空相寺”。

现在少林寺碑廊内,还有一块达摩只履西归圆碑,上边刻有四句诗:“达摩入 灭太和年,熊耳山中塔庙全。不是宋云葱岭见,谁知只履去西天。”

关于达摩只履西归,历代游人也留下不少赞颂诗词。明万历年间,金忠士在 《题达摩面壁》的七言律诗中写道:“渡江一苇浪花飞,九载跚趺坐翠微。面壁已 知僧入定,巢肩亦是鸟忘机。无生色相俱成幻,有漏人天总悟非。何事宋云葱岭 见,少林风雨怅西归。”

二、禅宗二祖慧可

其父在慧可出生之前,每每担心无子,心 想:“我家崇善,岂令无子? ”于是他便天天 祈求诸佛菩萨保佑,希望能生个儿子,继承祖 业。就这样虔诚地祈祷了一段时间,终于有一 天黄昏,感应到佛光满室,不久他的妻子便怀 孕了。慧可出生后,为了感念佛恩,慧可出生 后,父母便给他起名为“光”。

慧可自幼志气不凡,为人旷达,博闻强 记,广涉儒书,尤精玄理,喜好游山玩水,而 对成家立业不感兴趣。后来接触了佛典,深感 “孔老之教,礼术风规,庄易之书,未尽妙 理”,于是便栖心佛理,超然物外,怡然自 得,并产生了出家的念头。父母见其志气不可 改移,便准许他出家。于是他来到洛阳龙门香 山,跟随宝静禅师学佛,不久又到永穆寺受具 足戒。此后遍游各地讲堂,学习大小乘佛教的教义。经过多年的学习,慧可禅师虽 然对经教有了充分的认识,但是生死大事对他来说仍然是个谜。

浏览1,431次