形意拳是中华传统武术极具代表性的优秀拳种,它能够在中华武林中 占据显赫的地位,是与其各代名手、明师付出的心血密不可分的。他们不 仅使自己的形意拳拳艺达到了高深莫测的境界,而且精心培养出了一批又 一批的高徒,使形意拳花开满园香四海,果实累累耀五洲。

河北形意拳源自姬际可公所传的心意六合拳,是李洛能先师从山西祁 县城北戴家所学。李师祖学成后,回到河北老家,将其发扬光大,并打破 当时武林界墨守成规、教人唯亲、禁锢保守的风气,广收门徒,因才施 教,根据求学者的不同情况,传授不同的拳式、练法,所以他的亲传弟子 各有一己之长,出现了一大批身怀绝技、名震武林的大家,如“连珠快 崩”(即“半步崩拳”)郭云深、“腾龙搜骨”刘奇兰、“飞燕抄水”宋 世荣,“游鼍化险”车毅斋,还有李太和、白西园、张树德、刘晓兰等。

我祖父形意拳的授业恩师是天津“单刀李”——李存义公,李公的授 业恩师是李洛能的八大著名弟子中的郭云深和刘奇兰。

形意拳以三体势为基本桩功,以五行拳——劈、崩、钻、炮、横为基 础,再以十二形拳——鸡、燕、鹞、蛇、鸟台、龙、虎、猴、马、鼍、鹰、 熊为基本拳法,以五行连环、四把、八式、十二形连环等为混合练习,再 加上一些对练练习以加强实战的应用。从表面上看起来比较简单,拳法朴 实明了,套路也不复杂,但得其真i帝可就难了,属于易学而难懂的拳种。

形意拳先师认为:“夫人身配天地而生者也,其于养生之术,运动之 道,须准天地进化之自然而潜心顺修,复按五行生克之意而动静不乖,尤 复旁参万物之变而交推互证,庶几揽阴阳,夺造化,生生不息,幻变无 穷。”这是形意拳的总纲,直接说明了形意拳不仅练形修命,还要炼心修 性,以夺天地造化而生生不息。

形意拳的套路不难练,一年半载足矣,武林中也有“形意一年打死 人”的说法流传于世。但是套路在形意拳中还仅是基础而已,要想真正明 其意、懂其劲、悟其道,而妙用于心,那恐怕没有十年八年的精进功夫是 不行的。

形意拳在初期习练时,强调“两肘不离肋,两手不离心”,起落钻翻 中处处严密,招招紧凑;脚下一动,则步步体现着合抱内扣之劲,沉实稳 健,落地生根,同时,每一起落均要求手脚齐到,三尖对照,六合齐整。 只有在简单、枯燥的反复练习中不断地磨炼自己,整合自己,直至做到身 合劲整,才算基础有成。

形意拳重意不重僵力,以意领气,以气导力。习练有成时,伸缩自 如,刚柔相济,动静相兼,静若书生,动如雷鸣,迅如猛虎。在技击中讲 究快攻直取,寓守于攻,柔克刚进,顾打兼备,横裹其力,纵放其势。 勾、挂、撩、劈、踩、踏、蹬、踢、斩、截、裹、胯、挑、顶、云、领, 有莫测之变化,无穷之妙用。

坚持长期、正确习练形意拳,可有易骨、易筋、洗髓之妙用。在习练 的不同阶段都有不同的内修法门和拳法上的细微差别,对此历代先师们作 了大量的总结,留下了丰富的拳谱和心得歌诀。这些珍贵的经验是先师们 在曰常的习练和对敌的实战中用心血和生命凝聚而成的,是我们不可多得 的宝贵财富。认真研习老谱,探求文字背后的义理,去伪存真,领会先师 的用意,汲取前人的思想精髓,以此来指导和检验自己的习练成效,是习 练形意拳必不可少的功课之一。

在这本书里,没有提及腰腿的练习,腰腿练习是武术人门的基础,请 大家不要把其忽略掉,如对此有不理解或不明白的地方,可参阅《戳脚拳 秘谱》一书。不过,我在此特别强调的是,腰腿功必须练,但不能过,一 过将影响自身的爆发力,请读者慎之。内家拳不是不注重腰腿功,练腰腿 功会打破身体的僵硬,可以由硬变软,对在练拳时身体的灵敏和顺是有益 处的。可是如果练习过多,筋抻过了,就会伤了气血,导致周身疲软,进 而失去了真力,并因此导致失去了爆发力。

形意拳的拳理直接受益于传统文化思想,充分体现了“天人合一”的 理念,不仅顺天地运化大道编排拳法的习练程序,而且用五行学说的内圣 外王之理论巧妙地指导人体的运动方式和心性的修炼,在身心都有了坚实 基础之后,又将道家的内丹修炼之法暗藏于十二形之中。所以形意拳不仅 仅是“远取诸物,近取诸身”,象形会意,而且寓理于形,以拳喻道,以 外带内,以内领外,性命兼修,内外合一,集祛病、养生、护身、修心于 一体,是人们追求强身健体、自卫保身、修身养性、祛病延年所难得的方 法。

三体势桩

接触过形意拳的同道都知道三体势,更有很多人认为,三体势就是一 个很简单的站姿,没有五行拳的刚猛,也没有十二形的变化,更没有对练 的精彩,所以虽然知道它,但并不重视。

那么,三体势在形意拳的习练中到底处于什么样的地位呢?形意拳中 不论是五行拳,还是十二形拳,其原理和要领都离不开三体势之基本法 则,有“万法出于三体势”之说。人门之初,都要从三体势桩着手习练, 打下坚实的基础,再循序而进,习练五行、十二形之法。大多数人练到 此,就认为自己习练有成,开始盲目自大,傲视群雄了。其实,这只是形 意拳习练的第一步而已。第二步是将练出的五行、十二形之功回转于三体 势桩之中,而第三步则是要将这蕴涵了五行、十二形之功的三体势粧功再 外发到五行、十二形的习练之中。如此锤炼,历经多个循环,方能渐至极 境,拳法、套路尽皆空无,唯留一身浑元功力,这就是拳理讲的“三回九 转归于一势”。只有悟得此道,方得形意拳大乘之理。

先师云:“三体者,天、地、人三才之象也。”这里运用的乃是道家 的三才之道。道家云:“三才者,乃天、地、人也。”形意拳以三才之象 应于人体,“头像天,身像人,足像地。”这个“像”是映像,是比拟, 是有相通之处、类似之地,而不是等同。这句话是说头、身、足之性要与 天、地、人之性相通,反映出“天生、人为、地养”的三才之道。“天 生”意喻着天道本有绵绵的生机,“头像天”是说我们不要用思想、意识 来阻碍自己本有的生机,要像天一样宽广无涯,包容万物,放下练功的概 念,忘掉拳法的约束,而万法皆含其中,则神炁流动,自然就能勃发出磅 礴大炁,而生生不息。“地养”是说地厚德载物,滋养着万物的生长, “足像地”是说我们的双足要沉稳而不张狂,根基坚固,才能支持自然而生之法。而“人为”是说人睿智造作,中正无私,功在世间,“身像人” 是说我们一切天生地养之功法的运用都在于身,万般变化,广大精奇, 才、力、气、魄都要由身展示出来。所以,三体势不是一个姿势,而是合 于三才之道的三位一体之法。有此法,则任何一势皆为三体势;无此法, 即便是三体势桩也不是三体势。

依天地生化之大道,混沌之初,茫茫然然,后渐成一炁,而生阴阳, 阴阳相合而成三体,故三体之真要为阴阳相合。在练功的时候,若阴阳不 能合,怎能生化三体?那何谓阴阳相合?阴、阳是内涵相对的两个抽象符 号,可以运用到一切相对的事物中,如以呼吸论,则气呼出为阳,吸人为 阴;如以上下论,则清气上升为阳,浊气下降为阴;如以内外论,则诚直 守中、合虚无本体者为内、为阳,追逐声色、成生动形体者为外、为阴。 拳理讲:呼吸相应、上下相贯、内外如一,则谓阴阳相合。只有练到此, 才能领悟三体势之真义。

欲悟三体势,须从粧功人手,是以气行而身不动,建本清源。在初习 三体势桩时,总原则应合于四事,即三节、四稍、八字、九歌,在形意拳 先师所流传的古谱中有着很清楚的记述,请好学者认真揣摩。而在实际习 练过程中,每个阶段都会带来生理、心理上的微妙变化,需要及时根据习 练者的实际状态加以修正和提升,这就需要寻明师随时指点、觅同道互督 共研为宜。

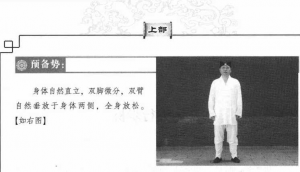

以下演示初人门时三体势桩的习练之法。

左三体势桩:

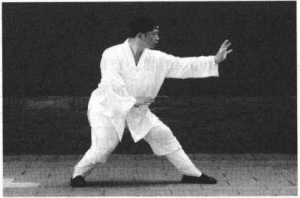

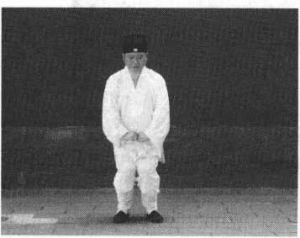

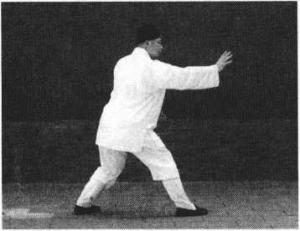

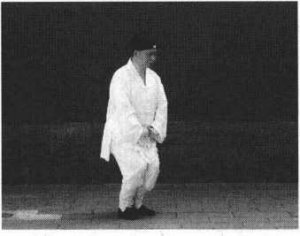

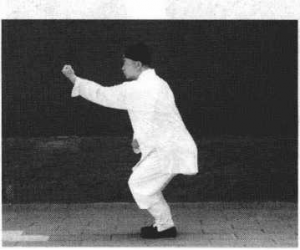

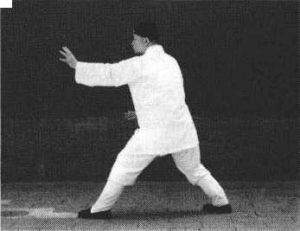

双脚平行并立,相距约一脚掌宽,左脚直向前迈一步,右脚微外斜 (与左脚约成四十五度),足趾抓地(双脚掌要如同壁虎的吸盘一样牢牢地 踏实地面),足跟有外扭之意;两膝内扣(意念右膝尖与左膝胭相对);两 胯抱扣;两腿微曲(似直非直,似曲非曲,如似夹剪);重心落在两脚中 间,挺腰竖脊(沉稳中正,不前后俯仰,不左右歪斜);背膀平圆,两肩 垂扣;右手以掌内缘卡在脐部(掌心向下,五指分开,暗用扣力,如爪如 钩),右臂夹紧右肋部(裹住身体,有后挽之意);左臂前伸(沉肩坠肘, 形似弯弓),左手掌心先朝向面部,然后向右侧翻腕旋转,使掌心向前 (五指分开,食指后挑,有勾眉之意,小指与大拇指有内掐之劲);双眼从自然呼吸。【如右图】

续练习,直至周身大汗淋漓,由内而外地将汗出透,则可收功。 右三体势桩:

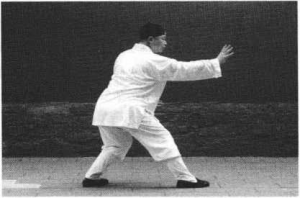

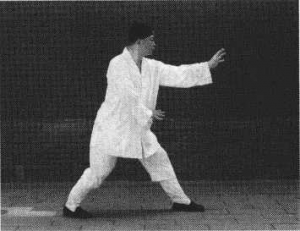

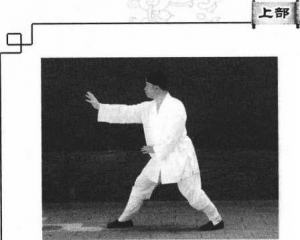

双脚平行并立,相距约 一脚掌宽,右脚直向前迈一 步,左脚微外斜(与右脚约 成四十五度),足趾抓地 (双脚掌要如同壁虎的吸盘 一样牢牢地踏实地面),足 跟有外扭之意;两膝内扣 (意念左膝尖与右膝胭相 对);两膀抱扣,两腿微曲 (似直非直,似曲非曲,如似夹剪);重心落在两脚中间,挺腰竖脊(沉稳 中正,不前后俯仰,不左右歪斜);背膀平圆,两肩垂扣;左手以掌内缘 卡在脐部(掌心向下,五指分开,暗用扣力,如爪如钩),左臂夹紧左肋 部(裹住身体,有后挽之意);右臂前伸(沉肩坠肘,形似弯弓),右手掌 心先朝向面部,然后向左侧翻腕旋转,使掌心向前(五指分开,食指后 挑,有勾眉之意,小指与大拇指有内掐之劲);双眼从右手的虎口望出; 头顶颈竖,下颌微收,唇闭齿扣,舌舐上颚;凝神静心,炁沉丹田;自然 呼吸。【如右上图】

初练左右三体势桩,从外形看好像是一样的动作,仅仅变换了左右方 向而已,但它对人体的作用却大不相同。这是因为,我们人体是一个能量 的聚合体,普通人体内左侧和右侧凝聚的能量之性质与强弱是不同的,总

的来说是左阴而右阳,具体到每一个人,则各个不同,有的人左盛而右 衰,有的人右盛而左衰,有的人左盛中有衰、右衰中又有盛,有的人右盛 中有衰、左衰中又有盛,而每一盛衰之势又会有不同的比例,这就形成了 每个人各自独有的身体状况和心理状态。要想追求身心健康,就需要通过 正确的方法使身体的能量平衡。三体势桩功在初期的练习中,以形带内, 通过对外形的整合带动内在能量的流动,使其逐步趋于平衡、顺畅,实现 身心的自我修复,从而提高生命状态。显而易见,左三体势和右三体势对 能量流动的影响是不同的,所达到的效果更是不同。明白了此理,再站三 体势桩时,就可以找到正确的诀窍,坚持习练,日积月累,当由头至足 底、四肢百骸练成一整体时,则初练有成,这一整体是形意拳的基础所 在。

注:需要强调的是,我们每个人的身体状况和心理状态是个人所独有的,没有任何 两个人是相同的,所以在练功的过程中,在遵循总原则的同时,必须根据每个人的实际 状态适时加以调整,把握好火候,使能量的流动能够真正起到平衡、修补的作用,而不 要造成盛而更盛,衰而更衰的结果,不仅无益于身心,反而损害身心的健康,那就得不 偿失了。请好学者谨之!慎之!

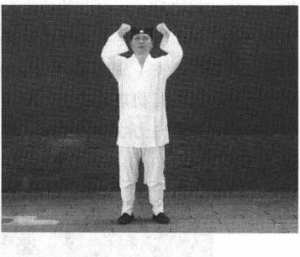

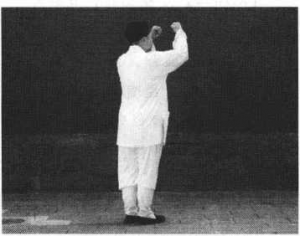

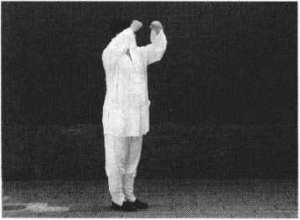

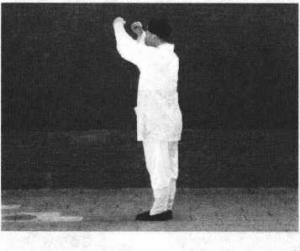

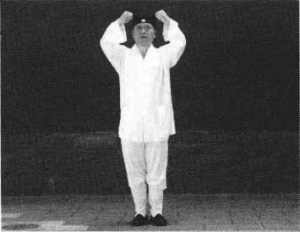

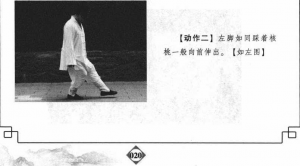

【动作_】双手从身体两侧向 上划圆至头顶变拳,同时深吸气。 【如右图】

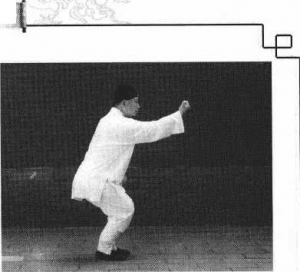

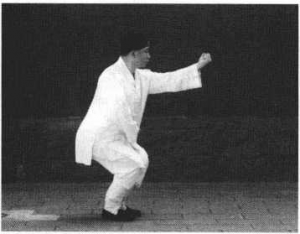

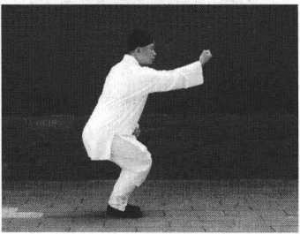

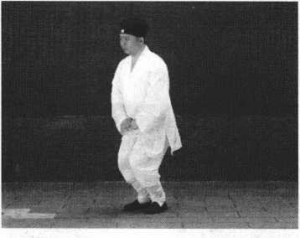

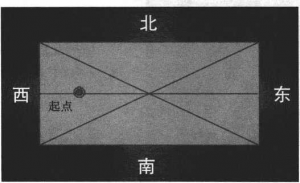

【动作二】身体左转,右脚并 于左脚内侧(双腿保持弯曲,并 膝扣胯,挺腰圆背,足趾抓地), 同时右拳上翻,经嘴前向东方钻 出(拳心向上,臂似弯弓),带动 内气上提;左拳欲提,目视东方。 【如右图】

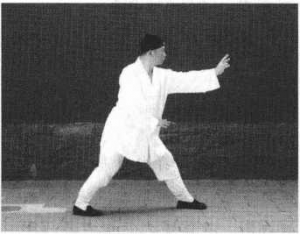

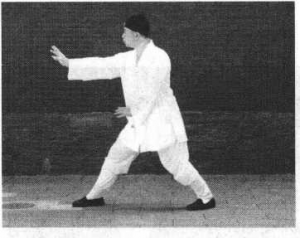

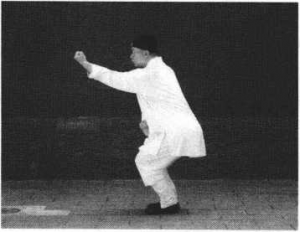

【动作三】左脚向东方迈出 一大步,右脚随即跟进(微外 斜,与左脚约成四十五度),足 趾抓地(双脚掌要如同壁虎的吸 盘一样牢牢地踏实地面),足跟 有外扭之意;两膝内扣(意念右 膝尖与左膝腼相对);两胯抱扣;

两腿微曲(似直非直,似曲非 曲,如似夹剪);重心落在两脚中间,挺腰竖脊(沉稳中正,不前后俯仰,不左右歪斜);背膀平圆,两 肩垂扣;右拳变掌收回,以掌内缘卡在脐部(掌心向下,五指分开,暗用 扣力,如爪如钩),右臂夹紧右肋部(裹住身体,有后挽之意);左拳经嘴 前向东方钻出,随左脚的落地翻腕变掌(掌心向前,五指分开,食指后 挑,有勾眉之意,小指与大拇指有内掐之劲,沉肩坠肘,臂似弯弓)。头 顶颈竖,下颌微收,唇闭齿扣,舌舐上颚,凝神静心,自然呼吸,双眼从 左手的虎口望向东方。【如右上图】

:体势行步桩

三体势之定桩习练一段时间,在初步掌握了基本要领,:筋骨肌肉趋于 适应之后,就可以配合行步,习练三体势行步桩了。形意拳古谱当中,一 般都是直接记述行步桩,那是先师前辈在经过十几年甚至几十年的不懈修 炼,功成艺就之后,将自己的功法记录下来,传于后世。而对于现在的初 学者而言,如没有一定的定桩基础,身体没有形成定势,稍微一动,很容 易失去其基本要领,欲速而不达,所以本书特为初学者增加了定桩的练 习。定桩的长处是初期长功快,不利之处是长期练习容易将身体练僵、练 “死”,难以领会气力收放的要领,而行步桩则可以在增长功力的同时,把 身体练活。

|上部]_

待站久疲劳时,则可进入下一动作的练习。

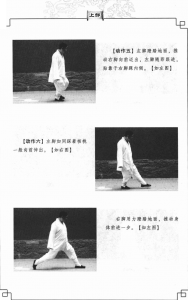

【动作四】左脚微进(脚尖外 撇向东北),右脚跟进,并靠于左 脚内侧,身体随之微向左转(面 向东北),全身放松;双掌自然下 落,从身体两侧向上划圆至头顶 变拳,同时深吸气。【如右图】

缓慢地呼气,双拳随之下按 于脐前(拳心向下,扣肩圆背, 两肘抱肋),同时双腿随拳徐徐弯 曲(并膝扣胯,挺腰竖脊,腿似 弯弓);头顶项竖,舌舐上颚,随 双拳的下落用意念导引把气聚至 丹田。【如左图】

【动作五】身体右转,左脚

并于右脚内侧(双腿保持弯曲, 并膝扣胯,挺腰圆背,足趾抓 地),同时左拳上翻,经嘴前向 东方钻出(拳心向上,臂似弯 弓),带动内气上提;右拳欲提。 目视东方。【如左图】

【动作六】右脚向东方迈出一 大步,左脚随即跟进(微外斜, 与右脚约成四十五度),足趾抓地 (双脚掌要如同壁虎的吸盘一样牢 牢地踏实地面),足跟有外扭之 意;两膝内扣(意念左膝尖与右 膝胭相对);两胯抱扣;两腿微曲 (似直非直,似曲非曲,如似夹 剪);重心落在两脚中间,挺腰竖 脊(沉稳中正,不前后俯仰,不左右歪斜);背膀平圆,两肩垂扣;左拳 变掌收回,以掌内缘卡在脐部(掌心向下,五指分开,暗用扣力,如爪如 钩),左臂夹紧左肋部(裹住身体,有后挽之意);右拳经嘴前向东方钻 出,随右脚的落地翻腕变掌(掌心向前,五指分开,食指后挑,有勾眉之 意,小指与大拇指有内掐之劲,沉肩坠肘,臂似弯弓)。头顶颈竖,下颌 微收,唇闭齿扣,舌舐上颚,凝神静心,自然呼吸,双眼从右手的虎口望 向东方。【如左上图】

待站久疲劳时,则可进入下一动作的练习。

【动作七】右脚微进(脚尖外 撇向东南),左脚跟进,并靠于右 脚内侧,身体随之微向右转(面 向东南),全身放松;双掌自然下 落,从身体两侧向上划圆至头顶 变拳,同时深吸气。【如右图】

缓慢地呼气,双拳随之下按于 脐前(拳心向下,扣肩圆背,两肘 抱肋),同时双腿随拳徐徐弯曲 (并膝扣胯,挺腰竖脊,腿似弯 弓);头顶项竖,舌舐上颚,随双 拳的下落用意念导引把气聚至丹 田。【如左图】

【动作八】身体左转,右脚并 于左脚内侧(双腿保持弯曲,并膝 扣胯,挺腰圆背,足趾抓地),同 时右拳上翻,经嘴前向东方钻出 (拳心向上,臂似弯弓),带动内气 上提;左拳欲提,目视东方。

【如右图】

【动作九】左脚向东方迈出一 大步,右脚随即跟进(微外斜,与 左脚约成四十五度),足趾抓地 (双脚掌要如同壁虎的吸盘一样牢 牢地踏实地面),足跟有外扭之意;

两膝内扣(意念右膝尖与左膝眉相 对);两胯抱扣;两腿微曲(似直 非直,似曲非曲,如似夹剪);重 心落在两脚中间,挺腰竖脊(沉稳中正,不前后俯仰,不左右歪斜);背 膀平圆,两肩垂扣;右拳变掌收回,以掌内缘卡在脐部(掌心向下,五指 分开,暗用扣力,如爪如钩),右臂夹紧右肋部(裹住身体,有后挽之 意);左拳经嘴前向东方钻出,随左脚的落地翻腕变掌(掌心向前,五指 分开,食指后挑,有勾眉之意,小指与大拇指有内掐之劲,沉肩坠肘,臂 似弯弓)。头顶颈竖,下颌微收,唇闭齿扣,舌舐上颚,凝神静心,自然 呼吸,双眼从左手的虎口望向东方。【如右上图】

【动作十】身体向右后转(面 向西南),左脚跟靠于右脚内侧, 全身放松;双掌自然下落,从身 体两侧向上划圆至头顶变拳,同 时深吸气。【如左图】

缓慢地呼气,双拳随之下按 于脐前(拳心向下,扣肩圆背, 两肘抱肋),同时双腿随拳徐徐 弯曲(并膝扣胯,挺腰竖脊,、腿 似弯弓);头顶项竖,舌舐上颚, 随双拳的下落用意念导引把气聚 至丹田。【如右图】

【动作十一】身体右转,左脚并于右脚内侧(双腿保持弯 曲,并膝扣胯,挺腰圆背,足趾 抓地),同时左拳上翻,经嘴前 向西方钻出(拳心向上,臂似弯 弓),带动内气上提;右拳欲提。 目视西方。【如右图】

【动作十二】右脚向西方迈出 一大步,左脚随即跟进(微外斜,

与右脚约成四十五度),足趾抓地 (双脚掌要如同壁虎的吸盘一样牢 牢地踏实地面),足跟有外扭之 意;两膝内扣(意念左膝尖与右 膝胭相对);两胯抱扣;两腿微曲 (似直非直,似曲非曲,如似夹 剪);重心落在两脚中间,挺腰竖脊(沉稳中正,不前后俯仰,不左右歪 斜);背膀平圆,两肩垂扣;左拳变掌收回,以掌内缘卡在脐部(掌心向 下,五指分开,暗用扣力,如爪如钩),左臂夹紧左肋部(裹住身体,有 后挽之意);右拳经嘴前向西方钻出,随右脚的落地翻腕变掌(掌心向前, 五指分开,食指后挑,有勾眉之意,小指与大拇指有内掐之劲,沉肩坠 肘,臂似弯弓)。头顶颈竖,下颌微收,唇闭齿扣,舌舐上颚,凝神静心, 自然呼吸,双眼从右手的虎口望向西方。【如右上图】

待站久疲劳时,则可进入下一动作的练习。

【动作十三】右脚微进(脚尖 外撇向西北),左脚跟进,并靠于 右脚内侧,身体随之微向右转(面 向西北),全身放松;双掌自然下 落,从身体两侧向上划圆至头顶变 拳,同时深吸气。【如左图】

【动作十三】右脚微进(脚尖 外撇向西北),左脚跟进,并靠于 右脚内侧,身体随之微向右转(面 向西北),全身放松;双掌自然下 落,从身体两侧向上划圆至头顶变 拳,同时深吸气。【如左图】

缓慢地呼气,双拳随之下按于 脐前(拳心向下,扣肩圆背,两肘 抱肋),同时双腿随拳徐徐弯曲 (并膝扣胯,挺腰竖脊,腿似弯 弓);头顶项竖,舌舐上颚,随双 拳的下落用意念导引把气聚至丹 田。【如左图】

【动作十四】身体左转,右脚

并于左脚内侧(双腿保持弯曲,并膝扣胯,挺腰圆背,足趾抓 地),同时右拳上翻,经嘴前向西 方钻出(拳心向上,臂似弯弓),带动内气上提;左拳欲提,目视 西方。【如左图】

【动作十五】左脚向西方迈出 一大步,右脚随即跟进(微外斜,与左脚约成四十五度),足趾抓地 (双脚掌要如同壁虎的吸盘一样牢 牢地踏实地面),足跟有外扭之 意;两膝内扣(意念右膝尖与左 膝胭相对);两胯抱扣;两腿微曲 (似直非直,似曲非曲,如似夹

剪);重心落在两脚中间,挺腰竖脊(沉稳中正,不前后俯仰,不左右歪 斜);背膀平圆,两肩垂扣;右拳变掌收回,以掌内缘卡在脐部(掌心向 下,五指分开,暗用扣力,如爪如钩),右臂夹紧右肋部(裹住身体,有 后挽之意);左拳经嘴前向西方钻出,随左脚的落地翻腕变掌(掌心向前,五指分开,食指后挑,有勾眉之意,小指与大拇指有内掐之劲,沉肩坠 肘,臂似弯弓)。头顶颈竖,下颌微收,唇闭齿扣,舌舐上颚,凝神静心,自然呼吸,双眼从左手的虎口望向西方。【如右上图】

剪);重心落在两脚中间,挺腰竖脊(沉稳中正,不前后俯仰,不左右歪 斜);背膀平圆,两肩垂扣;右拳变掌收回,以掌内缘卡在脐部(掌心向 下,五指分开,暗用扣力,如爪如钩),右臂夹紧右肋部(裹住身体,有 后挽之意);左拳经嘴前向西方钻出,随左脚的落地翻腕变掌(掌心向前,五指分开,食指后挑,有勾眉之意,小指与大拇指有内掐之劲,沉肩坠 肘,臂似弯弓)。头顶颈竖,下颌微收,唇闭齿扣,舌舐上颚,凝神静心,自然呼吸,双眼从左手的虎口望向西方。【如右上图】

【动作十六】左脚微进(脚尖 外撇向西南),右脚跟进,并靠于 左脚内侧,身体随之微向左转 (面向西南),全身放松;双掌自然 下落,从身体两侧向上划圆至头 顶变拳,同时深吸气。【如左图】

缓慢地呼气,双拳随之下按 于脐前(拳心向下,扣肩圆背, 两肘抱肋),同时双腿随拳徐徐弯 曲(并膝扣胯,挺腰竖脊,腿似 弯弓);头顶项竖,舌舐上颚,随 双拳的下落用意念导引把气聚至 丹田。【如左图】

【动作+七】身体右转,左脚并于右脚内侧(双腿保持弯 曲,并膝扣胯,挺腰圆背,足趾 抓地),同时左拳上翻,经嘴前 向西方钻出(拳心向上,臂似弯 弓),带动内气上提;右拳欲提。 目视西方。

【动作+八】右脚向西方迈出 一大步,左脚随即跟进(微外斜, 与右脚约成四十五度),足趾抓地 (双脚掌要如同壁虎的吸盘一样牢 牢地踏实地面),足跟有外扭之 意;两膝内扣(意念左膝尖与右 膝眉相对);两胯抱扣;两腿微曲 (似直非直,似曲非曲,如似夹 剪);重心落在两脚中间,挺腰竖脊(沉稳中正,不前后俯仰,不左右歪 斜);背膀平圆,两肩垂扣;左拳变掌收回,以掌内缘卡在脐部(掌心向 下,五指分开,暗用扣力,如爪如钩),左臂夹紧左肋部(裹住身体,有 后挽之意);右拳经嘴前向西方钻出,随右脚的落地翻腕变掌(掌心向前, 五指分开,食指后挑,有勾眉之意,小指与大拇指有内掐之劲,沉肩坠 肘,臂似弯弓)。头顶颈竖,下颌微收,唇闭齿扣,舌舐上颚,凝神静心, 自然呼吸,双眼从右手的虎口望向西方。【如左上图】

身体左转(面向南方)直立, 右脚并于左脚内侧;双掌自然下 落,从身体两侧向上划圆至头顶 变拳,同时深吸气。【如右图】

缓慢地呼气,双拳随之下落 于脐前(拳心向下),随双拳的 下落用意念导引把氣收至丹田; 舌舐上颚,全身放松;眼观鼻, 鼻观口,口问心。【如右图】

在形意拳古谱的记述中,三体势行步桩暗含“道生一,一生二,二生 三”之意,从预备势的空灵虚无到虚无含一,再到太极分阴阳,一气呵成。 细心的读者会发现,本书所演示的三体势行步桩与古谱的记述略有不同, 这是因为,古谱的练法是先师在有了相当的功力时所演练的,他们已经具 备气随意动的能力,所以可以不需要太多的动作,心意一动,气力随之, 他们是在内功有成的状态下展示的三体势桩。而现在的初学者尚无内功, 亦不知内气是什么,更不要说气随意动了,不适合强用意念来发气。初学 者在内功不足的情况下,强用意念,稍有不慎,就会造成偏差,损害身心 的健康。所以,本书演示的练法是遵循三体势桩的功理,更多地发挥了手 臂和呼吸的引领作用,以外来带内,逐步去体会以意导气的方法,待有了 一定的功力之后,方可按古谱之要求深人地

磨胫步练习法

磨胫步是形意拳重要的基本功之一,很多人在习练的时候根据有些古谱 所写的“磨胫磨胫,腿相磨也”之言,在出腿迈步时使劲地摩擦大腿,甚至磨到 红肿皮烂的地步也不停歇,还自豪地说自己能吃苦,其实这是错误的。

“磨胫”二字并不是简单地指大腿相磨,而是包含着两层含义:一是形 意拳讲究膝扣跨抱,腿似夹剪,不光是桩功要如此,运动中也要如此。学 者须明白,“膝扣跨抱,腿似夹剪”是针对双腿的劲道而言的,是指双腿 要有内扣合抱之劲,不要像鸭子似的两脚向外撇着、两腿张离而气浮力散, 这个“夹”是相对于“张”而言的,而不是绝对的像剪刀似的严丝合缝。 另外,在技击当中,进退迅疾,闪展灵动,如果出脚迈步都要大腿相磨是 不可能的。所以,“磨胫”说的是不论腿脚如何动作,始终要保持的是内 扣合抱之劲,劲道不可松散。在平日练功时,我们就要知道,腿是否一定 要磨擦并不重要,练出两腿的内扣之劲才是最终的目的,这不仅有助于稳 固根基,而且有助于增长腿脚的功力。其二,磨还有磨炼之意,腿脚功夫 的习练不是一天两天的事情,是需要好学者在明师的正确指点下,刻苦精 进,长修不懈,反复地锤炼,才可能取得良好的成效。这份辛苦的磨炼所 带来的不仅是功夫的增长,还有心境的修为,故此,习练者须认真对待。

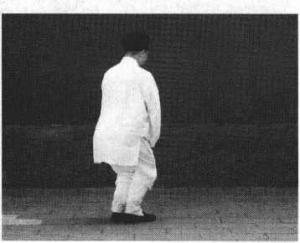

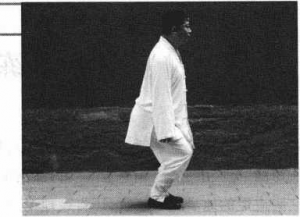

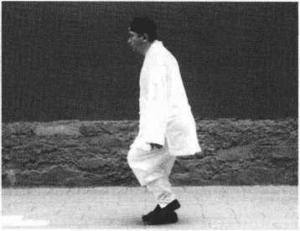

面向东方,双脚并拢,双膝内 扣,两胯平均扣劲内抱,双腿微曲, 挺腰竖脊,肩垂背圆,双手自然垂 放于身体两侧,头顶项竖,凝神静 心,目视东方。【如右图】

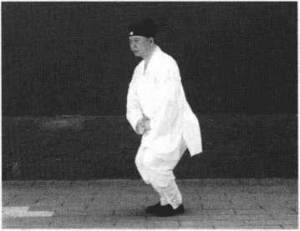

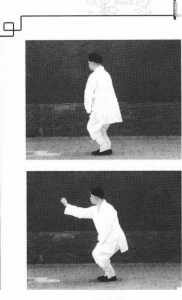

【动作_】重心移至右腿, 左脚悬提,贴靠于右脚踩内侧。 【如右图】

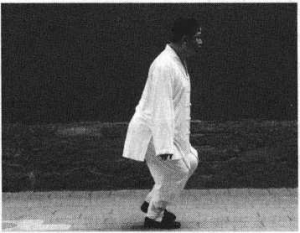

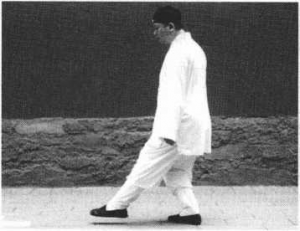

【动作七】身体向右后转,左 脚蹬踏地面,推动右脚向前迈出, 左脚随即跟进,贴靠于右脚踝内 侧。【如右图】

【动作七】身体向右后转,左 脚蹬踏地面,推动右脚向前迈出, 左脚随即跟进,贴靠于右脚踝内 侧。【如右图】浏览1,058次