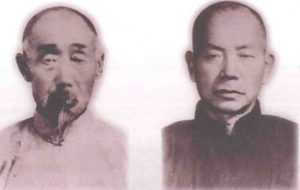

通臂拳名家张策(181 1934),字秀林。中年起在河北 香河一带收徒授艺。晚年任北 京国术馆教练,民国二十三年 十月八日,病逝于北京锦什坊 寓所3

张喆(1893.5.25—1959.5.8), 字既明。河北省香河人。〗934年, 应邀来夭津在南市武圣庙设通臂 国术社,收徒授艺。

五行通臂拳绪论

第一节五行通臂拳源流

五行通臂拳亦称“猿猴通臂拳”、“老祁派大势通臂 拳”。中国大百科全书“体育卷”专著中指出:“除白猿 通臂外,还有‘五行通臂’、‘六合通臂’、‘劈挂通 臂’、‘两翼通臂’、‘二十四通臂’等。”其中所说的 “五行通臂”即为本篇论述的拳种。该拳种在京津冀一带 流传较广,其他省市及海外,此拳的传人也不少。

通臂拳在我国有悠久的历史,相传在汉初既有此拳, 名曰“长拳”、“铁拳”或“长臂”;唐初仍沿用原名; 至宋代易名为“五雷掌”;元明间又易名为“五行通臂 拳”;至清代末称“通臂拳”,或称“五行通臂拳”;至民 国初年又称为“通臂太极”或“通臂拳”。

五行通臂拳近代发展的起源,传说不一。但据天津 通臂拳宗师张喆(既明)先生记载,通臂拳是由清朝中 叶浙江人祁信,集前人之大成,编撰整理后,先在北京 传播,以后发展到全国各地。民国间“民声报”(中华 民国廿三年十月十一曰第四版)在《通臂专家》一文中 刊载:“……通臂之源流故发明于何代何人无可考绩。 于有清中叶,有王占春先生,河北良乡人,初拜旧都白 云观一道长为师,道长既通臂专家也又载:“后道长 引王占春至西山某寺,有偈一道长,谓先生曰:此汝师 叔,我因事远游,不克教汝,居此与汝师叔学艺可耳”, “……十八寒暑,王艺乃大进,通臂之妙,豁然贯通,而 今人所不及。”王占春离开师叔时,据山中老人云师叔姓 韩,人皆称“韩老道”。

吴图南先生在《国术概论》中载:“考其渊源,向 无记载,以至于无法详其源流。至清道咸间,有陈庆者,直隶良乡人也 为通臂门中杰出之人才。时有同邑王占春者,执礼清益,遂独得其全据张喆先生从其族兄 张策(秀林)生前得知,王之老师就是陈庆,韩老道是 陈庆的师弟;陈庆是祁信生前在琉璃河授艺时的弟子之 一。由陈庆往后如何传艺,目前有两种说法:其一《通 臂之源流与内容》(民国廿三年出版)中所载:“王占 春离寺后,在燕赵间以武会友,于通洲运河畔巧遇香河 张策,爱其身手超人,呼之为第,免违师叔之所嘱,代 师传艺。张策随王占春磋磨九载,深得王先生之三昧。 张策以未受戒命,遂广传通臂,过帖拜师者达三百余名, 安次马熙春即为得意之门生……河北香河马神庙村张喆, 是张策的堂弟,因得张策的真传故其通臂有独到焉。”其 二,在吴图南先生所著的《国术概论》中记载:“光绪 初有张策者,字秀林,直隶香河人也,精通各家拳术, 为人慷慨好义,性谦和。闻陈之名,而往授业,未几陈 猝,复从师兄王占春切磋琢磨,历时九载,而技始成D” 以上所述,虽略有不同,但基本说明了老祁派大式通臂 拳的传承脉络。

五行通臂拳由祁信始,传至张策已是第三代。此后 有张喆在天津;刘月庭、王荣彪在北京;修建痴在大连等设馆收徒传艺。

天津五行通臂拳开创新局面源于张策,壮大发展则 始自张喆^张喆于1934年在天津南市五圣庙开设“通臂 国术社”,至1959年,先后达25年之久,培养出众多的 武术人才。特别是新中国成立以后,这些人在全国各地 为中国武术事业发挥了极大的作用。其中知名人士有北 京的吴图南、马熙春、程传锐、张殿英、王侠林(女); 天津的邓洪藻、张春裕、刘万福、张建华;河北省的智 化、韩占鳌、周景海、周学伊、张殿华、张永清;辽宁 省的薛义衡;云南的沙国政;贵州的王之和;台湾省的 张志通,等等。时至今日,天津五行通臂拳已发展至第 六代,民间尚有张春裕组织的大发五行通臂拳社。

五行通臂拳是根据中国古代道家学说中,金、木、 水、火、土五行相生相克的理论,以摔、拍、穿、劈、 钻为主线,统领各招式的锻炼和应用而命名。

五行通臂拳源于何时何地,由何人创造,因没有完 整准确的历史资料可参阅,故目前尚无从查考。该拳术 最原始的拆拳拳谱中,有一歌诀,对其名称和源流略有 反映。歌诀曰:“先师留下通臂掌,无影无行无柔刚, 混元一气太极象,令敌无处测阴阳。”从这歌诀中,似乎 可以推论出:该拳术起初命名应为五行通臂掌,而非现 今称谓的五行通臂拳。事实上分析五行通臂拳的各招式, 掌法占据了绝大部分,用拳的招式仅为有数的几个,现 今的命名,只可能是在历史发展进程中,人们根据约定 俗成的说法,而将其通称为拳;也因没有完整准确的文 字资料可资参考和更正,久而久之形成了现名的“五行 通臂拳'

五行通臂拳自创始以来,经历代名家的不断研习和实 践,已成为中华武林中自成体系,具有独特风格的拳种, 且在历代武林界,出现了诸多的著名拳师,除前面提到 的祁信、陈庆等人外,民国初年有王占春、臂圣之称的 张策(秀林),天津名拳师张喆;近代有天津武协副主 席、天津南开武术馆第一任馆长邓洪藻;民间武术家张 春裕、张建华,天津体育学院教授刘万福,云南的沙国 政,贵州省的王之和,台湾的张志通等人。

第二节特点

五行通臂拳在其发展成长过程中,形成了一整套比 较科学、系统、完整的训练方式方法。

该拳术基本功主要包括十二基础粧功(俗称十二法 跟)、十二行步、十二掌法、十二捶法和十二大势等。套 路练习中,主要有传统套路“拆拳”、“五马奔槽”,及 后来逐步形成的“大连环”、“小连环”。器械方面,有 五行通臂刀(亦称八步十三刀),五行通臂枪(亦称五枪 八滚)^剑术纯阳剑(长袍剑),青云剑(短袍剑),及双 人徒手对练等。综观五行通臂拳的内容,分析其习练的 要点和要求,可将该拳术归纳出六大特点。

一、以松为本,大幵大展,放长肢体松是练习五行通臂拳的第一要义。在五行通臂拳的 演练当中,给人的感觉是手臂很长,在身形的引领下, 双臂轮转呼呼有风,似乎比平时长了一节,身躯则在伸 缩往来中十分舒展。这既是在松的基础上经过长期磨炼 而出现的效果,也是拳术练习中要达到的基本要求。

人在自然成长过程中,经常需接触诸如搬动重物,承 担重量的劳动,在长年累月运用力气的过程中,身体肌 肉产生了一定的僵力和拙力。而在拳术运动中,这种僵 力和拙力,限制了身体骨骼肌肉的活动能力,不能发挥 出最大的能量,故在拳术锻炼过程中,要将久以形成的 僵力和拙力去掉,就要先从松开始进行催僵去拙的锻炼。

松就是在意念的指导下,将全身的肌肉、关节全部放 松,使其没有丝毫的牵力之处。五行通臂拳又要求,无 论是单式操练或是套路和器械的练习,除着地脚要始终 以五趾内扣抓地而外,全身处处都要尽量放松,不要加 任何的力于其中,纯属自然的运动。例如风车式,在腰 脊的带动下,双臂在身体两侧,一前一后抡转,如风车 旋动一样。要不加丝毫的本力在其中,如加上力,则动 作就会僵硬,力不能发,速度也受到影响。再如爽袖动 作,双臂向斜上方抖送,如将双掌抛向远处相仿,身体 随之放长,既击出了力量,也使体态稳健而优雅。但是 如果加上力,而未放松身躯,则可能因双掌齐出的惯性 力量,将整个身体也带出去,那样的话,就失去了五行 通臂拳的风格了。做到松,除在意识上不加力于身体各处之外,更按 拳术规定的拔顶抗项,含胸拔背,沉肩坠肘,拧腰坐胯, 提肛收肾,意守丹田的方法,认真地做到位。松是有意 识的运动,无意识的动作。有意识的运动,是要使动作 合规矩达标准;无意识的动作,是将各招式依据自身条 件将其发挥到极致。

由于做到了松,身体肌肉没有牵制力,骨关节有些微 的伸缩,在运动惯力作用下,肌肉向外伸长,如橡皮筋 似的拉长了。在外形的表现上,增加了躯体、四肢的长 度。肢体放长,着力点在其延长线上前伸,促使身体尽 可能地舒展开,肌肉骨骼得到最大限度的伸长,伸长后 又恢复到原状,而后再伸长,在反复的伸长恢复锻炼过 程中,增强了身体的柔韧性,并使身体形成一种圆形向 外的膨胀力,是一种弹性力量;同时,由于肢体放长, 身体五脏六腑也随之发生运动,提高了内部活动的力度, 加强了内功锻炼;由骨骼关节的伸缩,骨膜的润滑作用 加强,增强了运动的灵活性,如同机器加了润滑剂,磨 擦系数减少,降低了能耗损失;又由其身体舒展,血管 的通畅程度加强,气血流通顺畅,身体输氧能力增强, 氧耗则相对减少,使体力充沛。

由松而形成的放长身躯,使机体的内力增强,在外 的表现则做到大开大展。五行通臂拳在外形动作上,要 求极为舒展大方、窜蹦跳跃、闪展腾挪、起落收放,都 要有大的气势、大的开展,所谓的大开大展是也。开和 展是相对于缩和收而言,是讲整体动作,由紧缩到展开, 有一个大的过渡。就自身而言,缩到最小而后扩展到极 大;由最低处,而扩展到极高处。例如鹰翻式,落地坐 盘后双臂再次向外撑开,是由极高点到达极低点的放和 收;又如猴闪式,击打对方小腿时下扑步后,向外侧起 跳,又向对方头顶上方击打,是由低点到高点的收和放。 诸如类似的动作,没有大的身型变化是难以做好的。

另一方面,身躯放长,动作必然幅度大,而力度强, 收缩的过程相对也长,如此身体肌肉恢复原状的过程也 长。这就好像钟表的发条,卷得越紧,释放的能量越强。 五行通臂拳在松的条件下,使身体蜷缩力加强,内崩力 加大,所释放的能量也大,所以在相同条件下通臂拳招 式劲猛力强,有一种锐不可当、摧枯拉朽的力量,也即 源于此。

说到在松的条件下,放长肢体,也要正确理解。松 是在意识引领下,使全身肌肉骨骼放松,而不能浑身软 塌塌的毫无生气,放长肢体也不是动作已到位了,再人 为的前伸和上举或下压的进行努力,那样的话,不仅不 是松和放长,反而会适得其反。当然开始初学可能一时 掌握不好,但只要按要领认真体会,经过一段时间的练 习就可以把握好分寸了。

二、大劈大挂,柔化刚发,劲路顺达

这是五行通臂拳的第二个特点,它是在第一个特点 的基础上发展而来的。五行通臂拳在劲路运用上,要求 大劈大挂、柔化刚发、劲路顺达。在拳术运用当中,直 来直去的动作极少见,常见的则是螺旋式的动作。如手 臂出击,无论是掌还是拳都讲究转臂旋腕,其前行的方 式,如同钻头钻孔一样。表现在腿上则是拧腰坐胯,使 腿在翘、撩、点、撞、踢、蹬、踹等动作上,表现出腿 部的力量。过去有人说,通臂无腿功,实际上通臂腿上 功夫非常讲究,因多为暗腿,在外形上不像其他拳种, 将腿踢得很高,由此产生了误解。

大劈大挂是在松的基础上,经过大开大展,在身体 拧转螺旋动作中,使身体柔性加强,通过外表的柔,而 产生内里的刚。通臂拳演练,在高速度的运动中,虽身 体动作极为柔韧,但其落点则刚性外显,极有力度。例 如,闪步圈引手,步法轻灵,双臂划圈极顺畅自然;但 引手击出,落点上则五指掐拳,瞬间击发刚劲,如同炮 弹出膛,极有力度。诸如此类不胜枚举。

五行通臂拳在松柔的基础上,要求每个动作的举手 投足,都必须周身协调,虚实分明,力由脊发,劲路顺 达。一个单式也好,整个套路也罢,都要做到快而不乱、 活而不飘、静而不僵、缓而不滞;动要犹如波涛巨澜, 一泻千里、锐不可当,有无坚不摧的气势;静又要如五 岳独尊,沉着稳定,无懈可击,有千军难撼的气概。既 要表达出引诱诓诈,机巧多变的多种身型身法,步型步 法;又要显现穿、攉、崩、挑、摧、拥、打、撞的基础 实力功夫。由于劲路顺达,所以力量贯得足,力所达到 的点,作用于对方身上的力集中,攻其一点不计其余, 从而使对方受到沉重而猛烈的打击。同时,由于身躯放 长所锻炼的效果,力量可随蓄随发,亦蓄亦发,连绵不 断,好像一个球作用于对方,使对方无处出力,无处施 力,导致处处虚空,无处施招,而我可上可下,可左可 右,可前可后,浑然一体,处于主动之中。

周身协调劲路顺达,是要求运动中取法于自然,身 体各处要练得舒展,有灵性。行拳走势之中,每个姿势, 每个动作,都好像在生活中人的呼吸,自然流畅,不留 痕迹,如行云流水一气贯通。周身协调讲究的,一是虚 实分明,但不过分。通臂拳的拳势中,特别要求虚实分 清,但又不能大虚大实。如基本桩功中前腿虚,后腿实, 身体向下沉着,后腿弯曲约105度,此时虚实明显,但 身体重心分配上,则掌握在三、七分,既前身腿占全身 重量的百分之三十,后腿承担体重的百分之七十。做定 步练习时,一般要按这种虚实比例进行单势的操练。然 而这只是个大概,运动起来这种虚实的比例,不可避免 地要有变化,但原则上不能打破这个虚实比例。在套路 运行中,通臂拳也要求虚实分清,使一招一式在虚实变 换中前进,从而产生连绵不断、一气呵成的效果。其二 是动作顺畅不用拙力,不显僵力,使力量发出后,猛而 不滞,脆而不懦,硬而不僵,长而不散,活而不乱。手 眼身法步,精神意气功,充分体现在整个动作的运行之 中。运动起来充满活力,虽有迸退变化,气势上是勇往 直前。每个动作自起始到结束,都没有勉强之意。式与 式的连接不留痕迹,不产生阻滞之感。第三是动作的连 贯性。动作过程中没有停顿,没有间隙。如斩手,起于 冲掌,终于手臂下劈和蹉步的完整结合。冲掌从指到掌 到腕到肘到肩,更形成一个直立圆的弧线,意识上作用 于对手是指的挺力、掌的冲力、肘的挤力、肩的摧力, 均起于脚跟,行于腿,达于腰脊而发出力量。上述几处 均逐一作用于对方身上。冲至顶点时,手臂仍弧线,在 抡到大腿内侧产生腰脊的挺力,配合嗟步完成一个动作。 上述动作,在哪个环节产生偏差,均不可能使身体协调, 也就根本完不成整个动作,或不能高质量地完成动作。 没有高质量的协调,整体拳术的质量也就值得怀疑了。 所以有不少练习者,练了多年仍未达正果,没有极好地 掌握这方面的功夫,是其直接的原因。

周身协调在通臂拳运动中仅是一个方面,还必须了解 劲路完整的含义。劲路完整在武术运动中均有要求。在 通臂拳术中的劲路完整,有几方面含义:一是每个动作 都要按照规则,舒展到位。无论是放长击远,还是蜷曲 收缩,飘逸潇洒,抑或奔腾勇猛等等,身手都必须完整 到位,不允许有丝毫的含糊。第二是运动中的变化完整。 通臂拳的技击,讲究一击取其要害,所以每个动作都有 明确的施力部位。与此同时,又特别要求动中求变,一 招变数式,或数招成一势。在一系列连击动作中处处要 动,而劲路运行不粘不滞,使整个动作如一团气覆盖住 全身,在临阵对敌中使对方欲进不能,欲退不可,处于 绝对被动的位置。在变化中求其劲路完整,既处处是实, 又处处是虚,既实既虚,而又在完整中求其变化,无有 不变,变在人先,以主动治被动。

另外在论及拳术的刚发,还要从以下方面进行理解。

五行通臂拳练习,均自刚性运动开始,如定步砸钉、 摔掌、拍掌、中拳及行步中的斩手、劈山等动作,无一 不是显刚性于外,要求发力冷、急、脆、硬a因此在练 习定势的瞬间,由于力的发出,气沉丹田,口中也有一 股气流涌出,而使运动者不自觉地由丹田而发出哼的一 声。步法中迈出的步子,由前冲击力的驱使,地面发出 反作用力。如有旁观者在较近处,可感觉地面有轻微的 颤动,这说明通臂拳在练习过程中,是要有明显的外力 刚性体现出来。那么是不是将这种刚性锻炼足、显得明 确就达到通臂拳的标准了?回答是否定的。通臂拳始自 于刚,而入于柔,最终要达到刚柔相济的境界。

通臂拳对劲路的运行是非常讲究的。要求浑身都具有 浑然一体的弹性劲。这种弹性劲不同于浑身绷紧肌肉的 所谓弹性,而是外力不能施于上面。一旦外力对其发生 作用,它则如弹簧样,所施力越大,反作用力越大,而 使施力一方的力反作用于自身之处,再加上受力一方的 力,使两力合一,作用于施力方,从而使其受到更严重 的打击。通臂拳劲路的运行路线,均是为达到浑身弹性 劲的完成而进行的,它除了像其他拳中说的力由脚发起 于腿、行于腰、顺于脊、达于指的要求而外,关键在双 脚分清轻重、虚实的基础上,每个动作都要有脚的踏簧 力量,双脚的力在发力之先,身体往下一沉,双脚先后 如踏在弹性很大的簧上,使力在一沉的基础上,自腿而 胯上行丹田。此时两腿的劲路,在丹田处发生挤撞,丹 田处的合力通过脊椎,而上行到两臂,最终由两臂将劲 发放作用于物上。所以一般认为通臂拳勇猛力大,实际 上是劲路完整达到的效果。这里还要强调的是,由于通 臂劲路运行顺达,所以显得特别猛烈、剧烈的震动往往 容易伤及后脑。为了避免造成这种伤害,同时要加强头 动脉和颈椎的锻炼,增强其抗击打的力量D通臂拳要求 练者“拔顶抗项”,在拔和抗的作用下,使精神领起,全 神贯注于运动对抗之中,并且避免了脑部受到震动伤害。

刚性锻炼是通臂拳初期阶段必须经过的过程。这种 刚性锻炼,经过一个时期后,劲路顺达,两臂沉而有力, 在做抡圆时,随着腰胯的摆动,胳膊抡起来毫无阻滞, 前后合掌,非常自如。这时就要加强柔的练习。柔首先 是将气在意念引导下,沉人丹田,放松全身的各关节, 在韧带的连接下,肌肉放长的带动下,使每个动作都非常自然,没有勉强之意,也没有阻滞的任何迹象。整个 身体虽然有关节的转换变化,形成不同的动作,但又如 同无关节转换一样。所谓柔若无骨,表现在整体运动时,

处处都是圆圈转换,好像各处都有关节一样,使柔达到 最大程度。这种最大程度的柔,增加了全身肌肉的弹性 劲,从而使刚性更加强大。看似柔,实则更刚,力量更 大,所以通臂拳要求练出踏簧之力也在于此。

三、强调仿生,顺应自然,富于变化

武术是中国劳动人民为强身健体和适应战争需要发 展起来的。自华佗创编《五禽戏》,在武术运动中,多有 模仿各种动物运动和搏斗姿态,创编而成的招式和运动 11

方法。从现代仿生学角度出发,看武术运动的招式方法,

吸取诸多动物运动特点,弥补人类自身运动缺隙,应该 是个高明之举。五行通臂拳的动作模仿猿猴动作较多,

故称猿猴通臂拳亦有其道理D只是该拳术有猴形而无猴 像,不同于猴拳当中不仅形似,而且还要表现出猴的表 象动作。除了猴像动作而外,该拳还吸纳了其他动物的 动作。如虎扑式,模拟饿虎扑食;鹰翻,则模仿雄鹰展 翅,搏击长空等等。模仿动物姿态,弥补人体不足,使 运动的技击作用、强身健体作用发挥到最佳境界3

模仿生物动作是顺应人体自然运动规律的需要,而不 是勉为其难地进行效仿,故在所有招式之中,强调圆转 自如,不僵不滞,不努劲,不用拙力和僵力;顺力使力,

借劲使劲,犹如一幅自然景致,任其自由发展变化。

演练五行拳每一个动作都要调动起全身劲力,使各 处骨骼、肌肉、经络、意念、呼吸全部紧密协调地配合,

即拳论所说的“心与意合,意与力合,力与气合”;使每 个动作节奏鲜明,虚实清晰,快而不乱,开而不散,从 而达到劲路整、出招疾、落点准;同时,又要在细节上

追求灵活巧妙的变化,使其达到大中有小,小中有巧, 招与招接,势与势连,在小巧的变化中,寻求大的变化。 通臂拳论中讲:“不抬不架就是一下,犯了抬架就是十 下前一句是讲大的气势,迎敌对手,你打你的,我打 我的,力求一击既中,中既有效;后一句则是讲变化, 在变招变势过程中,使对方无隙可乘,我则无懈可击, 利用变化的小手法,破坏对方的平衡,化解对方的来力, 以吸化形缩破坏对方的击打,而我在变化中找出对方的 破绽,使对方败北。

做到富于变化,首先精神要领得起,两睛要有神。这 种神是拔顶抗项,下颌内收,眼睛平视,而领起精神。 俗话说眼是心之苗,眼睛表达了内心的活动。拳术运动 中劲力到达之处,也是眼神到达之处,这样才能使运动 有神色、有力度。所以拳论中强调:眼毒如恶鹰捕兔, 心毒如怒猫扑鼠,手毒如出膛炮弹。毒在这里讲的是气 势精神和运动疾速。其次是每个动作要做到节奏分明, 饱满紧凑,出手迅捷。节奏分明是在虚实分清的情况下, 整个动作乃至一套拳术,分出轻重缓急、抑扬顿挫的韵 律来,体现出运动的美感和质感。讲一气呵成,也是在 这种韵律作用下去完成的,而不是没有停顿,不分轻重 主次地一趟顺下去。节奏分明了,还要饱满紧凑。无论 某个单势或是套路运动,都是由一连串的动作完成后, 有个短暂的定势。所谓紧凑,就是要求定势前的动作要 非常连贯,意念不散,劲路不断。在起承转合中,一势 的结束,即为另一势的开始。身形不散,像一幅流动的 画,一首运动的诗。

富于变化是讲两个方面,一方面是说通臂拳在演练过 程中,手法变化多D如一身有上、中、下三节,一臂有 肩、肘、指三节,一腿有胯、膝、足三节。又有一手变 三手、三手变九手、九九八十一手之说,其实都是讲应 用变化多。通臂拳在柔的运动、刚的发力中,时时处处 以抖力、炸力为主。功夫练成后,只要意念一动,此力 即可发出。比如拆拳中拍掌转金龙合口到大捋三个姿势 一以贯穿,似一个招式,又不是一个招式。在招式相接 中无一丝痕迹,不从变化身形、步法、手法之中去寻求 本源,是根本完不成这些动作的。

另一方面是讲技击之中,身形、步伐、手法变化多、 快,连击连中,连蓄连发,吸使之来,它不得不来;送 使之去,它不得不去;一式对一人,一势对多人;此起 彼落,此消彼长^这样予技击运动于变化中,有别于一 招一式的取胜D通臂拳在招式变化中,是以小的一连串 的变化,使身形发生大的变化,而这些变化处处在腰^ 在运腰、转腰、拧腰的作用下,使身体各处关节发生一 连串的圆转运动,从而虚实相间、刚柔相济,意念一动, 力量既已发出,使敌方瞬间被制,猝不及防。例如跳步 剪手一式,起势跃步,两手搂刨捋带的同时,上右步, 坐跨拧腰,双臂由左右两侧斜向上,以虎口处击打对方 两腮部;在击中后(无论击中与否),两手拧腕,下劈内 滚,再以腰的弹抖力将两手背打向对方面部。同时,右 脚收回半步,成为左腿实、右腿虚的左跃步,此时以右 脚踢击对方左腿膝盖骨以下部位。在这一系列动作中, 使对方上(头部)、中(腹部)、下(腿的迎面骨处)受 到一连串的击打D类似招数在通臂拳术中举不胜举,因 此练习通臂拳必须细心揣摩,仔细体察这些细微的变化, 使功夫臻于完善,达到炉火纯青的程度。

四、呼吸自然,起伏跌宕,弹性明显首先是呼吸自然,意念集中,气沉丹田。

五行通臂拳在行功走架的过程中,要求呼吸自然, 意念集中。自然呼吸是讲运动的过程中,不专一强调随

拳式进行呼吸,而是顺应人体自然呼吸的规律。运动中 既不闭气,亦不努气,而是使呼吸自然地顺应运动的要 求,久而久之,使动作与呼吸自然地紧密配合起来,这 种配合,使周身运动顺畅,技击发放过程中,意到气到、 气到力到,使气在体内鼓荡,在体外则敷盖全身。所以 练通臂的名家,在一处站立,即使不动,也有一种气势 体现出来。这种气势好像一个知识渊博的学者,所表现 出来的外在气质一样,给人一种美感。

意念集中,则是自然呼吸状态下,一方面使气沉丹 田,另一方面培养拳势运动的思维规律。气沉丹田,一 般的武术运动都有这样的要求,这是体育运动普遍的规 律之一。人在运动时,下盘都要稳固,上肢运动才能轻 灵活泼。如玩具中的不倒翁,因其下重上轻,重心落点 最底下,而使上部保持垂直。又如人站在运动着的车或 船上,总是将两脚分开来站着,尤其发生突然变化的运 动时,他会很自然地将两脚分开得更大些,身体下蹲。 这是一种本能地降低重心,稳固身体的动作。人的身体 结构,决定人的重心只能是在小腹部位。气沉丹田,实 际上使重心稳固在小腹部位,使周身运动在这个重心的 平衡作用下,达到协调一致。但是气沉丹田又不是将气 死死地关闭在一个部位,而是要将其鼓荡起来,使气以 丹田部位为中心,在周身灵活地运行。这好像玩具的陀 螺仪一样,陀螺仪在高速运转中,重心稳固,你用两指 活动重心,陀螺就会自动地调整重心,这时作用于你手 指的力,好像是反抗手指的运动方向一样,而且力量很 重,往往迫使手指不自觉地做一些无谓的运动,以致后 来好像不是在调整陀螺仪,而是陀螺仪迫使手指运动了。 在丹田气鼓荡的条件下,拳术运动也以不可抗拒的力量, 作用于一方,这个力量是一般人力所不能抗拒的。通臂 拳气沉丹田,就是要达到这么一种效果。

另一方面,意念集中是说,练习通臂拳要专心致志, 思维要适应运动的规律D因为通臂拳初期,均由站桩开 始(这里指在扎实的武术基本功基础上,如抻筋、踢腿、 涮腰等系统训练之后),每个动作都要重复千百遍地做, 动作要求规范,到位不苟且。意念不集中,就体会不出 其拳论中的特点,就不能练出高质量的技术,以致后来 无论是套路,还是搏击都发挥不出应有的作用。意念集 中要在体会每个动作、要领的基础上,经过千百遍的反 复练习(通臂拳对单势演练,除质量既运动到位合规矩 外,特别强调要有一定的数量,也就是有一定的强度。 如抡胳膊一项,站桩论臂一次要求不得少于百次以上, 且愈多愈好;其他单势、行步亦是如此)D这样长期练 习,在思维上形成稳固的定势,运用起来就随心所欲。 所谓练有规矩,用无定法,就是在技击中,不是规定用 哪一■招,在你来我往迅速变化之中,你也不可能去思索 怎样出招、用招,就是利用长期锻炼中形成的思维,以 变应变,从而把握主动权D意念集中,在运动中,要求 做到无人如有人(思想中有个假想敌),有人如无人(临 敌动手如入无人之境),做到自然呼吸,意念集中,气沉 丹田。这样经过数年锻炼,一旦豁然贯通,则拳术提高 颇快;否则虽强迫也难以成就。

其次起伏跌宕,弹性明显,是针对外部动作上的表 现形式而言。特别是套路练习,在功力深厚的基础上, 无论是拆拳,还是五马奔槽、窜蹦跳跃、闪展腾挪、舒 肩探臂,四肢有规律地协调运动,脚下蹉步震地有声, 双臂抡转、双掌击拍,噼啪山响;上升如鲲鹏展翅,下 落似鱼潜水底,气势非凡,蔚为大观。在伸缩往来、进 退纵横之中,好像有一团气覆盖住整个身躯,贯穿拳式 之中。仔细观察五行通臂拳术,无论是单式,还是套路, 在起伏跌宕中,反映出的是一种弹性力。在这种力催动

下,使身体呈现由内向外的扩张形态,各处如同一个万 向弹簧,任何一处受力都向外弹去。

浏览1,775次