三、三体式的具体练法

在正式操练三体式动作之前,能对前述的“三体式的含义和作用”有所了解,会增进学习 兴趣。但为了能精微地掌握三体式的技法要领,取得较好的锻炼效果,更需要对“三体式的 技法和效用"的具体内容逐一地进行学练和消化。对头、手、臂、腿以及上体的一些基本要求 都能掌握,并能运用自如,进而再结合“四平”、“四梢”、“四象”、“六合”、“动静”、“意性”和“气 神”去锻炼,能究之入微,操之以恒,肯定会取得理想的效果。

实践证明,每次站桩之前,做些有益于腰、腿、关节的准备活动,是很有必要的,会提高站 桩的效果。做完准备活动后欲站桩时,应先把前脚找准正前方的位置,使前脚迈出之后与后 脚的“前踵对后踝”的方位保持不偏,这是至关重要的。因前脚迈出若偏里则会蹩劲,前脚迈 出若偏外则会散劲,这都严重影响桩步的稳定性。根据传统右为气、左为血的说法,站三体 式开始和收势都应是左前右后,以求气催血行。

三体式的具体练法如下:

(一) 周身自然放松,身体直立,两臂自然下垂,下颌回收,头要端正,眼要平视,齿要叩, 舌顶上腭;前脚尖朝前,前脚跟靠于后脚的里踝骨,后脚尖外展,与前脚成45°左右夹角。 (图 3-1-1)

动作要点

1.拳经云:“锁住心猿与意马,一心要立海底基。”即此意也。既要练功,就得排除杂念, 精神集中,按技法要求去做。

2.先要站稳身形,头顶项直,呼吸自然,周身放松。

3.要将头顶上“百会穴”,两阴之间“会阴穴”,脚下内踝“水泉穴”竖成一条直线,如立于 空虚之地,凝神敛气,动静无知,无我无象,与天地同体(马杰,2010 )。

(二) 两前臂自然向胸前抬起,手心向下。(图3-1-2)

动作要点

1.抬前臂时必须贴身提起,掌根拇指侧贴于心口旁。这是学习掌握“肘不离肋,手不离 心”种'摩经”、“手摩内五行”的技法要领。

2.不要耸肩、亮肘。

3.不要提气用拙力。

(三) 两前臂及掌根拇指侧贴身,随呼气自然下按,双掌停于丹田;两腿随之同时并膝下 蹲。(图 3-1-3)

动作要点

1.下按时上体要正直,头顶项直,垂肩,坠肘。必须于呼气时随呼气贴身(摩经)而下按, 还要意注劳宫穴边按边塌掌根,使掌指保持原水平姿势下按。气要下沉,抱入丹田,两肘抱 于两肋,拇指横平靠于丹田。

2.两腿下蹲时,要跪膝,压踝,前膝向前,后膝紧靠于前膝里侧,成半蹲式。

3.不得“凸臀”,而要“提肛”。腰要塌,上体保持与地面垂直。

(四) 两掌握拳,两拳和两前臂同时贴身外旋翻转,形成拳心向上。(图3-1-4)

动作要点

1.握拳要先从小指依次卷握,成实心拳(小指与无名指必须握实),但要自然,不用拙力。

2.外旋翻转时要微有拧拉之意,使两拳停于脐之两侧(图3-1-4附图),但两臂仍抱贴于 两肋,不得稍离。

(五) 左拳及左前臂贴身上钻至心口上、颌下。(图3-1-5)

动作要点

拳及前臂上钻时,必须沉肩、坠肘,又要“肘不离肋,手不离心”,这就是拳经所指的“虎抱 头”、“先打顾法后打人“,也是“亦顾亦打,蓄力待发”的技法窍要之所在。

(六) 上动不停。左拳及左前臂继续上钻,从颌下钻出,拳心向上,高不过眉;左脚同时前 进一步,形成前三后七的夹剪步(图3-1-6、图3-1-6附图),即“桩步”。

动作要点

1.左拳要贴身从颌下嘴前钻出,即“虎抱头”的具体运用,亦即拳经所指“出洞入洞紧随 身”。“洞”指的是人嘴。

2.拳的钻出,拳心要向外拧,有横劲不见横形,眼看小指窝。(图3-1-6附图)

3.出拳要顺腰拔背,肩催肘,肘催手。

4.上体要似正非正,似斜非斜。

5.出脚要腰催胯,胯催膝,膝催足。要手脚齐到。

6.前脚跟对后脚里踝骨,相距不少于两脚长,两脚抓地扣实。

7.前膝微前挺,后膝里扣,拧腰顺胯,重心落于后腿。

(七)上势站稳后,两拳变掌,掌心向上。(图3-1-7)

(八)三体左式。上势不停,眼看前臂肘窝,保持肘窝不变地往下向里翻转手掌和前臂, 变为掌心向下,掌高与心齐。同时右前臂亦向里翻转,掌心亦向下,掌根靠于脐,拇指侧贴于 腹。这就是三体式的定势,又叫“三才式",也叫“鹰捉式”,是形意母式。(图3-1-8、图3-1-8 附图)

动作要点

1.掌在翻转时,必须沉肩、坠肘,边翻转边沉坠,并向前抻拔,但上体不得前俯,臂不能 伸直。

2.左肩、肘、手三点必须在一条前进的直线上.

3.鼻尖、手尖、脚尖三尖相对于同一前进方向(此在形意拳中称为“三尖对”)。

4.后臂要紧贴于肋侧,当手掌翻转时,要边翻转边拧扣,但不用拙力。

5.两掌的五指要自然分开,掌形要做到手心圆、手背圆、虎口圆。(图3-1-9,S 3-1-9附 图)

6.前手的掌指上翘,指端高出前臂3至4横指,约45°,掌有顶扣之劲。

7.后手的掌指上翘要稍高,使掌根拇指侧平靠于脐。除手与臂外,周身其他各部位也应 逐一按要领做到。

8.头要上顶,下颌内收,项自然伸直;两目从食指端注视前方;齿叩,舌顶上腭。

9.精神要集中,呼吸要在自然中舒胸实腹,气沉丹田。要求放松,但又要“松而不懈,紧 而不僵。”(何镜宇,1991)

10.上体要顺胯(两胯前后相对),拧腰(与扣膝相反,即“龙折身”),形成似正非正,似斜 非斜;上体与地面垂直,两肩要平,含胸拔背,切不可前俯后仰,左斜右歪,肛门要自然里收, 不可凸臀。

11.前腿三成劲,后腿七成劲;前膝微前挺,后膝尽量里扣;前脚尖朝前,后脚尖外展,与 前脚成45°左右夹角;前脚跟对后脚里踝骨,重心偏于后脚,但上体、臀部必须在脚跟以内 (即足下存身);两脚趾抓地落平扣实。

12.这些要领不得稍有疏忽,并应在基本熟练的情况下,重温前述的“三体式的技法和效 用”的具体内容,以加深理解,并求得精微而又切实地按进展程度加以运用。

(九)上动站至后腿乏力即应换式。两掌同时握拳,左拳向下、向里屈臂回拉,边拉边拧 靠于脐左旁;右拳同时拧转靠于脐右旁,拳心都向上;同时左脚以脚跟作轴,脚尖里扣,与右 脚成内八字;重心不变,目视左方。(图3-1-10)

动作要点

1.左拳要以肘拉拳、贴身,边拉边向外拧转,拉至脐旁时拳心拧成完全向上,右拳亦同时 向外拧转移至脐旁。

2.左脚尖的里扣与左拳的回拉要做到手与脚、肘与膝上下相合,动作一致。注意不要俯 身凸臀。

(十)上动不停。重心移至左腿,上体右转回身,收回右脚,右脚跟靠于左脚里踝骨,左膝 微前顶,紧靠右膝里侧。(图3-1-11)

动作要点

重心移左腿时,不要凸臀,亦不要长身,姿势要保持原有高度。

(十一)右拳及右前臂贴身上钻至心口。(图3-1-12)

动作要点

要沉肩、坠肘、贴身钻起,与动作(五)同,左改为右。

(十二)上动不停。右拳及右前臂继续上钻,从颁下嘴前钻出,拳心向上,高不过眉;右脚 同时前进一步,形成前三后七的夹剪步。(图3-1-13)

动作要点

与动作(六)同,唯左改为右。

(十三)上动站稳后,将两拳变掌,掌心向上。(图3-1-14)

(十四)三体直式。上动不停,眼看前臂肘窝,保持肘窝不变地往下向里翻转手和前臂, 变为掌心向下,掌高与心齐;同时后手前臂亦向里翻转,掌心亦向下,掌根靠于脐,拇指侧亦 贴于腹。(图3-1-15)

动作要点

与动作(八)同,唯左改为右。

(十五)三体右式欲换为左式,其转换动作要领与前述之动作(九)至动作(十四)同,唯左 右相反。参看图3-1-16至图3-1-19,以下左右转换皆按此做。

(十六)收势。

两掌同时握拳。(图3-1-20)

动作要点

形意拳起势必须是左手、左脚在前,而收势亦必须如此。

前拳向外翻转,抬至眉高,拳心向上,同时后拳以肘作轴,向下、向外、再向上翻转,亦 抬至眉高,拳心亦向上;两臂前后成弧形相对。(图3-1-21)

动作要点

两臂翻转时,仍要沉肩、坠肘,轻松自然。

两拳向里并拢,拳面相抵于胸前(图3-1-22 )。完成上动后,待呼气时,两拳、两肘继续 下沉,两拳停于丹田处。(图3-1-23)

动作要点

两拳、两肘边向里并拢边微下沉,抵于胸前要贴身,待呼气时随两拳下落,气亦沉入丹 田。动作要轻松自然。

上体微左转,身向正前方;后脚上步,与前脚并拢。(图3-1-24)

两拳自然张开变掌,随两腿自然伸直起立,同时,两臂也自然放下,成并脚立正姿势。(图 3-1-25)

第二节母拳鹰捉

一、鹰捉的含义和作用

鹰捉,取形于雄鹰搏兔。起势,双拳抱于丹田之侧,其形如雄鹰抱翅,易经名曰“地雷 伏”。继而一拳起于丹田,形如雄鹰举爪,易卦名曰“地雷动”,后拳随之,两拳先后沿阴脉中 正钻举,至中堂止,易经名曰“二进阳”,此势手臂内旋,小指外翻上,可谓阴尽,阴尽乃阳生, 否极则泰来,双手拧翻前放,形如雄鹰击兔,易卦名曰“三阳开泰”(李学思,2013 )。落势之 后,其名曰"三体式”。

桩功三体式被视为是形意拳特有技法静的定型,静的筑基功夫。而鹰捉则是桩功三体 式诸多技法的运用,是形意拳动的筑基功夫,也是对形意拳的动作要领、基本技法的体验和 掌握过程,是为形意拳打好基础的一趟拳。经云“起手鹰捉”,说明锻炼形意的各种拳法都要 从它开始,所以人们称之为形意之母拳。说“三体式是母式”、“鹰捉是母拳”,两者是开启形 意拳奥秘之门的钥匙,实不为过。

从三体式静态中所探求的种种技击规范和技法窍要来看,不论是从一气的运行、阴阳的 变化、三体的组合以及四象、五行、六合等技法的运用,都要通过动的三体(上、中、下三盘或 头和上肢、下肢)因素和变换的三体组合来体验和掌握。我们用动的三体式——鹰捉来实现 它,可以说是最容易掌握,也是最有效果的途径。前面所介绍的有关“三体式的技法和效用” 的内容,应该说它是形意拳技法的菁华部分,而这些菁华只有通过鹰捉来体验,打好基础,才 能进而会运用。再进一步说,欲攀形意拳技术高峰,也只有依靠它掌握要旨,求得真谛。鹰 捉作用之大,概可想见。无怪前人有句名言“把把不离鹰捉,步步不离鸡腿”,确实道出了其 中的窍要。

二、鹰捉的特殊技法和效用

在上文“三体式的技法和效用"部分中,已把形意拳的技法菁华作过阐述,而这些技法菁 华是要通过鹰捉来体验、运用和提高的。那么鹰捉还有没有另外的技法?有!因为鹰捉是 形意的母拳,如果说它还有特殊技法,那么就是体现形意拳技法核心的东西,而这个核心也 正是上述形意拳的一些技法菁华的荟萃结晶,没有上述那些技法菁华的融会贯通,也产生不 出这个结晶。从另一方面讲,这些技法菁华是为这个技法核心服务的。形意拳的技法核心, 概括地来说就是“起落、钻翻劲”。而我们对鹰捉千锤百炼、孜孜以求的目的也正是为了它。 形意拳的五行、十二形等拳,虽多种多样,且各具特点,但哪趟拳也没有鹰捉这趟拳体验“起 落、钻翻劲”最深切,最明显。换句话说,只有先通过练它才能找着、练到这种真劲。所以说 鹰捉的特殊技法就是“起落、钻翻劲”。我们形意门中特有的、被人们景仰和追求的“翻浪劲” (人们不知其名,仅从动作形态来看,有叫它“摩攀劲”,也有叫它“划劲”的),就是这“钻翻劲” 中的代表形式。

我们练鹰捉,要从自然、和谐中练出“上下相随,内外合一”的整劲来。再从开展、轻松中 练出迅猛刚实的爆发劲来,使内劲由无到有,以求逐渐充盈。经云“静若处女,动若脱兔”, “不发缓若轻风,既发迅如奔雷”,我们就是要练出这种节奏和气势来!至此方可说对形意的 技法已能领会,对它的劲路略知所以。达此程度,自会体现出“刚至柔生,柔极白化”的拳意 精髓的道理来。既得疾用骤发,迅如奔雷的爆发刚劲,就有了发人的真正本钱,再稍加用心 去领悟,则缓动遂发的柔(暗)劲,也会悠然而得,形意拳发劲技法的精华之一的属于柔(暗) 劲的所谓“中乘”功夫的“沾身纵力”,也会自然地逐步得之。人们或知“沾身纵力”之言,却多 不知“沾身纵力”其技,实际它就是“起落、钻翻”的具体应用。也只有通过练鹰捉,用鹰捉,才 能逐渐地懂得它和找到它(须得明师的指教),才能真正深切地体验到它。有了这个体验才 能推而广之,运用到形意的其他拳法中去。人们称鹰捉为形意之母拳,信乎!它确实当之 无愧。

但是对于这趟拳,练形意的人多管它叫“劈拳”,把它当劈拳来练,这是令人遗憾的错误。 它既不是握拳,又用的是俯掌,根本不符“劈拳”似斧之形,没有“斧刃”又从哪能练出似斧之

劲?且形意各拳是用它来作为“起手”的。“起手鹰捉”,已经早有定名,还拿它当劈拳,显然 是错误的。特别值得提出的是丢掉了真正的劈拳,便失掉了劈拳不用关节处打人、发劲的非 常宝贵的特殊技法,良可惜也。

三、鹰捉的具体练法

(―)预备势(即原地左鹰捉)

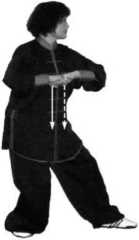

1.两脚跟对齐,立正,其他要领与三体式之动作(一)同。(图3-2-1)

2.与三体式之动作(二)同。(图3-2-2)

3.与三体式之动作(三)同。(图3-2-3)

4.与三体式之动作(四洞。(图3-2-4)

与三体式之动作(四洞。(图3-2-4)

动作要点

(1) 即“虎抱头”之蓄力待发。(图3-2-5)

(2) 右拳从须下钻出,必须贴身从嘴前边钻边拧转,此即“出洞入洞紧随身”的技法要求, 亦即“虎抱头”的具体运用。不论单臂、双臂皆此含义。(图3-2-6)

(3 )钻出之拳,拳心夕卜拧,有横劲但不见横形,这就是“起横不见横”的技法含义。眼要看 小指窝。

(4 )出拳要顺腰拔背,肩催肘,肘催手。上体要似正非正,似斜非斜。

(5 )此右拳的钻出,不动步,发劲较难,先求顺遂舒展,渐求腰力得发,实难能可贵也。

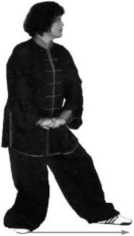

原地左鹰捉。左拳贴心口,上钻至右臂肘窝上部(图3-2-7、图3-2-7附图);动作不停, 左脚向前迈出一步,右脚尖随之稍外展,两腿构成三体式的桩步;同时,左拳沿右臂向前上钻 出,当两拳上下相遇时,两拳同时里拧转变成“三圆掌";左掌由上向前、向下翻落,掌心向下, 掌高与心齐;右掌由上向下、向里,肘贴肋回拉,靠在脐之右侧,掌心亦向下;目视左掌前方。 至此构成原地左鹰捉,亦即左三体式。(图3-2-8、图3-2-8附图)

动作要点

(1 )原地鹰捉,不借后脚蹬进跟步,只是稍借重心变化而原地能发劲的高度技巧。虽然 每趟拳开式都练它,但有的人仍感不足甚至单练它。也有的人为了省事而不练它,只是一摆 三体姿势就罢。两者得失大有差异。

(2 )左脚迈出、右脚尖外展必须符合前踵对后踝的桩步的要求。

(3)要充分体现“起落”、“钻翻”的特殊技巧和完整劲。图3-2-1至图3-2-8的动作全过 程,即尚派形意拳每趟拳开始的预备势(有少数例外),“起手鹰捉”即指此。本书所写的五行 拳、连环拳都用它做预备势,以下从略。

(二)进步右鹰捉

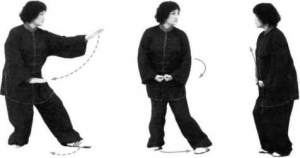

撤半步回收。接上动作。左手抓握变拳,继而坠肘贴肋回拉,边回拉左前臂边外旋, 使拳心向上,停于脐之左侧;与此同时,右掌也变拳,外旋微回拉,停于脐之右侧;当左拳旋转 回拉时,左脚亦同时回收,紧靠于右脚里踝骨,脚尖、膝尖向前;右膝紧靠左膝里侧;目视前 方。(图 3-2-9)

动作要点

变拳时要从小指卷起,握实心拳,不得用拙力。回拉时拳及前臂要拧转并用腰劲。

左脚回收与两拳拧转回拉要动作、劲力一致,不得长身,保持原有高度。

.提步左钻。左拳向里拧转沿身体中线上钻至须下(图3-2-10);动作不停,右脚屈膝后 蹬,左脚贴地向前趟进,踩落,右脚随即向前跟进,提靠在左脚里侧,右脚踝骨压靠在左脚踝 骨之上,即右提步;在左脚趟进的同时,左拳由颊下向前上方、向外拧转钻出,高不过眉,拳心 斜向外,小指处拳眼向上;目视左拳。(图3-2-11)

动作要点

(1 )左拳沿身体中线上钻时,要“肘不离肋,手不离心”,不得努气,不用拙力。

(2)左拳前钻与左脚前趟要同时进行,做到上下相随。要沉肩、坠肘、发腰劲,做到腰催 肩、肩催肘、肘催手。上体保持似正非正,似斜非斜,发挥“龙折身”的作用。

(3 )右脚提步,右脚里踝骨压靠在左脚里踝骨之上时,右脚尖翘起,脚掌要平;所有提步, 分别左、右,两脚都按此要求,下略。

(4 )提步时重心要稳,不得左右摇摆。

上步右鹰捉。右拳贴心口上钻至左臂肘窝上部(图3-2-12);动作不停,左脚后蹬,右 脚向前用力趟进踩落,左脚随即向前跟进半步,成右三体式;与此同时,右拳沿左臂向前上钻 出,当两拳上下相遇时,两拳同时里拧变掌,右掌则由上向前、向下翻落,掌心向下,高与心口 齐;同时左掌由上向下、向里翻转贴肋回拉,靠在脐之左侧,掌心向下;目视右掌前方。(图 3-2-13)

动作要点

(1)右掌翻落时要沉肩,坠肘用腰劲,要做到“三尖”对。要利用“三催”之劲,抻出“三 星”,力达梢节。左掌翻转回拉要与右掌向前翻落的动作、劲力协调一致,两掌有拧转撑拔 之劲。

(2 )左脚后蹬,右脚的前趟、踩落要与右掌的翻落同时完成,做到“手脚齐到才为真”的技 法要求。起钻落翻要如“水之翻浪”走弧形。动作要从舒展、自然中求得上下和谐;从自然、 和谐中的完整一致逐步求得迅猛刚实,以练好刚劲。在行进中身体不可有起伏。

进步左鹰捉

撤半步回收。右掌握拳向下、向里贴肋腹回拉,边拉边向外拧转,靠于脐之右侧,拳心 向上;与此同时,右脚亦贴地回收,靠于左脚里踝骨,脚尖向前;同时,左掌亦握拳向外拧转, 微后拉,靠于脐之左侧,拳心向上;目视前方。(图3-2-14)

动作要点

与动作(二)进步右鹰捉之1动同,唯动作左右相反。

提步右钻。右拳向里拧转,继而沿身体中线上钻至胸部须下(图3-2-15 );动作不停, 左脚屈膝后蹬,右脚贴地向前趟进、踩落,左脚随即向前跟进提靠于右脚里侧,即左提步;与 右脚趟进的同时,右拳由辨F、嘴前,向前上方、向外拧转钻出,右拳高不过眉,拳心斜向外, 小指处拳眼向上;左拳在原处配合右拳沉劲,紧靠于脐之左侧;目视右拳。(图3-2-16)

动作要点

同动作(二)之2动,唯动作左右相反。

上步左鹰捉。左拳贴心口上钻至右臂肘窝上部(图3-2-17);动作不停,右脚后蹬,左 脚向前用力趟进,踩落;右脚随即跟进半步,成桩步;与此同时,左拳向前、向上钻出,与右拳 上下相遇时,两拳同时变掌,左掌则由上向前、向下翻落,掌心向下,高与心齐;同时右掌由上 向下,向里翻转贴肋回拉,靠在脐之右侧,掌心向下;目视左掌前方。(图3-2-18)

动作要点

同动作(二)之3动,唯动作左右相反。

如此左式、右式反复交替练习,动作的多少视场地的大小、路线的长短而定,现以做完左 鹰捉回身为例,转身往回练。

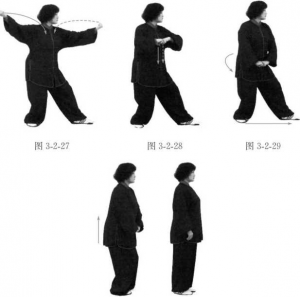

(四)鹰捉回身势

1 .扣脚收拳。两掌同时握拳;重心不变,左脚以脚跟作轴,脚尖里扣,与右脚成内八字 形;同时,左拳向下、向里,屈臂边外拧边回收靠于脐左侧,拳心向上;右拳亦外拧,微回收靠 于脐之右侧,两拳对称;目视左方。(图3-2-19)

动作要点

(1) 左拳屈臂回收,要用肘拉手。收拳扣脚要上下相随,动作一致。

(2) 左拳与右拳外拧束身,动作与劲力亦要完整一致。

2 .转身收脚。上动不停。上体右转,重心移至左脚,右脚以前脚掌为轴,脚跟里转,贴地 回收,靠于左脚里踝骨处;目视前方。(图3-2-20)

动作要点

(1)重心转移时,要注意保持身体正直,不可前俯后仰,不要长身,更不要凸臀。

(2 )右脚回收,右脚尖、右膝朝前,左膝里扣,贴于右膝窝里侧,两腿要靠紧。

(五)进步左鹰捉

动作要领同动作(三)。(图3-2-21至图3-2-24)以下仍可左、右式交替练习。练到鹰捉 起势端,回身后,练完左势(图3-2-25 )BP可收势。如中途欲收势,亦必须在练完左势时方可 收势。

(六)鹰捉收势

动作及要领与三体式收势同,文字从略。(图3-2-26至图3-2-31)

鹰捉是活步三体式,它是一个蓄势待发之式,动中含静,静中待动,静如钟,动如炸雷,动 静之变化疾而决,其机含深奥(武兴盛,2009 )。

第三节尚派形意拳习练要点

一、练习步骤及要点

(—)基础阶段

1.姿势正确。必须使每个姿势动作由静而动,由单式到套路,处处合度,周身三节安排 合体,尤其要注意立身中正,支撑八面,上下相合,三尖相对。

2.动作整齐。重点要做到手脚齐进齐落,拳法、步法同进并进。形意拳理论讲:“心气一 发,四肢皆动。”如果能做到手脚一致,不仅动作准确,上下合拍,而且能初步体现周身完整 统6

3.进退和顺。只有在进退闪转变化中,身体各部位的运动路线、方向、时间及定势后的 角度、位置安排得当,才不会发生姿势失中、动作僵硬、呼吸紧张、定势不稳等情况。

4.均衡稳定。特别是要站好桩功,做到上松下实,基础稳固,气势贯于头顶脚趾。打五 行拳时,姿势要保持高低一致,不可忽高忽低。练十二形拳时,伸缩纵横起落转换都要“动如 风,稳如松"。

5.劲力充实。初练形意拳,拳要紧,步要稳,脚要实,发势迅猛,劲力饱满。切不可挺胸 提腹,使用拙力。要保持精神镇静,胸部宽舒,腹腔部充实,呼吸自然,全身肌肉张弛有道。 用劲的部位要刚中有柔,快如闪电,其他部位则要自然舒展(葛玉民,2009 )o

老子曰:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”习练者应当 从基本功开始,用心体会,细心演练,动作力求做到简洁朴实、严密紧凑、沉实稳健,体现形意 拳古朴明快、刚柔相济的拳法特点。

( —)提高阶段

这个阶段的练习重点是连贯、圆活、柔韧、完整。

连贯是指每一招一式,七体具备,即头、肩、肘、手、膝、胯、足相互配合,彼此呼应。圆活 完整则要求做到内外六合,上下七顺。即以头领身,以腰催胯,以胯催膝,以膝催足,以肩催 肘,以肘催手,以手催指,周身浑然一体。这个阶段的身法训练要侧重柔韧性、灵活性。打拳 可快可慢,快慢自如,势断劲变意连,既有明快节奏,又有绵绵不断的气势。劲力运动要刚柔 相济,含而不露。握拳不可过紧,发拳如拉弹簧,既坚实又有弹性。

打形意拳,使人看起来周身充满着一种内在力量,既不是松软漂浮,也不是僵硬呆板,而 是灵活自然中有一种沉稳厚实气氛(王克海,2008 )。

(三) 形意合一阶段

这是在前两个阶段的基础上,意识、动作高度结合,形神融化为一的高峰阶段。这个阶 段练起拳来,要求不为形式所拘,“身体转动,轻如羽毛”,意领身随,意到手发。着重“意”的 方面多,着重“形”的方面少。全身各部不可有丝毫拙力。在轻松柔和的活动中,随时可以调 动身体各个部位,集中力点,结合呼吸,发出爆发力。

形意拳的真谛在于意而不在于形,在习练形意拳时要做到入静,全部精神要用到动作 上,引导动作达到意动形随(张鸿骡,2007 ),要“凝神定意”、“舒适自然”,做到“只求神意足, 不求形骸似"(黄巍,2014 )0

这一阶段的练习重点,应突出轻松、灵巧、虚静、形意合一四个要领。其运动特点和用劲 方法虽然和以前阶段有所不同,但是手、眼、身、法、步的基本要领是一致的,不过在动静刚 柔、虚实变化方面,更充分地体现了前述的“内外六合”、“形意合一”的要求。

拳是练出来的,练到哪个层次,才能理解哪个层次的拳理拳法(王亮光,2010 )。

(四) 六合为法

六合理论是形意拳的行功指南(王攀峰,2014)。所谓“六合”,是指内三合与外三合。内 三合即心与意合,意与气合,气与力合。夕卜三合即手与脚合,肘与膝合,肩与胯合。在旧拳谱 中有“心之发动为之意,意之所向为之拳”的理论。这里的所谓“心”是指大脑的思维。心动 在先而意在后,一切意念的产生都是在大脑指挥下的结果,所以,必须心与意合。“意与气 合”者,是因为气之所发源于意,意之所向为之拳,气之所使必须以意领先。无论攻防进退, 侧身调膀,还是吞吐趋避,无不以意领先,以气行使,所以意气必须合一。“气与力合”是因 为,气之表现为力,力的表现必须借助于人之四肢与周身,有气才有力,气顺则力可发,所以, 必须“气与力合”(孟庆威,2002 )。

“外三合”主要强调了四肢与周身的紧密配合,无论是攻防进退、手脚的配合,还是身法 变换,适宜是至关重要的。古拳谱中讲到“手到脚不到为无根;脚到手不到为无主;光是手到 不为能,手脚齐到艺为真”,“双手好似两扇门,脚踩中门往里攻”,“打人如亲嘴,贴身近打全 凭腿”,等等。无论平时演练套路,还是与人交手,动作一出,须手脚合一,手一伸就要肩催 肘、肘催手、力达手梢;脚一进则要胯催膝、膝催脚、力达脚掌。故手与脚、肘与膝、肩与胯,要 相互配合,高低适宜,开合有度,浑然一体,好似一棵大树,脚为其根手是梢,上下不可分。所 以拳谱上讲:“手一动,脚即随之;肘一动,膝则随之;肩一动,胯即随之。”无论何种招法,动作 一出,手脚、肘膝、肩胯必须合一。以上所说即“六合之法”。总之,无论是初学形意拳,还是 有了一定功底的,要想练好练精形意拳,就要按照“六合”的要求,深刻领会其内涵。做到“一 动无有不动、一合无有不合”;要明了“有内无外不成拳、有外无内难成术”的哲理,遵循此法, 潜心体练,不但能有效调和五脏六腑的气血运行,而且能使技击散手的进步达到事半功倍的 效果。

浏览3,091次