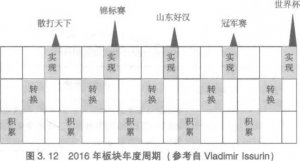

由表3. 12可以看出,各素质或能力训练痕迹效应持续时间 存在较大差异,只有对其真正掌握,才能科学合理地对各板块 的训练进行统筹安排。一个中周期包括3个板块,每个中周期 都有不同的训练目标、内容和任务,4~7个中周期形成板块训 练的年度周期。年度训练目标的制定以重大比赛的日程为依据, 年度训练目标任务的实现基于各中周期阶段训练的完成。图 3. 12即为一个完整的板块年周期。

板块中周期。

积累板块。积累板块训练目的是提升运动员基础运动能 力,训练持续时间至关重要,其主要受两个因素制约。第一, 运动员自身竞技状态。运动员训练状态、竞技水平较好时,可 减少训练时间,2~3周即可°当运动员竞技能力和状态下滑较 严重,或因为某种原因停止训练时间较长,期望借助训练增强 基础运动能力时,训练时间可以适当延长至4~6周。第二,比 赛日程。当运动员还有较长的参赛准备时间时,积累板块训练 的时间可以延长,反之,应减少积累板块的训练时间至3周或 少于3周。总之,积累板块安排时间应遵循运动员能获得靶目 标所期望的训练效应的原则,同时结合上述两个因素灵活掌握。

依据板块理论运动能力训练的“痕迹效应”,积累板块训练 内容应以有氧耐力、基础运动能力为主,包括以最大力量、核 心稳定性力量等为主的力量训练及一些协调能力。运动负荷的 总体原则是高负荷量、低负荷强度,具体应根据运动员具体竞 技状态、各种赛事日程的时间进行安排。本阶段训练负荷量度 的变化通常采用波浪式或渐进式。

转换板块。转换板块阶段的训练重点是把运动员基础能 力进一步转化为专项能力,更加重视专项训练负荷,内容更趋 于专项化,因此,更易产生疲劳累积。以下几个因素影响着该 阶段的持续时间。第一,积累板块训练中各运动素质或能力训 练痕迹效应维持时间的长短。各种运动能力或素质产生不同的 训练痕迹效应。由表 12可知,上一板块中训练中的有氧耐 力、力量训练的痕迹效应大约维持30天,当转换板块、实现板 块阶段的训练累计持续大于30天,到运动员参赛时上述能力或 素质必然出现下降。所以,在采取必要恢复措施的基础上,应 适当减少转换板块持续时间,以使运动员所具有的能力处于最 佳状态。第二,运动员机体抵抗疲劳程度的能力。由于转换板 块训练内容高度专项化,运动负荷量度总体偏大,由此对运动 员机体造成的应激刺激也大,若持续较长时间,势必导致运动 员疲劳累积或运动损伤的出现。所以,转换板块时间以不超过4 周为宜,一般2~3周。第三,赛事日程。可以依据各种不同目 标赛事的具体日程科学合理统筹安排转换板块的训练时间。

与积累板块相比,转换板块的训练主要表现为与专项比赛 紧密结合,训练内容以力量耐力、专项耐力、专项运动能力及 无氧耐力为主,总体呈现负荷量减小、负荷强度增大的趋势, 负荷的变化依据运动员机能状态采用波浪式或渐进式。

实现板块。实现板块即周期理论中的赛前期,也即赛前 减量训练,旨在通过各种训练促使运动员机体尽快积极恢复, 刺激运动员在重大比赛时获得优异运动成绩。实现板块是每个 中周期训练的最后一个环节,意味着训练后的“收获”,尽可能 实现运动员所需竞技能力极值的目标。实现板块训练时间取决 于以下因素。第一,运动员疲劳累积程度。倘若运动员在积累 板块、转换板块训练积累疲劳较严重,机体需要的时间相应就 会长,但通常不超过2周。第二,比赛日程。按照运动员参赛 日程合理统筹安排实现板块训练时间o

本阶段训练是为比赛做综合准备,使运动员尽快从疲劳中 得到恢复或超量恢复,形成最佳的比赛模式,内容以无氧耐力、 快速力量、抗击打力量、最大速度等为主,运动负荷表现为中 低负荷量、高负荷强度,负荷量度的变化通常采用逐渐降低的 方式,同时将体能训练与专项技战术训练融合到一起,进一步 促进比赛所需的专项竞技能力的形成。

综上所述,基于板块理论研究成果,在专家访谈和问卷调 查基础上,形成优秀男子散打运动员体能训练中周期积累板块、

转换板块、实现板块三个板块的内容和负荷安排(见表3.13)。

表3.13优秀男子散打运动员体能训练中周期内容与负荷特征

| 板块中周期 | 积累板块 | 转换板块 | 实现板块 | |

| 持续时间 | 2~4周 | 2~3周 | 1~2周 | |

| 运动负荷 | 量:高 强度:低 | 量:低 强度:高 | 量:中低 强度:高 | |

| 力量 | 最大力量 | VV VVV | VVV | VVVV |

| 快速力量 | VVVV | VVV | VVV | |

| 爆发力 | VVVV | VVV | VVV | |

| 力量耐力 | ▽ ▽ | VVVVV | VVV | |

| 核心稳定性力量 | ▽▽▽ | VV | VV | |

| 抗击打力量 | VVVV | VVV | VVV | |

| 耐力 | 有氧耐力 | VVVVV | VVV | VVV |

| 无氧耐力 | ▽ ▽ | VVV | VVVV | |

| 速度 | 反应速度 | VV | VV | VVV |

| 动作速度 | VVV | VV | VVVV | |

| 移动速度 | VVV | VV | VVVVV | |

| 协调灵敏 | ▽▽▽▽▽▽▽ | VV | ▽ ▽ | |

| 柔韧 | V | VV | VV | |

| 类型 | 目的 | 负荷安排 | 特征 | 持续时间 |

| 适应周 | 机能初步适应 | 低一中 | 全面适应 | 3〜7天 |

| 发展周 | 发展运动能力 | 中一高 | 负荷逐步增大 | 5〜9天 |

| 冲击周 | 深度发展运动能力 | 高一极限 | 负荷刺激大,疲劳积累 | 4~7天 |

| 恢复周 | 促进机体恢复 | 中一{£ | 各种恢复手段的运用 | 3〜7天 |

| 赛前周 | 比赛竞技状态调整 | 高一中 | 专项化训练程度高 | 5~7天 |

| 比赛周 | 成功参赛 | 高 | 比赛竞技能力的发挥 | 3~7天 |

浏览1,012次