目前散打运动中关于协调灵敏素质的研究较少,通过前文 权重计算,协调灵敏对于散打运动重要程度在所有体能要素排 序中排第四,虽然重要性相对较低,但是对于散打运动来说, 特别是站在运动员体能全面发展视角,协调灵敏也是不可或缺 的素质。如散打运动中三次以上的拳腿组合动作的顺利完成也 需要运动员具备较好的协调素质。灵敏素质还有助于避免散打 运动或比赛中的运动损伤的发生。因此,结合散打运动项目特 征和相关文献成果,在本研究中将协调灵敏素质合而为一,不再分开阐述。

柔韧素质:柔韧素质指人体关节活动幅度的大小以及跨 过关节的韧带、肌腱、肌肉、皮肤及其他组织的弹性和伸展的 能力。柔韧素质主要通过关节活动的幅度,即按照一定的运动 轴产生转动的活动范围而表现出来。柔韧素质作为体能的要素 之一,在运动训练中发挥着它的重要作用。

柔韧素质的好坏不但关系着是否能顺利完成技术动作,而 且是影响运动成绩的一个主要因素。散打技术动作大部分都是 在髓关节参与下完成的,因此对髓关节的训练也应该摆在很重 要的位置。“从解剖学角度来分析,胯关节是最接近身体重心的 一个多轴关节”,它可绕三运动轴做屈伸、内收外展、内旋外旋 以及环转动作,同时它连接着人体的上下半身,是人体力量和 能量传导的重要枢纽。从其周围肌肉分布来看,盆带肌群骼腰 肌和臀大肌、大腿肌群股四头肌和股后肌群等以及与人体躯干 密切相连的腰腹肌群,是机体核心力量群所属部位,也是武术 动作中腿部力量的第一发力源。因此散打训练中对髓关节是很 重视的,一方面因为髓关节是人体力量的核心区域,另一方面 它是完成武术基本动作和难度动作的重要关节,包括能量的传 输与力的传导和体重的支撑等。武术基本功练习中有所谓“习 武不练腰,终生艺不高”的说法,动作技术中,从腿部动作到 腰部动作,髓关节柔韧素质和力量素质都起着不可替代的作用, 散打技术动作大部分都是在髓关节参与下完成的&髓关节柔韧 素质的提高有助于提高散打动作的完成质量。

众所周知,肌肉伸展能力的改善是一个长期训练的过程, 尤其是对大肌肉群和长肌肉群柔韧素质的改善是比较复杂和持 久的,髓关节周围有很多跨关节肌肉,属于多关节肌,在完成 动作时,这些肌肉同时要作用好几个关节,这就加大了髓关节训练的难度和精确度。通过对拮抗肌伸展能力和弹性的改变, 能够促进关节运动幅度,提高动作完成幅度和质量,同时促进 主动肌和拮抗肌的协调能力,在大脑中枢神经系统的支配下, 主动肌收缩时拮抗肌良好的伸展能力保证对抗肌收缩力量的做 功效率,减小机体自身阻力,从而提高肌肉工作效率,降低能 源消耗。

在散打运动训练实践中,由于专项特征原因,教练员、运 动员更加重视力量、耐力、速度等素质的练习,忽视了柔韧素 质的发展,在一定程度上制约了优秀散打运动员多点、全面技 术体系的形成和完善。最新武术散打竞赛规则规定,使用各种 腿法击打头部得2分。从增加比赛观赏性和推广散打运动的角 度来看,对散打比赛中高位腿法的运用是积极鼓励的,但无论 是全国武术散打锦标赛、全运会武术散打比赛、世界杯散打比 赛,还是“散打天下”“武林风”等各类散打商业比赛,整体 来看,散打运动员腿法技术运用单一,多以中、低位腿法为主, 高位腿法击打头部技术动作鲜有运用。除高位腿法进攻后身体 不易控制平衡特点外,运动员柔韧素质限制也是导致其使用率 低的原因。当机体疲劳时,人体神经系统兴奋性降低,肌肉收 缩能力下降,肌肉黏滞性增大,表现为动作完成质量下降,出 现肌肉僵硬甚至痉挛等现象。而一般运动训练后教练都会安排 一定强度和时间的拉伸练习,其原因就在于拉伸练习可以促进 肌纤维结构恢复和肌肉疲劳恢复。因此,在散打运动员进行大 负荷运动训练前进行髓关节肌肉牵拉可以帮助运动员提高体内 温度,减小肌肉黏滞性,提高肌肉兴奋性,使运动员更早更快 地进入到高负荷训练中,预防运动损伤的发生。在大强度运动 训练后对髓关节进行牵拉练习可以武术运动员大腿肌肉得到功 能恢复和消除乳酸堆积。

散打运动训练是高强度、高负荷的训练过程,最常出现的 运动损伤有腰伤、膝盖半月板损伤、踝关节损伤等。在准备活 动中进行牵拉练习能提高运动员身体兴奋性,降低肌肉黏滞阻 力,调动中枢神经系统的支配能力,进而预防和降低在散打动 作学习和训练中因肌肉、韧带过度紧张而产生的肌肉、韧带拉 伤等现象的发生。髓关节是散打基本动作和能量的枢纽,训练 前进行髓关节进行牵拉可以提高髓关节周围肌肉的兴奋性,尤 其能够提高股后肌群等大肌肉群的伸展性和弹性,防止因屈筋 肌群的强直收缩而拉伤股后肌群。在现代竞赛体制下,散打运 动员通过周期性训练参加不同级别的比赛,运动员如何调整比 赛及训练周期的负荷安排,适应高强度的体能训练和技术训练, 防止运动性损伤的发生,使自己的竞技水平在比赛周期到达最 理想的状态、延长运动寿命是现在散打教练和运动员最重视的 问题。因此,柔韧素质练习可以为比赛中运动员高位腿法运用 提供身体上的可能,有利于各项技术动作全面均衡的发展,还 可以预防运动损伤的发生。柔韧素质一般运用各种拉伸进行训练,包括静力拉伸、动 力拉伸、PNF拉伸等。柔韧素质评定多采用直尺、皮尺、量角 器等工具直接测量关节活动的幅度。影响柔韧素质的因素有以下几个方面。

第一,关节组织结构,包括三个方面。

关节面结构。关节面生理结构是决定关节柔韧性的重要 因素,并且由人体遗传因素决定。关节活动幅度的大小由组成 关节的两个关节面的弧度差即关节头与关节窝的弧度差决定, 关节弧度差越大,柔韧性就越好,反之,关节柔韧性越差。由 于关节面生理结构由遗传因素所决定,所以后天的训练很难改 变其弧度差,但是系统训练能使关节软骨增厚,使关节软骨的弹性增强,因此,只能在关节面骨结构的许可范围内,通过后 天的训练提高关节柔韧性,充分挖掘其运动潜能,使各个关节 达到最大活动范围。

关节周围肌肉、韧带、肌腱中结缔组织的弹性与伸展性。 韧带和肌腱中含有不同形式的胶原蛋白和弹性蛋白,弹性蛋白 的弹性比胶原蛋白大,肌肉、韧带的弹性及伸展性很大程度上 取决于这些组织的弹性程度。美国学者曼尼认为,关节囊、肌 腱、韧带等软组织大多是没有弹性的结缔组织,伸展后不会出 现太大的变化,而肌肉及其筋膜有良好的弹性。因此可塑性很 大,通过后天的训练,可以促进肌肉弹性组织的收缩与拉伸, 以及韧带、肌腱实现其生理长度的变化。

关节周围组织的大小。关节周围组织的大小对关节活动 幅度有影响,一方面其受遗传因素影响,另一方面通过后天的 训练可以改善关节周围肌肉与脂肪的比例,来增加关节活动幅 度。一般表现为肌肉体积过大、脂肪含量越高,关节柔韧性就 越差。美国学者曼尼认为,一个脂肪含量高的人想快速、大幅 度地提高柔韧性是很困难的,因为过量的脂肪会对关节的灵活 性产生负面影响。训练中某些组织的体积增大后,也会影响柔 韧素质的发展。因此,我们在训练中要重视对关节周围肌肉群 体进行拉伸训练,增强其弹性能力,控制脂肪的堆积,保持理 想体重也是发展柔韧素质的关键。

第二,中枢神经系统对骨骼肌的调动能力。中枢神经系统 包括脑和脊髓,通过脑神经和脊髓与肢体组织连接,通过神经 冲动的传递实现对人体骨骼肌的收缩与放松,中枢神经系统对 骨骼肌的调动主要表现在协调主动肌的收缩与拮抗肌的放松。 当运动员做动作时,相对应的主动肌收缩产生人体环节在距离 上的移动,而拮抗肌被动性拉伸时,会因为自身的生理结构和 应激反应,本能地进行对抗性收缩,因此,通过降低拮抗肌的 对抗性收缩,减小做动作时的阻力来保证运动幅度的增大。此 夕卜,中枢神经系统对肌纤维的募集能力也影响着关节柔韧性, 对主动肌的肌纤维运动单位募集得越多,收缩力量越大,动作 幅度也越大。中枢神经系统对骨骼肌的调节能力越强,柔韧性 越好。

第三,年龄。柔韧素质的发展敏感期在儿童时期,儿童骨 骼生理结构表现出关节面软骨较厚,关节囊及韧带伸展性大, 关节周围肌肉细长。此外,儿童少年肌肉中水分多,蛋白质、 脂肪和无机盐相对较少,也促使儿童年龄段柔韧素质训练敏感。 随着年龄的增长,身体柔韧性随着关节面软骨骨化、骨骼韧性 降低、软组织弹性和伸展性的改变而降低。

第四,性别。由于男女肌肉组成成分不同,所以肌肉弹性 也不一样。一般女性的弹性比男性好,从生理结构讲,女性肌 纤维较男性更加细长,伸展性更好,因此关节运动幅度也越大。

第五,体温。肌肉温度在一定范围内升高时,机体新陈代 谢加快,供血充足,肌肉、韧带黏滞性降低。此外,通过语言、 声像、实物等刺激感觉器官给运动员以指向性引导,再结合专 门运动使运动员体温及中枢神经系统兴奋,有利于发展柔韧素 质的最佳状态,是提高柔韧素质重要方法之一。

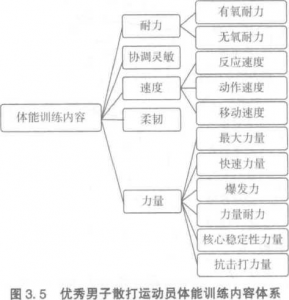

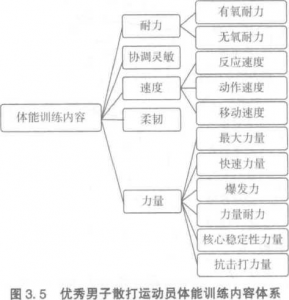

优秀男子散打运动员体能训练内容的形成。现代高水平 散打比赛中,体能训练内容是达成体能训练目标、增强运动员 竞技能力及获取理想运动成绩的重要保证。散打运动员的体能 训练是一项复杂且具有较多不确定性的系统工程,训练过程中 受到诸多因素的影响。在体能训练中应着重训练的完整性与关 联性,把对散打专项运动成绩有关键影响的、相互关联的体能 要素组合成一个整体。综上所述,在文献资料归纳基础上,以体能训练目标体系为指导,结合前文优秀男子散打运动体能需 求及体能训练内容分析,形成涵盖力量、耐力、速度、协调灵 敏、柔韧的体能训练内容体系(见图3.5)

散打比赛是按照运动员体重级别进行的对抗,各级别运动员在 技战术运用、体能需求等方面都存在一定差异。相关研究认为:小 级别运动员速度快、动作转换频率高、攻防节奏快,能承受较高强 度的负荷强度、力量偏弱;大级别运动员速度较慢、移动较少,技 术动作运用相对单调,缺乏灵活性,力量具有优势,但耐力上整体 偏弱;中级别运动员各项能力介于小级别和大级别运动员之间,总 体来说比较均衡口刃o各级别运动员比赛体能表现差异应在训练 中予以体现。因此,针对不同级别运动员体能表现的差异,本 研究进行了问卷调查,结果如表3. 11所示。

表3.11不同级别优秀男子散打运动员体能训练内容重要程度调查结果

体能训练内容 |

小级别 |

中级别 |

大级别 |

力量 |

最大力量 |

VVVV |

VVVV |

▽ ▽▽▽ |

快速力量 |

VVVVV |

VVVVV |

VVVVV |

爆发力 |

VVVVV |

VVVVV |

VVVVV |

力量耐力 |

▽ ▽▽▽ |

▽ ▽▽▽ |

VVVVV |

核心稳定性力量 |

VVVV |

VVVV |

VVVV |

抗击打力量 |

VVV |

VVVV |

VVVVV |

耐力 |

有氧耐力 |

VVVV |

VVVV |

VVVVV |

无氧耐力 |

VVVV |

VVVV |

VVVVV |

速度 |

反应速度 |

VVV |

VVV |

VVV |

动作速度 |

VVVV |

VVVV |

VVVVV |

移动速度 |

VV VV |

VVVV |

VVVVV |

协调灵敏 |

VVV |

VVV |

vvvv |

柔韧 |

VV |

VV |

VVV |

注:表中标注的▽表示各体能要素在不同级别运动员训练中的重要程度,

VVVVV代表非常重要,▽代表不太重要©

基于此,初步推测认为,优秀男子散打运动员体能训练内 容安排中不同级别运动员之间应体现差异性。

(3)优秀男子散打运动员体能训练方法体系

1)优秀男子散打运动员体能训练方法的总体概述。“工欲 善其事,必先利其器”。人们在认识或解决问题时,必须要采取 相应的手段、工具、方法,所有实践活动都与方法紧密相连。 “方法”的释义源远流长,其概念内涵、外延随着认识的深入而 不断丰富和深化。英文中method表示方法,意思是沿着正确的 方向运动口知。一般意义上的方法,是指为了实现确定的某一目 标使用的各种步骤、途径和手段的总和。哲学层面上的方法, 通常采用列宁对黑格尔关于方法的改造,即主体对客观对象的 本质及规律的自觉运用。方法是科学精神的重要构成要素和集 中体现,在人们的生活实践及科学研究中被广泛运用。方法的 选用,直接影响行为的效果,方法不同,往往会得到不同的结 果。在方法体系中,根据其概括程度及适用范围不同分为三个 层次:第一,哲学层次,它将整个世界当作认识和改造的对象, 以世界的普遍规律为客观依据,它是世界普遍规律的主观运用, 具有普遍的适用性和指导性;第二,一般科学层次,将相关领 域的客体看作认识和改造的对象,是一般规律在一般科学领域 内的主观应用,如数学方法、系统方法、逻辑方法等;第三, 具体科学层次,以某一具体领域的客体为认识和改造的对象, 将某一学科所具有的特殊规律作为客观依据,是某一具体领域 特殊规律的主观运用。通过以上分析可以看出,方法的三个层 次之间是一般、特殊与个别的关系。

体能训练方法和技术训练方法一样,从属于运动训练领域, 是指在运动训练过程中,增强运动员体能水平、完成体能训练 任务的途径与方法,它应遵循运动训练客观规律及体能训练的 自身特点,因此,属于具体科学层次上的方法口敏。人们的任何 活动,都具有清晰的目的性,明确目的后,再选择达成目的的 工具或手段,最后确定工具与手段的操作程序,即方法的最终 表现形式。由于基于体能训练目标的体能训练内容的全面性和 复杂性,决定了体能训练方法的多样性和灵活性,架构体能训 练方法体系,须在体能训练目标的指导下,以体能训练内容体 系为依托,构建各种体能训练方法口F °

现代方法论认为,方法是具有一定结构的,可以说,任何方法都是一个系统,这个系统结构涵盖目的、知识、对象、工 具和动作程序等一系列要素方法是人的一种理念系统,内 含五个有机联系的层次或要素,分别是:关于指明活动的目的 方向的方法层次;关于达到目的方向所必须采用的途径的方法 层次;关于达到目的方向所必须采取的策略手段的方法层次; 关于达到目的方向所必须运用的工具的方法层次;关于有效地 运用工具所必须遵照的操作程序的方法层次[0]。由此可知,方 法的基本结构涵盖目的、理论知识、工具或手段、动作或操作 程序四个要素。

体能训练方法的构成要素也应依据一般方法的结构组成 (见图3.6)。体能训练的目标在本书目标体系中已进行阐述,概 括来说即增强运动员体能水平;理论知识包括运动解剖学、生 理学、心理学、生物力学等多学科及交叉学科的知识,它主要 内化于工具手段和操作程序之中;各种工具或手段在体能训练 中与运动员直接发生接触,主要包括物质手段和精神手段,如 体能训练中进行徒手或器械力量练习,采用文字或图像等向运 动员进行体能训练信息的传递;动作或操作程序主要指训练手 段的数量和相互之间的关系,换言之,亦即运动负荷强度和负 荷量的具体安排。

体能理论知识 |

体能训练目标 |

体能训练工具或手段 |

体能训练操作程序 |

体能训练方法

物质手段精神手段 运动负荷运动间歇体能训练方法的构成要素

优秀男子散打运动员体能训练方法的建立。一定的训练 方法与一定的训练水平以及专项运动成绩存在着极其密切的关 系,运动员训练水平的提高和优异运动成绩的创造,都依赖于 训练方法的正确运用和创新。科学化训练的一个重要体现,就 在于科学地运用训练方法去解决训练过程中发生的各种问题, 最大限度地挖掘运动员的竞技潜力,并使之更快、更好地发展, 尽早达到创造最高运动成绩的目的。

力量训练方法。

最大力量。最大力量是其他力量的基础,对其他三种力 量素质均有重要的支持作用口迎。最大力量受多种因素的影响, 包括运动单位的动员数量、肌纤维收缩的初长度、肌肉横断面 积、肌纤维类型、神经系统的机能状态等,其中肌肉横断面积、 肌肉间及肌纤维之间的协调性是主要的影响因素。散打运动按 照运动员体重级别进行比赛,肌肉体积增大意味着体重级别的 上升,这对于级别相对固定的优秀运动员来说增加了比赛的难 度,训练中不建议采用增大肌肉体积来发展运动员的最大的方 法力量。因此,依据散打项目特征,提高运动员最大力量可通 过发展肌肉内及肌肉间协调程度方法进行。通过肌肉间协调性 的逐步改善,能够使人体中枢神经系统的机能状态发生变化。 中枢神经系统主要通过两种方式支配肌肉收缩力量的大小:第 一,改变参与工作的运动单位的数量;第二,改变支配骨骼肌 运动神经冲动发放的频率。当力量较小时,参与运动的运动单 位动员数量少,随着力量的增强,参与运动的运动单位逐渐增 多,同时,中枢神经发出的神经冲动频率也逐渐增强,导致肌 肉力量的增大。在肌肉内神经一肌肉系统协调性改善基础上, 肌肉间协调用力水平随之发生一定程度的变化,有助于最大力 量的发挥网。

Mcdonagh & Daviese分析了力量训练负荷与重复次数的多项 研究,表明负荷低于65% 1RM时,重复次数即使每天达150 次,力量也不增长。当负荷超过65%1RM,重复次数低于10 次,力量提高也较显著。《运动训练学(2012)》教材指出,采 用高强度重复训练法,负荷强度控制在85% 1RM以上,每组 1~6次,重复3~6组,间歇2~5min的安排可以通过提高运动 员肌肉间协调性发展最大力量,且减少或避免肌纤维体积的增 大。研究表明,85%1RM以上的负荷才能对神经募集功能造成 更大更深的刺激,对动力性最大力量水平的提高效果较好,且 运动员运动水平高低与所承受的负荷强度呈正相关3幻。一般来 说,1~6RM的训练均可看作最大力量训练。除了负荷强度,练 习组数和组间间歇对最大力量练习也产生较大影响m3。一些研 究者提出,3~4组训练安排对发展最大力量效果显著优于1~2 组,多关节肌最大力量训练组间歇适宜时间为3~5min,时间过 短会影响磷酸原物质的恢复,过长又使神经系统兴奋性 降低

11343351 o

快速力量。快速力量水平对竞技能力具有重要作用。对 于高水平运动员来说,以最快的速率进行较大负荷练习可以有 效提高快速力量邸】。快速力量的提高受速度和力量素质的制 约,既取决于肌肉收缩速度,还有赖于最大力量的发展,其中 神经对肌肉的最大支配能力、神经冲动频率、肌纤维和肌肉之 间的协调等起关键作用3刀。格斗对抗项目比赛中要求运动员能 在高强度的、持续较长时间的对抗中具备突然发力的能力,因 此,快速力量对于格斗对抗项目来说至关重要。由于快速力量 训练对中枢神经系统兴奋要求较高,故持续时间不宜过长,负 荷确定应以不减少速度为原则。

传统的力量训练理论认为,采用中低强度的方法,即30%~50% 1RM, 5~10次/组,重复3~5组,间歇3min左右的力量训 练,可以兼顾发展力量和速度。一般来说,快速力量的负荷强 度采用60%~75%lRM, 10~15次/组[网。快速力量训练方法包 括负重练习和不负重练习,小重量发展动作速度的练习属于不 负重练习,快速力量练习负荷要小,一般30%-50%1RM

[139]o 前期研究人员相关实验证明:>85%1RM大负荷强度练习,对于 快速力量提高效果好于中小负荷,离心训练优于向心训练。为 确保快速力量训练效果,普遍认可< 60%lRM以下的负荷强度, <12次/组口如坦。国外研究认为,40%~70%lRM进行力量练 习,能增强快速力量,通过训练后血乳酸测试表明,组间间歇 Imin不能有效缓冲机体疲劳,3min的间歇可以确保机体机能 恢复

[,42J43]爆发力。爆发力本质是瞬时爆发功率,是瞬时速度与力 量的乘积口

44。从训练学视角看,爆发力练习效果和负荷强度、 速度等因素密切相关;从生理学角度分析,爆发力大小与神经 支配、肌肉收缩及肌肉负荷关系密切;基于动力学角度,爆发 力的强弱取决于肌肉力量、用力距离、用力时间。由以上可知, 要想提高爆发力,应激活快肌纤维。当运动负荷强度足够大时, 才能有效激活快肌纤维。因此,高强度负荷训练对于发展爆发 力效果要好于中等负荷训练。史密特莱基于实验研究提出的爆 发力大负荷力量训练理论支持了上述观点,即安排大负荷训练 比小负荷训练效果更佳。爆发力练习比较公认的大负荷为>80% 1RM, 2~6次/组,重复3~5组。

快速小负荷训练理论提出采用小负荷最快速度发展爆发力, 练习的数量以不降低练习的速度为原则,主要是通过提高速度 因素实现增强爆发力的目的。希尔认为可以通过降低肌肉收缩 速度和提高肌肉最大力量发展爆发力,提出了用60%~70%lRM 练习增强爆发力。根据力量一速度曲线可知,肌肉收缩速度及 动作速度随着向心收缩力量的增大而逐渐减慢,而最大爆发力 即在中等重量做中等速度时产生。世界举重锦标赛纪录显示, 从100% 1RM降为90%lRM时,输出功率增加明显。由于运动项 目特征不同,爆发力练习中负荷的规定亦有所区别。比赛中需要 单次用力的项目,如铅球、举重等,爆发力训练时负荷通常为 80%~90%lRM, 1~2次/组,重复3~5组。其他如篮球、排球、 跆拳道等项目比赛中需要运动员多次用力,一般将负荷重量设定 为 75%~85%1RM, 3~5 次/组,安排3~5 组。

值得注意的是,爆发力练习中,无论重复次数多少,都不能 让运动员承受最大负荷,需留出一定的负荷余地°增强式训练对 于发展运动员爆发力有较好效果,以跳跃性形式居多,是一种快 速、高功率练习,具体量和强度根据具体情况而定,主要被高水 平运动员采用I*]。

力量耐力。与快速力量一样,力量耐力的提高也有赖于 最大力量,运动员最大力量优,练习中重复次数多,由此便表 现出较好的力量耐力。从现有研究看,一般认为力量耐力的负 荷重量为30%lRM以上。Ehlenz把力量耐力训练分为三个负荷 重量:>75%1RM是最大力量耐力,50%~75%lRM为次最大力 量耐力,30%~50%lRM为有氧力量耐力。Path将力量耐力训练 强度分为大、中、小三个层级,大强度(75%~95%1RM)训练 对于柔道、摔跤、拳击等力量耐力要求较高的项目比较适用; 中强度(50%~75%lRM)训练更适合于一些技巧项目;低强度 (30% ~50% 1RM)训练对持续时间较长且强度低的项目有较好 的作用。散打运动属于格斗对抗项目,比赛中频繁运用各种拳、 腿、摔组合动作,需要运动员具备较高的力量耐力强度。同时, 散打比赛中能量代谢特征又决定了应以良好的有氧力量耐力做

基础,它为运动员大强度的力量耐力提供良好的保障。

核心稳定性力量。核心稳定性训练最初主要应用于康复 治疗,用于运动损伤的预防。20世纪90年代初,核心稳定性训 练开始进入大众健身、竞技体育领域°近年来随着研究的深入 和实践的发展,人们逐渐认识到体育运动中核心稳定性训练的 重要性。任何运动项目技术动作的顺利完成都建立在多功能肌 肉群协调用力的基础上,仅依靠单一肌群是不可能实现的,核 心稳定性训练通过整合、优化发力从而在运动过程中起到承上 启下的重要作用。

核心稳定性是动态的相对稳定,运动过程中人体重心或身 体姿势的变化可以使稳定性产生一定的改变,打破相对的稳定 状态。因此,训练中应加强神经一肌肉系统的即时调控能力, 按照训练目的不断变换身体姿势。研究表明,一段时间的健身 球核心稳定性训练后,受试者躯干稳定性有较大提高口的。武术 运动员通过阶段性核心稳定性训练后,平衡稳定能力、肌肉协 调能力明显提高,技术动作失误率显著降低3刀。

散打运动比赛中综合运用拳、腿、摔三种技术动作,攻防 转换迅速,高质量动作的完成需要运动员具备一定程度的核心 稳定性力量,同时,它还有助于运动员协调灵敏、平衡性等素 质的提高,在预防损伤方面也有一定的效果口

48。研究显示,核 心稳定性力量训练可以加强神经对肌肉的控制,提高运动员核 心部位肌群工作能力,有利于全身力量的传导和身体整体力量 的发挥,对快速力量的提高有一定作用口叫。

核心稳定性训练包括稳定状态下支撑训练和非稳定状态下 支撑训练,练习方法灵活多变,训练中注重轻负荷、增加次数 的原则,一般采用两端固定支撑的等长收缩、一端固定支撑向 心收缩,动作空间特征表现为多维的复合运动,多为稳态下的静力性动作、非稳态下抗阻力或负重训练等口

50。核心稳定性训 练分为核心肌肉的等长收缩、稳定状态下缓慢运动、不稳定状 态下静力性支撑、动态运动和稳定状态下的动态运动四个 阶段顷。

抗击打力量。散打运动比赛中击打得分点较多,包括躯 干、头部、大腿,从人体各部位生理结构来看,头部较躯干和 大腿要更薄弱,被动抵抗击打的能力较低。头颈部有许多重要 器官,在遭受对方击打时易使人视线模糊、眩晕失去平衡倒地 导致失分或无法继续比赛,鉴于此,本研究中主要探讨头颈部 抗击打力量训练。头部抗击打力量训练可使运动员在比赛中有 效抵抗对手的重击,从而减少被击倒的概率。对头部进行支撑 保护的主要是颈部肌肉,颈部肌肉力量增加,头部受到重击时 粗壮的颈部肌肉可以有效减小头部被击打后摆动的幅度,避免 头部体位的突然改变引起的平衡失调。在技术层面上,头颈部 力量提高,对手使用的击打头部动作威胁力将减弱,在一定程 度上增强了防守的能力。在心理层面上,头颈部力量增强后对 手的攻击很难达到预定的目标,从心理上降低了对方的士气, 自己战胜对手的信心将随之提升。优秀男子散打运动员头部抗 击打力量训练一般采用徒手练习、负重练习、弹力带练习及两 人相互击打头部。

综上所述,在专家访谈基础上,结合相关研究成果及散打 专项特征,建立优秀男子散打运动员力量方法体系(见图3.7)。

耐力训练方法。

a.有氧耐力。有氧耐力是无氧耐力的基础,有氧训练使得 运动中乳酸消除的过程加快,确保机体能承受高强度的训练。 因此,有氧能力提高有助于无氧能力的增强,即使是高强度无 氧代谢功能占主导的运动项目,包括散打、拳击、摔跤等格斗 对抗项目,训练中有氧训练也占有相当大的比例。20世纪七八 十年代,Alois Mader等通过对运动中能量代谢过程的研究,实 证了低强度持续训练对于发展有氧能力的重要性

o

浏览805次