第三式懒扎衣

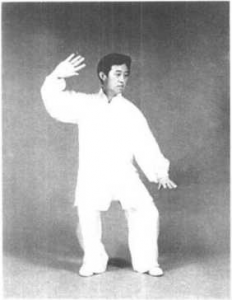

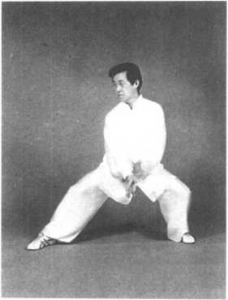

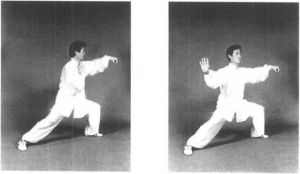

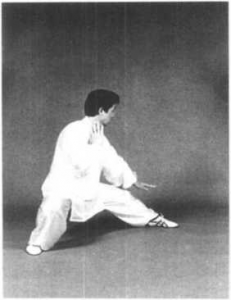

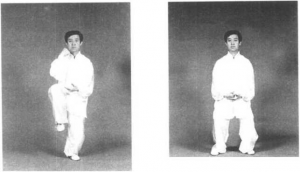

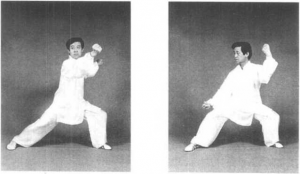

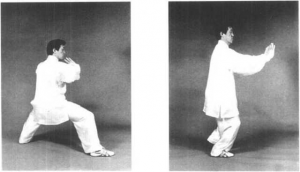

动作一:接上势,松右胯身体略右转,右拳和左掌合住劲先双 逆缠后双顺缠向右前方弹抖出去。随即松左胯重心右移,身体略 左转;同时双手合劲不丢随转体向左侧弧形下沉。接着重心左移, 身略右转;同时右拳变掌,双掌小逆缠合住劲在身体左侧向上加棚 劲领起。然后重心右移,身体略左转;同时右肩放松,用右肘向右 前棚出。左掌心向前,指尖向上;右掌心向后,指尖向上,以掌外缘 搭于左腕处。目视双手,兼顾前方(图4一 14、图4一 15)。

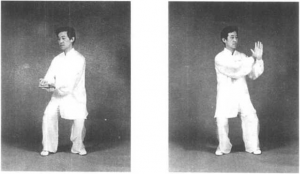

动作二:双手逆缠,左掌向左 下按,右掌向右上划弧上棚。接 着重心左移,提右腿向右侧幵步, 脚跟里侧着地滑出,脚尖上翘;同 时双手变顺缠,左手由下经左向 上,右手由上经右向下,双手划圆 在胸前交叉相合。右手掌心向左 上,指尖向左前;左手掌心向右, 指尖向上合于右小臂内。目视右 侧(图 4一16、图 4一 17)。

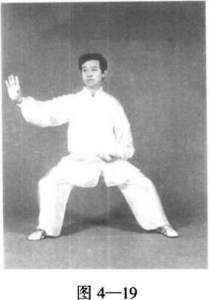

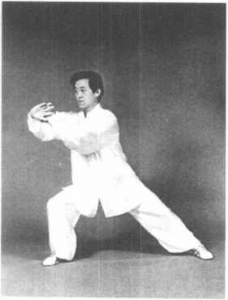

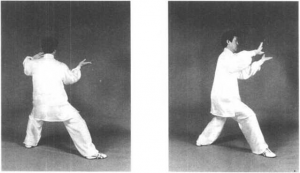

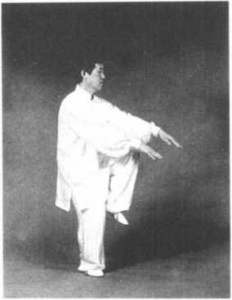

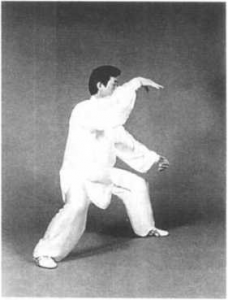

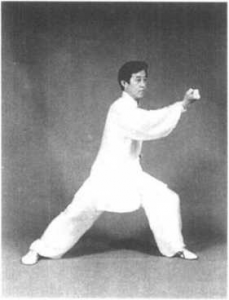

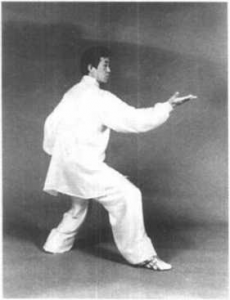

动作三:松左胯重心右移,身 体微向左转;同时双手随转体向 左侧引劲(图4一 18)。接着松右 胯身体右转,右手逆缠向上向右划弧展开,顺缠下沉;左手小顺缠掌心向上,下沉于左腹前。目视 前方,耳听身后(图4一 19)。

要点:

动作一中重心变化三次, 即由重心在左变右、变左、变右。 重心在左,身向右转,重心在右, 身向左转。灵活多变的身法带动 两手缠丝旋转,体现出一路拳以 身领手的运劲方法。

此势为上引下进法,脚开 手合,同时到位。然后进胯进身, 以腰催肩,以肩领肘,以肘带手, 节节贯串。

成势时要调整身法,松肩、沉肘、坐腕,劲贯指肚,含胸、塌 腰、松胯、屈膝,身体放松,螺旋下沉,顶劲领起,开裆贵圆。

第四式六封四闭

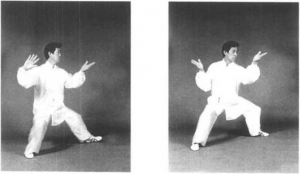

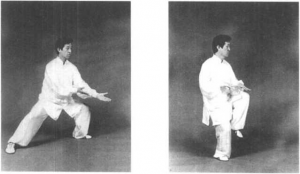

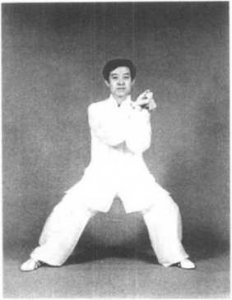

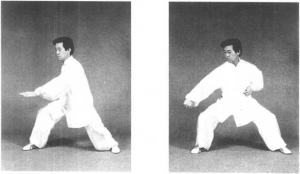

动作一:接上势,身体先右后左转,两手先逆后顺缠丝在原地 折腕旋转划一小圈(图4一20)。接着松左胯,重心左移,身体左 转;同时左手小逆缠微下沉;右手顺缠由右上方搨至腹前与左手相 合(图4一21)。身体微右转,重心右移,左手小顺缠,右手逆缠转 臂,两手合住劲随重心右移向右上方挤出。左手心向内,右手心向 外,目视右侧(图4一22)。

动作二:身微左转,重心左移;同时右手下沉划弧顺缠上托,左 手逆缠,虎口棚圆以腕关节领劲弧形向左上提,五指斜向下垂形成 刁手,左手习右手托,随重心左移向左上报。目视右侧(图4一23)。

动作三:身体继续左转,重心右移;同时两手逆缠翻掌合于两 耳下(图4一24)。双掌合劲向右下方按出,身体随下按之势右转下沉;同时左脚向右弧形并步,以脚尖点地于右脚内侧。目视右下 方(图 4一25)。

要点:

1.动作一开始旋臂折腕原地划一圆圈,以引起动作。这种旋 臂折腕划圈动作在新架拳套中出现多次,刚开始练习时只能手转, 不能和身法协调配合,须抽出单势专门练习体会。其作用在拳套 中以引起动作起接劲作用,在技击中可化解擒拿,为反擒拿创造条件。

2.此式重点是在身法的带动下,重心左右移动,旋腕转膀,胸 腰折叠运化,体现上欉下按的动作变化。

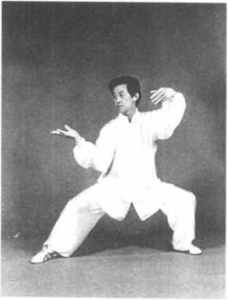

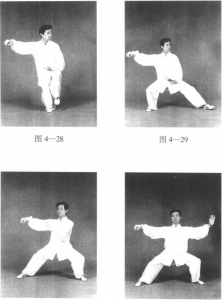

第五式单鞭

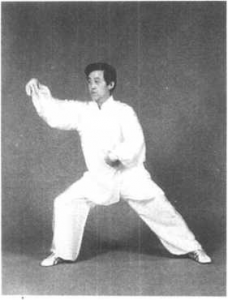

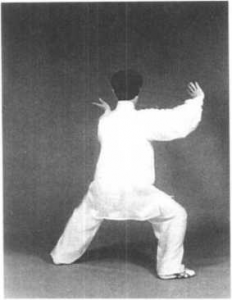

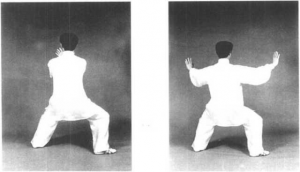

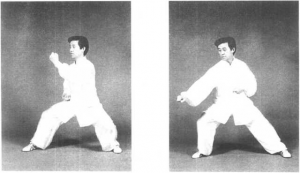

动作一:接上势,重心在右不变,身体先微右转再微左转,带动 左脚以脚尖为轴自然作相应的转动;同时两手顺缠,左前右后旋 转,掌心向上。随即右掌逆缠,五指合拢变勾手,以腕部向右上方 棚出,高与肩平;左掌微顺缠向下松沉至腹前,掌心向上。目视右 侧(图 4—26、图 4—27) 〇

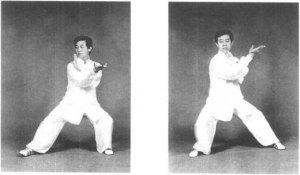

动作二:松右胯身体微右转,重心移至右脚,然后左腿屈膝提 起,以脚跟内侧着地向左方滑出,脚尖上翘微合。右手腕领劲,目 视左侧(图4一28、图4一29)。

动作三:松右胯屈左膝,重心左移。接着微松左胯身微右转再 左转,重心由左脚稍向右回;同时左手穿掌上棚逆缠外翻至右胸 前。然后左手逆缠转臂外开弧形向左,并带动右脚尖稍内扣;重心 随着左手外开而移至左脚。左手开至左侧高与肩平时双手微顺缠 下沉。目光送左手开到位后转视正前方,耳听身后(图4一30、图4-31)。

要点:

此式为整个拳套重要动作之一,作为动作变化的转换式子 共编排了七个,要细心体会不同衔接和不同转换的差异所在。

动作一中双手左前右后顺缠在身体右侧旋转时,要以腰脊 为轴用身体的转动来带动,圆转轻灵方为合格。

左脚向左开步和左手向左运行与懒扎衣成左右势。在运 行过程中上引下进,进跨进肩进肘,以腰为轴,节节贯串。

左手向左开到位后,双手微顺缠下沉,顶劲领起,全身放 松,身正裆圆,外开内合。

第六式第二金刚捣碓

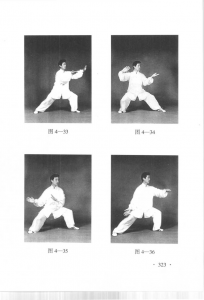

动作一:接上势,重心先左 移,随即右移;身体先左转,随即 右转;两手先左逆右顺缠丝下沉, 随即变左顺右逆缠丝转臂弧形向 右外上方加棚劲擂。接着松左胯 身体左转,重心移至左脚;同时左 手下沉小逆缠前棚,右手大顺缠 转臂走下弧向前和左手合住劲。 左手掌心向前,指尖向上偏右;右 手掌心向上,指尖向前。目视左 前方(图4一32、图4一33)。

动作二:松右胯,重心由左脚

向右脚后移,身体右转螺旋下沉;同时双掌略下沉,随即左顺右逆 缠丝向右后上摞(图4一34)。然后松左胯,身体左转,左脚外摆; 同时双手下沉,以左逆右顺缠丝走下弧,左掌外缘领劲向左前方棚 出,掌心向下,右掌合于右膝上,掌心向外。目视左前方(图4一 35、图 4—36)0

动作三:重心前移,以身催动左手向前撩掌,然后向上划弧收 回合于胸前右小臂内侧,掌心向下;右手配合向后抖动后随即向前 上托领与左掌相合,并带动右腿弧形上步到左脚右前方,脚尖点 地,右手掌心向上。目视前方(图4一37)。

动作四:松胯屈膝,双手随身体放松下沉左手顺缠外翻成掌心 向上,右手顺缠下沉握拳。然后右拳略逆缠上提并带动右膝上提, 右脚悬于裆内,脚尖自然下垂。随即右脚落地震脚,两脚相距与肩 等宽,右拳同时下落于左掌心内。目视前方,耳听身后(图4一38、 图 4—39)。

要点:动作一中双手配合 着先顺时针走一圆圈是为了引 起动作,起接劲作用。上式单 鞭成势时全身放松,劲往下沉, 为了将已断的劲连接起来,要 在身体的带动下双手轻灵自然 地走一圆圈以引起以下的动 作,这个圆圈不宜太大,随着功 夫的长进应越来越小。

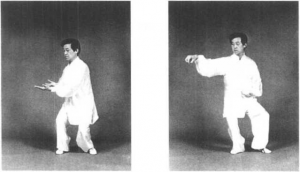

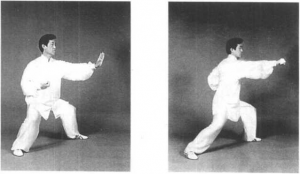

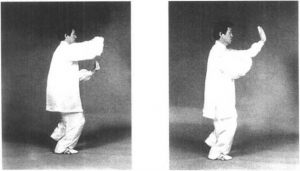

第七式白鹤亮翅

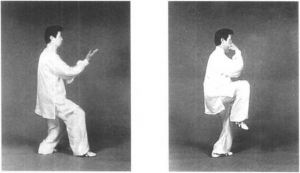

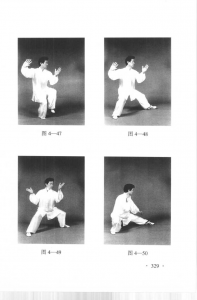

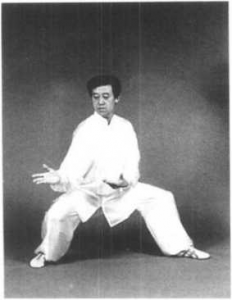

动作一:接上势,松右胯身体略右转,右拳和左掌合住劲向右 前方弹抖出去。随即松左胯,重心右移,身体略左转;同时双手合 劲不丢,随着转体向左侧弧形下沉。接着重心左移,身略右转,右 拳变掌,双掌小逆缠合住劲在胸左侧向上棚出。然后重心右移,身 略左转,用右肘向前加棚劲。左掌心向前,右掌心向后,双手指尖 都向上,右掌以掌外缘搭于左腕处。目视双手,兼顾前方(图4一 40、图 4 一 41)。

动作二:松左胯身向左转,左脚尖外摆;同时双手逆缠分开,左 手向左下方按,右手向右上方棚。接着身体先右再左转,重心移至 左脚踏实,提右脚向右前方(约45°)以脚跟里侧着地滑出,脚微上 翘;同时双手顺缠在身体左右两侧划弧转圆,交叉相合于胸前。左 手搭于右小臂上,左掌心向右,右掌心向左上。目视右前方(图4一42、图 4—43) 。

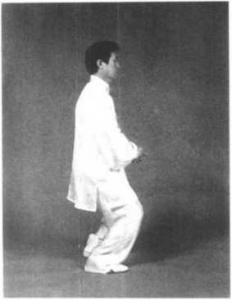

动作三:身体左转,重心右 移,右脚踏实;同时右臂顺缠向左 侧滚动引劲。紧接着松右胯身向 右转,带动右臂逆缠向右划弧上 棚展开;左手逆缠向左下按至左 胯旁;左脚弧形收至右脚内侧以 脚尖点地。目视前方(图4一 44)。

要点:

此式为上引下进之法。 手合步开,手开步合,合中有开, 开中有合,欲开必先合,欲合必先 开,要不丢不顶,连绵不断,才不致产生凹凸之病。

定势时两手门户大开,两脚虚实分明,顶劲领起,放松下 沉,方能有八面支撑,稳如山岳之气势。

成势时要求:双手微顺缠放松下沉,虚领顶劲,松肩沉肘, 含胸塌腰,屈膝松胯,开裆贵圆,脚趾抓地,全神贯注,气沉丹田。 这些要求在以后类似拳势中都应做到,不可顾此失彼。

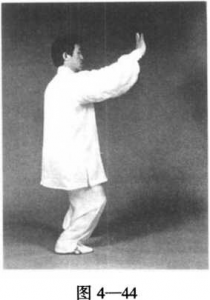

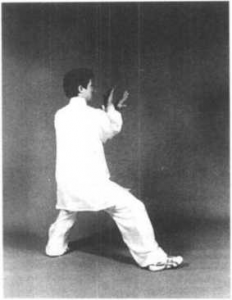

第八式斜行拗步

动作一:接上势,身体略右转,随即向左转;同时双手略一 下沉随即左逆右顺缠,右掌向上领劲,左掌向下沉按;重心控制 在右脚,左脚随身体转动而用前脚掌作原地相应转动;身体随右 手螺旋上升领劲。目视前方(图4一45)。

动作二:上动不停,快速松右胯身体向右转约90°;同时用

左脚前掌调节重心,用以控制身体平衡,使右脚以脚跟为轴脚尖 迅速外摆踏实屈膝下蹲;左手顺缠屈臂上升至额前,微下沉成立 掌于鼻前中线;右手逆缠划弧下按至右胯侧。左掌心向右,右掌 心向下。目视前方(图4一46)。

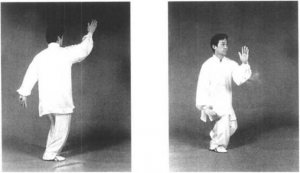

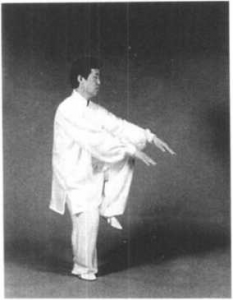

动作三:左腿以膝领劲向右上方提起,脚尖微下垂;同时右 手逆缠弧形向上棚,略高于肩,掌心向右前;左手小顺缠,掌心 向右,双手形成向右上的棚劲。双手加强棚劲;同时左脚以脚跟 里侧着地向左前方铲出,脚尖上翘。目视左侧(图4一47、图4-48)。

动作四:松右胯身体右转下沉,重心略向左移;双手随转体 在原位作小顺缠(图4一49)。随即重心再往右移,弓右腿,松 左胯,身体左转下沉;同时左手逆缠转臂随身体下沉至左腿上 方,五指合拢,右手小逆缠屈臂合于右耳旁。目视左侧(图4一 50) 。

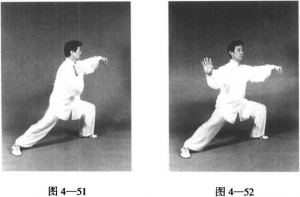

提至肩平。松右胯身向右转;同时右手逆缠先向前加棚劲,然后向 右展开。目光随右手到位后转视前方(图4一51、图4一52)。

要点:

动作一与六封四闭的动作一同属引起以后动作的接劲动 作,须在身手协调一致的基础上适当加快速度。

动作五由于右手的外展使拳势成为双开劲。定势时双膝 里合,松跨塌腰,身体放松,螺旋下沉,松肩沉肘坐腕,顶劲领起,心 气下降,使双开劲转换成双合劲。

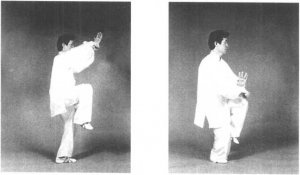

第九式初收

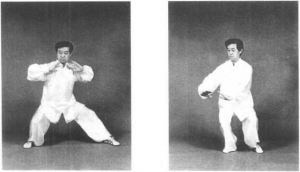

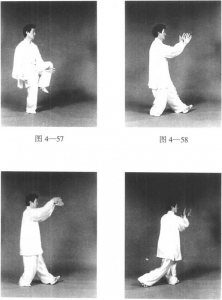

动作一:接上势,右脚微蹬,双膝合劲,身体微左转;同时左勾 手变掌,左右两掌略逆缠弧形上撩,左手向右上,右手向左上,两掌 相合于额前,掌心向前,指尖相对(图4一53)。然后身体微右转;

同时双手顺缠转臂外开下沉相合 于左膝里上方。掌心向上,手指 向前。目视前方略下(图4一 54)〇

动作二:松右胯,右膝里 合,身体略左转,重心由左脚全 部移至右脚成右独立步,左腿以 膝领劲上提;同时肩肘放松下 沉,双手小逆缠随身体屈臂收回 至胸腹前。调整身法重心稳定 后,左膝上提和胸相合;同时双 手以指端向前下弹抖发力。目视 图4一53 前下方,耳听身后(图4一55、图 4—56)。

要点:

动作一中的双掌下沉合 劲前的双掌上撩,体现了太极拳 欲下先上的运动规律,动作应做得较快。

图4一55的合劲动作是 双顺合劲之后的双逆合劲,称之 为合之再合。

此式的定势动作为合劲 独立步法。顶劲领起是稳定的关 键,配合气沉丹田,全身放松下 沉,使身体有上下拉长之意,这样 才容易做到身法中正,步法稳健。

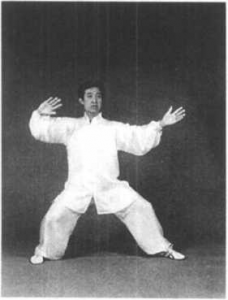

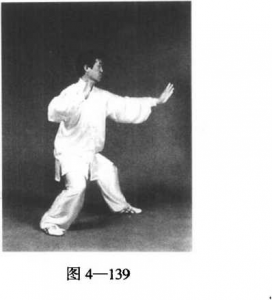

第十式前蹚拗步

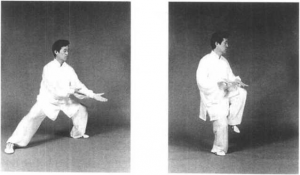

动作一:接上势,松右胯,身微右转下沉;同时双手以左顺右逆 缠丝向身体右侧下摞(图4一57)。接着身体微左转,左腿顺缠弧 形外摆下落于左前方,脚跟外侧着地,脚尖上翘外摆;同时双手左 逆右顺缠下沉再上翻转臂向上划弧下落合于胸前。左手在下右手 在上,两腕交叉相合,左手掌心朝右,右手掌心向左,指尖向前上高 与彝平。目视前方(图4一58)。

'动作二:双腕向上领劲,身体松跨下沉(图4一59)。接着左脚 尖外摆踏实,身体随之左转,重心左移,右脚由实变虚;同时随着身 体左转,两臂松肩沉肘坐腕左逆右顺缠丝向前加棚劲(图4一60)。 然后提右腿向前方上步,脚跟着地,脚尖微上翘;同时双手随转体 左逆右顺缠向右下松沉合于胸前(图4-61)。

动作三:身体左转,重心右移;同时双手左逆右顺缠向左引劲(图4—62)。接着松右跨,身体 右转,双手逆缠划弧先向上再左 右分开,掌心向外,指尖向上,至 高与肩平时双顺缠下沉。目视前 方(图 4~~63)。

要点:

图4一59中手腕的上领 劲必须配合身法,以内催外,一动 周身无处不动,这样才能做到内 劲连绵不断,气势饱满。

定势时由双肩肘的放松 下沉,使全身放松,心气下降,肩 与胯合,肘与膝合,手与足合(所 谓外三合),裆劲合好,顶劲领起。

第十一式

第二斜行拗步

动作一:接上势,松右胯, 身体微右转;同时双手左顺右逆 小缠丝向右侧加棚劲(图4一64)

接着松左胯,重心左移, 身体左转;同时双手下沉左逆右 顺向左損。目视右前方(图4一65)

动作二:松右胯,重心右移, 身体螺旋下沉并向右转约45°,

右脚尖外摆;同时双手下沉变左 顺右逆缠丝向右侧加棚劲外报 (图4 一 66)。接着重心右移踏 实,身体继续右转,左脚提起; 同时双手棚劲不丢继续后損。目 视左前方(图4一67)。

动作三:左脚向左前方铲地 滑出,松右胯,身体向右转并螺 旋下沉,双手棚劲不丢(图4一68)

接着身体继续右转下沉, 重心稍向左移,双手小顺缠,左 手上棚,右手屈肘里合(图4一69)

随即松左胯身体左转,弓 右腿重心右移;同时左手逆缠转

臂下沉至左腿上方,右手合于右 耳下。目视左侧下方(图4一70)

动作四:重心走下弧左移, 左手变勾手上提至肩平。身体先 左后右转,右手逆缠先向前加棚 劲推出再弧形向右展开。到位后 肩肘放松顺缠下沉,塌腰松跨, 全身放松下沉,顶劲领起,目视 前方,耳听身后(图4一71、图4-72)0

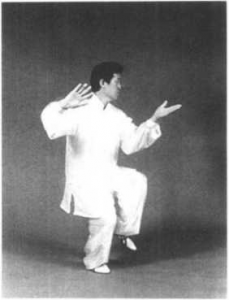

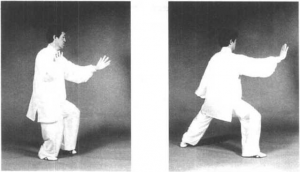

第十二式再收

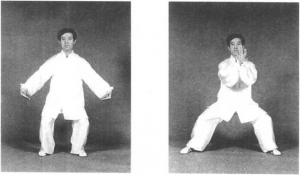

动作一:接上势,双膝里合, 勾手变掌,双掌略逆缠弧形上撩 相合于额前。接着双手转臂顺缠 外开下沉相合于左膝里上方。目 视前方略下(图4一73、图4一 74)。

动作二:重心向右脚移,身体 下沉,提起左腿成右独立步;同时 双手逆缠收回。接着左膝上提与 胸相合;同时双掌向前下发劲。 目视則下方,耳听身后(图4一75、图4—76)。

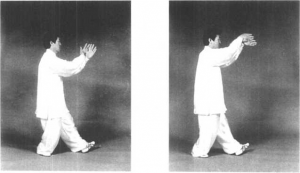

第十三式前踏拗步

动作一:接上势,重心下沉, 身向右转;同时双手向右侧下报。 随即身向左转,左脚外摆落于左 前方,脚跟外侧着地,脚尖上翘; 同时双手左逆右顺缠下沉。然后 再转臂上翻走上弧相合于胸前。 目视前方(图4—77、图4一78)。

动作二:双腕向上领劲,身体 松胯下沉。接着双手坐腕下沉外 棚向左侧引劲;重心左移,提起右 脚向右前方上步。目视右侧(图4-79、图4-81)

动作三:身体左转,重心由左向右移;双手随转身继续向左侧 引劲。重心到位后,双手逆缠向上再向左右分开,双手与肩平后微 顺缠下沉。目视前方,耳听身后(图4一82、图4一83)。

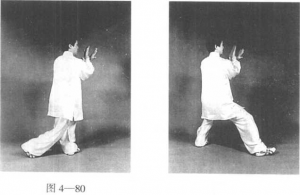

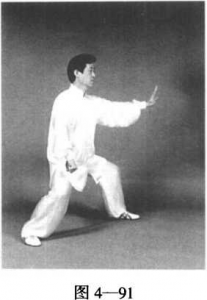

第十四式掩手肱捶

动作一:接上势的向下松沉劲,双手微逆缠折腕里合再向上 领,接着松胯、塌腰,身体螺旋下沉,肩肘放松下沉转臂,带动双手 原位小顺缠丝,缠至双手掌心向上时右手握拳,双手下沉。松右胯 身微右转,重心左移,右腿由膝部领劲提起,脚尖微下垂,身体随着 提右腿向右转约90°。同时双手在左右两侧微逆缠向上相合于额 前,右拳以拳顶合于左掌根部,左手掌心向右,指尖向上。顶劲领 起,目视前方(图4一84 ~图4一86)。

动作二:右脚落地震脚有声,左腿随即以膝领劲提起,身略右转下沉,左脚向左侧蹬出,脚跟里侧着地,脚尖上翘;接着重心左移,双手随身体下落至腹前,右拳 心向下,左手以掌根贴于右腕上 方。目视前方(图4一87、图4一 88) 。

动作三:右脚蹬地右膝里合, 重心继续左移,松左跨身体左转 约45%右拳顺缠转臂向右侧发 劲,拳眼向右,拳心向上;左掌 逆缠收于左肋部,掌心向左侧,指 尖向前(图4一89)。上动不停, 右拳利用发劲的反弹性逆缠屈臂 收回至左胸前;同时松右胯身体 右转;左手逆缠随身体的右转用 肘向右与右拳相合,左手掌心向下在右大臂内侧。目视前方(图4-90)

动作四:重心由左向右移,松 右跨身体略右转;同时左掌略逆 缠下沉向左,再转顺缠向前停于 胸則,高与肩平,掌心向則,指尖 向前上;右拳逆缠向右下方松沉,

然后顺缠屈臂收于身体右侧,拳 心向上;收右拳时身体右转并螺 旋下沉。目视前方(图4一91、图4-92)0

动作五:右脚蹬地右膝里合,松左胯身体略左转,重心速向左 移;同时右拳逆缠前冲发劲;左手 虚握拳以肘部向后放劲。目视前方,耳听身后(图4一93)。

第十五式第三金刚捣碓

动作一:紧接上势,发劲以后 右拳随即松开,松右胯身体右转 带动右臂折腕,用手腕领劲向右 上提;同时左手折腕用手腕领劲 向左下棚出,两手形成开劲(图4-94)。接着松左胯身体左转; 同时双手左逆右顺缠丝,左手由 左下弧形向上向右,右手由右上 弧形向下向左,两手交叉相合于 左胸前。左手在上,掌心向下,指 尖向右前;右手在下,掌心向上, 指尖向左前。目视双手,兼顾前方(图 4一95)。

动作二:右掌下沉逆缠外翻, 以右肘领劲用右小臂向右侧发 劲;左掌略顺缠以掌心抚于右小 臂内侧,和右臂合好劲一齐向右 发;同时身向右转,带动双脚稍向 左侧跳步震脚,双脚一齐落地有 声。落地时重心控制在右脚,顶 劲领起,目视前方(图4一96)。

动作三:左手微逆缠向左下 方按,右手微逆缠向右上方棚(图4-97)。接着左脚尖内扣,左掌 原位顺缠外翻。重心再略向右 移,稍起左脚向左侧开小步,随即重心左移踏实,带动右脚以脚尖着地弧形向左脚靠拢后再弧形向 前略偏右方,身体随着跳步向右 转约45°;同时左手逆缠弧形向上 向右屈肘横臂于胸前,掌心向下, 合于右小臂内侧;右掌顺缠转臂 向下向前向上,掌心向上,小臂与 左掌相合于胸前。目视前方(图4-98 ~ 图 4—100) 。

动作四:肩肘放松下沉,右掌 顺缠虚握拳里合,左掌顺缠外旋 成掌心向上。右拳上提并带动右 膝上提,右脚悬于裆内。随即右 脚落地震脚;同时右拳下落于左 掌心。两脚相距与肩等宽,重心偏左。目视前方,耳听身后(图4一 101、图4—102)。

要点:

动作一中右拳发劲后右腕的上提劲要向右略移重心,用身 法带动将已断的劲重新连接起来,使内劲连绵不断。

动作二中跳步震脚要与双手的发劲配合协调,以求发出整

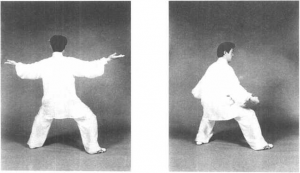

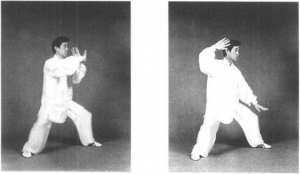

第十六式撇身捶

动作一:接上势,松右胯身体略右转,右拳变掌和左掌合住劲 向右前方弹抖出去,随即双掌收回腹前,身体随之略左转。双肘加 棚劲略向外撑,双手掌心向上,拇指皆向前,双掌左下右上相叠。 目视前方(图4一 103、图4一 104)。

开,掌心向上,指尖相对。接着松 左胯,身体螺旋下沉,右脚向右侧 横开一大步;同时双手微左逆右 顺缠丝由左右两侧弧形上撩交叉 相合于胸前。左掌在外,掌心向 右;右掌在里,掌心向左,指尖都 向上。顶劲领起,目视前方(图 4—105、图 4一106)。

动作三:重心右移身体微左 转,接着松右胯身体右转;双掌变 拳随身体的转动在胸前逆时针方 向转动,右拳由左拳后绕行到左 拳顶,屈臂立肘;左拳微顺缠肘 然后重心左移,松左胯,身体略左转,双臂向左侧偏上加棚劲。右拳心向内,拳顶向上置于胸前;左 拳心向内,拳眼向上,高与肩平,置于左侧。目视前方偏左(图4-107、图109)

动作四:松左胯,重心再左移,身体在螺旋下沉中向左转近 90°,右脚向右侧速跳开一大步;同时双拳随身体左转在身左侧左 逆右顺缠丝,并外开发劲。左拳在左后上方,拳心向下;右拳在左 前上方,拳心向后。面向正前,目视右前方,耳听身后(图4-110)

动作五:松右胯身体右转;右拳顺缠转臂向右膝上方松沉,左 臂顺缠屈臂向上,目视右侧(图4一 111)。接着弓右腿重心右移, 身体向左转;右拳随着重心右移逆缠丝,以拇指侧腕部领劲由右侧 下方弧形向上;左拳逆缠转臂收回腹前。右拳高与肩平,拳心向 下,拳眼向左;左拳心向下,拳眼向内。目视右拳及远方(图4一112)0

动作六:松左胯重心左移, 身体略向左转;同时双拳顺缠, 转右臂略沉肘成右拳心向上;左 拳沉肘转成拳心向上,随着转身 向后贴于左腰际(图4一 113)。 重心再向左移,身体左转,带动 右臂向左侧引带(图4一 114)。 然后弓右腿重心右移,松右胯身 体右转下沉,左脚尖微内扣;同 时右拳逆缠里转再外翻屈肘向右 上方棚出至右太阳穴;左拳逆缠 以拳顶贴住左腰,随着右转身左 肘向前_出。眼看左肘尖和左脚 尖,耳听身后(图4一 115)。

要点:

此势动作大开大合,以腕 关节旋转的小圈领劲,大圈套小 圈,小圈领大圈,体现了旋腕转 肩,旋踝转膝,旋裆转腰一环套一 环的周身螺旋运动和周身无处不 是圈的特点。

为了加强动作四的跳步 发劲,可在动作三中双臂向左侧 加棚劲时带动右脚先向左收小半 步,以加强蓄劲。

第十七式青龙出水

动作一:接上势,重心左移,松右胯身体向右转;同时右拳顺缠 转臂下沉合于右腰间,拳心向上;左拳由腰间顺缠屈臂随着转身向 上停于胸前,拳心向上。目视右侧(图4一 116)。

动作二:身体迅速左转,重心右移;右拳逆缠以拳顶向右下撩 拳发劲,左拳成半握拳收至腹前(图4一 117)。紧接着身体右转, 重心左移,左拳变掌逆缠向右侧撩掌发劲,右拳收回腰间。目视右 侧下方(图4一 118)。

动作三:松左胯重心略右移,身体突然下沉左转;同时右拳逆 缠以小指侧向右侧发劲;左掌顺缠微屈中指、无名指及小指并屈臂 收至腹前。目视右侧下方(图4一 119)。

要点:双手交替向右侧的发劲,要周身协调,以腰为轴,一动全 动,其劲起于脚,发于腿,主宰于腰而行于手指。动作三中右拳的发劲终点要有微向上之意,即拳论所谓“物将掀起而加以挫之” 本势练习时速度应适当加快,体现出陈氏太极拳松活弹抖的特点。

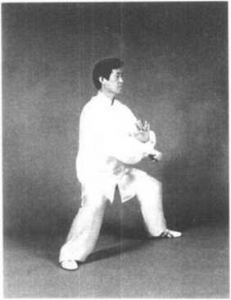

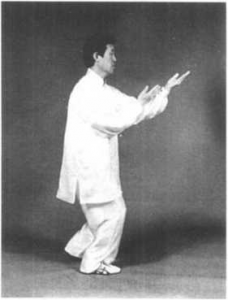

第十八式双推手

动作一:接上势,两手原位先 逆后顺折腕缠丝。然后重心左 移,身体略左转下沉;同时左手逆 缠下沉,右手顺缠向左下松沉,双 手相合于小腹前。左拳心向内轻 贴小腹,右拳心向左,右小臂内侧 合于左拳背。目视右下方(图 4一 120、图 4—121)。

动作二:重心右移,双手变掌随着移重心左顺右逆缠丝向右侧挤出。目视右侧双手(图4一122)

动作三:双掌微下沉。身体 下沉松左胯向左转,左脚尖外摆; 右掌顺缠转臂成掌心向上;左掌 顺缠随转身弧形向左下方松沉, 双手形成合劲(图4一 123)。重 心左移,左脚踏实,提右脚向右前 上步以前脚掌着地,身体随着继 续左转约135°;同时双手随转身 向左上方棚攫。双手掌心向上, 重心控制在左脚。目视右前方 (图 4一 124)。

动作四:双手逆缠翻掌合于 胸前上方;同时身体左转下沉,重 心完全移至左脚,提起右脚向前 稍进步(图4一125)。重心右移, 身体右转;同时双手向前略偏右 方推出,并带动左脚向右脚弧形 并步,以前脚掌着地停于右脚内 侧。双手掌心向前,指尖向上。 二目向前平视(图4一 126)。

要点:

动作一中折腕缠丝为接 劲动作,要求以身带动,以内催 外,将已断的劲连接起来,使内劲 连绵不断,带动以后的动作。

此式的开合转换与六封 四闭基本相同,为上引下进动作。

但是六封四闭是以移重心为进,本式则是右步稍进(动作四前部 分),而且推按到终点的速度较六封四闭稍快,劲别较刚。

第十九式三换掌

动作一:接上势,稍松右胯身 体略右转;并带动双掌顺缠成掌 心向上,左掌向前上伸出,右掌向 内收回(图4一 127)。身体左转; 右掌逆缠横掌前推;左掌五檣微 屈顺缠收回至腹前。右手掌心向 前,指尖向左;左手掌心向内上, 指尖微拢向上。目视前方(图 4—128)0

动作二:紧接上动身体突然微右转;左掌逆缠向上翻转,随着 转身向前上推掌发劲;右掌顺缠合于右肘下。左手掌心向前,指尖 向上;右手掌心向内,指尖向左。顶劲领起,二目平视(图4一 129)。

要点:身体右转出左掌,身体左转出右掌,两掌在腰胯带动下, 交替前伸和收回,以身催手,圆活自然。左脚以脚尖点地,随着腰 胯的旋转而自然转动,使全身一动无有不动。最后左掌的发劲要 体现出胸腰折叠,力由脊发。

第二十式肘底看捶

动作一:接上势,身体向左转;同时左手逆缠下沉于身体左侧 下方,右手逆缠外翻向右侧上方弧形展开,高与头平。左手掌心向 下,指尖向前;右手掌心向外,指尖向左略偏上。目视前方(图4一 130) 。

动作二:身体向右转,左膝随身体微里合;同时左手顺缠弧形向左向上高于头部,掌心向右,指 尖向上;右手顺缠握拳弧形向下 沉于左小腹前(图4一 131)。接 着右腿屈膝松胯,身体右转下沉; 同时左臂放松下沉,右拳上托与 下沉的左肘相合。左手掌心向 右,指尖向上;右手拳心向内,拳 眼向上。顶劲领起,目视前方,耳 听身后(图4一 132)。

要点:本式是在重心没有移 动,在松胯转腰身体微微螺旋上 升或下降的带动下进行动作。右 脚五趾抓地,脚心要虚,两腿膝关 节要随着腰胯旋转开合,并有上下相合之意。

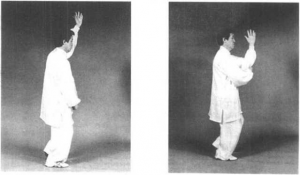

第二十一式倒卷肱

动作一:接上势,右膝里合微挺,右脚蹬地,使身体螺旋上升。 当劲上升到左臂时,左手以拇指为轴心,其余四指逆缠丝螺旋上 升,手心向右,手指向上。二目平视(图4—133、图4—134)。

动作二:松右胯身体略下沉右转,重心完全移至右脚,提起左 脚。接着身体左转,左脚向左后方弧形倒一大步,重心仍控制在右 脚;同时右拳变掌先顺缠下沉,再逆缠转臂向上向前推出;左掌逆 缠下沉后損。右掌心向前,指尖向上;左掌心向下,指尖向前。目 光瞻前顾后(图4一 135>。

动作三:左脚以脚跟为轴脚尖内扣,左膝向里合,松左胯重心 左移,身体右转,提右脚弧形收回到左脚内侧前方,脚尖点地;同时 左掌先顺后逆缠丝,向上翻转合于左耳下再向前稍推;右掌顺缠屈肘弧形收回到腹前(图4一136、 图4一 137)。右腿弧形向右后倒 一大步;同时左掌逆缠前推;右掌 逆缠后損。顶劲领起,目视前方, 耳听身后(图4一 138)。

动作四:右脚尖内扣,右膝里 合,重心移到右脚,身体微向左 转,左脚经右脚内侧弧形向左后 倒一大步;同时左掌随着倒步先 顺后逆缠丝并向左后攫;右掌先 顺后逆缠丝向上翻掌从右耳侧向 前推出。顶劲领起,目视前方,耳 听身后(图4一139 ~图4一141)。

要点:

本式的开合转换是在连续后退中完成的。每次换步时要松胯转腰,后搢之手外开上翻完 成劲的转换过程。有了这种转换,才能退中有进,退即是进,进即 是退,进退自如。

后退时两臂在身体两侧后損前推,有化有打,必须以腰为 轴,以身催手,这样才能圆转灵活,顺遂自然。

浏览715次