- 总诀

杨氏教门拳的秘传套路有谱云:“杨氏教门拳,武艺十八般, 若知其中奥,须投杨门练。”其主要秘传套路有穆圣奇门拳、古) 圣门刀(含截手刀)、小经断门枪(含七星枪对扎、双头枪)、阿) 绝门剑(含杀手剑、双手佥)、阿里独门棍(含阴五手棍)、穆民苏 勤拐、圣门换手鞭等,另有对练辅助套路。

三、器械

(一) 风磨棍

风磨棍法集枪、棍之精华,系马凤图先生和郭长生先生默契 切磋,根据六合大枪、梨花大枪、阴手枪、苗刀的招式编成。集枪、 棍之艺,招式发而不隐,一气呵成;暴而不柔,使力尽发而不留余 地,独成一格、朴实无华、招招不空。①八十八棍,阴阳把兼用,枪、 棍法兼使,单、双手互换;梢把技法皆备,多枪法少舞花,重力度, 并以通备劲贯通于棍法之中。双手刀(剑)法动作朴实无华、结构 严密、大劈大砍,运动起来以身催刀往、刀随腰转、逢进必跟、逢 跟必进,动作剽悍雄健,势如破竹。②今甘肃地区是源头,按严格 的四面八方走招演练并捅天打地,以棍法、枪法融为一体,演练 布局和动作招式的独特与别家不同。

(二) 天启棍

在临夏的第二代传人是魏延贤,他师承王富海。据《临夏县 志》载,“陇上武术家称王为宗师,其徒魏延贤得其口授,称雄一 方,由是声名大噪,凡齐鲁技师来河州(临夏)卖艺者,莫不甘拜

①中国武术拳械录编纂组.中国武术拳械录.北京7人民体育出版社

②郭瑞祥.苗刀技法.北京:人民体育出版社, 下风,旷世绝技,至今犹传为美谈”。由于魏得王富海口传身授, 技艺高强,竟使来自武术胜地齐鲁的拳家也望尘莫及,这对天启 棍的声名远振和推广无疑起了推动作用。后人为了赞扬他的精 湛技艺和追念他对天启棍的卓越贡献,尊称天启棍为“魏家棍”。 棍法古拙朴实、简约凝练,动作粗犷勇猛、荒率清晰,是天启棍的 风格特点。讲究“棍棍着力”,抡棍击打时松肩活肘、伸臂展腰、蹬 腿探身,使棍长伸击远,不论是猛抡大扫,还是长劈远挑都重腰 部发力,使棍端生风。在进攻中快速、隐蔽、准确的换手调把,梢 把并用,使人难察难防,所谓的“换手不见手”。抡中有折,弧中隐 直,出招用招,如弧似矢。棍法中多佯输诈败、欲进先退、诱上取 下、惊左击右等精妙打法,所谓“好似蝴蝶乱金鸡”。

第二节壮族武术

壮族武术在壮乡不仅有悠久的历史和优良的传统,而且还 是壮族独特的习俗。明朝开始,男孩长到十来岁,就要教他练武。 当地土司提倡群众习武,群众也崇尚武术,每年冬闲时节,壮乡 的各个村寨都延聘师傅传授武艺。这种习俗经久不衰,一直延续 到新中国成立前后,而今壮乡的传统武术又逐步恢复发展起来。

一、源流

壮拳约起于唐朝宝应至元和年(762-820年)$据《宁明县 志》载:“花山距城五十),峭壁中有生成赤色人体,皆裸体,或大 或小,或持干戈,或骑马……又按沿江一路两岸,崖壁如此类者 多有。”壁画是唐代壮族武艺高强的“都老”(壮族对头人的称呼)

①侯尚达,方汝楫.天启棍研究.兰州:甘肃民族出版社1993:4-5. 和起义军领袖潘长安、黄少卿等部属相继遗留。壁画中“都老”的 主要练武功架与现代流传于左江流域的壮拳中功法“七步铁线 桩功”相同;战阵中所展现的环首刀、剑、长枪、手镖、山弩、竹箭 等都是壮拳惯用的武术器械,说明当时壮拳已有流传。

宋朝庆历年间(1041-1048年),壮族义军首领侬智高精 熟壮拳器械,并广泛传播。

随着时代的变迁,社会的进步,冷兵器时代的结束,壮族武 术失去了实践的舞台;同时由于现代中国是一个法制的国家,壮 族武术中的一些搏杀技巧也逐渐失去了实践的土壤。如果不将 其进行保护与发展,壮族武术将濒临消失。

二、特点壮族武术的特点

- 壮拳的风格

壮族的气质特点、个体差异以及所处的自然地理环境等因 素,决定了壮拳的风格。壮拳动作粗犷,形象朴实,功架沉实稳 健,拳式刚烈,步法稳固,动作紧凑,多短打,腿法较少,擅标掌, 多跳跃,身居中央,八面进退,常鼓劲而使肌肉隆起,以发声吐气 而助长发力,发音一般为壮语,具有较强的节奏感,体现了鲜明 的民族特点和翻腾不息的内在功力。其中,壮拳中腿法较少,这 跟地理环境有着直接的联系,广西多为山区,需要经常攀爬,壮 族人在练武演武过程中必然减少腿法的应用,而代以多变的手 法、灵活的身法、敏捷的反应和稳固的下盘,久之使得壮拳形成 多手法而少腿法的特点。

- 壮拳的礼节 武

拜师祈祷是“起式”“上马式”“打马式”等祈福仪式。尊师、谦 犬

和、忍让,是儒家人伦规范下武林各门派共同遵奉的道德标准, 当然壮族武术也受其影响。从壮族武术中也折射出,中国武术与 中国伦理源远流长,武德伦理观无处不在,中国作为“仁义之国, 礼仪之邦”的缩影。

(二)壮拳形成的特点

- 民族性

壮拳首先是壮族的武术,壮拳的孕育发展受其地理因素、风 俗习惯和壮族文化深刻影响。透过壮拳的刚烈与硬拼硬的风格, 壮拳体现了壮族人民坚韧不拔、奋勇向前的民族特性。

- 民俗性

壮族拳法有明显的民族风俗,古代壮兵出征前,大都有传统 的仪式。有拜师、上马等祈福仪式。壮拳民俗性的另一个重要表 现是部分壮拳的套路及招式的名称仍用壮语命名,如“昂”拳、 “度谷刀轴”(汉语老虎回头)、“度谷哈外”(老虎咬水牛)、“吗都 努”(狗撒尿)。

三、内容

壮拳主要分为拳术套路、器械、对练三大类。

(一) 拳术套路

擒功大王拳、霸王捶、梅花椿拳、踢打四门、三桥手、三打罗 汉拳、打虎拳、天字功、飞天字功、白鹤文之、阴阳定妖、小太极、 插拳、小反步、跌马归栏、八仙过海、山林伏虎、拨解短、金刚扫 地、龙腰虎背、猴子挂南山、大百步、板狗杠、捆椿、(八椿、擒椿、 大连环、二步凋、双眼勾眉、白鹤晒翅、凤凰抓地、乌鸦晒翅、水牛 站堂、龙头凤尾、莲花拳等35种。

(二) 器械

雪花盖顶刀、八卦棍、白鹤棍、铁线棍、九子连环棍、九下手 (棍术)、三叉、春秋大刀、三指:;、鱼尾叉、标、长板护身凳、飞、竹篙枪术等14种。

(三)对练

壮拳现存的对练套路有两种:八卦榔棍对练和三叉耙头 对棍。

第三节傣族武术

聪明勇敢的傣族人从飞禽走兽的神态中吸取武韵,从山林 碧竹那里创造傣族武术的精髓,其具有从舞娱乐的性质,又有健 身防卫的功能,因此,傣族武术也具有“凤凰拳”的美称。傣族 武术是傣族民间体育运动的另外一个亮点。过去在傣族民间有 一种说法是男人要做三件事,即当和尚学文化、文身避邪、习武 强身。学习武术是每一个男人都要必修的课目,所以,傣族的 男孩从小就要向武术师习武强身。

一、源流

傣族武术已有两千多年的历史。《后汉书•西南夷传》载:“永 宁年(120年),掉国王雍由调复遣使者诣阙朝贺,献乐及幻人, 能变化吐火,自支解,易牛马头。又善跳丸,数乃至千。自言我海 西人。海西即大秦也,掉国西南通大秦。”更早一点的文献袁宏 《后汉纪》记载:“安帝元初中(114〜119年),日南塞外擅国献幻 人。”证明掉国王雍由调派遣到洛阳的朝贡使团中有一队杂技人 员,以表演幻术名震一时,说明傣族先民当时已具有了很高的经 济文化水平。

唐朝时,我国傣族地区属南诏地方政权统辖。南诏有一套完 空 整的军事组织。“白衣没命军”是南诏攻战最得力的部队。《蛮书》 术 载“每家有丁壮,皆订为马军,各据邑居远近,分为四军”,这便是

以村寨为单位的不脱离生产的民兵组织。该书又讲“每岁十一、 十二月农收既毕,兵槽长行文书境内诸城邑村谷,各依四军,集 人试枪剑甲胄腰刀。悉须犀利,一事阙即有罪”,即秋后练习武术 刀剑的军事制度。新中国成立前,西双版纳地区的“昆憨制度”及 景谷]戛(永平公社)的秋后练武,仍保留了南诏时的军事组织 和训练制度。

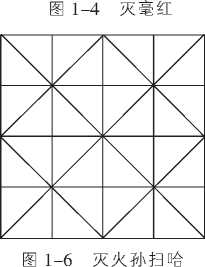

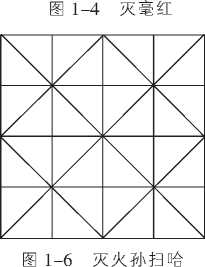

在傣族武术形成的过程中,有学妇女纺线、学猪尾巴摆动、 学风吹芭蕉林的摆动、学老象的白牙、学鸡斗、学猴子的动作等。 构成了傣族武术的基本动作、基本图形和基本要求,也就是傣族 武术的基本内容、布局、攻防特点和风格等几个方面。如从纺线 中模仿动作和像纺线那样复杂或是像乱线一样的布局,要像猪 尾巴那样绕“8”字摆动,像风吹芭蕉林那样左右摆动,并要求脚 快、手快、眼快,又从老象牙的上戳下戳中学习动作和要求,从鸡 斗中学攻防等。以上几方面,集中体现在最基本最常见的几个动 作图形中,如“灭锡烂(如图1-1)”“灭火别(如图1-2)”“灭多萨 (如图1-3)”“灭毫红(如图1-4)”“灭三红(如图1-5)”“灭火孙 扫啥(如图1-6)”等,这几套动作和图形也可以说是最典型、最 具风格特色、流传最广、群众最喜爱的傣族武术。

从海、遮街的缅寺中发现部分反映傣族武术的壁画,有 练拳的,有练刀枪的,可以看出昔日傣族武术的兴盛。傣族村寨 各村都有民间教头,每当农闲季节,武术都作为强身健体的娱乐 活动遍布村村寨寨,走进傣家,不少傣族男女都会舞手踏脚,摆 出几个架势。

傣族另有一类武术性舞蹈,产生的年代也很久远。历史上, 傣族成年男性平时是农奴,战时是士兵,必须学会一些舞弄刀、 枪、棍、拳的技能和套路,以备用于防身和参加战争。如今傣族男 子以此表现自己的勇敢与机敏,但如今他们习练的刀枪棍拳,已 融进了其他民族的套路,如拳术就有本地拳、外地拳、缅拳、泰国 拳等不同风格流派,表演时还用鼓等进行伴奏,发展成为舞蹈化 的武术了。

二、特点

傣族武术注重基本训练,要求手步灵敏,判断准确,有兔子 般的听力,鹰一般的眼力。拳术类有三坑式、四坑式美人拳,虎 拳,猫拳,孔雀拳,象牙拳,卧虎翻桩拳等;器械拳有单刀、双刀、 三把刀、四把刀、象牙刀、傣族大刀、铜夹等。对练有单刀对双棍、 双刀对棍、四门拳对练、徒手对双刀等。傣族武术套路较多,武术 套路按固定的布局来演练。起式后,先从一方练起,然后回到中 心,再从另一方练起,又回到中心,依次连续练完,各方回到原位 便算结束。

傣族武术练习时路线多以“十”字形和圆形来回运动,范围 较小,形式多样。可一人或多人在中间跳孔雀舞,而其他人围绕 圆圈练习拳术或器械;也可一人打着象脚鼓起舞,伴随着一人或 多人练习拳术或器械。有时小伙子正在练武,姑娘们则在旁边以 孔雀舞相随而动,其场面活泼欢快,成为傣族民族体育活动一道 独特的风景。

傣族的传统体育活动丰富多彩,其中傣族武术就是一个比 较有特色的传统项目。在欢度喜庆佳节时,有的傣族青年饮酒过 多,因此他们在双方的武术较量中,还颇有些醉拳的味道。傣族 武术的套路大多为先人所传,它的一招一式都极富有韵律感,不 像中国传统武术的动作那样刚劲,往往带有一种刚柔相济的独 特韵味。傣族武术的表演性很强,双方对练时一般不进行身体的 接触,只是点到为止,因此有一定的观赏性。每当傣族青年进行 武术表演时,总会引来众多的观看者,其中有不少傣族姑娘在一 旁喝彩,这往往是傣族小伙子充分展示自己武技的极好机会。傣 族武术表演时,还有人在一旁敲象脚鼓为表演助兴,因此傣族武 术的表演现场气氛总是非常热烈。

三、内容

傣族武术源远流长,早在汉代已具雏形,唐代已成系列。拳 术类主要有:三坑式、四坑式、五坑式、六坑式、十二坑式、四门 拳、美人拳、木桩拳、虎拳、猫拳、打狗拳、孔雀拳、象牙拳、卧式翻 桩拳、二十五掌梅花拳等。

器械类:单刀、双刀、三把刀、四把刀、贯线式、象牙刀、傣族 大刀、匕首、长棒、两节棍、三节棍、铁"、铁齿、铜夹等。

对练:单刀对双棍、双刀对棍、四门拳对练、徒手对双刀、象 脚鼓对踢等。

第四节苗族武术

苗族武术源远流长。苗拳中的“蚩尤拳”据传诞生于公元前 25世纪以前的蚩尤时代。据苗族民间传说,其武术立堂子念的 《请师诀》和一般咒语所言,苗族武术始于“裒尤”,即蚩尤,乃九 黎三苗之首领。苗族武术起源的主要原因是战争。人们为了提高 格斗、械斗的技能和技巧,为寻找一些方法与形式,湘西一带苗 族称之为“舞拳舞棍”。在苗区,“舞拳舞棍”经久为习俗,蔚然成 风,不管男女老少,几乎每人都懂得技击的常识和几手过硬的武 功。其开展之经常及广泛,实为罕见。武术,苗语为“勾动”。它 和“劳动生产””功夫”“技术”属同音异义。谁的武艺好,则称谁为 “汝勾动”。

一、源流

苗族武术早在原始社会就已产生,通过狩猎、畜牧、农业等 生 生产活动和部落战争而得以发展,那时,“苗族祖先属古老蚩尤 米 部落,后南迁'古洞庭、右

1'之地,形成'三苗',战国时迁玉溪, 一 史称'玉溪蛮'”。他们以石制器、猎食为生,同毒虫猛兽搏斗,后 又以祭祖“打牛”、芦笙舞蹈、踏花步、擂铜鼓、板凳舞等形成TV 民族武术的萌芽。随着阶级的产生,苗族备受统治者压迫,因此 苗族武术越来越快地得到发展。

奴隶社会时期,铸铜业的发展,又为苗族提供了斧、钺、戈、 矛等青铜兵器;进入封建社会后,铁器、牛耕的使用,加速了生 产、武术的发展。同时苗弩又有了新的发展,有了张弩、弩、大小 木单弩、大小竹竿弩、伏远弩等。铁器的出现,更有了剑、戟、殳、 钩、斧、铜、锥、刀、匕首等。而苗家的双环刀,却与众不同,《贵州 通志》:“九股苗所用之利刃,名曰双环刀……造刃之法,子初生 时,亲家送铁一块,匠人造成初样,埋于泥土中,每年取出冶炼一 次,至十六岁时成利口。”

苗族武术在长期流传中,流派很多,套路各异。其中主要有 粘功、策手、点穴、花拳四大方面。花拳套路丰富多彩,有“八门擒 打”“张家拳”“猴儿拳”“猫儿拳”“子拳”“娃崽拳”“养身拳”等, 器械有棍、叉、刀、剑、档把、枪、棒管烟、竹条镖等。

从以上所述,可见苗族武术源于上古时期。历史的起伏、战 争和压迫,促使苗族武术的发展。有史可查,明万历年间播州地 区的苗族杨应龙起义,清雍正、乾隆、嘉庆年间湘黔地区的苗族 吴八月、石柳邓起义,清咸丰年间黔东南地区的苗族张秀起义, 这些起义都推动了苗族武术的迅猛发展。同时,张秀、杨大陆等 为了加强训练士卒武功,他们融少林、武当等各大名派之精华于 苗族武术之中而后自成一派。之后,清末苗族武师唐瑞与士家族 武师罗国龄、汉族武师朱国福等综合整理而形成了独特的“苗家 武术”。

二、 特点

(一) 苗族武术具有气势刚烈、步法稳健、招法多变、劲力突 出、发招狠绝的特点

不管是拳术还是器械套路都是打“四门”,形成“四门拳”“四 门棍”“四门刀” “四门

”等“四门”套路。搏斗时脚踩“品”字桩, 能攻能防,以变求胜;进退中脚走“之”字,蜿若游蛇行走,确保进 退灵活。

(二) 苗族武术的传授非常注重武德教育

古往今来,苗族男女老少都崇武健身,但师傅授艺之前都要 徒弟在祖师灵前发誓遵守师训$特别是“点穴”一类武功出则取 人性命于股掌之间,不到生死关头绝不能用以对人,路见不平一 般也只能用一般招式助人。因此,苗族人中习武人众,但兹事者 却没有,习武之人一般都脾气好,知礼节,重义气,肯忍让,诚实 本分。

三、 内容

(一)拳术

拳术是苗族武术的基础,苗拳属南拳范畴。演练过程中节奏 偏慢,讲究一招一式,架势清楚,动作朴实无华,位置路线清楚。 手法上,上肢运动较多,着重手臂挥舞,劈确挑拨,推插勾拦,格 挂靠挤,心气催力,劲力实出。身法上,沉肩垂肘,含胸拨背,弓 步、跪步、歇步、虎步、丁步,少有大跳步,讲究下肢稳固,不管上 肢如何运动,下肢要稳如磐石,切忌轻浮。这样才能保持重心,体 势平衡,快而不乱,猛而不浮。腿法上,苗拳没有后挑腿、穿心腿、 旋风腿,只有扫瞠腿、踢腿、铲腿、顶膝,总的要求是“腿不过膝”。 在套路结构上,一个套路一去一返的一合中动作是相同的,在一 合拳中,左右势的动作是相同的,这对训练左手大有好处,在技 击上有很大的价值。每个套路合与合之间用一个相同的动作来 衔接。

练习苗拳一有要领歌,二有拳谱。要领歌主要是告诉人们练 习时要注意的问题,如练拳诀,“眼是侦探,心是指挥,身手脚步 紧相随”,“头劲顶破天,出手对乳端;两肩须下坠,腰凝砥柱般; 高低须有度,里肘回指间;磕膝须)靠,里剑向外翻;口呼鼻吸 气,气下起丹田”。又如练对打诀,“手肘如闪电,返步身要偏,膝 起闪两边,伸缩赛猿猴。则进身要偏,两眼望下边”;“打头起势随 脚走,走时速起站中央,脚踏中门抢四位,两肘齐发人难当”策 手策手,选择数手,若不择手,莫乱动手”。再如防械诀,“刀避刃, 棍避锋,叉避三尖,锐避弓”。练拳时有拳谱,边唱边打,如金牛村 石氏小四门的拳谱如下:“金刚捣碓,左右格掌,冲拳拉弓,美女 梳头,鸳鸯腿,鹭鹭伸腿上步双冲拳,左旋身左右格掌冲拳拉弓, 左右砍手,美女梳头,双震脚,蹲势上步双冲拳,左旋身虚步左右 虎口,张飞脱靴,挖米锤地,童子拜观音,左旋身左右掏阴锤,金 猫捕鼠。”

在湘西境内流传一种蚩钳手,苗语称“拳谱果”。它源于金牛 村石氏家族,拳术部分动作原始,架势凶猛。拳中有4种手形。一 曰“把枷椎”,译成汉语叫“螯钳手”。这种手形像螃蟹的前螯。其 手形是将食指、中指、无名指和小指并拢在上,拇指向下,第二、 三指关节勾。此手若练得法,凡是抓住脉搏主要部位,最易伤人。 用法的口诀是;“螯钳钳手钳半边,寸关尺上是险关。抓人抖手皮 肉破,脉伤血阻身热寒。”二曰“果摩斗”,译成汉语叫“勾镰手”, 因手形似镰刀而得名。先伸掌,四指并拢伸直,后并排向掌内折 曲,与掌心成120°,拇指用力直压在食指二、三指骨折曲处。用 法的口诀是;“拳掌来攻胸,勾镰绞腕中。侧身手勾住,掌背去擦 珠。”三曰“果国转摆”,译成汉语叫“猪蹄锤”。它由勾镰手变形而 成,即把食指、中指、无名指和小指全卷曲成拳形,拇指用力直压 在食指二、三指骨弯曲处,指尖稍),与食指齐平,凸出于下三指 骨外。四曰“果国间老”,译成汉语叫“钉子锤”。拳形为四指并拢 向掌心(曲,再将拇指紧抵在食指和中指的第三节骨上,凸于无 名指和小指外。无名指和小指指尖紧顶拳心。上两种手法,主要 是对付对方气功训练有素,用平拳无法击垮对方的气防。所以须 马上见机行事,速将手拳变猪蹄捶泄功夫,神萎力消,以达到胜 对方的目的。其用法口诀是:“彼方气功练有根,手拳无法伤其 身$须用猪蹄钉子锤,按穴打点最得力,疾痛气必泄,动垮力必 虚。”除蚩尤拳以外,花垣地区还流传一种以裁缝的剪刀和铁尺 为武器的剪尺拳。剪尺拳的基本动作是右手拿剪刀,可格、架、 挟、剪、点、戳等;左手拿铁尺,可劈、挑、捅等。剪尺拳的拳谱如 下:一、立尺开剪,燕子)梁,剪架泰山,黑鸦咬腕;赤地斩蛇,尺 量华山,春燕截柳,神尺降妖。二、旋风(浪,电闪雷劈,剪绞妲 己,韦佛挥杵,尺打孽,神杵砸地,蚩尤借兵,夸父追日,哪吒风 云,风火轮动;二龙绞柱,银针探海;金鸡啄珠,日月共明。三、猴 儿跳涧,抛翻天印,脚踢华山,青龙出洞,双儿夺乳,杵撞钟鸣$

(二)气功

苗族的气功要数两河乡桐木村的气功队最为有名。这个武 术队诞生于倒牛寨,此地在1200多米的摩天岭半山腰上,地势 十分险要,居住在这里的三四十户人家皆姓麻。本寨气功大师麻 胜珍练就祖传的气功绝技,其弟子要数麻兴思练功最为认真,功 夫过硬,他曾带气功队到湘川黔边境表演,也曾随县里的绝技团 瓦

到省城、深圳等地演出,受到好评。他们表演的节目有以下几项:术 “击顶碎石”,就是用4块崭新的青砖牢牢地抵住表演者的下巴, 另4块火砖也死死地压在他的头顶,一个虎背熊腰的小伙子,双 手抡起大锤,瞪着圆眼屏住气,看准砖块,“哼”地声猛击下去,霎 时间,上下两叠砖纷纷断落于地,表演者的天灵盖和下巴丝毫无 伤。“赤卧钢钉”,在两块大木板上钉满密密麻麻尖锐的铁钉,表 演者赤身仰卧于其中一块之上,用另一块压在上面,4个彪形大 汉扛来二三百斤的大块石放在上层木板之上,一个大汉抡起大 锤,反复地朝石块打击,直到大石块破裂落地为止,而夹在铁钉 中间的表演者却坦然自若。“掌削顽石”,表演者拿起一块青条 石,左手紧紧夹住,其右掌“气功”发动后,,嗨”的一声,刹那间, 石块便如刀削斧砍般地齐刷刷地被砍掉了。“独指通砖”,表演者 把一块乌黑发亮的青砖,手放于地,将气功运到手指上,对着青 砖猛钻过去,一缕青烟过后,砖块便亮出一个通天的大窟窿。,气 断钢丝”,选两个身强力壮的大汉,手牵筷子般粗细的钢丝,密密 麻麻地将表演者全身紧紧地缠绕,表演者运足气,发功于全身, 只听见“嗯”的一声,钢丝便节节断落于地。“轻身若无”,表演者 把一张薄纸将两头固定在木架上,运足气后,100多斤的苗家汉 子双脚站在纸上,纸张丝毫无损;又在桌子的四角摆上4个鸡 蛋,或4块白嫩白嫩的豆腐,表演者在鸡蛋或豆腐上来回走动, 如同闲庭信步。除以上节目外,还有“汽车过身”,肚皮切菜”,肚 皮砍柴”“缨枪刺喉”“赤卧钢叉”等。

(三)耍棍

耍棍,也就是以棍为武器进行的一种武术活动。棍,一般用 竹或圆木做成,以手掌可握为宜,长约两米。耍时,先要横向握棍 向观众示意,然后才按正式套路展开动作,时打时挡,时伸时拉, 时左时右,时前时后,有攻有防,令人目不暇接。在有的地方,耍 棍还可以两人对打,一进一退,一攻一防,动作敏捷,让观众连声 叫好。在昭通市的威信县一带,流行一种扭棍比赛,由两人执棍 相对,棍棒相交,反向扭转,看谁能将对方扭翻或使对方脱手。这 也是耍棍的一种方式。

(四) 甩连枷

所谓连枷,就是用一节铁链拴上两节棍棒做成。甩时,根据 需要,时握一棍,甩出另一棍;时握两棍,横拉抵挡对方攻击。甩 连枷要特别掌握好收、放、旋转、低甩等几个重要环节,收要有 力,放要准确,旋转要稳,低甩要平,要不然连枷不但打不中目 标,相反还会甩中自己。可以说,甩连枷的套路不很严格,但很要 一番技术。关于甩连枷的来源,据说过去是从打麦子、打养子等 开始的。现在,我们偶尔还可以看到有人用一节绳索拴上两根木 棍甩打麦子、养子之类。看来,甩连枷有可能就由打麦子、养子的 方式演变而成。

(五) 扔流星

扔流星是一种较简单的武术,说起来,只要“扔”就行, 但是,“扔”讲究的是准。流星系用一铁链系住一铁球,使用时 将铁球抛向目标即可,它虽然没有什么套路,但要击中目标,同 样需要下一番工夫。一方面,要扔得重,扔得准;另一方面,又要 收得快,收得好。做到这两个方面,扔流星才算达到相当的水 平。实战时也才可以使人致命。扔流星现在所见不多,但在过 去,由于流星是一种致命武器,有不少人经常练习或使用,是 苗族的一项重要武术活动。

式 术

第五节哈尼族武术

哈尼族是我国西南边疆历史悠久的山居农耕民族之一。据 汉文史书记载,哈尼族的祖先曾居于青藏高原,以游牧为主。由 于自然灾害、战争和疾病等多种原因,哈尼族于隋唐时期向西南 迁徙,后定居于滇南哀牢山莽莽丛林中,发展成为一个自强不息 的族体。哈尼族勤劳、勇敢、淳朴、善良,能歌善舞,在数千年的历 史发展过程中,不仅创造了举世闻名的梯田稻作农耕文化,同时 也创造了独具特色的体育武术文化。哈尼族武术文化源远流长, 是哈尼族人智慧的结晶,它是中华民族武坛上一颗璀璨的明珠。 哈尼族武术被称为“磕腊敌”,意为“脚手打”。

一、源流

哈尼族山寨多为森林环抱,四野林海莽莽。在密林深处和灌 木丛中,栖息着许多禽兽。据哈尼族迁徙史诗《哈尼阿培聪坡坡》 和《哈尼先祖)难记》记载,哈尼族的先民们为寻求生存,在采 集、狩猎、觅食、抵抗毒蛇猛兽以及同社会恶势力作斗争的过程 中,除拳打脚踢外,还用树枝、棍棒、石块、竹箭等作为武器,以防 身自卫、猎取食物。这些初始自卫手段虽粗糙而低级,但却是哈 尼族武术文化的萌芽,使其从无意识本能的原始武术活动逐渐 转变成有意识的武术活动。

(一)原始哈尼族武术的形成

哈尼族原始萌芽期的武术,严格说来还不能叫哈尼族武术。 随着历史的发展,哈尼族武术逐渐转变为有意识的武术活动。相 传,勇敢的哈尼族先民,把哈尼族人的崇拜物“羊角”装饰在头 上,作为勇敢、雄健、灵巧和吉祥的象征。两人一组,互相扭扯着, 肩靠肩,头靠头,用摔扑滚翻等技能相互进攻以定胜负,这是一 种利用原始徒手搏斗技术为形式的游戏。这种游戏并不是单纯 追求娱乐,而是训练体能和格斗技术的重要方法。它在哈尼族原 始社会的体育运动中有十分重要的地位。

强悍武勇是每个哈尼族先民赖以生存的必备条件,在氏族 与氏族之间,部落与部落之间,有时为了反击侵犯者或者为了扩 大领地,常常发生战争。武力成为战争的主要手段,原始氏族部 落战争的社会实践培养了哈尼族人勇猛的习性,使武术在已初 具军事战斗技能的基础上不断得到形成和发展。后来的哈尼族 武术,其内容大都接近于军队战斗技能而远离狩猎技能$

(二)现代哈尼族武术的发展

在历史长河中,哈尼族武术文化历经了暴风骤雨般的考验, 时兴时衰,加之哈尼族过去没有自己的文字,汉文古籍文献中有 关哈尼族历史记载又甚少,因而哈尼族武术文化少有成文的记 载流传$哈尼族人能歌善舞,他们做什么事就有什么内容的歌, 过年过节时有“哈巴”(酒歌),姑娘出嫁时有“哭嫁歌”,稻山插秧 时有“栽秧歌”,谈情说爱时有“阿茨”(情歌),等等。哈尼族的民 间舞蹈有莫搓搓舞、猴子舞、乐作舞、独瑟舞、9鼓舞、棕扇舞、厄 崩舞、哈瑟舞、白=舞、木雀舞、埋施罗蒙舞、碗舞等,都与武术有 着微妙的联系。在狩猎和觅食中,哈尼族先民们为了抗击毒蛇猛 兽的侵袭和强身健体,形成和发展了自己独特的武术套路。

为了表现祝贺胜利,五谷丰收或生死离别的激动心情,自然 而然地舞之动之。他们最先的动作是自发的,大多数舞蹈出自与 猛兽搏击的动作,即哈尼族初始武术动作,经过长期的发展演变 瓦 成了现代的哈尼族民间舞蹈。例如哈尼族武术中棍、刀等动作的 米

撩棍、撩刀、云棍、云刀、劈棍、劈刀等演变成了 鼓舞中的撩 等。鼓槌的各种敲击法同样也是从棍、刀、链夹等武术 动作中演变而来。还有鼓舞中弹、蹬、踹、跌、扑、滚、翻等动作 都是武术基本功的动作,鼓舞在演练时很讲究精、气、神的内 外合一,动作粗犷豪放,吞吐含蓄,快

浏览2,855次