由澳到港潦倒流连

“某天早上,我送老头出广州去……我们由佛山出到广州,在珠江滨的大 同酒家开了茶,他便叫我到旁边的大钟楼给他购买到澳门的船票。”当年问公 如何离开家乡到香港来的故事,叶准师傅又提及了。“大钟楼”即“粤海关”, 当年往澳门的码头就在这里对出的江边。“他在黄昏上船,上船前,他吩咐我 照顾老母,便到澳门去了。”

叶准师傅还记得清楚,问公于1949年12月到澳门去,在那里勾留了一 个月,于翌年的1月,便写信回家,告诉家人他已到达香港,信中还有他在 香港的联络地址。

叶问宗师在澳门住在草堆街某友人的家中,那友人是开雀仔店的,大抵 也是当年在佛山一起玩雀的雀友。据徐尚田师傅所述,问公很多时都带同几 个大弟子一起到澳门去,其中一个行程,就是探望草堆街的友人。问公在深 水埗那天后庙住了两个多月后,叶准师傅便由佛山来港找他,“我记得是1950 年的3月,我来了,本想在这里找工作,但找不到,便在5月离开。”

在香港逗留的两个月里,叶准师傅也同住于天后庙内。“每天早上,我们 饮过早茶,便四处去;我们最爱乘渡轮过海,在中上环一带逛街。”问公在年 轻时来港读书,住在姻亲庞伟廷位于坚道的家,而他的许多同学,都住在中 上环一带;“叶问的确不喜欢求人,我们走在中上环的街道上,他许多时候都 指着什么什么店铺,说那里的东主是他某某同学,又提过邓肇坚也是他的同 窗;但叶问在这个艰难的时期,却一个同学也没有找。”事实上,据圣士提反 书院的入学纪录,叶问宗师所报称的地址,是“大道中227号”,即庞伟廷 的铺头和隆庄,与他同时在学的,地址有永乐街、乍畏街(苏杭街)、文咸东街、德辅道、般含道、坚 道、薄扶林道等等;年轻时 叶问宗师在中上环一带生活 过,社交圈子也集中在那里, 因为熟悉,所以每天到那里, 是可想而知的。晚上,他们 也会在九龙四处逛,除了路 过九龙城的合兴毛巾厂,也

路过大角咀雷生春的附近,“叶问说,清泉走到这里 便会回头。’周光耀的父亲周清泉,因为好赌,一夜间 把塘尾道的物业都输光了,走到那里,不堪回首。叶 问在1950年到香港时,周清泉也在香港,但周清泉在 1952—1953年左右便逝世了。”

对于这两个月的游荡生活,在叶准师傅心里,是士丹利街,大排档至百般滋味的,“开始时我们一起行,之后,便各有各 今仍在行;每天饮过早茶后,大家便分开,到了下午四五时左右,便在必列者士街旁的卜 公球场会合;那年头,姚卓然、莫振华都在那里踢小 型球赛,叶问很喜欢看足 球……”叶准师傅记得清楚, 某天他与父亲分开后,发现 身上没有分文,便想到由深水埗步行到九龙城某友人的茶居处借钱渡海,结果,那友人逃避推搪,始终也没有借钱给他;“这事之后,我已决定回佛山去,人情冷暖,好像一时尝透……”

叶准师傅又说:“我记得某天叶问跟我在士丹利街的大 排档吃饭时感叹地说:‘连碟头饭也吃厌了,人生潦 倒,莫过于此。’他很怕碟头饭的芡汁,但没有钱,吃 什么无从选择。”

当叶准师傅在5月离去后,问公如常渡海,在中 上环一带游荡,不数天,当他途经文武庙附近的水坑 口时,竟不支暈倒于武昌酒楼门口,“他被送往玛丽医院,住了数天,人家问他有什么家人,他说‘不知’,问他住在哪里,也说‘不知’;最后,就凭着他身上那个李民的电话号码,人家得以知会李民,最后由李民帮他出院。”李民是佛 山公安局的秘书,与刑侦队队长叶问本已相识,“我在个多月后再来香港时, 一见面,他便告诉我,晕倒的那天,他精神恍惚,明明我已回佛山去,他还 以为约了我在卜公球场会合……在李民的劝告和安排下,他终于要教功夫 了!不是山穷水尽,叶问也不会作出这样的决定!”

分离同住情义永存

“我于稍后的七八月再来香港,那时我已考上了大专,乘着尚未开课,便 多来一遍。”叶准师傅记得,那次到来,叶问宗师已搬到饭店工会居住,并介 绍梁相、胳耀给他认识。“我以为时间尚多,多留三两天还是很充裕的;但老 头对我说:‘带老母及二妹来领取香港身份证’,我便回去了。”结果,叶问宗 师的发妻张永成女士及二女随即来港,并领有香港的第一代身份证;叶准师 傅回到佛山时已收到大专的通知,要提早开课,那次他没有来,只由二妹带 着母亲来香港度过了四五天。“我的二妹准备嫁到香港,那次她带老母来,跟 着一起回去,随后再来港。岂料她来了香港后,由于1951年元旦开始,大陆 香港两地都实行边境限刺,住大陆的,不许出境,于是,老母在有生之年也 没有机会再到香港。”

电影《叶问》其中一处很讨人喜欢的地方,就是叶问很尊重他的太太, 而且在患难中,一家三口,相依为命,甚为温馨,被问到叶问是怎样跟太太 相处时,叶准师傅作了这样的回应:“我老母很能迁就我老头! ”在叶准师傅 心目中,母亲是个传统的妇女,很贤淑,很能迁就丈夫,“我老母固然没有熊 黛林的美貌,但熊黛林很能演择出我老母的气质……”在叶准师傅的记忆中,父母亲相处融洽,没有摩擦,“夫妇间的小争执或许有,但我从没见过他们吵 架,印象中,真的没有。”跟其他的传统妇女一样,叶妈妈承担着照顾丈夫和 几个儿女起居的责任,家务固然由她一手包办,被问到问公有否帮做家务时, 叶师傅说:“哪里有做?”很自然,传统男性在家中的角色,就是这样,加上 问公有许多嗜好,与家务无缘,也顺理成章。

当叶准师傅在广州送别了父亲,回到家中,跟母亲说:“老头有好一阵子 不回来……”,母亲的回应是:“是吗? ”她很冷静,大时代的女性,在贤淑之 外,看来也满有智慧,“她只管照顾好我们,此外什么都不计较……事实上, 老母自嫁了我老头之后,大部分日子家中的经济都未好过!”自叶准师傅出 生后,家中因时局及经济问题,几许搬迁;先后住过桑园、田心里、滘边社、 培德里、舍人大街、福兴街;除了桑园和田心里是自己的物业外,其他的都 是租住的。“在滘边社时,大约是1943、1944年左右,在日军侵凌下,家境 最为困难;田心里也卖了,有两个妹妹也在这时饿死了……到1945至1947 年住在舍人大街时,问公有工作,环境才好转了一点! ”当问公离开家园往 香港去,家中的光景更不用说了;在这样流离困顿的环境下,叶妈妈于I960 年的七八月间在福兴街的家中病逝了。

到了香港的问公依然顾家,“他经常有信回来。自那次晕倒后,他决定教 功夫。他搬到了饭店工会,也有信回来,所以我晓得到那里找他。”住在佛山 的叶准师傅,在问公开始教功夫后,不时收到由他弟子寄到佛山的家用,“钱 经常是由李金城寄的,收信人写我;这些金钱,是弟子们在给叶问的学费中 扣起一点寄回来给我们的……”钱收了一段日子,但到了 20世纪50年代中 期,忽然停了,“大概这就是叶问因上海婆而跟弟子们闹翻了的时期。”事隔 50多年,今天叶准师傅在冷静地推测说。

叶准师傅在1962年来到香港后,才知问公身边多了个上海婆,“她经常到田心里的叶问故居今已拆卸,此乃故居出门右望的街景,1941 一 1943年叶家居于这里培德里是叶家在1945年的居所;牌坊 ★福兴街,1947—1962年叶家居于这里,居 后面是居所的所在处,今已改建成三 所位于照片的左前方,今已改建成高楼层高的楼房兴业大厦,还带着华仔来,一来便大半天。”叶准师傅称,问公从来没有给他 和弟弟叶正介绍上海婆是谁,叶准师傅也从来没有称呼她;被问到没有称呼 她的原因是不是生她的气时,叶准师傅答道:“没有。”父亲没有介绍,但凭言 行举止,很快便可得知底蕴,叶准师傅称:“当不知道便是了。”不宜宣之于口 的事,父子间心里明白就是了; “那时上海婆与华仔住在李郑屋邨,经常来, 却没有留宿,晚上一般会回李郑屋去……但叶问已极少回李郑屋。”原来, “上海婆”这个称呼是弟子们以及问公对她的称谓,当时香港人惯称自上海来 的女子为“上海婆”;她操上海口音,约比问公年少十多年。到了 1968年, 问公已搬到通菜街,结了婚的叶准师傅也带同妻儿搬回来跟父亲及弟弟同住, “有天,老头问我:‘有没有时间陪我去探上海婆? ’我便陪他到灵实医院看她 去。”跟今天一样,灵实医院也是提供善终服务的,上海婆患了癌病,在那里 留医;但当年到调景岭,不似今天的方便,由旺角前往,也路途遥远;一路上, 父子俩没有说什么,没有提及叶问与她如何相识、两人如何相处,“到了医 院,我走到病房外,让他们两人独处……我们大约逗留个多小时便离去了。” 这样的探望,在同一个月内进行过两次,不久,便传来上海婆的死讯。

在叶准师傅脑海中有关叶问宗师的故事,多不胜数,多问一句,叶师傅 又多讲一则故事。这回所分享的,就只是电影《叶问》之后一般观众所感兴 趣的,以及有助大家观赏其他以叶问为题材的电影的往事而已。

——问公身手——

每次过年后,佛山迭滘的临海庙都会香火鼎益,往来那里的 横水渡,都会人多挤迫;“那次回程,一个拿着金属器盟,里面 蛊着热东西的人,不小心把器班烫到我的面上;那年我约五六 岁,还是个小孩子……”在横水渡上,问公已与那人发生口角, 直至上了岸还争论不休;“原来那人是水上人,恃着岸上人多, 依然强词夺理……叶问把我抱到一所店铺的铺张嫩上坐着,脱了 长衫,叫我拿着,便出去跟他们动起手来。”那次以一敌众, 叶准师傅今天说来,也觉精彩,“他们在岸边打,不三两下手 脚,叶问便把那个强词夺理的,以及帮他的两三人打落水中;水 上有一个撑着长蒿的,利用那篙嘴的铁钩向叶问袭去,岂料叶问 一手反执丧篙,然后双手把那长篙一登,那在船上的也一起掉到 水里……”叶准师傅五六岁,即是说,事件发生在1929 —1930 年间,事件距今已达八十年,叶师傅仍然印象深刻,问他个中原 因,他说:“那次是我见叶问打架的唯——次!”

出拳有哪些学问?

咏春最基本又是最常用的出拳就是“日字冲拳”。

“日字冲拳”,拳要垂直,要紧握五指,用拳头底部,即中指、无名指和 尾指三节指骨,与掌骨接合的三点关节打向目标。拳形看起来像一个中文的 “日”字,故名“日字拳”。用拳击打敌人,等同将自己的指骨硬碰硬的撞向 对方身体,由于尾指同无名指的指骨比较幼细,闲时练习要多打挂墙沙袋, 令指骨能持续承受撞击,在撞击时作用力等同反作用力的情况下,自己不易 受伤。

冲拳的冲代表出拳要快要直,重点在用肘发力;前臂如箭枝,拳头即箭 头,用肘力推拳冲前。故练拳时要留意肘位,就如射箭要留意拉弓,力在弓 而不在箭。留意,冲拳并不是女朋友打在男友胸口的槌胸拳,这样的拳以抛 物线由上而下的槌打,就不是直,更不是冲了。另外一个例子,手持一支笔, 将笔杆槌向对方,所能造成的伤害有限,最有效的方法是以直刺的方式将笔 头直插对方。在笔杆发力直刺时,发力方向必须指向目标,所以冲拳时肘、 腕、拳、目标都应在同一直线上。

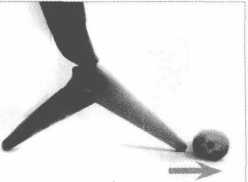

先看图中一个小玩意,它形状如圆规,中间有关节;当它顶部受力被向 下压,两只脚会向外伸出,如果将此玩意的其中一脚靠墙,如图2般,向下的力就会转化成向前的力,小玩意便向非靠 墙的方向前伸。

咏春出拳的原理正是如此,身体就如墙 身,支撑着肘部出拳,为此手肘必须放在胸 前,拳头垂直,前臂与地面成水平,直线打 出,见图3。由于沉肘,而拳由中线而出,是较难造成武术常见的平拳状的,拳是“日”字,而不是“四”字。小念头先锻炼出拳时 的肘力,进阶至寻桥时,再加转马,打出腰 马肘力,最后在练“标指”时就打出腰马膊 的合力。

初学者除了自身的出拳动作是否完整,图2 以及所发出的力量是否质量充足外,出拳时 还要考虑敌我因素,因为力是相对的。试想 想,就算我能打出200磅重的拳,要若我打 不到对手,那拳头对对手又有什么用?但如 果对手用手去硬接,或一旦被我打中,对手 才会感受到我的力量。是故咏春以柔制刚之 法,并不是叫人放软手脚去迎敌,而是不与 敌人硬碰,尽量用距离、位置、角度去卸力,去找时机,甚至借对方的力来以力打力。打 好“日字拳”,自身的因素与外在因素都要 具备,说得通俗点,就是要就手;纵然有力,不就手,威力自然减低。

任何运动都需要有适当的空间,才能确 保动作准确性和流畅度,进而产生最大的爆 发力。例如打羽毛球、乒乓球,选手与球需 要有适当的空间才能发出最强力量。咏春要 打出有力的拳,也必须要有合适的距离,如 图4,出拳时离目标太远,手伸尽才能接触 到目标,力量只能勉强打在目标表面,再勉 强下去,出手可能连身体重心都会拖垮;图5, 距离适中,出拳时能曲手留中,力量始能穿 透目标,图6,出拳时离目标太近,未有足够 空间发力,俗称“促桥”,就算是自夸短劲的 除春好手,也无可如何了。

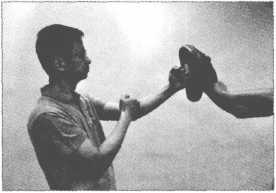

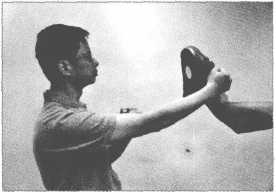

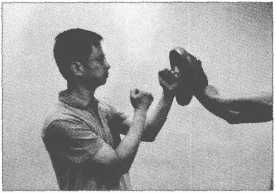

黐手强调要放松,但练拳耙就必须要用 力,到实战时出拳必定要有杀伤力才行。练 拳靶时要注意,目标不是在拳靶靶面上,是 在拳靶后面约三四厘米的空间,见图7。此 外也要有合适的位置,试向以下三个位置发 拳,如图8,抬高手出直拳打向自己头顶的 高度;图9,放松肩膊出直拳打向自己胸口的 高度> 图10,出直拳的目标是自己腰的高度, 不难想象,出拳最有力的应该是图9的位置。

角度方面,如图11,对方一拳打来,我 以拳迎击,由于转马角度太小,未能卸力变 成硬接;又如图12,转马角度太多,身体失去平衡,也影响发力。最理想的,当然如图13般,角度适中,便自然消打有 度,效果理想。

有很多时候用力出拳打向挂墙沙袋,会发现被打向沙袋的反作用力令自 己身体摇晃,这是因为冲拳发力后未能即时放松,而在于发力时手和身体都 太紧,膊太用力。其实发力应如将软绵绵的一堆烂泥投向沙袋,烂泥会依附在沙袋上而不被反弹。所以用肘推拳,膊头放松,仅在接触的一瞬间发力, 才是出拳之道。

除了出拳,味春也有很多用掌的时候,为什么有拳又要有掌?试做做拳 上压和掌上压,一般都会觉得拳上压是比较难做的。原因简单,一是指骨支 撑身体比较用掌来得痛楚,指骨与地面接触的面积较少,力量集中,身体重量 便要用较少面积承受了。二是做拳上压时手腕亦较做掌上压时痛楚;手腕由 八个关节组成,关节越多越灵活,但较难锁紧,承受重量的能力也相对薄弱; 尽管咏春拳套内已透过许多圈手动作来强化腕关节,但出拳较出掌困难,终 究是结构性的问题。小指骨承受大力量,本非易事,如果出拳时手腕又未能 紧锁,力量便没法穿透目标;相反,用掌时,手掌与前臂折曲成90度,自然 锁紧手腕,力量便较容易打出,而自身承受反作用力时亦因掌面面积较大而 容易得多了。

那么,用掌比用拳好?也不一定,看情况吧!用拳跟用掌的距离不同, 前者长,较易碰着对手,而且较能集中力量于一个穿透点上;一打架便手执 拳头,是不无道理的。

是落马还是坐马?

中国功夫注重身体结构整合发劲,特别强调腰马,指出马步是力量之源,没有正确马步,功夫就未能发 挥其应有水平,是故所有功夫,都重视马步的研究。

简单而言,所谓马步,就是透过双腿将身体重量 向下与地面产生接触,透过地面的反作用力支撑着整 个身体。“落马”的原因,就是将自己的身体重心降 低,加强身体的稳定性,所以,马步低稳定性较好,但马步高则较为灵活,咏春的二字柑羊马得其折中。

在咏春第一套拳小念头里,含胸、落膊、沉肘,所做的只有手部的动作,马步开稳后就一直站着,用 意就是要做好咏春的二字柑羊马。咏春的二字柑羊马 的特质是双脚的距离是比肩膊宽一点,两个膝盖微弯 而且内扣,身体微微后倾。二字柑羊马设计如此,机 理何在?

试想象,一张卡是很难独立站着的,要稳固,可 以利用另外一张卡支撑着,形成一个三角形,这样两张卡在对方的作用力与反作用力的作用下,可以产生 互相支撑的效果,如图1。但要达致这个目的,两张卡 依靠着对方的角度必须合适,角度太大或太小均未能 产生互相支撑的效果。

咏春的始创者,了解到在马步高会较为灵活的大 前提下,强调二字柑羊马当中的柑,即是内扣;咏春 称之为“柑膝力”,就是要身体在灵活之余,下盘仍然 有一个有力的三角结构支撑着。要达致双膝内扣,双 脚脚掌必须向内指,但两个脚尖延伸时相交成的角度 不应大干90度,否则脚掌便内拗过甚了。相反,若双 脚脚掌向外指,双膝便难以内扣。可以尝试向后弯腰, 不难发现,双脚指向内与指向外相比,身体能更稳固, 向后弯腰时角度亦可更大。

如果脚掌的外缘形成三角形的两条边线,这样, 脚跟与脚跟之间的距离便是三角形的底线,到底这底 线的距离要有多少?

一般的垂直立体结构,均采用上窄下宽的设计来 达致物件的稳固,例如巴黎铁塔或图2的横头凳。底 部越宽阔,建筑物便越稳固;建筑物是不动体,但人 却需要移动,所以底部,即两个脚掌内侧的阔度,只 要与两肩膊的外侧阔度相若便可,这样便是咏春马步 三角形的底线的距离,也自然形成一个由双膝之间与 两个大腿组成的三角形,由于双膝内扣,会产生将身体重量拉向下,亦同

时将重心拉向前的现象,所以身体微微收腹,由肩、 胯至膝便又组成一条直线,并微微后倾,取得前后平 衡。身体最后的位置,一般是后脑,垂直画一虚线而 下,不可超越脚跟,同样,膝盖垂直另一条虚线而下, 也万万不可超越脚尖。这样从侧面看,脚跟、膝盖、 后脑,又会形成另外一个三角形,最常见二字柑羊马的错误,就是腰、胯折曲,形 成坐姿,即是“坐马”。这样,上半身的力量便传至 腰椎,腰椎的负担便多了许多,而且腰椎近乎垂直地 面,与膝盖形成力矩,力矩也增加了膝盖的负担。这时,倘若在肩膊向下按,马步便不能提供足够支撑,膝盖亦容易受伤;这光 景,身体重量未能透过三角结构经膝盖传到脚掌,要维持坐马的稳定性,便 吃力多了。

还有,“落马”以后,小腿与脚掌交汇在踝关节的角度必须小于90度, 不然上半身的重量便无法传到脚掌上。当上半身的重量传至膝盖时,膝盖要 微微弯曲下压,让脚掌感受到由上半身重量而来的压力,便又产生反作用力, 令各肢段互相依存,亦见图4。马步如此,便既省力又稳固了。

转马用脚跟还是用脚心?

侧身马,就是由原来的正身面向对手,转侧变为侧身面向对手,其功能 一般解作用以卸开对方直线的来势。由正身马转侧身马的过程谓之“转马”,

以下会谈谈转马动作的要点。

转马分两种,由正身计起,左右各转45度,合共90度(见图1-3),在

寻桥套路中,还会左右各转90度,合共180度(见图4-6)。

当落马时身体的重量是平均分配在两腿之上的,转45度马时,身体重心从另一角度看90度转马便须转移,以脚跟为中心轴,转移两只脚掌,如汽车挡风玻璃前的水拨般, 于是,形态便由原来的两脚平均支撑身体重量,转为前后脚姿势,而双膝则 保持内扣和保持屈曲。这时,身体是要平衡的,不可在转移的过程中令身体 的重心忽高忽低。躯干亦要如正身马般保持微微后倾,由后脑垂直画一直线 而下,不可超越脚跟。肩、胯、膝仍要连成直线,以保持上身的三角形结构。 侧身马完成后,后脚承受着较大的重量的,但它仍然是举足轻重的,就像短 跑起跑时,承受较大重量的后脚,亦同时担当起预备将身体弹出起跑的责 任;至于前脚则控制身体平衡,以免前倾,于是前后脚互相配合,加上前后 脚之间仍然保持与两个肩膊的外围阔度相若,转马之后,又形成另一个具结 构意义的三角形,见图7。

转马时,由下盘旋转带动上身同步转移才有效果,但很多学员在练习时, 上半身左晃右摇,脚掌根本没有移动过,那便不能发挥转马的功能了。脚带 腰、腰带手,动作协调放松,力求一致,下盘不转,上半身所转的角度亦有 限,假如身体不k调,手很有力量,也只是个别肢段的本事,而不是全身统一发出来的整劲。

为何转马以脚跟为中心轴,而不是以脚掌中心 或脚趾呢?看看图8和图9中两款不同的手推车的 车轮设计,第一种的设计是常见的,车身的重量垂 直传送至四个轮上,这种手推车的设计能承受较大 重量,缺点是较难改变方向,但一般的运货工人都 爱用它。第二种的设计是车身的重量与车轮的支撑 点形成一个力矩,这种手推车的设计转向灵活,可 作不同方位的旋转,这设计一般用于行李车。跟第 一种设计相比,第二种的设计所承受的重量较少, 车轮亦往往较容易损坏。

中国功夫素来强调力从地起,然后力贯膝、腰、膊、肘、腕,转马时更强调保持重心,所以当咏春转马选用类似第一种手推 车的设计时,便是要取其稳,取其重;身体的重量,直接传至脚跟,而脚跟 的旋转,又可容易搬动全身的重量;这样的转马,人不易浮,发拳易有整劲。 相反,以脚心为轴的转马方法,由于产生力矩,除了较难发动全身的重量外, 转动时亦较容易损害脚跟的关节。详见图10、11。

什么是结构力?

咏春要放松,并不等同放软手脚,亦不代表不用力,反而要练习者留意 力量变换的过程,掌握自己重心,分清楚身体结构的好坏,将力量随时聚焦 于某一线或某一点上,再学习于动作中发力和卸力。

现今的体育运动员都会在健身室里凭着器械锻炼肌肉,以增加力量,但 叶准师傅提到,叶问很反对练器械,叶准师傅也常常提醒弟子,不要意图去 做什么器械来提升力量,这样会适得其反,使肌肉难以放松,影响学习进度。 这般的见解,原因何在?

一般人会通过举重运动锻炼肌力,要达致这效果,便选择较重的器械, 配合较少的次数来锻炼,使肌肉的负重能力增加。另一种是用较轻的器械, 相对较多的次数来锻炼,来增加肌肉维度,借以塑造更健硕的身形,这样练 出来的肌肉会较结实,较有线条,但缺乏弹性。

功夫的基本练习目的就是要学懂如何运用整个身体的力量。未练武的人, 遇上对敌的处境时都会用上蛮力,不协调地任凭身体某个部分蓄力,令身形 扭曲僵硬;这种蛮力持久性低,容易造成自身受伤,拉伤軔带,扭歪关节; 这股力量更会随着身体生理机能的衰老而迅速消退。

功夫的力量是依靠身体各主要肌肉、关节,如肩、肘、腕、腰、膝等整体协调而产生的,这就是功。强 调各主要关节同步配合,发力柔 顺,达到一发而出,熟练到一定 程度,不必预先蓄势,也能瞬间 爆发强大的力量,这就是劲。

咏春强调以柔制刚,不会以 身躯某处的蛮力抵御敌,会注重 骨骼结构的支撑和整体用力。平 日的练习,不会刻意去锻炼体 力,却会十分留意结构力。练习 小念头要求松弛全身筋骨肌肉, 手自然地伸展,腰背要拉直,注 意骨赂结构的支撑和发力;第一 节练摊手、伏手时,全身保持放 松,放慢动作,不着重肌肉,过 程中配合沉肩、沉肘、落马,注 意三角结构。再具体一点,就是 要注意推肘、中线,松肩,感受 用整个身体结构去支撑手部的动 作。动作做得好,慢慢就会累积 肘底力》这种力,虽名肘底,实 质是能将身体包括腰马力运干手 肘的结构力。

其实,大部分武术并不强调

身形髙大,练武者应以小能胜大、弱能胜强为目标。现今在健身室做运动的 风气已是十分普及,适量的运动,作为强健身体的方式,未尝不可。这样的 方式,应兼顾到带氧运动及重量运动的搭配,以强化粘附于骨骼与关节间支 配关节运动的肌肉,亦能发达支配着心脏、肺部及消化器官的内脏肌,以期 进一步匀称地强化全身各部位的功能。但要清楚,训练的目的在于健体,纵 使肌肉力量增强,亦未必能立即用于功夫之上。对于一般人而言,未经放松 的锻炼,当用过力后,肌肉都会收紧,未能即时回复松驰。当留意,咏春拳 中所要求的“放松”,远比一般所谓“放松”的含意和要求更髙;它是与“稳 固”的结构辩证地统一着的。

“牛够大力啦,还不是让人使唤!” 寸准

“牛够大力啦,还不是让人使唤! ”这是一句叶问宗师经常讲 的话,这话反映了他在功夫上重视“以柔制刚”。

毕竟,功夫是用来打架的,不用力,拳打在敌人的身上也没有 用;主张“以柔制刚”,并不等如反对用力。功夫肯定是要用力的, 体力不可或缺,问题是如何用得更聪明,不会自恃“一铺牛力”。

我曾听过叶问宗师作这样的比喻:阿甲很富有,但不懂处理自 己的财富,胡乱挥霍,所用的钱不得其所,因此,^(艮多时当阿甲需 要用钱,应急钱便不够用了,有时甚至无钱可用。阿乙的财富远远 比不上阿甲,但他会珍惜自己的钱财,每用一点,都会知懷识俭, 而且用得极有价值,有时甚至超值一两倍;阿乙虽然财富不多,但 什么时候需要用钱都有钱可用。

用这个比喻来讲咏春功夫是最适合不过的,跟他爱讲的那句 “牛够大力”异曲同工。教了那么多年功夫,跟过无数的中外人士 黐手,我越来越体会个中的真谛,这也就是咏春经常讲求的“以柔

制刚”了。 “以柔制刚”的用力技巧可以分几点说明:

一、如何节省自已的气力

练咏春的一定要清楚何时所用的力是浪费的,何时所用的力是有价值、有作用的;当了解清楚后,便尽量不会在不必要时浪费,

在真正需要用时才拿出来用。举例说,我打对方一拳,我的拳头 距离目标90厘米,我在90厘米的出拳行程中由头至尾都用力了,那 么,首五六十厘米所用的体力便完全浪费了,真正有作用的,就只 是在与对方身体接触的一刹那而已。明白这般道理,当伸手到跟对 方相隔最短距离时才发力,而力又能顺利发出,那便足够了,而且 过程中已节省了许多力。在咏春来说,这叫“长桥发力”,是将桥 手伸长到将近对方时才打对方的,其实这是短距离的发力技巧。

这样除了可节省自己的气力外,还有另一个好处,就是在发力 打对方时足以自保。最容易被打的时候,正是自己想打人之时;若 遇上一些高手,当他知道对方发力打他时,他便会借机还击;倘若 先发力的一方在整个发力过程中都使劲打过去,当他察觉后发的对 方正借势发力还击时,他便来不及补救了;力发了,已收不回,这 时最易被人打中。若能做到在最短距离时才发力,被打的机会也相 对减少。

叶问宗师之所以深刻体会牛会被使、力会被借的道理,大抵 与败于梁碧之手有关。宗师经常谨记陈华顺公转述梁赞师祖的话:双手似无力,又实在有力,软绵綿地紧缠着,对方怎样都不能摆脫 的,就是好手。宗师告诉我,他从来未遇过这样的手,直到他遇上 梁碧;梁碧师公所用的,正是磁明的省力之法。而年轻的叶问,只 知用力顶着对方,结果力被一借,便中了重击;用力顶着对手,最 多只把他逼得后退,但他还没有中拳;顶力的一方,完全是浪费气 力的。

浏览740次