目前此势的名称在民间的流传中有“闪通背”,“闪”字含有躲闪、化解,快 速之意;“山同背”,是指双臂、头,动作外形如“山”字型;“扇通臂”,则指动 作定势,背部舒拔似扇面。虽然文字不同,但其动作外形、技击含义是一样的。 本书所采用的名称,是依据澄甫宗师所传。

当我们做闪通背动作1身体向右的转动时,是由低架的动作姿态恢复到身体 中正的动作架势。身法的变化是由腰髋的转动,带动上体向右的拧转,同时右臂 的内旋、翻转上提,是传统杨式太极拳术中的劲法之一“提劲”的体现。即为提 上、拔高之意。提时要借腰的拧转之势,腰腿之力,双掌随腰转动起身翻掌,就 蕴育着快速躲闪、化解之意。左脚的迈出,此时要松腰髋,顶头悬、沉肩肘、双 臂撑圆,是力量的积蓄3动作2时,腰髋沿水平位置的移动,带动身体立身弓 步,右腿的弓蹬之力,催动了双掌推撑动作的完成。这一推一撑,也蕴涵着快速 进击之意。推掌时左臂不可僵直,要自然撑圆。右掌的上撑要含微向后的引带劲 力,是顺步撑架掌,所以身体要侧向前。定势时要达到势停意不断,立身中正, 肩与髋,肘与膝、掌与脚的形合意连。松肩沉肘,含胸拔背,将劲力贯通于腰, 背、肩、臂,意撑八方。

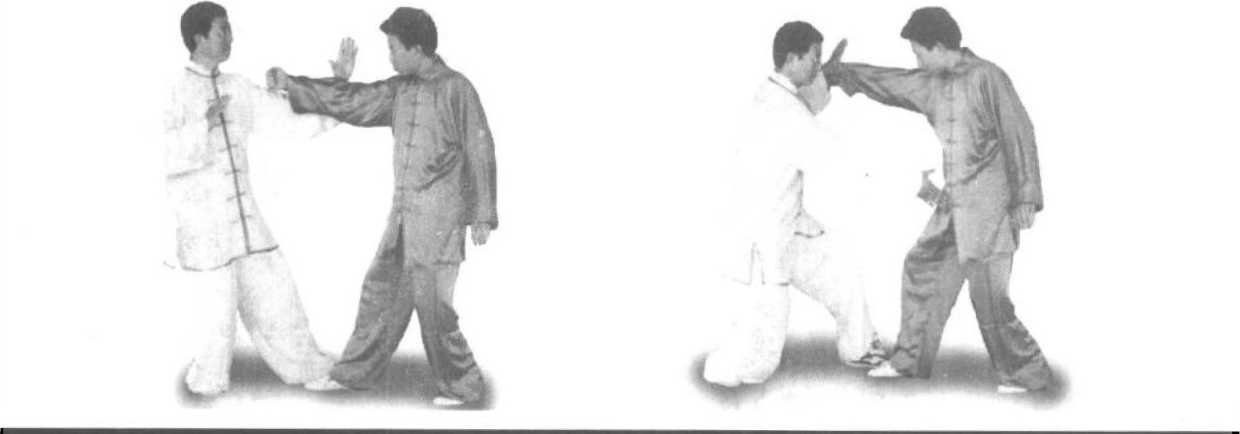

技击含义:对方用拳或掌向我进击,我用右臂迎击,同时翻掌向后外引带化 解使其实却重心,同时进步以左掌向对方胸肋部及背部进击。(图66、67)

第31式转身撇身捶

转身撇身捶的动作也是传统杨式太极拳套路中五种拳法之一,它的动作是由 两部分组成:转身撇拳(捶)及弓步冲拳。“转身”强调了此动作身法的变化, 在转身的时候,首先要注重的是虚领顶劲,尾闾中正,即腰髋的转动带动身体沿 纵轴的旋转。左脚的内扣135度,加强了身体向右后转动的幅度。使得右脚随身 体的转动能轻松的提起迈出。右脚的落点要稍偏右,双脚的距离与肩同宽,以避 免双脚在同一直线上的现象出现。左脚、右脚,身体重心垂线三点确定了动作姿 势的稳定性,加强了撇拳(捶)动作的力度。“撇拳(捶)”也称之为“反背拳 (捶)”,一般的讲“撇拳(棰)”动作的翻打,是在大幅度转体的情况下借势进行 的。右拳的翻打是以右肘关节为圆心,右前臂为半径,拳以扇面形的动作弧线体 现。右拳击打时意贯拳背,是翻打、格挡的意思。松肩垂肘,右臂撑圆,是右拳 动作姿态,劲力通顺的的基础保证。随身体重心的右移,右弓步的形成,腰髋的 继续右转,右拳回收,含有引带,化解之意。左掌横掌推出D此时意贯左掌外缘 及左臂,称之为“刚劲”或“截劲”。其作用全在右拳的引入落空,对方不能化 解时,向对方中心发力。动作上应虚领顶劲,含胸拔背,肩肘松沉、立身中正, 敛气凝神,力由脚而腿,而腰、而掌,节节贯通。随后,腰髋的回转,身体的左 转,带动右拳的击打。在传统杨式太极拳术中凡用身法和手法将对方劲力顺势化 解称之为“吞”,也可以看作是合劲。而用身法和手法顺势借力进击,称之为 “吐”,也可以看作是开劲。这动作上的一吞一吐,劲力上的一开一合,技法上的 一化一进,就把转身撇捶的动作的圆活连贯,连绵不断,劲力的刚柔相济有机的

组合起来。

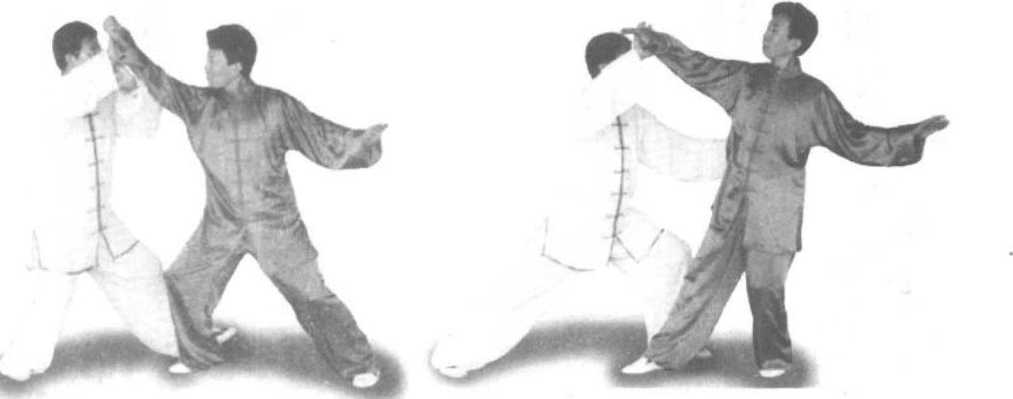

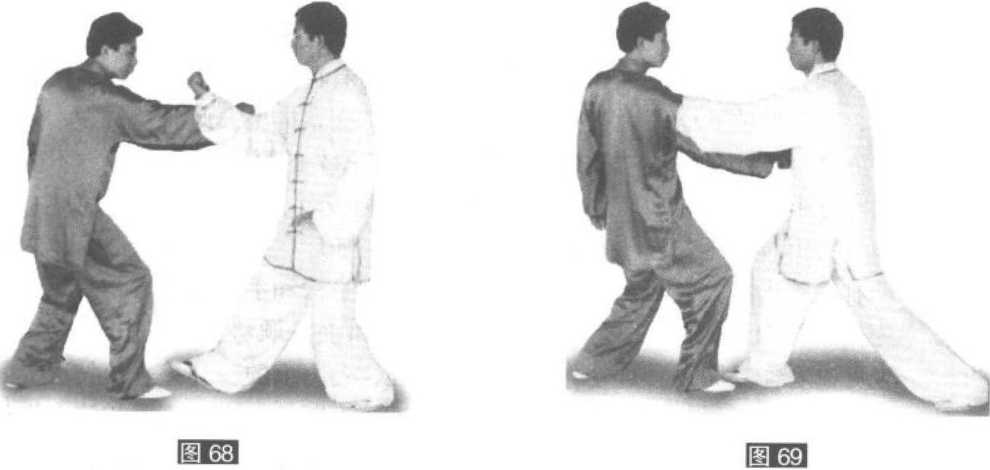

技击含义:对方由右后用右拳进击,我急速转体,以右拳自上而下撇拳翻打 格挡。并顺势向后与带化解对方之势,随即以左横掌进击对方胸部,对方以左手 推拦,我转腰化解以右拳进击对方软肋。(图68、69、70、71)

第32式进步搬拦捶

同前。

第33式上步右揽雀尾第34式单鞭

(均同前)

浏览1,869次