1. 提手上势两手往里向前提合,是为合劲。两臂 须随腰收合,脚、手的动作须由腰带动,协调一致。

2. 两臂随腰转搓合时,胸部不可正对前方,上 体应稍侧身,这样既可减少受攻击目标,亦符合含蓄 其势,以应敌之变化的用法要求。

3. 两掌开始里合时,右手略下沉,向前时再略 向上,左手沉合,虎口对右肘弯,左手指-与右臂平, 相距为一拳余,二掌形成左右搓合之劲,拟对应敌 之腕、肘膊处。做到两膊相系,两掌有左右隅合之 意、前后有搓提之劲,右手尖、鼻尖、右脚尖三尖 相照。

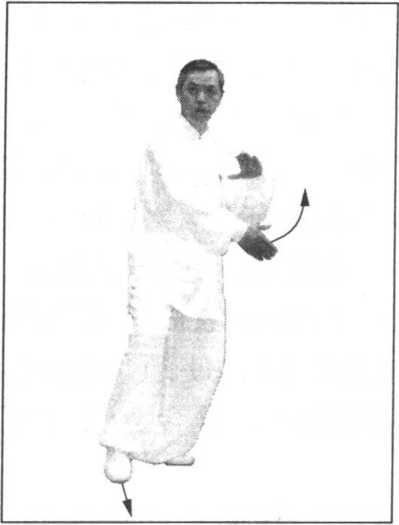

4. 定势,右脚踉着地是虚点地面,脚掌虚悬, 脚尖不能翘得太高,尤其注意右膝要微屈弓,不要挺 直,做到劲以曲蓄而有余,以应顺敌踩蹬我之膝部。

5. 提起右脚后不要靠近左足内踝再向前,而是 提起即弧形向前,两足不可在一条直线上。

用法

接前势,敌自右侧击来,我即将身体由左向右侧 回转,左足里扣。体复左转,右足随势提起向前进 步,脚跟着地,脚掌虚悬,坐实左腿,同时两手互相 徉里提合,接敌腕和肘膊处,含蓄在胸,两膊相系, 接入彼劲,息心体认,以待彼动。因敌变化,敌若进 身,我则采捋,敌若抽身,我则向前上搓提挤出或横 冽其肘。

注释说明

所谓提手上势的“提手”是一种着法,手即法之 义。提手即为提法,是太极拳搠捋挤按、采拗肘靠、 抹勾拂拨、开合提担等九十六法中的至要着法之一。 其用法犹如两手合抱地向上提起,状如提物,故名,

提手上势的定势与手挥琵琶似同,而左右方向相 反,但就技击劲别的实质内容而言,则差异甚大。本 势用的主要劲别是合劲、提劲和搓劲;而手挥琵琶势 用的主要劲别是缠绕劲、穿化劲以及采洌、剪托之 劲。劲别的不同决定了其技法及中途动作的不同。有 的拳家未作深究,不明所以,把提手上势看作虚回含 化而否定它的提搓合劲,更有把它视作右手挥琵琶或 右手挥琵琶的组合,这是不应有的错误。两者之所以 冠以不同的名称,是由于两式从动作形式到技击劲别 的内容都有较大的区别,否则按一名可矣。但从其:相 似的定势来看,两者都类同于松溪征南派《内家八 桩》之“龙桩”,两手侧掌,一长一短,一前一后, 一伸一屈,置于身侧左或右的同一侧,前后遥遥相 对,互相呼应,两眼透过长手的食指极目凝视,眼与 长手的食指尖等高。此式即为古代拳术中最常用的以 静御动的格斗势,一名“长短手”。在防守上含有静 观待变、以静伺机和长以卫短、短以救长以及以进为 退、以退为进的意义。这里的静是一种自然的静态或 静象,而不是一种“死静”和“死寂”,即静中触动 动犹静。要求神志清逸,头脑冷静,善待机势。静中 要寓预动之势,守中须寓攻击之意。劲营体内,力奋 骸外。前手主守、主掩护,后手主攻、主突击。换言 之,短手随时可以乘隙而进击。《沈子拳法》方略篇 中说的“急着前去,补手木目承;隐着埋伏,出奇制 胜”形象地描述了其作用和意义。如果要说提手上势 与手挥琵琶有什么共同点的话,或许就是这一点。

第六式白鹤亮翅

谱诀:舒臂提踵似鹤栖,着意随心肱贯气; 上分下展任自然,信步攻防惊天地。

动作过程

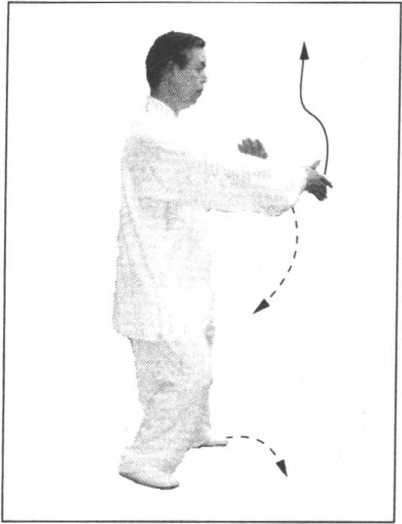

1. 左胯根微内收,腰身左转,右膝提起,右足 略带弧形向内钩回。同时,左肘向后撤,左臂随势内 旋,掌心朝下;右手外旋,随转体向下、向左画弧, 置于左手下侧,掌心朝上。眼神稍顾左肘后撤,即转 向前平视(图26 )。

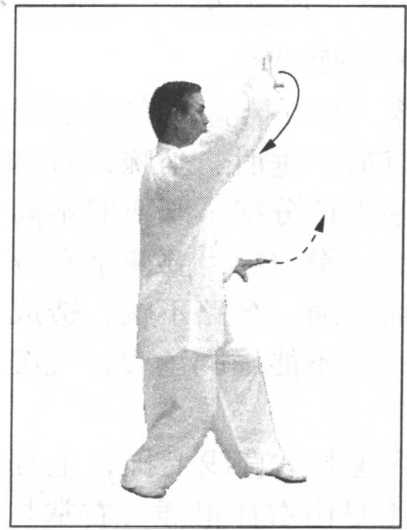

2. 右脚前迈落下,脚跟着地,腰胯渐左转,右 脚尖随势以脚踉为轴内扣约45。踏实,重心渐移至右 腿,下蹲坐实。同时,右臂上提至胸前,左掌附于右 前臂里侧,向前(肩)靠(前臂)。眼神先于右臂靠 挤前视,随即移视右掌(面向东)(图27)。

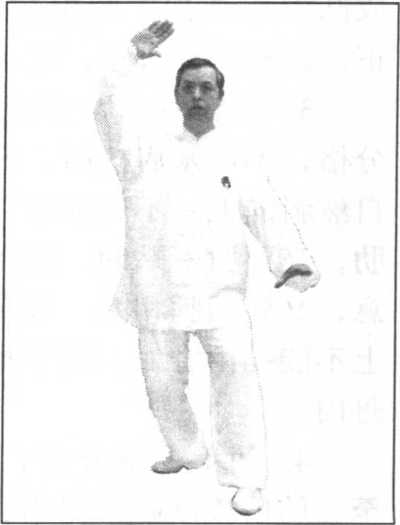

3. 身体微左转,左脚稍提起,落于右脚左前, 脚尖虚点地,左膝稍屈弓,成左虚步。同时,右掌向 前上提,随提随内旋,掌心朝外,垂肩、沉肘、坐 腕,手指斜朝上,护于右额前;左掌弧形下落于左胯 旁,掌心朝下,指尖朝前。眼稍关及右掌上提,随即

杨式祓诠释

向前平视,但眼神仍要顾及两掌(图28、附图28 )o

图26图26图27图27

图26

图26

图27

图27

浏览323次