从前面对男子自由式摔跤运动员不同力量形式来说,虽然功能性力量 与运动水平的相关系数并不显著,但这并不是成为其忽视的理由,因为那 毕竟仅是统计学上的一种解释,并不能完全代表训练实践的真正需求。从 对不同力量形式的统计来看(图21),虽然国家队已经涉及了一定比例的功 能性力量训练,但功能性力量还显得明显不足,这势必影响男子自由式摔 跤运动员的力量训练效果及力量的发挥。因为功能性力量训练已经突破了 传统意义上的单关节抗阻训练,而是将神经肌肉募集能力和不稳定下的动 作控制能力提到了一定的训练位置,注重人体肌肉的发力关系,如深层小 肌群与表面大肌群的协调关系,稳定发力与不稳定发力,下肢与上肢的用 力顺序等。这些都是是对传统抗阻训练的一种扩展和深化,这就会对最大 力量、快速力量及力量耐力等力量的发挥起到了重要的推动作用,从而达 到提高训练质量的目的。

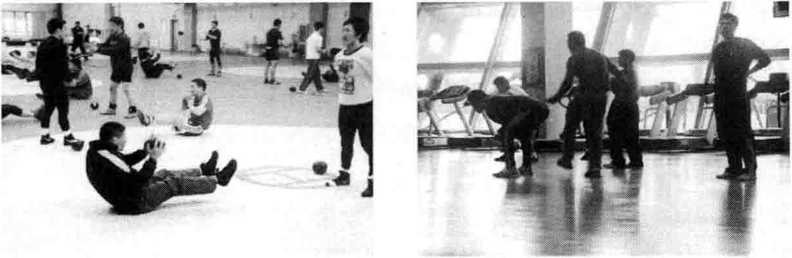

当前,功能性力量训练方法还是比较多的,如振动训练、核心区力量 训练及悬吊训练等,其采用的训练设备也多种多样(表48)。笔者看到在男 子自由式摔跤队中也进行了不同形式的功能性练习(图27),但最大的问题 在于训练中的比例问题,因为,过多的采用这样的一些手段或方法,也可 能造成快速力量的下降。当然,这种关系性研究还不明确,至少目前还没 有一致性的结论,还有待于实践的深入。但毋庸置疑的是,适当比例的功 能性力量训练对运动员动作的稳定性和最大力量的发挥有着显著性的作用。

功能性力量训练的一个重要作用就是可以加强小肌群肌肉和深层肌肉 的能力,一些教练长期针对运动员的多关节大力量进行训练,如下蹲、卧 推、卧拉、上举等身体大肌肉的训练,认为大肌肉力量训练能够提高运动 员的运动表现。然而,教练员更重要的是要认识到,随着运动员训练水平 的增加,训练质量尤为重要,尤其是训练中的细节将是决定成败的关键。 事实上,一些小肌群的力量训练,在某种程度上可能起到了更为重要的作 用。例如,摔跤运动员的肩部损伤问题,经常是由于其深层的肌群力量薄 弱引起的,据何子红(2006)对国家女子摔跤运动员的调查显示,除耳部 损伤比例较大以外,就是膝、腰和肩部[86],而且从前面的等速力量测试来 看,其肩部最大力量有着重要的作用,而肩部最大力量的发展显然离不开 小肌群力量的发展。

表48功能性训练的基本手段与原理

训练方法

稳定与不稳定

主要工作原理

徒手练习

稳定、不稳定

动员核心肌群,提高基础力量

平衡盘

不稳定

通过增加不稳定性,提高核心肌群控制能力和力量

气垫

不稳定

同上

瑞士球

不稳定

同上

悬吊运动

不稳定

同上

滑板

不稳定

同上

图27国家男子自由式摔跤队功能性力量训练示例

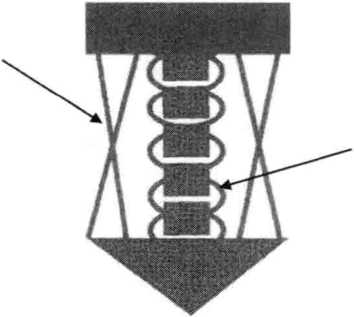

功能性训练的另一个重要作用是将弥补由于过多的动力性训练而引发 的肌肉不平衡现象的发生,功能性训练的一个主要作用就是发挥动作稳定 性的作用,而稳定性与力量是两个完全不同的概念,至少不能完全划等号。 在自然状态下,动力肌群与稳定肌群相比,总是处在支配地位,在力量训 练中占有绝对优势比例,但过多的应激会施加在局部稳定肌肉系统上,这 不仅导致身体动力肌群的不平衡,而且尤其导致了稳定肌群的不平衡和肌 肉损失,从而影响全身性力量的发挥。王卫星(2007)在对核心力量训练 的研究中指出,人体核心区域肌肉系统被视为一个盒子或者气缸,腹部肌 肉在前,背部和臀部肌肉在后,横隔肌作为盖板,盆底肌和环绕髋部的肌 肉群为盒底(图28)[87]。当肢体发力时,核心区肌群蓄积的能量从身体中 心向运动的每一环节传导,核心区部位拥有的肌群最大,产能和储能也最 多,无论是短跑技术中的伸髋鞭打扒地,还是跆拳道技法里的后横侧踢击 打,看似只是脚对地面或人体的作用,而实则是来自于腰髋肌群的原动力,

盆底肌盆底肌局部稳定肌局部稳定肌横隔肌横隔肌整体原动肌整体原动肌图28人体核心区域解剖学概貌图28人体核心区域解剖学概貌并向下肢形成有效的动量传递。 通过功能性训练也能提高神经 适应,Marius S (2009)以 19 名普通男性为研究对象,经过8 周的下肢单关节稳定性力量训 练后得出,稳定性力量训练提 高了比目鱼肌和内侧腓肠肌的 H-反射[88](它是指次强刺激 胫后神经所诱发的小腿三头肌 的反射性反应。是利用较小强 度刺激神经,经感觉神经纤维 向上传导至脊髓,再经单突触

盆底肌

盆底肌

局部稳定肌

局部稳定肌

横隔肌

横隔肌

整体原动肌

整体原动肌

图28人体核心区域解剖学概貌

图28人体核心区域解剖学概貌

联结传入下运动神经元而引发肌肉收缩所记录到的反应波[89])。

浏览411次