太极拳的推手.,虽然是练习技击功夫的主要方法,但是把 它作为一种健身运动来说,也是富有趣味的。因为两人对练时 都是尚巧不尚力,不但变化较多,而且有丰富理论可以研究,更 能引人入胜,令人久练不厌。下面就是根据健身运动的要求,为 初学者介绍一些入门方法,所以下面所作的图解以适合一般要 求的定步推手和推手的八个基本动作为限。

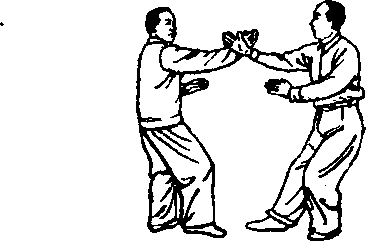

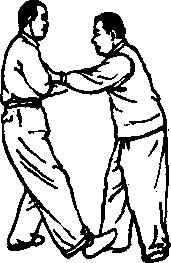

第一,单搭手

这是初学推手时的动作最为简单的式子,两人搭手时只要 搭一只手,都用右手或者都用左手,推手时也只用相搭的两手 连续做圆形动作(习惯上叫做画圈子),没有其他花样。画圈子 虽然是很简单的动作,但要画得非常自然,而且能够在“不丢 不顶”的分寸上掌握得非常恰当,却也不是短期练习所能见功 的。单搭手,根据出手和出脚的不同,可以分做四种式子:搭 右手而右脚在前的叫做顺步右搭手式;搭右手而左脚在前的叫 做拗步右搭手式;搭左手而左脚在前的叫做顺步左搭手式;搭 左手而右脚在前的叫做拗步左搭手式。下面的插图就是顺步右 搭手式,其他各式,可以按照上面的解释,由学习者自己去比 556

拟,插图从略。单搭手的推手方法,以顺步右搭手式为例,说 明如下:两人相对立(站在左方者作为甲方,站在右方者作为 乙方,以下同),右脚踏出,都为虚步,右手都在腕背处相贴, 左手各自放在右肘的左下方。假定由甲方先出手,甲的右手应 当微微沉腕,随即徐徐伸向乙方的胸前,同时变虚步为弓步,使 身体徐徐前进;乙的右手应当顺着甲的手的方向徐徐屈臂坠肘 (两人的腕部不可松开)将甲手引向自己的右肩方面去,在引带

的过程中,应当循着广形的弧线,同时 微微坐身(因为乙方本来站的是虚步, 只能微微坐身,如站弓步,必须尽量坐 身),以与来势相适应。到此时,甲的 右手不宜再向前伸,应当徐徐收回,而 由乙方按照甲方先前的动作将手伸向 甲方的胸前。伸手时应当循着V形的 弧线.(使与上面的弧线合成一个圈 单搭? 子),同时变虚步为弓步徐徐向前进

身,甲方亦按照乙方先前的动作,趁势 屈臂坠肘将乙手引向自己的右肩方面去,同时变弓步为虚步并 尽量坐身。这样的一来一往就是画了一个圈子,以后可以照开 始时一样连续做下去,如果觉得肩臂或者后站的一腿乏力了,可 以改推顺步左搭手或者拗步的左右搭手。上面所说,将右手引 向肩旁的动作,可参考双搭手的图3,将左手引向肩旁的动作, 可参考双搭手的图5 (这种动作在双搭手里都叫做掘

单搭手的推手虽然比双搭手简单,但在动作上也应当注意 下面两个要求:(1)双方的进退(包括步法的变换和手臂的屈 伸)在动作的速度上应当力求一致,以符合“不丢不顶”的要 求;(2)在坐身时,即变弓步为虚步时,应当微微含胸并放松

腰肢,以符合“气沉丹田”和“气宜鼓荡”的要求。

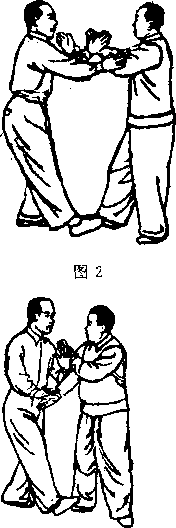

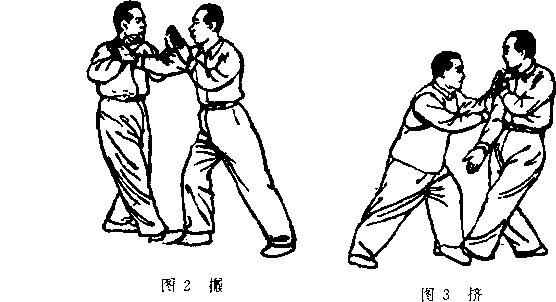

第二,双搭手

双搭手虽然是研究推手八法的式子,但是,在初学时,一 般都是按照画圈子的方法去进行练习,如同练习单搭手一样,当 然,在动作上是比较难了。它也是以腕部相搭的两手作为标准, 分做顺步左、右搭手和拗步左、右搭手四种式子,下面的图1就 是顺步右搭手,图2就是拗步左搭手,其他两式的插图从略& 单搭手只要一手相搭,在推手时可以练习较大的画圈动作, 所以两人的对立不妨离得远些;双搭手的圈子比较画得小,两 人的距离就应当近些,大抵以踏出的一脚互相接近为标准。在 推手前,踏出的一脚都用虚步,在推手后,总是进的一方用弓 步,退的一方用虚步。现将所附各图依次说明如下:

图1,两人右手相搭,右脚踏出,这与单搭手的顺步右搭手 式是同一模样的,所不同的是:甲的左手要放在乙的右肘旁,乙 的左手要放在甲的右肘旁(图中放法不同,下面另有说明)。

图2,两人左手相搭,脚步不变,甲的右手放在乙的左肘旁. 乙的右手放在甲的左肘旁(图中放法不同也在下面另作说明)。

图3,是乙的右手伸向甲的胸前(与单搭手的伸手相同),被 甲引向自己的右肩旁,此时,甲的左手仍在乙的右肘旁,而乙 的左手已摸不到甲的右肘,只得移到自己的右肘旁去搭住甲的 左手(都用手背相贴),这就是从右搭手换到左搭手的第一步。

图4

图4

图4,从上式(图3)乙将右手落下,准 备由下而上转到甲的左肘外面,甲正在等待 乙的右手向上转,将身体转正后,便可将右 手搭到乙的左肘上,这就是右搭手换到左搭 手的第二步,再下一步就变成图2的拗步左 搭手。

图5,是从图2的式子,甲的左手伸向

乙的胸前被乙引向自己的左肩旁,甲趁势用 右手去搭住乙的右手(与图3用左手相搭的

动作相同),以下再仿照图4的动作就能把左搭手仍变为右搭手

(如图1)

以上从图1的右搭手式经过图3、图4的动作.变为图2的 左搭手式,再由左搭手式经过图5和图5以下的动作,又回复 到图1的右搭手式,就是双搭手画圈子的方法。这样的一来一 往,已经具有顺步右搭手和拗步左搭手两个式子的推手动作。换 步后变成顺步左搭手,经过同样的伸手和引手的动作就会变成 拗步右搭手的式子。把四个式子推熟以后,自然能够引起变化, 可以顺推、逆推、高推、低推,画出错综复杂的圈子来了,这 就是练JJ定步推手的初步要求。

初学推手时,总是只会用手而不会用手以外的腕肱(即小 臂)部分,所以在搭手的式子上,搭在对方肘旁的一手,总是 用手掌去搭,如双搭手图1,甲方的左手和图2甲方的右手。但 较为进步一些的推手,并不是单纯用手去完成动作的。这里不 贷全身来说,只拿上肢的腕和肱来说,凡是推手较久的人,总 是用腕或者用肱去搭在对方的臂上;如双搭手图1,乙的左手和 图2乙的右手都是用腕肱去搭,这是特意把手空出来留作别用 的-种式子。从图3可以看出,甲方引带乙的右手是用手的,从 图5可以看出.乙方引带甲的左手是用腕肱的,试问乙的两手 空着不用是不是比甲的两手要灵活得多?回答是肯定的。因为 乙的两手可以随时落下来在甲的左臂上增加新的动作使甲方吃 亏。这是推手中很重要的一.个方法,所以特地在这里略为介绍, 以备初学推手者日后有所参考。

第三,八个基本动作

这八个基本动作在习惯上叫做推手八法,术语叫作權、撮、.

挤、按、采、侧、肘、靠,依次图解如下:

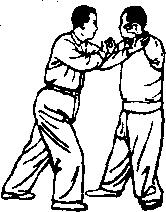

棚:读如朋,这是一种向前而又向上 用力的斜线动作。如图1,两人本来是顺 步右搭手的式子,由于甲方用右手向前 推(即不让乙方走双搭手图3的动作),

乙方只得趁势屈肘,用胲部贴住甲方的 肱部,甲方如继续用力,乙方在还击时应 当用向前而又向上的權劲(当然可以用 其他化劲,这里不谈),其斜线如(〇,

乙方的还击.如果用只有向前一个方向 的直劲(如一)虽然也能把甲方击出,但 是所用的力要比较大些,用權劲带有向上的方向,能把甲方的 身体掀起,使甲方站立不稳,用小力可以有大力的效果。

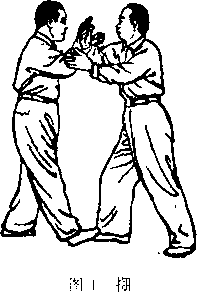

搨:读如吕,这是顺着对方主力前进的方向向自身而又向 两旁(左或右)用力带引的斜线动作,如图2,乙方用棚劲还击, 甲方趁势将两肱转为一前一后贴住乙方右臂(即主力所在),用 向里而又向右的掬劲使乙方的棚劲转变方向,图中乙的右臂斜 向甲的右肩,就是被撫动后的新方向。檷是一种常用的化劲,目 的在于使对方的还击落空,并使对方身体向我身的左方或者右 方倾侧,然后乘其站立不稳,再加力于对方身上,无需用很多 的力量就能使对方受制于我。

挤:这是一种向前而又向下用力压迫的斜线动作。如3图 甲的左腕贴在乙的右臂和左手上,甲的右手放在自己的左腕上。 在这时,甲本可向前发劲将乙发出,但甲是用向前而又向下的 压力,使乙的身体被挤而向后倾侧,乙如无法解脱,甲只要在 右手上稍稍加力便能将乙推出,乙如勉强向上挣扎希望竖直身 体,甲即可撤消向下的压力而向前发力,乙的身体就要被击出

更远。挤动的方向用线表示如甲方),倘由乙方用挤劲则为 这样的/斜线,它与_劲的方向恰恰上下相反。

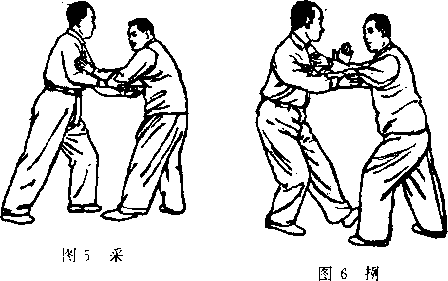

按:这是一种向下而又向自身的方向用力下沉和引带的斜 线动作。如图4,乙的两手按在甲的右肱上。按照字的一般意义 来说,应当是向下用力的动作。照图中的式 子来看,乙方也可以用直劲前推或者用挤 劲的方向去推。但太极拳的按劲是:乙的双 手一面向下沉劲,一面还要贴住甲的右肱 向自身的方向引带(即是这样的、斜线)。 乙的两臂伸直,并不是为了向前推出,而是 准备屈肘下按以便将甲的身体向自身的方 向引带。用按劲时应当注意下面两点:

(1)甲的右肱如果毫不用力而没有向上的

^ ^ 顶劲,乙是无法向自身引带的;(2)乙用按

劲向自身沉带时须防备甲趁势向前冲撞, 因此沉带时必须偏向自身右方或者左方。按劲是使对方向前俯 身的动作,如对方不肯俯身而向后挣扎,用按劲的一方便可趁

势向前发劲将对方推出。

采:这是向下沉劲随即向自身左方或者右方用力提带的一 种动作。如图5,乙的两手臂放在甲的两手臂上,换言之,就是 甲的两手臂托住乙的两手臂。此时,乙如用劲一沉引出甲的向 上的托劲,随即松去沉劲用手向自身右方提带,就能使甲的身 体向左方或者左前方倾侧而站立不稳。先沉后提的用劲方法,与 采物时一落即起的动作相象,所以叫做采劲。用采劲时也要注 意对方趁势冲撞,因此,在提带时所用的劲必须与对方的托劲 相适应。

捌:读如列,这是顺着对方主力的方向循弧线用力使对方 身体旋转的一种动作。如图6,甲的右手推乙的左肘(是甲的主 力所在),乙的左手趁势在甲的右臂上循弧线(如、)用劲捋下, 同时,甲的左手正在乙的右臂上加力,乙的右手即趁势在甲的 左胸上循弧线(如广)向甲的右下方用力推出。乙的两种劲同 时加在甲的臂上和身上,就能使甲的身体向右方旋转而倾侧。图 中乙的视线所指的方向,就是甲的身体受捌后将要旋转和倾侧 的方向。

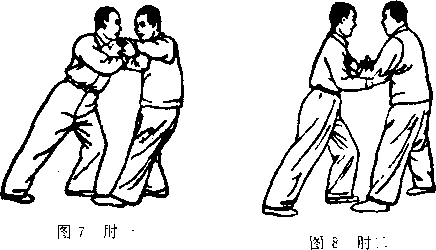

肘:这是用时击人或者用肘沉带对方手、臂的动作。如图 7,甲的左手本来是向乙的胸前直伸的,乙在向左榧的时候用左 手去推甲的左手,甲即趁势屈臂用肘尖去追击乙的胸脯,这是 不及换手时趁势用肘击人的一种方法(用肘击人当然不止这样 一个式子)。如果乙的左手不去推甲的左手而是继续向左榍,甲 无屈臂的机会就不能用肘击乙了,可见用肘击人先要有趁势屈 臂的机会,如果根本没有这种机会或者机会已经错过都是不应 当用肘去击人的。如图8,是用肘沉带的一个式子,它比图7的 用途为大。图中,甲的右手正在托住乙的左肘,乙在此时,如 果用左手去推甲的胸脯,他的左臂就要被甲托平,这个形势对 乙是大大不利的,因此,乙应当用肘向下沉并同时向后带(左 手仍贴住甲的胸脯不要离开),便能使甲的身体向右前方倾侧而 站立不稳,由于乙的左手并未离开甲的胸脯,乙如在此时伸左 臂一击或者用左手向左方用力一抹,就能把甲击出或者击倒。

靠:这是用肩去靠击对方的动作,它同肘一样也是不及换 手时趁势追击的一种方法。如图9,甲的左手原来也是向乙的胸 前伸去的,被乙用双手向左面撮,但因为搢劲用得太急,同时,

腰又转得少了,未能及时把甲的身体撮到左边去,甲在被掮时 即趁势自动转身,用左肩追击,乙虽含胸坐身,但胸脯并未侧

图9靠转(参阅图2,擢),很容易被甲用肩击 出。以上所说的肩击,在别种武术里也 >不是没有的,不过推手时的用肩,主要 在练靠,不是在练击,因为甲被搌后, 赶紧用肩去靠住乙的身体,就是练习 “不丢”的功夫,如果立即用肩去撞,不 但犯了 “顶”的毛病,而且也有被乙变 劲击倒的危险。用靠的好处就在于能 进能退,乙如被靠而发生不稳现象,甲 于此时用肩撞击就不会有危险,乙被 靠后如仍能站稳,并且在甲的肩臂上 变劲,甲亦可趁势收回肩臂,不致发生冒昧撞击而无法收回的 危险。另外,用肩靠,力的方向是向前而又向下的(与挤劲的 方向相同),用肩撞击,力的方向是只向前而不带向下,无论撞 着或者撞不着,自身也不免有向前倾侧的危险。可见用肩靠是 比用肩撞更为有利。又,用靠本来应当趁势进步的,图9是按 照定步推手来说明靠的形式,故在姿势上有与靠劲不尽符合的 地方。

图9靠

上面所说是只供初学推手者作为参考之用,故所作图解仅 仅以介绍定步推手的基本动作为限。至于动作上的用劲方法和 有关姿势如含胸、坐身、沉肩、垂肘等等都非初学所能领会,而 且说得过于复杂,对初学来说,也并不相宜,因此略而不谈。总 之,在学推手时,如果只学画圈子是很容易学会的,不过趣味 比较少些,但欲学推手八法,就比较复杂了,而且也很难无师 自通,如有机会,还是从师学习为宜。

附 录

王宗岳的太极拳论

太极者,无极而生;动静之机,阴阳之母也。动之则分,静 之则合。无过不及,随曲就伸。人刚我柔谓之走,我顺人背谓 之粘。动急则急应,动缓则缓随。虽变化万端,而理惟一贯。由 着熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明。然非用功之久,不能豁 然贯通焉。虚领顶劲,气沉丹田。不偏不倚,忽隐忽现。左重 则左虚,右重则右杳。仰之则弥高,俯之则弥深。进之则愈长, 退之则愈促。一羽不能加,蝇虫不能落。人不知我,我独知人, 英雄所向无敌,盖皆由此而及也。斯技旁门甚多,虽势有区别, 概不外乎壮欺弱、慢让快耳。有力打无力,手慢让手快,是皆 先天自然之能,非关学力而所为也。察“四两拨千斤”之句,显 非力胜。观耄耋能御众之形,快何能为?立如枰准,活似车轮。 偏沉则随,双重则滞。每见数年纯功不能运化者,皆自为人制, 双重之病未悟耳。欲避此病,须知阴阳。粘即是走,走即是粘。 阴不离阳,阳不离阴,阴阳相济,方为懂劲。懂劲后,愈练愈 精,默识揣摩,渐至从心所欲。本是舍己从人,多误舍近求远。 所谓差之毫厘,谬之千里,学者不可不详辨焉。

566

长拳者,如长江大海滔滔不绝也。十三势者:權、搨、挤、 按、采、例、肘、靠,此八卦也;进步、退步、左顾、右盼、中 定,此五行也。 l、損、挤、按,即坎、离、震、兑四正方也。 采、洌、肘、靠,即乾、坤、艮、巽四斜角也。进、退、顾、盼、 定,即金、木、水、火、土也。

武禹襄的太极拳论

一举动,周身俱要轻灵,尤须贯串。气宜鼓荡,神宜内敛。 无使有缺陷处,无使有凸凹处,无使有断续处。其根在脚,发 于腿,主宰于腰,形于手指。由脚而腿而腰,总须完整一气。向 前退后,乃能得机得势。有不得机得势处,身便散乱。其病必 于腰腿求之。上下前后左右皆然。凡此皆是意,不在外面。有 上即有下,有前即有后,有左即有右。如意要向上即寓下意。若 将物掀起而加以挫之之意。斯其根自断,乃坏之速而无疑。虚 实宜分清楚,一处自有一处虚实。处处总此一虚实。周身节节 贯串,无令丝毫间断耳(原注云:此系武当山张三丰老师遗论, 欲天下豪杰延年益寿,不徒作技艺之末也)。

十三势歌诀

十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。变转虚实须留意,气遍 身躯不少滞。静中触动动犹静,因敌变化示神奇。势势存心揆用 意,得来不觉费功夫。刻刻留心在腰间,腹内松净气腾然。尾闾 中正神贯顶,满身轻利顶头悬。仔细留心向推求,屈伸开合听自 由。入门引路须口授,功夫无息法自修。若言体用何为准,意气 君来骨肉臣。想推用意终何在,益寿延年不老春。歌兮歌兮百四

十,字字真切义无遗。若不向此推求去,枉费功夫贻叹惜。

十三势行功心解

以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。以气运身,务令顺 遂,乃能便利从心。精神能提得起,则无迟重之虞,所谓顶头 悬也。意气须换得灵,乃有圆活之趣,所谓变化虚实也。发劲 须沉着松静,专注一方。立身须中正安舒,支撑八面。行气如 九曲珠,无微不到。运劲如百炼钢,何坚不摧!形如搏兔之鹄. 神如捕鼠之猫。静如山岳,动若江河。蓄劲如张弓,发劲如放 箭。曲中求直,蓄而后发。力由脊发,步随身换。收即是放,放 即是收,断而复连。往复须有折迭,进退须有转换。极柔软然 后极坚硬,能呼吸然后能灵活。气以直养而无害,劲以曲蓄而 有余。心为令,气为旗,腰为纛。先求开展,后求紧凑,方臻 于缜密也。

又曰:先在心,后在身,腹松净,气敛入骨。神舒体静,刻 刻在心。切记一动无有不动,一静无有不静。牵动往来气贴背, 敛入脊骨。内固精神,外示安逸。迈步如猫行,运劲如抽丝。全 身意在精神,不在气,有气则滞。有气者无力,无气者纯刚。气 如车轮,腰如车轴。

打手歌

棚摞挤按须认真,上下相随人难进。任他巨力来打我,牵 动四两拨千斤。引进落空合即出,沾连粘随不丢顶。

又曰:彼不动,己不动,彼微动,己先动。劲似松非松,将 展未展。劲断意不断。

河北永年人武河清,字禹襄(1812 —1880),出身于小官僚 地主家庭,兄弟三人在家练习武术。当杨露禅(1799 — 1872)自 陈家沟返乡后,禹襄兄弟爱其术,从学陈式老架太极拳,得其 大概。禹襄兄澄清(1800 —1884)于1852年中进士,官河南舞 阳县知县,禹襄赴兄任所,便道过温县陈家沟,拟访露禅之师 陈长兴(1771 —1853)求益。道经赵堡镇,知长兴已老病(这 年长兴已82岁,越岁卒),时陈青萍在赵堡镇教授陈式新架太 极拳,遂从青萍学新架月余,备悉理法 澄清于舞阳盐店得王 宗岳(乾隆年间人)《太极拳谱》,禹襄得谱研究,更有发悟,以 练拳心得发挥王氏旧谱之义,为《十三势行功歌诀》作注解十 条,名为《打手要言》;又衍为《十三势行功心解》四则,并归 纳锻炼要领为《身法十要》。其著作皆根据其本身的体验,故简 练精要,无一浮词。

禹襄之甥李经纶,字亦畲(1832 —1892),于1853年始从 禹襄学拳。亦畲研究太极拳,仿禹襄实验之法,招致乡勇以自 验其技,一再笔录修订。亦畲之孙槐荫于1935年在李廉让堂本 《太极拳谱序》中说:“此谱系先祖晚年所著,中经多次修改,方 克完成。每得一势巧妙,一着窍要,即书一纸贴于座右,比试 揣摩,不断实验,逾数日觉有不妥应修改,即撕下,另易他条,

往复撕贴必至完善而始止,久之遂集成书。”李亦畲的太极拳论 文有:“五字诀”一篇、“撒放秘诀”擎引松放七言四句、“走架 打手行功要言”一篇(阐述了走架即是打手、打手即是走架,练 拳和推手相辅相成之理)。近代太极拳的传布,以杨氏祖孙三代 对教材教法不断创新之力为多,而于拳理的钻研总结,首推武、 李,较之王宗岳《太极拳论》之抽象性的概括,远为具体切实, 有继承、有发展,乃能自成一家。

武禹襄拳式既不同于陈式老架和新架,亦不同于杨式大架 和小架,学而化之,自成一派,其特点是:姿势紧凑,动作舒 缓,步法严格分清虚实,胸部、腹部的进退旋转始终保持中正, 完全是用内动的虚实转换和“内气潜转”来支配外形;左右手 各管半个身体,不相逾越,出手不过足尖。原来也有跳跃动作, 到四传的郝月如(1877 —1935)才改为不纵不跳;双摆莲也改 为不拍打脚面,这是为适应年老体弱者的需要而做的改革。

武式推手的步法,仅为进三步半、退三步半一种。

禹襄教读自娱,亦畲行医为业,均以儒生自居,在乡授徒 极少。李所传以同乡郝和(字为真,1849 —1920)的技术最精。 武式太极拳于民国初传入北京时,有些人把它称做李架,待为 真之子月如和其孙少如于1928年间去南京、上海教拳时,也有 人称它为郝架。月如遗有太极拳著作多篇。武、李后辈多不专 研太极拳,武术遂由郝氏传习。少如不教拳亦已多年,上海市 体育宫为了发掘传统,于1961年开设了武式太极拳学习班,请 郝少如教授,以广其传。武式太极拳从未有图解问世,本书拳 照系由郝少如照像,并写动作说明。

(顾留馨)

刖 目

我生长在一个有太极拳癖好的家庭里。故乡是河北省永年 县。先祖父名和,字为真。先父名文桂,字月如。先祖父的太 极拳是从邻居李亦畲(注一)先生处学来的。李先生是他的舅父 武禹襄(注二)先生所传授的。先祖父从李先生学拳很久,数十 年从未中断,一直到李先生逝世的时候。因此,先祖父深得武、 李一派太极拳的奥妙。在先祖父随李先生练拳的时候,先父经 常在旁,因为他是李先生蒙馆中的学生。经过长期观察揣摩,先 父未成年时已能领略太极拳的理论与实践。我自幼也因为环境 关系,早就接触到太极拳。以后在先父的教诲下,对太极拳的 爰好与日俱增,到15岁时已经养成每日练拳的习惯。

自解放以来,在党的领导和关怀下,太极拳已成为一种生 气蓬勃的群众性体育活动,同时也成为广大人民保健手段之一。 这使我深深地感到,我应当把我家所藏太极拳重要文献以及我 家三代教授太极拳的经验公诸全国,并积极参加太极拳研究,从 而为提高和发展这一极其宝贵的民族文化遗产尽我微薄的力 量。

在这样的动机下,我用业余时间编写了这本书^在编写过 程中,上海市体育宫主任顾留馨同志曾予以大力支持,不仅亲 自审阅了全稿,而且选择了一些古拳谱附在书末,并为武式太 极拳写了简介;周元龙同志代为绘图,并在文字加工和编排上 给予大力协助;另外还有不少爱好太极拳的朋友也大力参加了

572

编写工作。我在这里表示衷心的感谢。

由于我的水平有限,不当之处恐难避免,尚希读者不吝指 正和批评。

郝少如

1961年国庆前夕于上海

(注一)李经纶,字亦畲,永年县人,清举人,生于道光十二年九月, 卒于光绪十八年十一月(1832 —1892)。

〔注二)武河清,字禹襄,永年县人,清秀才,生于嘉庆十七年二月, 卒于光绪六年十一月(1812 —1880)。

浏览1,656次