吴式太极拳的全套拳式,虽然有八十四个,但是,除去无 动作的预备式和一起一收(即“太极起式”及“合太极”)两个 简单动作向来不算拳式以外,实在只有八十一个拳式,再除去 重复式子四十五个,可以称为基本拳式的也只有如下三十六个:

(1)揽雀尾8式,(2)单鞭11式,(3)提手上势3式,(4)白 鹤亮翅3式,(5)搂膝拗步3式,(6)手挥琵琶1式,(7)搬 拦捶4式,(8)如封似闭2式,(9)十字手2式,(10)抱虎归 山2式,(11)肘底看捶1式,(12)倒撵猴2式,(13)斜飞势 2式,(14)海底针2式,(15)扇通背2式,(16)撇身捶5式, (17)云手3式,(18)高探马3式,(19)左右分脚1式, (20)转身蹬脚1式,(21)进步栽捶1式,(22)披身踢脚1式, (23)退步打虎1式,(24)二起脚2式,(25)双峰贯耳1式, (26)野马分鬃1式,(27)玉女穿梭1式,(28)下势2式, (29)金鸡独立1式,(30)迎面掌3式,(31)十字摆莲1式, (32)搂膝指裆捶1式,(33)上步七星1式,(34)退步跨虎1 式,(35)转身双摆莲1式,(36)弯弓射虎1式。以上三十六 式中,有十九式是有重复式子的;还有退步打虎一式有连续做 左右式的,本书只列左式;金鸡独立一式,可以作为左右二式, 也可以把左式含混过去的,在图解中另有说明。此外,搂膝拗 步、倒撵猴、云手、野马分鬃、玉女穿梭五个式子都是左右手 连续做三次或者四次,也可以说是一个名称里面包含了几个重 复式子,总之,把基本拳式肯定为三十六个,是比较适当的。因 此,所作图解,主要在说明上述三十六式的动作,对其余重复 式子,除非在接合上有不同的地方必须加以补充以外,只是按 照次序排列名称,不再重复说明,以节省篇幅。另外,还有几 点意见,也得附带说明一下:

下面所作图解,以说明拳式的动作为主,并不涉及动作 的用法。因为太极拳是重劲不重着的,讲着法必须同时讲劲,这 对尚未懂劲的初学者来说,是很有困难的,而且每一个拳式,从 着法来说,虽然都有一定的用法,但是,在应用时,在任何一 个环形动作里处处都有变化可说,若要解释清楚,不但作者限

494

于水平,也限于篇幅,只好略而不谈。

学太极拳应当先从拳式入手,这是毫无疑义的,但是,要 练好太极拳,以提高这一项运动的健身效果,还要从理论上和 法则上去弄清它的关键所在,如果只学会一套空架子,虽然也 有一定的好处,但是在收获上却要差得多了。

3.图解里所补充的拳照和吴先生的拳照,由于师生功夫有 深浅,难免有不少大同小异的地方(主要是补充的拳照,在姿 势上比较有力,不如吴师拳照柔和自然;问题在于动作的质量, 并不在于动作的式样,譬如写字,同一个字,由于质量不同,韵 味不同,字样也要显出差别)。学拳者在图解里遇到动作上或者 方向上有不尽相同的拳照,应当以文字说明为主,补充拳照只 可作为参考之用。

各式的顺序和动作的进退转折方位路线,请参阅插页 “吴式太极拳路线示意图”。

关于图照方面的几点说明

1.本图解共计图132幅。其中有74幅是按照吴鉴泉老师 的原来拳照所描,其余是绘者周元龙按作者与赵寿邨所补照的 拳照绘成吴氏体型的。今将按吴氏原照所描之图的图号列明,以 便读者参考:1、2的侧面图,3、4、5、6乙、7、8、9的侧面 图,10、11、12、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24、 25、 26、 27、 28、 30、 35、 36、 38、 39、 40、 42、 43、 44、 45、 46 的正面图,50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、 62、65、68、69、71的正面图,73、74的正面图,77、78的正 面图,79、80的正面图,82、84、90、91、92、93、95的正面 图,96的正面图,97、103、106的正面图,109的正面图,111 的正面图,112的反面图和图116。

2.为了便利读者查对拳式的方向,把图照中姿势的方向假 定为:面向读者等于向南,背向读者等于向北,面向读者右面等于

A

N

%/ \东[ 西 向东,面向读者的左面等于向西。当读者 练习纯熟后可以根据场地的形状任选方 向,不一定要把预备式从面南站立开始。

A

N

%/

\东

[

西

东图中所有带有实线或虚线的箭头,

东

是表示手或脚的动作趋向。所有图中的箭 头,是表示由本图过渡到下一图的动作趋 向。凡原为较简单的动作,在文字中可能 说明的而绘上箭头反致混淆者,不再在图中表示其动作趋向,可 参看文字和后一图,就能明了。

带有实线的箭头是表示右手或右脚的动作趋向,带有虚 线的箭头是表示左手或左脚的动作趋向。

由于太极拳中脚的动作也较细致,为了表明脚与地面的 关系。在脚旁绘上阴影,借以区别。

狂 ( 表示全脚着地;

狂

?②脚旁无阴影者,表示全脚离地;

③表示脚跟着地;

④表示脚尖着地。

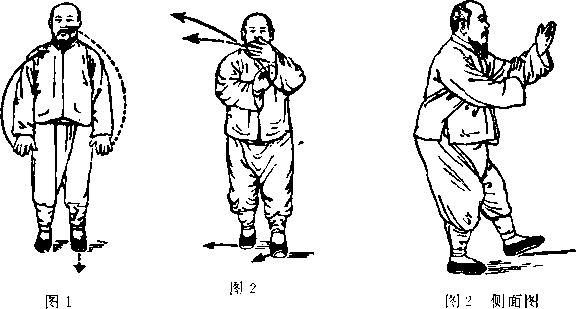

第_式预备式(图1)

本式并无动作,只要静心站着,身体正直,勿挺胸,眼向

前平视,两肩放松,两臂_然垂直,指尖向下,手背向前(用 垂掌不用俯掌,是吴先生晚年的姿势),两脚平行步,两腿直立, 膝弯不要挺出,其余可参考基本动作章的有关说明。

第二式太极起式(图2)

从上式(图1)两手同时提起置于胸前,左外右内,左高右 低,左手为侧掌,掌心向里,拇指尖与鼻尖正对并要一般高,右 手为立掌,掌心向外,指尖在左腕之下,同时,左脚踏出半步, 成为虚步,脚跟着地,脚尖上翘,右腿趁势微屈,承担体重,面 仍向南,如图2 (附侧面图)。又,左脚尖上翘的多少是与屈右 腿的高矮有关,在侧面图里左脚尖上翘不多.就是右腿屈腿 (即坐腿)较高的缘故。

第三式揽雀尾(图3— 6)

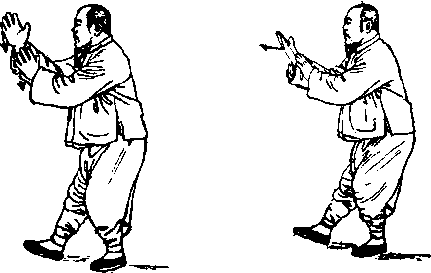

动作一:从上式(图2)在原地向右转身,先转左脚与右脚 成丁字式,踏实后,脚尖向西,随即微微屈腿,承担体重,同 时向右转腰提右脚落在左脚的右前方,变为脚跟着地的虚步,两 脚相距半步,在转脚的同时,右手循弧线,由下而上,经过左 手掌心,向前伸出,成为立掌,拇指尖与鼻尖相对看齐,左手 '也同时向里往下微微收回,至指尖接近右手腕旁时也变为立掌, 两肘下坠,眼视正西,如图3。

动作二:从上式(图3)步法不变,两肘同时下沉,左时接 近胁部,两手在沉肘的同时徐徐转向,右手转为仰掌,左手转 为俯掌,指尖偏向上方,在沉肘转掌的同时,微微含胸坐左腿, 腰亦微向左转,右手作舀水状,预为下一式的伸掌蓄势,方向 正西不变,如图4。

动作三:从上式(图4)两手趁势微带弧线向前伸出,右臂 不要太直,同时右脚踏出半步变为弓步,体重在右腿,左腿伸 直,方向不变,如图5。

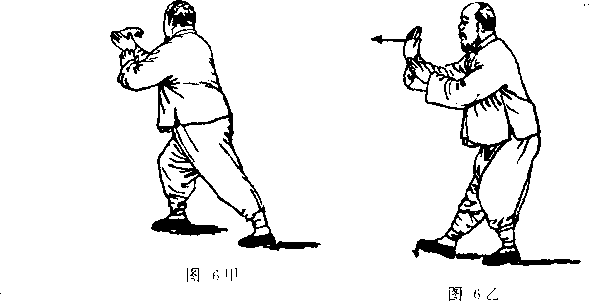

动作四:从上式(图5)仍为弓步,右手循自然弧线向右方 平移,左手指尖搭右腕上随同移转,同时向右微微旋腰,身体 和两手手指均转向西北方,如图6甲。此时,腰已不能再向右 旋,即趁势徐徐坐左腿,并徐徐转向正西,变弓步为虚步,同 时右手屈臂垂肘收小弧圈,转至右肩前方时指尖已渐渐转向上 方,即徐徐转腕向正西方推出变为正掌,左手跟在右腕之下,由 俯掌转为仰掌,两肘微屈,身向正西,眼视前方,如图6乙。揽

雀尾总是与下一式单鞭紧接在一起, 在连续运动时原难看出图6乙与图7 两动作间的段落,本书为适应初学要 求,故把图6乙作为本式的末一动作。

图5子的动腰就比较容易了。本式是动腰最多的一个式子:第 一动作要向右动腰;第二动作要向左 动腰;第三动作在伸手时要长腰;第四 动作从坐腿到向前伸掌,腰部要做全 圆形的旋转动作,这些腰的动作都是 与手的动作密切相结合的3初学者如 能把这一式子的动腰学会,对其他式

图5

子的动腰就比较容易了。

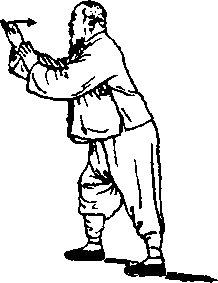

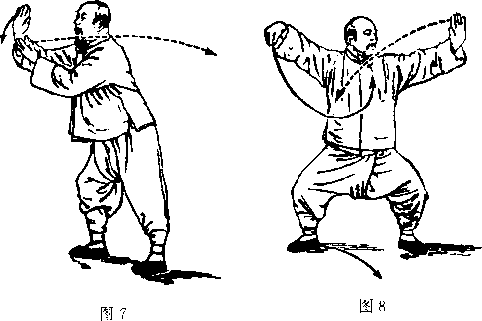

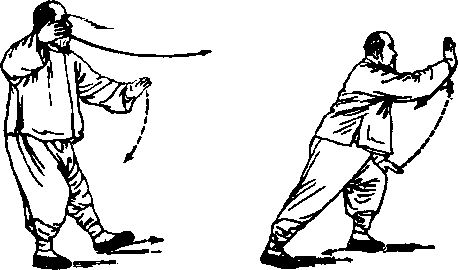

第四式单鞭(图7、8)

动作一..从上式(图6乙)屈右膝变虚步为弓步。变步时, 右脚尖微向左转,使身体从正西略偏向西南,同时两臂也向西 南方伸出,不要伸直(身体和两手也可先向正西方,到下一动

作时再转脚向西南方),右掌照原状向前推出,微微凸掌,掌心 偏向西南,左手仰掌照原状仍在右腕之下,眼视右手前方,如

图7。

动作二:从上式(图7)右掌轻轻落下,指尖向下,撮五指 变为抓拳,此时体重已经放右腿之上,趁势提左脚循弧线向左 后方迈步,脚尖转向东南,右脚尖亦趁势向南转动,随即屈腿 作骑马式,两膝与两脚尖同一方向,身体略偏向东南;在左脚 迈步的同时,左手离开右腕,掌心向里,变仰掌为立掌,随即 向左方移动,移至左颊前方时,即将掌心转向外面,继续移动, 向东方(略偏南)推出,仍为立掌,头部也随着左掌向左转动, 眼视东南,如图8。

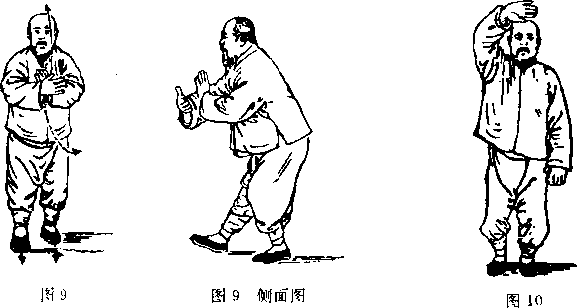

第五式提手上势(图9、10)

动作一:从上式(图8)左脚尖转向正南,随即坐左腿承受 全身重量,并将右脚移置于左脚的右前方半步变为虚步,脚跟 着地,脚尖上翘与左脚同向;在变换步法的同时,右手抓拳放 开,落向胸前变为侧掌,掌心向里,全臂成环抱形,同时将左 手移置于右面近腕处,仍为立掌.掌心向前,身体微向前 倾,眼视前方(Ll:.南),如图9 (此图是表示右手巳在上提的姿 势,故向前倾砷较侧面图的姿势为小)。

动作::从 式(图9)右脚尖落地踏实,左脚趁势上步与 右脚成为平行步,两腿微弯,在并步的丨司时,右手趁势徐徐向 上提起.并转动小臂-直提到额前.:十许转为仰掌,左手同 时十'按. S 胯旁,臂部伸直,但不要太直,指尖微向上翘,掌 心微向下按,身体方向不变,眼仍前视,如图1〇。

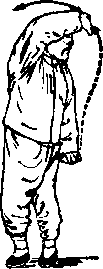

第六式白鹤売翅(图11、12)

动作一:从上式(图10)不动步,向左转腰,使身体转向 东南方,两手仍照原状不变,视线与身体同向,如图11。这一 式子,原先在转腰前,要先将上身向前略俯,有时俯身太过,常 被做成低头的样子,吴先生在晚年已把它略去,仅在转腰的同 时微微倾身,以助其势。

动作二:从上式(图11)左臂趁转腰的余势从左后方直臂 向上举起(待臂与肩平时再屈肘),同时将身体转向正南,此时 左手已举到左额的左上方与右手同在额上成为立掌,掌心向前,

图11再沉肩使大臂稍稍下降,两手距离与肩宽相仿佛,眼视正南,两 腿仍微弯,如图12 (这一图摄影时角度不合,故两手显高,练 习时两手要放低一些)。

图11

第七式搂膝拗步(图13—19)

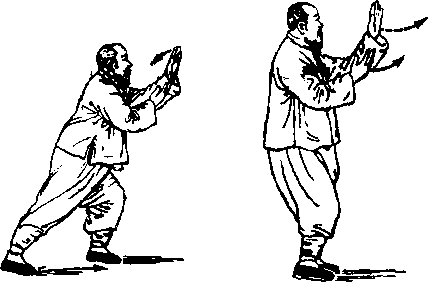

动作一:从上式(图12)两脚同时向左转(左脚转跟右脚 转掌),脚尖向东,左脚成为脚跟着地的虚步,右腿微弯,在转 脚的同时,左手向身前落下成为俯掌,指尖偏向东南,右手转 为侧掌,置于右颊之旁,大臂与肩相平,眼视东方,如图13.

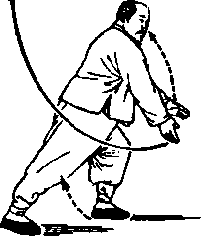

动作二:从上式(图13)屈右腿,左脚移前半步,脚跟先 着地,徐徐踏实,变为弓步,右腿趁势伸直,改为左腿承担体 重,在左脚提腿上步的同时,左手趁势向下搂膝,移置于左腿 膝旁,仍为俯掌,指尖朝前,在左手搂膝的同时,右手(侧掌, 指尖朝前)从颊旁徐徐前伸,边伸边转小臂,至臂直时成为正 掌,身体和视线均向东方,如图14。

图13 图14

.动作三:从上式(图14)趁右臂伸直时微微突掌的余势,将 右手收回胸前变为立掌,掌心向左,同时,左手亦自下而上置 于右手指尖之上,作成立掌,掌心向右。在收回右手的同时,趁 势收腰坐身,并将左脚收回半步变为虚步,使右腿承担体重,身 体和视线的方向均不变,如图15。

动作四:从上式(图15)左手落下,右手提到右颊之旁,

图15 图

回复到图13的式样。

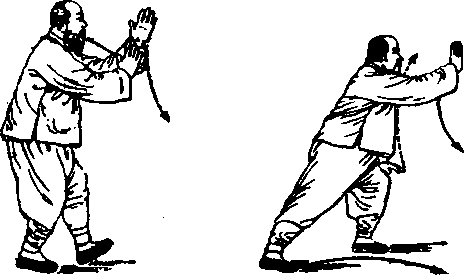

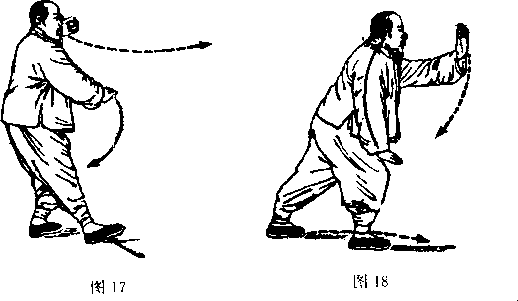

动作五:从上式(图13)把图14的式样重复一次,如图16。 动作六:从十式(图16)右手落下变为俯掌.指尖偏向东 北,左手上提置于左颊之旁,变为侧掌,同时,右脚自后面上 前一步半,置于左脚前东南角,变为虚步,身体和视线仍向东 方,如图17。图:[7与图13实在是同样的式子,不过在手脚的 左右上恰恰相反,请对照图13的图解。

动作七:从上式(图17)提右脚移前半步变为弓步,左腿 趁势伸直,同时右手搂右膝后置于右膝旁,仍为俯掌,左手从 颊旁朝前伸出,转小臂,变为正掌,身体和视线的方向均^变. 如图18。图18与图14实在是同样的式子.不过在手脚的左右 上恰恰相反,请对照图14的图解。

动作八:从上式(图18)左手落下,右手提到右颊之旁,再 间复到图13的式样,与动作四相同,图解从略。

动作九:从 式(图13)把图14的式样再重复一次.与动 作二或者五的动作相同,图解从略。

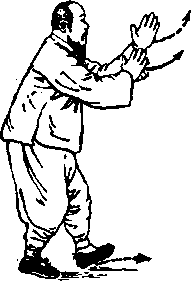

动作十:从上式(图14)把图15的式样重复一次,与动作 三的动作相同,如图19。

这一式子还有两个要点,在这里作一 个总的说明:(1)在左手搂左膝之前,先 要朝右面撇身(即不动步而转腰)随着右 手的前伸再徐徐转正;右手搂右膝时也要 先朝左面撇身,然后随着左手的前伸,再 徐徐转正;(2)作正掌(如图14和图18) 到达终点时,拇指尖要正对鼻尖;收掌式 (如图15),左手拇指尖也要正对鼻尖。目 图19 前有一些教师为了迁就初学,对上述要求

都不够严格,以致学者在动作的圆活上和 姿势的平正上,也不免有一些欠缺的地方,特地指出,以备参

考。

第八式手挥琵琶(图20、21)

动作一:从上式(图19)左脚上前半步变为弓步,右腿趁 势伸直,同时两手手掌变换方向,左手转为掌心朝外朝下,右 手转为掌心朝里朝上,仍为立掌式(转掌时要微微沉肘),转掌 后,两手随即循弧线朝前上方徐徐伸出,左臂较上式(图19)为 直,右臂较上式更屈,身体和视线仍向正东,如图20。

动作二:从上式(图20)右脚朝前并步,与左脚成为平行 式,两膝微屈,同吋两手循左方弧线趁势从上方向胸前微微收 回,屈臂垂肘,作- -挥琵琶的形状,方向不变,如图21。

这一式子,动作虽然简单,但在初学时,一般都不易做好, 因为两手的伸出和收回均走弧线,在连续动作中有一个椭圆 形,如果腰部不能做出同方向的圆动作与它相适应,在姿势上 是无法做到全身和谐的。

图20 图21

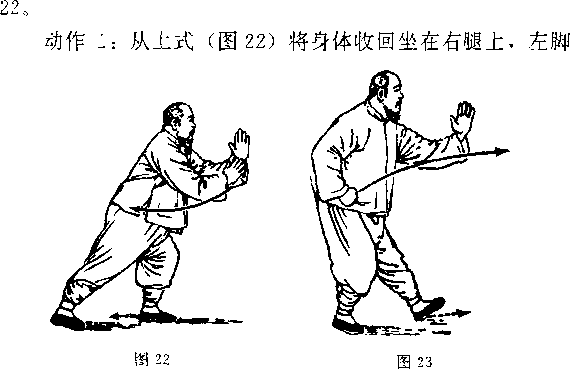

第九式上步搬拦捶(图22— 24)

动作一:从上式(图21)左脚上前一步成为弓步,同时两 臂先微屈再循右面弧线朝前伸手,并转变手掌,成为左掌心向 南,右掌心向北,均为立掌,身体和视线的方向均不变,如图

微微抽回变为虚步,同时,两手趁势循左面弧线一起收回,左 手只收回一二寸仍停在前面,右手边收边握拳(正拳)直收回 到胯旁为止,方向不变,如图23。

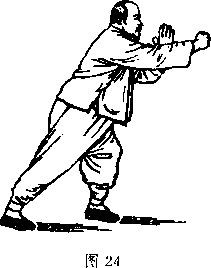

动作三:从上式(图23)随即将右拳从胯旁直接朝前方正 中伸出,臂直,拳与肩平,仍为正拳,一面将左手徐徐收回置 于右臂肘旁,仍为立掌,同时,左脚微微前移趁势回复为原先 的弓步,方向不变,如图24。

第十式如封似闭(图25—27)

动作-:从上式(图24)右臂微微抬起并向左面微微弯屈, 仍为正拳,同时,左手从右臂下面转向右臂外侧,仍为立掌,但 掌心方向与前相反,身体和步法均与上式相同,如图25。

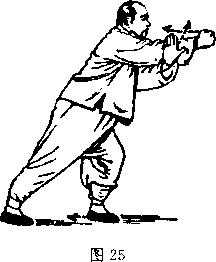

动作二:从上式(图25)右臂继续向左面弯屈,右拳随势 放开,变为斜形立掌,指尖向北,左手沿右臂前移亦变为斜形 立掌,指尖向南,此时两手小臂已成为交叉形(如X),随即向 左右分开,两小臂向上竖直成平行式,两肘下坠,两手斜形立 掌变为正形立掌,手指向上,掌心朝里。在变换手法的同时,趁

势将身体坐干右腿,左脚微微收回,变为虚步,身体和视线仍 向正东,如图26 (该图为了看清两手故摄影时微带侧形

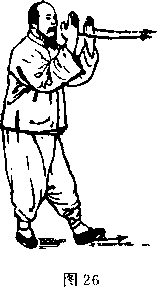

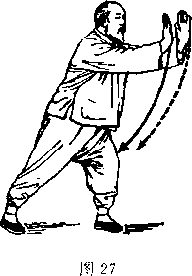

动作、.从 .式(图26)两手转为掌心相对,再转为掌心 向外,然后徐徐朝前方平行推出(突掌),两臂伸直仍力、X掌, 掌心向东,在两掌前推的同时,趁势1:步,回复原先的4步式, 方向仍为正东,如图27 (该图仍微带侧形,原因同上)。

第十一式十字手(图28-30)

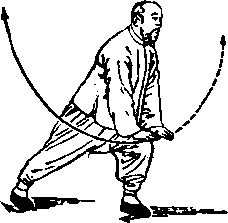

动作一:从上式(图27)两臂仍伸直向下落,两掌先抹后 按,到两臂垂直时置于左膝前面变为俯掌,指尖朝前,步法与 上式相同,方向仍为正东,如图28。

动作二:从上式(图28)两手向左膝两旁徐徐分开,同时, 两脚尖转向正南(左脚尖也可不转,因为是连续动作,随势就 要并步的),屈右腿,变为弓步,左腿伸直,身体转向正南,此 时,两手仍在继续分开,徐徐由下而上,与肩相平,右手略高, 左手略低,均为侧掌,掌心向前,眼视左前方(如把重点放在 右手,也可随着右手转头,眼视右前方,到下一动作时再转向

508

前方),如图29。

图28动作三:从上式(图29)两手上 举过头,再自上而下向里合拢成交 叉状,右手在外,左手在里,均为立 掌,掌心分向左右,同时,左脚上步 与右脚平行,身体和视线均向正南, 如图30。

图28

第十二式抱虎归山(图31、

32)

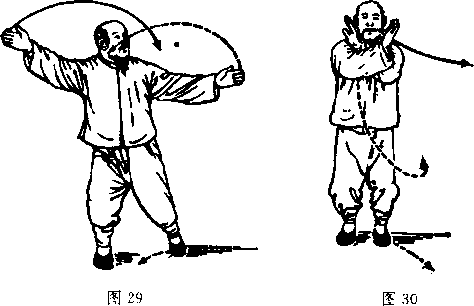

动作一:从上式(图30)向

右微微撇身,将体重置于右腿,左脚随即向左前方迈出一步,两 脚脚尖均转向东南,左腿成为弓步,右腿伸直,同时,左手落 下搂左膝,置于左胯之旁,成为俯掌,指尖朝前,右手趁势向 东南方推出,转为正掌,身体和视线均向东南,如图31 (式与 图16相同,但方向不同)。

动作二:从上式(图31)向左微微撇身,使左腿承担体重,

随即将脚尖转向西北,同时提右腿转身向西北,落脚于左脚的 西北方,脚尖向西北,成为弓步,左腿趁势伸直,在转身的同 时,右手落下,搂右膝后置于右胯之旁,变为俯掌,指尖向西 北,左手自下而上置于左颊之旁成为侧掌,指尖向西北,转小 臂,徐徐向前(西北)推出,臂伸直时变为正掌,掌心向西北, 身体和视线与左掌同向,如图32。这一式子,早先是作为正反 搂膝拗步来称呼的,现在作为一个连续动作称做抱虎归山(请 参阅拳式名称章)又,上面所用方向,动作一为东南向,动作 二为西北向,在早先也用正南向和正北向,可由学者自便。

第十三式揽雀尾(图略)

本式是重复式子,从上式(图32)将左手收回胸前,右手 自下而上置于左手之上,如图3,但方向是向西北不是向正西, 以下再接做图4、图5、图6各动作,身体和视线均向西北。

第十四式斜单鞭(图33)

本式也是重复式子,可从图6接做图7、图8的式子,但要

身向西南,眼视正南,如图幻(此影 斜向西南的角度不够,故身向西南和 眼视正南的角度也不够,练习时希注

阄33意)。

阄33

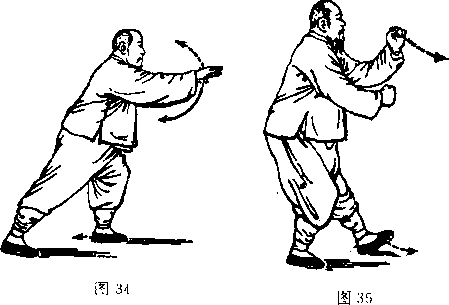

第十五式肘底看捶(图34、

35)

动作一:从上式(如图33,身向 西南)先向左面撇身,使左腿承担体 重,随即将左脚尖转向正东,向前弓 腿,同时右脚伸腿,循弧线向南挪动 置于左脚后方的西南角(如图形),使 身体转向正东,在转身的同时,右手放开抓拳,两手臂腕伸直 朝左面平移,平移时,左手略慢,右手略快,均为俯掌,至手 指向东时,两臂成为平行式,眼视正东,如图34。

动作二:从上式(图34)趁两臂刚刚平行随即抽身坐右腿,

并将左脚收回半步变为虚步,同时两 -徐徐握拳,屈左臂坠肘, 使拳向±竖立成为立拳,虎口朝里,一面将右拳拢回胸前置于 左肘之下成为正拳,方向不变,如图35。

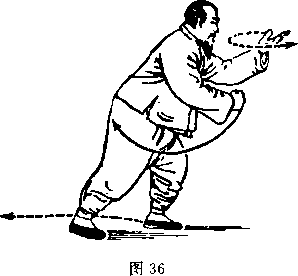

第十六式倒撵猴(图36、37)

动作一:从上式(图35)朝前倾身,左脚趁势前移半小步, 随即屈腿变为弓步,右腿伸直,同时左拳放开向前微微落下变 为仰掌,右拳仍在左肘之下,方向不变,如图36。

动作二:从上式(图36)左手循弧线向左后方平移,徐徐 屈肘,变仰掌为侧掌,置于左颊之旁(如图17的左手),右拳 放开变为俯掌(如图17的右手),同时屈右腿变左腿弓步为虚 步(如图13的步式),将体重置于右腿之上,然后提左腿后退 一步半变为屈右腿的弓步式(原先的弓步是屈左腿的),在退步 的同时,右手作下搂势置于右胯之旁仍成俯掌,左手从左颊旁 向前徐徐伸出,随伸随转小臂,至终点时,变为正掌,方向不 变,如图37。这是第一个倒撵猴。

动作三:从上式(图37)屈左腿坐身,右腿由弓步变为虚 步(如图17的步式),同时照图13的动作,左手落下变为俯掌. 512

掌提置于右颊之旁,变为侧掌,然后提右腿退后一步半,再 变为屈左腿的弓步式,一面左手作下搂势,置于左胯之旁,仍 为俯掌,右手从右颊旁向前徐徐伸出,转小臂变为正掌,方向 不变,图从略(可参阅图14的姿势)。这是第二个倒撵猴。

动作四:从上式(与图14相同)先照图17接做落右掌提 左掌的动作,再变弓步为虚步,如图13的步式,然后提左腿后 退一步半,再变虚步为弓步,同时两手则接做图18的动作,回 复到图37的式子,方向仍为正东。这是第三个倒撵猴。

倒撵猴是后退式的搂膝拗步,在倒退前是拗步的虚步式,到 倒退后,变为拗步的弓步式,这是与搂膝拗步不同的,其他动 作可参考搂膝拗步的图解。又,他书有把图36作为肘底看捶的 最后动作的,本书仍照旧时传授作为倒撵猴的第一动作。

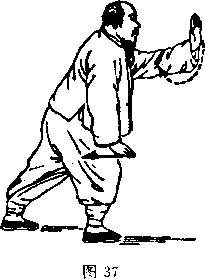

第十七式斜飞势(图38、39)

动作一:从上式(图37)脚步不变,微微向右面侧身,同 时左手转膀坠肘,将正掌转为仰掌,身体趁势微微前倾,右手 仍在胯旁,眼视正东,如图38。

动作二:从上式(图38)左脚自后而前向右脚的左前方踏 出一大步,脚尖转向东南,屈腿成为弓步,右腿趁势伸直,脚 尖转向正南,同时左手向左方伸出,仍为仰掌,右掌向西南方

图40按下,与左手的伸出相呼应,身体偏向 南方,眼视右手手背,如图39。

图40

第十八式提手上势(图40) 本式是重复式子,两手向胸前合 拢与第五式的第一动作相同,但两腿 是由屈左腿的弓步直接变为屈右腿的 弓步,与第五式的虚步不同,面向正 7南,如图40。以下,左脚向前并拢变为 平行步,右手上举,左手下按,均与图 10的动作相同。请参考该图图解。 第十九式白鹤亮翅(图略)

本式是重复式子,可从图10的式子接做图11和图12的 两个动作,图解从略。

第二十式搂膝拗步(图略)

本式是重复式子,从图12的式子,只要接做图13和图14 的两个动作,图解从略。

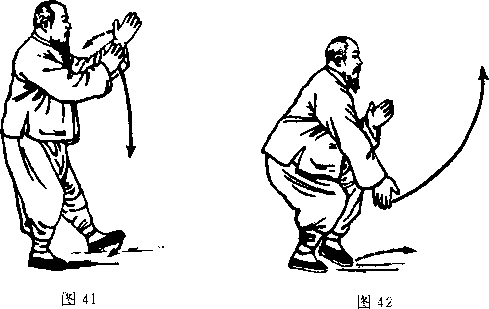

第二十一式海底针(图41、42)

动作一:从上式(如图14)接做图15的动作,面向正东,

如图

动作二:从上式(图41)右手由立掌落为垂掌(掌心向北)斜 向前方插下,左手趁势下移置于右肘之旁,变为侧掌(掌心向 南),同时,左脚变为脚尖着地,两腿趁右手下插之势稍稍弯下, 身体微微前倾(不可低头),眼向东方平视,如图42。本式在倾身 时最容易低头,为避免此病,也可采用直身下插的姿势。

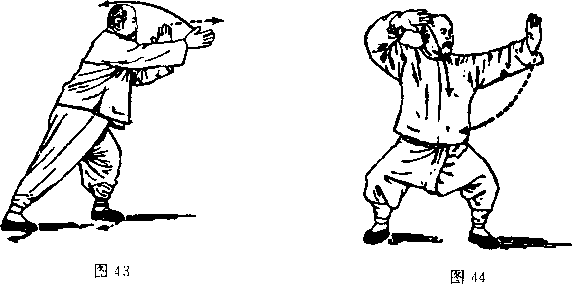

第二十二式扇通背(图43、44)

动作一:从上式(图42)左脚向东踏出变为弓步,右腿伸 直,同时两臂照原状向上抬起,右臂与肩成一直线,左掌仍在 右肘之旁,变为立掌,身体方向不变,眼仍东视,如图43,

动作二:从上式(图43)右手徐徐收回,左手徐徐伸出,同 时左脚转向东南方,右脚转向西南方,使身体转向正南,同时 左臂伸直,掌心向外,仍为立掌,右臂弯屈,手掌收至右额旁 转为反掌,随即趁势蹲腿做成骑马式,面向东南,眼视左手手 背,如图44。

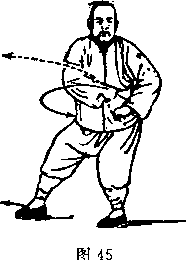

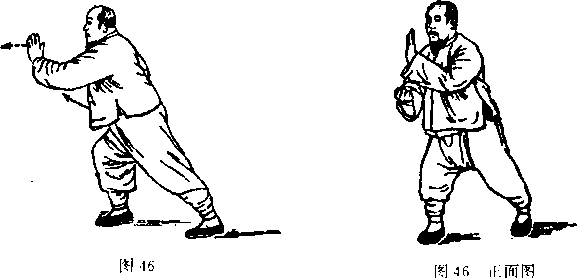

第二十三式撇身捶(图45、46)

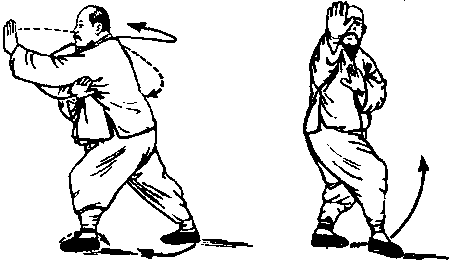

动作一:从上式(图44)左脚尖转向西南,身体亦转向西 南,体重加在左腿上,右腿为虚腿,同时两手落下,在左胁前 握拳相对,右拳在上左拳在下,都为俯拳,眼视正南,如图45。 动作二:从上式(图45)随即提右脚向西北方落步,变为 弓步,脚尖向西,左腿趁势伸直,脚尖亦向 西转正,使身体转向正西,同时翻右手俯 拳为仰拳,并趁势抽回置于右胁旁,仍为 仰拳,左手在右拳翻转之前变为仰掌,置 于右腕之上,随即转腕向前伸出变为立 掌,掌心向北,指尖向上,臂部不要伸直。 右拳的抽回与左手的伸出要同时到达终 点,此时的身体也要由正西微微撇向西北 (即向右撇身),视线仍向正西,如图46。图 46的右拳被身体遮住,不能看见,可参考 图46的正面图,但方向应为正西,不要误解。

第二十四式卸步搬拦捶(图47— 49)

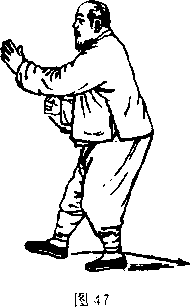

动作一:从上式(图46)两手向前伸出,左手仍为立掌,指 尖微向前方,右拳由仰拳伸为正拳,两手再微微收回,趁势屈 左腿,变弓步式为虚步式,方向仍为正西,如图47。

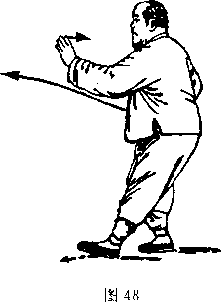

动作二:从上式(图47)趁弓步变为虚步的余势,提右脚 退后一大步,并趁势屈右腿,变为左脚在前的虚步式,同时将 右拳收回仍置于右胁之旁,为正拳式,方向不变,如图48。

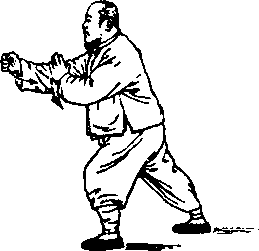

动作三:从上式(图48)右拳自胁旁向前平伸,仍为正拳, 左手向里收回,置于右肘之旁,仍为立掌,在伸拳的同时,身 体前移,左脚趁势上半步,屈左腿,变虚步为弓步,右腿伸直, 方向不变,眼视正西,如图49。

第二十五式上步揽雀尾

(图 50)

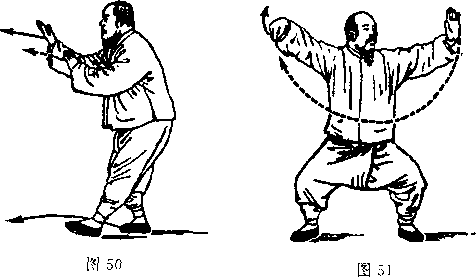

本式是重复式子,从上式(图 49)右拳放开(形状与图3相似),

两手接做图4的动作,趁势坐右 腿,变弓步为虚步,如图50,再接 做图5的伸臂动作,趁势提右腿踏 前一大步,屈腿变为弓步,与图5 的式子完全相同,这就是本式的 “上步”。以下再接做图S甲和图6 乙的动作,以完成揽雀尾的全式,说明从略。

第二十六式单鞭(图51)

本式也是重复式子,可从图6乙接做图7、图8的式子,完 成时,如图51 (此时身体已偏向东南)。

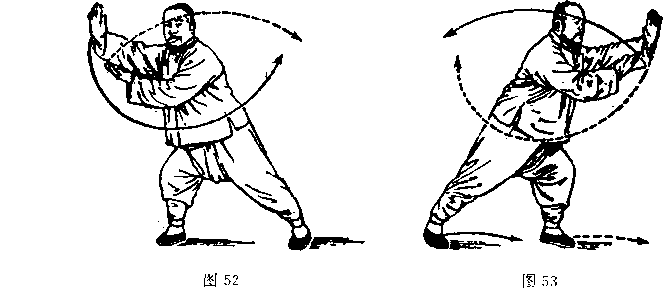

第二十七式云手(图52—54)

动作一:从上式(图51)右脚不动,左脚尖转向南方,趁 势伸左腿,变右腿为弓步,同时,左臂垂直落下,向右方上抄,

S于右腕下变为仰掌,右手抓拳放开,手指向上翘起,变为立 掌,掌心向西南,身体微向右侧,眼视正南,如图52。

动作二:从上式(图52)屈左肘将小臂向上竖起,左手仰 掌变为立掌,牮心朝里向左徐徐移动,转为掌心朝外时,将臂 伸直,掌心向东(转腰较小者可向东南),同时右臂由垂直落下, 转向左方上抄, 于左腕下,变为仰掌,两手要同时到达终点; 在云手的同时,两脚尖均转向东南(转腰较小者可单转左脚尖, 如转腰较大,左脚尖可偏向东方),趁势向左转腰,屈左腿,伸 右腿,变左腿为弓步,身体偏向正东,眼视东南,如图53。这 是第一个云手。

动作三:从上式(图53)右脚趁势向东并步,并步后,左 臂垂直落下,右臂屈肘竖起,重复图52的动作,至两手将达终 点身体向西南时,左脚向东踏出一步,左腿伸直,右腿弯屈,仍 为弓步式,两脚尖均转向西南,形式与图52相同,身体偏向正 西,眼视西南。这是第二个云手。

动作四:从上式(如图52)接做图52转为图53的动作

(即动作二)再接做“动作三”的 全部动作,回复到图52的形式 (如转腰较大可用“动作三”的 方向),如图54,到这里已做完 第三个云手了。

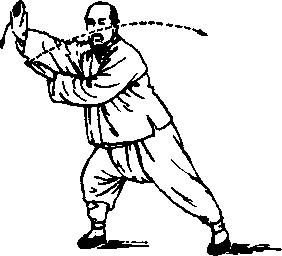

第二十八式单鞭(图55)

本式是重复式子,从上式 (图54)接做图8的动作,方向 相同,如图55。

第二十九式高探马(图56)

本式是从东南转向正东的式子,从上式(图55)右脚尖转 向正东,趁势向左转身.坐身于右腿之上,随即将左脚收回大 半步,变为脚尖着地的虚步,脚尖也向正东;同时落左臂,屈 肘,肘尖贴近左肋,左手与小臂平,变为仰掌,指尖向东;右 手抓拳放汗,随着转身的动作,收回胸前,继续向左前方伸出,

置于左腕之右上方,成为立掌,掌心向北,眼视正东,如图56。 这一式因为两手偏在左面,有人叫做左高探马,原先是不加左 字的。

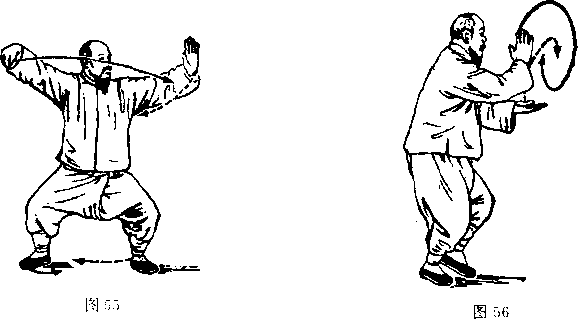

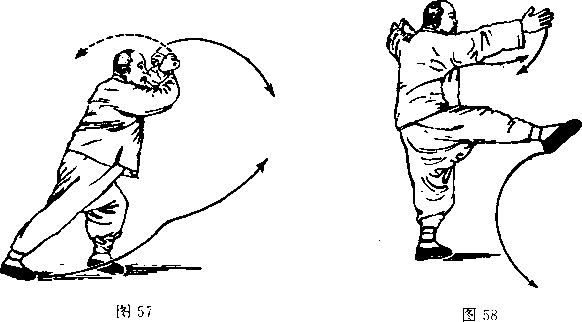

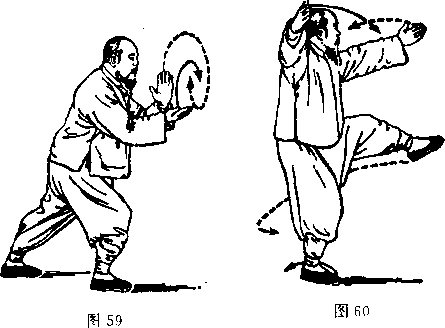

第三十式左右分脚(图57- -60)

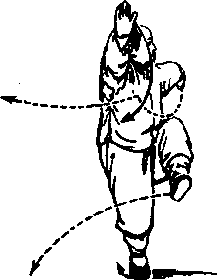

动作一:从上式(图56)右手向前伸出,至手和臂伸直成 为俯掌时,继续向右方平移.至指尖向东南时,手臂落下再屈 肘上抄变为仰掌,置于左腕之下,指尖向东北,左手随着右手 转动的方向在胸前转半个圆圈将仰掌变俯掌,置于右腕上(如 图线所示),指尖向东南,两内腕相搭成交叉形,同时左脚踏出 大半步变为弓步,趁势向左面撇身;在撇身的同时,两手握拳 上举置于左额之前,两内腕相搭成交叉形,均为立拳,左拳在 里,右拳在外,眼向东视,如图57。

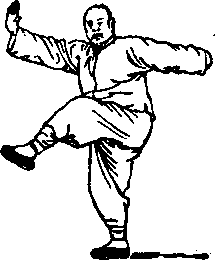

动作二:从上式(图57)在两拳上举的同时,趁势提右腿, 随即向东南方踢脚,高与胯齐,脚面与脚相平,左腿伸直,同 时,两拳分开变掌,自上而下,右手落向东南方,左手落在左 方,均为侧掌,两臂伸直,与肩相平,身向正东,眼视东南,如

图58 (图中要将左臂照出,故方向略偏)。

动作三:从上式(图58)踢脚后随即向前落步成为弓步,脚 尖向东,同时两手收回,在右胸前作成左手立掌、右手仰掌的 形式(即右高探马的式子),身体与视线均向正东,如图59。

动作四:从上式(图59)两手向左面转圈,转成左手仰掌 (在下)、右手俯掌(在上)、两腕相搭的交叉形后,随即握拳上 举,置于右额之前,两内腕相搭成交叉形,均为立拳,左拳在 外,右拳在里,同时向右面撇身,眼视正东,形状与图57相似, 但图57是左撇身式,这是右撇身式,手脚都要左右易位,请参 考“动作一”的说明,图从略。

动作五:从上式(与图57相反的右撇身式)在两拳上举的 同时,趁势提左腿,随即向东北方踢脚(右腿由屈变为略直), 同时,两拳分开落下,左手落向东北,右手落向右方,均为侧 掌,两臂伸直,与肩相平,身向正东,眼视东北,如图60 (图 58是右分脚,图60是左分脚)。

本式是左右脚连续起踢的动作,中间的右高探马,在练熟 以后,可以简化,即从图58落为弓步后直接握拳相搭,举至右 额之上,接做图60的动作。如此,可以使左右连续分脚的动作, 做得更加紧凑,原先在高探马之后,只有左右分脚的名称,也 就是以这种做法为根据的。

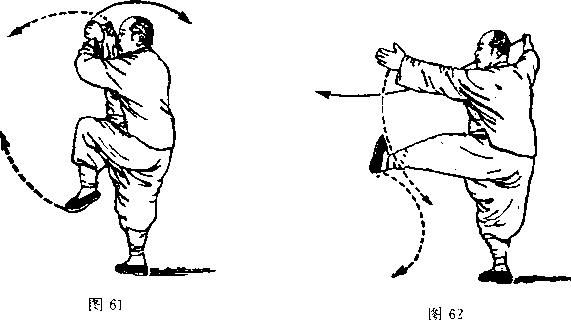

第三十—式转身蹬脚(图61、62)

动作一:从上式(图60).两手屈肘收回,握拳上举,置于 右额前,左拳在外,右拳在里,均为立拳,同时屈左膝成提腿 式,小腿下垂,脚尖朝下,随即将右脚尖转向西北,身体也转 向西北,眼视正西,如图61。

动作二:从上式(图61)随即将左脚向正西蹬出,脚尖微 向里翘,两手动作与方向相反的图60的动作相同,眼视正西, 如图62。

以上各式,在踢脚或者蹬脚之前,都有握拳上举的动作,请 记住:凡在踢(蹬)左脚总是左拳在外、右拳在里,踢右脚总 是右拳在外、左拳在里。以后还有踢脚动作,仍要这样。

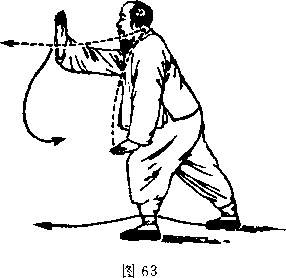

第三十二式进步栽捶(图63—65)

动作一:从上式(图62)左脚蹬出后随即落在右脚的左前 方一步,屈腿成弓步,右腿伸直,同时左手落下,搂左膝后置 于左腿之旁,左臂垂直,掌心向下;右手先收至右颊旁再向前 推出,由侧掌转为正掌,身体和视线均向正西,如图63。这一 动作与图14的动作相同,但方向相反,可参阅图14的有关说 明。

动作二:从上式(图63)右脚上前落在左脚的右前方一步, 屈腿成弓步,左腿伸直,同时右手搂右膝,放在右腿旁,左手 先提至左颊旁再向前推出,均与上式的动作相似,但手脚要左 右易位,方向不变,如图64 (可再参阅方向相反的图18的说

明)。

动作三:从上式(图64)左脚上前一步,回复图63的弓步 式,同时左手搂左膝后,循弧线从左方向上转置于右肘之旁,成 为斜形立掌,右手握拳提至右颊之旁,随即向下前方捶下,成 为倒拳,要与左手立掌同时完成动作,身体微向前倾,眼视右 拳的前方,如图65。

524

上面-.二两动作,为便利初学,故按照搂膝拗步的式 分 别图解,练熟后,应当作成连续搂膝上步的式户,将左右手的 前推动作略太%

第三十三式翻身撇身捶(图66)

图65本式是重复式子.从上式(图65)右拳向上向后翻,变为 仰拳,身体亦趁势向后转,左脚在原地脚尖转向正东,右脚从 左脚的右后方随同转身移至左脚的右前方,相距一步,成为屈 右腿的弓步,同时,左手在右拳翻转时仍搭在奋臂肘部一起转 动,先变为俯掌,当右拳从胸前抽回移置于右面肋旁的同时,左 手再向前捋出变为立拳,臂微屈,身体由正东微向右撇,眼从 左手指尖之上平视前方(正东),如图66 (希参阅方向相反的图 46的动作)。

图65

第三十四式上步高探马(图67)

本式也是重复式子,上式(图66)为右腿弓步,现在左脚 上步变为左腿弓步,同时左手向左肋收回转为仰掌,指尖向前, 右拳放开向胸前伸出,变为立掌,掌心向北,身体和视线均向 东,如图67。

第三十五式披身踢脚(图68)

本式是图57和图58的重复式子,不过在踢脚后身体要微 向左后方倾侧,使下一式可以趁势退步,其他说明从略,踢脚 的姿势如图68。

第三十六式退步打虎(图69—73)

动作一:从上式(图68)右腿趁身体向左后方倾侧的余势 向西北方落下伸直,屈左腿为弓步,右臂照原状伸向东南不变,

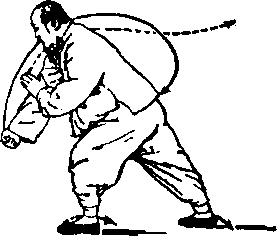

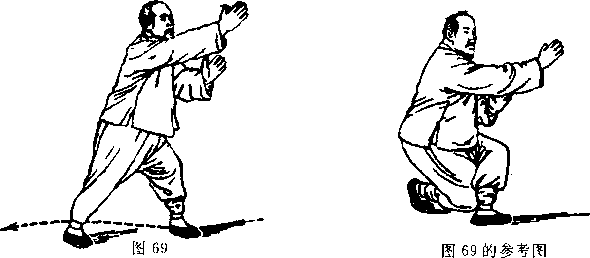

左手上举,循拋物线向东南方落下,置于右肘的左下方,均为 立掌,身体和视线均向东南,如图69。这一动作,最初是用跳 跃动作的,即右腿落下时左脚踢起,后来不用跳跃曾改为交叉 步式,即右腿跪在左腿的后面,如图69的参考图,现在交叉步 也好久不用了。

动作二:从上式(图69)两手不变,左脚退后一步,屈右 腿为弓步,方向仍为东南,如图70。

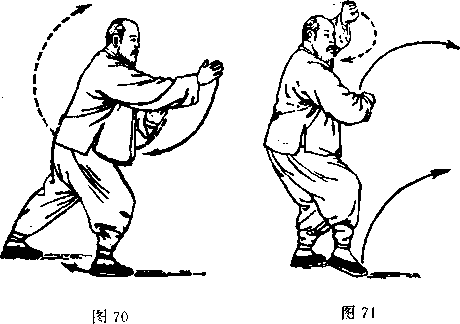

动作三:从上式(图70)右手自上而下循弧线收回胸前,握 成立拳,拳背向外,左手自下而上循左面弧线举至左额上方,握 成虎口向下的反拳,两拳虎口上下相对,同时,屈左腿,将右 脚收回半步,变为脚尖着地的虚步,身体转向正东,眼视前方, 如图71。这一动作,有抬腿与不抬腿两种做法,抬腿很不易做, 因为本式要连续退步,还没有站稳就要抬腿,初学者有困难,故 此处用虚步式,使身体可以站稳。如要练习抬腿的式子,请参 阅图71的正面图。

第三十七式二起脚(图72)

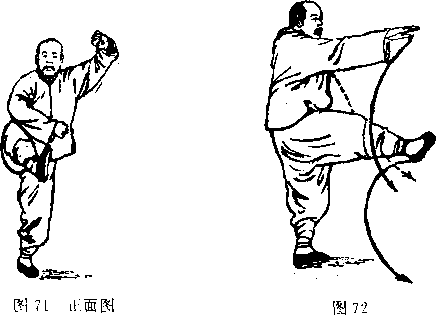

本式有两种踢法,一种与图58的踢法完全相同;一种是从 上式(图71)右腿先向正面提起,再顺势用横扫式向右面踢出, 同时,两手向左右平分,均变为俯掌,右手指尖向东南,左手 栺尖向东北,身向正东,眼视东南,如图72。

第三十八式双峰贯耳(图73、74)

动作一:从上式(图72)右脚趁势向前落下成为弓步,同 时两手转为仰掌向胸前会合,随即向腹前按下转为俯掌,指尖 相对,两臂微屈作环抱形,身体和视线均向正东,如图73 (本 图为照相方便,方向略偏东南)。

动作二:从上式(图73)步法不变,两手左右分开向上翻 转,趁势握拳,分置于两额前成为立拳,虎口相对,两臂微屈, 仍作环抱形,方向仍为正东,如图74 (该图的两拳是两手由下 而上尚未举到额前时的姿势,故较正面图的两拳为低。正面图 因摄影角度不合,两拳亦嫌微高,练4时应放低一些)。

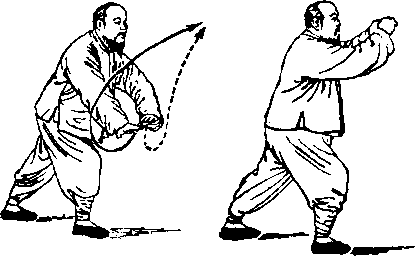

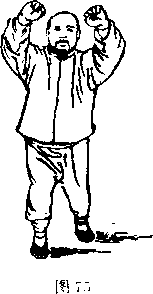

第三十九式翻身二起脚(图75 78)

动作从上式(图74)跪左腿弓右腿,向右转身,两腿 成交叉步,两立拳亦趁势交叉置于右颊前,左拳在外,右拳在

里,两内腕相交,左拳拳心向里,右拳拳心向外,身体偏向东 南,眼视正东,如图75。

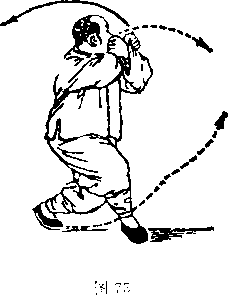

动作二:从上式(图75)右腿伸直身体立起,左脚趁势向 东踢出(亦可用蹬脚),两拳左右分开,左手循拋物线落向正东 伸平,右手循抛物线落向南方伸平,均为侧掌,与图60的动作 相似,身向不变,眼视东方(略偏北),如图76。

动作^从上式(图76)左脚不落地,冇脚尖向右转向正

西,身体亦转为同一方向,两掌趁势握 拳,收回胸前,成交叉式,置于右颊前面,

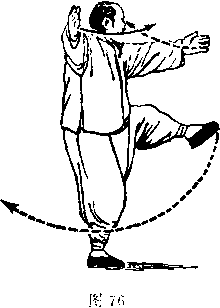

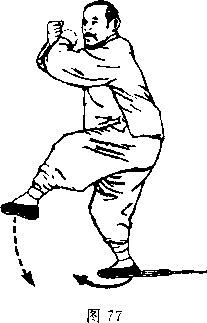

均为立拳(左拳在里,右拳在外),眼视 西南,如图77。

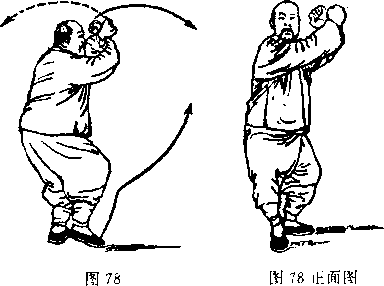

动作四:从上式(图77)左脚向前落 步成为弓步,随即将脚尖转向东北,变为 坐腿式,右脚趁势将脚尖转向正东,收回 大半步,变为脚尖着地的虚步,两拳不 变,但在转身时趁势移置于左颊之前,身 体偏向东北,眼视正东,如图78。另附正 面图,以供参考。

动作五:从上式(图78)右脚向东踢出(因为是转身式, 也可用蹬脚,但右脚已落地,与前面第三十一式转身蹬脚的提 腿踢出不同,所以还是用踢脚为顺,上面“动作二”的踢左脚, 因为是蹲身式,用蹬脚是方便的),两拳变为侧掌,与图58的 动作完全相同,方向也同为正东,图解从略。

这一式子,在图解里,虽然分做五个动作,但在连续进行 时,实只有转身踢左脚和翻身踢右脚两个连续动作,以踢右脚 为主,所以叫做翻身二起脚。又,本式是由上一式的向东,在 左右踢脚后,仍转回原方向,初学时很容易弄错方向,希注意。 第四十式撇身捶(图略)

本式是重复式子,从上式(如图58)右脚落地时接做图45 和图46的动作,但方向恰恰相反,是向东不是向西,图解从略。 这一式子,也有改用“高探马”的,不如撇身捶为顺,故照旧

不改。

第四十—式上步搬拦捶(图略)

本式也是重复式子,从上式(如图46,但方向相反),左掌 右拳一起向前伸出,左脚趁势上前一步,成为弓步(如图22), 随即左掌微微收回,右拳抽回到右肋旁,变为立拳,趁势坐右 腿,左腿变为虚步(如图23),以下接做图24的动作。这一式 子,是上步不是卸步,与二十四式不同,方向也相反,与第九 式方向相同,希注意。其余动作可参考图47—49或者图22—24 的有关说明,图解从略。

第四十二式如封似闭(图略)

本式也是重复式子,从上式(如图24)接做图25、图26和 图27的动作,图解从略。

第四十三式十字手(图略)

第四十四式抱虎归山(图略)

第四十五式揽雀尾(图略)

第四十六式斜单鞭(图略)

以上四式都是重复式子,从上式(如图27)接做第十一式 _-直到第十四式为止,动作与方向完全相同,图解从略。

第四十七式野马分鬃(图79—85)

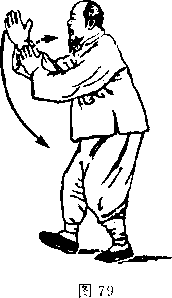

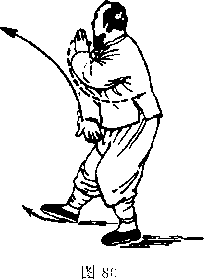

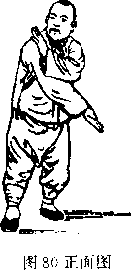

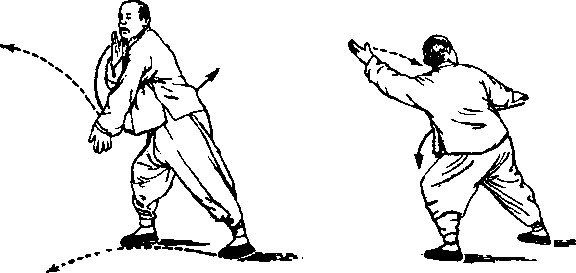

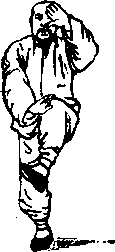

动作-:从上式 如图33,何不参照原路线)左脚尖转向 西方,右脚收N半步变为虚东,同时两手拢向胸前变为":乎 (如图79);随即 / 十,使左掌 近右 ,右 :趁势落 .变 为垂莩,手臂伸直.斜向身体左面.身休亦微向"转(脚十 动),眼视西北,如阁80。另附正面| !.供参考。

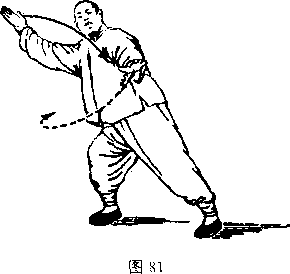

动作二:从上式(图80)右脚上前半步变为弓步,同时两 手向上下分开,右掌自下而上向西北方伸出,变为仰掌,左掌

从右肩落下向东南方掠出,变为俯掌,两手分向上下时,掌心 要相对而过,右手向西北上伸时,右肩随同侧向西北,身体和 视线均偏向西南,如图81。

动作三:从上式(图81)步法不变,身体由侧回正,同时, 两手仿照图80的动作,将右手拢回左肩变为立掌,左手向右方 落下变为垂掌,身体微向右转(脚步不动),眼视西南,如图82。

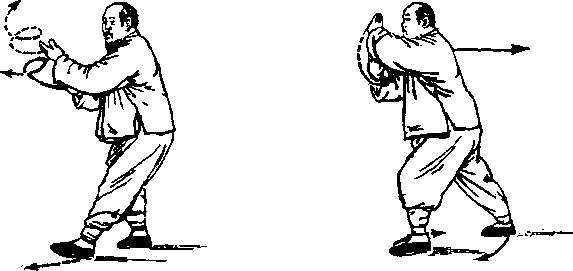

动作四:从上式(图82)左脚上前一步变为弓步,同时,两 手上下分开,左掌自下而上向西南方伸出,变为仰掌;右掌从 右肩落 向东北方掠出,变为俯掌;在上下分手时,掌心相对 而过,左肩随同左手的伸出侧向西南,身体和视线均偏向西北, 如图83。

动作五:从上式(图83)步法不变,身体由侧回正,左手 拢回右肩,右手落向左方,与图80的动作相同(但脚步不同), 如图84。

动作六:从上式(图84)右脚上前一步变为弓步,两手上 下分开,与图81的动作完全相同,图解从略。

动作七:从上式(如图81)右脚收回半步变为虚步,两手 拢回胸前均变为立掌,如图3,以下照图80和图81的动作重复 一次做到图85的式子为止,可参考动作一和动作二的说明,图 解从略。

第四十八式玉女穿梭(图86—91)

动作一:从上式(图85)左脚移置于右脚前半步变为虚步. 同时,左手上抄,屈臂作环抱形,变为仰掌,置于左胸前,高 与肩平,右手从右上方循拋物线向左手小臂落下,翻成俯掌,身 向正西,眼视西南,如图86。

动作二:从上式(图86)左脚随即踏出半步变为弓步,两 手照原状趁势向西南方送出,边送边向外转左膀,转至左手掌 心向下时,趁势坐右腿,左脚回复为虚步,左膀继续向上转,至 左掌掌心转向西南,将变为反掌时,右手趁势向南方(微偏 西)推出,变为立掌,左脚再回复弓步,身体转向西南(脚步 不动),眼视同一方向,如图87。、

534

阌86 图87

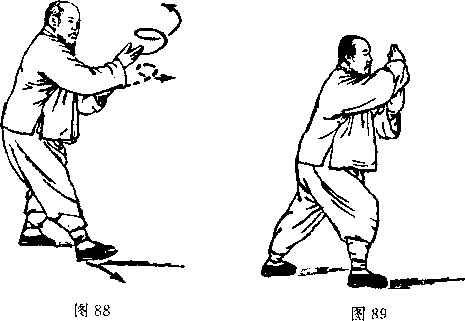

动作三:从上式(图87)右手立掌转为仰掌,左手随即收 回落在右于-小臂上,变为俯掌,同时把向西的左脚尖向右转向 正东,身体随同向后转,右脚移至左脚前半步变为虚步,身向 正东,眼视东南,如图88。

动作四:从上式(图88)右脚踏出变为弓步,两手向东南 方送出,同时转右膀,至右手掌心向下时,趁势坐左腿,右脚 变为虚步,右膀继续翻转至右掌心转向东南将变为反掌时,左 手趁势向南方(微偏东)推出,变为立掌,右脚回复弓步,身 体转向东南(脚步不动),眼视同向,如图89 (附注:图8S和 图87是玉女穿梭的第…个左式,图88和图89是转身后第-个 右式,两式动作相同,但身体的方向和手脚的左右都是相反 的

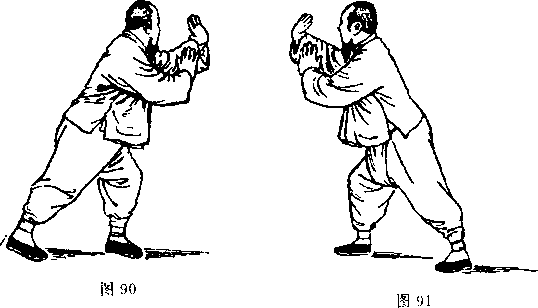

动作五从上式(图89)右手向左落下变为垂掌,左手举 至右肩前变为立掌,同时,右脚收回半步变为虚步,形式和动 作与图80相同,但方向相反(应当是向东),以下接做图81的 动作(方向与图81相反),以上是野马分鬃的式子,从此式.左 脚上前一步接做图86和图87的动作,身体和视线均向东北,如 图90 (这是转身后的第二个左式)。

动作六:从上式(图90)接做图88和图89的动作,身体 和视线均向西北(两手的动作可参考图88和图89的说明,但 方向是相反的),如图9](这是转回原向后的第二个右式)。

第四十九式揽雀尾(图略)

本式是重复式子,从上式(图91)接做图3到图6乙的连 续动作,说明见前,图解从略。

第五十式单鞭(图略)

本式也是重复式子,从上式(如图6乙)接做图7和图8的 动作,方向相同,图解从略。

第五十—式云手(图略)

本式也是重复式子,从上式(如图8)接做第二 七式的各 项动作,方向相同,图解从略。

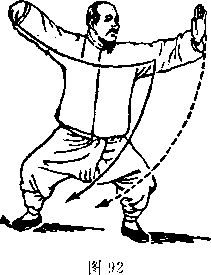

第五十二式单鞭(图92)

本式也是重复式子,从上式(如图54)接做图S的动作,成 为图92的式子,图解从略。

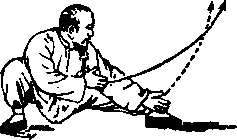

第五十三式下势(图93)

动作一:从上式(图92)两脚尖转向东,右腿趁势伸直,使 左腿成为弓步,同时,左手屈肘,将掌心转向南,仍为立掌,右 手放开抓拳,循拋物线自后而前落在左腕之下,变为立掌,掌

心向北,身体和视线均向正东, 形式与图22相同。

图93

动作二:从上式(如图22)右脚向西北退后小半步,脚尖

向南转(略偏西),身体趁势蹲下,体重偏向在右腿方面,左腿 伸直,脚尖转向东南,脚底全部着地,在蹲身的同时,两手下 沉,左臂伸直,指尖接近左脚,变为侧掌,右手抽回胸前,指 尖接近左臂肘部,亦变为侧掌,身体向南(略偏东),勿弯腰低 头,眼视左脚前方,如图93。

第五十四式金鸡独立(图94一96)

图94动作一:从上式(图93)身体向前直起,右腿趁势伸直,左 腿弯屈变为弓步,两脚尖转向正东,两手随着身体的直起同时 抬起,将右手伸出在左手的前面,仍为侧 掌,掌心分向左右,身体向东,眼视右手 前方,如图94。

图94

动作二:从上式(图94)右手继续向 上抬起,转为反掌(拇指在下)置于额前 上方,指尖向北,左手转为俯掌隨即向下 按,指尖向南,微向上翘,在右手抬起的 同时,右腿随同提起,膝高于胯,右脚在 左膝前,脚尖翘起,左腿直中微屈,身体1 和视线都向正东,如图95 (所附正面图两 手距离较近,是比较含蓄的姿势)。这是右 式。

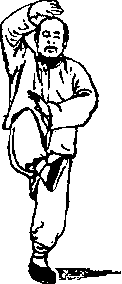

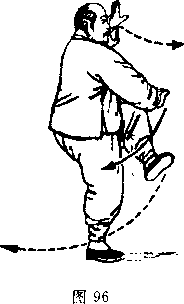

动作三:从上式(图95)右脚向前落下成为弓步,右手随 同落下转为俯掌,右脚踏实后,左腿随即提起,左手同时自下 而上穿过右腕向上举起转为反掌(拇指在下)置于左额之前,方 向不变,如图96 (附正面图),这是左式。

上面是做左右同样的“金鸡独立”,如做左右不同样的“金 鸡独立”,可参照图96的式子,在做到两手左上右下同为仰掌 时(即左手未转反掌,右手未转俯掌之前)就转接下式“倒撵

图95正面图图95图96正面图猴”。

图95正面图

图95

图96正面图

第五十五式倒撵猴(图略)

本式是重复式子,从上式(图%)左手落向前方伸出,转 为立掌,臂伸直,与肩相平,同时右手落下置于右胯之旁,左 腿趁势向后伸出,右腿弯屈成为弓步,方向不变,形式与图37 相同,这是第一个倒撵猴。以下接做第二第三两个倒撵猴(即 第十六式的动作三和动作四),方向不变,图解从略。

第五十六式斜飞势(图略)

第五十七式提手上势(图略)

第五十八式白鹤亮翅(图略)

第五十九式搂膝拗步(图略)

第六十式海底针(图略)

第六十_式扇通背(图略)

第六十二式撇身捶(图略)

第六十三式上步搬拦捶(图略)

第六十四式上步揽雀尾(图略)

第六十五式单鞭(图略)

第六十六式云手(图略)

第六十七式单鞭(图略)

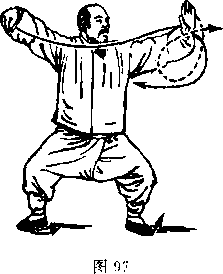

以上十二式都是重复式子,可从上式(如图37)依次接做 第十七式到二十三式(即撇身捶式)的各项动作,再依次接做 第四十一式(因六十三式是上步式,故不用二十四式)和第二 十五式到第二十八式的各项动作,以做到图97的式样为止,图 解从略。

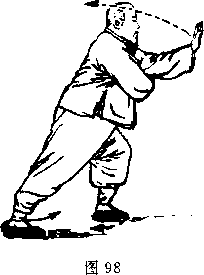

第六十八式迎面掌(图98)

本式从上式(图97)两脚脚尖一起转向正东,趁势屈左腿 伸右腿,变为弓步式,同时,右手放开抓拳,自后而前掠过左 手(此时左手亦正在抽回)循左臂下面收回,置于左腋下,变 为俯掌;左手原为立掌,趁势收回转为仰掌,在右掌下徐徐抽 回胸前,再从右掌上面绕过,向前伸出,转为正掌;身体和视 线均向正东,如图98。

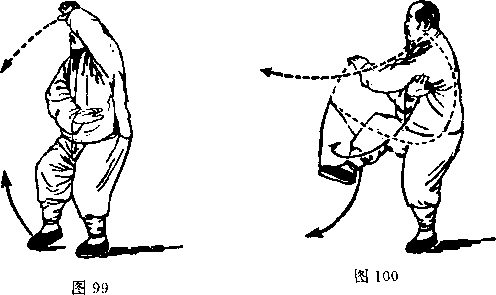

第六十九式转身十字摆莲(图99一 100)

动作一:从上式(图98)两脚尖向右一起转向西南,同时 右脚脚跟提起变为虚步,在转身时(即转脚时),右手趁势下按, 左手趁势上举,转为反掌,掌心向前置于左额上方,身体偏向 西南,眼视正西,如图99。

动作二:从上式(图99)右脚趁势提起高逾左膝,随即循弧 线从左向右横踢(用脚的外侧不用脚尖),同时,左手自上而下从 右方掠向左方拍脚而过(拍不到脚的,可以拍腿),身体转向正 西,右手仍在腋下,眼视西北,呈将要拍腿时的形状,如图100。

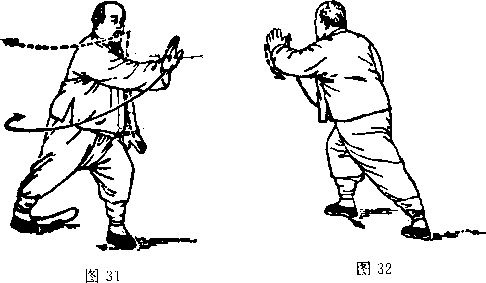

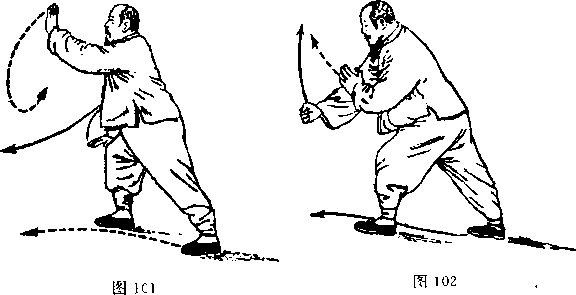

第七十式搂膝指裆捶(图101-102)

动作一:从上式(图100)在拍右脚后,右脚趁势落在左脚 的右前方成为弓步,同时右手从左腋落向前方,在右脚未落地 前,搂右膝;另一面,左手在拍脚后,即屈肘转到左颊旁成为 侧掌(指尖向前、掌心向里)并随即向前伸出,完成搂膝拗步 的式子,如图10]。

动作二:从上式(图101)随即上左脚,落在右脚左前方半 步,先成虚步(脚跟或脚尖着地都可),由右腿承载体重,同时, 左手落向左膝右方搂左膝而过,右手屈肘提起随势握拳(虎口 向上)置于右胁旁。在上述三动作同时完成的时候,左脚随即 开出半步,脚跟一着地,再屈膝落脚掌踏成弓步,同时,右拳 随势向前下方伸出(虎口仍向上),其时,左手在搂膝后已循弧 形动作回到左膝前,即趁势置于右臂的肘弯旁,上述左手、左 脚和右拳的动作也要同时到达定点,如图102。

第七十—式上步揽雀尾(图略)

本式是重复式子,从上式(图102)右脚上前一步,在左脚 前成为虚步,两手向上举起,做成图3的形式,以下再接做图

4、图5和图6的动作,图解从略^

第七十二式单鞭(图略)

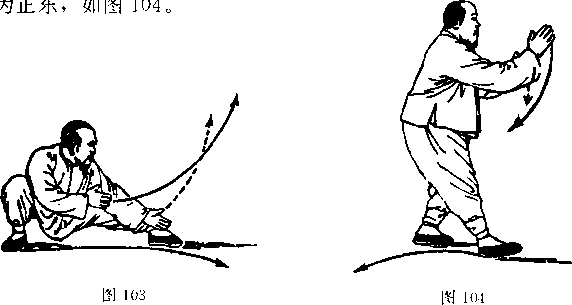

第七十三式下势(图略)

以上两式都是重复式子,可从图6乙依次接做第五十二式 和第五十三式的动作,做到图93的形式为止,如图1 3。 第七十四式上步七星(图104)

本式从上式(图103)身体向前直起,右腿趁势伸直,左腿 弯屈变为弓步,右脚随即上前一步变为虚步,脚跟着地(也可 脚尖着地),此时左腿由弓步变为微微屈膝的直立式,同时两手 向胸前会齐,右手继续上举,高出左手之上均为立掌,方向仍

j $ . — — - / . 丄一 ^ ^ j

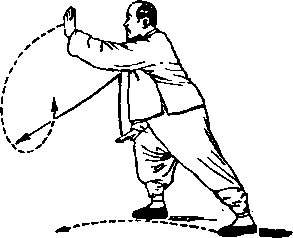

第七十五式退步跨虎(图105 -106)

动作一:从上式(图104)右脚退后一步,腿伸直,屈左腿 为弓步,两手趁势落下,微向右偏,变为垂掌,成交叉形,左 手在外,右手在里,两臂近乎垂直,身体向东,眼视两手前下

方,如图105。

动作二:从上式(图105)向后坐身,右腿直立(膝微屈), 左腿随势提起,膝高于跨,小腿伸向右方(即南方)脚尖向东

南,无需上翘,同时两手左右分开,左手 成为抓拳,臂伸直与肩平,右手成为立 掌,臂伸直,较左臂略高,身体仍向东, 眼视东方(略偏向东北),如图106 (此图 因摄影角度不合,故右手显高)。附正面 图供参考。

图105图106图1(36正面图第七十六式转身迎面掌(图1〇7) 本式从上式(图106)左脚趁势循右 方向后落地成为弓步,身体转向正西,右 脚趁势转脚尖,两脚尖均与身体同向,在 转身前,右手拢回左肩前,仍为立掌,左手趁势落下,再向上 转至右腕里面,在右 -移置左腋下的同时,趁转身余势放幵抓 拳向正西伸出,变为正掌,眼视西方,如图107。

图105

图106

图1(36正面图

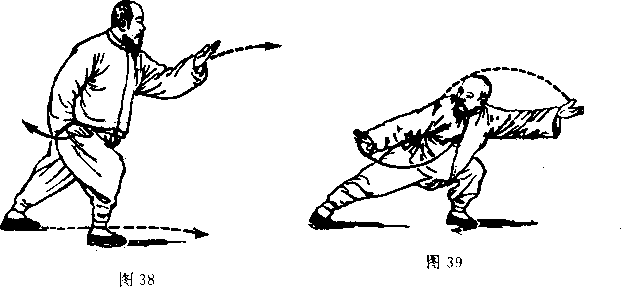

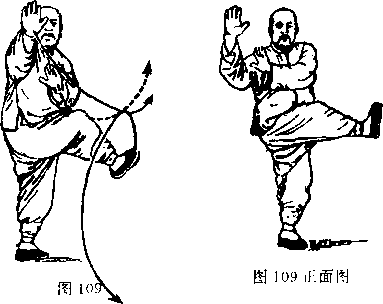

第七十七式转身双摆莲(图1〇8 —1〇9)

动作一:从上式(图107)两脚脚尖同时向右转向正东,左 腿微屈,右脚收回少许变为虚步,同时两手一起向右面 移,右

臂伸直,右手变为立掌,掌心向南,左 -拢至右胸前变为俯掌, 指尖偏向西南,身体转向东南,眼视右手,如图108。

围107 阁108

动作二:从上式(图108)左腿立直,右腿趁势提起,膝高 于胯,小腿向左面伸出,同时两手微向上举,当右脚从左向右 横踢时,两手随即自上而下向左方拍右脚(拍不着脚时也可拍 腿),左手先拍,右手后拍,要依次掠过脚背,身体方向不变,双 手拍脚后,眼视东南,在提腿时的形式如图109,两手将要拍下

时的姿势,请阅图109的正面图。

本式与转身十字摆莲同,在拍脚后,右脚就立即着地,故 未能把拍脚后的形式摄成图片。

第七十八式弯弓射虎(图110 —112)

图111动作一:从上式(图109)两手拍右脚后,右脚随即向左脚 的东南方落步成为弓步,左腿伸直,此时两手已随着拍脚的余 势伸向左方成为俯掌,身体向东,眼视东北,如图11〇 (图中两 手看不出,可参考图110的正面图

图111

图112卍面图图112动作二:从上式(图110)脚步不变将两手从左面落下循弧 线经过腹部移到右面,仍为俯掌,身体方向不变,如图 (附 图 ll的正面图),随即趁势握拳向东方击出,右拳在上为反拳, 左拳在下为正拳,两拳平行,虎口相对,身体微向东南,眼视 正东,如图112 (所附反面图,两拳距离较近,也是比较含蓄的 姿势)。

图112卍面图

图112

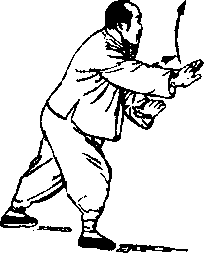

第七十九式上步迎面掌(图113)

本式是重复式子,从上式(图112)左脚上前一步,右拳变 为俯掌,左拳变为仰掌,左掌微微抽 回,右掌向左掌前落下,左掌再从右 掌上面向前伸出,转腕变为立掌,身 体与视线均向正东,如图113。也有 在本式前先做一“上步高探马”的式.

子,再接做迎面掌的,本书认为略去 高探马在动作上比较紧凑,故照旧不 改。

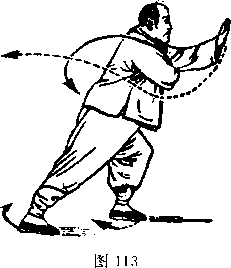

第八十式翻身撇身捶

(图 114)

本式也是重复式子,从上式(图113)左手收回置于右手下 面,随即向右转身转向正西(先转两脚脚尖),同时右手握拳上 翻置于右肋旁成为仰拳,左手从右拳拳心捋出伸向前方变为立 掌,如图114。

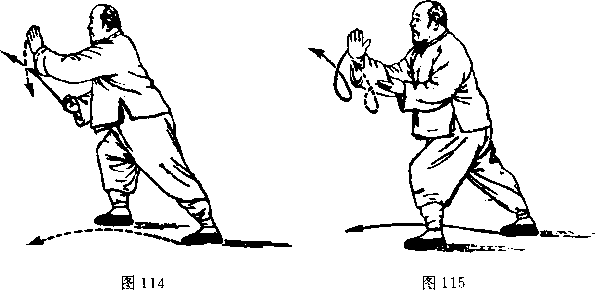

第八十_式上步高探马(图115)

本式也是重复式子,从上式(图114)左脚上前一步成为弓 步,左手屈肘变为仰掌,右拳放开,向前伸出置于左掌之上成 为立掌,身体仍向正西,眼视右手前方,正准备再上步接做下 一式的形状,如图115。

第八十二式上步揽雀尾(图略)

本式也是重复式子,从上式(图115)右脚上前一步,两手 趁势翻转接做图4、图5、图6各动作,说明见前,图解从略。 第八十三式单鞭(图略)

本式也是重复式子,从上式(图6乙)接做图7、图8两动 作,说明见前,图解从略。

第八十四式合太极(图略)

本式是最后一个式子,从上式(如图8)两手同时落下置于 胯旁,变为垂掌,掌心向后,右脚随即向左并步与左脚成为平 行步,回复第一式的形式,如图116,

以上所作图解,主要是把上肢和下肢的动作,分别作了说 明。对于很重要的腰部动作,仅仅在第三式(揽雀 尾)最后一段的说明里略为提及,其实,太极拳 的每一个式子或者每一个动作都要在动手动脚 的同时一起动腰的(参阅盘架子法则里的“灵 活”一点),初学虽然可以不在动腰上下功夫.,但 动腰是全部动作里的一个重要部门,所以在开始 学习动作时也应当十分注意它。其次,太极拳的 动作是要全身同时活动的,在图解里,已经在许 多动作上加上“同时”字样,也希望学习者给以 图116

注意。至于其他法则,应当根据学习程度而酌分 先后,在盘架子的法则里已经作了总的说明,足供参考研究,而 且在图解里也无法细说,所以一概不谈。

浏览3,873次