(1)收步收手,退步双开

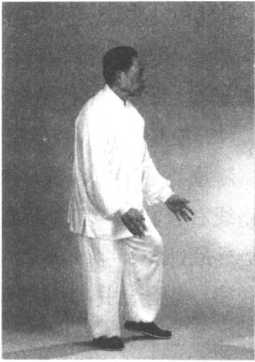

接上式,周身放松,松手下垂,气松回丹田,同时右脚向左脚后侧收半步,成后虚 步;然后,右脚后撤一大步,重心后移,身体后坐,两手由合变开、向上向两侧环形双 分,左脚随之后收半步,成前虚步(图Q8. 1?图Q8?2)。

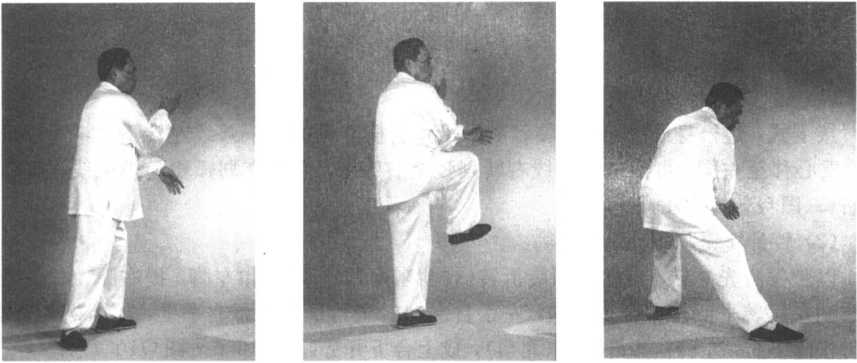

(2)立圆提收,独立推掌定势

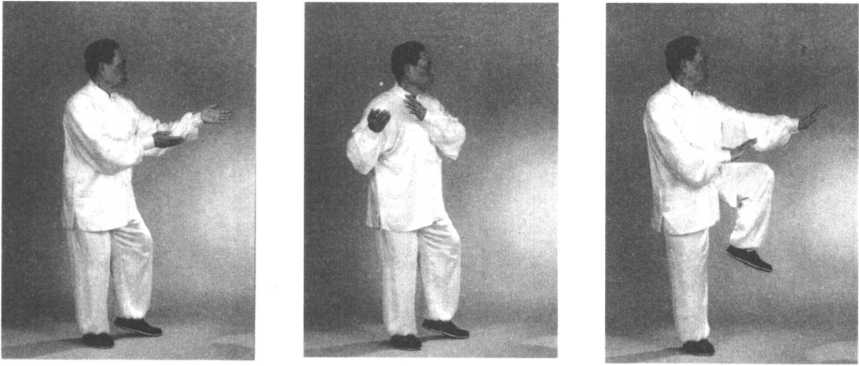

随气松回丹田,两手下松由开变合,再随右转腰沿反转竖立圈的前上弧线收至右胸 前(图Q8.3?图Q8.5);最后提左腿独立、两手逆缠前推。此为提收式定势(图Q8?6)。

图 Q8. 1图 Q8. 1图 Q8.2图 Q8.2图 Q8. 3图 Q8. 3图Q8.4图Q8.4图 Q8. 5图 Q8. 5图 Q8. 6图 Q8. 6

图 Q8. 1

图 Q8. 1

图 Q8.2

图 Q8.2

图 Q8. 3

图 Q8. 3

图Q8.4

图Q8.4

图 Q8. 5

图 Q8. 5

图 Q8. 6

图 Q8. 6

【要点】

①退步双开时,先用意向左脚沉气,利用大地反作用力产生的向后上方的反弹势, 能催身后退,身退手退,一退全退而又神意在前,气不泄,神不散,步不乱,这是退法。 开时博大浑圆,其大无外;合时团身浑圆,其小无内。进则前实后虚,退则后实前虚,虚 实分清,进退之中有中定。

②提收为捋引蓄合,提腿与推掌须同时完成,通畅无阻,右腿沉好,左腿提好,顶 劲领好,中正不偏。

第九式前程拗步

(1)松手松脚,上步挤手

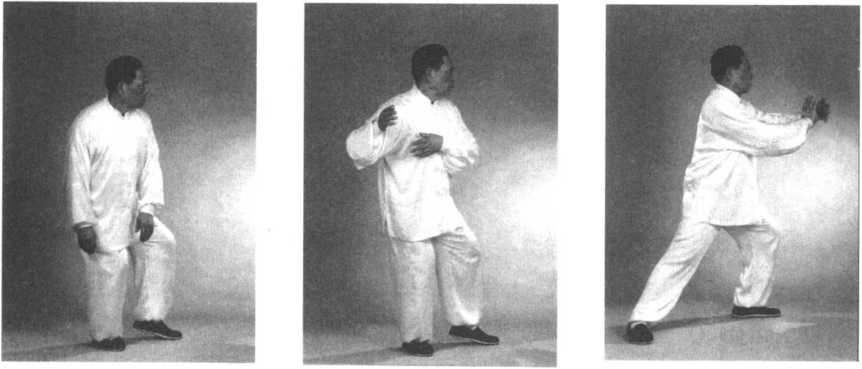

接上式,左脚、两手同时松落,松气回丹田;随即左脚上步前弓、右腿蹬,两手顺缠 翻掌随重心前移,沿正转竖立圈的后上弧线合手前挤,左手在前手心朝里,右手在后手 心朝前与左手心相对(图Q9.1?图Q9.3)o

(2)松身后坐,右合左开

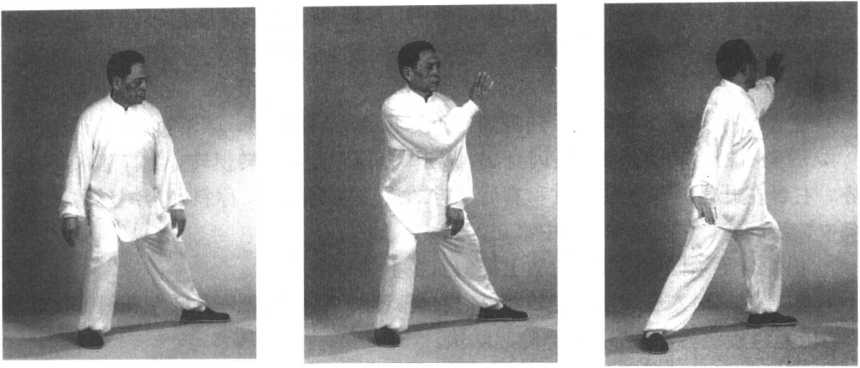

随重心后移右转腰,松身后坐、松手、松气归丹田,然后以腰领两手沿反转斜横立 圈路线右合左开,左手经右臂外侧开至左前上方,右手经左臂内侧开至右后下方,左脚 顺势外旋(图Q9.4?图Q9. 6)0

(3)提腿合手,铲腿开步

随重心前移,左脚踏实,两手顺缠环绕相合,左手在下,右手在上,右腿屈膝上提, 胸朝东北角;随重心下降,右脚斜向右前方(东南角)铲腿开步(图Q9.7?图Q9. 9)。

(4)右转松靠,左转背靠

先右转腰斜向东南角松身下沉,气松回丹田,重心右移;然后斜向西北角回旋左转 腰,身体后倚,重心左移(图Q9.10?图Q9.11)。

图 Q9.1图 Q9.1图 Q9. 2图 Q9. 2图 Q9. 3图 Q9. 3

图 Q9.1

图 Q9.1

图 Q9. 2

图 Q9. 2

图 Q9. 3

图 Q9. 3

图 Q9.4 图 Q9. 5 图 Q9. 6

图 Q9. 7 图 Q9. 8 图 Q9. 9

图 Q9. 10 图 Q9. 11 图 Q9. 12

(5)右转平开双分手定势

腰左转不停并松身松手合抱,气松归丹田,最后两手随右转腰沿平圈轨迹、向两侧 弧形双分双开,重心右移成右弓马步,胸朝东北。此为前膛拗步定势(图Q9.12)。

【要点】

①上步挤手须上下相随,手到身到,劲发于足,后蹬前弓,膝不过脚尖,属进。

②后坐右松为转引松蓄,是闪身法,属退。一退俱退,一转俱转,要有潮水回流退泻 之势。右合左开是斜向左前上方和右后下方的反转横立函,又称斜开合缠丝混'元圈,要 围绕中轴线旋转,左右对称,斜中寓正。

③提腿合手须同时完成,右腿上提似右手上领牵引所致。

④右转松靠时左腿蹬展,左转背靠时右腿蹬展,所行之圈是右低左高斜行反转磨盘 圈,似游龙盘旋绕转,缠绵回环,隐起隐伏。

⑤右转双开是沿平圈前弧线双分双开,左腿蹬展,两臂肩、肘、手与两腿胯、膝、脚 由中向外、依次伸展、对称相开,而又上下交叉相对相开,气势博大,如一硕大无朋之圆 球。

浏览719次