第七章:高中时期的武术训练

高中时期的人群是青春的象征,他们象征着早晨的太阳。武术训练不同于少年时代的 玩武术,要多学武术文化,研究人的生理知识,多知、多懂武术道理,想一想每个武术动作的 所以然。多练单个姿势,认真训练智能、体能、技能,最大限度地开发出个人潜能。

高中时期思想和身体都进入成年阶段,合理练武有利于身体和思想的健康,可把许多文 化知识运用到武术上来,使自己学有所用,提高对自然科学文化学习的兴趣,实现自己向文、 理、艺大学方向发展的目标。

第一节:燕子取水式的训练

高中时期武术训练燕形拳势:燕子是一种翅膀很长的鸟,尾巴像张开的剪刀,喜欢在水 面上飞行捕捉昆虫,属人们喜爱的候鸟,是候鸟中与人类最亲近的鸟。本式取燕子在江河湖 泊水面取水抓虫的灵巧于拳式中。燕子取水式的训练,分为一步原地训练和开步训练。

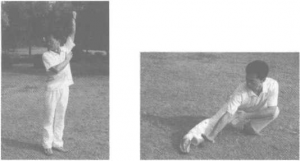

一步原地训练方法如下:左式。身体侧身站立,右脚在前,右手贴于左胁,左臂上伸左手 下钩。如图(41)。

接上式,右脚向右插一大步、左脚下蹲,右手前伸,左手护于右肘左侧,右手沿着左胁向 右下穿出。如图(42)。

接上式,右脚上步和左脚同时蹬直,身体由下蹲起来成为直立,左手推动右肘上升。如 图(43)。

接上式,身体侧身起立,左手贴于右胁,右臂上伸右手下钩。如图(44)。

接上式,左右手沿着左胁向左下穿出,左脚向左插步。由此左右式反复训练,次数因人 而异。燕子取水式的左右纵横,闪展翻转是仿生于燕子的生灵本能,有动有静,有起有落。

武术文化:初步认识武术哲学中的矛盾关系,矛盾是阴阳的一种体现。古战争中有矛就

有盾,矛盾的对抗是拳术的方法,是中国传统武术实战理论的科学成分。训练矛盾方法比训 练打沙袋等笨方法好,因为中国功夫的实战,只要以身体能量的百分之几十,足以击倒一般 的对手。练好了矛盾的拳法,武术实战中思想有了内容,动作就可比别人快了半步,容易掌 握武术实战中的主动和变化,武术拳理的阴阳变化可一通百通。

第二节:怀抱卧石的训练方法

怀抱卧石的训练方法。

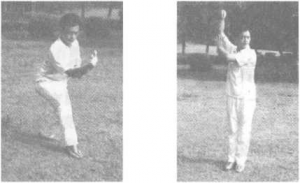

侵扑站:侧身站立,左肩领前,左足在前,右足在后,前虚后实,左足尖微翘离地,足跟着 地,全身重心在右腿上。同时,两臂从容下垂,手指向下,两肘微弯护肋,两臂内扣,舌顶上 额,胸门含劲,心守气沉,肛门上提,浑身自然,两目向前方平视。如图(45)。

承侵扑站,左脚向前面进半步,右脚跟在左脚后方脚跟离地,身体下蹲,两肘屈靠肋际, 双肘弯曲贴肋,双手平伸向前插,掌心向上。如图(46)。

承上式,身体向右起来,右脚向右前方上一大步,左脚蹬直。双手并力由左胯向上托起, 手臂略成弧形向右前方推动。如图(47)。

承上式,左脚稍微提起图(48)。图(49)。右脚下踩的同时身体下蹲,两肘屈靠肋际,双 肘弯曲贴肋,双手平伸向前插,掌心向上。

承上式,身体向左起来,左脚向左前方上一大步,右脚蹬直。双手并力由右胯向上托起, 手臂略成弧形向右前方推动,左右反复交叉训练。

由此反复左右训练,如抄起千斤卧石。

15岁时,人已近成年,根据所学的武术学科文化,所训练的武术动作,自编一个武术套 路,使武术训练内容更丰富,小孩自编自练六式太极拳,五式形意拳(五形),八卦八小掌的 演练,教练可帮助学生,改变一些练习自编练习的细节,让15岁的青少年明白,中国传统武 术的每个动作都可以互相连接,种种连接方式,如七音七色的变化,无穷无尽。以下例出3 个动作的连接方法,提供给学习者参考:双把接蛇形串拳,再接虎摆尾。

武术文化:武术文化范围包括武术哲学、中医学、儒家思想、物理学等知识,组成多学科 的武术拳理文化。根据武术文化的特点结合人体生命历程,科学训练。多知多懂武术文化, 在武术实践上“行生于理、理随于行、其理愈明、其行愈高”,理论水平和训练内容都将按照 科学,求真务实。15岁后的武术训练,文武知识都要加强、加深,使学习武术者能够在一定 程度上提高三能。

讲述文明礼仪、武术手语,认识有3000年左右历史的《易经》在文字上有今义解古书的 回味,古埃及的象形字早已淹没了,而中国的象形文字沿用至今,说明中文初创合哲理。

例如:武术“含三为一”的“智、体、技”三能的三个字:

智,可拆成日与知,知就是:知道、晓得、明了。以日字为基底,也就是通过不断增加 的时间,知道正确地理解,明了解决问题的能力,晓得对事物作出迅速灵活的反应。

体,可拆成人与本,本就是以人为根本,积蓄个人的能力。

技,可拆成手与支,支就是支持双手在技击上,运用拨转的技能和手艺。

打,可拆成手与丁,丁就是一点儿的意思,表明手打在技击中只有极小的作用。

踢,可拆成足与易。易,就是不费力。足踢可使武术技击轻而易举。技击多发挥足 的作用,就将技击变得容易了。

综上拆字分析,似乎易理先哲,创字之初,就暗示武术技击取胜主要是脚打七分,手打三 分。

中文的“重”字、“力”字,在武术文化上也有阴阳关系,将“重”字与“力”字相合,就是中 文繁体的(勤)字。此时的“重”字,可拟议为人的重心,此时的“力”字可拟议为人的能力与 方法等等。这两个字一旦分开就不是“动”字,“重”字与“力”字分开,重心与力量就失去方 法。

认识掌握中国传统武术的特点、特色,练出民族文化风味,学习人体生理解剖、消化系 统、呼吸系统、血液循环系统、泌尿系统的知识。

第三节:逢中节的训练

建中节是调和人体阴阳平衡、训练人体内五行,开发个人潜能的武术功法。传统武术 “要得精,五行明”。拳术中的五行学说与阴阳学说一样,是以元素论为基础,是以朴素的唯 物论和自然辩证法,来认识世界的一种学说。它在战国时代颇为流行,并被引到中医学中。 是反映“天人相应”、“天人合一”的整体观的模型。

拳中的内五行,基本上是以中医学中的五行为理论依据,并运用于拳中。“五行:金、 木、水、火、土,内对五脏:心属火、心急、勇力生;肝属木、肝急、火焰蒸;脾属土、脾动、大力攻; 肺属金、肺动、阵雷惊;肾属水、肾动、快如风。外应人之五官:目通于肝,鼻通于肺,耳通于 肾,口舌通于心,人中通于脾。心手通属火,鼻尖通属金,火到金回,亦自然之理,而以此类推 五行在拳中的有机联系和功用。”

逐中节的锻炼可调节人体内、外所需,产生人体的上下、左右、前后、内外沟通。在训练 中调和阴阳、气血,气为阳,血为阴。“阴阳者,数之可十,推之可百,数之可千,推之可万,万 之大不可胜数,然其要易也”。也就是当人体对内五行有需要时,内五行就有能力应付需 要,五行真如五道关,无人把守自遮自灵之。人的身体健康强壮,不等于有武功,武功是能真 正调和阴阳,调和气血的,使身体增强抗打击的能力,提高应付突然情况的能力。

训练方法如下:找一个50厘米高的凳子,要求凳子非常牢固,因为冠中节的训练中产生 图(52)

很大的下坐力,一般的凳子承受不了这种力量。身体自然站立在凳子的前方,全身放松,试 坐凳子后起立。

开始建中节的训练,左手上举掌心对准鼻子,右手掌背击打左手掌心,然后右掌下钩,紧 靠左掌下沿翻转而上,使左手掌心压在右手掌背。

承上式,身体垂直下坐,双手同时下压,左肘内收对准心窝,右手下按肚脐(丹田)身体 起立重复训练十次左右。

收功,身体自然站立在凳子的前方,左手掌心压在右手掌背,右手掌心按在肚脐(丹田)上,顺 时针揉按丹田30次,逆时针揉按丹田30次。逐中节训练气的和全,心战而内动。天地阴阳凭一 气,气能皆通,万事皆通,气腹,万物皆腹。哪有痕迹哪有阻隔,以和为始,以和为终。

武术文化:明白十六种拳法之一寸之法,寸即步也,步要疾快成其寸也。了解古哲理和 医理“天人合一”的客观理论依据。天人、形气感应与变化之间都存在着相互关系。古人把 万物都看成是一气所在化生,一气分为阴阳,推之为五行,气也是无形的“信息”,必须困形 而擦气,例如春天来到了,这个春的信息是由草木正在发芽的形表现出来的可见标志,“春 到人间草木知”,木行有了。夏天炎热似火,火行有了。长夏湿气抽象为土,土行有了。秋 气到来,万物老成走向衰老而伤,物盛则杀,金刀杀伐,有了金。冬气到来,木叶尽脱,显见于 水,水行有了。木、火、土、金、水五气顺布,形成四季变化。“太极运而生阳,静而生阴,阳动 而变,阴静而合”这对阴阳互根之理合武术动静之理。“五行——阴阳——太极,太极本无 极……是二五之精,妙合而凝”,“乾道成男,坤道成女,二气交感,化生万物。”(注:“二”指 阴阳,“五”指五行。)

第四节:鹳子锁林的单练与对练

高中时期可训练对练动作。首先训练鹦子锁林的单练,由此获得传统武术技击身法的训练 方法,传统武术实战中的闪展腾挪、封闭闪法的技能,在鹦子锁林的单练与对练中充分展现。

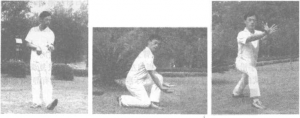

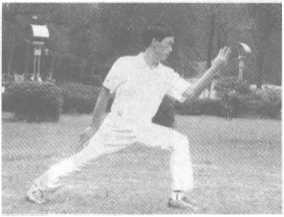

单练训练如下:身体自然站立双脚距离与肩同宽,全身放松。起左手,掌心面对身体由左胸 到右胸再向前穿,同时举右手与眼部同高向后拉,双手掌心朝外,身体向后转动。如图(54)。

接上式,右手掌心面对身体由右肩向左胸前穿,左手翻转后拉,双手掌心朝外,身体向

练训练如下:高中时期武术训练可以对练为主、可练习鹦子锁林的对练,练出鹦鹰在树林 中穿梭,练出象形于鸥鹰捕鼠的神貌与本能。对练双方以眼、手、身、法、步的接触,模仿武术实践, 培养英勇善战的精神,使眼、手、身、法、步的闪展灵活,四肢封闭、闪法的运用正确。

(1) 对练预备式:参加对练的甲、乙双方,面对面的站立,相对距离 以一大弓步为标准。

(2) 大步锁林:由预备式开始,甲、乙双方同时跨出弓箭步,相互的肩膀接触为标准。要突出 龙腰的拧转变化、弓步侧身似用熊膀进行攻击,甲、乙双方的前面肩膀相互接触。如图(58)。

抽身回预备式,换另一腿跨出弓箭步、单手似鹰的翅膀在树林闪展飞翔(前手在双肩之 间来回运动,单从手上看也像鸥鹰飞翔)。

擦肩转身:跨出第三个弓箭步后,双足跟部不动,足尖带动身体进行180度的回转,产生 甲、乙双方调换方位。如图(60)。

(3) 由此继续对练大步锁林。如图(61)。

(4)鲤鱼翻身:承上第三个弓箭步抽回时,即上步肩胯靠打、相互撞击。连续回身撞击 三次。如图(62)。

(5)收式:三次鲤鱼翻身的撞击过后,回身虎扑,发声(雷声):“咦”既为收式。如图 (63)。

武术文化:明白十六种拳法之七齐之法,齐是疾也,内外如一成其齐也。学习中医经络 理论,中医按摩,中医骨伤科知识,中西医急盛方法及野外救护、护理知识。认识膝为大腿与 小腿的枢纽、能摧腿部力量达于足部,能帮助足部稳定全身重心,练习时膝向前屈不可过足 尖,否则重心前倾,膝的后面为腿凹,蹬步要直,以舒发力,并承受反作用力,有时两膝下蹲气 势必须收缩,收如伏猫。可避免彳顷斜而倒,也易进攻。

第五节:水中可练武

水是一种无色无味无臭透明液体,化学成分是H20o人们生活离不开水,工业、农业离 不了水。水平,是表示静水的平面,或指达到的程度,例如文化水平、武术水平。水到0Y以 下凝结成冰,水加热到100乞产生蒸汽(正常气压下)。

水能载物,水以自己的运动推动物质运行;能寻找自己的方向并百川归海的是水;遇到 障碍物,百折不回的还是水;以自己的清洁,洗净他人的污浊,有容清纳浊的度量只有水。能 生化成为云、雾、雨、雪仍不变质的,仍依恋大地万物生长的,人类从祖先至今赖以生存的重 要资源之一就是水。

武术训练要接触“水”,“水到渠成”可让人深思。民间龙舟赛也就是有象征性的武术表 演赛,帆船、踏板等许多水上体育项目都可称为水上功夫。

水中武术训练,水性好的习武者可尝试水中练武,可利用水的沉浮原理进行水中人体技 能,可进行水中仿生训练,两臂像蝴蝶一样拍打的快速蝶泳,像青蛙的蛙泳又可模仿海豚游 水,将蛙泳的脚改成上下打水。

水是生命之源。水中武术是训练体能、技能的运动,当今世界体育已经有水上表演,水 浒的故事中梁山的阮氏兄弟水中武术本领让人称赞,人类祖先也源于水中进化,每个人的生 命也都起源于母体氧水之中,人的生命是离不开水的。人身体中的物质也大部分是水,所以 有能力有条件者可习练水中武术,产生的益处比陆地练武要多得多。本书说明并不是练武 一定要有水中训练。

水中武术训练是有条件的:(1)水的质量及卫生条件不能伤害人体;(2)练习者要有水 性好的条件,还要根据健康状况择优进行;(3)要明白所择的江河、湖泊、海的水下情况(深 浅、淤泥、树枝、杂物、杂草及血吸虫等),明白人类不是海浊等水中动物,所以对下水后的安 全要充分考虑,以得到完全的安全保障后方可下水锻炼。

在水中无论是浮游、潜游的活动都称为游泳。其姿势蝶泳是武术追劲,侧泳是武术的闪 法,蛙泳是拳术的行走,踩水是太极的起承开合,体会水中沉浮的矛盾力。仰泳是休息片刻, 继而练漂。练憋气,双手抱住双脚,体会回到母体之中;双肘平靠心窝,两腿伸直并拢,埋头 于水中憋气,而后前臂向下压,掌、头出水面。体会水中武术训练中心需做到呼吸不受阻碍 限制,而且一定要留有上岸的体力,这样的水中武术训练后,人能获更大的愉快及心旷神怡 的体验,而且受益于训练带来的全身运动器官的改善,增大肺活量,改善心肌功能,提高体温 中枢功能,增大关节的灵活性,在浮力中减少关节疾病,增强韧带活力,使肌肉更丰满,皮肤 更清洁。

人在水中心里是常警觉的。水中有沉有浮,有泼有浪,思想自然会相对集中。可在练习 中体会翻浪劲的劲力,“翻浪劲”是一种整合身体各部分运动的整体劲。翻浪劲不是蛮练的 劲,不在水中翻浪劲就是裹、践、踱的特征,裹,指身体的吞、吐、浮、沉,也含四肢的裹抱。可 指武术动作达到目的方法过程。“践”,是在“裹”的作用驱动下增加瞬间的连续力。“瓒”, 就是身体强有力的完成进攻,达到进攻目的。如同一浪由后向前翻过一浪,动作不停顿的达 到进攻目的。动作和目的象形于海浪扑打礁石,所以称为翻浪劲。翻浪劲是一个三回九转 是一体,左右转动不停势的贯通熟悉的力量运作方式,是技击中科学的运用身法。

水中可练习武术的“动静之法,体会静为本体,动为作用,在沉浮之中感而遂通,通过在 水中感应静与动作用懂得灵劲。若言其静,未露其机,若言其动,未见其迹。动静、发而未发 为之动静,成其动静也,心一动而气近之,气一动而力伏之,此必然之理也。”这里面对动静 之法做了很清楚的阐述。水中训练动静增长内动,然后随即外发,动静之法可取得最理想效 应,太极拳称这种效应为物应自然。全身要做到松中有紧、静中有动、虚中有实。水中是调 身的良好条件。

高中时期的武术歌:[练好内功,实现跨越。][年轻勤锻炼,老来身体健。][强身之道, 锻炼为妙。]

第八章:大学时期的武术训练

大学时期的武术训练是研究人体的生命运动,理论上学习了哲学、心理学,能把许多科 学知识灵活运用到武术上来,可用自己的文化知识结合信息与技术方面的经验提高武术训 练质量,高层次的训练文武双全的自己。用“心意”使武术的养生效果、实战战术更明确,让 武术的科学也不断进步和发展。

武术训练的主体是人,客体是各种训练方法。人有思想,内有五脏六腑,外连四肢百骸 (人的肢体关节均如同机械部件,有机械运动功能,其中包括关节的最大拧转角度,弯曲角 度,也应有最佳保养状态)都值得科学训练。练武、形体运动时内脏也没有闲着,有整体修 养的要求。内五行:相生,相克,合理练就人的精、气、神(内脏按摩)。外五行:相生,相克, 肢体循经(经络)按摩,气血活跃达到五官聪明、四肢活。武术有养生、防病治病的功效,更 有技击的乐趣。

第一节:重中之重、踩鸡步

重心是物体重量的集中作用点,不论物体的位置如何改变,物体的各部都围绕着这一点 保持平衡。事物的主要部分也可称为重心。人的重心是由足来最后承担,而人的足底结构 形成了拱桥力学原理的弓形,这样不仅完全可以承担人体重量,而且足弓的三个着力点科学 地缓冲了人体运动中的震荡和冲击。人生活在有地心吸引力(重力)的地球上,人在没有外 力的情况下,得以行走、奔跑自如,重心与平衡相对稳定,一旦进入到与外力对抗产生重心移 动改变了相对稳定的平衡条件,容易产生失重或重心重叠,失去进攻能力或因失去重心而倒 地,这是很现实的。人弯腰的动作,都要做重力和重心调整,才能保持平衡。例如:人自然站 立,双脚跟部靠墙,做不成向前弯腰的动作,原因是重心没有向后调整的空间位置,出现重心 向前重叠,失去重心而被动地向前倒地。如果在实战中重心得不到及时调整,必定失去重 心,完全失去重心的人就意味着在技击中的失败。因此,重心是习武者训练或与人相战的重 中之重。

踩鸡步这一把拳的练法,要求训练出“足踩中门抢地位,就是神仙也难防” 0武术实战 能力,训练鸡腿的平衡能力,鸡单脚独立可以睡觉,可见鸡步的重心十分稳定。踩鸡步的训 练,要求双脚行走时脚步在一条直线上,这样训练虽然难度很大,但是可以锻炼出稳定的重 心。踩鸡步是训练保护自己的重心,抢占对方重心,使对方失去重心而失去战斗能力。也体 现了手打三分,足打七分的传统技击理论。踩鸡步的训练中,练就一踩、一蹬的技击开门方 法,在踩蹬鸡步的同时龙腰带动熊膀,产生肩打的威力。无论是挤、捶、崩等劲力都可发挥在 抢占对方重心的位置上,特别是进攻者的蹬劲,是对方受伤程度的信息。

中国传统武术的真功夫是脚手齐到的打击,单靠手的打击,哪比得上让对方无立足之地 的踩鸡步科学。有上乘武功的拳师,随时把握并调整保护自己的重心,随时抢占对手重心,

使对手失去战斗力。才可能做到:打人如走路,看人如蒿草。

踩鸡步的训练目的。踩鸡步是装备人体主要实战能力的功法,不仅为自己的重心稳定 打下基础,而且鸡步灵巧迅捷的步法,围绕着技击中进攻对方重心。鸡步下踩有踩劲、扑劲, 有裹、践、癖的感受,练好了踩鸡步一式的踩步、垫步、歇步,才能帮助习武者灵活运用自己的 重心,抢占对方重心,得到实战功夫。

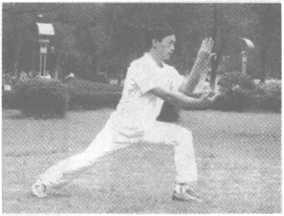

起式(轻步站):侧身站立,左肩在前,头顶悬,下颌内收,舌尖微卷上顶,两眼平视前方, 气沉丹田,进入眼观六路,以我静视敌动的状态。如图(64)。

行桩训练:接起式,左脚向正前方迈一步,膝盖弯曲,步法的大小因人而异,初练者韧带 紧,步法可小些,桩相对的高一点。右脚蹬直脚尖向右偏45度,脚趾微抓地之意,后跟不能 离地,形成前脚弓、后脚绷的弓箭步桩式,身体的重心居中,不得前俯后仰,两腿像把拉满的 弓,身体垂直似既发之箭,丹田有前冲之意。如图(65)。

接上式,右脚向正前方迈一小虚步,仍向右保持45度,与左脚相轻轻摩擦(摩筋擦骨), 左手前伸成弯曲状,手掌成阴阳掌形,肘与膝合。如图(66)。

接上式,左脚向正前方迈一步,如图(65)。转身:贴胸的后(右)手与前(左)手前后交换, 后手在下前手在上,两手相贴轻轻摩擦,形成右手在前左手在后,以双脚跟为轴同时身体向后 转,右脚变前脚,左脚变后脚,形成右脚弓,左脚绷,交叉练习,练法与前相同。如图(67)。

接上式,右脚向正前方迈一小虚步,仍向右保持45度,与左脚相轻轻摩擦(摩筋擦骨), 左手前伸成弯曲状,手掌成阴阳掌形,肘与膝合。如图(68)。

收式:行桩练到起势处转身,回到原起式方向,转身方法与前相同,左脚收回与右脚并 齐,双手相合,右手在前,左手在后,两手鱼际相贴,(左手掌心贴右手掌背)尽量高举过头。 左脚向正前方迈一大步,右脚在原地,脚尖微微向右偏45度,不能拔跟,形成左脚弓,右脚 绷。

左掌在前右掌在后,指尖向前方,有把两个木桩按到地下之意,同时口中呼“咦”声(雷 声),返本归原。

训练中身体的腰部以上保持原状,眼睛有神平视前方,行动时身体始终保持平衡,高低 保持在一条水平线上,不能像波浪一样高低起伏。两腿走在一条线上,脚不能拔跟,并像钉 子一样牢牢钉在地上,身体有前冲之意,蹬腿有把全身前送之感。

武术文化:明白十六种拳法之四就之法,就即束也,上下束而成为一就也。

第二节:熊盘球的训练

大学时期的武术训练,先训练熊盘球的动作,训练贴身靠打以短制长,以肩、肘的最短途 径发挥自己的特长,勤学苦练熊抱球的动作在养生和技击上都会有很大的收获。•

熊盘球的训练方法如下:

1 .起式:(轻步站)身体侧身站立,左脚在前,脚跟着地,脚尖微微翘起离地,脚趾下扣左 肩前领,右手握拳贴于肚脐,左手掌贴于右拳,目光平视前方以静视动。

2.左右盘球:接上式,提起右脚同时身体向右转动,右肘向右后转动左手追右手,双手 似盘抱一只篮球,右脚落地的同时右肘右肩自上向下砍劈。如图(70)。

接上式,提起右脚,身体起立向右后拧转,右脚落地的同时身体左转,双手似盘抱一只篮

球,手高过头。上左脚,左脚落地的同时左肘左肩自上向下砍劈。如图(71)。

接上式,提起左脚,身体起立向左后拧转,左脚落地的同时身体右转,双手似盘抱一只篮 球,手高过头。上右脚,右脚落地的同时右肘右肩自上向下砍劈。左右两边反复训练,姿势 不变。熟悉肘和肩的一起一落、一劈一撩,都在以进攻代替防守,进攻和防守一气呵成。

3.收式:承上式,左脚微微提起下踩,右肩领右手臂向左劈下,左手护于右腮,右脚蹬 直。双脚脚跟不动,脚尖向后转动同时转动身体,右手自下而上挑,手指张开前顶,手腕要 直,左手自右腮沿胸前下捺,手指张开向前,掌心向下捺实,置于裆际。左足顺势向前一步, 双脚并列,双手同时上冲,左腿再向前一步形成左弓箭步,右脚蹬直,头向上顶,双手下按形 成虎扑之势的同时发雷声“咦”,五行一发响雷声,先声夺人,拳去雷动风声响,一瞬间突然 发声,声势如霹雷山林不能阻隔,足以使人受惊,而手足失措,同时足手齐到。如图(72) o

武术文化:明白十六种拳法之二践之法,践即腿也,腿要猛勇成其践也。

第三节:乌云遮月把的训练

“乌云遮月把”是拳动静结合的重要练习功法之一,此练法内外兼修,动中求静,静中求 动,在动与静的矛盾中充实丹田、增强下盘功力及手掌上的圆劲,因此练习中讲究慢,慢功境 界练出巧妙。其实慢练会觉得更累,在乌云遮月把的训练中,越慢越好,这样才会练出功夫 来。传统武术中的内功就是形成于医理之中,技击变化也得益于医理地启发,使之拥有上乘 武功的人一动,即有内劲。中医强调人是赖气而生存的,“气为血帅,血为气母”是武医相 通的道理,传统武术要求训练中必须先练内脏:“内先动,而外即随。”而后练四肢百骸,产生 内外沟通,这是中国武术研究的新课题。

乌云遮月把的练法如下:

起式:在空气清新避风处侧身站立,左脚在前,脚跟着地,脚尖微微翘起离地,脚趾下扣, 右脚满脚掌着地,脚趾微微抓地之意,两脚的重心力量分布约前二后八。全身放松,头顶悬, 下颌内收,气沉丹田。

练法方法:接起势,起左脚,使双脚距离略比肩宽,同时左手掌心面对身体至眼部同高, 由左肩轻松自然前领,向左转动,身体重心落到左脚,右脚随着身体前移慢慢蹬直,左手掌心 向上,左肘与左膝垂直对齐,右手紧贴于右腿手掌向下按。整个转动过程慢慢吸气,右脚蹬 直后,动作停止,先闭住呼吸,后慢慢呼气,注重呼吸细长,尽可能不听到呼吸的声音,等待向

右运动。如图(73)。

双脚脚跟不动,脚尖慢慢向右移动,左手掌心面对身体至眼部同高,随着身体向右慢慢移动, 左手心遮到左眼睛时起右手,右肘在下托起左肘,使双手似剪刀在慢慢合拢。如图(74)。

接上式,身体随着脚尖慢慢向右移动,右手掌心面对身体至眼部同高。如图(75)。

接上式,身体继续向右转动,转动到右肘与右膝垂直对齐时,左手下按,慢慢紧贴于左腿 并伸直,右手前伸与右脚步尖垂直对齐。整个转动过程慢慢吸气,左脚蹬直后,动作停止,先 闭住呼吸,后慢慢呼气,注重呼吸细长,尽可能不听到呼吸的声音,等待向左运动。如图 (76)。

由此反复转动,左右来回为一式。次数根据自己体力而定。

收势:双脚并拢,双手裹后脑而下到胸前,前推双把,同时从丹田发出“噫”声,返本归 原。

拳理解释:起势首先要安排周身放松,行拳要把纯真的心态溶入到大自然中,身体亦溶 化在大自然中。当心、身从无极走向有极时,左脚缓慢提起向左外分开时,身体的各部分有 飘飘然的感觉和涌动,当左脚落地的瞬间,双脚便有生根于地的感受,此时脚心的涌泉穴要 有从地下汲水的感念,谓之采地气。此时周身含有腾挪预动之势。当双手掌心向下朝上微 微抬起时,双手十个指完全张开,和双脚趾相对,有把地下取之不尽的水(气)向上抽吸的意 念。当徐徐上升的双手十指发胀,向上举动艰难时,上下对拉恰到好处,感觉双手沉重两手 要自然内旋至手心向上。此时向上捧举,显得非常轻灵。需要说明的是,向上举的双手十宣 穴,把地下的水(气)有机地和天上的水(气)连结起来,用之不竭,此谓采天气,接天河之水, 谓之三位一体,也叫三才合一。当双手采满天气之后,把天河水随着双掌心内合,徐徐地沐 浴全身,双掌的天地之气顺着双肩的肩井穴向下输灌,另一股水则顺头顶的百会穴,向体内 灌输,涤荡五脏六腑,然后将五脏的废气从脚心排出去,以达到健身的预期效果。

武术文化:明白十六种拳法之五夹之法,夹是夹剪之夹成其夹也。

第四节:十字搁横的训练

晚清时期和民国年间,曾经有一些外国人骂中国人“东亚病夫”。1949年新中国成立 后,有一位爱国的老人,他是百战百胜的武术大师,许多见识过他的技击技艺的大侠,无不称 赞他的实战本领高强,无不佩服他精湛的技击技艺。就是他老人家将中国最好的、保守秘传 了 300年的技击技艺首先公开传授,为后人留下了传统武术的真才实学。他传承的武术学 问、科学,使后人能研究武术运动对人的生命历程带来巨大的益处。

十字搁横的训练方法,就是这位武术大师为后人留下的技击技艺之一。21岁的人可训 练武术实战内容丰富的动作,十字搁横的训练,可明显提高武术实战能力。

十字搁横的训练方法如下:

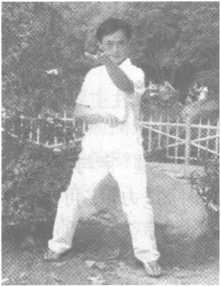

起势:从起势开始,就训练人的英勇之气。侵扑站,又名熊看洞。也有人称起势为霸王 观阵。霸王观阵可训练眼光老嫩。如:鹰眼观天不观天,以高视低,上下全视,纵横世界。熊 眼观地不观地,以低视高,由下而上望上下全视前听后观察左右,手足左进右取、右进左取、 交差往返成剪刀开合,就变化出鹰熊两种生灵的战斗本能与战斗技巧。

侧身站立,左脚在前,脚跟着地,踝关节上翘,脚尖微微离地,脚趾扣地,重心在直立的右脚, 使身体稍微前倾。右手握拳,护于丹田,左手五指自然伸展,形成荷叶掌,贴于右手。头顶悬,下 颌内收,舌尖微卷上顶,以静视动。犹如霸王居高临下的观阵,所以称为霸王观阵。如图(力)。

起式动作就是传统武术的立式桩,在图(77)的基础上,双脚不动,双手形成荷叶掌,前后拉开 50厘米,形成霸王手下的一员大将军,拉剑出鞘的模样就称为侵(鹰)扑站。如图(78)。

在图(77)的基础上,双脚不动,双手下钩,双肘紧贴双胁,象形于熊有战斗之情,熊外形 宁静、而内含蓄凶猛,两膀健壮有力摆在胸前,头颈上竖,两眼观天,不观天。使形象威猛庄 严,这就称为熊看洞。如图(79)。

三个起式动作,都是武术立桩,自然站立不动时双脚十趾都具备抓地之劲,如猫抓鼠可 以增加周身上下的相互矛盾的支撑劲力,这种劲力由静而生,所以称为静力。人的活动,走 路、说话、感觉、思考等,都是要消耗能量的,人的大脑要消耗人体25%的氧气和其他能量, 静力训练时思想和躯体都相对静了下来,因此必然激活人的健康能力与技击能力,增强人的 整体力量,因此静力训练可均匀地提高技击能力,提高人的健康水平。

浏览781次