周易阐真曰先天八卦,一气循环,浑然天理从太 极中流出,乃真体(真体者即丹田生物之元气,亦吾 拳中之横拳也)。未破之事,后天八卦,分阴分阳, 有善(善者拳中气式之顺也)、有恶(恶者拳中气式之 悖也),在造化中变动,乃真体已亏之事。真体未 破,是未生出者(未生出者即拳中起钻落翻未发之式 也),须当无为(无为者无有恶为)。无为之妙,在乎 逆中行顺,逆藏先天之阳,顺化后天之阴,归于未生 以前面目(即拳内阴阳未动以前形式),不使阴气有伤 真体也。真体有伤,是已生出者(即拳起钻落翻发而 不中也)须当有为(有善有恶之为)。有为之窍,在乎 顺中用逆,顺退后天之阴,逆返先天之阳,归于既生 以后之面目(即拳中动静正发而未发之间之气力也), 务使阳气还成真体也(即还于未发之中和之气也)。先 天逆中行顺者,即逆藏先天阴阳五行,而归于胚胎一 气之中(即归于横拳未起之一气也),顺化后天之阴, 而保此一气也(保一气者不使横拳有亏也)。后天顺中 用逆者,即顺退已发之阴,归于初生未发之处,返出先 天之阳,以还此初生也。阳健阴顺,复见本来面目, 仍是先天后天,两而合一之原物,从此别立乾坤,再造炉鼎,行先天逆中行顺之道,则为九还七返大还丹 矣。今以先天图移于后天图内者,使知真体未破者, 行无为自然之道,以道全形,逆中行顺,以化后天之 阴。真体已亏者,行有为变化之道,以术延命,顺中 用逆,以复先天之阳,先后合一,有无兼用,九还七 返,归于大觉,金丹之事了了。再以金丹分而言之, 金者气质紧固之意,丹者周身之气圆满无亏之形。总 而言之,拳中气力上下内外如一也,此为易筋之事 也。今借悟元子先后八卦合一图,以明拳中拙劲归于 真劲也。

八卦合一图解第 二十章 八卦拳先天后天

起点练法,仍照前者法则习之,但预知先后天合 一之理,内外卦归一之式。二者判别,且能使先天为 后天之体,后天为先天之用,无先天则后天无根本, 无后天则先天不成全。其理虽有先天为之本,然无外 式之形,只能行无然自然之道,不能习之以全其体 也,若使之先天健全,即借后天有形式之身,以行有 为变化之道,则能补全先天之气也。但拳术未习熟 时,似乎有分顺伸逆缩,判而为二之意,其实是先天 后天气力不符,故有分而为二之理。且以拳术之理分 而言之,则为先后天;合而言之,则为浑然一气。今 以先天而言,则为拳中无形之劲,谓之性。性即身中 无形之八卦也,亦谓之先天。以后天而言,自有身形 阴阳开阖伸缩,生出四象,四象者,各有阴阳谓之 情。情者,手足身体旋转动作,即成有形之八卦也 (拳之八式),谓之后天。此是先后天分言,谓之开 也。合而言之,人心即天理,天理即人心,意者心之 所发,身体四梢是意之所指挥也。则拳中之气,身体 手足听其指挥,循着次序渐渐习去,自始至终无有乖 戾之气,则能尽其性矣。尽其性,则能复其未发意之 初心。但拳术初练时,四体之作用,不能尽合于力,

力不能尽合于气,气不能尽合于意,似乎拳中伸缩有 二式之别,若得其所以然,练习先后合一之理。惟其 三害且莫犯,谨守九要而不失,则四体身形随着意, 照法实力做去,久之四体手足动作可以随意指挥,故 能上下相连,手足相顾,内外如一,浑然天理,此时 是先后天八卦合一之体也。

第二十二章 八卦拳练神还虚形式阳火阴符之理(即拳中之明劲、暗劲也)始终两段 功夫:一进阳火(拳中之明劲也),一运阴符(拳中之 暗劲也)。进阳火者,阴中返阳,进其刚健之德,所 以复先天也。运阴符者,阳中用阴,运其柔顺之德, 所以养先天也。进阳火,必进至于六阳纯全,刚健之 至,方是阳火之功尽(拳中明劲中正之至也)。运阴符 必运至于六阴纯全,柔顺之至,方是阴符之功毕(拳 中暗劲和之至也)。阳火阴符,功力俱到,刚柔相 当,健顺兼全,阳中有阴,阴中有阳,阴阳一气,浑 然天理,圆陀陀(气无缺也),光灼灼(神气足也),净 保保(无杂气也),赤洒洒(气无拘也),圣胎完成。 粒金丹宝珠悬于太虚空中寂然不动,感而遂通;感而 遂通,寂然不动。常应常静,常静常应,本良知良能 面目,复还先天。一粒金丹吞入腹,始知我命不由天 也(以上皆周易阐真中语,因与拳术之理相合,故引 之),再加向上功夫,炼神还虚,打破虚空,脱出真

身,永久不坏,所谓圣而不可知之之谓神。进于形神 俱妙,与道合视之境矣。近日深得斯理者,吾友尚云 祥,其庶几乎。

第二十三章八卦拳神化之功拳术之道,有功用之理,有神化之理。上言阳火 阴符,是为功用,此言炼神还虚,是为妙用。妙用之 功,其法何在,仍不外乎八卦拳之式求之。故开合动 静,起落进退,生克变化以至无穷之妙,亦不离八 卦。八卦不离四象,四象不离两仪,两仪不离一气, 一气自虚无兆质矣。所以练神还虚之式者,与前所习 之形式无异矣。惟手、足、身体,外形不要着力,俱 随意而行之。然身体亦并非全不用力,其劲不过极力 往回缩去,意在蓄神耳。外形身体、手、足,俱以意 运用之,行之已久,身体气力化之似觉有若无,实若 虚之意。每逢静中动时,身子移出而不知己之动,则 不知有己也。每与他人比较时,伸缩往来飞腾变化, 如入无人之境,而身体气力自觉无动,是不知己之动 而静,则不知有彼也。夫若是,则能不见而章,不动 而变,无为而成,至拳无拳,意无意,无形无象,无 我无他,练神还虚,神化不测之妙道得矣。吾友张玉 魁先生于练神还虚之道,可臻精谐。环顾宇内,其合 继张先生而起者乎,予日望之矣。

借天地之气候形式法

寺观庄严之处,或房屋洁净之区,此为地利也。此理 练法,是借天地之灵气,受日月之照临,得五行之秀 美,而能与太虚同体,是为上乘神化之功也。且神化闻之吾师。程先生曰:得天气之清者,为之精 (精者虚也),得地气之宁者,为之灵(灵者实也),二 者皆得,方为神化之功。学人欲练神化之功者,须择 天时、地利、气候、方向而练之。天时者,一年之中 有阴阳二气,四时八节,二十四气,一气分为三候, 共七十二候。练时阳日起点往左旋,阴日起点往右 转,大略言之,一日一换方向。详细言之,一时一换 方向,此为天时也。地利者,须择山林茂盛之地,或

功用之实象者,则神之清秀,精之坚固,形色纯正, 光润和美,身之利便,心之灵通,法之奥妙,其理渊 渊如渊,而静深不可测,其气浩浩如天,而广大不可 量,如此是拳术精微奥妙神化之形容也。如不知择地 利,借天时气候方向,只可用气力之功而习之,然久 之功纯,亦能变化不已,不过是气力之所为耳。惟其 不知天时地利,故心中不能得着天地之灵秀也。大约 天地间,凡物之美者,皆得天地之灵气,受日月之孕育,而能成为至善之物也,拳术之道亦莫不然。譬之 大圣贤,心含万里,身包万象,与太虚同体,故心一 动,其理流行于天地之间,发著于六合之远,而万物

之中,无物不有也,心一静,其气能缩至于心中,寂 然如静室,无一物所有,能与太虚合而为一体也,或 曰圣人亦人耳,何者能与天地并立也。曰因圣人受天 地之正气,率性修道而有其身,惟身体如同九重天, 内外如一,玲珑透体,无有杂气搀入其中,心一思 念,纯是天理,身一动作,皆是天道,故能不勉而 中,不思而得,从容中道。此圣人所以与太虚同体与 天地并立也。拳术之理,亦所以与圣道合而为一者 也,其理即与圣道相合,学者胡不勉力而行之哉。

乾坤肇造,元气流行,动静分合,遂生万物,最 为后天而有象。先天元气,赋予后天形质,后天形 质,包含先天元气,故人为先后天合一之形体也。人 自有知识情欲,阴阳参差,先天元气渐消,后天之气 渐长。阳衰阴盛,又为六气所侵(六气者,即风、 寒、暑、湿、燥、火也),七情所感。故身躯日弱, 而百病迭生。古人忧之,于是尝药以祛其病,静坐以 养其心,而又惧动静之不能互为用也,更发明拳术, 以求复基虚灵之气。迨达摩东来讲道豫之少林寺,恐 修道之人久坐伤神,形容憔悴,故以顺逆阴阳之理、 弥纶先天之元气,作易筋洗髓二经,教人习之,以壮 其体。至宋岳武穆王,益发明二经之体义,制成形意 拳,而适其用,八卦拳之理,亦含其中,此内家拳术 之发源也。《太极拳学》自序

元顺帝时,张三丰先生,修道于武当,见修丹之 士兼练拳术者,后天之力用之过当,不能得其中和之 气,以致伤丹,而损元气。故遵前二经之义,用周子 太极图之形,取河洛之理,先后易之数,顺其理之自

然,和太极拳术,阐明养身之妙。此拳在假后天之 形,不用后天之力,一动一静,纯任自然,不尚血 气,意在练气化神耳。其中本一理、二气、三才、四 象、五行、六合、七星、八卦、九宫等奥义,始于自是而后,源远派分,各随己意而变其形式,至 前清道、咸年间,有广平武禹襄先生,闻豫省怀庆府 赵堡镇有陈清平先生者,精于是技,不惮远道,亲往 访焉。遂从学数月,而得其条理。后传亦畲先生。亦 畲先生,又作五字诀,传郝为真先生。先生以数十年 之研究,深得其拳之奥妙。余受教于为真先生,朝夕 习练,数年之久,略明拳中大概之理。又深思体验, 将夙昔所练之形意拳、八卦拳与太极拳,三家汇合而一,终于九,九又还于一之数也。一理者,即太极拳 术起点腹内中和之气,太极是也。二气者,身体一动 一静之式,两仪是也。三才者,头、手、足,即上、 中、下也。四象者,即前进、后退、左顾、右盼也。 五行者,即进、退、顾、盼、定也。六合者,即精合 其神、神合其气、气合其精,是内三合也;肩与胯 合、肘与膝合、手与足合,是外三合也,内外如一, 是成为六合。七星者,头、手、肩、肘、胯、膝、足 共七拳,是七星也。八卦者,搠、振、挤、按、采、 拗、肘、靠,即八卦也。九宫者,以八手加中定,是 九宫也。先生以河图洛书为之经,以八卦九宫为之 纬,又以五行为之体,以七星八卦为之用,创此太极 拳术。其精微奥妙,山右王宗岳先生,论之详矣。

为一体,一体又分为三派之形式,三派之姿势虽不 同,其理则一也。惟前人只凭口授,无有专书,偶著 论说,亦无实练入手之法。余自维浅陋,不揣冒昧, 将形意拳、八卦拳、太极拳,三派各编辑成书,书中 各式之图,均有电照本像,又加以图解,庶有志于此 者,可按图摹仿,实力做去,久之不难得拳中之妙 用。书中皆述诸先生之实理,并无文法可观。其间有 舛错不合者,尚祈海内明达,随时指示为感。

太极拳之名称

太极即一气,一气即太极。以体言,则为太极; 以用言,则为一气。时阳则阳,时阴则阴,时上则 上,时下则下。阳而阴,阴而阳。一气活活泼泼,有 无不(并)立,开合自然,皆在当中一点子运用,即太 极是也。古人不能明示于人者,即此也。不能笔之于 书者,亦即此也。学者能于开合动静相交处,悟澈本 原,则可在各式圜研相合之中,得其妙用矣。圜者, 有形之虚圈。是也,研者,无形之实圈.是也。斯二 者,太极拳虚实之理也。其式之内,空而不空,不空 而空矣。此气周流无碍,圆活无方,不凹不凸,放之 则弥六合,卷之则退藏于密,其变无穷,用之不竭, 皆实学也。此太极拳之所以名也。人自赋性含生以后,本藏有养生之元气,不仰不 俯,不偏不倚,和而不流,至善至极,是为真阳,所 谓中和之气是也。其气平时洋溢于四体之中,浸润于 百骸之内,无处不有,无时不然,内外一气,流行不 息。于是拳之开合动静即根此气而生;放伸收缩之 妙,即由此气而出。开者为伸、为动;合者为收、为 缩、为静;开者为阳,合者为阴;放伸动者为阳,收 缩静者为阴。开合像一气运阴阳,即太极一气也。

是编分为上下两编,提纲挈领,条目井然。上编 次序,首揭无极太极之学,内含阴阳、动静、五行之 理论,以无极式为之根,以太极式为之体。斯二者, 乃拳中万式之基础也。由第三章懒扎衣至第九十六章 双撞捶之式,为太极流行之体也。又由无极发源之始 说起,以至九十八章无极收势为太极之式还原终。是 为上编之条目。

是编,上编一气流行,一动一静,分合上下,内 外如一,谓之练体,为知己功夫。下编二人打手,起 落进退,左顾右盼,纵横联络,变化无穷,谓之习 用,为知人功夫。古人云:“知己知彼,百战百 胜。”此之谓也。下编标举太极化生万物之道。以挪、据、挤、按 为采、例、肘、靠各式之纲,以五行、八卦、十三式 为太极之用,又为万法之纲也。上编单独练习,是全 其体,下编对手,是全其用。以二人打手分甲乙上下 之式,各开门起点、进退伸缩、变化诸法,——详 载。打手时,凡一动一静,按此定法,不使紊乱,则 此拳之全体大用功能,庶几近于道矣。是编拳术不尚血气,纯任自然,不能伤其后天之力,专以善养人之浩然之气为主。

是编专讲究为修身而作。凡我同胞,无论何界, 男女老幼,皆可习之。身体过懦者,可以使之强,过 刚者,可以使之柔。或有身体极弱及有劳伤病症者, 或因他种拳术,非血气之力不能练习者,亦均可以练 之。将气质驯至中和,气固而神自完,祛病延年,可 操左券。

是编将拳中功用、名称源流、动作次序、始末诸 法贯为全编,——说明,使学者虚心研究,方知拳中 一气贯通之奥妙。

是编每一式各附一图,使太极拳之原理及其性 质,切实发明,以达太极拳之精神,能力巧妙,因知 各式互相联络,总合而为一体,终非散式也。

式,可以通拳术至妙之道。 是编虽粗浅之言,可以明拳术极深之理、简约之附图均用电照本像,使初学者可以按像摹仿。虚 心练习,久则玄妙自见,奇效必彰。世有同志者,余 将馨香祝之。

无极者,当人未练拳术之初,心无所思,意无所 动,目无所视,手足无舞蹈,身体无动作,阴阳未 判,清浊未分,浑浑噩噩,一气浑然者也。夫人生于 天地之间,秉阴阳之性,本有浑然之元气,但为物欲 所蔽,于是拙气拙力生焉,加以内不知修,外不知 养,以至阴阳不合,内外不一,阳尽生阴,阴极必 敝,亦是人之无可如何者。惟圣人有逆运之道,转乾 坤,扭气机,能以后天返先天,化其拙气拙力,引火第一章无极学

归原,气贯丹田。于是有拳术十三势之作用,研求一

气伸缩之道,所谓无极而能生太极者是也(原注:一 气者即太极也)。十三势者,搠、撅、挤、按、采、 例、肘、靠、进、退、顾、盼、定也。挪、撅、挤、 按(原注:即坎、离、震、兑),四正方也。采、例、 肘、靠(原注:即乾、坤、艮、巽)四斜角也,亦即八 卦之理也。进步、退步、左顾、右盼、中定也(原 注:即金、木、水、火、土也),此五行也。合上述 之四正四斜为十三势,此太极拳十三势之所由名也。

无极学图解其中分为体、用,以太极架子、进、退、顾、盼、定 言,谓之体。以搠、掘、挤、按、采、例、肘、靠 言,谓之用。又或以五行谓之经,八卦谓之纬。总而 言之曰,内外体用一气而已。以练架子,为知己功 夫,以二人推手,为知人功夫。练架子时,内中精、 气、神,贵能全体圆满无亏。操练手法时,手足动 作,要在周身灵活不滞。先达云:“终朝每日常缠 手,功久可以知己知彼,能制人而不为人所制矣。”

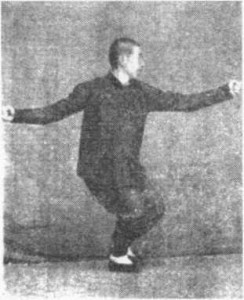

起点:面向正方,身子直立,两手下垂,两肩不 可向下用力,下垂要自然,两足为九十度之形式,如 图是也。两足尖亦不用力抓扣,两足后根亦不用力蹬扭,身子如同立在沙漠之地。 手足亦无往来动作之节制,身 心未知开合顶劲之灵活,但顺 其自然之性,流行不已。心中 空空洞洞,内无所思,外无所 视,伸缩往来,进退动作,皆 无朕兆(图l)o

第二章太极学

太极者,在于无极之中。 先求一至中和至虚灵之极点,意塌住,要自然,不可用拙力塌劲。头扭时,要与心其气之隐于内也,则为德,其气之现于外也,则为道。内 外一气之流行,可以位天地,孕阴阳。故拳术之内劲,实 为人身之基础。在天曰命,在人曰性,在物曰理,在技曰 内家拳术。名称虽殊,其理则一,故名之曰太极。

太极学图解

古人云:“无极而太极”不独拳术为然,推而及于 圣贤之所谓执中,佛家之所谓圆觉,道家之所谓谷神, 名词虽殊,要皆此气之流行已耳。故内家拳术,实与道 家相表里,岂仅健身体、延年寿而已哉!

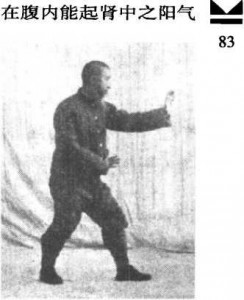

起点:两手下垂,两肩松开,右足尖向里扭直,与左 足成为四十五度之形式。头与右足向里扭时,同时亦向 左边扭转,两眼向斜角看去。将心稳住,气往下沉。腰用 意、丹田、上下内外,如同一气 旋转之意。舌顶上甑,谷道上 提。如此则谓之转乾坤、扭气 机,逆运先天真一之气,此气 名之曰太极。先哲云:“太极即 一气,一气即太极。”观此,则 圣贤仙佛以及内家拳术,无不 当有其极,无不当保其极,更 应无所不用其极,不然而欲修 至身体轻灵,内外一气,与太 虚同体难矣(图2)o

第三章懒扎衣学图解

第一节

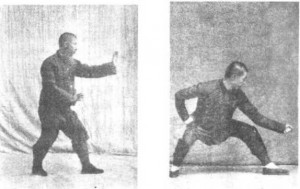

第二节先将两手合向里扭,扭至两手心相对,两手再徐 徐同时一气如抱着大圆球相似。两手之距离远近,顺 着自己的两肩,向左斜角,自下边往前,又往上边 起。两手起时与吸气同时,如同划两条弧线,划至离 丹田处(即小腹)二三寸许(图3)。

前式似停而未停时,即 将两手仍如抱着一圆球,靠 着身子,与呼气同时往回返 划弧线。此种呼吸不可有 声。右手划至心口,与左手 平直,身子仍直立,不可俯 仰歪斜。两腿于两手返划 时,要同时徐徐往下弯屈。 弯至里屈圆满,上下似半月 形。腰要塌住劲(昔人云:

“以腰为主宰,刻刻留意在腰间”,是此意也),两 腿里根同时往回缩劲,右足后根极力往上蹬劲(语 云:“劲起于脚跟”,亦此意也),头亦极力往上顶劲,心要虚灵(将两肩松开, 再将气力用意往回收缩,用 神逆运于丹田,则心自然虚 灵矣)(图4)。

第三节

将前式亦似停而未停之 时,左足再向左斜角迈去, 足后根似落未落地之时,两 手再从心口前后着徐徐一 气,向左斜角伸出,伸至极 处。两肩亦同时往回缩劲(即 是松开两肩)。两股前节要有 力。以上蹬顶伸缩,皆是用 意,不要用拙力。先哲云 “虚灵顶劲”是也。又云 “不丢不顶,引进落空”, 是打手用法之意,不在此 例。右足于两手伸时,亦同 时向前跟步,足尖着地。离 前左足二三寸许,停住。左 足于右足迈时,亦渐渐满足 着地。两手仍如同抱着圆球 相似,两眼随着两手当中看 去(图5)。

第四节

再将右足往前迈去,足后根着地,随即将两手一 气着,于右足往前迈时同时如转一圆圈相似,转至两 手心向外。左手心离着右手里腕二三寸许,两手再一 气往前推去。两胳膊略弯屈点。左足于两手向前推时 同时跟步,足尖着地;离右足二三寸许。右足尖亦同 时往下落地,两足尖均对斜角,两眼仍看前右手,微 停。腹内要虚空(即是松静),舌顶上飘,谷道上提。 腰要塌劲,足蹬劲,头顶劲(古人云:“腹内松静气 腾然,尾闾中正神贯顶,满身轻利顶头悬。”是此意外形式似停而内中之气 不停,两肩里根与两腿里根 即速均往回缩劲,腹内要圆 满虚空,神气以意逆运至丹 田(神气收敛入骨,是此意 也)。再将两手一气往右边, 如划平弧线,右手划至与右 肩平直,左手心与右胳膊里 屈相齐,左足尖仰起,足后 根着地,如螺丝轴之意。左 录足尖与身手同时向右边旋转,右足根亦同时徐徐着 地。两眼望着右手看去,不可停住(图6)。

也),两肩两腿,里根缩劲仍 如前。亦皆是用意,不是用 拙力,以后仿此。自起点至 五节,要一气流行,不惟五 节如此,由始至终亦要周身 节节贯串,勿令丝毫间断, 学者不可忽也(图7)。

第四章开手学

即将两手如同抱着气 球,内中之气亦如同往外放 大之意。两手大拇指离胸前 一二寸许,平着往左右分 开,开至两手虎口与两肩尖 相对,两手五指俱张开,微 停(图8)。

第五章合手学

式。劲要平和,不可有努力乖 戾气象。再两手于右足扭时, 要同时亦如同抱着气球,往回 缩小之意。往一处合,合至两 大手指相离寸许,两手心空 着,仍如同抱着圆球相似。两 腿要弯屈,右足着地,左足后 跟欠起,足尖着地,停住。两眼 看两手当中。身体动作,阴阳 要得宜。手足扭转开合要自然 周身不可有一毫勉强之力(图 9)。即将右足尖仰起,足后 根着地,亦如同螺丝轴旋转 之意,向着左边扭转,扭至 足正直。身子扭转要一气, 不可有忽起忽落、间断之形

第六章单鞭学

先将两手腕往外扭,再从心口横平着,如振长 杆,往左右徐徐分开到极处,两手心朝外,两手掌直 立,两手指与眼相平。两眼看右手食指梢。左足当两 手分开之时,亦同时往左边迈去,斜横着落地。左足 横直着,左膝与左足跟成一垂直线。两腿里屈要圆 满,不可有死弯子。身子仍要直,两肩要松开,两腿 里根亦要松开缩劲。两肩两腿里根均松开,腹即能松 开,腹松开气即能收敛入骨,神舒体静。腹内之气不 可骤然往下压力,要以意运气,徐徐下注于丹田。道 德经云:“绵绵若存。”亦是此意也(图10)。

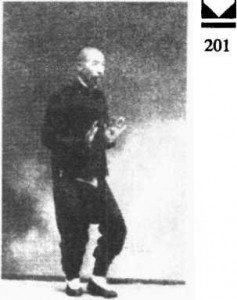

先将全身重心移在左腿上,腰塌住劲。随后将左

手手心朝外着,如划上弧线,划至手背靠着头天庭处 停住;右手与左手同时,亦如划下弧线,划至拇指 根,靠着丹田气海处(即小腹)停住。右足亦与两手同 时往左腿处合并,两腿似挨未挨,足尖落地,与左足 尖相齐,两足相离半寸许,两腿弯屈似半月形。身子 仍直着稳住,两肩两腿里根于两足两手动时,俱要松 开。腹亦松开,内中之气不可用压力往下沉,要以神 贯注。身子形式虽停而意仍未停。再换式总要一气贯 串,学者不可不知(图11)

第八章白鹤亮翅学

第一节

两胳膊似屈非屈,似直非直,两眼看两手当中,停住 (图 13)再将右手拇指根,离 着右边脸似挨未挨着,从 头处往下落,落时肘要直 着往下坠,左手从心口下 边,于右手往下落时,同时 靠着身子微微往上起,起 至心口,与右手相花,两 手拇指,相离寸许右足 与两手起落时,足尖徐徐着地,将重心移在右腿上。左足后跟与右足尖落地时,亦同时欠起,往前跟步,跟 至右足跟后边,仍足尖着 地。腰塌住劲,两手与身子 一气着,徐徐往前推,推至 声第二节再将左手从头部往下落,落至心口下边,肘靠着 胁,拇指根靠着腹,停住。右手腕往外扭,扭至手心 朝外,从小腹处与左手同时,自左手外边往上起,起 至头部,手背靠着天庭处。右足与两手同时往前迈 步,足后跟着地。两足之距离,由自己酌定。右足落 地时,身子直着,不能移动重心为至善处。腰塌住 劲,两肩两腿里根,皆用意往回缩劲,然不可显缩, 头顶不可显顶,心中虚静,空空洞洞,要无所朕兆, 不着意思,自然稳住,

见第四章“开手学”(图8)第九章开手学

第十章合手学

见第五章“合手学”(图9)。

第一章搂膝拗步学

先将左手五指往右边落,再从心口右边往下斜着 搂一弧线,搂至左胯处,拇指、二指撑开如半月形, 拇指离胯一二寸许,左足于左手搂时,同时往左边斜 着迈去,足后跟着地。右手与左手五指往右边落时, 手心仍朝里着,与开手式相似,同时往右边开去,开虽然比喻,总在学者,神而明之也(图14)。

左腿上。式微停,而内中之意仍不断。腹内松开时, 如同手提纱灯,从顶直着往下按,按至形式圆满,内 里虚空着。圆满喻周身无亏,虚空喻腹内松开之意。至大指与右肩相平,再即速 将食指梢从右口角寸许往左 边推去,推至胳膊似直非 直,似屈非屈,食指梢与口 相平。右足与右手同时往前 迈步,迈至左足踝骨前落 下,足尖着地。左足俟右足 迈时,足尖徐徐着地,两眼 仍看前手食指梢。腹内俟左 手搂时,即速松开。以上皆 是用神气贯注,不可用拙 力。身子仍直着,重心移在

第十二章手挥琵琶式学

先将两手五指俱伸直,手虎口朝上着,右足即速 再往后撤步,足尖着地,撤步之远近,不移动重心为 至善处。随即将右手往回拉,拉至心口前停住。左手 于右手往回拉时同时往前伸去至极处。左足亦同时往 后撤,撤至右足前边,足后跟与右足相离半寸许,足 尖着地,停住。右足后跟,亦与左足往回撤时着地。

惟是身子往回撤时,神气稳 住,不偏不倚,腹内松静, 周身轻灵,如同悬空之意。 内外要一气着往后撤,不可 散乱,练者宜深思之(图 15)o

第十三章

进步搬拦捶学

先将右手往回抽,左手于右手往回抽时在右胳膊 下边挨着,同时往前伸去。两手一抽一伸,至两手相齐 为止。两手腕均向外扭劲,扭至两手心朝外。右足于右 手抽时,亦同时往后撤步,撤至两足相离远近,量自己 身子高矮而定,足落地时,总不移动周身的重心为至善 处。随后两手于左足撤时,同 时往回抽,两大指相离寸许, 抽至心口,轻轻靠住。左足撤 回时,足尖着地,足后跟离右 足寸许,两腿里屈要圆满,似 半月形。但是身子往回撤时, 要一气着,身子如同立在船 上,面向西看。船往东行,要 一气撤回,身子要平稳,不可 忽起忽落,高矮要一律(图 17)。

心口。右足于右手出去时,亦同时跟步,离左足后跟 一二寸许停住。两眼看右手食指中节,身体形式如图 是也。右拳往前打时,两肩不可往下硬垂劲,两肩两 胯里根及腹内仍是松开,精神贯注。身式要中正,意 气要平和而不可乖谬(图16)。先将左手往左胁搂,左 足于左手搂时,同时往前迈 步,右手同时手心向上,从 左手下面向前伸至极处。随 后右手往右胁搂,右足亦同 时往前迈步。式子不要停。 再将左手往前出去,又往下 扣,如同扣人的手相似扣 去。左足仍于左手扣时,同 时往前迈步,右手握上拳, 从右胁于左手往下扣时即速 往左手腕上边直着打出去, 拳与心口平,左手背朝上 着,于右手往前出时,同时 往心口里来,左手里腕靠着

第十五章抱虎推山学

再将两手心朝外着,一齐往前推去,与心口平,

两胳膊似屈非屈,似直非 直,两眼看两手当中,停 住。左足于两手往前推时, 同时极力往前迈步,右足亦 随后紧跟步,离左足一二寸 许,身子高矮与前式仍是一 律,勿散乱。腰要塌住劲, 又要松开劲。周身内外之气 与劲,仍如前松沉。外形虽 微停,而内中之意不可止, 是在学者意会之(图18)。

即将左足尖仰起,足后跟着地,亦同螺丝轴旋转 之意,向着右边扭转,扭至左足正直。身子扭转亦总 要一气,不可有忽起忽落、间断之形式,劲亦要平 和,不可有努力乖戾之气象。再在两手于左足扭时, 如同抱着气球,内中之气有往外放大之意,两手大指 离胸前一二寸许,平着分开,开至两手虎口与两肩尖相对,两手五指俱张开,微停(图19)。

第十七章合手学(右转)

两手同时往一处缩窄,两手相离,两腿弯屈,两 眼看处,身体动作,均与第四章第五章开合形式相 同。但彼式身子是向左转,是右足转。此式身子是向 右转,是左足转,因身足略有分别,故又另作此二图

浏览1,966次