螳蛛拳相传为明末清初山东即墨人王郎所创,王郎自幼习 武,曾与人较技比武,因败而归,在回乡途中见螳螂捕蝉而受启 发。他根据螳螂灵敏而快速的动作创编了蜷螂拳。螳螂拳经过数 百年的演变与发展,在山东胶东烟台地区逐步形成了梅花螳螂 拳(或称太极梅花螳瑯拳)、七星螳螂拳(又名罗汉螳螂拳)、六合 螳螂拳三大流派。人们将流传于莱阳、海阳、牟平、福山、蓬莱、黄 县等地经李秉霄、赵珠、梁学香、姜化龙、郝连玉、宋子德等传递 的一脉技艺为代表的称为梅花螳螂拳。在民国时期,胶东各县国 术馆许多以教梅花螳瑯为主,一时极为盛行。由于胶东商人居 多,螳螂拳不断传于各大商埠,如青岛、上海、广东,以及东北的 大连、丹东、营口、哈尔滨、沈阳等地。梅花螳瑯拳的名称取意于 拳法紧凑,一气呵成的几个动作似朵朵梅花而得名。人们将流传 于烟台、福山、威海等地经李子占、王云生、范旭东、林景山、罗光 玉等人传递的一脉技艺为代表的称为七星螘螂。七星螳螂取意

于动作中的七星势。六合螳螂是清朝同治年间一名叫魏德林(魏 三)的人所创。六合螳螂拳是以螳螂拳为主,集形意、通臂、八卦、 太极、劈挂六种拳法精髄创编而成,故称六合螳瑯拳;另有所谓 “六合” BP:上下、左右、前后几个方向及身体各部之间的密切配 合而言。六合螳螂拳先在招远,后传入黄县,主要传人有林世春、 丁子成、赵乾一、单香陵等人。

螳螂拳在近代较有影响的传人有李坤山、王玉山、崔寿山、 纪春亭、郝恒禄、孙文斌、郝斌、周永祥、周永福、李占元等。

第二节瞠螂拳的内容与风格特点

一、螳螂拳的内容

螳螂拳经过一个多世纪的传习与发展,已逐渐形成了较完 整的技术体系,技术内容颇为丰富。有单练,有对练,有徒手,也 有器械,还有自己独特的功法练习。其中梅花螳鄉拳的主要套路 内容有:蹦步、拦截、偷桃、摘要、八肘、翻车、梅花路、扑蝉等;七星 螳螂拳主要的套路内容有:弹腿、插捶、翻车、蹦步、拦截、摘盔、 摘要、九转十八跌、白猿出洞、白猿偷桃等;六合螳螂拳主要套路 内容有:三捶、截手圈、双封、铁刺、仙手奔、短捶、藏花及六合摘要 九十二手等。

二、矮嫌拳的风格特点

螳鄉拳强调象形取意,重在取意,刚柔相济,强刚极柔,长短 兼备,变幻莫测,上下交替,内外相接。手法、步法、腿法、身法密连

而巧妙,稳健而灵活;并且活中求快,快中求稳,动作刚而不倕, 柔而不软,脆而不弱,快而不乱,处处保持完整的态势。发力时, 快速突然,松紧结合,富于弹性。

第三节螳螂拳的功能

螳螂拳是一项锻炼身体、防身自卫、祛病延年的武术运动项 目。由于它的运动规律和风格特点,对身体某些部位和器官有着 特殊的要求,因此,它的健身意义和价值同其他拳种不尽相同。 螳螂拳对身体的影响是多方面的,通过长期系统的锻炼,可使人 体各部位得到较全面的发展,达到强身健体、延年益寿的目的。

加强运动系统的活动能力,提离身体素质 螳螂拳以密集多变、矫捷迅疾的手法而著称武坛。在运动或 技击的过程中,手臂的伸缩变化比较频繁,防守或待攻时,两臂 回收至胸前,强调蓄劲待发;进攻时,突然放长击远,力达拳面或 掌端,做到力起于脚,发于腰,顺于肩,催于肘,达于手,力通“三 节”。这种时收时放、时短时长的运动形式与特点,对上肢各关节 有较髙的要求,要求腕、肘、肩各关节灵活自如,协调一致。因此, 通过反复练习,有力地训练了上肢各关节的伸展、收缩能力,使 骨骼、肌肉群和韧带得到全面的锻炼。

戳脚步(玉环步)是螳螂拳的主要步型,它在套路中处于重 要的地位,不仅出现的次数较多,起着主导作用,而且许多动作 或步型之间的衔接和转化也往往是通过它来完成的。戳脚步比 其他步型的负荷量和运动量要大,经常练习可增强腿部肌肉群

的力量、耐力和弹性,增强下肢骨骼的坚固性。

螳螂拳在运动和技击的过程中,除依靠步法的变化创造进 攻和防守的有利条件外,主要依靠腰部的左转右旋,前俯后仰来 滑脱、闪避对方进攻的手法、腿法和路线,从而寻找空隙进行反 击。同时腰部的运动,又建立在两腿屈膝下蹲,重心下沉的基础 上,靠胯部来维持平衡,两胯的下沉、内收和夹嵌,使身体重心沉 实而稳健,有利于腰部的拧转。这种以腰为轴、以胯为核心、以腿 为支撑的运动特点,有效地训练了腰胯及大腿肌肉群的力量、坚 韧性及灵活性,从而加强了运动系统的活动能力。

螳瑯拳运动包含屈伸、回环、平衡、跳跃、翻转等各种动作, 人体各部位几乎都参与运动,系统地进行螳螂拳锻炼,对人体力 量、速度、灵敏、柔韧、耐力等身体素质都有较大的提高。

锻炼神经系统,提高内脏机能,促进体内物质代谢

人体的多种多样活动,依赖于大脑皮质神经细胞的兴奋与

抑制的调节来完成,而动作的变化、协调和平衡则全由中枢神经 系统来指挥。螳螂拳是一项比较激烈的运动项目,它节奏鲜明, 快速有力,长短兼备,变幻莫测,上下交替,内外相接,勇猛泼辣, 刚柔相济,有一气呵成之势,要求手眼身法步密切配合,协调一 致。在这样一个特定的运动条件下,必然导致神经系统支配运动 器官之间的协调性,有益于提高内脏器官的机能,增大肺活量, 加强血液循环,促进消化和体内新陈代谢的过程。

竞技观赏,丰富生活

螳螂拳具有很高的观赏价值,历来为人们喜闻乐见。它惟妙 惟肖地展现了螳螂攻守进退的技击特点和动作姿态,既有气魄

雄伟、勇猛顽强的格斗气息,又有栩栩如生、形象优美的艺术 性。从整体套路到每个动作,在蕴含技击技巧的前提下,与仿生、 象形、取意有机地融合在一起。因此,螳瑯拳具有很强的艺术感 染力。它不仅能给人一种独特的艺术享受,使人心旷神怡,而且 可以培养人们正确的审美观和热爱艺术的兴趣,成为陶冶性格 的一种独特艺术,从而丰富人们的生活。

第四节螳螂拳、剑基本技术

一、蟶•拳

(一)蟋螂拳的身型与身法

对头、颈部的要求

头部端正,并要有顶劲,但顶劲不可太过,要似有似无,顶劲 太大会造成颈部僵硬,无顶劲则颈部软塌,这样都会影响颈部的 灵活性。颈是头左右转动的轴承,也是神态提起的关键。因此,头 部能否灵活自如地转动,决定于颈部肌肉的松紧程度。颈部僵硬 或过松,头部的转动都会迟缓,只有正确地运用顶劲,使颈部肌 肉似松非松,才能达到头部转动的灵活性。

对上肢部的要求

肩

“松肩”是对肩部提出的要求。“松肩”能使肩关节韧带放松, 使两臂产生韧性和弹性。这样不仅能增加手臂的长度,而且能增 大力度。

肘

“垂肘”是对肘部提出的要求。“垂肘”是指肘关节保持微屈 下垂,使肩肘松活放长,增加肩肘的柔性和灵活性,使臂存有蓄 势。

腕

“含腕”是对腕部提出的要求。“含腕”是指腕关节放松微屈 腕内含,以便达到腕中蓄力,发劲如弹的要求。

对躯干部的要求

(D胸、背

“含胸拔背”是对胸背部提出的要求。“含胸”是指胸不外挺, 即两肩微扣,胸部微内含。含胸能使胸肌放松,加大胸部的柔韧 性和收缩性,增大两臂的力量。“拔背”与“含胸”是相互联系的, 要含胸就势必拔背,拔背是在胸略内含时背部肌肉向下松沉,两 肩中间颈下第三脊骨鼓起上提并略向后上方拉起。这样背部肌 肉就含有一定的张力和弹力。

腰

“松沉”是对腰部的要求。“松”是指腰椎松开,腰部的肌肉放 松而增长,从而加强腰部肌肉的收缩力,使腰在运动时不但灵活 自如,而且保持良好的韧性和反弹性。“沉”是指腰部的下沉,使 气顺利进入丹田,身体重心下降,加强重心的稳定,便于上体做 各种快速动作时,不会因发力猛、动作快而导致身体晃动和失去 身体重心。腰部在松沉的基础上,还须有胯的密切配合,才能使 腰运使得更好,如腰动胯不动,腰部的活动幅度就会缩小。因此, 必须做到腰拧胯转,腰旋胯随。

腹

“似收非收”是对腰部提出的具体要求。“收腹”有利于“顶 颈”、“含胸”,但不要收腹过大,过大会影响腰的松沉,容易造成 躯干倕硬和气上浮,不利于气沉丹田,使腹空而不实,对身体的 稳健和发力都不利。

对下肢的要求

裆

“吊裆”是对裆部所提的要求。“吊裆”是指会阴内收,裆的吊 起能使胯、膝关节自然地松开,下肢活动灵活,而且还能促使气 自然下沉,使腹部始终实而不空。

胯

“松胯”是对胯部提出的要求。“松胯”是指胯部放松下沉,与 腰的松沉紧密相连,松跨是在吊裆的基础上进行的,如杲只松胯 不吊裆,胯、膝、踝就会松懈无力,下肢就会浮而不固,伸缩性和 柔韧性也相对减弱。

膝

“扣而松”是对膝部提出的要求。螳螂拳的多数步型需扣膝, 但要松,膝关节除发力的一瞬间外,无论动与定,均应保持屈而 不直和充足的蓄势。

脚

脚是步法和步型的根基,步法应在吊裆、松胯、松膝的基础 上,使踝关节和脚的各关节松开,以达到与上体及两臂在快速运 动中灵活而协调的配合,做到手到脚到,脚到手达,相顺相随。定 势时,为使动作稳固,脚趾要“抓地”。

对身法的要求

“腰要活”是对身法所提的要求。螳螂拳的身法变化可分为: 闪让、拧转、含收、俯仰、折弯、展放等,这些身法的变化多是主宰 于腰。因此,“腰要活”的身法要求,一方面是要求各种身法在运 动的时候要灵活自如,有曲折有变化;另一方面要求胸、腰椎的 柔钿性和运使能力也要好,才能使动作做得既柔软又坚韧,柔软 则灵活,坚韧则有力。动作做的灵活、有力,又富有曲折变化,演 练起来才会协调而生动。但要特别强调所有身法的变化都离不 开攻防含义,否则那将是错误的身法。

(二)螳螂拳的手型与手法

1.手型

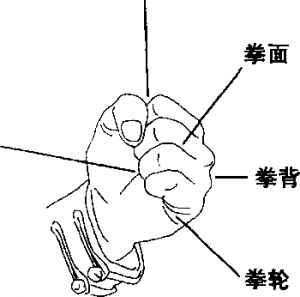

拳:握拳如捲饼,即食指、中指、无名指、小指由第一指节 依次卷曲握紧,拇指第一指节横压于食指与中指第二指节上,拳 面要平,直腕。拳的部位 包括:拳面、拳心、拳背、

拳眼、拳轮(图1_1)。

拳眼向上为立拳;

拳心向下为俯拳;拳心 向上为仰拳。 拳心

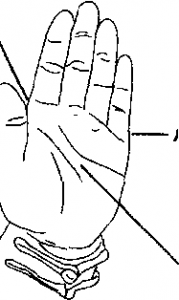

掌:五指并拢,伸 直后张。掌的部位包括:

掌指、掌心、掌背、掌根、

小指一侧、拇指一侧(图 1一2)

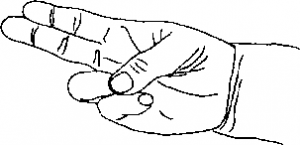

二指掌(剑指):食、中指并拢伸直,无名指、小指弯曲,拇指 弯曲扣压在无名指第一指节上(图1 -3)。

掌指向上,掌心向前为正立掌;掌指向上,小指一侧向前为

侧立掌;掌心向下为俯 掌;掌心向上为仰掌;掌 指向下为倒掌。

勾手:屈腕,食指、 中指与拇指第一指节撮 拢,无名指与小指弯曲内 扣,称为刁勾;或屈腕,五 指第一指节撮拢,称为撮 勾。勾的部位包括:勾尖、 勾顶、勾背

2.手法

螳螂拳的手法按照传统的说法有:提、拿、封、闭、粘、拈、帮、 贴、来、叫、顺、送十二种。这些手法明暗交替,刚柔相济,运用时, 通常以组合动作为主,做到手无单行,手脚并用。小动作多以腕 关节的旋转缠绕而发滚劲;大动作则立圆、平圆交替,整圆、半圆 互用,即使是直拳,其劲路也与长拳不同,形直而劲旋,直而复 曲。螳螂拳的手法包括拳法、掌法、勾法和肘法。

拳法

冲拳(前冲、侧冲、上冲、下冲):拳从腰间臂由屈至伸向前快 速冲出,力达拳面为前冲拳;侧冲、上冲、下冲要求同前冲拳,惟 方向不同〇

崩拳:臂由屈至伸,拳心向下由胸前猛然向前上方抖腕崩 击,臂微屈,力达拳背,拳心向后上方。

劈拳(前劈、侧劈、斜劈、抡劈):拳自上向下(斜劈向斜下)快 速劈击,臂伸直,力达拳轮;抡劈时臂要抡成立圆劈击。

贯拳:拳从侧下方向斜上方弧形横击,臂微屈,拳眼斜向下, 力达拳面。

挑拳:臂微屈,拳自下向前上方抄起击打,髙不过头,拳背向 前,力达拳面。

栽拳:臂由屈至伸,拳自上向下或向前下击打,臂伸直,力达

拳面。

砸拳:臂屈肘,拳自上向下砸击,拳心向上,力达拳背。

横击拳:直臂或臂微屈,自侧向前或自左向右,或自右向左, 或由前向左后或右后平扫横击,力达前臂及拳背或拳轮、拳眼。

反击拳:臂由屈至伸或直臂,拳自下向上或由侧下方向斜上 方弧形反击,力达拳背。

掌法

推掌:掌由腰间向前立掌推出,速度要快,臂伸直,力达掌心 或小指一侧;或掌由腰间向左(右)前推出,手心斜向上,臂微屈, 力达掌小指一侧;或掌由腰间向前下推出,掌指向下,手心向前, 臂微屈,力达掌心。

劈掌(前劈、斜劈、抡劈):直臂或微屈臂,掌由上向下或向斜 下方劈击,力达掌小指一侧。

挑掌:直臂或微屈臂,掌由下向上用力挑起,力达掌拇指一 侧。

穿掌(前穿、侧穿、上穿、后穿 手心向上或向下,臂由屈至 伸,经身体某一部位穿出,力达指尖。

插掌:臂由屈至伸,直腕向下或斜下插掌,力达指尖。

砍掌:仰掌或俯掌向左(右)砍击,力达掌小指一侧。

按掌:掌自上向下按,手心向下,力达掌心。

扑掌:俯掌直腕下拍,快速有力,力达掌心。

采掌:掌由左(右)向右(左)平摆划弧采手变拳,拳心向下; 或由左下(右下)向右上(左上)采手变拳,拳眼斜向下。

搂手:掌心向下,向斜侧划弧,力达掌小指一侧。

抹掌:掌心向下,右掌从左前臂上向左、向前、向右划弧平 抹;或左掌从右前臂上向右、向前、向左划弧平抹,力达掌小指一 侧。

云掌:掌在面上或面前,以腕、肘、肩为轴,平圆划弧绕环,幅

度可大可小,力达掌小指一侧或拇指一侧。

反击掌:臂由屈至伸或直臂,掌由下向斜上方,或由一侧向 斜前方反掌摔击,力达掌背。

爬掌:掌心向前下方,两掌依次向前上方拍击,力达掌心。

塌掌:掌心向下,先含腕后坐腕下塌,力达掌根。

托掌:掌心向上,由下向上托起,力达掌心。

搓掌:两掌心相对,一掌与另一掌快速搓击,力达掌心。

摆掌:以肩、肘为轴,掌由右向下、向左、向上、向右在身前立 圆抡摆;或掌由左向下、向右、向上、向左在身前立圆抡摆,力达 掌拇指一侧和小指一侧。

挂掌(上挂、下挂):臂由直变屈,掌由前向后上方挂出,掌指 向上,力达掌拇指一侧;或臂由屈变直,掌由上向后下方挂出,力 达掌小指一侧。

勾法

刁勾:臂由伸至屈,由掌变勾手由外向里、向后、向外划弧刁 采;或由里向外、向后划弧刁采,力达掌指。

勾搂:臂由伸至屈,勾手由前向后勾搂,勾尖向下,勾顶向上 为正勾手;或勾手由前向下、向后弧形勾搂于身后,勾尖向上,勾 顶向下为反勾手;或勾手由斜前向斜后方勾搂,勾尖向下,勾顶 向上成正勾手,力达手指。

勾击:臂由屈至伸,勾手由近及远突然用勾尖向前、向側或 向其他方向喙击,而后迅速屈臂将勾手收回,力达勾尖。勾击一 般用撮勾。

肘法

顶肘(前顶、侧顶):屈肘握拳,拳心向下,肘尖前顶或侧顶, 力达肘尖。

捆肘:一臂屈肘臂内旋用前臂尺侧上架,拳眼斜向下,另一 臂屈肘用前臂尺侧向斜前方推肘,拳心向上,髙与腰平,力达前 臂尺侧。

格肘(里格、外格):屈臂握拳,拳心向后,向体内猛力横拨为 里格,力达前臂尺侧;向外横拨,拳心向里(外)为外格,力达前臂 桡脚或尺侧。

栽肘:屈肘由上向下顶击,力达肘尖。

掩肘:臂微屈肘,用前臂尺侧由外向里、向后掩裹,力达前臂

尺俩。

顿肘:两臂屈肘或一臂屈肘,肘部贴肋向后顶击,力达肘

尖。

横击肘:臂微屈肘,用前臂尺侧由外向里猛力横击,拳心向 上,力达前臂尺侧。

帮肘•.两腕相叠,后手拳臂助力,前手前臂突然内旋向前猛 力推出,两拳心斜向外下方,力达前手前臂尺侧。

叠肘:屈肘由腰间向前上或向左(右)叠击,力达肘部外侧。 秘肘:臂由屈至伸,屈腕用勾顶击打,力达勾顶。

架肘:屈臂内旋上举,手心向外,力达前臂尺侧。

撅肘:一手采抓对方腕部,另一臂屈肘,用前臂尺侧猛击对 方肘部;或一手采抓对方腕部,另一臂屈肘下压对方肘部,力达 前臂尺側。

膑肘(单胰、双腆):屈肘由下向前上方顶击,肘尖向前或前

上方,力达肘尖。

搬肘:臂伸直,左臂由右向左,或右臂由左向右横打,力达前 臂。

压肘:肘微屈由上向后下方或向下沉压,力达前臂。

砸肘:肘微屈由上向下猛力下砸,力达前臂。

(三)螳螂拳的步型与步法

步型

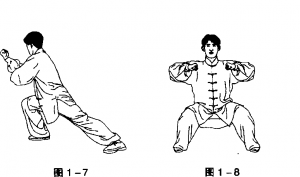

(D戳脚步(玉环步):前腿屈膝半蹲,大腿接近水平,膝部与脚 尖垂直并微向内扣,全脚着地;后腿外展屈膝下跪,膝部不能接 触地面,后脚在前脚斜后方以前脚掌内侧着地,两脚相距约等于 本人脚长的2倍,重心落于两脚之间偏前(图1-5)。

©翘脚步(七星步):前腿伸直,以脚跟着地,脚尖勾起内扣; 后腿屈膝半蹲,大腿与地面约45°,全脚着地,两脚相距约等于本 人脚长的2倍,重心大部落于后腿上(图1 -6)。

③弓步:前腿屈膝半蹲,大腿接近水平,膝部与脚尖垂直微

向内扣,全脚着地;后腿挺膝蹬直,脚尖内扣斜向前;全脚着地, 两脚相距约等于本人脚长的4倍,重心落于两脚之间偏前(图

马步:两腿屈膝半蹲,大腿接近水平,两膝微向内扣,膝部

与脚尖垂直,两脚平行向前,两脚尖正对前方;全脚着地,两脚相 距约等于本人脚长的3倍,重心落于两腿之间(图1-8)。

虚步:后腿屈膝半蹲, 大腿接近水平,膝部与脚尖 外展45°,全脚着地;前腿屈 膝,膝部与脚尖微向内扣,脚 跟抬起以前脚掌前部虚点地 面,两脚相距约等于本人脚 长的2倍,重心落于后腿上 (图 1-9)。

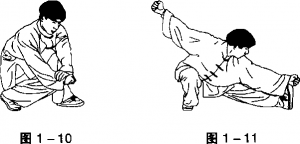

歇步:两腿交叉屈膝

全蹲,前腿脚尖外展横向外,全脚着地;后脚脚跟离地,臀部紧贴 后小腿(图1 - 10)。

仆步:一腿全蹲,大、小腿靠紧,臀部接近小腿,全脚着地, 膝与脚尖稍外展;另一腿伸直平铺接近地面,脚跟着地,脚尖上 翘内扣(图1 -11)。

半马步:前腿屈膝,脚尖微内扣;后腿半蹲,大腿接近于水 平,脚尖向外;两脚距离同马步,体重偏于后腿(图1 -12)。

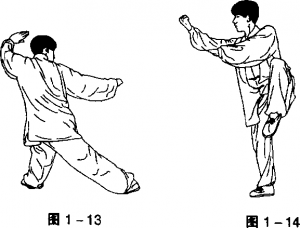

叉步:两腿交叉,前 脚脚尖外展45°,全脚着 地,屈膝半蹲,大腿接近水 平;另一腿挺膝伸直,前脚 掌着地,重心偏于前腿(图 1-13)。

独立步:一腿伸直 站立;另一腿屈膝在身前 或体侧提起,髙过腰部,上

体正直或侧倾,脚尖绷直或勾起(图1 - 14)。

⑪并步:两脚并拢,两腿伸直或半蹲,两脚全脚着地

⑫丁步: 两腿半蹲并 拢,一脚全脚 着地支撑,另 一脚在支撑 脚内侧相靠, 脚尖点地

开立,约同弓步宽,全脚着 地,两脚尖正对前方,一腿 屈膝半蹲,大腿接近水平, 另一腿挺膝伸直(图1- 17) 〇

步法

螳螂拳的步法有上 步、退步、进步、撤步、跳步、 跨步、盖步、垫步、跟步、踏 步、跳换步、插步等。要求其步法无论进攻或退防,左击与右闪, 两腿始终弯曲或稍屈,保持着随时应变的蓄势。

螳螂拳的腿法

1.腿法

螳螂拳的腿法分明、暗两种。明腿是指弹、蹬、踹、勾等,练习 时应做到:腿要生风,腰胯膝要松。松腰能增大爆发力,松胯、松 膝能使腿变的灵活,以便将腰劲更快地传到脚。松不是始终不 变,松与紧要相互交替,力在爆发前要松,在爆发的瞬间要紧。暗 腿是指手臂与膝、脚有机配合并用的一种不显于外的腿法,暗腿 用力的方向总是和手臂用力方向相反。

弹踢:支撑腿直立或稍屈;另一腿由屈至伸,向前或侧前 方脆快有力地弹出,髙不过胸,膝部挺直,脚面绷平,力达脚尖。

侧踹:支撑腿直立或稍屈;另一腿由屈至伸,脚尖勾起内 扣,向侧踹出,上体斜倾。低踹与膝平;中踹与腰平;高踹髙过腰 部;力达全脚掌。

(D側蹬:支撑腿直立或稍屈;另一腿由屈至伸,脚尖勾起,从 支撑腿后向側蹬出,脚尖斜向下;或另一腿向侧蹬出,脚尖勾起 向上,力达脚跟。低侧蹬高与膝平;中側蹬髙与腰平;髙俩蹬高过

腰部。

后蹬:支撑腿直立或稍屈;另一腿由屈至伸,脚尖勾起向 后上方蹬出,上体前俯,力达脚跟。低后蹬高与膝平;中后®髙与 腰平;高后蹬高过腰部。

前蹬踹:支撑腿直立或稍屈;另一腿由屈至伸,脚尖勾起 外展,向前蹬踹,力达全脚掌。低蹬踹髙与膝平;中蹬踹高与腰 平;髙蹬踹髙过腰部。

侧铲:支撑腿直立或稍屈;另一腿由屈至伸,脚尖勾起,脚 掌内翻,向侧铲出,力达脚外侧。低侧铲高与膝平;中侧铲髙与腰 平;高侧铲高过腰部。

勾踢:支撑腿直立或稍屈;另一腿由屈至伸,脚尖勾起内 扣,脚跟擦地,在身前向后上方勾踢,力达踝关节内側。

2.膝法

上顶膝:支撑腿直立或稍屈膝;另一腿屈膝,由下向上顶 击,力达膝部。

侧顶膝:支撑腿直立或稍屈;另一腿屈膝,由下向侧上方 顶击,力达膝部。

二、螳嬅剑

(一)蟠螂銦器各部位名称与规格要求

各部位名称(图1-18)。![]()

(D剑刃:剑身两側锋利的部位,称为剑刃。

©剑脊:剑身中间一条直线隆起的部位,称为剑脊。

剑尖:剑身最前端尖锐的部位,称为剑尖。

®剑身:剑尖至剑格处的全长,包括剑刃、剑脊、剑尖在内的 部分,称为剑身。

剑格:剑身与剑柄之间作为护手的部分,称为剑格。

©剑柄:剑格后部作为持握的部位,称为剑柄。

©剑首:剑柄的柄头,称为剑首。

2.规格要求

根据性别和身髙的不同,螳螂剑分为小型、中型、大型三种 规格。小、中、大型剑的剑首、剑柄、剑格均为:剑首4厘米,剑柄 18厘米,剑格5厘米;小型剑的剑身长91厘米,中型剑的剑身长 95厘米,大型剑的剑身长100厘米。

(二)螳螂剑的基本方法

1.推剑:平剑,剑尖横向侧方或侧前方,用小指一侧的剑刃 向前或斜前方推进,力达剑刃中端或后端。

剌剑:立剑或平剑向前直出为剌,力达剑尖,臂与剑成一 直线。剑刃朝上下为立剑,剑刃朝左右为平剑。

点剑:立剑,提腕使剑尖猛向前下点击为点,力达剑尖,臂 伸直。或使剑尖向侧下方点击称为侧点剑;或用拇指一侧剑尖向 侧下方点击称反点剑。

崩剑:立剑,沉腕使剑尖猛向后上或側上方崩击为崩,力 达剑尖。

撩剑:立剑,由下向前上方或由上向后下方撩出为撩,力 达小指一側前部剑刃。

截剑:剑身向斜上方或斜下方挥击为截,力达前部剑刃。

上截剑斜向上;下截剑斜向下;后截剑斜向后下方,臂与剑成一 直线。

劈剑:立剑,由上向下挥击为劈,力达小指一侧剑刃^抡劈 贴身体左(右)侧绕一立圆;后抡劈要与身体后转协调一致。

挂剑:立剑,剑尖由前向上、向后或向下、向后为挂,力达 拇指一侧前部剑刃。向上、向后貼身挂剑为上挂剑;向下、向后贴 身挂剑为下挂剑;贴身立圆挂剑一周为抡挂剑。

云剑:平剑,仰身抬头,剑贴近胸部和面部,以腕关节为 轴,使剑从前向左、向后、向右、向前平圆绕环,或向相反方向平 圆绕环为上云剑;上体側倒,剑贴近右肩和右耳或左肩和左耳, 以腕为轴使剑向左、向后、向右或向右、向后、向左平圆绕环称为 右云剑或左云剑,力达剑刃。

斩剑:平剑,向左或向右横出为斩,力达剑刃。

绞剑:以腰带臂,使剑向左或向右立圆绕环为绞,力达剑

身。

压剑:平剑或立剑,由上向下按压,力达剑身平面或剑

刃。

抹剑:平剑,由前向左(右)弧形抽回为抹,髙度在胸腹之 间,力达小指一側剑刃。旋转抹剑要求旋转一周或一周以上。

格剑:平剑,由前向左、向后或向右、向后抽割,力点由剑 刃后端或中端向前移动。

带剑:平剑或立剑由前向侧后或側后上方抽回为带,力

达剑刃。

架剑:立剑,横向上为架,剑高过头,力达剑上刃。

穿剑:平剑,剑尖经胸腹间弧形向前穿出为平穿剑,力达 剑尖,剑身不得触及身体;前臂内旋再外旋,立剑剑尖由前向后 转动穿出为后穿,髙不过膝,低不触地;背后穿剑要求剑尖向下、 向后、向上穿于背后,剑脊贴近身体,剑尖向上。

钻剑:平剑或立剑,剑尖向前(侧)剌出,随即上体向左 (右)翻转,剑尖方向不变,随上体翻转使剑尖立圆绕环。

挑剑:立剑,由下向上为挑,力达剑尖,臂与剑成一直 线。

扫剑:平剑,向左(右)横出,与踝关节同髙为扫,力达剑 刃。旋转扫剑要求旋转一周或一周以上。

洗剑:平剑,上体前俯吸腹,扣腕使剑尖由前、向左、向 后、向右貼近胸腹弧形扫剑,力达剑刃。

腕花剑(剪腌花、撩腕花):以腕为轴,立剑,在臂两侧使 剑尖由前向下、向后、向上、向前立圆绕环,力达剑尖,称为剪腕 花。以臃为轴,立剑在臂两侧使剑尖由前向上、向后、向下、向前 立圆绕环,力达剑尖,称为撩腕花。

第二章螳螂拳竞赛规定套路

第一节螳螂拳初级竞赛规定套路

螳螂拳初级竞赛规定套路是螳螂拳人门学习的基本套路。 其动作规范,运动路线清晰,动作结构较简单,适应面广。内容突 出螳螂拳的基本步型、步法、手型、手法和腿法。全套分4段,共 36个动作,其中冲、崩、贯、挑、劈5种拳法;推、按、采、抹、挂、扑、 摆、反击8种掌法;习、搂两种勾法;帮、秘、格、顿、架、撅、叠、捆、 掩9种肘法;勾、弹2种腿法;戳脚步、翘脚步、弓步、虚步、半马 步、横裆步、独立步、并步8种步型;上步、退步、进步、跳步、跨步、 盖步、盖跳步、换步、跟步、踏步、垫步11种步法。完成整套动作的 时间50秒左右,脉搏最大强度168次/分左右。

一、动作名称

预备势

第一段

虚步双勾手

翘脚步右格肘

戳脚步右崩拳

戳脚步双勾手

翘脚步双采手

6-戳脚步左刁右推掌

进步左挑拳

提膝左冲拳

戳脚步左崩拳

弓步右劈拳

提膝右叠肘

戳脚步右反击掌

第二段

13•戳脚步右贯拳

翘脚步双秘肘

戳脚步双帮肘

弓步左推掌

戳脚步右秘肘

戳脚步下冲拳

半马步左扑掌

第三段

虚步顿肘左冲拳

戳脚步右冲拳

提膝右反击掌

翘脚步左架右推掌

右上搂勾踢 25•左上搂勾踢

进步双采右贯拳

进步采手右冲拳

戳脚步左架右捆肘 第四段

左贯右冲拳

抹掌右弹踢

虚步双摆掌

垫步左贯拳

戳脚步左崩拳

翘脚步左采右点睛

蹬踏右撅肘

并步按左脚尖外展,身体左转90%右脚后撤一步成左弓步;同时 两臂屈肘在胸前交叉,右臂在上,两掌心均向下。目视右掌(图 2-2)0

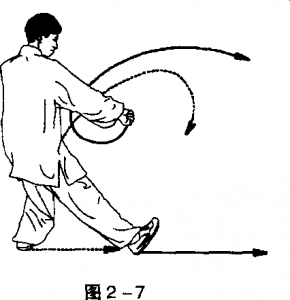

右掌向上、向右、向 下、向后划弧绕环停于左 肘下,右臂屈肘,掌心向 下;同时左掌向下、向左、 向上划弧绕环前伸于胸 前,掌心向下。目视左掌 (图 2-3)。

身体微右转,重心 后移,右腿屈膝半蹲,左

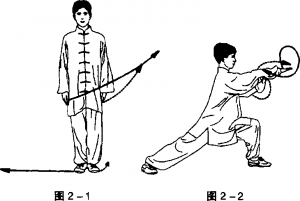

二、动作说明 预备势

并步站立,两臂下垂于身体两侧。目平视前方(图2-1)。 第一段 1.虚步双勾手

脚后移半步,脚尖点地成左虚步;同时两掌变勾手,随重心后移 向下、向后搂手,两臂屈肘,两勾尖向下,右勾手收于左肘内侧, 左勾手勾顶高与肩平。目视左勾手(图2-4)。

翘脚步右格肘

身体微左转,左脚向前移步,脚尖外展;同时左勾手变掌, 采手握拳停于左前方,拳眼斜向下,右勾手变拳,收抱于右腰侧, 拳心向上。目视左拳(图2-5)。

©身体继续左转,右脚向左脚前上步,脚尖上翘勾起,内扣, 成右翘脚步,左腿屈膝下蹲,重心落在左腿;同时左拳收于左腰 侧,拳心向上,右拳向右、向上、向左摆动,用右前臂向左格肘,力 达右前臂尺侧,右拳心向内。目视右前臂(图2-6)。

戳脚步右崩拳

身体微左转,右臂内旋,右拳向左、向下扣压,拳眼斜向

浏览4,655次