古少林搏击拳法的修炼,体现了古少林拳派武功养生与搏击并行的无 为智慧,在动中修禅,禅武合一,开启禅修养心之法门。以无为之法修炼 强身之术,能于瞬息万变的搏击之中踢、打、摔、拿。虚实动静,随心法 而变,用于防身抗暴当有“一击必杀”之实效。

古少林搏击拳法的内容异常丰富,大致分为徒手搏击与器械对搏两 类。本书重点详述流传于黄河流域一两千年的大少林武功体系及寺内古传 徒手搏击方法,其中以踢、打、摔、拿技法为主要内容,本书立足于传 承,不失本原之意地继承发扬古代武人的武术哲学思想。

《老子》第六十四章讲到:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于 累土;千里之行,始于足下。在学习搏击功夫之前练好基本功夫是最关键 的,一拳一脚,动静刚柔,伸缩开合便是少林功夫中的禅武智慧。放下观 自在,虚极静笃,在动静变化之中修炼劲道功夫的阴阳平衡之道。长久练 习,豁然顿悟,定能练就一身正气。

第一节刚柔并济——古少林搏击拳法劲力探析

古少林搏击拳法是指,中原黄河流域历代武人在实战搏中积累的实 战经验,主要内容包括踢打摔拿,徒手搏击,长兵器械搏杀实用方法与养 生延年之术的武术文化体系。其核心功法则为金刚心意把,金刚心意把是 通过若干个单式功法以伸缩开合的反复练习,最终再以若干个单式组合形 成立体龙形把的练习。金刚心意把功夫的练习体现了古少林搏击拳法以练 功、养生与搏击三位一体的大少林功夫体系,再现了少林拳派功夫禅拳一 体,武医同源的文化特色。

金刚心意把功夫的练习方法与实用技法是整个古少林拳派武功体系的 精华内容,现代许多练武人盲目学习表演派武术,其风格特点以方正舒展,蹿蹦跳跃为主要表 现形式,华而不实,误人子弟。古少林搏 击拳法是融养生与搏击为一体的上乘武功,其练习方法讲究外形的缩展与内里气机的吐纳 相结合,这些理论都蕴含着极深的传统中医学 理论知识。如起把与落把的练习,讲究“小如 锦鼠,大似猛虎”。其中小则为合,周身拧转 相合,此时固丹田之气,强下焦肝肾功能(肝 藏血,肾藏精)。大则为开,四肢在脊柱旋转 时周身炸开,从而达到强四肢利关节,宣肺气 通心脉的养生功效。实战搏击时小则为蓄势防 守,大则为发劲攻击,正之谓静如处子,动若 脱兔。这种融动静、刚柔、伸缩、开合于一休的传统功法练习,体现了古少林拳法实战的基本特征。

中国武术劲力的练习讲究刚柔并济,阴阳开合。古少林搏击拳法劲 力的练习与应用,以一二三的运动规律为其标准,即一是起式,二是运行 过程,三是发劲的结果,当劲力结束后再以一二三的循环规律继续练习。 如此刚柔相济,开合互换。这种往复循环的运动规律也正是道家思想中的 一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳的哲学原理。古少林拳法劲 力的发放以上下相随为其根本,上下相随的关键是虚实交替,上虚下实与 上实下虚整体的交换,形成荡秋千式的摆荡劲。也可以理解为在水中飘荡 的浮萍,随水之飘荡而沉浮不定,无固定之点亦无固定之势。正如《孙子 兵法》中所云:兵无常势,水无常形;能因敌变化而取胜者,谓之神。故 此,实战搏击时应随对方的势而变化,寻找最佳的发力攻击点,以达瞬间 制敌之效。练功时始终固守一二三的循环运动原则,以柔克刚,化周身僵 横之拙力,再以刚练柔,放松后的整劲,从而达到柔中含刚,刚柔并济,以柔克刚的化劲功夫。拳谚:软如棉花,硬如刚铁。讲的就是刚柔互换的 阴阳太极平衡之道。实战时手法与步法的协调,是身:法而统领四肢胃 骸。练习身法时,讲究头顶蓝天意念专注于百会穴,脚踩大地意i专连于 涌泉穴,双臂犹如怀抱婴儿之势意念聚守于胸前正中线之任脉,臂部以两 肩胛骨环抱脊柱中线之督脉,前后相应以求“中正安舒”。:手法之it后手 的变化练习,应以前手三分虚劲与后手七分实劲左右交替练习,引领肘肩 之劲随拳式变化而动。步法的练习讲究前后、左右,练习时如履薄冰,谨 慎而行,手脚相合,上下相随,在曲直之中前进、后退、左顾、右盼、中 定于乾坤之中,沉浮转折,混元一气,眼观 六路,耳听八方。

古少林搏击拳法的练功方法就是这样 立足于传统文化的基石之上,传承有序,统一 规范,客观务实的传统规律。这种规律体现了华 夏文化拙朴实用的特点,大象无形的无为智慧。

拳术家之言曰:“拳无不破,唯硬不破,唯快不破。”是非真知拳术者也。余进一解曰:

“硬中有软不破,快而能稳不破。”佛经曰:

金刚石虽硬,羚羊角能破。夫以硬遇硬,则 无所用其硬也,况不能如金刚石乎?不能稳 而求快,基本工夫已经输一招,固不待敌之直 攻直进,而已立脚不牢,手虽快,奈著于人 者无几何。这里说的“硬中有软”,就是 刚中有柔、刚柔相济的意思,“快而能稳”

也含有亦刚亦柔、亦韧亦爆的意思。正如少林拳古谱所云:刚柔相济,变 化之道,小如锦鼠,大似猛虎。(上图拳式体现了古少林搏击拳法伸缩开 合,刚柔并济的变劲之道。)

第二节形意相合——古少林搏击拳法金刚心意把

练习中国武术最基本的原则是三齐六合,形神兼备。三齐是指外形动 作的起落进退要以手尖、鼻尖、脚尖上中下一垂线上正直中正,也称三尖 相照,主要用于校正拳架的中正之式与防守进攻的中门效应。六合系指拳 架之外三合(手与脚合,肘与膝合,肩与胯合)与心意之内三合(心与意 合,意与气合,气与劲合)的形意相合。六合的根本0的是通过内在的气机 鼓荡来疏通外在的经脉气血,以使形与神贯通自如,打起拳来身法轻盈自然, 如行云流水,起伏转折,势法自然。

古少林搏击拳法的练习以动静、刚柔、伸缩、开合为其总纲,外在形 的练习有舒筋健骨之功,内里意的练习有导引行气之效。外形动作的变化 须与内里气机的开合鼓荡相融合,如此形与意之间相辅相成,内外互动,

方能表里合一。

古少林搏击拳法的核心功法——金刚心意把的练习是以形臺查练, 金刚互调为基本原则。金刚一词在心意把的修炼之中,主要用于解释如何 练就刚柔劲道的本具法门与内心世界恒久心法之源泉。“金”字在中国传 统文化五行学说中占有重要的位置,金性从革,从者,随也,革者,坚韧 难破之物也。刚则指修炼中国传统文化的高尚道德及思想境界的刚久恒远 之精神,亦是儒家慎独律己修身的功夫。金与刚相融共生,形与意自然相 合,便是练成金刚心意把功夫的第一■前提。

金刚心意把被历代少林寺武僧视为镇寺之宝,武功之绝技,极少外 传。因其攻击性强,出手搏击尽是致命绝招,最可贵之处便是长久练习能 练出大智大勇的般若智慧。金刚心意把并非单一招式的练习,亦非一套功 架踢打之法,它是通过手、眼、身法、步整体劲力的综合练习。单个的功 法练习又分为左式与右式练习,组^的功法也分左式与右式练习,同时每 个组合之中又有起落沉浮之大势,起即是落,落即是起。持之以恒,在六 合之中探索形与意的自然转换,以意念导引气血开百关九窍,佐形体之缩 展挤压脏腑来鼓舞气血,畅通经脉。以此补先天肾水之元气,通调中焦后 天脾土之中气,宣降肺金呼吸之清气。

形意的开合之道用于搏击实战,其关键在于防守与进攻的变化玄机。 少林拳谱言:“少林拳朴实无华,举手投足,非打即防,曲而不曲,直而 不直。”传统武术所练的功夫均体现在身法功架上,因为身法的变化牵动 着四肢的变化,身法与四肢依五行相生相克而能相合,横竖交叉,阴阳平 衡。以外在之形与内里之意相合,鼓荡内气吐纳发声,于实战时发声如 雷,以声助势,有不战而胜之功。发声的练习通常以“哼”、“哈”之声为主,“哼”声多用于蓄势防 守时惊吓扰敌之声,令对方魂 飞魄散。中医学认为惊恐则能 伤肾,肾藏先天之气亦藏志。

“哈”声的发放多用于瞬间发 劲攻击对方,刹那间的发声令 对方心惊胆战,腿软无力,从 而达到瞬间制胜的实战效果。

金刚心意把的修炼,非简 单肢体关节之体育锻炼式的肢 体运动,其功架之中蕴藏着极 深的养生之道。可知肾中真元 乃先天本源之地,欲强先天之 本求延年之法当于起落进退之 间,吐纳导引,开合经脉。滴 水方可穿石,长久坚持金刚心 意把的修习可开启般若智慧, 明心见性生欢喜心。从而掌握 修炼人体十二正经与奇经八脉 的相合之法,以此练就金刚不 坏之躯,故名为金刚心意把。

第三节阴阳平衡——金刚心意把的修习准绳

阴阳是自然界相互关联的某些事物或现象对立双方的概凡属于静 的、在下的、柔的皆属于阴,与之相反皆属于阳。然阴中有阳,阳中亦有 阴,阴阳互换才是阴阳的根本特性。易曰:孤阴不生,独阳不长。说明了 阴阳两者相互为根的依附性,由此可知自然界万事万物均以阴阳变化之道 而生。分则合,合则开,如此生息万变,始终如一。

金刚心意把功法的练习从始至终均以阴阳互换之理贯穿其中,无论 是起把还是落把都是左右、上下交叉的纵横螺旋之劲,体现了阴阳特性的 对立、互换、转化,最终以平衡为其准绳。中国传统武术的练习追求天人 合一的整体观念,即人体自身的变化是随着自然界气候的变化而变化。人 体与大自然息息相关,古代先贤以人体十二经络对应十二时辰(十二经络 分别是手太阴肺经、手阳明大肠经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、手少 阴心经、手太阳小肠经,足太阴脾经、足阳明胃经、足厥阴肝经、足少阳 胆经、足少阴肾经、足太阳膀胱经。十二时辰为子、丑、寅、卯、辰、 已、午、未、申、酉、戌、亥)。如子时人体的足少阳胆经气血最为活 跃,这时胆经及其相邻的经络与脏腑均处于最佳状态,这时刺激其相应的 腧穴,便是使人体气血的循环与大自然的气场相合之法。人体五脏以应五 时相生即肝、心、脾、肺、肾与春、夏、长夏、秋、冬相生而相合,人体 三百六十五穴位以应一年三百六十五日,农历每月初一时自然界阳气萌动 至十五时阳气旺盛随之至月末阴气渐生而阳气渐衰,达月末之时阴气最盛 而阳气亦渐生。如此自然界阴阳盛衰,往复循环,人之气血循环亦随之变 化。如中医针灸治疗学讲究:望而不补,晦而不泻。即农历月中十五臼阳 气旺盛,此时治疗疾病不宜用补法,相反在农历月末阴气盛时治疗疾病不

宜用泻法。了解天人合一学说的基础理论知识对于修炼传统武术中的吐纳 导引养生之术有着极强的指导意义。

中国传统武术整体的发展,最早是以实战 搏击为存在价值,至秦汉时期武术便与中医的 经络学及道家的中和思想相融合,形成练养结 合的吐纳导引之术。如少林拳古谱记载:学练 少林拳之根本是为吐纳益五脏,导引开百关, 祛病延年,练就金刚不坏之躯,须以持之以 恒,长久习之,能豁然顿悟方为禅缘已至。 古代的武功师傅认为武功修炼的根本实为 御敌搏杀所用,然欲求瞬间制敌之技须有 强悍之体魄,故修炼金刚无敌之躯是练 就搏杀技能之前提。金刚心意把的养生 功效在于肢体外形与脏腑内气的阴阳转 化,如此方能练就活血化瘀祛百病,疏经 通络抗衰老的养生真功夫。

金刚心意把的运动精髓是“进退、起落、 开合”六个字,这六字真言可谓字字皆如金石。具体解析为进与起与开属 于阳,退与落与合属于阴。先讲阳的特性,阳主动,动时开心肺二脏,心 主血脉,肺主气,以呼吸自然界清阳之气,导引血脉中气血贯通周身,达 清神智充阳气,目明耳聪之效。从动转化成静便是由阳转为阴,阴主静, 静时气血归于肝肾,肝主筋,肾主骨,以缩身下势补肝肾强筋骨。从身法 的缩展开合中可以看到阴阳互抱的太极相合之势,负阴抱阳便是五脏六腑 阴阳相合的养生之道。负阴抱阳具体指下焦肝肾功能的内壮之功,肝藏 血,肾藏精,精血同源,肝肾强则筋骨健,行拳走式则强劲有力。强先天 肾元之真气,调后天脾胃之中气,清自然呼吸之宗气是为金刚心意把吐纳导引之根本作用。

武术界有一句谚语讲的是:太极柔,八卦滑,形_狼,最毒莫过 把。心意把的厉害之处在于实战时的变劲之法,避实击虚,借力k劲,蓄 势攻击均是致命之绝招。传统武术实战对敌时讲究狠和快,然防孝i为难 破,阴则是搏击中的变劲用劲之道。实战搏击时看似出手击打'实进肘

顶靠对方心窝,又如左手直拳击打面门是假,右手横拳扫击太阳穴才是最 真。凡此种种在传统武术的搏击之中不胜枚举,实战时动手分虚实,无固 定之招有基本之式,如此练好基本的攻防招式是搏击实战的根本。

金刚心意把的练习先以单个的招式练习为主,待单个招式的顺劲熟 练后再组合练习,形成一招三式的组合变劲招式。实战时以达到出手不见 手,浑身上下皆变劲的真功夫境界。

上图是金刚心意把龙形把的起把与落把练习,细观起落进退之间尽显规矩方 圆,开合动静之时可见阴阳平衡之道。

第一节金刚心意把之腿膝技法练习

中国地大物博,针对武术文化的传承各地有当地的文化特色,如南拳 北腿、东枪西棍便说明了中国武术地域和武术文化的代表性。地方武术文 化最能反映出当地文化特色的历史渊源,特别是武术之乡武术文化的传承 与发展关系到中国武术的未来,因为武术之乡是中国武术的发源地,每一 个武术之乡都有其深厚的文化底蕴,这种文化底蕴也是中国武术赖以传承 发展的文化根源。

南拳北腿与东枪西棍之说,便是武术地域文化的特色,概括地讲南 拳系指长江流域生活的劳动人民在劳动生产实践及战争搏¥中积累的莆_ 武功体系,技法上突出短小精悍,手法多变,劲力贯穿,发挥南人身制"瘦 小,智巧多变,“一寸短,一寸险”的优势。代表拳种如咏'春、白眉劲 道、白鹤、蔡李佛、铁线拳等。北腿概指流传于中原黄河流域的玉林武功 体系,技法上突出大开大合、直来直去、外主刚猛、内示安逸,表现了北 方人身体魁梧,性格豪爽,秉性刚直的文化特点。技法上强调“一寸长, 一寸强”的特点,实战时重视下盘腿法的使用,代表拳种如少林拳、戳 脚、八极、教门弹腿、劈挂、通臂、六合等,各拳种对于腿法的练习与实 用方法都有着秘而不宣的搏杀绝技。这里就金刚心意把的腿法练习作一阐 释,以使学习者能够系统学习古少林搏击打好基础。

古少林搏击拳法对于腿法的练习要求非常严格,一是腿部的力量,二 是腿部的柔韧性,三是腿部的灵活性,四是腿法的劲道。通过以上分析练好腿法是不需要单独的练习各项素质,像体育运动一样通过跑步蹲杠铃来 提高这些所谓的标准,金刚心意把的练习可整体提高上述四项训练内容。 金刚心意把的起落开合即是腿部力量的练习方法,落把时前腿踏脚,后腿 蹬地便是腿部柔韧的练习,钩脚提打与顶膝是腿法灵活性的练习,正蹬腿 与前踏脚便是腿部劲道的练习方法。如此一通百通,万变不离其宗。金刚 心意把腿法的练习是一个系统的由低至高的实战腿法练习,以上各种腿功 的综合练习,其最终目的是为练习龙形把而打的基础。

传统功夫的练习就是这样由点、线、面的组合,一步一个脚印,用汗 水和时间来锤炼金刚之躯,以佛心和武胆修得凌云之志。正之谓佛心济众 生、武胆闯天下,这就是中国的功夫之路。

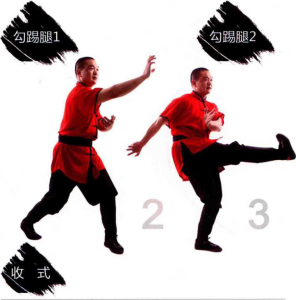

法,勾踢时后手与后脚呈拉力相合之式,松肩沉胯,劲达脚前搏日可斜 铲对方胫骨。勾踢腿劲力斜行,实战时以迅雷不及掩耳之势勾踢方脚踩骨及脚后跟之跟腱处。

勾踢腿在武术中亦称刮地风,形容其腿法迅疾快猛,如寒冬季节刮地 之风,勾踢对方踝骨时犹如寒风刺骨之痛,近身搏击可借对方之拙力勾踢 其支撑腿,瞬间发劲可令其跌出丈外,如疾风狂卷地面之木石,瞬间不知 其踪影,故名刮地风。

以左递手势为戒备式.后脚七分力为实,前脚三分力为虚,前手肘臂呈弯曲式,掌心向 上呈空心状,后手掌心向下置于前手肘臂之下,双膝微曲,沉肩松胯,呼吸自然,保持 身法中正,目视前手的正前方。

接上式,身体重心前移,后手从前手肘臂之下画圆云手而过,此前手当后手,后手当前 手之式,此时的前手呈鹰爪手势意在抓捋对方咽喉及后脑的部位,后脚蹬地身法呈螺旋 交叉相合之式,肩胯左右对应相合,目视前手,蓄势待发。

接上式,后脚迅即向前方斜形勾踢,前手抓捋之式与勾踢腿同时进行,支撑腿呈屈膝 式,勾踢腿之高度与脐平行,后手置于胸腹之前,保持身法正中,目视正前方。上述图 1~3是为左式练法,右式与左式练法相同,手法与步法方向相反,练完左式继练右式, 一般以8 ~ 12次为一组,循序渐进初学者每次练功应以四组为佳,以后可根据自己的功 力而加倍练习。

练完左右式后,面南背北双脚并步屈膝下蹲,双手掌顺势向下按掌,同时双膝关节微微 挺起,叩齿三下聚口中津液下咽于腹中至丹田处,此时想着头顶百会穴与脚下之涌泉穴 上下贯通,胸中一团和气与天地同在,此天、地、人三者合一之道。

第二式提打式

提打式即以前脚或后脚的脚内缘钩提对方的脚踝骨与胴窝处的攻击 性腿法。钩提腿法发劲时须与上盘的手臂的劲力相合,发劲时脚下提打 劲与拳面的崩劲同时发力,上下交叉相合,身体与地面形成压缩性的弹 簧劲,攻击对方时可借对方的拙力一压一送,瞬间的变劲可令对方腾空 跌出丈外。

提打式为金刚心意把功法中的低位腿法,练习时应压低重心气沉丹 田,提打时身法轻盈,自身的压缩合力与地面形成整体的合力。提则是向 上,打则是向前,提起的同时变劲向前即提起攻击时遇有阻力的瞬间再向 前发力,反之向前发力遇有阻力时便可向上提劲,以此化解对方的僵拙之 力,这种瞬间互变劲路的方法便是古少林拳中的变劲之法。

鼴以右递手势为戒备式,后脚七分力为实,前 脚三分力为虚,前手肘臂呈弯曲式,掌心向 上呈空心状,后手掌心向下置于前手肘臂之 下,双膝微曲,沉肩松胯,呼吸自然,保持 身法中正,目视前手的正前方。

接上式,身体重心下沉,屈膝坐胯,双手肘臂弯曲掌心向下,有千斤坠之式,项竖身 正,目视侧前方。此时的身体下坠是为身法上提而准备的,同时屈膝坐胯为缩身式,在 前面的手脚上下应在同一垂线上,此为三尖相照(鼻尖、手尖、脚尖),静如处子。

接上式,前脚内扣迅即向上钩提,后脚蹬劲身法上提,同时双拳发寸劲向前崩打,双拳 之劲与钩提之劲犹如离地之鹞鹰,劲力迅猛,直击长空。劲力的发放只在一瞬间,故此 发劲时应咬紧牙关,集周身之整劲聚于一点,形成强悍的穿透劲。上述图1~3是为左式练 法,右式与左式方法相同,唯手法与步法方向相反,练完左式继练右式,一般以8~ 12个 为一组,循序渐进初学者每次练功应以四组为佳,以后可根据自己的功力而加倍练习。

0练完左右式后,面南背北双脚并步屈膝下蹲,双手掌顺势向下按掌,同时双膝关节微微 挺起,叩齿三下聚口中津液下咽于腹中至丹田处,此时想着头顶百会穴与脚下之涌泉穴 上下贯通,胸中一团和气与天地同在,此天、地、人三者合_之道。

第三式正瞪腿

正蹬腿即用前腿或后腿屈膝上提,配合手法的向击,以周身之整力聚于腿脚之上,在蹬击的瞬间亦有向前下劈的料劲。在屈膝提腿时要求收腹含胸,沉肩松肘双手防护于胸前部,目视i前€ ' 正蹬腿在金刚心意把腿法练习中属于落把时的实用性腿法练习,此种 腿法可攻可守,防守时可用于阻截对方起腿与直拳类的进攻性动作。以脚 外缘与脚后跟来作为阻截对方的攻击点,进攻时可与手法配合直接蹬击对 方的胸腹部。当击打到一个点时还可以再向下劈腿或踩击对方的胫骨或脚 背,令其防不胜防。正蹬腿以练习迅猛的劲力为主,实战时威力颇强,攻 击时与手法配合,指上打下,虚实并进。

以右递手势为戒备式,后脚七分力为实,前脚三分力为虚,前手肘臂呈弯曲式,掌心向 上呈空心状,后手掌心向下置于前手肘臂之下,双膝微曲,沉肩松胯,呼吸自然,保持 身法中正.目视前手的正前方。

接上式,含胸收腹,肩胯交叉相合,后脚蹬地重心前移,以后手从前手肘臂下穿过,保 持身法中正,目视前方。

上动不停,后脚蹬地速起后腿屈膝上提,劲达脚前掌,双手防守于胸前,下颌微收,支 撑腿与身法保持上下在一垂线上。

接上式,双手合力向后拉力,同时屈膝之腿向前迅猛蹬击,所蹬之腿落地时有下劈之 意,在蹬腿时双手臂呈戒备式以此保持身法的平衡。

落地后前脚尖着地,身体的重心在后脚双手臂呈戒备式,目视前方。上述图1~5是为右 式练法,左式与右式方法相同,唯手法与步法方向相反,练完右式继续练左式,一般以 8〜12个为一组,循序渐进初学者每次练功应以四组为佳,以后可根据自己的功力而加 倍练习。

练完左右式后,面南背北双脚并步屈膝下蹲,双手掌顺势向下按掌,同时双膝关节微微 挺起,叩齿三下聚口中津液下咽于腹中至丹田处,此时想着头顶百会穴与脚下的涌泉穴 上下贯通,胸中一团和气与天地同在,此天、地、人三者合一之道。

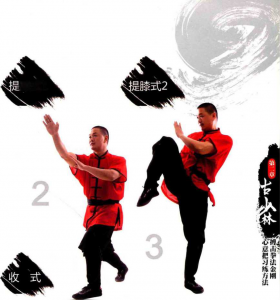

第四式提膝式

提膝式亦称罗汉顶膝式,即以前腿或后腿之屈膝上提以膝关节顶撞对 方胸肋骨的攻击性招式。膝法的练习与上述之正燈腿相辅相成,均是以屈 膝提胯开裆活腰为其要点,不同的是提膝时须做到肩胯相合,手法之拉力 与提膝之顶劲上下相合。

在上顶之时其支撑腿向前移动半步,此半步是提膝式发劲之关键, 这样既有向上的顶劲又有向前的冲劲。在劲道功法体系中体现了合纵连横 的纵横学概念,纵则指上下与前后皆称为纵,横则指左右内外平行之劲。 金刚心意把练习的就是纵橫之劲,也只有在功法的练习中突出合纵连横之 法,实战时方能领悟纵横交错的变劲之道。

以左递手势为戒备式,后脚三分力为虚,前脚七分力为实,前手肘臂呈弯曲式,掌心向 上呈空心状,后手掌心向下置于前手肘臂之下,双膝微曲,沉肩松胯,后脚尖蹬地.呼 吸自然,保持身法中正,目视前手的正前方。

接上式,后脚蹬地,身体之重心向前移动后手从前手之肘臂下云手而过,后手变前手, 前手变后手之法,意在变换身法之重心。此时含胸收腹,沉肩坠肘,目视前方。

上动不停,前后手合力向后下方拉力捋带,同时后腿屈膝上提,劲达膝关节顶端,其支 撑腿在提膝上顶之时向前移动半步,即开裆活腰之法。顶膝时后手须置于胸腹前做防守 之式,其支撑腿向前移动时有向内侧旋转的横劲,这样横竖交叉,使向前上方的顶劲与 横劲相合,方能练就犀利勇猛的金刚心意把膝技。上述图1~3是为左式练法,右式与左 式方法相同,唯手法与步法方向相反,练完左式继练右式,一般以8〜12个为一组,循 序渐进初学者每次练功应以四组为佳,以后可根据自己的功力而加倍练习。

练完左右式后,面南背北双脚并步屈膝下蹲,双手掌顺势向下按掌,同时双膝关节微微 挺起,叩齿三下聚口中津液下咽于腹中至丹田处,此时想着头顶百会穴与脚下之涌泉穴 上下贯通,胸中一团和气与天地同在,此天、地、人三者合一之道。

第二节金刚心意把之拳法劲道揭秘

练习武术最大的作用,还是对人的性格和气质的陶冶以及对人的意志 的磨炼。武林高手们大多性格豁达,心胸开阔,待人谦和有礼,不同人做 无谓之争。武林前辈早就指出:“固灵根而动心者,武艺也;养灵根而静 心者,道艺也。”武与道实为一本两枝。

中国传统武术的搏击内容丰富多彩,古少林搏击拳法以踢、打、摔、 拿为搏击体系,其中打法的使用是以拳、掌为主要表现形式。拳法的使用 不同于西方拳击的直拳、摆拳、钩拳,古少林拳中的拳法是以六个方向为 出拳方向,有劈拳、挑拳、里摆拳、外挂拳,然其拳法与掌法的最大区别 就是掌法的杀伤力大于拳法。实战时 其劲力循行的路线均以斜行 的螺旋劲为发力特点。

无论是练习单式的功

法还是实战搏击时的打法,无论是出拳还是击掌都要以 螺旋缠丝劲为基本原则,以肩 胯的协调扭劲传动于拳掌,形 成手臂与腿脚交叉相合、纵 横交错的斜行劲。斜行劲 亦称斜中正,其动作的姿 势形态是交叉斜行的,而中 正之垂线是符合平衡法则 的,这种斜中正的发劲原理是依据少林拳曲而不曲,直而不直的定理。曲而不曲谓之直,直而不直 谓之曲,在曲直变化之间发劲进攻。曲而不曲谓之直,是指出拳的手臂賣 似弯曲,瞬间发劲时是直的。直而不直谓之曲,则指发劲时手臂是直的,发劲后又恢复到弯曲之式,以待再次发劲。这样就形成了曲直相知综合劲道,曲直互变,刚柔相济,阴阳相悉。

这种融虚实变化为一体的曲直发劲之道,实则是手眼身法步的整体屈 伸,在屈与伸的变化之间有一个点,这个点是关键腧穴,也是气血流注最 旺盛的地方,亦空亦实,屈时是空,伸时是实。以后脚的蹬劲为例,其中 脚心的涌泉穴是脚下的关键腧穴,涌泉穴下接地气为足少阴肾经要穴,有 滋阴补肾,强壮筋骨的作用。双脚的虚实交替变化全依赖涌泉穴气血的贯 通。双膝关节在发劲时宜屈膝待变,意念专注于腦窝处的委中穴,委中穴 为足太阳膀胱经之合穴,合穴亦是气血流注最旺盛的地方,委中穴有祛风 除湿,疏通经络的作用。通过双膝关节的屈伸练习有祛除体内风湿寒毒的 作用。腰腹部的屈伸变化应以肚脐之中旁开两寸的天枢穴为其关键,天枢 穴是人体上下、左右开合之关键,犹如门的转轴,开合虚实全依赖于此。 天枢穴属于足阳明胃经腧穴,足阳明胃属后天之本,气血生化之源泉,天 枢穴具有培补先天气血之功。其功效盛于人参鹿茸之血性有形之品的培补 作用。两肘臂之间的曲池穴是肘臂屈伸之要点,当肘臂弯曲时肘间平面肌 肉隆起处便是曲池穴,此穴为手阳明大肠经之合穴,有通利关节,祛风活 血之功。双肘臂的屈伸变化全赖曲池穴充足气血之供给。至稍节手掌之中 心应以劳宫穴为虚实点,劳宫穴属于手厥阴心包经之穴,有宁心安神,清 热除烦之功。手掌屈伸变化及五指的擒拿变化,全凭此穴经脉气血畅通。

纵观以上虚实变化之点,皆以气血流注之关隘为其要点,空虚之处是 发劲时的曲与屈的本源,充实之处便是伸与展的根本。故此一屈一伸,一 刚一柔,一文一武,方是少林手法变化之关键。

浏览1,970次