截拳道体系概述

虽然李小龙先生离开我们40年了,但对截拳道的争论却一直持续至今。10个截拳道实践者对"截 拳道是什么可能就有10种不同的回答。当然,这其中也可能有相似或相近的答案。毋庸置疑,这 种现象会让那些想明了确切截拳道定义的人们感到迷惑。

第•节截拳道原始构架

对于中国内陆众多截拳道爱好者来说,真正得见李小龙嫡系传人示范其传授的功夫绝对是有一些 难度。这种状态一直持续到2009年,由本人牵头组织了中国首届李小龙亲传弟子理查德■巴斯蒂罗师 傅短期教学暨IMB (国际武术与拳击学院)研讨会,才使得中国部分截拳道爱好者有机会与国外真正 截拳道传人亲密接触,亲身体验李小龙留给这个世界的独特的搏击艺术。同时这次研讨会也开启了中 国内陆举办国际截拳道研讨会之门,此后几位李小龙嫡系传人被邀请到中国进行截拳道讲学与教学。 这些教学活动极大地丰富了中国截拳道爱好者对李小龙功夫体系全面的体会和认识。

李小龙的亲传弟子黄锦铭师傅生前曾经把截拳道归结为是融咏春功夫、拳击与西洋击剑于一体的 实用徒手格斗术。应该说,但凡参加过国际截拳道研讨会的爱好者都能切实体会黄锦铭师傅所言不 虚——精简实用的咏舂攻防技法、不拘一格的拳击步法与诡秘多变的西洋击剑战术同时体现在真正的 截拳道实践者身上。咏春功夫、拳击与西洋击剑共同架构了李小龙生前的截拳道功夫体系。

一、咏春——截拳道的起点

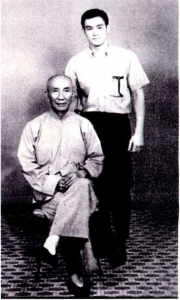

李小龙从13岁起拜师叶问,到他首次离港赴美为止,咏春拳一直是李小龙在香港最主要的武术训 练内容。李小龙在咏春训练过程中,其大师兄黄亨梁代师传授他咏春拳。与此同时,李小龙的好友张 卓庆同在叶问门下学拳,两人经常在一起进行训练。那个时候的李小龙一心想成为最棒的咏春功夫实

践者,经常考虑如何击败门内与门外的功夫高手。当 然,李小龙想击败的高手中也包括他的好友张卓庆与师 兄黄谆梁。黄淳梁体察到李小龙好胜性格后,对他非常 担心。于是告诫李小龙说,每个人只有一个真正的对 手,那就是自己。后来在李小龙离港赴美之际,黄淳梁 曾经提醒李小龙在美国要留意西洋拳击手。

李小龙到美国不久便结交了许多有共同爱好的人在 一起进行搏击训练,这些人当中不乏天才的柔道运动 员、拳击手与街头格斗高手。李小龙很快就借鉴拳击中 一些先进理念改变了自己原本的咏春格斗风格,这突出 表现为把正身对敌变换为侧身对敌。李小龙的格斗风格 转变主要来自两个方面的原因。其一是李小龙所面对的 西洋拳击手大都要比他块头大、身体强壮;其二他一直 没有忘记要做最棒的咏春实践者想法,考虑到无论自己 在美国多么努力训练,那些在香港的师兄弟同样也在训 练与提高,要想击败他们就得从咏春以外的功夫着手。

这种被李小龙修改了的咏春拳后来被叫做振藩功夫,是 李小龙在美国西雅图时期传授的功夫体系。

最明显的是,李小龙把一些诸如拉手、拍手、圈手等大量的封手技术都原封不动地保留下来,摊 手与膀手却被归结到肢体触觉训练上去了。这也就意味着,摊手与膀手在实战应用方面已经遭到冷遇 或者说退居二线。黐手训练使得李小龙在近距离格斗范畴极尽攻防优势,但这并非就能够完全排除被 优秀拳手打得到的可能性。解决这个问题就是要快速撤离到对手攻击范围之外,然后再伺机快速接近 对手予以重击。

咏春功夫体系中的不动肘原理、中线原理、朝面追形都被李小龙完全接纳并保留在振藩功夫中。 虽然李小龙放弃咏春拳正面对敌姿势,但是二字钳羊马却被其潜移默化地移植到侧身对敌上面。

由此我们不难看出,李小龙虽然修改了原本的咏春拳作战风格,但这绝对不等于说李小龙完全抛 弃了咏春。恰恰相反,李小龙在这个修改过程中把自己学的咏春拳再次更加仔细认真地进行了一番总 结,几乎把咏春功夫体系的精华都保留在他的振藩功夫中了。而另一方面,李小龙把自己认为存在不足的咏春内容,或做适度调整或直接加以修正,当然目的只有一个,就是要将这个新体系的实用性从 练到用提高到一个新的层次,使其更加适用于防身。

二、失控的拳击

在李小龙的截拳道发展的后期.大量 的西洋拳击技法被他纳入其中。拳击技 法,特别是其中的运动力学内容后来影响 到了整体截拳道的发展。

李小龙最先接触拳击是他在香港圣乔 治书院读书期间,在学校接受过短暂拳击 训练。当时李小龙的家人是想通过拳击训 练的形式把他吸引过来,从而使他远离危 险的街头打斗。那时李小龙的授业师兄黄 亨梁曾经对拳击有过深入研究,并在1958年帮助李小龙取得了香港校际西洋拳击冠军。

时间上溯到1965年1月,李小龙与白鹤拳师黄泽民有过一次交手。虽然那次打斗最终李小龙获 胜,但是李小龙当时赢得并不轻松,体力出现了严重透支。通过这次交手,李小龙认识到自己需要在 体能方面加强训练。于是,他把目光转向拳击运动的_些训练方法上并取得了很好的训练效果。

李小龙离港赴美后,曾经与许多身怀西洋拳击技术的人不期而遇。事实上,李小龙当时的许多学 生本身就拥有拳击背景。李小龙没有忘记黄亨梁要他留心西洋拳手的提醒,他不断深入地研究拳击技 术,并搜寻如何应对与处理拳击手的攻击。李小龙最羡慕拳击的流动性能.从一个动作到另一个动作 中间不会出现如同空手道寸止那样的停顿。灵活的步法、高效的闪避技术、科学合理的发力模式都无 不例外地被李小龙所吸收。

与此同时,李小龙感到应对街头不测还是自己的方式更具效率,因为其无需遵守拳击比赛的规 则。基于这样的考虑,同时反向吸收了拳击固有的规则。所谓反向吸收拳击固有的规则,就是在拳击 中说‘‘不”的内容,全部说成"是”1比如在拳击中,头撞、搂抱打击、推搡打击、开掌攻击、肘击、 前臂攻击、轴击(即转身击打)、击打腰带以下、击打后背、击打后脑、箍颈膝撞、用腿脚攻击、摔法

及对倒地对手的攻击等,都属于犯规内容。但是,这些拳击中的违规行为动作却都成了截拳道中非常 正当且最为常规的技术。

三、天马行空的击剑

很难想象,西洋击剑这门持械的竞技体育项目能与无规则的截拳道自卫技艺联系在一起。或许有 人认为击剑与截拳道是风马牛不相及的两类事物,然而事实正好相反,截拳道与西洋击剑之间有着密 不可分的关联。不仅仅是黄锦铭先生认定西洋击剑支持了李小龙的截拳道;即便是认为截拳道起源于 更多种武术搏击体系的人,也认定西洋击剑位列于非中国武术元素范畴的首位。

任何一个肯花时间研读《截拳道之道> 这本经典李小龙著作的截拳道爱好者都会意识到,如果一 个人对西洋击剑的基本概念没有了解,那么他就很难理解这本书的许多内容。特别是在相关准备与机 动性的章节中,比如,出现在•截拳道之道> (Tao of Jeet Kune Do 1975年版)这本书第134页这 句话"Sweep away the thrust from the target by the shortest route (with your shoulder re-laxed )-counter of sixte is taken by moving the hand clockwise, while counter of quarte will require a counter clockwise rotation of the blade”其意思是,以最短的路径拨开对手直线刺 击(肩关节要放松)——通过武器的顺时针运动来实施针对自己高位外侧攻击的反击,同样,也可以 通过武器的逆时针运动来实施针对自己高位内侧攻击的反击。如果读者不明白"sixte"与"quarte" 这些击剑术语,那么就不可能完整地理解这句话的意思。虽然“sixte”与“quarte”原意是西洋击剑8 个防御技法的两个内容,但事实上在这里术语并非技术动作,而是指代咏春功夫中的"上盘外门”或 者称这高位外侧与“上盘内门”或者称为高位内侧。同样,读者还可以在后面的文章中看到类似的现 象,再比如,紧接着下来从第135—137页对拍、捆、压、封、迫技的细节的描述,其技术皆是西洋击 剑的基本技法。

西洋击剑、菲律宾刀棍与日本剑道是世界持械格斗艺术中的“三驾马车_’,三者间表面上存在很小 的交叉,当属于3种风格迥异的械斗技术体系。那么为什么单纯是西洋击剑深深植根于原始截拳道体 系中呢7截拳道与西洋击剑到底存在着什么样的联系呢?

李小龙对西洋击剑的学与练,应该追溯于李小龙的青少年时代。李小龙的兄长李忠琛(Peter Lee)先生是一位相当出色的西洋击剑高手,正是由于他的引领才使得李小龙进入到这一极具绅士风度 的竞技艺术殿堂,才有了后来截拳道与西洋击剑的珠联璧合。还有一个重要的背景我们不应该忘记,

就是李小龙众多的藏书中,涉及击剑内容的书籍也并非 少数。

截拳道中的许多核心原理,在西洋击剑中完全可以 找到类似相对的内容与之对照。换言之,二者的主体理 念具有相互对应性。

截击即止攻,被这两个格斗体系都认为是最高水平 的格斗技巧。如果一个打斗参与者一味地单纯把思想集 :中在自己攻击念头上,那么相应地,由于他不注重防御 则容易受到对手的攻击。李小龙充分地认识到止攻的重 要性,之后联系于此,把自己的体系定名为截拳 道。——"截击对手来拳的方法",截拳道的概念如果换 位到西洋击剑中,对应的是"攻击(正在做)准备(的对手)”这个概念。

步法,两个体系都是把小步幅的步法用于对抗中的,特别是二者中一些高级的步法移动模式更是 接近到无间的程度,比如截拳道的"疾步”与西洋击剑中的"冲刺步”就惊人地相似。从这个层面上 可以推断,有可能是击剑者那令人瞠目结舌的快速移形换位能力,引发了李小龙对击剑的兴趣。截拳 道中的"滑打"在西洋击剑对应的是"滑剑攻击",滑剑攻击即两剑相碰时不脱离随即做偏转攻击。将 防御与反击合二为一是包括李小龙核心功夫体系元素一"•咏春在内的许多功夫中常见的共同理念。

截拳道与西洋击剑都强调时机、韵律与节奏运用。截拳道实践者与优秀的击剑运动员一样,除了 需要具备超乎想象的速度能力外,更需要具备精准的操纵速度的能力。"如何'’攻击、防御固然重要, 但“为何"与"何时"亦为成功不可或缺的关键因素所在。通过佯攻虚击的形式来破坏敌对双方固有 的对峙时的动作韵律,对方此时犹有维持原来韵律的倾向,自然无法及时调整自己以适应新节奏。

截拳道攻击五法与西洋击剑的攻击策略对应除了在技术内涵上都有着惊人的相似外,二者各自体 系的某些术语更是同出一辙。比如,截拳道的"简单直接攻击”(Single Direct Attack)在西洋击剑中 被称“筒单攻击"(Single Attack):截拳道的“联合攻击”(Attack by Combination)在西洋击剑称 为"混合攻击•’(Compound Attack);截拳道的"诱敌攻击"(Attack by Drawing)在西洋击剑中称 为"引诱、佯攻或第二意图"(Invitation / False Attack / Second Intention):截拳道的"渐近间接 攻击M (Progressive Indirect Attack)在西洋击剑中称作"间接攻击"或"伪装间接攻击"(IndirectAttack / Feint Indirect);截拳道的1‘封手攻击"(Hand Immobilisation Attack)对应西洋击剑中的 "压剑攻击"(Attacks on the blade - Attack au Fer / Prise de Fer)〇

显而易见,最初更注重徒手自卫的截拳道与持械竞技的西洋击剑是分属于性质截然不同的两类搏 击体系。那么,击剑理念又是如何变通融汇到截拳道体系中的呢?换句话说,西洋击剑的理念是如何 悄无声息地"移植”到截拳道的徒手技法中的呢?

毋庸置疑,现代击剑竞技只能用西洋剑作为实施攻防技术的武器。截拳道则强调四肢八体乃至身 体的每一部分的运用。事实上,早期的西洋击剑搏杀多是长剑与匕首配合使用,菲律宾武器体系中长 短武器的配合使用技术就是受早期西班牙击剑影响而产生的。在早期西洋击剑中有一种"佛罗伦萨" 技法,是用左手的匕首向外拨对手进攻的长剑的同时,用右手所持的长剑直刺对手中线。如果去掉手 中的武器,那么这个技术就等同于截拳道咏春元素中的梗手冲捶或者是梗手标指。虽然梗手消打是咏 春功夫的内容,但对于早期西洋击剑技术从另类角度印证,可知其应用的广泛性与合理性。不可否 认,这些内容无论是从感性还是从理性上都大大加深了李小龙对西洋击剑的认知程度。

截拳道的警戒势及其重武器前置理念是从西洋击剑的对敌姿势与攻击理念转换而来的。无论是中 国传统武术还是西洋拳击,许多门派更多是讲求前虚后实的对敌姿势,即要求对敌时重拳后置。然 而,截拳道则反其道而为之,将S己"最好用”的手脚放到身前直接用于做重击。相类比,西洋击剑 对敌是武器前置以期攻击到离自己最近的对手身体部位。如果截拳道实践者持警戒势对敌时,在其前 手上放置一柄西洋长剑,那么可以肯定其与击剑选手对敌姿势绝对别无二致。

咏春功夫出拳时讲究的是肘底发力,而西洋击剑的前刺则要求“放膀”以获得更大的攻击距离, 李小龙后期的截拳道中前手直拳及标指技法事实上正是西洋花剑刺技的徒手翻版致用形式。

格斗度量是李小龙直接从击剑中引入到截拳道里的一个表达格斗范畴的概念,截拳道的格斗度 量即敌我双方最佳距离要远远小于西洋击剑中的格斗度量。其原因就是徒手对敌所用的武器是我们 的肢体,其长度远远小于击剑中所使用的西洋剑。当然,如果你具有李小龙那样灵活敏捷的身手的 话,也是完完全全可以把击剑的格斗量度拿到徒手格斗中来用。在西洋击剑交战过程中,如果以第 六防御技术与对手的西洋剑相接触,这除了在距离上与截拳道实践者在"高位外侧参考点”与对手 接触设陷有所区别外,再也找不到二者的区别了。然而,无论是西洋击剑还是截拳道的实践者,此 时都需要用自己的本体感觉去体会对手的攻防意图,力求达到不视而作、不思而动,进而能够抢占 到打斗先机。

第一节截拳道知行观念

李小龙从咏春拳到截拳道历经了4个阶段。第_个阶段是李小龙赴美前在香港学习咏春拳的阶 段,即李小龙以咏春拳为主体的功夫底基形成阶段;第二个阶段从1959—1964年间的西雅图阶段,即 李小龙开始修改咏春功夫的阶段;第三个阶段从1964—1967在奥克兰的阶段,即李小龙开始脱离咏春 拳,截拳道萌生的阶段;第四个阶段从1967—1973李小龙离世的洛杉矶阶段,即李小龙正式的截拳道

阶段。

从根本上说,截拳道是李小龙对功夫不断深入探究、积极实践、知行合一的产物。所谓知,就是 探索与学习,探索事物本质以明晓其中的来龙去脉;所谓行,就是将知的积累应用到现实中,去改造 与创造,并在这个过程中体现自我价值与精神。

李小龙从无到有地创立了截拳道,时间不过几十年,但是,截拳道却突破了种族、国家、地域、 意识形态等多方面的局限成为全世界上最具影响的武道体系。这其中原因除了截拳道体系本身的实用 性外,更有一点我们不能忽视,那就是李小龙赋予了截拳道除旧纳新的开放性能——1 ‘突破形式的束 缚,力求自由无羁”。实际上,这正是截拳道强调自由无羁、自我发展的核心哲学理念所在。从这个角 度出发,每个截拳道爱好者实践李小龙截拳道的过程当属于个体自我完善的过程,即是一种"剔除无 用的,吸收有用的,创造适合自己的”技艺的动态过程。

截拳道要求实践者认识自我、表达自我、探求属于自己的武学之路,而不是盲目死板地去模仿。 也就是说,无论是进攻还是防守,无论是练武还是用技,都要根据自身的特点来进行,挖掘自己的潜 能,使个人能力发挥到极限。李小龙生前通常是把一些深奥的哲理简单化,并以概念的形式教授给学 生,看下面的李小龙实际言论——

李小龙说:无所谓门派,只要吸收有用的技术,将个人能力发挥至极限,就是好功夫。”事实证 明,李小龙把自己个人能力发挥到极限,就成了一代宗师。不论是谁,只要针对自身的特点,勤学苦 练、挖掘自我,就一定能够取得好的成绩。

李小龙说:截拳道如同指向月亮的手指,如果你一心注意手指,而忽略了月亮的光华,就违背了 截拳道的本意。”实际上,这是对截拳道教练员的一个忠告要引导学生达到武学最高境界,不要束缚 他们的个性与思想,不要要求学生走与你一样的路子。只有学生针对自己的特点进行练习,才能达到最好的效果。

李小龙说:‘‘真正的胜利不在于胜过任何人,而是在于自我超越,战胜自己的贪婪、恼怒与愚 昧。”这句话当是李小龙对师兄黄亨梁早年对他的提醒与建议的明确回应。对于习武者来说,花多少时 间训练都不算多。实践者每当自己发现自己有所进步,其获得的成就感超越了他战胜别人时的感觉, 这种成就感能够促使实践者比以前更加刻苦地训练。

截拳道的哲理不能取代截拳道的技术,但其指导意义是显而易见的。当实践者达到一定层次后, 没有这种思想做指导是很难再进一步的。

截拳道的开放性正是其存在与发展的根本属性所在,但是李小龙生前并没有"剔除”与"吸收” 的内容做具体说明。非常明显,李小龙之所以这样做是因为每个人的情况各有不同,不能一概而论。

从实用的观点出发,就现今截拳道的整体发展趋势而言,其应该在原来拳脚打斗的基础上着重械 斗与缠斗两个方面的内容。这是因为作为械斗的攻防效率远胜过徒手格斗;而缠斗在某些环境下能够 起到拳脚打斗所不能达到特殊的效果。至于具体到个人,则应该是不同情况不同的对待了。无论截拳 道实践者之间如何地不同,相同的是他们要在截拳道实践中不断提高自己的适应能力,这才是截拳道 传承与发展最根本的动力源泉所在!

截拳道打斗技法

实践者以四肢八体为武器完成击打目标的攻击行为统称打斗。打斗是现实自卫中最常见也是最重 要的格斗形式。相对应支持打斗形式的内容包括了警戒势、步法、拳脚攻防技法等。

第一节警戒势

截拳道通常把对敌的格斗势称为警戒势。警戒势泛指攻防打斗即将进入实际接触前的预备姿势。 对敌姿势以其能够最大限度地方便启动或承接攻防技术的实施与发挥为根本目的。

在截拳道技术中对敌姿势之所以称之为警戒势,主要目的是区别于咏舂功夫的对敌姿势摆桩而言 的。李小龙最初的功夫基础当属咏春拳,他把对敌姿势从正身的摆粧最终定位到侧身的警戒势,主要 是缘于李小龙在武道探索过程中对其他非咏春体系功夫的吸纳。实际上,这是李小龙脱离咏春功夫体 系另立截拳道门户的最明显技术标志。正如李小龙的亲传弟子黄锦铭师傅说过的那样——李小龙把对 敌姿势从咏春拳的摆桩变化到截拳道警戒势,进而在这个基础上他改进许多基本技术的动作结构与发 力方式,从而实现了由咏春拳到截拳道真正质变的飞跃。

从最初的.精武门>、唐山大兄到后来的死亡游戏、龙争虎斗,,如果细心留意李小龙在这 些电影中所示范的对敌姿势,不难会发现此变化。特别是对敌姿势中双脚站位距离的变化相当引人注 目,即对敌姿势中两脚左右间距逐渐缩小,前后间距最终调整到一自然步距大小。可以这样理解,在 影视动作中李小龙所示范对敌姿势的变化与改进体现了其功夫体系不断变革的过程。

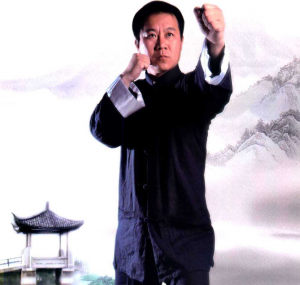

一、标准警戒势

在截拳道中,标准警戒势通常是指右手、右脚在前的对敌姿势。如图2-1~图2-3所示。

标准警戒势的站位应该严格遵循强侧前置理论。所谓强侧前置理论也称为重武器前置理论,即截

拳道实践者要用自己身体最强壮或者说是最好用的一侧对敌。对大多数人来说就是应该用自身右侧前 置对敌,这样的右侧前置对敌姿势被原始截拳道实践者称之为典型的标准警戒势。当然你是"左撇 子”的话,就应该以身体左侧前置对敌了。

李小龙在《截拳道之道》一书中写道“从右侧前置对敌开始,实践者的进攻动作几乎全部由右 手、右脚来完成,这就如同拳击手左侧身体前置对敌时运用左手刺拳、勾拳等技法那样"。

李小龙之所以强调对敌姿势的强侧前置,是因为这样能够使得截拳道实践者自己最灵活、最有力 的肢体武器处于首发的位置,即能够从离对手的最近位置快速截击到对手的进攻。

下面我们以身体右侧前置的警戒势为例详解其形成时对肢体各部位的具体要求。

从自然站立的姿势开始,两脚前后分开间距一个自然步的距离或稍稍大于一个步距。右脚在前左 脚在后,侧身面对对手,这样使得自身中线偏置于对手,较大程度地避免中线要害直接受到对方的攻 击。所谓中线,指的是人体垂手正立时假想的一条穿越头顶与裆底的直线。一般来说,人体正面要害 薄弱部位多集中在这条直线之上或附近。

假想在地面上存在一条与对手相连接的前后参考直线,右脚的拇指与左脚的脚弓被其纵向贯穿。 右脚全脚掌着地,其与前后参考线夹角在25° ~ 30°,左脚前脚掌着地,脚后跟稍稍抬离地面,其与前 后参考线所夹锐角为45。左右。双膝微屈略向内钳,身体重心置于两腿间,前后各占50%,着力点应 该都放在前脚掌上。

身体右转面向对手,右肩稍稍上抬以获得蓄势与保护下颌的目的。

左臂屈肘,左手拳虚握轻抬置于下颌左侧:右臂屈肘夹角略小于90°,置于髋关节上方,大臂贴于 身侧,注意身体与右手大臂间不应该存在空隙;右手拳虚握置于一个便于直接出拳的合适高度。

在1975年由美国奥哈拉出版公司出的《截拳道之道>_书第144页中有这样一段话一"基于左 拳能够完成重击这个原因(左手前置对敌),我绝对不提倡那种我们在拳击杂志上经常看到的被许多职 业着手示范的左手拳前探和高举出拳姿势。要让肘关节贴着身体置于髋关节上方,这样弯曲的左臂能 获得足够大的出拳空间。”

实际上,这段话是李小龙从托马斯•英瑟的著作《拳击:击倒的奥秘》一书中摘录出来的,并且他 对这段文字加以下划线来做着重强调。这段话或许能够从侧面解释了李小龙在彳:李小龙技击法》一书 中示范的警戒势与在电影死亡游戏}与《龙争虎斗》所示范的对敌姿势的迥然不同。

《李小龙技击法:中的警戒势图片拍摄于1967年,其前手肘关节离身前探。《死亡游戏》与《龙争 虎斗分别拍摄于1971年与1973年,在这两部电影中,李小龙均以前手肘贴身的形式示范对敌姿势。

警戒势对敌还需要注意一点,就是应该做到身心的松而不懈。所谓松,指的是肢体要做到适度放 松。这不但可以减少疲劳的产生,同时也利于自身速度与灵敏度的提高。所谓不懈则是指要在思想上 重视对手,警觉而不懈怠。从本质上来说,身心的松而不懈区别于肢体的外在表现形式,是对截拳道 实践者实施警戒势时所必须贯穿于其中的内在要求。如此形神兼备、表里统一才合乎李小龙最终的功 夫体系即截拳道的科学的学术观。

虽然截拳道的警戒势可以单纯理解为承载攻防技术动作的最隹启动平台,但这不等于说警戒势就 是死站粧。即便是以静观其变化的战术严阵以待,在与对手对峙时仍需动静结合的原则来处之。换言 之,就是在保持身体基本间架不变的前提下,截拳道实践者要以动的形式对敌。警戒势是一种动中求 静的对敌姿势,动是绝对的——身体的适度起伏配合双手交替晃动。这样既可以起到放松肢体的作 用,也可以使自己的某些要害,比如头面部成为游移不定的目标,令对手的攻击更加难以捕捉;还可 以此迷惑对手,一旦对手判断失误就可以乘机入侵。

二、警戒势的变通

虽然标准的警戒势是截拳道最具标志性的技术组成部分。但其并非截拳道武库中唯一的对敌姿势。

格斗本质在于近身与发力,其最直接的表象则是敌对双方各持武器进行攻防对抗。对于徒手格斗 来说,敌对双方均是以自身肢体为武器的。但是,不论是徒手格斗还是持械搏杀,都离不开敌对双方

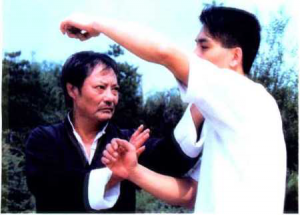

在攻防行为上的对抗互动。对应于格斗本质,这种互动性主要 突出在两个方面,一是有利位势的抢占,二是通过肢体接触将 自身的攻击力主动作用于对手。相应地,截拳道实践者在实施 警戒势的过程中也应该遵循因形就势的变化原理,即要依据自 己所处的位势不同采取不同的警戒势来应对。

当与对手距离相对较近的时候,截拳道实践者一定要把手 抬起来置于面前加强对头部的保护;另外,双脚左右间距也应 该适当放宽,以此来缓冲与对手接触碰撞过程中受到的冲击,

提高自身的稳定性。如图2-4所示。

警戒势的变化除了受到格斗现实环境与具体进程的影响 外,特定的截拳道实践者的个人因素也使得截拳道的对敌姿势 变化多样。比如,某些截拳道实践者来自泰国拳阵营,他就更 习惯于泰拳姿势对敌;而某些截拳道实践者来自传统武术的门派,相应地他就更愿意用前门户对敌。 尽管这些截拳道实践者所采用的对敌姿势与标准的警戒势在外在形式上差别很大,但这并不妨碍这些 实践者的截拳道属性。因为截拳道练习追求的是个性的塑造,你的技术并非一定适合我——更多的是 吸收有用的,创造适合自己的。

浏览2,854次