明末清初创造的太极拳,由于时代需要不同,当初是偏重 于技击性的。拳套中有腾空一字腿落地和双手落地,双足先后 向上蹬踢等高难度动作,有扑腿下腰以面部掠地面经前足尖 而起的腰腿极为柔软的动作等。由于太极拳结合了导引、吐纳 和经络学说,采取了螺旋缠丝式的弧形运动,就更扩大了运动 效果,加大了爆发力量。这种结合,目的虽为技击,但它本身就 包含着疗病保健的因素。

一切事物总是随着时间、地点和条件的不同而变化着的。 随着时代的进展,陈王廷所创造的拳套,既有继承典型的一 面,也有创造发展的一面。

百年前,由于火器的演进,拳技之勇在战场上的作用逐渐 缩小,促使武术家们重新考虑练习武术的目的和发展方向的 问题。因此太极拳家开始提出详推用意终何在?益寿延 年不老舂”的口号。显而易见,这是太极拳开始从技击转向保 健的启蒙思想。

运动量较大,难度较髙的武术套路,对于老年人来说,即 使是锻炼有素的武术家到达老年期也是不能适应的。这是太 极拳套路动作上必然要引起变化的另一发展规律。

陈王廷创造的七套拳套,经五传至陈长兴(1771—1853 年)、陈有本这一代,原来一百零八势的长拳和太极拳(一名十 三势)第二路至第五路,在陈家沟已很少有人练习,陈氏拳家

? 11 ?

已经由博返约,专精于太极拳第一路和炮捶(现称陈式太极拳 第二路);并且从这一时期起,为了适应不同的学习对象,陈氏 太极拳第一路又有老架、新架之分,随后新架又出现了赵堡

架。

为了适应保健的需要,陈家沟拳家陈有本首先创造了新 架,架式和老架一样宽大,逐渐扬弃了原有的某些高难度的动 作。有本的学生、族侄青萍,也创造了一套架式,小巧紧凑,动 作缓慢,练会后逐步加圈,以至极为复杂;在不改变套路的原 则下,由简入繁,逐步提高技巧。因为青萍赘婿于距陈家沟不 远的赵堡镇,在赵堡镇教拳,因此人们称作赵堡架。

与陈有本同时的陈家沟拳师陈长兴练的拳属于陈王廷旧 传的架式宽大的老架系统,直到他的学生杨禄禅(1799 —1872 年)到北京传习时,为了适应保健需要,又逐渐改编了拳套动 作。经禄禅第三子健侯(1839—1917年)修改为中架子,又经 健侯第三子澄甫(1883—1936年)一再修订定型为大架子,成 为著名的目前流行最广的杨式太极拳,杨禄禅和次子班侯 (1837—;1892年)复教了满族人全佑一套小架子,后由全佑子 吴鉴泉(1870—1942年)传授,即目前流行的吴式太极拳,流 行之广仅次于杨式。吴式小巧紧凑,速度均匀,不纵不跳,与杨 式同一趋向。

永年人武禹襄(1812—1880年),从杨禄禅学陈氏老架, 又从陈青萍学习新创套路,从而创造了武式。武氏架式紧凑, 强调开合虚实。武传李亦畲(1832—1892年),李传郝为真 (1M9—1犯0年),郝传孙禄堂(1861—1932年)。孙为形意拳、 八卦拳名家,参合三派之长,另创造了架高步活的太极拳,姿 势参取杨式,理论兼采形意,现称孙式太极拳(也有人称作“开 合太极拳”)。

? 12 ?

至于陈氏老架太极拳的传习,自从陈长兴的曾孙陈发科 (1887 —1957年)于1928年去北京传习后,为那些已练过各 式太极拳有年者及年轻力壮者所爰好。近年来也逐渐推行到 全国各大城市。

各式新创的太极拳,各具特点和风格,架式虽然有繁简大 小的不同,但其锻炼原则均主张由松入柔,运柔成刚,要求达 到刚柔相济。这些新创的太极拳都是经过前辈勤学苦练,下过 一番推陈出新的功夫,几经修改而最后定型的。因此只要能遵 循因人而异和循序渐进的原则,它们都能分别适应于疗病保 健、增强体质和练习技击等不同的要求。太极拳的一个非常突 出的特点,就是它具有这种广泛的适应性。

陈氏新架、赵堡架、杨架、武架、吴架和孙架等,都是根据 陈氏老架太极拳第一路改编而成的,所以架式虽有不同,可是 套路的结构程序,仍然按照第一路老架,它的演变痕迹是很显 著的。

各种新创架式跟老架主要不同之点是:陈式老架第一路 间或有窜蹦跳跃、发劲和震足等动作,这对年老体弱者较难适 应,而新创架式都逐渐扬弃了这些动作,以便既能适合年轻力 壮者练,又能适合疗病保健者练。陈式老架第一路也经陈发科 于晚年作了些修改,使之更利于普及。

各式太极拳发展到目前,尽管它们在架式上和风格上各 具特色,但是锻炼的原则和要领基本上是一致的。只是陈式第 二套套路,尚保留较多的发劲动作,特别强调窜蹦跳跃和腾挪 闪战,速度较快,所以与其它各式显有不同。

太极拳套路和双人推手方法,历来就是相辅而行的。随着 拳套的发展趋向,推手方法在内容上也有了变化。

原来陈王廷创造的推手方法,是综合了擒法、拿法、跌法

和掷打(放劲)法的竞技运动,跟摔跤一样,最能发展体力,技 击性很强。推手时,在上部双方两臂互相粘贴缠绕而推,在下 部前足也在粘化,并且在引进消化的时候,后腿屈膝下蹲,前 腿足尖翘起,腿肚着地,彼此一进一退,随势起落,腰腿必须柔 活有力,运动量极大,非一般人所能锻炼;并且由于擒法、拿 法、跌法、掷打法的兼施并用,容易使人感到创痛,因此在普及 推1上就受到一定的限制。

~新创各种架式的推手方法,都逐渐改为不跌、不管住脚和 不下蹲及地的推法;在擒拿法方面,仅主张拿住对方劲路,而 不许采用按脉截脉的檎法和反筋背骨的拿法。新的推手方法, 着重发展了练习皮肤触觉和内体感觉灵敏的沾连粘随,并乘 势借力而放劲的一面,使人练习时感到兴趣盎然,同时并可在 避免伤痛的条件下各分胜负,因此为很多人喜爱。一般体弱者 也爱好这种推手方法,表现为胜者色喜,负者欣然,真是一种 交谊性的体育游戏运动。如果规定不许压迫对方,不许牵动对 方重心,那么,这种推手方法,应用到医疗、体操上,必可吸引 患者的兴趣而提髙其疗效。

.至于技击性强烈的推手,以力量、耐力为基础始能发展技 巧,推手时消耗体力较大,仅适宜于年轻力壮者,如果规定比 赛方法,可以作为竞技运动项目来推行。

因此,太极拳的推手方法发展到目前,可以分别应用于医 疗体育游戏和运动竞赛三方面。由于推手方法的适应性广泛, 练习时又不需要护具、场地设备和特制脤装,两人随时随地皆 可搭手练习,因此非常便于开展。

太极拳学派的器械,传习到现在的仅有短兵的刀、剑和长 兵的枪。这些练法在各家套路中也有繁简的不同,其中不少是 吸收其它拳种的器械套路,再用太极拳柔和圆转的特点加以

改编而创造的。

双人对练的粘枪,是太极拳种的创造,对练时仅需蜡杆两 根就可进行。但目前练习者较少,技术上缠绕粘随、封逼、摔、 抖、掷放等技巧较易失传,有待于培养接班人。

如上所述,在百年前,太极拳的发展着重在技击方面,而 近百年来则向医疗、体育游戏和竞赛三方面平行发展。特别在 陈氏十四世陈长兴这一时期,是太极拳发展的转折点。自外传 至永年、北京后,传布日益广泛。这在太极拳的发展上说,应该 说是一件大事。在这以前,太极拳久处于河南温县一隅之地, 一姓之众。由于外传杨、武,杨传授其拳于北京,武则用文字宣 传于外省,遂使太极拳之名由点到面,形成弥漫到全国的普及 基础,这是杨、武两人对于太极拳普及的重大贡献,特别在医 疗保健方面为人民健康事业作出重要贡献,这是当前开展太 极拳运动的主流。

随着目的任务的改变,太极拳学派有继承,又有创造,派 中衍派,流上分流,丰富了太极拳的内容,成为不分男女老幼 都可以练习的一项体育活动。

新中国成立后,党和政府重视民族武术遗产的研究、整理 和推广,把太极拳作为重点武术项目来推行,并广泛应用于医 疗体育方面。由于疗效显著,引起了国内外的重视,出版了多 种介绍太极拳流派的图书。在国际文化交流中太极拳的作用 正在扩大。1956年8月1日,国家体委编印的《简化太极拳》, 是根据杨式拳架编成的。从原来34个不同姿势中采取了 20 个姿势,删去了繁难的和重复的动作,从原来81个动作中简 化为四组24个动作。原来杨氏太极拳,(以杨澄甫为标准)练 完一套约需时8分钟左右,后来逐渐延长到15—20分钟。而 简化太极拳只须5—8分钟就可以练完。编排次序上是由简入 繁,循序渐进,使学习者易学、易练、易记。除了印行《简化太极 拳》的小册子和挂图供人们按图自学外,还摄成讲解示范的电 影,这样就为太极拳的普遍发展创造了条件。

'在太极拳为人民健康事业继续作出贡献的同时,太极拳 各流派都有相应发展的必要,这样才能适应不同对象的不同 要求。遵循党的“百花齐放、百家争鸣”和“推陈出新”的方针, 各流派的相应发展,可以起到相互促进、相互吸收、取长补短 的作用,有助于提高技术,提高理论研究和提高教学方法,从 而更好地推动普及和指导普及。进一步为人民健康事业服务, 并在国际文化交流中作出贡献。

各式太极拳都是前人积累起来的经验结晶,因此继承和 学习这些经验,吸取其精华,正是提高太极拳锻炼效果的重要 一环,也可为今后的发展创造提供极为丰富的养料。因之,继 承和整理各式太极拳,充分挖掘其精华和具体的锻炼方法,以 现代科学理论来加以阐发也就成为开展太极拳运动中的一项 重要任务。

本章参考书目

《明史》卷299张三丰传

景日吵:《说嵩》

《太和山志》

曹秉仁:《宁波府志》(1735年编)

《永年县志》(1877年修)

6?王其华:《温县志》

7.戚继光:《纪效新书》

8?俞大猷:《正气堂文集》

9.唐顺之:《荆川文集》

10?黄宗羲:《王征南墓志铭》

11.黄百家:《内家拳法》

12.温睿临:《南疆逸史》

13?宋,计有功:《唐诗纪事本末》

】4.《陈氏家谱》(唐豪藏书,现归国家体委)

陈鑫:《陈氏家乘》(稿本,唐豪藏书,现归国家体委)

董榕辑:《周子全书》

汪锡龄编:《三丰全书》

郝和藏本:《李亦畲手抄本太极拳谱》

马同文抄本:《李亦畲太极拳谱》(唐豪藏书)

2汰唐豪考释:《李廉让堂本太极拳谱》〔稿本)

徐震:《太极拳考信录》

除震:《太极拳谱理董辨伪录》

唐豪:《王宗岳太极拳经,阴符枪谱》

唐豪:《戚继光拳经》

唐豪:《少林武当考)>

唐豪:《内家拳》

唐豪:《中国武艺图籍考》

唐豪:《中国民族体育图籍考》

许禹生:《太极拳势图解》

陈鑫:《陈氏太极拳图说》

陈绩甫:《陈氏太极拳汇宗》

陈子明:《陈氏世传太极拳术》

国家体委武术科编:《武术运动论文集>)

宋书铭:《太极拳谱》(沈家桢抄藏)

杨澄甫传抄《王宗岳太极拳谱》(沈家桢抄藏)

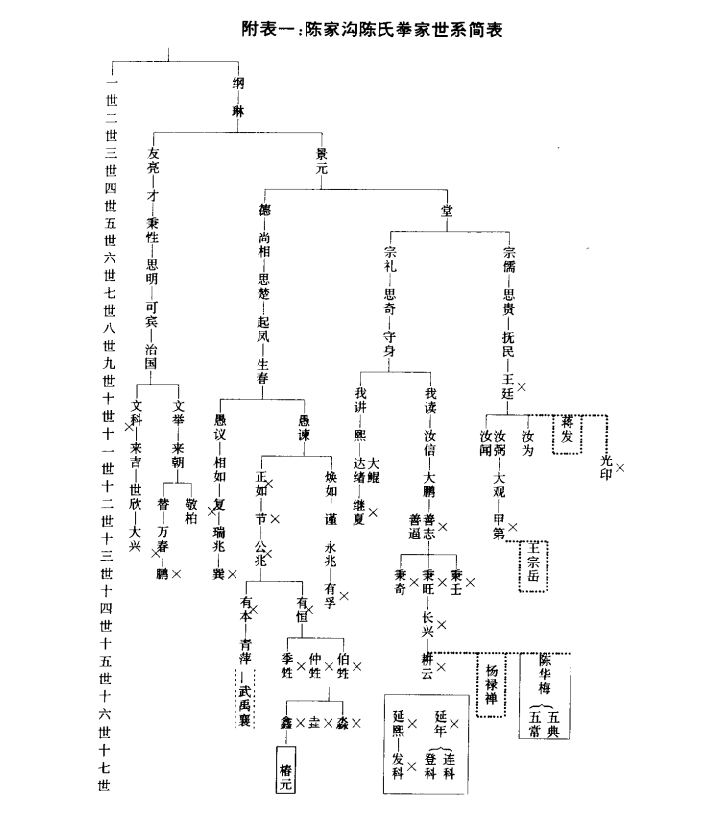

1、 本表自一世祖陈卜起,至十七世陈发科止,根据陈淼(字槐三) 家藏本《陈氏家谱》编列。原谱系亡友唐豪(1897 —1959年)于1932年1 月约同陈子明去陈家沟调查太极拳历史时连同陈鑫《陈氏家乘》稿本携 归上海,今藏国家体委。

2、 本表祢“陈家沟陈氏拳家世系简表”者以陈氏后裔浩繁,自陈王 廷创造太极拳后,族人累代习其拳,无分男女,谱中凡拳技著名者,始傍 注拳手、拳师、拳手可师、拳最好等字样,表中注以X符号。本表旨在查 考陈氏太极拳传人,故以陈氏拳家为主,借以考明太极拳发展史。

3、 原谱骑缝注十六页“十一世提起”以前有:“至此,以上乾隆十九 年(1754年)谱序,以下道光二年(1822年)接修”字样。封面题:“同治十 年(1873年)癸酉新正颖川氏宗派”。

4、 表内人名有方框者,家谱未载,根据调查确实而列入。杨禄禅、 武禹襄为直接从陈氏拳式创造流派的代表人物,故列于表内,以明源 流,并以虚线方框区别之。

5、 杨禄禅之主人陈德瑚,官翰林院待诏,系陈氏十五世,子备三, 孙承五,以非拳家,俱未列表内。

6、 陈复元为十七世,学拳于老架陈耕云,新架陈仲姓。陈复元子陈 子明,幼承家学,复从陈鑫学拳,著《陈氏世传太极拳术》。陈照丕为十八 世,延年之孙,学拳从袓延熙、鑫及族叔发科,著有《陈氏太极拳汇宗》, 采入陈鑫著作。复元、子明、照丕,未载家谱。

7、 家谱陈仲牲有三子:淼、垚、鑫。《陈氏世传太极拳术》以陈淼为 陈季姓长子。今查《中州文献辑志?义行传?陈仲姓传》,陈仲姓以陈淼 为犹子。是也。陈仲姓太极拳最精,能舞铁枪重三十斤。

8、 陈椿元为陈淼之子,陈鑫老而无嗣,以椿元为嗣子。

9、 为制此表,向国家体委借抄《陈氏家谱》及陈鑫《陈氏家乘》稿 本,本表编排,费时数日,稿凡三易,聊供考订之资。

附注:①大、中、小三神架式是相对的说法。

有方框□符号者,为各派系主要代表。

各派系传人颇多,本表不备载。

武禹襄初从杨禄禅学老架,后从陈青萍学新架。

许禹生为杨健侯的学生,所著《太极拳势图解》,拳式犹存杨氏大架之旧, 可供与澄甫定型之大架作比较研究,故为列入,以备一格。尚有王矫宇学 于班侯者为大架,所传仍有跳跃、发劲动作,附志于此,以备一格。

常远亭(1860—1918)学于全佑之小架,动作有起伏,有隐于内之发劲,有 跳跃,子常云阶(? 一1971年〉。

浏览1,419次