剑,双面刃,顶端锐尖,是古代的一种刺击性短兵器, 也是近、现代武术中常用的器械。剑有单剑、双剑,短剑、 长剑之别。素有“百兵之君”、“百兵之帅”等美称。据 《释名》说,剑按其用法而得名;“剑,检也,所以防检 非常也”。

剑始于何时?《黄帝本行记》中说:“帝采首山之铜,

铸以为剑,以天文古宇题铭其上”。另外,’《管子•地数 篇〉〉中也说:“昔葛卢之山,发而出金,蚩尤受而制之, 以为铠、剑、矛、戈”。黄帝和蚩尤相传是同一时代的人, 属距今四千余年之前的新石器时期。但这仅是一种传说。 有待进-步发现和证实。今人在播长的石器吋代、靑铜时 代里找有发现剑,但从那时人类对石器、骨角器、铜器等 锋尖和利刃的应用,以及鱼标、矛、匕首、扁长形铜具等 的使用,无疑是剑身的雏形,为后世剑的产生创造了-定 的条件6

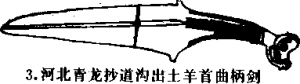

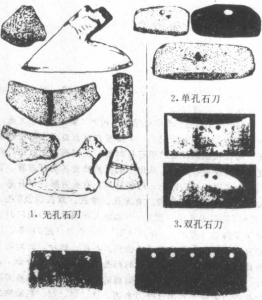

从目前掌握的考古学资料看,剑约产生于商代。商代 随着竹铜冶炼业的兴盛,古人在吸取刀、戈、矛、锥钻等 工具的尖、刃之特长,制造了扁长刃、尖合体的标枪(有 人叫匕首)。继而为使这些标f既实用又美观,在它们的 尾部铸上牛、鹿、蛇、羊等动+装饰品,并称之为首。这 种由简单的尖、刃合体演变成4格、有首的剑器形体之过 程,就有可能是古剑(匕首式短剑)的形成过程。已出土

的商代古剑,如河北青龙抄迸沟出土的羊首曲柄剑、山西 保德林遮峪出土的钤首剑等(图56),都可以从一个侧 面证实这个问题。![]()

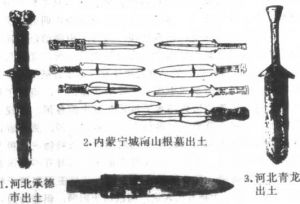

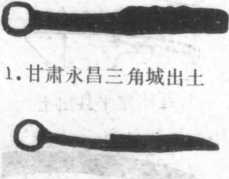

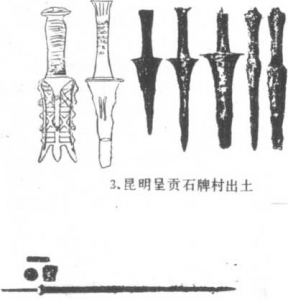

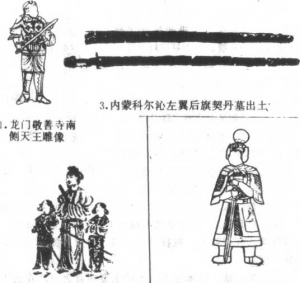

西周时,战争以车战为主。两军对阵,首先用远射的 弓矢,待到战车错毅格斗吋,所用的兵器大多是戈、戟、 矛、钺等长柄器械;只有到参战的双方扭打在一起时,剑 才会起作用。然而,'在以车战为主的条件下,这种双方扭 打在一兔的机会是很少的,所以剑在当时的战争中是不占 主要位置的。我国考古工作者在北京、山东、江苏、甘肃、 浙江、陕西、内蒙等地均发搌出青铜短剑(图57>。这 些剑都较短小,有效使用的锋刃部分不过厘米,实际 上和匕首差不多。形制有:扁茎、柳叶形、剑身修长的锐 三角形,以及剑身后接较窄的短茎剑筹。可见当时的剑传 播面较广,器形繁多,用雎主要是防身。

到了春秋时期,育铜剑的形制有f变化,大多是由圆 柱体的茎,直向前伸延而形成剑身凸脊的柱脊剑(图58)。

这类剑只适于前刺而不适于劈砍,因此在以车战为主的中 原地区,剑在战争中依然和西周时期相同不起主要作用。 但是,在我国南方吴、越等地区却有着完全不同的情况。 因为,那里水网纵横,地多林莽,盛行于中原的巨大而沉 重的战车难以驰骋,军队中的主力是步兵,所需要的兵器 是适于近战的短家伙。剑具有轻便锋利,适于近战等优点, 所以在吴越等地的步战中成了主要的兵器之一,得到了较 大的发展。吴越地区铸剑水平远远超过中原各国,涌现了 欧治子、干将、莫邪等许多传奇式的铸剑大师,流传着许 多关于剑的优美动听的故亊。他们造的剑质精物美,极为 锋利,声名远播,极受中原各国的重视。当时有不少国君 都聘他们去铸剑。据《吴越春秋》谓:“吴王阖闾请干将 铸作名剑二枚。干将者吴人也,与欧冶子同师,俱能为剑。 莫邪,干将之妻也”。又如《搜神记〉〉曰:“楚干将莫邪 为楚王作剑,三年乃成,王怒,欲杀之,剑有雌雄。”从 安撤南陵发现的矣王光剑、湖北襄阳蔡坡11号墓出土的 吴王夫差剑、湖北江陵楚墓出土的越王勾践剑花纹剑等, 各地出土的这一时期众多珍贵古剑,也提供了有较大说服 力的实物例证(图59—63 )。

战国时期,随着车战的衰落和步兵的普遍兴起,剑在 战争中的作用日益重要,成为当时步兵的标准装条之--。 由于剑在军队中受到重视,剑的质量和形状、铸造工艺、 杀伤力等也就有了进一步的提高,出现了剑脊和剑刃含锡 量不同的复合制。这种剑脊部含锡量较少(约10%), 质柔而坚,不易折断;剑刃部含锡量较多(约20% >, 质脆而硬,锋利异常。同时,剑身的长.度普遍加长,春秋 时期的剑•般在5 〇厘米左右,而此期的剑在8 0厘米以上。

![]()

![]()

战国时期育铜剑已发展到鼎盛时期,铸造出来的剑在

长度和锋利等方面都已达到最高的限度。但是由于青铜材

料的局限,剑在质fi和长度等方面还满足不了当时战争对

兵器提迚的要求。而铁剑在此期却有较大的发展,这样青

铜剑遗留下的许多难题也就逐步得到了解决。当时的铁剑

有的是用块炼铁直接锻打;有的是用纯铁增碳后多层叠打.;

会有的为了提高刃部硬度,经过淬火处理。铁剑剑身要比

同时代的靑铜剑长,一般在1米左右,最长的达到1.4米

(图64)。这些剑的杀伤性能远远超过了育铜剑,进-

步满足了战争对兵器提出的要求

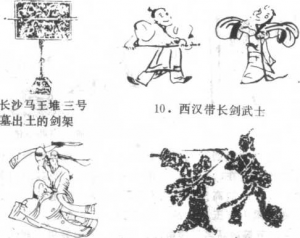

西汉时期,铁剑最

终取代了靑铜剑。这个

时期的铁剑比春秋战国

时期的剑,剑身更加长

了,剑锋的夹角逐渐由

小加大,刃部也由原来

的两度弧曲而伸成平直。

这些变化表明剑由以刺

为主向以砍劈为主转变,

以适应骑兵作战的需要。

这一吋期剑的淬火技术

亦有提高,一般采用剑

刃淬火而脊部不淬火方法,

使剑既保持一定的韧性,

又能使刃口坚硬,刚柔结合,坚固耐用。1968年,河北 满城出土対胜佩剑,长1米以上,经鉴定,就是采用上述 方法折奋锻打而成,刚硬而锋利。汉代也造有一些名剑,

据《刀剑录》载,刘邦斩蛇的剑名“赤霄”,它由上古太 上皇微时佩刀与丰沛山剑工之剑溶而铸之,因剑成时上空 白气如云而得名。至东汉时期,随着环首铁刀在骑兵中的 普遍使用,剑在战场上逐渐失去了光辉。

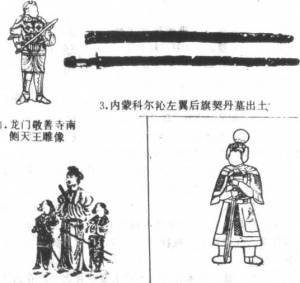

剑在战场上的作用虽然咕弱,但是它在民间仍受人们 的喜爱,佩剑之风长久不衰,用剑来娱乐助兴,强身健体 流传至今。据考证早在西周末春秋初,形成佩剑之风。刘 邦逑汉以后,1自天子以至百官,无不佩剑"(〈< 晋书• 舆服志》)。连文人学士也与剑有密切的关系,他们往往 学剑与读书并举。如东方朔“十五学右剑”(〈〈汉书•东 方朔传》);司马相如“少时好读书缶剑”(《汉书•司 马相如传。(图65—67)。

隋唐时佩剑之风仍较盛行,且与封建的伦理道德、等 级观念结合在一起。在《隋书•礼仪志 >〉所载的舆服制度 中,按官品的高低作出各种不同的佩剑规定。“一品,玉 器剑,佩山玄玉。.二品,金装剑,佩水苍玉。三品及开国 子男,五等散品名号侯虽四、五品,并银装剑,佩水苍玉, 侍中已下,通直郎已上,陪位则象剑。带直剑者,入宗庙 及fl•殿,若在仗内,皆解到。一品及散郡公,开国公侯伯, 皆双佩。二品、三品及开国子男、五等散品号侯,皆.只佩 绶亦如之”(图68、69)。唐代不少人兼重文武,喜爱 剑术。一些诗人常以剑术来抒发凌云壮志,表现英武精神。 如李白少年习剑术,25岁时“仗剑去国,辞亲远游。” 他的一生与剑结下了不解之缘,曾留有“长剑一杯酒,男 儿方寸心”(《赠崔侍卿》>、“笑拂两只剑,万人不可 干”(《幽州胡马客歌》>、“秋箱切玉剑,落日明珠袍” (《白马篇》)、“抚剑夜吟啸,雄心日千里” (《«张 相镐》)等诗句。此外,还有不少诗人有以剑自喻和描写 战争吋带有剑的诗句。如杜甫的“检书烧烛短,看剑引杯 长”,高适的“岂知书剑老风生”,王维的“一身转战三

千里,一刮曾动百万师”,王健的“轮剑直冲生马队,抽 旗旋踏死人堆”等等。

剑在盾之前就已成了进教的法器,一些道士在登上法

坛请仙降神伏度收怪之时,必手执宝剑,仗剑步罡,念咒

作法。南朝陶弘景为梁武帝造了神剑13把,有“道家三

洞九真剑”等名目< 到了唐代,剑与道教的关系更为密切,

剑成了任何力fi所不能战胜的神物,并产生了种种“剑

仙”、“神剑”等传说。以致在唐代出现了一些不问质量

优劣,数尺铜铁,铸为剑形,即具有无上魔力的剑。于是

家悬一剑,即以为祥;不习剑术,而以为剑自可以御敌制

胜的现象。

宋、元时期,社会经济的发展,

科学文化的*荣,促进和推动了健

身娱乐活动的开展。从文献资料中看,

两宋的游艺场所和军队中常可见以

剑来作为练武、卖艺的活动(图70、

71)。如《东京梦华录》中有“剑

又牌”,《梦梁录》中有“舞刀剑”、

“舞剑”,《文献通考》中有“龄

剑”、“透剑门”等句。当时的舞

剑和前期相比技艺更为高超绝妙。 图70末代剑

明唐顺之《武编》说,宋太宗“选

、诸军勇士数■百人教以剑舞,皆能掷剑空中,跃其身左右承 之,妙绝无比,会北戎遗使修贡賜宴便殿,因出剑士亦之, 袒裼鼓澡,挥刃而人,跳掷承接,箱锋雪刃飞舞满空”。

即是一例。

到了明、清,剑术作为武术的主要项目之一,在武术 发展中得到了较大的发展。明代有七星剑(图72),淸 代有御用剑等各式宝剑(图73)。各个武术流派创造了 不少珍贵的剑法;善剑的名人辈出,剑术的著述丰富,理 论完善;冶金技术、铸剑工艺不断进步,铸造的剑日益锋 利精良。剑甚至成了器械、.武艺的代名词,如明代著名军 事家俞大猷写了一部讲棍法的书,却题名曰“剑经”。到 了近、现代,随着群众性武术运动的蓬勃发展,剑术作为 —项体有运动,深受广大群众喜爱(图74>。

浏览2,354次