四、身法基本功

身法以人身躯灵活为要,明阴阳,多变化,看斜似正,看正 似斜。提胸以下腰,以腰为轴,带动腰、腹、胸、肩各部位,变 化敏捷主要体现在伸缩开合,闪展仰俯,拧转翻挫、含胸拔背, 贴、挤、抖、撞等运用躯干的方法上。

1.左右立圆

站定势马步桩,两掌心朝上,指端微扣,屈肘提于脐两侧, 右掌屈肘上提至面前,接着内旋顺时针向右绕立圆至腹右侧,再 外旋掌心向上不停,沿腹前向左侧弧形上提,连续绕立圆;同 时,左掌在右掌内旋时随着向右拧身经腹前右移,此时两掌心上 下相对,接着屈肘弧形上提,并内旋向体左侧逆时针绕立圆/与 右掌要求相同,惟方向相反,两掌一上一下一左一右在身前绕立

说明

上身尽量舒展放松,以腰为轴,左右拧转,带动上肢绕动。

要求

沉肩、含胸、收腹,两肘下垂,目随上掌移动,由缓慢逐渐 加快,掌型为形意掌,气沉丹田,呼吸自然,动作轻松自如,不 可僵滞。此动作也可由外向里绕立圆,运行轨迹与上相同,只是 一为由里向外,一为由外向里,方向相反。这是练身法、眼法、 手法相配合的一种方式,其外形近似云手与形意拳鼉形。

内外元手

定势马步桩或三体式桩站立,双掌掌心向上,皆由丹田前 伸,先内旋再外旋向身前划平圆,高不过眉,低不过丹田,双掌 起此落彼,起彼落此,不间断地划平圆旋转,由里向外与由外向 里转动,身势随掌的动作左右拧转,轻灵多变,活泼无滞,手眼 相随。

要求

含胸、收腹、沉肩、拧腰,配合协调,随意练习。如站三体 式粧习练时,左腿在前先起左手,反之亦然,左右交替进行。站 马步桩时先起哪个手均可。

说明

整体配合,内外相随,上身放松,呼吸自然。

揉球势

定势马步桩站立,双掌前伸,掌心向下,两掌距离同肩宽, 好似轻按一圆球,顺、逆时针在体正侧绕平圆揉动,手高在胸腹 间。身带肩肘转,手按圆球行,胸腹顺其势,腰胯要一致,气随 意念导,目视手不停,身柔悠自然,保持中正势。

单推手

为双人习练身法之一,它分平圆推与立圆推、定步推与活步 推等推法。其方法为两人对面以三体式右势粧站立(左势亦可), 同侧右手腕外侧相交,以单臂屈伸随上身拧转顺、逆时针绕平 圆,高度在胸腹间,以腰为轴,腰胯协调,带动两臂,后手手心 朝下护于心口;上身放松,随着绕圆胸腹顺应缩展,利用抽肩调 膀等身法,以圆弧化解对方之力点,双手相随不要离开,目随手 转。在推立圆时与上相同,所不同处是两人同侧手在体侧逆顺绕 立圆,高度在肩腹间,不能硬顶,以圆柔化对方之力,主练身 法。

上述仅介绍几种简单的单、双人身法练习,通过这些练习, 可提高身体的灵活性、柔韧性与协调性,同时还可体悟一下与对 方接触后劲力的大小与方向,如何以身法化解对方之力,以柔克 刚,引进落空,理解一些攻防技巧,从而增强身体素质,这样对 以后学练套路与技击是会起到一定辅助作用的。

五、刀剑基本功

刀剑属于短器械,这类器械携带较为方便,运用便捷,过去 在武术套路中动作简单无华,体现攻防意识很浓,以实战技击为 主。由于冷兵器时代的结束,这些短兵器均不使用了,现在将它 用于锻炼身体,陶冶情操,体现了我国传统武术文化的一个好形 式。所以,目前短兵套路在原有基础上增添了一些具有观赏性的 内容,它从武术角度来讲,既可表演观赏,也可用来锻炼身体, 同时还体现器械与身体的协调性和整体性。为此,在练短兵器 时,首先要掌握其基本功,即腕部功力与握把的技巧,再加上与 身法、步法、眼法的整体配合,才能体现短兵器的艺术魅力。在 短兵器中目前刀、剑流行较广。

练此基本功,可站定势右三体式和活步练习,它的动作方向 大致可分为纵向、横向、竖向、旋转等,这些动作的完成,器械 与身体的配合很重要。在初练时应先懂得握器械的方法与其在武 技方面的用法。现以单手操练为例,尽管刀与剑有别,但有其共 同点,只是一为单刀,一为双刃而已。短兵器的运用好似臂之加 长,小臂与手腕组成中节,器械为梢节,尤其是手腕部位似轴变 换至关重要。但在器械方向变化中握把方式更不可忽视,否则对 完成动作的质量即有一定影响。在握把(柄)时不可握成死把, 要松握把柄,依据动作的需要可分满把、螺把、习把、钳把等握 法,但不管哪种握法,拇、食指及中指必须控制好把柄,手腕要 灵活有力地完成各种动作,做动作时臂部尽量放松,只是在接触 点的瞬间紧一下。如直刺手腕要挺直送出;正反刺手腕要内外 旋;正反撩手腕要向左右旋转,崩、点、劈要提塌腕,以及剪、 撩腕花和斩截等旋腕动作。在做这些动作时可单手持械,另一手 附腕配合,定势单练或活步闪躲练习均可,同时亦可两人配合单 手持短兵器进行攻防练习,这个动作则需要速去速回;另外,在 长器械的舞花及其他动作中,此腕力也很适用。

通过基本手法的练习即可为加速学习套路创造条件,如果再 辅之于现代健身器材的配合则更佳。

第四节名称解释

一、手型与手法

在武术中手型是手在静止状态下的式样和类型。由于拳种的

济龙麻系到

不同,手型亦各异,形意拳之手型依据各流派的不断发展也有相 异之处。我们所用之手型是根据每趟拳势,每个动作,出手的方 向、位置、目标以及其攻防含义来决定的,一般以拳、掌、勾、 爪、指运用较多。手法运用极为广泛,它按照手的生理特征、腕 关节的转动变化,以及五行、十二形、对练、器械等不同的攻防 和技击用法分为很多种,如崩拳、劈拳、横拳、砸拳、钻拳、炮 拳等,还有推、托、拨、带、穿、捋、分、盖、撩等掌法,总 之,手型与手法根据不同的要求,上下协调,左右兼顾,整体配 合来完成套路与攻防中的各种动作。在技击中手法极为重要,它 按照对方的动作,随机应变,进行顾防、化解与攻击,所以说它 在武术活动中占有较重要的地位。

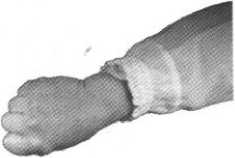

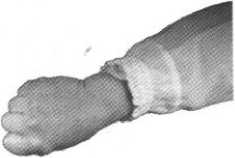

1.拳型

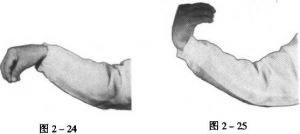

立拳。食指、中指、无名指、小指自然卷回,将大栂指 肚屈回压在中指的第二关节中间,外似螺形,拳面略依次错落斜 倾,拳眼向上与手腕成一直线,其着力点在食指第二关节附近, 接触面较小,可增大穿透力与点击深度,拳眼与手腕成一直线, 不易被对方带挎(图2-4)。此拳在发劲时属督脉劲(直腕), 但也可塌腕发任脉劲,其着力点变为拳面,冲击力较大,受力面 广(图2-5)。立拳由于使用广泛,人们简称“拳”。此拳主要用于向前冲,同时亦用于上撩、下砸(劈)、横、拨(格)等用法。 其次,还有拳眼朝下者称倒立拳,其拳背与小臂外侧基本平行, 力达拳背与指关节根部,用于贯拳(图2-6)。

平拳。握成立拳后,拳背横平,拳眼向左或向右,拳 面向前,拳背与小臂成一直线。如拳背朝上时称俯拳,属督脉 劲,它的拳背与小臂平行成一直线,力达点在拳面(图2-7); 如果腕部下塌,拳面上仰为任脉劲,它的拳背与小臂的角度在 120°左右,力达点仍在拳面(图2-8);还有栽捶,其手腕为向 下勾回,它的拳背与小臂上平行约成30°左右的角度,力达点在 拳面偏上部分,仍属督脉劲(图2-9)。拳背朝下称仰拳,其拳 心与小臂内侧基本平行,而拳背则与小臂外侧呈约120°角(图2 -10);其次,拳心朝里,拳背与小臂外侧基本平行者亦属督脉 劲(图2-11),但其用法不同。

所述平拳由于正反和角度的不同,其击打方向分为上、下、 前、侧等方位,用于钻、冲、栽、砸、贯、带等。

上述两种主要拳型在形意拳中应用广泛,其他拳型则使用较少。

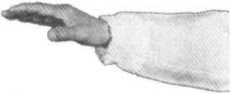

2.掌型

形意掌,亦叫虎形掌。此掌型要求五指微屈,指端稍内扣,自然 放松分开,形似瓦垄,又似螺旋,掌心含缩,拇、食指分开,虎口撑 圆,整个手掌有屈直互撑之意,手 腕为塌腕(亦称坐腕),手型角度 半阴半阳,纵横之向,均从中庸(图2-12)。此掌在形意拳中应用 广泛,在发劲时随着角度的变化有直腕(挺腕)、塌腕之分。一 般站三体式桩均用此掌型。按其直腕与塌腕以及用意的不同,下面又分为多种掌型。

- 直腕掌

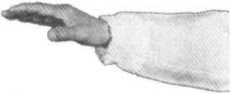

俯掌。掌心向下,手指朝前,五指并拢微屈,指间不可贴 紧,指端稍内扣,拇指亦可分开,虎口呈蛋圆形,发劲时力达指 端(图2-13)。主要用于穿(刺)、劈、按、拨、带、压、盖、 刁、捋等。

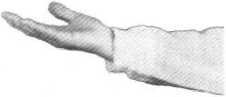

仰掌。要求同俯掌,只是掌心朝上(图2- 14);也可拇 指与食指撑开,成八字,其余三指自然卷屈,亦称八字掌。用于卡、托、穿(刺)、削、撩、插等。

侧掌。要求同上,只是掌心 向里,拇指一侧向上,或手指下 垂。用于拨、捋、挑、劈、截、 削、横、托等(图2- 15、图2- 16、图 2-17)。

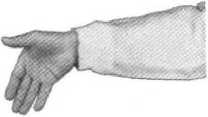

反掌。要求同上,只是掌心 向外,小指一侧朝上。用于穿 (刺)、横、拨、带、捋等(图2-

18)。

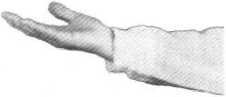

塌腕掌立掌。要求同俯掌,只是手 腕下塌,掌心向前,手指朝上,掌心内缩与形意掌近似。用于托、扑、抹、推等,力达掌根与掌 指,此掌应用较多(图2-19)。

横掌。要求同上,只是掌心向前,掌指向一侧,拇指在 上^用于推、压、挤、托、带等,力达掌根与掌指(图2-20)。

倒立掌。要求同上,只是掌心 向前,掌指朝下。用于带、压、推、托等,力达掌根与掌指(图2-21)。

反臂掌。要求同上,只是小臂 内旋,掌心向前,掌指向一侧,掌外 沿向上。用于架、推、抹、分、拨等,力达掌根与掌指(图2-22)。

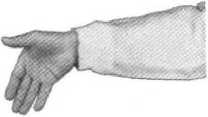

鹰爪。要求五指分离,各手指的第一关节扣屈,手心内 缩,中指、无名指、小指依次错落斜倾,屈伸互撑,手背与小臂 基本平行。主要用于刁、抓、撕、捋等,力达五指的第一关节与 其余关节的合力。鹰形、猴形及对练等用此爪(图2-23)。

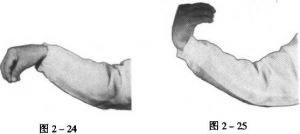

其他勾、指。如撮勾、刁勾,及剑诀指、单双指等均很 少使用,有的在练习器械中配合使用(图2-24、图2-25、图2 -26、图 2-27)。

二、步型与步法

步型是在武术动作中按照规定格式两腿与两脚在静止或停顿 状态下所形成的形态,它在武术运动中占有相当重要的地位。步 型可分为前后错步、左右开步、交叉、拧转、重叠步、双脚并 步、单腿支撑独立等步型。在完成各种步型时,一定要运用各种 步法,并遵循各种步型的规格与要求。步型的基础在脚,脚在全 身的根部,所以说“根不稳百体难强”;拳谚云:“未学拳先学 步”,可见它对每个动作的完成均起着至关重要的作用。在拳势 中,姿势的髙低,两腿、两膝、两脚的角度,两腿、两脚的弯度 及距离与位置,均与动作完成的协调、沉稳、灵活、转变、进 退、虚实、发劲等有很大关系,故此,在完成步型时应特别注意 各种步型的要求,逐步在练习中掌握,做到一次到位,达到整体 配合。

步法在武术运动中是按照一定的规则与要求,使脚步移动和 变换方位的方法。步法具有运载身躯前进、后退、左右闪展腾挪 的作用,并能加大动作的伸缩、拧转幅度;步法的沉稳是身体平 衡的根本,它是快疾迅猛动作的保证,是身、手、腿各种技法赖 以实现的关键,也是灵便、快捷的基础。

步法在形意技击中尤为关键,上肢技法再好,没有快速、灵便的步法也难以更好地发挥作用。拳经云:“进步低,退步高”、 “脚踏中门抢地位,就是神手也难防”,即言步法掌握与运用的恰 当与否,对距离、目标的判断与攻防闪躲等方面均影响极大。故 此,正确、合理、灵活地运用步法,对战胜对方有着决定性的意 义。而步法变化的关键在于脚掌的蹬踏力量与腿部力量的配合, 为此,练好脚掌与腿部力量是不可忽视的。当然,胜与负是相对 而言,但在同等条件下,谁的步法应用得当,整体配合良好,即 可有机会战胜对方。正如李小龙所讲:“必须承认,如果你的步 法不行,就不可能用手和腿发起有效攻击……直至你的步法很到 位才行。良好的步法可让你从任何角度发起攻击,并使你的攻击 到位后更有威力。”因此,步法的变换极为重要,它与步型相辅 相成。

- 步型

三体式步。它在形意拳中是一种主要步型,在拳势与技 击中运用广泛。按照三体式的要求,在外形上要做到手与脚合, 肘与膝合,肩与胯合。宋氏形意拳在站三体式的步型上有上、 中、下势之分,还有单、双重之别,挺腕与塌腕之差。详细要求 请参阅《宋氏形意拳》三体式桩功介绍。

半马步。前脚略内扣,后脚稍外展,两脚距离6分米 (约二尺)左右,后腿屈蹲,大腿斜向下,前腿稍屈,重心略偏 后腿。在四把捶的“金鸡抖翎”、杂式捶的“推窗望月”及器械 中用此步。

并步。一脚向另一脚并拢,两脚尖均向前,或一脚稍外 展,后脚尖在前脚的内侧2/3处,两膝内侧紧靠,稍屈下蹲,双 腿似一整体

;或者两脚一虚一实,亦可两脚尖齐向前,两腿可屈 可直。在并步崩拳和麟角刀中的并步下扎、挨身炮中的滚捶等徒 手、器械套路中用此步。

弓步。前腿屈膝,大腿平直,脚尖微扣,膝与脚尖基本 垂直;后腿挺膝伸直,脚尖斜向前,两脚全着地,或者大腿斜直 成高弓步。用于弹腿、器械等的弓步。

马步。两腿分开,屈膝半蹲,重心在两腿中间,两脚平 行向前,距离约三脚长,两膝内扣,大腿接近水平,或者高一点 成高马步。用于桩功定步动作,以及刀、枪、剑、弹腿中的马 步。

歇步(亦称坐盘)。两腿交叉屈蹲,前后相叠,后膝顶 在前腿膝窝处,大腿斜向下,前脚着地,脚尖外展,后脚脚尖向 前,脚掌着地,重心偏于后腿,此为歇步。两腿半蹲姿势稍高称 半歇步;臀部和后腿外侧及脚外侧着地者为坐盘。它分别用于崩 拳的“狸猫倒上树”、龙形的坐盘及器械、弹腿中的歇步。

仆步。一腿屈膝全蹲,臀部靠近脚跟,另一腿向侧方挺 膝伸直,贴近地面,两脚皆全脚着地,脚尖稍外展。用于燕形中 抄水势的仆步亮掌,及刀、剑、枪术、弹腿中的仆步。

虚步。两腿屈膝半蹲,前脚脚掌着地,后脚全脚着地, 脚尖外展约40°左右,两膝稍向里扣,两脚距离因人而异,前虚 后实,重心偏于后腿。一般姿势不宜太低,在两腿距离较近时亦 可前脚虚着地,它与单重三体式近似。前者用于器械、弹腿中的 低势虚步,后者用于拳术中的前腿后撤虚步。

叉步(亦称绞剪步)。两腿交叉,前腿稍屈,膝略向夕卜, 脚尖外展,全脚着地,后腿经前腿后面插过,膝部伸直,脚尖向 前,脚跟微离地面,两脚间距离约两脚长左右,前脚跟与后脚尖 基本在一条线上。另一种叉步为两腿交叉,后脚经前腿内侧向前 迈出,脚尖外展,两腿半屈,双脚均为全脚着地,其他与上一种 相同。前者用于鹞形翻身及器械等动作的后叉步;后者用于杂式 捶中叉步下插拳及“风摆荷叶”等动作。

独立步。一腿膝稍屈(伸直)站立,全脚着地,支撑 全身,另一腿屈膝提于身前或一侧,大腿略高于水平,膝微里 扣,脚尖上跷或者自然下垂。用于鸡形与猴形的独立势和器械的 独立势。

独立扣腿步。一腿屈膝半蹲,全脚着地,支撑体重, 脚尖稍里扣站立,另一腿屈膝提起,绷紧脚面,斜横扣于支撑腿 弯。用于燕形中的扣腿穿掌,及刀、剑等扣腿动作。

提步。一腿屈膝半蹲,支撑体重,全脚着地,脚尖稍 外摆站立,另一腿膝稍屈,脚尖上跷,提离地面,停于支撑腿内 侧踝关节处,脚尖向前。用于四把捶中的独立下插掌、形意拳中 上步过渡步型与六合大枪中“铁牛耕地”下扎枪动作的提步等。

盘根步。两腿屈膝,前脚脚尖外摆,后脚脚尖里扣, 两脚间距离约两脚长左右,两膝里扣(在前脚外摆时,膝部稍外 展),上身与下胯互拧。此步型为旋转的弧形步,它根据姿势高 低分为高、上、中、低四势,其两脚间距依据姿势高低调整。在 旋转走动时可随意变势调换方位。它是宋氏形意盘根的主要步 型,在运行时脚底提平,微离地面,脚尖微跷,经前脚踩关节处 向前迈出,两腿之间有外合内撑之意。用于“盘根”及麟角刀中 双托刀弧形步,及“模身掌”等套路。

其他步型。如丁步。两腿半蹲并拢,一脚全脚着地, 脚尖向前支撑,另一脚脚尖点地停在支撑脚内侧。其次,丁字 步。两脚直立(稍屈),全脚着地,一脚脚跟与另一脚脚弓相靠 成丁字型。其三,丁虚步。一腿屈膝半蹲支撑体重,另一腿前脚 掌虚点地面,停于支撑腿前面或内侧。上述三种步型在形意拳中 运用较少,大部分用于器械及弹腿中。

步法

跟步(亦称寸步)。在练跟步时,身体重心偏于后腿,前脚向前进步主要靠后脚掌的蹬踏力,在前进时前脚平提离地 面,两脚根据姿势髙低保持适当距离。前脚进步的远近,决定姿 势高低与后脚的蹬力大小。在形意拳徒手、器械套路中多用此步 法;在技击中也很适用,有时还用连续跟步,同时还可变换方 位。由于快速、灵活,更适用于近战,在“十六处练法”中的 “一寸”,即为跟步也。

撤步。即后脚后退,前脚亦跟着后退,这与跟步正好相 反,其要领与跟步相同。用于形意拳的徒手、对练、器械等套 路,它比退步快捷、灵便,只是在撤退步时姿势稍高一点,所谓 “进步低,退步高”即是此意。

上步(亦叫进步)。后脚越过前脚向前上一步。在错步 站立或并步站立时,任何一脚向前迈出一步或半步均称“上步”。 用于拳、械中的各种上步动作,它也可与跟步配合运用。上步可 分正、侧两个方向。

退步。是前脚越过后脚向后退一步。在错步站立或并步 站立时,任何一脚向后迈出一步均称“退步”。退步与上步正好 相反。用于拳、械套路及技击中,其他与上步相同,只是在退步 时姿势不可过低。

垫步。前脚向前、向后、向左右两侧移动,脚尖外摆或 里扣;或者前脚不动,后脚提起落于前脚的前后,然后前脚提起 或不动,为做上步准备,均称垫步。用于拳械与技击动作的步法 调整。

摩胫步。在上步或退步时,一腿支撑,另一腿将脚提离 地面,经支撑脚内侧踝关节凸起处接着迈出或退回。此步法在形 意拳术中特别强调,即谓“摩胫而出”,它与上步、退步、跟步、 垫步均为常用步法,很有实用价值。

纵跳步。一脚提离地面,腿部或屈或屈膝上提,脚尖上跷(下垂),支撑腿用力向前纵跳落地。在纵跳时脚离地面不宜 过高。用于鸡形纵跳步和器械纵跳动作。

跃步。前脚用力蹬地起跳,使身体正直腾空前跃,另一 脚先摆落地,接着蹬地脚再向前迈出落在另一脚前面。用于刀、 剑、棍、枪的跃步动作。还有一种“盖跃步”,即前脚用力蹬地, 使身体前跃,另一脚横越前脚落地,紧接着蹬地脚再落在前面。 用于燕形的跃步和挨身炮的七星点等动作。

跳换步。两腿屈膝蹬地,身体正直腾空,在空中转体或 两脚交换位置落地。用于猴形跳换步刁、捋及刀、棍术中的翻身 跳换动作。

拧转、摆扣步。通过单脚或双脚的拧转与摆扣调整方 位,为下一动作做准备。用于阴阳把、猴形、炮拳等拳、械回身 转向及技击动作中。

跳步。两腿稍屈或半屈,两脚同时蹬地起跳并向前后 左右移动。用于翼德枪中的“白蛇踏地”,迎手棍中的起跳防下扫等。

鸡形步。其一,一腿支撑,另一腿脚尖上跷屈膝提起, 向前上步,两脚交替前进。其二,两脚交替提离地面,频率加 快,平稳快速前进,此步法亦称“野鸡蹿”。用于四把鸡行步及 技击追击等动作中。

顺步、拗步(亦叫合步)。在一个动作定势后,同侧手 脚在前为顺步;异侧手脚在前为拗步。它要求上下相对、左右相 合。用于拳、械及技击中,此步应用非常广泛。

S行步。它是走“

S”形的步法。用于拳术中蛇形的拨 草行步、外横拳行步,以及剑术行步等,亦适用于技击。

三角步。前脚占据中心,在前脚往一侧后撤时,后脚 即速占据中心,前后两脚互换,形似三角形。用于技击时闪躲、

攻击对方旁门。

践窜步。后脚向前上步,在接近前脚跟时用脚掌后蹬, 促使前脚快速向前上步,接着后脚跟进,形似马奔、虎践。此步 法在拳术中应用较少,一般在技击中追赶、接近对方较快。

定步。后脚上步后,前脚不跟进。用于拳术在体悟、 探索劲力与上下手脚配合的动作中。

横向步。两脚交替斜横向进、退移动,后(前)脚随 着进、退。用于拳术鼍形进退步动作,或技击中的横向移动步 法。

挖行步。两腿屈膝,两脚左右交替向前行进,脚掌向 后挖地提起,脚底向上,身略前倾,目视后方。用于六合大枪中 的败势拖枪及棍术中的拖棍等动作。

上述步法在拳、械与技击中较为常用,有一些步法只在套路 中使用,其他步法则运用很少。

三、腿法

一腿支撑,用另一腿攻击对手和阻截对手进攻的技法。因腿 较臂长,能远击对手;脚较手力大,能重创对手,所以拳谚云: “远腿、近膝、贴身胯打”、“手打三分腿打七”。在形意拳术中用 腿法较少,一般以直摆性腿法和屈伸性腿法为主,其他如扫转、 击响、腾空等腿法极少用,即使运用,亦是高不过腰胯。在宋氏 形意拳《内功四经》中亦这样写道:“底炼稳步如山,坚膝屈直 似柱,裆胯内外凑集……”及“……后攻用足,踵膝通攻……” 等均说明了腿法的重要性。但在用腿脚法时特别强调手腿并用, 上领下攻,下领上用,上下合一,浑为一体。一般在单、对练套 路中亦体现此用法。

- 蹬腿

一腿支撑,另一腿屈膝提起,脚尖上勾,力达脚跟,向前侧 蹬出,蹬击腹部以下部位。用于崩拳、龙形、杂式捶及弹腿等拳 械技击动作,属屈伸性腿法。

- 踩脚

一腿支撑,膝微屈,另一腿屈膝提起,脚尖外展上勾,向前 下方踩击膝下部及脚面。用于崩拳、杂式捶及技击动作,属屈伸 性腿法。

- 踹腿

其一,前腿支撑,后腿挺直,脚尖外展上勾,以脚内侧由下 向上踹击小腿胫骨部位。用于挨身炮中的“七星点”及技击动 作。其二,一腿支撑,另一腿由屈到伸,脚尖勾起内扣或外摆, 以脚底踹出,踹击部位在腰、膝之间,并与上肢配合。用于龙 形、弹腿及技击等动作,是屈伸性腿法。

- 阻截腿

一腿支撑,膝部稍屈,另一腿屈膝提起,脚尖上勾,横、竖 阻截对方之低腿攻击,这与踩脚可结合使用,但它是与上肢配合 进行,也是屈伸性腿法。用于猴形、龙形、杂式捶及技击动作 中。

- 点脚

一腿支撑,另一腿屈膝提起,脚面绷直,以脚尖向前点击。 用于棍术、弹腿的动作中。

- 勾脚

在垫步与上步时,脚尖外摆或里扣,吃住对方的脚跟,使其 后退撤脚受阻,上下配合,以利攻击。用于拳术与技击动作中。

上述腿脚法仅为在拳械套路中所体现的一部分动作。腿脚 法、步法、手法是一体的,运用时三者要密切配合,方可发挥作

用。另外,膝、胯、肘、肩动作,将在拳术弹腿套路中有部分体 现,但不够全面,正如宋世荣先生所讲:“一着法之中亦皆能生 生不已也,其意思是说,只要你能开窍、领悟,一个着法可变 化更多着法。

浏览1,880次