形意拳的流源

形意拳,作为中国武术文化中的一朵奇葩,自从产生之曰起 就被国人视若珍宝。它以传统阴阳五行学说为理论基础,以师法 自然、象形取意为创拳依据的一门哲理化拳派。它讲究直打直 进,所谓“硬打硬进无遮拦”。同时极其注重内劲的修炼,要求 练成电闪雷鸣般的整体爆发力。所以,形意拳具有极高的实战 性,是一门朴实无华的搏杀技艺。关于形意拳的起源,最有据可 查的说法是由明末山西蒲州人姬际可(1602—1683年)所创。据 史料记载,姬际可一生喜好武术,尤其擅长大枪,山西姬氏族谱 有“技勇绝伦,晚年破流寇于村西”的记载。晚年的时候,他将 六合大枪的技法融入拳法,“脱枪为拳”创立了一种全新的武术 体系,这便是心意六合拳,也是后来形意拳的前身。姬际可后传 安徽人曹继武,曹继武传山西祁县戴龙邦,戴龙邦传李洛能。李 洛能在继承传统心意六合拳的基础上,融人自己的理解,形成了 自己的技术风格,晚年将自己一生对武术的理解融会贯通,创造 了形意拳并使之发扬光大。李洛能传车毅斋、郭云深、刘奇兰、 宋世荣等弟子。其中郭云深传李魁垣,李魁垣传孙禄堂,孙禄堂 传郑怀贤。郑怀贤先生在继承传统形意拳的基础上,经过一生反 复的理解和锤炼,逐渐形成了自己独特的风格,它以其完备的技 术体系、合理的技术构成、独特的教育理念闻名于世,为武林人 士称赞。

1897年9月15日,郑怀贤先生出生于河北省安新县一个普通的农民家庭。由于家境贫寒,少时的他并没能继续接受私塾教育, 中途便綴学在家。由于他生活在河北北部地区地处古代燕赵的大 地,武风盛行,秉性喜游侠好仁义的郑怀贤在这样的环境影响下便 迷恋上了武术,并与武术结下了不解之缘。13岁开始跟着当地有 名的“飞叉大王”李洱庆学习飞叉。在旧社会,飞叉隶属于跑“江 湖”人的一种手段和生存方式,学习掌握飞叉技术,无非就是为了 吸引过往人群,为生存、生活创造一些便利条件。期间郑怀贤跟随 李洱庆老师还兼学了骨伤科。1918年时郑先生的飞叉技术和骨伤 科医术在当地已小有名气,后经李洱庆老师同意,郑又跟随北方著 名的镖师、戳脚名家魏金山老师学习戳脚、鹰爪拳等技艺,以及魏 金山老师的骨科本领。历经六七年时间的学习,魏先生见郑天资聪 慧,技艺进步神速,为不可多得的武术奇才,于是将郑引荐给当时 中国最富盛名的武术家、有着“天下第一手”称号的武林泰斗孙禄 堂老先生门下继续深造。

拜师孙禄堂宗师,对于郑来说意义重大、影响深远。在孙禄堂 宗师的悉心教导下,郑的医术、武技均有了长足的进步。特别是他 的形意拳、八卦掌,颇有孙禄堂老师的风范,体现了孙氏内家拳 “空灵松脆虚变”的特点。在学习孙氏武学的过程中,郑将过去所 学过的戳脚、鹰爪拳和擒拿等技艺很好地与孙氏武学结合在了一 起,初步形成了自己的风格。1926年前后郑30岁的时候,离开孙 师只身来到上海,开始闯荡这个充满机遇和挑战的地方。在上海他 与孙门众师兄弟一起相互交流武学技艺,继续完善自己的武学。这 其间,师兄孙存周先生对郑的帮助尤多,孙是孙氏武学家传继承 人,其技击功夫独步武林,是被公认的技击名宿。在孙存周师兄的 帮助下,郑的内家拳技艺更上一层楼,可以说是一次飞跃。随后, 郑以高超技艺在武术界享有盛名,被国民政府看重,选为1936年 奥运会中国国术表演队的队员,同行的张文广、温敬铭、寇运兴等武术名家都对先生的技艺叹为观止。回国后,郑就被南京中央国术 馆和中央军官学校聘为国术教师。在这藏龙卧虎、高手云集的特殊 环境中,郑的高超武学技艺得到了广泛的施展,并为更多名家所钦 佩,其间也有名家们的相互交流、互相切磋的心得。正是有了这段 经历,对郑的博学、吸纳百家和完善自我是至关重要的,使郑氏武 学又一次有了质的飞跃。比如,郑的形意拳,他不仅吸收了其师 兄、南京中央国术馆教务长朱国福先生中西合璧式的拳击风格,吸 收了查拳跤拳合一的思想,把摔法糅进了形意,而且也吸收了西洋 击剑的一些身法和步法,使得郑氏风格的形意拳更简捷明快、注重 实用。此外,郑氏形意拳中还能看到八极拳“挫劲”的影子、太极 拳连绵不断的拳意。正是郑先生的不断思索、不断学习和实践,才 有了如此丰厚的武学底蕴。

新中国成立后,他一直客居西南,担任成都体育专科学校 (成都体育学院前身)武术和中医骨伤科教师,创办了中国第一 个运动医学专业,并亲自担任负责人。1956年以后,由于国家 体育主管部门开始逐步重视武术的健身和竞技职能,对传统的搏 杀武术加以限制。他的教育重心由武术转人医学,但这种转向不 是拋弃武术,而是用一种全新的方式去探索武术。在多年的医学 教育与科研基础上,他对人体机能、运动形态、运动原理均有了 更为深刻的认识,特别是通过西医解剖的实践,使得他对人体有 了更为直观的认识,与祖国传统医学中的筋骨穴道、气血脏象有 了清晰的对比,并将这些科学知识、原理运用到郑氏武学中。曾 有人感叹他的擒拿如钢筋铁骨、天罗地网,拿其一点,撼其全 身;也有人说他的发劲冷快绝伦,起自虚空而无法防范,其剧痛 彻人肺腑。其实这些高深的武技就是在他多年的医学实践中对人 体有了清晰认识的基础上练成的,所以王树田老师称其技艺之妙 为“庖丁解牛”。

纵观郑怀贤老师的一生,是学习的一生,探索的一生,他给我 们留下的独特风格的形意拳,是一笔不可估量的武学财富,正如他 自己所说:“武术是一种文化,我们必须怀着尊古、谦卑的心去面 对和体悟。我们一个人的力量是微小的,能够用自己的一生,去探 索我们的传统文化,这是无上的光荣。”

形意拳的风格特点

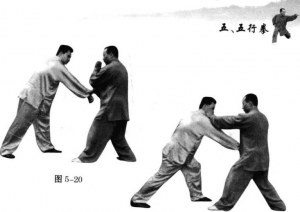

郑怀贤先生在全面继承孙禄堂宗师武学体系的基础上,结合自 身师承多家的经历与所习练的各流派的风格特点,在晚年形成了自 己独特的郑氏形意拳。当然,其独特的技艺,与他晚年在成都体育 学院从事武术、医疗的教育事业是紧密联系的,其主要技术风格特 点如下:

(一)主重三体式的底石出作用

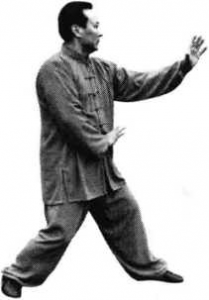

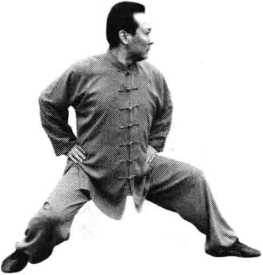

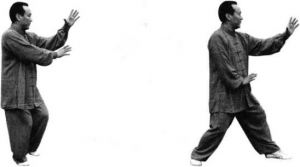

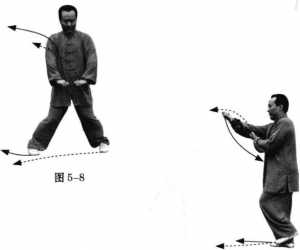

郑氏形意拳继承了传统形意拳重视基本功训练的特点,强调三 体式这个基本母式的作用。郑老师时常对弟子们说:“万法出自三 体式,如果说五行拳是形意拳的基础,那么三体式就是基础的基 础,三体式不仅能够增强功力,最重要的能够改变人的气质。”据 王树田老师回忆,郑老师在传授弟子形意拳之前,都要约定俗成地 先站一会儿三体式,他自己也是每天这样坚持练习。他要求学生在 学练形意拳时,一定要通过至少1〜2年的粧功训练,将筋骨拉开、 气血调顺,并逐步找到一种周身“外若枯木死灰,内含万马奔腾” 的本体感觉。在这种感觉的驱使下,整个人精神气质会发生明显的 改变。基本功打扎实了,拳术的修炼才能拾级而上。郑老师说: “不管五行拳还是十二形,都不是动态的舞动,其本质都是动着的 三体式。只有静态的三体式练好,才能保证在动态中不散乱,仍然 稳固威严。”

(二)主重对身法的严格要求

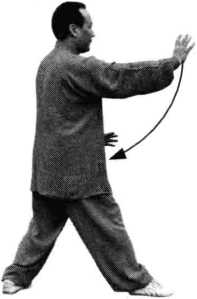

郑氏形意拳的三体式要求后大腿与地面垂直,这样就无形中增 大了后腿支撑力的强度,其目的就是为了形成强大的后腿蹬地力 量,以便体会拳论中所说的“消息全凭后足蹬”的要求。很多郑氏 形意拳的练习者都反映站三体式时后腿克服阻力的强度要强于其他 风格流派的形意拳。这是因为郑老在继承传统形意拳的基础上,借 鉴了八极拳与拳击凌厉的冲劲。其师兄、中央国术馆教务长朱国福 先生就是以冲劲驰骋武林的高手,郑老借鉴了朱国福先生中西合璧 式的拳击风格,所以郑氏形意拳的冲劲尤其突出。四川武术界对郑 氏形意拳有这样的评价:“势如猛虎下山,只看一下就打消了比武 的念头。”

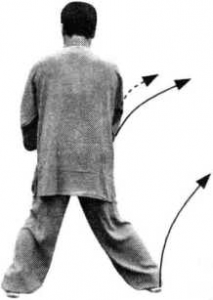

郑氏形意拳另外一个鲜明的风格特点是注重命门的后撑,即注 重脊椎张力与弹性的锻炼,讲究“身备五弓”。郑氏形意拳还把不 同拳种的精华融合起来,所以其拳中包含有武式太极拳对腰身的要 求。就是在站桩和蓄劲的时候命门尽可能地后撑,脊背变圆,久而 久之使身体富有弹性,而弹性正是修炼整体爆发力的基础。郑氏形 意拳发劲时就有一种如箭出弦一样的往四周炸开的弹力。另外,练 习时脊椎不断地“束”“展”,使血液循环更加顺畅、内脏更加坚 实、筋骨更加丰满致密,脊椎的弹性和灵活性得到了提高。

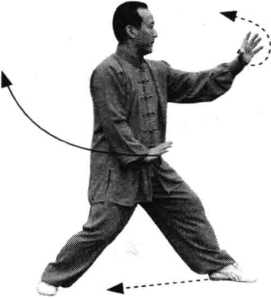

(三)重象形取意

形意拳中有十二形,是先贤吸收十二种动物各自所特有的灵动 性所创造出来的动作。例如•.虎有扑食之能、马有奔腾之功。郑先 生在演练和传授形意拳的时候,十分注重对这十二种动物灵动性的 体悟。以虎扑为例,郑氏形意拳的虎扑是在抛物线中蕴含着直线的,他解释这样做的目的便是他对老虎扑食之能的不断体会,他认 为老虎在扑食的时候,其意念一定是专注于一条直线上,即它和猎 物的直线距离,这样做的目的便是为了激发出迅猛的动作过程。而 郑氏形意拳扑食动作的过程就像老虎跳起来扑向猎物那样,这种拋 物线的运行轨迹巧妙地将“扑” “踩” “抓” “按”等动作都融合 进一个动作里,其杀伤性不言而喻。郑氏形意拳的虎扑动作便取自 这种饿虎扑食的态势之意。在拋物线的运行过程中蕴含着直线,在 “扑”中蕴含着“扑” “踩”“抓”“按”。

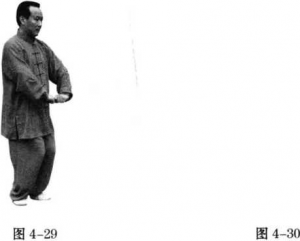

(四)将奉法当功法苦练的武道

郑氏形意拳的另外一个重要特点就是将拳法作为功法来练。据 王树田老师回忆,郑先生在传授形意拳时,常常让学生们围着训练 场练习,一个劈拳就这样来来回回地打。其目的就是要求学生强化 体会劈拳的技术特点,在强化体会技术特点的同时深度感悟劈拳这 个动作所蕴含的内在机理,并深入探求这种内在机理对身体的影 响。这样的练法好处多多,既可以在技击层面让学生逐渐体会到劈 拳“起如钢锉,回如钩杆”的特点,又可以在养生层面使学生慢慢 体会劈拳健肺的实质,对于养生、健身、提高学生体质具有很大的 帮助。

此处略举一二旨在向读者展示郑氏形意拳所特有的、优秀的技 术风格,当然,郑氏形意拳中还有许多其他精妙之处,读者可以从本书中探索端倪。

三、形意拳的演练要求

(一) 习练形意拳,无论男女老少强弱均可。其架势高低、开 展、紧凑皆可根据自身之需要细调,一切以舒服为宜。

(二) 习练形意拳,须首重三体式桩功,因桩功是为学之根基, 变化人气质之开始。内含大道之玄机,是进阶之枢纽。

(三) 七情过盛、酒后、餐后半小时、饥饿时,皆不宜习练形 意拳,以免引起气血不调,伤及五脏。

(四) 练拳须心境平和而无杂念,心中升起恭敬、虔诚之心, 用心体悟拳中三昧,不可心不在焉,有始无终。

(五) 初习形意拳,可寻一开阔地带,面向东方而操,因地域 开阔则呼吸自然舒畅,东方孕育少阳生发之气也。

(六) 夏季练拳须着汗衫,不可赤膊,更不可汗出当风。古人 云:“风为百邪之长,避风如避箭,风邪袭人,摧枯拉朽。”

(七) 练习形意拳单次时间以40分钟为宜,若有心向上进修, 可根据自身状况延时或增加练习次数。练习结束后,不可立即坐 下,须徘徊徐走10分钟后,方可随意之。

(八) 练习形意拳须读古谱,盖古谱中有九要、二十四法等论, 是练拳之至高准则,为方圆之规矩。

(九) 练习形意拳不可造作意念。单一求气,单一求力,皆非 形意之法。学者应顺其自然,日积月累,自能效验。形意之道,不 求气而气自调,不求力而力自彰,不求劲而劲自出。

(十)初学者应首明三害,三害不除拳术定悖离大道。此处特 将民国形意大师薛颠先生对三害的论述收录:“练武术者应当注意之三害,三害不明,练之足以伤身。学者,能力避三害,非特体魄 强健,而且力量增加,勇毅果敢,并能神清气爽,明心见性,直人 道义之门。三害者为何? 一曰拙力,二曰怒气,三曰挺胸提腹。”

“拙力者,用力太笨,气血凝滞,以至血脉不能流通,筋骨不 能舒畅,甚至四肢拘谨,手足不能灵活,浸假而虚火上炎,拙气滞 满胸臆,乃肢体凝滞之处,或细胞爆裂变成死肌,或结为瘕,贻害 终身,不可不慎。

怒气者,力小任重,或用力太过,以至气满胸膈,臃滞不通, 其气管往往有爆裂之感,甚至气逆肺炸,或不治之痼疾者,亦数见 不解。

“挺胸提腹者,气逆上行,不能降至丹田,两足似浮萍之无根, 重心不稳,身体摇动不安,譬如君心不和,百官失其位,拳术万不 能从容中道。习练时,务要将气降至丹田,一直达于涌泉,然后身 体屹立如山,虽有雷霆万钧之击,不能撼动其毫厘。

“学者,果能除三害,力为矫正,用九要八论之规矩,勤加锻 炼,循序渐进,以至升堂之室而得拳法三昧是为道,学者,其各注

四、形意拳的基本动作

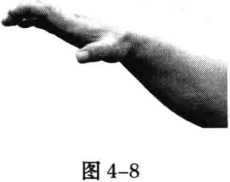

(一)泉本孚型

浏览7,574次

刘文祥2021-10-05 23:00

本人已经自学形意拳三年,主要练习五行拳。和八字功,每天都会有新的体会。每一招,每一式,都要去悟,要想到对方,会出现不同的动作去应对

四个字,苦练,自悟。

wushu2022-05-23 17:07

首先要练反应力 一、弹跳力是全身力量、跑动速度、反应速度、身体协调性、柔韧性、灵活性的综合体现。

所以我们不可以认为提高弹跳就成天的跳跳的就行了。你必须坚持每天拉伸自己全身各部位的肌腱、韧带、肌肉,扩大关节的活动范围,同时,做各种复杂的有利于提高身体协调性的体操。动作要准确、优美、既有力又放松。

二、力量训练最好由身体训练教练安排和辅导。

如自己进行训练,最好每周进行2到4次的大力量训练,训练时必须注意安全,以免发生意外伤害。所谓大力量训练就是利用杠铃进行大负荷的练习。最典型常用的有三种:

负重蹲起,提铃,抓举。总之,这几项练习的成绩越高,你的弹跳力就越好。

至于每次练习的重量、组数、次数、动作规格等问题,原则是:

1、大力量训练每周至少二次,不多于四次,要给身体超量恢复的时间,但要长年进行,不可间断。

2、每次课最好安排以上所述三项练习方法。

3、要讲究大力量训练的技术动作规格,切不可乱来。

4、小力量训练是指使用各种综合训练器械和哑铃等进行训练。重量较轻,组数和次数较多。目的是提高肌肉耐力,增粗肌纤维,减少脂肪,小力量训练可以变化着花园天天练,但最好不要和大力量训练同时进行。无论大力量还是小力量训练,一次课的时间不要拖的太长,1.5小时至2小时为宜。有强度还要有密度

三、速度训练也是提高弹跳力的一个重要方面。

反复冲刺训练还是有必要的。30次,50次,也许80次,那就要看你的吃苦精神了。所谓冲刺,要求你自己在准备活动后全速往前冲,而不是中速。专项速度训练同大力量训练相同,不必天天练,每周三小时即可。还要特别注意运用小;力量训练手段增强大腿后侧肌肉群的力量。

四、各种专门的弹跳练习手段非常多,诸如跳绳、跳栏、摸篮圈、摸小黑框上沿,甚至摸篮板上沿