程宗猷所传习的少林棍法,并不是今天经常见到的竞技武术的“棍术”, 更不是各种打着少林旗号表演的摔地磨啪乱响的花棍,二者毫无共同之处。 程宗猷所传习的少林棍法实际是一种以枪为棍或枪棍一体的长棍,它兼有 击剌两方面的效用,而以剌(或称戳、扎)为主,以击为辅。程宗猷称之为“兼 枪带棒”或“兼枪棒”。对此,程宗猷有透彻的表述,他在《少林棍法阐宗-问 答篇》中说:

或问曰:“人动称少林棍,今观图诀,俱是枪法,何也?”

余曰:“谚云:打人千下,不如一扎。故少林三分棍法,七分枪法,兼枪带 棒,此少林为棍中白眉也。"

棍用于军旅很早,历史上作为兵器的棍,其形制变化很大,品类繁多,殊 难尽述。但大致从宋代开始看得越来越清楚,到了明中后期,面目更趋清 晰,形制和技术相对明晰。明代的棍主要分为南北两大流派,技术差异很 大,对此,拙文《活把棍与死把棍》一文中有所论述,读者可以参考,故不赘 言。①今以少林棍而言,以下几点是最有必要弄清楚的,否则南辕北辙,说不 明白。

首先,少林棍的长度与一般意义上的棍大不相同,也就是说与宋代以来 的“等身,,、“齐眉,,这些概念都有明显的区别。正因为如此,程宗猷才在《少 林棍法阐宗》中的《棍式五十五图》前面先安排了一幅《棍式图》,该图标示:

① 蔡智忠:《壳子棍研究-序》,兰州,甘肃教育出版社,2002;马明达:《武学探真》, 下册,223页,台北,台湾逸文出版公司,2003。

棍的长度是“八尺或八尺五寸气专家们 的研究结果,以明代嘉靖尺为例,一尺合 今0.31—0.32米①,若以0.32米为准,八 尺则相当于今天的2.50米左右。显而 易见,这与今天武术的“棍”长短相差很 大,完全就不是一码事。正因为如此,程 宗猷才把棍和枪并列在一起,用图式告 诉大家,枪是装有枪头的棍,棍则是没有 枪头的枪,如此而已。他在《少林棍法阐 宗・问答篇》中对棍的长度问题有所 讲解:

或问曰:“闻棍长一寸强一寸,今棍 只用八尺,或八尺五寸者,何不再加长乎?"余曰:“虽然,如不精熟,反被长 误矣。"

据此,八尺或八尺五寸是个极限,程氏主张不能再长了。其实这样的 棍,更像是我们非常熟悉的“大杆子”。1959年初,笔者参加全国第一届青 少年武术比赛时,就是扛着一根“大杆子”去的北京,尽管那时年龄并不大。 在今天官办的武术比赛中,“大杆子”早已没了踪影,只偶尔在民间还能一睹 “芳容”。不同的是,尽管“大杆子”不装枪头,民间却仍然将它称之为“大 枪”,没有人称它为“棍气至于与旧时甘肃民间流行的“条子”相比,仍然要 长得多。“条子”是“花枪”的变称,属于江湖隐语,而花枪就是比较短小轻便 的枪,是相对于大枪而言的。以我的体验,甘肃的条子只是比一般的棍略长 些,根粗梢细•套路中枪的动作相对要多,但也不能等同于少林棍,二者无论式样和技术都有很大的不同。

其次,少林棍必要时也可以装上枪头,就名副其实成为一杆大枪了。程 宗猷在《少林棍法阐宗,总论》中专门讲到这一点:

苟能心得手应巧运力,先使冠之以刃,则歼丑虏,壮皇图,于紧那罗之圣 传,喇嘛神僧之秘授,庶不忝矣。

在《少林棍法阐宗-问答篇》中,对此又有十分详细的申说:

或曰:论中云:棍当冠之以刃,刃式前具三图矣。而所以轻重之宜,可得 闻乎?余曰:前刃制似菠菜叶,中起剑脊,取其坚也;两刃要薄,取其利也;枪 库亦要薄,取其轻也。……杆后不宜安金纂,恐自击腹胁,惟用一铜箍箍底, 用平鼓钉一个,钉杆内为妙

至此,可以说完全清楚了,程宗猷所传习的“少林棍法”本质上是枪法, 通常是一根没有装上枪刃的大杆子,必要时可以装上枪头,所以他讲得清 楚,“少林棍”的正确叫法是“兼枪带棒”或“兼枪棒”。此处用“棒”而不用棍, 目的在于强调“打”的效用,这是南棍特色的显露。因为程宗猷的时代,通过 俞大猷的亲自传授,周友、匾囤一系的少林棍法中已经吸取了不少《剑经》所 表达的南派棍法,“少林棍”完成了枪棒技术和南北棍法的融会与整合,这是 程宗猷少林棍法最大的成就。对此,《少林棍法阐宗-问答篇》多有表述,只 是需要我们细心解读。

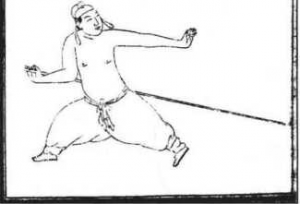

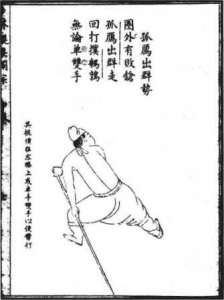

再次,我们清楚了少林棍的基本形制和技术,是否意味着少林棍法就只 有这样一种形式,再没有别的形式了?不然。出于对少林棍法兵用价值的 强调,程宗猷着重讲述少林棍法的枪法属性,棍的东西讲得不多,但只要我 们细心研读,就不难发现他的《棍式五十五图》所执用的棍并不像长达“八尺 五寸”,明显要短小。《棍式五十五图》的某些动作,也明显不是按照棍长八 尺五寸设计的,如赫赫有名的“孤雁出群势”、“敬德倒拉鞭势”等,都属于“转

身回打”的棍法,如果棍长八尺,这样的动作很难完成,即使是膂力超群者能 强力而为之,也必定速度滞缓,不大可能有击打之效。《少林棍法阐宗-问 答篇》对此有所解释:

或曰:“吾观图势有转身回打者,似于迟滞不快疾,可得闻其妙乎?"

余曰:“转身之法,其机在头,头乃一身之主,如身欲右转,必以头先转, 右视敌人,身则随之。如身欲左转,亦以头先转,左视敌人,则身随之。此左 右转身之秘法,快如风旋,何迟滞之有?"

坦诚讲,此处的“余曰”不免有偷换概念之嫌。程氏讲的转身之法是有 道理的,对于兵器轻便者而言,无疑是有效的。但“迟滞不快疾”不是因为转 身动作有问题,而是所执棍子太长太重,迅速转身回打有难度,笔者实验过, 实际上是难以完成的。那么少林棍是否还有短小一些的棍式呢?回答是肯 定的。对此尽管程氏没有明言,但也不是没有痕迹可寻,且看《少林棍法阐 宗-问答篇》里的几条内容:

或问曰:“吾闻器长一寸强一寸,如彼持长枪,而我棍仅半之,何以敌 乎?"余曰:“此特不能先发耳,如对敌,我则以花法诱之,待彼枪近我身,或拿 或提,连步速进身,入彼枪中,虽长何用?此所谓守法也。"

这里“我棍仅半之”几个字,等于告诉读者“我”手中的棍并不都是“八尺 五寸,,,“仅半之,,则明显表示短于长枪。至于“连步速进身,入彼枪中”之法, 是短兵破长的常理,即先父万千叮咛的“短见长,脚下忙”的道理,并非特别 高妙的诀窍。《少林棍法阐宗-问答篇》又说:

或曰:“我持小棍,虽冠以刃,亦无几也。如遇彼长刀大剑,不将为彼截 其锐乎?"余曰:“棍中有穿提闪赚之法,如活龙生虎,难摆其锋。彼安能伤。 此所谓柔能制刚也。若枪之身长体重,进退不捷,而伤于刀剑者,又不可一 例论也。"

这又说明棍有大小之别,“八尺五寸”是大棍,另有尺寸比较小的小棍。 以这种短小的棍应对“长刀大剑”,要充分使用穿提、闪赚一类方法,以“活龙 生虎”的灵活步法和技术,避其锋而击其虚,这仍然属于先父讲的“短见长, 脚下忙”之法。有趣的是,程宗猷又以“身长体重”的大枪因为“进退不捷”而 “伤于刀剑者”为例,说明长是优势,但不是必胜之道,如果进退不捷也同样 会败给短器械。

至此,我们对程氏少林棍的形制和技艺都有了进一步的了解。可以肯 定地说,少林棍有长八尺五寸和短于八尺五寸的两类。我想,前者主要是用 之军阵者,其体制技艺基本遵从六合大枪的法则,名为棍而实则为枪;后者 则主要是民间武艺爱好者们所传习的,其形制短于八尺五寸。那究竟应该 多长为宜,程宗猷曾说:“棍之重轻,则随人力之大小而用之。”重轻与长短相 同步,亦见长短还是要因人而异,并不一定有定制。较短的棍加了刃同样也 是一柄利器,但应当属于花枪范畴,也可以说属于条子范畴。“花枪”是一个 多义词,一指华而不实的“只图人前美观”的枪法,明代已多见,为军中所忌 讳;另指一种特殊的枪种,应该就是相对于大枪比较短小灵便的枪,元末明 初比较多见,曾有专门的“花枪军”、“花枪手”、“花枪所千户”等名目,史籍多 见,勿劳举证。这也说明,这种短小轻灵的枪已经自成枪制,很可能就是少 林棍中所包括的那种比较短的“兼枪棒”,在民间则演化为“条子”,二者之间 应有渊源。

明代是中国武术大发展大变化的时代,也是少林武术迅速成长并产生 了巨大社会影响的时代。在明代,少林武僧被国家正式编列为“乡兵”,少林 僧兵曾多次接受朝廷征调参加战争,著名的少林僧将三奇周友应运而生,成 为少林武僧的代表人物,他的赫赫战功对扩大少林寺的知名度起了很大作 用。①此外,整个明代少林武僧的个人活动也显得十分活跃,关于少林武僧 的故事比前朝突然增多起来。少林寺有了名,自然便会有一些其他寺院的 游方僧人——特别是那些通晓武艺的僧人——冒称少林和尚,所以明清文 献中有记载的少林武僧未必都是可信的,还需要我们小心求证。

明代中期,东南地区倭寇肆虐,沿海百姓遭受了极大的苦难。此时,在 大大小小的御倭战争中,涌现出了许多民间勇士,他们凭借满腔热血和一身 武艺,勇赴国难,不惜以身报国。而一些僻居尘外的少林武僧也走出丛林, 主动走上抗倭战场,多位武僧因此名垂青史。《明史-兵志》载:“倭乱,少林 僧应募者四十余人,战亦多胜。”②其实当时应募参战的少林武僧不止此数, 而其中最有名是天员、月空、孤舟、智囊等。他们是三奇周友以外的另一批 少林武僧的精英人物。

嘉靖三十三年(1554),浙江都司韩玺率领一支由各地的乡兵所组成的 混合军队攻打盘踞在南汇(今上海南汇)的倭寇,据载,这支军队里就有远道 而来应募的少林武僧数十人。八月十三日,韩玺率军与倭寇战于白沙湾,是 当时比较有影响的胜仗。关于此战,明代公私著述多有记载,其中以《吴淞 甲乙倭变志》载之最为简明清晰,我们不妨引录如下:

时倭方驻白沙湾,都司韩玺率各路兵及僧兵御之,大战,斩贼百余。贼

队有巨人穿红衣舞刀而来,领兵僧月空和尚遍视诸僧,皆失色,独一僧名智 囊,神色不动,即遣拒之。兵始交,智囊僧提铁棍一筑跃过红衣倭左,随一棍 落其一刀,贼复滚转。又跃过红衣倭右,又落其一刀,倭应手毙矣。群贼皆 跪白乞命,或溃散走,而所屯巢遂空。中有四僧,了心、彻堂、一峰、真元者, 乘胜追斩其级,为贼所乘,被杀。

实际上僧兵参战并非只此一回,在此之前,就曾有八十多名僧兵在韩玺 统率下与倭寇作战,僧兵大有西堂、天移古峰等二十一人英勇殉国。②

明代,特别是明中后期,少林武僧名播天下,以至于出现了“天下武艺出 少林”的说法,这自然与少林武僧参加抗倭战争有很大关系,具体说与天员、 月空、孤舟、智囊以及了心、彻堂、一峰、真元等一大批武僧的英勇事迹相关。 在套子武艺日益滋衍,民间武艺因出现严重虚花倾向而大半丧失实用价值 的明中后期,少林武僧的抗倭义举,不仅张扬了少林寺追求正义、捍卫正义 的传统精神,而且证明少林武艺依然保持着纯朴实用的真实价值,保持着中 华武学的“正脉”。这在社会腐败、武风萎靡的明中后期,是非常难能可贵 的。正因为如此,明清间的多位武艺经典著作家,包括戚继光、俞大猷、郑若 曾、程冲斗、程子颐、吴修龄等,都对少林武艺给予了肯定,这些人都是学养 宏深、文武兼长的武学学者,与游街走巷、高声叫卖的民间江湖把势绝不可 同日而语,且他们的评价代表着中华武学主流派的观点,是值得我们珍 视的。

嘉靖辛丑即嘉靖二十年(1541)。《泌园集》三七卷,见收于《四库存目丛 书》中,是他的孙子董嗣茂为他选编的。

董份是个典型的文人,不用说他并不清楚武艺之道,更不了解社会上以 武艺自鸣者其实大多是些江湖上卖狗皮膏药的“打虎将”、“张铁臂”之流,并 没有多少真实的功夫。显然董份所招募的“教师数十人”都属于此类,不然 便不会在与少林僧的“角拳”中竟然全数吃了败仗。而这位“少林僧”也不详 其名号,但我宁愿相信他是一位真正的少林武僧,而非一般的江湖假冒者 流,理由是:一、他确有真才实学,居能使数十位教师“皆仆”;二是他的一句 “此谓花拳入门,错了一生矣。”道出了一个重要武艺现象,并且透露出古代 武学的一个重要理念、一句至理名言。

“花拳”、“花棒”一类词语,至少在宋元时代就已经出现,它所反映的历

史现象是值得我们注意的。在我看来,这是中国武术史一个非常重要的信 号,象征着古代武术第一个转型历程的开始。

关于“花棒”,我们举一个著名的例子。请看创始于南宋临安的书会先 生、大致成型于元朝的古典小说《水浒传》的第一回,此回写史进与禁军教头 王进比棒,被王进打败,便一心要拜王进为师,重新学艺。王进感念史家父 子的厚待之情,也愿意收这个少年雄健的弟子。

王进的话道出了 “花棒”一类武艺的实质:一是“好看”,二是“上阵无 用”。也就是说,这是一种专门用来“人前饰观”的表演性武艺,此类武艺的 表演形式主要是套路,故又被称之为“套子武艺”。

笔者曾经把这种主要用于表演的“武艺”归之于民间武艺体系中的“流 俗派”,现在看来这个结论缺乏具体分析,有一概而论之嫌。其实这种花法 武艺的出现,有其历史的原因和必然性,不能一概加以否定。但在注重武艺 的实用价值的古代,军旅武艺家们,或是努力追求实战之效的民间武艺家 们,都瞧不起这类东西,一个“花”字便毫不掩饰地表露出对它的鄙夷。一直 到现在,大家耳熟能详的“花拳绣腿”、“花架子”等,都溯源于此,这些词至今 也仍然是贬义的。

至少到了明代,民间花拳之类已经有相当的发展,成为足以与军旅实用武艺分庭抗礼的一个广为流布而内容庞杂的“花法武艺”领域。花法武艺的 兴起,给军旅军艺带来一定消极影响,甚至产生了某种冲击,以致兵学家们 将这类东西视为军中禁忌,公开加以批评。戚继光就是花法武艺的批评者, 他禁止军中习练“周旋左右、满片花草”式的“花法”武艺,然而他所罗列的几 十种“古今拳家”名目中,就未必没有这类东西。显然,也正是因为这个原 因,晚年的戚继光在重新整理《纪效新书》时,竟将被民间拳家奉为武学圭臬 的《拳经捷要篇》全部删除。其实,这有点矫枉过正了,反映了戚继光认识上 的局限性。

然而,我们至今还不清楚明代是否有过相关的禁令,笔者以为即使确有 禁令,其作用也必定很有限,大概只能在军旅中起作用,却完全不能禁止花 法武艺在民间的传播与发展。广大的民间,特别是城镇市民阶层和占人口 绝大多数的农村,正是花法武艺的“用武之地”,在那里,花法武艺因其体育 的和观赏的价值而拥有大量爱好者,从而不断滋生繁衍,得到充分发展,并 且明显开始发生某种变异,出现了其说不一而形式各异的非武艺化倾向。 笔者相信,明清两代民间武艺的大部分内容实际上已经不同程度的虚花化 了,兵械是如此,拳法更是如此。入清以后,众多拳派的蓬然兴起,而且许多 都依托于神秘主义,依托于无从考实的释道高古人物,这就是一个重要标 志,是古典武艺大面积走向虚花的必然结果。

少林寺武僧一个重要特点,就是他们是介乎军旅与民间的一个特殊的 武艺群体,正由于此,少林武艺便兼有军旅武艺与民间武艺两方面的内容。 一方面,少林寺不是兵营,自然不会有兵营般严格的训练与管理制度,封建 国家也绝对不会允许它发展成为一支规模庞大的军队。不仅不会允许,相 反一些敏感的朝臣对少林僧人的活动十分注意,因为他们不会不知道历史 上武装僧徒给国家带来祸患的事例。所以,朝廷对少林寺僧兵一定有严格 的限制,有某些具体的规定,只是这些规定目前尚不为我们所知而已。另一 方面明朝又确确实实允许少林武装存在,并且将少林僧兵纳入到国家的“乡 兵”系统,时时征调他们参加战争。明代前期有这样的事情,到明末崇祯皇 帝镇压张献忠时,也曾征调过少林僧兵,也确有少林武僧甘愿为捍卫大明王 朝献出生命。最著名例子的便是“僧官守备”洪记,他是明末大枪名家刘德 长(也曾经是少林僧人)的高足弟子,游踪曾到江南。后来“流寇”祸起,他毅 然脱下僧装,身着铁衣,在河南沁水下头村之战中阵亡。吴殳称赞他“奋斗 以死,不负所学”。①处在这种状态下的少林武僧群体,尽管完全有可能受到 民间花法武艺的浸染,但从总体上看,在武艺取向上却明显具有重实效而轻虚花的倾向,显然,寺僧们不为虚花所动,世守着中华武学务实务真的根本, 并且逐步形成自己以棍法为核心的武艺特色。我们相信,少林寺在明代名 声大盛起来,与寺僧们严守武艺本源而不趋时不媚俗的武艺取向是相关联 的,正因为如此,才有了“天下武艺出少林”的说法。我以为这是一个社会评 价,虽有夸大成分,但绝非空穴来风,不是传媒炒作的结果。这方面的文献 证据很多,不但明代中后期少林武僧的活动多数具有这样的特征,明代晚期 的例证就更多了。

在大略叙述了明代“花拳”的背景和少林武僧的武艺取向后,我们再来 审读“花法入门,错了一生”八个字,就会感悟到,这看似直白简单的八个字, 其实蕴涵着一个相当深刻的武学理念,一个武艺主张,一个为少林武僧所遵 循的价值观。仔细体味,感觉颇有禅机,也许这就是“禅武结合”之一例。

我们得承认,花法武艺是中国武艺发展进程中的必然产物,花法武艺的 泛滥有其历史原因,绝非少数江湖把势所能营造得起来的。早在明代,当传 统武艺逐渐失去军旅战阵这块安身立命之地,而花法武艺已经渗透到军旅 之中时,实际上古典武艺已经面临着某种程度的危机。当时,戚继光提出 “既得艺,必试敌,切不可以胜负为愧为奇”①的训练原则,就是要将技艺的优 劣高低放到“试”的天平上去加以衡量。“试”就是比试,是竞赛。这里所谓 “敌”,是指比试的对手,并非战阵之敌,不然就只有存亡,何言胜负?后来, 他又强调“先自舞,后比试”的竞技原则,其实就是我们现在所说的“练打结 合”的原则。这正是戚断光的伟大之处,其实质就是要继承和完善传统的武 艺竞技方式,用不断增加的体育竞技因素来尽可能多地保存武艺的真义,特 别是保存其中所蕴涵着的丰富的武学精义和体育人文精神。当然,中华武 艺从来都不是静态不变的,相反,因为各种复杂的原因,它的内容和形式一 直都在不断地变化着。我的理解,戚继光“先自舞,后比试”的原则,意味着 要有取有舍,有所改革,因为一成不变不足为法,也断无可能,更不符合戚继

为了让花巧也有个“量”,或者说有个“比赛”标准,如今,有专家正在努 力地设计着各式各样的“高、难、新、美”动作,据说就连太极拳里也加了一个 旋风脚接单腿落地,也堂而皇之的冠其名曰“难度动作”。我想,谁要是攀援 着这样的“难度”去寻求中华武术的真谛,真正无异于缘木求鱼,升山采珠。 作为旁观者,在无奈之余,笔者只能抱着坦诚的态度,送给“难度”的设计者 和追随者们数百年前少林僧人的八字真言,'花拳入门,错了一生! ”请诸君 思之,再思之。

陌刀与大唐帝国的军事

刀之制有四,一曰仪刀,二曰障刀,三曰横刀,四曰陌刀。(今仪刀盖古 班剑之类,晋宋已来谓之御刀,后魏曰长刀,皆施龙凤环。至隋,谓之仪刀, 装以金银,羽仪所执。障刀盖用障身以御敌。横刀,佩刀也,兵士所佩,名亦 起于隋。陌刀,长刀也,步兵所持,盖古之断马剑。)①

此为唐刀之分类及性质、用途。

仪刀,又称为细刀、长刀,《和名类具抄-征战具七四》云:

……长刀,唐令云:“银装长刀。"又云:“细刀。''②

“银装长刀”即与上弓I《唐六典》中的“装以金银”同义,这种仪刀由千牛所执, 《唐六典》卷二八“太子左右内率府率职掌”条云:

……以千牛执细刀、弓箭。③

细刀、长刀、仪刀、银装长刀都是指充羽仪之用的仪刀。同书卷二o“两京诸 市署令丞职掌”条略云:

……其造弓矢、长刀,官为立样,仍题工人姓名,然后听鬻之。

这里的“长刀"似也应为仪刀。

横刀为兵士宿卫时最主要的武器。《新唐书》卷五。《兵志》略云:

……人具弓一,矢三十,胡禄、横刀、砺石、大解、毡帽、毡装、行滕皆一 ……其番上宿卫者,惟给弓矢、横刀而已。①

府兵上番宿卫给横刀,《吐鲁番出土文书》第八册载“唐某府卫士王怀智等军 器簿(73TAM232:8)②”略云:

浏览3,957次