中国武术在悠悠历史的积淀中,形成了中华民族所独具的传 统文化体系,形成了中国人特有的文明与存在的方式。精深、博 大、神秘、厚重,武术成为世界认识中国,感受东方魅力以及中 国对外交往的重要内容和桥梁。

在今天世界的全球化发展趋势下,中国武术的国际化,进入 奥运会,融入奥林匹克主义精神和文化当中,蓦茶术工作者的责 任和义务。因为武术是中国的国粹、中华民族的瑰宝,是世界许 多武术和技击形式的母体,更因为“武术属于世界”。

中国武术作为一种教育现象和文化现象在中国传统文化的环 境里存在和发展着,既具备了中国传统文化的内涵,更体现出了 中国传统文化的特征,同时也对世界体育文化产生了深远的影 响。中国武术文化(它的人文理念)涵盖了儒、释、道、易学、 医学、哲学、兵学、美学、经络学说等理论元素,也无时不在体 现着谦恭包容又竞争向上,尊章守则又开拓创新的矛盾统一,贯 穿着天人合一、形神兼备、德艺双修的健身和教育理念。这些文 化特质及理念又不自觉地包容了一个道理:文化的共通。相似

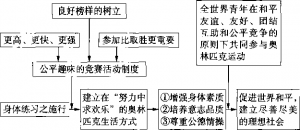

作者:李廷奎、付凯,吉林大学体育学院,130012 的:“奥林匹克主义是增强体质,意志和精神并使之全面均衡发 展的一种生活哲学。奥林匹克主义谋求体育与文化和教育相结 合。创造一种以奋斗为乐,发展良好的榜样的教育作用并尊重基 本公德,原则为基础的生活方式。”(引自《奥林匹克宪章》) 2008年北京奥运会提出了具有划时代意义的“人文奥运”理念, 更加突出了奥林匹克精神作为多种教育和文化价值的社会活动的 升华,文化与精神的契合让我们看到了中国武术的国际化和奥运 化的前景和希望。

当前中国武术正积极地向国际推广,为的是让世界人民都可 以享受到这种中华民族传统文化的神奇、博大并从中受益,但我 们看到了大多数的人(包括国内和国际社会)只是部分地接受了 武术的表现形式,不清楚其中所包含的道理和基本武术理论,知 道中国有古老传承的文明与文化,却无法想像武术文化竟承载着 这么厚重的文化理念和文化渊源,甚至不知道武术的内涵和“武 术文化”。我们的国际推广只是像“盲人摸象” 一样,把中国武 术这一民族瑰宝——“大象”,展示成人们所摸到的“蛇”或“蒲 扇”,像一些人所说的:“武术,应该就是打吧!”甚至前国际奥 委会主席萨马兰奇先生也认为武术是“东方形式的自由体操”。 这从某种程度上不能不说是我们武术推广的失败,甚至悲哀。

让人们去了解,从多层面把武术看成是文化和现象的综合,有 理性踏踏实实地去推广,像“跆拳道“ 一样,让世界感受到现象、 精神和文化的统一,才应该是中国武术国际化发展的基本思路和必 循方向。本文力图论证:全面展示、“内外合一“是武术的基本道 理,也是得到世界人民认可、参与和武术国际化发展的根本。

奥林匹克文化是伴随经济、政治、文化的全球化而发展起来 的典型的西方文化,其目的是建立“和平而美好的世界”。而体 育的全球化,充斥着多种形式的利益矛盾,包括政治、经济、文 化等各方面,而这些又都需要体育文化价值观念的支撑和维护。 奥运会是以多民族、以世界文化共通为基础的文化形态,但它始 终是以西方体育思想为依托的,受到西方价值观和利益观的影 响。不过,奥运文化要想成为世界体育文化的代表,没有东方传 统文化的融入是不完整的。

人文奥运的提出,就是要获取一种文化形态的平衡和一种和i皆 向上的社会文明态势。体育是人的教育,既有对健康、挑战、发展 的教育,又有强烈的人文精神追求和人性的张扬。人文教育的回归 是国际社会的发展方向,纯经济化的价值观也使西方社会对人文和 理性、对人本性的东西的发掘和回归产生渴求,这也是以修身养性 为目的、以道德教化为前提、有独特的东方特色和东方哲学理念的 武术文化能迅速为世界所接受和传播的关键。虽然这种文化并没有 让国际社会从系统上清晰精神、意识、气息、刚柔相济、自然和 谐、天人合一、武以观德、拳与禅通等内涵和道理,但是通过对孔 子、孙子的热衷,通过对东方古老文明的惊奇和探询,通过本性的 潜意识的东西可以做到自然的融入、水到渠成的接受。

而笔者认为,武术进入奥运会的关键,恰恰在于在国际化发 展中要通过武术的表象(套路、散打等)和武术的内涵(文化、 理念等)的系统化、合一化的展现,使人们知道为什么本性自然 的可以接受这种文化,武术为什么是人文回归、自然回归的一种 人生存态度的文化,是强身健体、性命双修的优秀体育项目。

“内外合一”是武术合乎自然和生命规律的基本理论和实践 基础,通过“外有健全之体,内具高尚之德” “外练筋骨皮,内 练精气神” “外体天,内体人,天人合一”的内外双修,达到技 艺的纯青。同样,武术的国际化发展也应该遵循这一理性的生命 延续和旺盛的规律。而不能盲目的急于求成,单方面急进势必得 不偿失。

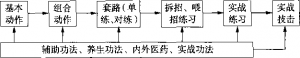

(一)文化内涵和技术表象共同发展的“内外合一”

中国武术的技术表现形式:武术套路和散打,无论在技术进 步、赛制改革、规则规范、世界适应性、国际推广和交流等方面 都做出了积极的贡献,但是不能得到世界更多更广泛认同的关键 点在哪呢?那就是认知差异:西方只能从一个绝对的体育表象形 式看待和认知武术运动 种比较有东方特色的肢体运动;而 我们却是从武术的手眼步、精气神、攻防含义、动静起伏、风格 韵味、思想(兵法)运用等文化认知去看待和体用武术 种 民族传统体育文化。这是从根本上就已经产生,并在结果上必然 会导致较大技术差距的认知差异。

武术根植于中国几千年历史文明,涉及了中国传统文化各个 领域,形成了内外兼修、蕴含深刻哲理和民族精神、民族道德的 传统文化,文化的底蕴造就了武术的运动形式和方法特点。只有 明白了道理才能合理运用,才会有益于自己,才能进步,这是一 个很简单的道理。

武术是一种文化形态,是随着文化底蕴的逐步深厚、文化意 识的逐步进步而发展、完善的。单独的去发展武术外现的运动形 式,应该不是一个很明智、可持续发展的思路。辩证理性地讲: 它或者会因为积极推进产生国际上武术技术水平的普遍迅速提 高,而最终又必然会因文化和理解上的差异产生较大的技术差 距,阻碍武术的国际化发展;又或者会因为为了尽,快推广出去而 盲目地去适应西方的文化和理解方式,改变武术形式,抛开武术 -的民族性文化基础和含义,变通地去迎合,从纯竞技的高、难、 美、快发展,势必加剧武术的两种表现形式(套路、散打)的极 端化分立,而失去武术的许多精华成分和文化韵味。

所以,中国武术的国际化发展应该从表现形式和健身价值的 吸引中进行文化理念的渗透,并将之作为内在的吸引因素。当 然,这绝不是天真地要去做什么文化意识的改造,而是为了让世 界人民更深的认识武术,了解武术的文化特质和简单的形成及发 展背景,以更好地认知和使用武术。同时武术的哲理性、健身 性、技击性,与自然的和谐统一、性命的辩证协调,仁、义、 理、智、信等道德的教义等等,正是当今世界全球化进程中渴望 人文回归的人们所梦寐以求的身体和心理给养的东西。况且,世 界众多武术和技击形式深受中国武术的影响,历史已经为我们铺 垫了武术文化传播的土壤。

这种文化内涵和表现形式的“内外合一”,共同互补的推进 应该是武术国际化发展的理性的走向思路。

(二)国内体系发展和国际推广的"内外合一”

武术的国际推广需要有国内成型的运作和发展体系作为依 托。我们现在的竞技武术发展从竞技体育的要求和模式规范上看 已极为可观,但它的国内体系结构还是不甚成熟,武术的体育运 动教育和民族文化教育并没有深入下去,甚至一些武术专业人士 对于武术的技术动作形式也是“知其然,不知其所以然”,更罔 谈技术的特定文化成因和正确的技术表现。记得有这样的话“不 知中国人,无以知武术;不知武术,无以知中国人”,武术是中 华民族的传统文化,武术是中国人的存在方式,国际化发展必须 要有国内文化的基础和氛围,如果国人都不甚明了武术,那么, 这些话说起来也只会是说说而已了。

我国从20世纪60年代开始就把武术列入中小学体育教育大 纲,至今并不成功,武术在学校体育教育中的地位很低,甚至教 育计划落空。所以,要想武术成为代表民族文化精髓的项目国际 化发展,并成为中华民族贡献给奥林匹克的第一个体育项目,就 应该把它真正的作为民族文化、依托民族精神的文化在国内形成 武术的文化体系,形成伴随中国人终身体育教育不可或缺的民族 体育支柱。日本的柔道、剑道、空手道等,韩国和朝鲜的跆拳 道,这些民族体育都是国家用来发展全民素质、焕发民族精神、 凝聚民族力量、强国强种的重要教育手段,在大、中、小学各级 各类体科教育中都具有无可替代的重要地位,并有完善的政策和后勤辅助支持。中国武术的文化和民族精神底蕴相对应更厚重一 些,这种教育观念、发展理念的汲取,对于中国武术文化教育体 系的形成、民族精神的振奋和凝聚,尤其对武术的国际化发展, 对经济、文化和社会的发展都至关重要。

国内形成体系才会形成发展优势,形成浓郁的民族文化氛围 和社会文化氛围才会有充足的国际化发展后劲,这种内壮和外壮 的相互依托是武术发展“内外合一”的重要因素。

另外,对武术训练和竞赛内容的文化因素(道德教化、礼仪、 服装等)的搭载和包装也是武术发展“内夕俭一”的〜重要环节。

经过以上论述,笔者认为:中国武术的“内外合一”的道 理,既是武术修习的规律,也是武术得以蓬勃发展的道理。只有 做到武术的文化内涵和外部技术表现的完美统一和融合,做到有 武术的国内体系化可资依托的国际化推进,才能使武术健康蓬勃 发展,才可能在2008年北京奥运会上向世界人民展示世界人民 能真正欣赏的具有更能增添北京奥运浓郁人文色彩的中国武术。

1990年国际武术联合会成立,接着各大洲又相继成立了武 术联合会。1999年6月20日,国际奥委会第109次大会上,国 际奥委会表决通过承认国际武术联合会,它标志着武术正式进入 奥林匹克大家庭。2001年7月13日,国际奥委会主席萨马兰奇 用平稳的语调宣布北京成为2008年奥运会主办城市后,举国欢 腾,中国人民又一次深深地体会到民族强大的豪迈与兴奋。中国 和国际武术界人士在欢呼的同时,一致认为武术在奥运会上正式 立项为时不远,而北京获得2008年奥运会的主办权,正是武术 走向世界的黄金机遇。

奥运会是当代最高层次的国际运动。武术作为中华民族优秀 文化的一个重要组成部分,在经历了几千年的发展后,正悄悄地 融入世界大文化的范畴,被世界所接纳。从1936年柏林奥运会 时西行的中国武术队,到北京成功申办2008年奥运会,从夺金 牌为国争光,到梦想把武术贡献给奥运会,中国武术的奥运情结 随着历史的积淀而变得愈来愈强烈。在日本柔道和韩国跆拳道相 继进入奥运会之后,申奥的成功似乎为武术走向世界提供了极好 的历史机遇,同时也大大地刺激了武术工作者把武术推向奥运的 激情和干劲。于是,当下武术进军奥运的呼声日渐高涨,关于如 何使武术成为奥运会项目的研究如雨后春笋,纷纷涌现。在此,

作者:王俊法、刘伟,曲阜师范大学体育科学学院,273165 笔者不敢乱下定论,只想就武术的发展这一议题发表一些个人探 讨性的见解,以期各位同仁批评指正。

武术是融技击性和表演性为一体的综合体,与西方体育相 比,武术运动表现出截然不同的风格和特点。

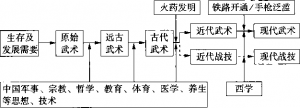

武术是我国宝贵的文化遗产,有着悠久的历史。由于产生 于“儒” “道”思想为主宰的中国传统文化氛围中,因此,中 国武术素来偏重于佛、道、儒、文、史、哲方面。思维方式上 讲究非逻辑的“由臆达悟”程式,注重“万物一体” “天人合 一” “阴阳互补” “外修内炼” “刚柔相济” “以意击人” “善战不怒” “以静制动”的技艺整体观念,理念上重精神,重 武德、师徒亲情、派别门第、人文门第,其文化内涵强烈地展 示着“中庸”思想,即“谦让、礼仪、含蓄、随和”的民族道 德观念,致使武术始终趋于安宁、怠惰,缺乏强烈的渴求,因 此,传统上只是认为武术是一种以“术”为主的“艺”,故可称 为“武艺”或“武功”。但是,武术运动与奥林匹克运动毕竟发 源于两类完全不同的历史文化土壤,占主导作用的不同文化的 差异直接导致了中国武术与奥林匹克运动之间的差异。众所周 知,现代西方体育是竞争与对抗的,其特点是明显地强调竞争 与竞技精神。奥林匹克运动是以西方体育为基础,以西方文化 为导向,以竞技项目为主干的一种育文化形式。在西方文化 大背景下,奥林匹克运动体现出的是个性的强化与发展,思维 上讲究竞技性、技术性,崇尚强者哲学,观念上强调“更快、 更高、更强”,寻求在一个有限的时空里人类自身最大限度的发 展。时至今日,当它扩张到全世界的时候,也没有发生根本性 的变化。武术虽然也具有技击的因素,但在发展演变过程中, 体育性并非其主要特征,它是以军事和防身为主要目的的,同 时,它也能满足人们强身健体的需要。

“国粹”武术不仅是一种技艺,而且是一种传统文化。经过 几千年的发展演化,至今仍具有强大的生命力。可是它远远没有 被世界所接受,更谈不上普及世界。尽管早在200多年以前, “功夫” 一词就传到了欧洲,但并未在世界扎根。20世纪50年 代,出于政治要求武术几乎被禁止。随着我国的崛起,特别是改 革开放以来,武术以加速度的态势快速发展。在“武术走向世 界”的口号下,作为东方文化精粹的优秀代表之一,武术才被世 人所接受,世界武术运动才得以发展,国际武术组织也相继诞 生。国内,一些武术训练班、武术学校的生意十分红火。有统计 数字表明,中国经常从事武术锻炼的人多达6500万,高于其他 项目,包括被称为世界第一运动的足球。但1997年4月,在第 8届全运会武术套路预选赛暨全国冠军赛上,尽管云集了国内的 各路武林高手,但现场观众却寥寥无几的尴尬局面却警示我们: 武术的推广还有很长的路要走。国际上,国际武联的会员国和地 区已经发展到88个,五大洲也都成立了洲际武术组织,武术已 经进入了亚运会,已经成功地举办过6届世界锦标赛和一次武术 世界杯。加之以东方武侠文化为依托,以武术技术为手段的动作 片的巨大成功,从1982年的《少林寺》到《卧虎藏龙》,从武术 大师李小龙的截拳道到武打巨星成龙的功夫片,以各种传媒为载 体的中国武术文化已经走向了世界并为世界所认同。在此,我们 可以自豪地说,源于中国的武术已经融入世界,这也是不容质疑 的事实。所以,当今全球化趋势不可阻挡,进不进奥运会都不会 阻挡武术的国际化,都不会降低它与世界融合的速度。

从历史的角度看,任何体育项目要进入奥运会,必须适应奥 运会而不能改变奥运会。也就是说,任何项目要进入奥运会,成 为奥运会项目,就必须按照奥运会项目的各项要求改革与完善自 身,使其完全符合奥运会的竞赛要求。在这一点上,韩国的跆拳 道和日本的柔道就是两个典型的例子,而中国武术自然也不会例 外。经过几千年的发展和积淀,武术已具有相当成熟、相当稳定 的形态。但在当前体育处于一种西方强势的时期,在进入奥运会 这个问题上,进行“适应性”自我摒弃的只能是我们的武术。

首先,武术不可能整体进入奥运会成为一个项目。2001年 12月20日,国际武联主席李志坚在致国际奥委会主席罗格的专 函中正式提出了奥运会武术设项方案,选择了武术套路进入奥运 会,而忍痛割爱舍弃了散打。一方面,从武术的特性来看,武术 是以攻防技击为主要内容,以套路和散打两种主要形式存在与发 展,两者是一个有机的整体,不可分割;另一方面,即使是套 路,也只有8个项目(男子长拳、南拳、刀术、棍术;女子长 拳、太极拳、剑术、枪术)符合向国际奥委会推荐的要求。就这 样,一个完整的体系被人为地割裂开来,皆缘于国人把武术推向 世界的梦想,其奥运情结之强烈足以可表,但这种做法的实际意 义却有待于进一步考证和衡量。

其次,竞赛规则有待进一步适应。奥运会竞技运动的胜负评 判标准是完全标准化和量化的,但武术的背景是中国文化,武术 中重要的神韵、劲道之类的标准,可以感觉到,但却难以量化。 武术在实践过程中要求精、气、神的配合,而这些却是西方人所 不能理解的,这也不是西方体育逻辑中的分数和时间可以衡量 的。 .

第三,裁判问题亟待解决。近几年来,由于裁判问题引起的 争执一直是国际奥委会最大的担心,他们认为,体育项目应尽量 减少人为因素,增加客观性。但像体操、艺术体操、冰上舞蹈, 包括武术在内的艺术项目,在比赛时,裁判的主观因素会占相当 大的比重,而这正是与奥运会其他竞技项目裁判方法极度不符 的。另外,裁判也不可能全部来自一个大洲,以示公正性。尽管

近几年来,国际武联有计划地选派中国优秀的教练员、裁判员出 国执教,定期举办国际教练员、裁判员培训班,以期提高世界各 国裁判员的整体水平。但是,由于训练方法以及理解上的差异, 加之语言障碍,很难使外国人真正领会到武术的深刻内涵,更不 用说“精、气、神” 了。因此,各大洲、地区的武术裁判水平良 莠不齐,存在很大的差距。1988年,跆拳道之所以未能成为奥 运会比赛项目,就是因为当时所有跆拳道的裁判都是韩国人。现 在同样的情形又出现在武术上。

武术运动源于中国,但任何民族的体育文化都是世界体育文 化的组成部分,从这个意义上讲,武术是属于世界的。随着国际 体育的主流文化不断向多元化方向发展,东方传统体育思想也必 将得到世人的重新认识和评价。

在此,笔者并不反对武术进入奥运会。毕竟,在当前,奥运 会的影响力和感召力是其他体育形式所无法比拟的,而借助于奥 运会向全世界推广和传播武术无疑是一条捷径。但是,如果仅仅 为了进入奥运会、成为奥运会的比赛项目,而受制于奥运会的竞 赛体制,完全丧失了自己的风格,背离了武术发展的轨道,这却 是万万不可取的,因为武术运动发展的最高目标不应当是仅仅停 留在成为奥运项目上。以武术为载体,让全世界人民了解、共享 中华民族传统体育文化的精髓,或许才是武术运动最终的落脚点O

武术最终要走出国门,走向世界,武术迟早会登上奥林匹克 这个大舞台。

在武术阔步迈向世界的大道上,我们并非别无选择。

信息化时代的到来,使文化的国际交流更加广泛、深入,体 育文化亦是如此,以奥林匹克为主流的体育单极化发展将被打 破。武术是人类优秀的文化遗产、东方身体文化的优秀代表,应 更好地为人类健康服务。本文运用比较研究的方法,从武术与奥 林匹克文化的结构体系入手,全面考察武术的现代社会价值。

(一)武术与古奥林匹克竞技运动产生的文化基础

中国是一个物产丰富的农业化国家,由于人与自然的和谐关 系,在西周时期,就完成了思想意识由敬神向重人精神的转变, 没有出现君临一切的宗教体系,更没有出现政教合一的国家体 制,在众多思想流派中,以重群体价值的儒家和重个体价值的道 家构成中华传统文化的主流文化。中华文明,历尽沧桑,从未被 外来势力所中断,武术也保留了一以贯之的文化特征。

民族大迁徙的历史、独特的地理环境、发达的贸易活动,以 及由家而国的宗教政权形式,使希腊走上了不同于其他文明发展 的道路。“人是万物的尺度”命题的提出,使希腊对自然与人文 研究彻底分离。哲学两重世界的分裂,给了古代奥林匹克人性化实世界的方法论,精神与身体平行 发展的形式,一直影响到了现代奥林匹克。

(二)文化结构体系建构原则

文化学研究中,一般把文化划分为内、中、外三个层次。体 育文化体系结构的划分也应遵循这一原则,我们把武术与奥林匹 克文化结构体系的文化层次划分为:核心层是价值观和思维艺术 层次;中间层是功能层次;外层是表现层次。

表现层的比较

的学习,能够了解和认识中国传统文化,具有很高的文化交流的 价值。

的学习,能够了解和认识中国传统文化,具有很高的文化交流的 价值。浏览541次