战国延至西汉前期,皇权专制尚未强化到毒烟罩天、峻密如网的程度, 春秋战国的遗风犹存,杀戮时常出于私门。是故,“游侠” “私剑”还有生 存的土壤,无疑增加了政治生态的险恶,甚而给社会造成危害。但古代尚义 崇剑之风也得以不绝如缕,古人“已诺必诚,不爱其躯,赴士之陀困”①的 侠风得以延续。这种朴实而高古的传统精神,深深受到司马迁的爱重,他认 为:“要以功见言信,侠客之义又曷可少哉!”也就是说这些人在“功见言 信”上,比之身居高位的达官显贵更显严正,更具有人格底线的坚守性,所 以社会需要保存这“侠客之义”。同时,这些人往往身处卑微,以草根细民 而显名于世,这又谈何容易!是故,司马迁乐意为他们立传,一定意义上是 为那些不能“效功于当世”的社会底层精英争名分,求公平。他毫不掩饰自 己在“侠”问题上与众不同的价值观,也借以坦诚抒发自己“好奇”的本性 和文化共鸣。他在《游侠列传》之首写下几大段文字,话讲得非常透彻,其 中有右:

今游侠,其行虽不轨于正义,然其言必信,其行必果,已诺必 诚,不爱其躯,赴士之院困,既已存亡死生矣,而不矜其能,羞伐 其德,盖亦有足多者焉。

① [汉]司马迁:《史记》卷一二四《游侠列传》,中华书局2016年版,第3865页。

古布衣之侠,靡得而闻已。近世延陵、孟尝、春申、平原、信 陵之徒,皆因王者亲属,藉于有土卿相之富厚,招天下贤者,显名 诸侯,不可谓不贤者矣。比如顺风而呼,声非加疾,其势激也。至 如闾巷之侠,修行砥名,声施于天下,莫不称贤,是为难耳。然 儒、墨皆排挨不载。自秦以前,匹夫之侠,湮灭不见,余甚恨之。 以余所闻,汉兴有朱家、田仲、王公、剧孟、郭解之徒,虽时抒当 世之文罔,然其私义廉洁退让,有足称者。名不虚立,士不虚附。 至如朋党宗强比周,设财役贫,豪暴侵凌孤弱,恣欲自快,游侠亦 丑之。余悲世俗不察其意,而猥以朱家、郭解等令与暴豪之徒同类 而共笑之也。①

这的确是一段值得仔细品读的文字,它深刻地表达了司马迁的价值观和宽广 的社会视野。

他认为“侠”是一群坚守“言必信,行必果,诺必诚”的人,往往能做 到扶危济困而不爱其躯,不矜其能,不伐其德。总之这是一群饶有古代君 子之风的人。他认为古之“布衣之侠”,秦以前的“匹夫之侠”,都已经湮 没无闻了,这令他引为恨事。晚出的延陵、孟尝、春申、平原、信陵之徒, 尽管颇有侠义之名,但他们是“王者亲属,藉于有土卿相之富厚,招天下之 贤者”,以此显名于当时,不可以说不贤,但毕竟属于“顺风而呼,声非加 疾,其势激也”的优势状态,不是真正栖身巷陌的布衣英雄。而他最关注的 是汉兴以来的“闾巷之侠”,这些人虽然身份低下,但“修行砥名,声施于 天下,莫不称贤”,这是何等高难的境界!他们受到儒墨的排槟,又为法网 所禁约,但个人坚持“廉洁退让”,“名不虚立,士不虚附”,更重要的是 拒绝“朋党宗强比周,设财役贫,豪暴侵凌孤弱”的土豪习气。而世人“不 察其意”,往往将这些人视同“暴豪之徒”,这又令司马迁为之悲哀!显 然,他认为这是世道的偏颇与不公。

曾经在秦国谋求仕进而最终死于非命的韩非子(约公元前280一公元前

① [汉]司马迁:《史记》卷一二四《游侠列传》,中华书局2016年版,第3865—

3868 页。

233年),是战国后期法家的代表人物,他对“侠”的认识就与司马迁截然 不同。韩非子极力主张国家应禁止民间的侠客剑士之流,他认定“侠”与

“武”必相联结,往往以武犯禁,而“法术之士”们总会受到“私剑”的 伤害,乃至于死于“私剑”。他所谓“法术之士”,就是那些一心一意为 皇权专制效命的官奴,本质上是独裁者的忠实爪牙。《韩非子》卷四《孤 愤》曰:

法术之士……其可以罪过诬者,以公法而诛之;其不可被以罪 过者,以私剑而穷之。是明法术而逆主上者,不侈于吏诛,必死于 私剑矣。①

《韩非子》卷一九《五蠹》又直接指责人君对“侠”的优容,本质上是与维 护皇权的“法治之道”相违背的,主张对此加以革除。他说:

儒以文乱法,侠以武犯禁,而人主兼礼之,此所以乱也。夫离

法者罪,而诸先王以文学取;犯禁者诛,而群侠以私剑养。故法之 所非,君之所取;吏之所诛,上之所养也。②

然而,早就提倡百姓“带剑”的秦国,对韩非子的“法治”有所选择, 在“侠”的问题上并不以韩非子之言是从。崇尚剑技和允许民间“比剑” 是秦的先公先王的既定国策,是行之有效的强国之道,秦王岂能改弦易辙! 而战国时代严酷诡谪的政治生态也使侠们有用武之地。与韩非子同为荀子 学生的李斯,作为秦始皇的主要谋臣,“郡县制”和“焚书坑儒”的主要 策划者,就非但没有依从韩非子的主张,相反,他不但亲自置韩非子于死 地,还公然使用“私剑”在诸侯间实施刺杀活动。《史记》卷八七《李斯列 传》载:

秦王乃拜斯为长史,听其计,阴遣谋士裔持金玉以游说诸侯。

诸侯名士可下以财者,厚遗结之;不肯者,利剑刺之。离其君臣之

计,秦王乃使其良将随其后。③

司马迁真可谓笔锋如刃,对李斯之流歹毒无耻的政治本质揭露得非常透

陈奇猷校注:《韩非子集释》卷四《孤愤》,中华书局1962年版,第207页。

陈奇猷校注:《韩非子集释》卷一九《五蠹》,中华书局1962年版,第1057页。

[汉]司马迁:《史记》卷八七《李斯列传》,中华书局2016年版,第3085页。 彻。因为有人肯鼎食宠养,剑士们有饭吃,便会委身门下,身份一如犬鹰。 战国四公子都有数以千计的门客,其中不乏此类人物,没有留下姓名的“鸡 鸣狗盗”之徒很多。这种以“私剑”除去政敌的勾当,蔓延不绝,一直到西 汉景帝时依然肆其猖獗。著名的例子,窦太后的小儿子、汉景帝的弟弟梁孝 王刘武,因为平定吴楚之乱有功,封为大国,有权有钱,骄横霸道。他怨恨 大臣袁盎及其他议臣对他的攻击,“乃与羊胜、公孙诡之属阴使人刺杀袁盎 及其他议臣十余人”。①这次涉及十几位朝臣被刺的活动,最终因刺杀袁盎留 下线索被朝廷侦破。《史记》卷五八《梁孝王世家》附褚先生的补充讲到破 案的一些细节,读来如同侦探小说:

而梁王闻其义出于袁盎诸大臣所,怨望,使人来杀袁盎。袁 盎顾之曰:“我所谓袁将军者也,公得毋误乎? ”刺者曰:“是 矣!”刺之,置其剑,剑著身。视其剑,新治。问长安中削厉工, 工曰:“梁郎某子来治此剑。”以此知而发觉之,发使者捕逐之。② 司马贞《索隐》:“谓梁国之郎,是孝王官属。某子,史失其姓名 也。”留剑于袁盎身上的刺客是梁国属官,必定是寄身属僚的私剑之流。留 剑于尸显然是为了警戒和示威,亦见其因为有所仗恃而胆大妄为。为了刺杀 必成,刺客让长安的“削厉工”对剑进行了加工,也因此留下破案的线索。 荀悦《汉纪》上《孝景皇帝纪》卷九载,梁王“阴使人刺杀盎、其余人”在 汉景帝六年(公元前151年);③司马光《资治通鉴》卷一六载此事发生于汉 景帝中元二年(公元前148年)。④据王国维《太史公行年考》,司马迁生于 汉景帝中元五年(公元前145年)。⑤事件的发生距离司马迁出生只有三五年 而已。司马迁之父司马谈亲历其事,相信司马迁对如此骇人听闻的刺杀事件 一定有深刻了解。

《史记•刺客列传》里的五位传主,没有被司马迁定位为“侠”,而实

[汉]司马迁:《史记》卷五八《梁孝王世家》,中华书局2016年版,第2535页。

[汉]司马迁:《史记》卷五八《梁孝王世家》,中华书局2016年版,第2542页。

[汉]荀悦撰、张烈点校:《汉纪》,中华书局2002年版,第141页。

[宋]司马光编著、[元]胡三省音注:《资治通鉴》卷一六,中华书局1956年 版,第536页。

王国维:《王国维文集》第四卷,中国文史出版社1997年版,第311页。 际多数都有“侠”的特色。他们大多是受命于政客而舍命行刺的刺客,这可 能是司马迁不以他们为侠而归之“刺客”的原因之一,毕竟他们与属于“游 侠”的郭解等人在立身处世上有所不同。五个人里,居于首位的曹沫是鲁国 的将领,他劫持齐桓公的行为很难说是刺客的举劫,故古人多有异议,我们 且勿纠缠。以下吴国的专诸、晋国的豫让、韩国的聂政,三人俱可属之“私 剑”人物,是受人恩礼舍命求报的勇悍人物。最后一位是荆轲,是《刺客 传》的巅峰人物,也是司马迁用墨最多用情最深的历史人物,的确称得上是 立名千秋的大刺客。在我看来,如以个人剑技而论,五人之中聂政最突出; 以事功影响之大,自当以荆轲为最。

聂政应该是第一流的击剑高手,比之专诸、豫让辈,真是不可同日语。

聂政原本就是一位“勇敢士”,因“杀人避仇”隐于齐国以狗屠为业, 成为身居茅茨的草根人物。韩国的重臣严仲子闻其勇名,千里寻访,有意以 厚礼相交。曾以百金为聂政母亲祝寿,目的就是要用他高超的武艺除掉政敌 侠累。聂政感念严仲子贵为卿相竟能“不远千里,枉车骑而交臣”,一直等 到母亲去世后,主动找严仲子请命。经过一番谋划,为免牵连严氏,决定不 带助手,只身入韩刺杀侠累。本传云:

杖剑至韩,韩相侠累方坐府上,持兵戟而卫侍者甚众。聂政直 入,上阶刺杀侠累,左右大乱。聂政大呼,所击杀者数十人,因自 皮面决眼,自屠出肠,遂以死。①

单就武艺而言,聂政无疑是司马迁笔下击剑水平最高的一位,真有“十 步一人,千里不留行”的豪侠之气!太史公强调他独自持剑入府,在有众多 卫士护卫的情况下,径直“上阶刺杀侠累”。得手后,以个人对群体,以短 兵应长兵,完全处于劣势的他,奋勇斩杀,“所击杀者数十人”,又能从容 自毁面容,剖腹出肠而亡。“数十人”自是夸大之词,而这个血腥场面的确 反衬出聂政的孤胆勇决,显露出他剑法的奇崛超凡,真是一位艺高胆大的闾 巷奇侠!可惜这样技勇超绝的人物不能为国家所用,最后竟为了报答一位贵 族的曲意拉拢,不辨是非,奉献生命,其情可哀!聂政与他的姐姐聂荣构成

[汉]司马迁:《史记》卷八六《刺客列传》,中华书局2016年版,第3063—3064 页。

了平民侠客中的双璧,是战国侠勇人物中的精粹,堪称千古无双!相信司马 迁必定是以非常惋敬而沉痛的心情写完了这篇令人掩卷感泣的《聂政传》。

《荆轲传》是司马迁用情最深也最令人震撼的千古名篇。

司马迁写荆轲刺秦,始终贯穿着一条线,那就是荆轲是一位大智大勇的 英雄,而不是以“私剑”为人效命的职业剑客。荆轲“提一匕首入不测之强 秦”,凭的是胆识和英雄气概,不是因为他有超人的技勇。荆轲的失败,很 大程度上就是因为他虽然能击剑,但并不是一位真正高明的剑技家。

《荆轲传》一起笔就写道:“荆卿好读书击剑。”书剑并举,这在古代 载籍中是第一次,以后才有了项羽学剑学书等典故。这是一个创始,两千 年来中国文人悠深绵长的书剑情怀发端于此。我以为这是司马迁对荆轲的文 化定位,也是司马迁本人的精神境界。荆轲虽然勇敢赴难,“然其为人沈深 好书”,本质上是一个文人,文人喜剑同职业剑士终究不同。为了明确这个 定位,司马迁特意引出与荆轲有过接触的两位剑技家以作为比对,这就是 《荆轲传》里的神秘人物盖聂与鲁勾践。从剑文化的视角着眼,我以为《荆 轲传》的看点主要是两个,一是荆轲成功地贴近了秦始皇,距离成功只一步 之遥,结果却功败垂成;其二便是司马迁在传中插入的两个人:盖聂与鲁勾践。

以匕首行刺,贴近对方是关键,一旦失去机会,就只能投掷攻击,即古 人所谓“以剑遥击”。匕首浸过毒,掷中有生命之虞。然而,荆轲丢掉了近 身行刺的机会,又不擅长“遥击”,掷而不中,只能坐以待毙。《荆轲传》 极为细致地撰写了荆轲实施刺杀的全过程,值得我们细读:

秦王谓轲曰:“取舞阳所持地图。”轲既取图奏之秦王,发 图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首据之。未至 身,秦王惊,自引而起,袖绝。拔剑,剑长,操其室。时惶急,剑 坚,故不可立拔。荆轲逐秦王,秦王环柱而走。群臣皆愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者不得持尺寸之兵;诸郎中执 兵皆陈殿下,非有诏召不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲乃 逐秦王。而卒惶急,无以击轲,而以手共搏之。是时侍医夏无且以 其所奉药囊提荆轲也。秦王方环柱走,卒惶急,不知所为,左右乃曰:“王负剑!”负剑,遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引

其匕首以捷秦王,不中,中铜柱。秦王复击轲,轲被八创。轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,以欲生劫之,

必得约契以报太子也。”于是左右既前杀轲,秦王不怡者良久。①

双方最终对决的差距,在于荆轲手中是一柄短小的匕首,而秦王则是长 剑在握!秦王终于抽剑成功,挥剑击断荆轲的左腿,“荆轲废”,只能以匕 首投掷秦王,然而遥击不中,顷刻成了坐以待毙的受死者。秦王再度发动攻 击,荆轲被创八次而亡。不难想见,荆轲不是职业杀手,完全不同于聂政, 劫持秦王的奇思妙想使他失去了一举得手的机会;而仓促应敌的秦王也的确 处于激愤慌乱之中,不然完全可以活捉已经坐废的荆轲,荆轲的下场会更 惨!事件发生后,秦国零陵令给秦始皇上书说:

荆轲挟匕首,卒刺陛下,陛下以神武,扶揄长剑以自救。②

“扶揄”二字迄无正解。西晋文学家左思(太冲)《吴都赋》有“扈带 ^函,扶揄属镂”句,注家以为“扈带皎函”是指铠甲,③“扶揄属镂”是剑 名。④“属镂”是剑名没有问题,“扶揄”找不到别证,只能存疑。有别本 “扶揄”作“拔投”,也找不到校勘学上的证据。西汉的《盐铁论-论勇第 五十一》也曾经专门讲到荆轲数年之谋败于一旦,就在于他手中只是一柄匕 首,而秦王是七尺长剑:

大夫曰:“荆轲怀数年之谋而事不就者,尺八匕首不足恃也。

秦王惮于不意,列断贲、育者,介七尺之利也。”⑤

说到底,荆轲有谋有勇而击刺乏术,技术准备明显不足,假定他是以剑 遥击的高手,后果便大不相同。司马迁通过盖聂与鲁勾践两个人表达了这一 看法,也借以委婉地抒发了自己的憾叹。

盖聂和鲁勾践的出现,相信是司马迁的有心安排,也正是司马迁在《战

[汉]司马迁:《史记》卷八六《刺客列传》,中华书局2016年版,第3075页。

[梁]萧统:《文选》卷五《左太冲吴都赋》,上海古籍出版社1986年版,第220页。

[梁]萧统:《文选》卷五《左太冲吴都赋》,上海古籍出版社1986年版,第22()页。

[清]张玉书撰:《佩文韵府》卷七之九“榆”字,景印文渊阁《四库全书》本 第1012册,台湾商务印书馆股份有限公司2008年版,第397—398页。

王利器:《盐铁论校注》卷九,中华书局1992年版,第536页。

国策》以外“别记异闻”的地方。先看盖聂,《荆轲传》载:

荆轲尝游过榆次,与盖聂论剑,盖聂怒而目之。荆轲出,人或 言复召荆轲。盖聂曰:“昔者吾与论剑有不称者,吾目之;试往, 是宜去,不敢留。”使使往之主人,荆轲则已驾而去榆次矣。使者 还报,盖聂曰:“固去也,吾曩者目摄之!”①

盖聂无事迹可考,名字除《史记》外别无所见。推想,此人必是当时赵 国一位有名的剑技家,对荆轲的强势和睥睨,显露出他很可能是一位赫赫 有名的职业剑士。榆次,即今山西榆次,战国时属赵。“怒而目之” “吾目 之” “目摄之”,司马迁一连三次强调一个“目”字,正是为了突出剑士的 神情特征,是司马迁的神来之笔。前引《庄子-说剑篇》,当时的剑士皆 “瞋目而语难”。《说文》:“瞋,张目也。”目之或目摄之,就是瞪着眼 以威慑的目光逼视对家。司马迁这段文字,显然是通过与一个剑技家的比 对,反衬荆轲在职业剑士面前的畏缩。因为他虽然可以“论剑”,但终究非 此道中之高手,他本不属于“上斩颈领,下决肝肺”的那种职业剑士,也不 是专诸、聂政之流亚。

鲁勾践同样无事迹可考。《荆轲传》一开始就写道:

荆轲游于邯郸,鲁勾践与荆轲博,争道,鲁勾践怒而叱之,荆 轲嘿而逃去,遂不复会。②

这是伏笔。“博”指六博戏,“道”指六博戏的棋路。这里并没有说明鲁勾 践剑技家的身份,当全传结束时,司马迁又添了一笔:

鲁勾践已闻荆轲之刺秦王,私曰:“嗟乎,惜哉其不讲于刺剑

之术也!甚矣吾不知人也!曩者吾叱之,彼乃以我为非人也!”③

太史公写鲁勾践同样是为了反衬荆轲并不是真正的剑技家,不然他不至 于“嘿而逃去”。两段文字的终结点是“惜哉其不讲于刺剑之术也” 一句, 太史公有意借鲁勾践之口来点明这一点,发出浩叹!鲁勾践必定是当时一位 有名的剑技家,不然司马迁不会两次提到他,引用他的批评是因为他的批评

[汉]司马迁:《史记》卷八六《刺客列传》,中华书局2016年版,第3067页。

[汉]司马迁:《史记》卷八六《剌客列传》,中华书局2016年版,第3067页。

[汉]司马迁:《史记》卷八六《刺客列传》,中华书局2016年版,第3078页。 具有权威性。“昔者吾叱之,彼乃以我为非人也” 一句颇有深义,既包含了 对荆轲的敬重,也有正义之士的愧疚。荆轲本不是动辄“拔剑而起”的职业 剑士,“嘿而逃去”生动地表现出他谨慎的本性,这更增加了人们对他孤胆 入秦的敬重。东晋诗人陶渊明在他的名作《荆轲诗》的结尾写下四句:

惜哉剑术疏,奇功遂不成。其人虽已没,千载有余情!①

显然,这是沿着鲁勾践的批评发出的叹息,足见鲁勾践的惋叹产生了历 史影响,以至留传千载,不断为诗人所吟讴!

我颇疑鲁勾践即刘向《说苑-指武》所记载的鲁石公,两人同姓,同是 剑技家,只是名字不同,而很可能是同一个人的不同名号。刘向曰:

鲁石公剑,迫则能应,感则能动,吻穆无穷,变无形像,复柔 委从,如影与响,如庞之守户,如轮之逐马,响之应声,影之像形 也。阊不及粉,呼不及吸,足举不及集,相离若蝉翼,尚在肱北眉 睫之微,曾不可以大息小,以小况大,用兵之道,其犹然乎!此善 当敌者也,未及夫折冲于未形之前者,揖让乎庙堂之上,而施惠乎 百万之民。故居则无变动,战则不血刃,其汤武之兵与!② 这的确是一段高明的剑论,是秦汉典籍中少见的剑论文字。

值得注意的是,首先,以剑论与兵法相并论,这与司马迁“传兵论剑” 之说是一致的,理论上可能有其渊源。其次,起首的“迫则能应,感则能 动,吻穆无穷,变无形像,复柔委从,如影与响”等句,亦见于《淮南 子-原道训》而略有不同:“迫则能应,感则能动,物穆无穷,变无形像。 优游委纵,如响之与景。”③其中的“迫则能应,感则能动”两句,亦见于 《庄子-刻意篇》,只是作:“感而后应,迫而后动。”④清儒王念孙等认 为《庄子》“感而后应,迫而后动”是正确的,《淮南子》《说苑》“二字

[晋]陶渊明著、龚斌校笺:《陶渊明集校笺》卷四《咏荆轲》,上海古籍出版 社2011年版,第350页。

[汉]刘向撰、向宗鲁校证:《说苑校证》卷一五《指武》,中华书局1987年 版,第374—375页。

(3)刘文典撰、冯逸等点校:《淮南鸿烈集解》卷一,中华书局1989年版,第32页。

[清]郭庆藩撰、王孝鱼点校:《庄子集释》卷六上《刻意篇》,中华书局2012

年版,第539页° 互误”。①说明这些剑论家的理论,很可能很早就与黄、老之学或老、庄之 学发生了联系,借用老、庄思想的某些内容以解析剑道。这一点很重要。前 引《史记》卷一。四《田叔传》载,“叔喜剑,学黄老术于乐巨公所”,也 是一个重要旁证,对我们理解魏晋以后剑道何以与道教越走越近,并由“剑 道”易名为“剑术”是有一定帮助的。

鲁石公、鲁勾践这样的名字都有一定的神秘性。司马迁不加介绍便径直 将鲁勾践写入《荆轲传》中,以他的话作为对荆轲人格和“刺剑之术”的深 化认识,前已论及,可能因为鲁勾践名气很大,无需介绍。唐司马贞《史记 索引》说:“鲁,姓;勾践,名也。与越王同,或有意义。” “或有意义” 的猜测是有道理的,很可能“鲁勾践”并非真实名字,鲁石公才是他的名 字,用“勾践”为名,里面应有深义。而“鲁石公”这个名字又不能不让人 联想到传说中授《太公兵法》给张良的“黄石公”。②总之,鲁勾践到底是什 么人,是否即鲁石公?这是难解之谜,我们只能期盼有新材料的发现。

盖聂、鲁勾践都是荆轲在赵国碰到的,这值得注意。这也印证了赵国剑 技的发达,同时也让人联想到赵国“以传剑论显”的司马蒯瞪家族。盖聂、 鲁勾践二人是否均出自司马氏的传授呢?不排除这是司马迁写进这两个人的 原因。

《游侠传》人物的传纪都比较简略,而且以汉兴以后的人物为主,突出 其侠义行为,而侠义行为中并不突出剑的作用。写朱家时,只提到“父事” 朱家的楚人田仲“喜剑”,全传只此一例。郭解是《游侠传》的重点人物, 平生“自喜为侠”,杀人甚多,但并没有讲他喜剑或善剑。由此可见,司马 迁讲的重点是在《刺客传》,刺客必定和剑要发生关系。游侠主要是讲特殊 的行事风格和以布衣而享有崇高的社会威望,“虽为侠而逡逡有退让君子之 风”,不然就是“盗跖居民间者耳,曷足道哉”!

除了以上《刺客传》所载剑技人物外,《史记》还写到另外三位以剑技 成名的人物,即雷被、齐人张仲、曲成侯。

[清]王念孙:《读书杂志淮南内篇第一》“迫感”条,江苏古籍出版社1985 年版,第770—771页。

[汉]司马迁:《史记》卷五五《留侯世家》,中华书局2016年版,第2473页。

雷被,见《史记》卷一一八《淮南衡山列传》:

元朔五年,太子学用剑,自以为人莫及。闻郎中雷被巧,乃召 与戏。被一再辞让,误中太子。太子怒,被恐。此时有欲从军者辄 诣京师,被即愿奋击匈奴。太子迁数恶被于王,王使郎中令斥免, 欲以禁彳复。被遂亡至长安,上书自明。诏下其事廷尉、河南。河南 治,逮淮南太子。王、王后计欲无遣太子,遂发兵反,计犹豫,十 余日未定。会有诏,即讯太子。①

“太子”是指淮南王刘安之子刘迁。雷被的名字又见司马贞《索引》引 《淮南要略》曰:

安养士数千,高才者八人,苏非、李尚、左吴、陈由、伍被、

毛周、雷被、晋昌,号曰“八公”也。②

刘文典认为这节文字其实是《淮南子》的逸文,但并无确证。③这段历 史亦见于班固《汉书》卷四四《淮南衡山济北王传》,内容沿袭《史记》, 差别甚微。元朔是汉武帝年号,五年是公元前124年。淮南王刘安是汉高祖 的孙子,《史记》称刘安“为人好读书鼓琴,不喜弋猎狗马驰骋,亦欲以行 阴德拊循百姓,流誉天下”。他网罗了上千人在门下,并组织门客完成《淮 南子》(本名《鸿烈》)二十一篇。门客中的“高才”是所谓“八公”,雷 被也名列其中,可见雷被是文武兼长之才。亦见刘安在“读书好琴”之外, 也喜欢击剑,至少不排斥击剑和擅长此道的人。而他的儿子刘迁则不但喜欢 击剑,而且“自以为人莫及”,结果不是雷被的对手。雷被“初一让,至二 让,后遂不让,故云一再让而误中”。④由此引发矛盾,演成一场灾祸。

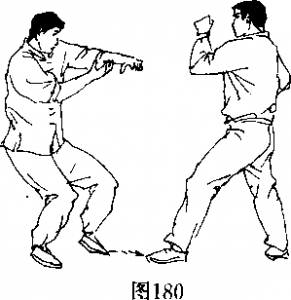

太子刘迁与雷被的击剑被称为“戏”,应该并不是以真剑击刺,而是以 器具代剑比试。秦汉间的“比剑”究竟是如何进行的?没有见到具体记载, 我们只能推测。以常理论,一般的击剑活动,或是一定规则下的比剑,都应

[汉]司马迁:《史记》卷——八《淮南衡山列传》,中华书局201浦版,第3748页。

[汉]司马迁:《史记》卷——八《淮南衡山列传》,中华书局20164版,第3747页。

刘文典撰、冯逸等点校:《淮南鸿烈集解》之附录二《淮南子逸文》,中华书局 1989年版,第758页。

[汉]司马迁:《史记》卷一一八《淮南衡山列传》,中华书局201苒版,第3749页。

该是以“杖”代剑进行的,除非是职业剑士带有赌博性质的比试,才会用生 命为代价进行,不然伤害连连,国家不会不加禁约。《庄子•说剑篇》中将 正式的比试称之为“设戏”,《疏》云:“待设剑戏,然后邀延也。”①“剑 戏”即将开始之前,赵王与庄子的对话很值得玩味:

王曰:今日试使士敦剑。

庄子曰:望之久矣。

王曰:夫子所御杖,长短何如?

(庄子)曰:臣之所奉皆可。②

对话很专业。“敦剑”,《疏》:“敦,断也。试陈剑士,使考较敦断以定 胜劣。”第二句“夫子所御杖,长短何如? ”以“杖”称剑,可有两解,一 是代词,本义指剑;二是“杖”是剑的代用器,不是真剑,而是木制或其他 材质的剑,以防伤害。实际即使是木剑,激烈的击刺仍不免会有伤害。所以 东汉末年,曹丕与奋威将军邓展的比剑是用甘蔗代剑进行的,这相对更安全 些。③由此联想到太子刘迁与雷被的比剑,不大可能是用真剑进行的,所谓 “误中太子”只是击中了太子,最多是重击了太子,并未造成创伤。司马迁 用“误中”而未用“误伤”,是有斟酌的。然骄横的太子便不依不饶。如是 真剑,造成外伤,麻烦会更大。作为“高才”的雷被,怎能愚蠢到用真剑同 太子比试呢?岂非自取其死!雷被事件是汉朝承继秦朝,仍然存在比剑活动 的最佳例证,也是这条史事重要的价值所在,也可以视作许多汉画像砖石击 剑画面的文字说明。

张仲和曲成侯两人,见《史记》卷一二七《日者列传》附褚先生曰: 齐张仲、曲成侯以善击刺学用剑,立名天下。……能以伎能立 名者甚多,皆有高世绝人之风,何可胜言。④

[清]郭庆藩撰、王孝鱼点校:《庄子集释》卷十上《说剑篇》,中华书局2012 年版,第1019页。

[清]郭庆藩撰、王孝鱼点校:《庄子集释》卷十上《说剑篇》,中华书局2012 年版,第1019—1020页。

[晋]陈寿撰、[南朝宋]裴松之注:《三国志魏书》卷二《文帝纪》,中华 书局1982年版,第90页。

[汉]司马迁:《史记》卷一二七《日者列传》,中华书局2016年版,第3914页。

齐张仲事迹无可征考。

曲成侯,或作曲城侯,名矗逢。《史记•高祖功臣侯者年表》载,秦 末,“以曲城户将卒三十七人初从起质,至霸上,为执珪,为二队将,属 悼武王,入汉,定三秦,以都尉破项羽军陈下,功侯,四千户。为将军,击燕、代,拔之。”后改封圉侯等。①《史记》卷一一八《淮南衡山列传》载, 汉景帝三年,吴楚七国反,淮南王相将兵守城以拒吴楚,“汉亦使曲城侯将 兵救淮南,淮南以故得完”。②《集解》引徐广曰:“曲城侯姓矗名捷,其父 名逢,高祖功臣。”司马贞《索隐》称汉初以功封侯者十八人,萧何第一, 逢③为第十八。逢以军功起家,其子捷亦能用兵,父子二人都以用剑 “立名天下”亦在情理中。可惜他们的史事太少,只略知矗逢是追随刘邦芒砺起义的老臣,儿子逢捷也是能带兵打仗的将军,二人剑技究竟如何,传授关系等,皆无所知。

浏览1,922次