外三合肢体,体为大本营,肢为兵将。其中足为车,踩中 门;手为门,占中线,手足相合占中,可四两化千斤。

肘为锤,夹两肋;膝为峰,膝套膝,肘膝相合,穿透劲倍 增,可四两送千斤。

肩为锥,钻摆为用;胯为盘,摆打为放,肩与胯合除调动中 梢节外,还可用借顺滚靠贴敌体,为四两撅千斤。总之,练式式 相照,把把相扣,演练出外拳含实为目的。须注意的是在演练外 三合时,要有势、合规、顺和、相随。因有势则尺寸合规,劲道 疾生,顺和则全身齐进,一贯则六方互应,八面皆安。否则式乱 势散,肢滞体僵,难以促进内三合的环环相扣及内实有拳。

六合中的内三合练内实有拳,外三合练外拳含实,二者合一 才能显示出六合的威力,在道家《阴阳六合真经》一书中指出, 内外三合不能独立论断,只能相互作用。只有遵循道家这一原 则,本拳才能精神意气一贯,达到内外相合和前后左右中,顾攻 不悖、天衣无缝的境界。

六合内外具练时,必须心神贯注,意念随心,气力集中;又 须肩肘手胯膝足做相当的姿势。在做姿势时内三合要内中和,外 三合要外形顺;在技击时,内三合要内中紧,外三合要外形束。 内三合不悖于气血运行及射丹田,外三合不乖戾于肢体变化而相 随,方为内外相合的前提°如果内三合有悖于气血运行,外三合 虽无丝毫乖戾,也是徒有虚架。如外三合存在乖戾之象,内三合 虽无丝毫悖意,也是散气难凝,总无大用。

六合是本拳的规矩。六合中只要有一合不合,就会导致形迟 势散,暴而气乱,静不养灵根,动难敌良将。只有遵照上述之法 去修去练,才能避免以上弊病,才可修出心一动意便随,意一动 气便催,丹田一动肩胯相照,肘膝相应,手足相随,内收外束, 气敛体沓,内催外放,这便是练六合的目的。拳谱曰:“六合基 础在丹田,修内练外气为先,精神意气须一贯,内外相合心形 空。”以上谓六合概论,下述六合姿势。

六合姿势有熊势、鹰势和形意拳站桩下势,熊势六合与鹰势 六合的练法基本相同,只是在手法上略有差异,心意拳的六合与 形意拳的六合内三合相同,外三合的外形较有差异。

六合综合练法有两种势:

熊势。练熊势六合,在猴势舒势的基础上,左足前移,足 后跟超过足尖,所超尺寸为本人的一拳头,足向前,足后跟不离 地,足尖用力跷起。左手呈鸡手,手心朝里置于虎窝处,叠腕下

垂;右手呈金鸡登落手,手心朝里,置于虎窝处,上下两手皆占 中门线。这熊势六合为守法,亦称顾法。在旧时与人交手,如身 157 呈熊势不可进攻对方。

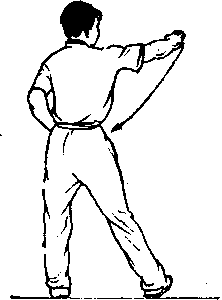

鹰势。鹰势六合与熊势六合基本同样,不同的是左手手指 略屈、略抱,肘夹肋,右手与肚脐眼齐。左手指指向前方呈45。 定势。这鹰势六合为攻法,亦称上法。在旧时与人交手,如身呈 鹰势必须进攻对方。

注意事项

做此势法,身须侧面立,特别是在练下蹲时,面积越小越 好。因小则容易自顾,敌难以攻进我中门;如面积大,极易被对 方所图。

以上六合无论何种势法,均要心一动,意先气后,意领气, 气先力后,气催力,沓腰屈膝伏身站,由内催外、根带梢。此意 是外形舒展导引内在吞吐,内在吞吐催动外形舒展,这样就可形 型与心神统一,由此来完成六合的要求。六合是本拳适变的大法 则,练好六合在运用拳法时就会灵、固、简。灵是变,是随它性 而变化;固是在他人变化不断的情况下,我却井然有序;简是由 于我运用以上二法,就能准确无误地了解对方的动向,无论对方 变化万殊,也出不了我心意之中。下附六合歌诀与拳经歌诀

内三合:心与意合立根基,意与气合暗力齐气与力合寸劲道, 催动外形射丹田。

外三合:手足相合重心准, 肘膝相合身架稳。肩胯相合性情灵,神聚身团日月吞。

拳经歌诀:心意沉于中,内合无形,静心冷发,出手冰青,疾狠真。肢体行于外,外合方圆,动心突收,回手寒秀,工顺勇。

对以上之法要习之研之发挥之。笔者早凝传承志,愿尽余生 学心意。日蹲猴势三百回,细究拳理两三章。

第四节猴势三要

练三意相连。猴势三要是身法中的细节,大体可分为20种, 158 它们是三并、三缩、三沓、三翻、三顶、三松、三和、三性、三

“ 到、三催、三扣、三圆、三曲、三挺、三抱、三毒、三进、三 盘、先三意、后三意等,均需从猴势中一一体现,缺一不可。

三并:足并,膝并,肘并。练振刷精神,集中神志,身似牵 柱

三缩:头缩,尾闾缩,手足心缩。缩练吞,展练吐。

三弯:腿弯,背弯,肘弯。练束屈弓叠,练浊气变清气,引 气上旋。也是进退裹合的主要势法。拳谱称三弯套,外练弓曲 束,内练气冲关。

三齐:鼻尖、膝尖、足尖三尖齐,为的是练身躯中正。拳谱 中称其为三尖照,拳经中称十二时钟降下池。三弯与三齐是不可 分割的,是最挨近的两项要求。练此法的目的是自身的中正屈弯 使体内产生压强,动作越到位,压强越大,爆发时可衍生出自身 身体数倍的力量,而且不累己,不伤己。此二法是猴势若干动作 中的纲。

三心:足心,顶心,手心,指的是涌泉、劳宫、百会三穴,

这三穴均是真气循环中转活跃的部位,是脉络、孙络最密集的部 位及真气中转吞吐的部位。三心缩是内吸的意思,也是收敛散气 的动作。三心沓是真气入丹田,聚养蓄凝的动作。三心吐是真气 爆发催外形做工的动作。

三沓:顶心沓手心,,手心沓足心,足心沓地。是练形松和引 浊气降下,迫使真气上旋的最根本的练法。

三翻:天地翻,阴阳翻,波浪翻。是练丹田养功发功的动 作,也是练真气循环和气与力合中的一个姿势动作。

三松:上节松,中节松,下节松。是练顺其自然和引布真气 的方法,也是蓄力爆发和练凝神聚气的必由之路。如上节松,可 以气达四梢;中节松,可以气入三心;下节松,可以气沉涌泉; 手脚松,则气到指尖;关节松,可以气养百骸;外形松,则润养 全身;内在松,则脏腑气充。松是紧的基础,柔是刚的前提。

三顶:足心下顶,手心外顶,顶心上顶。此三顶实为二顶, 二顶是足起到天门,气出关窍直达泥丸宫,展身时钉顶,此时的 泥丸宫犹如加压站,将真气输入任脉。练时可养聚,用时可崩 横。

三和:胯肘膝和,手足腿和。此法可外去悖逆,内去乖戾, 练静谨警。

三性:三性是指眼、耳、心。眼有明性,耳有灵性,心有勇 性。练知己知彼,审时度势,练到大智若愚,方为练出三性的内 涵。拳谱曰:“眼有明性,观六路;耳有灵性,听方;心有勇 性,放胆即成功。三性齐明,击顾果断。”

三到:心到,意到,气到。心到生勇意正,意到生法气腾, 气到如箭穿行,无论练动或练静,如不精通此法,则可导致内不 成拳,外拳不实。

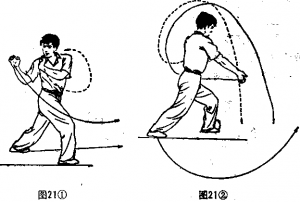

三催:步催,身催,手催。步催是下节催,足进卷地风胜似 钢箭穿,腰催是中节催◎此处讲中节指上中下的中节,在心意拳 中,腰称为根节。拳谱曰:“树的根在下,人的根在腰。”腰催 束身直进,身直起,犹如熊出洞。手催谓梢节催。腕掌催指翻手 为云,覆手为雨,促使翻掌拨着有势。拳谱中称根节催中节,中 节催梢节谓之三催。

三扣:肩扣,掌扣,足扣。肩扣真气到肘,掌扣真气到手, 足扣真气贯满全身。凡扣均需阴阳翻转到位。

三圆:背圆,胸圆,虎口圆。背圆蓄劲充实,气路畅通;前 胸圆真气贴背,两肋力丰;虎口圆劲力外宣。

三屈:二肱屈,脊椎屈,两手腕屈。二肱屈力富,脊椎屈力 臻,两手腕屈灵巧。

三挺:项挺,膝雄,腰挺。项挺则精气贯顶,真气冲通玉枕 关,进入泥丸宫,项挺导引;膝挺撅撅;腰挺力贯四面八方。

三抱:丹田抱,两月寸抱,胆量抱。丹田抱气,气不外漏;两 肘抱肋,出拳不乱;胆量抱身,应变不忙.

三毒:心毒,眼毒,手毒。心毒如捉鼠狸猫,眼毒如扑兔饿鹰,手毒如猎食猛虎。

易筋的改变为轻动,轻动指的是肌肉和筋络的改变。练合入 顺字诀用清静无物,用意领气随去练,练出筋脉吞吐,练成小 圆。

易髓的改变为灵动,指的是经络和气路的改变。练一贯入借 字诀,用绝象引气归根,练气催音发,练出骨髓吞吐,练出直圆 达到滚豆成圆之圆。

这三动均须同时体现百会、劳宫、涌泉三穴和浑身毛发也能 吞吐。无论哪种吞吐,吞吐时要外形随于腰,内气发于丹田,丹 田贯根节,根节催中节,中节追梢节,四梢皆惊。另一层道理, 三动主要是改变一种原有的运动轨迹和用力习惯,并重新练出一 个心意拳所需的新的运动轨迹和新的力道,然后运用这种新的产 物去做功。

三动的根本练法:一是以外引内,二是以内催外,三是内外 一贯。以上是三动的综合法则,下面对三动的内涵细则逐个注释。

重动:重动是拳练人,练精聚,练气与力,练出蹲搬砸的细 节,这是改变习惯肢体运动轨迹和习惯用力的开始,也是统一肢 体劲力,把浑身的散劲练成整劲,也是练凝聚精气和布气的法 贝。这重动多属取法,练时先用不出步蹲猴势进行。这种练法在 初练时外表要求苛刻,棱角必须分明,动作必须到位,姿势必须 合规。先以慢练为主,后以快练为要。初练一般不宜多发快劲。 这种功法普称易骨功夫。另一层道理,骨即力量,包括力的方向 和气劲运动的速度快慢,躯干和四肢用力配合的改变。因初学者 用力习惯的过程,就决定了这种改变必须是缓慢的、持之以恒 的,只有这样才符合重动的技术要求,只有对原有的运动轨迹和 习惯用力的彻底改变,才算打好下一步轻动的基础。对于练重动 一法,口传为慢练细节、快练劲节。慢练重动时,慢的不能再慢 了还觉快。练时,身法多练反弓法,以横为主,足重钉,头要狠 顶,身直起。手法多练拧旋翻转的动作和贴身下沉上提劲,全身

配合用脆决劲,着重体现抖擞劲。以上练法先慢练,因慢则规则 明,势法清,固根基,实力生。等慢练重动能够顶心沓手心,手 心沓足心,一沓到底后,气起到天门,便可转入快练重动。只有 快练重动,才能刚劲生,势汹涌,练到脆猛短疾,齐整稳沉,严 整壮重,出手兔惊,回手火烧,停似木鸡,动似枝摇,这就达到 了快练重动的目的。练重动时,无论慢练或快练,开始时均可苦 恒蛮拙,因蛮可势汹涌,拙可实力生。先慢练重动是为了与彼接 手交技不出现轻浮的弊病。若慢练重动过久又恐生滞僵,而出失 灵显呆的弊病,因此慢练重动后必续以快练重动,否则就是将下 盘练成盘根铁柱也不足以至用

在起伏转折的各种技术动作时身躯大缩大展。练四肢时,上

肢练两手不离心,两肘不离肋,出洞入洞紧随身。练下肢时练并 膝,犹如剪子固。在以上二法的前提下,手脚的动作可大开大 合,鼻可大呼大吸,口可大出大入。同时还须做到定要静,动要

迅,桩功稳固,搬砸到位。拳谱曰:“重动视阳反阴去。”练到 疾速含刚,慢迟也含刚,并三心发热,这是重动已到火候的反 应,在这种情况下便可转练轻动。下附重动歌诀:练法是在易骨的前提下,用易筋八法将连接身躯、肢体、头 颅八大块的筋、韧带和骨肌拉松,拉开,拉长,特别是委中大 筋、腰脊正筋,更需要首先拉开,为易筋的主要练法,也是轻动 的内涵。这种做法是轻拉小缩,慢拉快缩,快拉慢缩,三拉互 易。这些动作可以从压腿、后弓腰等法开始。压腿法有高低两 种,开腿法有斜正两种,踢腿法有正起踢、斜起交叉踢、外摆里 勾踢、肚里掏腿踢、前后扫踱腿、连环腿、七叉八叉前后翻等 法。这些动作虽是软功的练法,可也是拉筋易骨的具体用法。在 练轻动中无须何种动作,均须松中含紧,慢中藏快。松,是松中 紧;紧,是紧中跟;慢,是慢中随;快,是快中顺。以上谓开筋 的方法,一直练到不紧而紧,紧而更紧。这方法不但是开筋的方 164 法,而且能同时达到上气下沉,下气上旋,凝聚于丹田,贯注于 全身,爆发于四面八方,传导于四肢四梢,并可力透肩背。易筋 术练成后,既能体现出外柔内刚,又能体现出内在混元和外形浑 圆的匹配。拳谱曰:“轻动上身投手举足之时,闪目转睛之间, 起伏转折之中,心意相印,缓疾突变,突阴突阳,松中突紧,紧 中突松,斜中突正,正中突斜,起中突落,落中突起,刚中突 柔,柔中突刚,动迅静定,快慢互易,阴阳相合,刚柔相济,内 在真气,突敛突暴,外形动作,自然而然,身随腰转,肢随体 动,膀随身斜,形随气抖,手随身擞,练到轻慢动生柔,轻快动 生刚,三心冒气,有了这种感觉,那是轻动练成的特征。

轻动:轻动是人练拳,练气腾,是重动的纵深,练心与眼及 顺随,练出气腾转练灵动,是提高自身对异物动向的感悟和劲力 运用的调配,普称易筋功夫。另一层道理是把重动练出来的新劲 道加以柔化,用意不用力,用圈不用拳,用化不用拔,用拔不用 拨,用拨不用碰,用碰不用思等法转化。练轻动也是用快慢二

法,此处的快慢二法,均可劲断意连。无须哪一种练法,皆须思 想放松,肌肉放松,全身动时以顺为主。练轻动时的动作,快的 不能再快了还觉慢。

下附轻动歌诀:灵动:灵动是心练拳,练神迁,练就心一动全身具备,丹田 一动浑身具动,练手和身。灵动是重轻二动的结晶。从疾狠真的 本能反射,转向勇猛短毒的条件反射,达到灵动。从阴阳相合到 刚柔相济,从丹田一动到浑身具动,从一触即发到无心无意,从 无心无意到无意无拳,从以上三无返归无极是真艺为目的,以此 提高处置各种情况的敏锐性,即先敌一步的反应,最终达到随触 即发,迂峰而化的层次。另一层道理,用行功之法将重动练出的 猝刚,轻动练出的潜刚,用灵动的练法合二归一,用养道之术, 练万气归根,养丹润田,培养一气裕充,便可重内不重外,重神 不重形。也就是说练拳时拳无拳,可是拳拳截拳;用拳时,意无妙中生玄心生勇,更换轻动练灵功。

意,可是意意截意。重内是真气滚腾,以内催外。不重外是内动

外随。拳谱曰:“武术却道无真经,任意变化势无穷,汝要悟的 婴儿玩,才知拳法天生成。又深知悟的婴儿玩,打法天然是真 形,及打人犹如婴儿吃奶。”

这灵动是内劲的体现,内劲是精气神的衍生物。只有蕴厚的 内劲才能体现出外形灵动中的特殊技能。练灵动时,无处不丹田。

练灵动先练静心,静心的练法是先找一处养静的地方进行静 养,或蹲或搬或砸或坐或睡,舌顶上腭,眼观鼻,鼻对脐,提肛 收臀,裹胯,缩尾,目视鼎,出入二气不闻声,用此方法进行静 养。静养时撤开二六连环锁,四象飞空,三心归一,用意念将自 身容入大自然。按拳谱中描写的,“茫若扁舟泛巨海,呆若木鸡 置庭中”,养练双修。这种练法称之为返本还源,回归无极。达 到这种境界就可调息,用吸至丹田、呼之肺经之法,练到耳不闻 声,心旷意畅,出现忘我,进入觉明,只有这样才符合入静的功 法。拳经曰:“静中寓意,意中蓄气,气中蓄动,动中气冲,气 冲意送,曰开气路,曰开气窍。”此法是入静的内涵,灵动的核 心。其实体现的是一种动作的尺寸劲节劲道。以上动作看似肢体 动作,它实实在在的是天真一气在做功。无论练用养,只要三心

总之,重动练架筑基,练出势法清,练到实力生,用腹式呼 吸,练时大阳阴开或大阳阴闭,毛发涨。此法在束钻抖决中体 现,体现时要极端闭五行,劲气毒狠,身足弓催,用直刚劲,猛 踮劲,以劲颠人。

轻动练意要练出逆呼吸,练鸿毛不能加身,飞虫不能触肤。 鸿毛触我我顺随,飞虫触我我抖擞。混元真气走冲脉旋带脉,均 匀自如轻漂疾利,手法要滑活突变,轻灵奸毒;身法要翻浪续冲 浪,翻浪翻浪又翻浪,翻浪之中细思量。思量它外形慢柔,内在 强暴,暗刚突变,内劲追人,击敌于动静之间。

灵动练心显神练出意识呼吸,练虚实皆有和关节旋转的角度 加大,练轻快活跃,灵刚假虚,突脱随心,视彼如小草,并能做 到柔接刚送,丹田猛射。

三动的总要是紧凑圆滑借机行事,趁势压分一式多意,一势 多拳。对初练者重动谓有意,轻动谓随意,灵动谓无意。其三动 的共同特点有功法的封闭,打法的借顺,步法的迅捷,上法的敏 锐,腿与足的灵活,手与臂的巧妙,外形的工顺勇,内意的疾狠 真,又入无极要除意念,入太极两仪要明阴阳,入三才四象,要 头身四肢相呼应,从有欲生巧练到无欲生妙。此为三动的真正内 涵。

第六节十三劲

练沾随抖擞。十三劲是气和力合的产物,是前辈按道门调气

法修炼出来的。

拳谱曰:“然理亦可三焉,盖气之帅也,气者体之存者,心动而即随之,气动而力即易之。”练力易劲需三分练七分养,此

法是静中养,静中修,静中练,练时稳中求速,速中求闪,练到 167 力随气透出肩背,力易劲就算成功了。戴氏心意拳总结出了人有十三拳,十三拳中有八十一式,式

于式之间都有明显的差异,它一式一劲,所以又称八十一劲。这 里先论十三劲,这十三劲的直劲、闭劲、开劲为帅;扑劲、裹 劲、决劲、摸劲、竖劲、点劲、搓劲、弹抖劲,这九劲谓将,其 余69劲为兵。而点劲却是诸劲的总要,因无论什么劲均须显现 于点劲。劲虽然繁多,练者掌握直劲、闭劲、开劲、寸劲即可。

直劲从字面上讲是显示外形动作直来直去的体现,以内催 外,丹田之气催腹,腹催胸,胸催肩,肩催肘,肘催手,气劲直 达四肢四梢不旋不横为直劲,也称子午劲。直劲是硬打硬进,四 两送千斤,多运用于手,主要是练重动使用的劲力 这种劲是通 过真气运行把拙力膂力催贯而出变成的劲力,最后体现在抖擞刹 的一瞬间,所做的功叫做直劲。此劲是筑基壮体,显刚露形之 劲。运用直劲出手疾刚,无论挑压裹挎扑决刁拿,啦一声,短 脆齐整,浑身力量随着呵音露于形,显于神,作浦于最后的颤 抖。这是直劲的用法。

直劲是由两种刚劲练成,初练用的是僵刚,随着功力的加 深,出现柔刚。僵刚是初学者出现的一种自然现象,是旧力以 去,新劲未来,一时抛不开自己原来本身的拙膂二力。在心意拳 中这种力称为僵力或僵劲,练或用作用出来后叫做僵刚,这种刚 劲在技击中是无法运用的。因这种劲是外强内弱,内在无实质东 西存在,更无柔劲的配合,只有外形的动作体现。练直劲须由内 着眼,由外着手,筑基增气合劲,随着功力的加深,然后出现柔 刚,这柔刚指柔中有刚,无论柔中带刚还是刚中含柔,均须练到 整而发,发而刚,自感不滞,那直劲也就成功了。

直劲的练法有二:第一肘尖要下垂,双肩要沉沓,一手在心 窝处,一手在丹田处,双手叠腕下勾,身呈猴势,尺骨^骨处的 肌肉皆要放松,手和肘的劲力向肩部转移退缩。第二,练用时, 劲力从肩催出,集中于掌根,大拇指伸展,但要略收,二拇指屈 成弓形,无论走架交技,此为主掌,此掌出入皆滚翻而出,翻滚 而回,翻掌时无论阴变阳或阳变阴,必须到位,且五指不可极力 撑开,掌心劳宫穴的吞吐,不可过大过实,如拇指根部的关节向 外撑涨时,劲力不可过大,否则就会出现僵劲的弊病。练此法在 沉肩的同时还须松肩,因肩关节是上肢的根节,拳谱曰:“人之 气循环于任督二脉,人之劲发劲于井池双穴。

练时腹式呼吸,要大开大合,大阴阳开,大阳阴闭,血梢发 胀,自闭五行,束展一气,抖决猝刚。

直劲练成后,转练闭劲,因直劲消耗体力偏多,且断力,有 显筋、暴肌,极易显露本人一举一动的意图,到时若不换练闭 功,实实弊大于利。

浏览930次