是他,自幼秉承家学,8岁即在父亲的严厉督导下,刻苦习练 意拳;

是他,十年动乱,随家举迁,在昌平荒郊那段艰苦的岁月里, 遗志不矢;

是他,文革之后,和众师兄弟随家父进行了长达5年的强化训 练,用血汗灌溉了那令人难忘的青春;

是他,1982年参加北京市散手比赛曾以47秒的时间将对手击 打休克,并由此而被禁赛,原因是拳头太重,怕出危险;比赛规则 亦由此而被改动,被誉为“用拳头改变规则的人”;

是他,艺成之后,足迹遍及全国各地,讲学授艺。每到一处, 切磋交流,未曾一负。

是他,1988年应香港意拳学会之邀,赴港讲学达半年之久, 使意拳之风流溢香江两岸,推动了香港意拳的发展;

是他,1992年应日本太气拳研究会之邀,又携艺东渡扶桑, 讲学授艺,完善了日本太气拳理论与技术体系,并于富士山下,凭 意拳真功力挫武道群雄;

是他,北京地坛决战法国自由搏击冠军;王府大酒店,轻取韩 国跆拳道黑带高手;华侨饭店较技新加坡武术家狮王,以绝对性胜 利扬我国术神威;

是他,1994年成立宗勋武馆,培养的学生及弟子达两万余人, 并多次蝉联意拳推手散手比赛的冠军,为意拳在全国乃至世界的普 及推广作出了巨大的贡献。

是他,不惜花费巨资,历时半年之久,足迹遍及全国名胜古 迹,拍摄了第一部意拳系统教学光盘——《中国意拳》;

是他,40年来,在拳学的道路上孜孜以求,如今已是德馨四 海,艺达五洲。

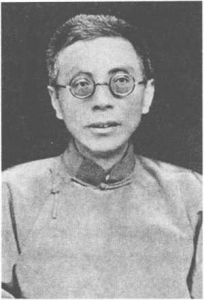

他,就是当代中国著名武术家,中国意拳的实力捍卫者,意拳 第三代嫡系传人姚承光。

意拳就是姚承光的生命!

2004年8月5日下午,阴有小雨。

北京东城帽儿胡同21号,在姚老师那狭小的客厅里,我有幸 采访了这位誉满世界的实战技击家。

窗外,霏霏细雨,淅沥着绵绵的禅意;屋内,情意融融,飘逸 着淡淡的茶香。

姚老师正用一种和蔼且略带沧桑感的语气娓娓诉说着那曾经的 痛苦年代和光辉岁月!

1953年,姚承光出生在北京一个极具武学氛围的家庭。

父亲姚宗勋乃一代武学宗师王萝斋先生的衣钵传人。姚宗勋先 生,1917年生于浙江杭州,自幼寄居北京,早年毕业于中国大学 文学系,不仅文化知识渊博,且拳学造诣高深莫测。少年时代先生 就爱好西方现代体育和中国传统武术。16岁时,拜在北京著名武 术家洪绪如先生门下正式学习潭腿和内功拳。1937年秋,绪如先 生率弟子造访王萝斋先生,三战三北而心悦诚服,遂率众弟子一起 拜在芋斋先生门下学习意拳。于是姚先生亦有幸能追随罗老杖履, 不离左右。姚先生精研拳学,刻苦练功,仅3年时间就成萝老门中 之佼佼者。1940年夏,罗老在北平登报交流武学,以武会友,众 多来访者都由姚先生代师比武,未曾一负。后追随多老学拳者都由 姚先生代师授艺。先生功力深厚,拳理精深,深为同门师兄弟所敬 仰。1941年罗老赐名姚先生“继琴”,示为己之衣钵传人。并题诗 赠扇曰“老夫授受有宗勋,当知吾道不全沦”。可见先生在多老心 中之地位。姚先生得罗老之衣钵后,毕生谨遵师教,致力于拳学研 究,积数十年实践经验,将中外武学融会贯通,结合现代科学,使 意拳体系逐步完善,乃一代承前启后的拳学大师,为意拳和中国武 术发展作出了重大的贡献。姚先生一生虽学识渊博,功臻化境,但 他从不持技傲人。他最忌讳沽名钓誉,奴颜术取。他唯一的愿望就 是厚植根底,学成报国。所以爱憎分明,宽容大度,任爱慈祥,刚 直不阿是姚先生一生的真实写照。

从小承光和弟弟承荣就生活在这样一个环境里,受到了良好的 中国传统式的家庭教育。从他们的名字上看,“承光、承荣”就是 要继承中华民族的光荣传统,从小要培养自己的优良美德。再加上 姚先生对他们俩人希望甚殷,管束甚严并且教导有方。姚先生教导 承光、承荣哥俩,从来不用戒尺,而是言传身教,用姚先生自己儒 雅可掬的文人气质,博问强记的学识以及高洁醇厚的人格魅力。这 一切无疑会对幼年的姚承光产生重要的影响。它意味着,人生一开 始就是以一种纯正的人性定向为道路在脚下延伸的……

然而就在这样良好家风熏陶下,并没有给承光带来一个健康的 体魄。早在1953年,由于政审问题,姚先生将出生不久的承光、 承荣送到四川重庆亲戚家寄养,一直到1962年8月才接回北京。 此时姚先生的政审虽已结束,有关部门亦允许其在北海公园、中山 公园等地教拳,赚取微薄的生活费,以此来养家糊口。但当时正好 赶上国家的粮食极度短缺时期,而他们哥俩又正处于身体发育的关 键时刻,所以严重的营养不良,导致承光面黄肌瘦,身体赢弱。到 医院检查确诊为贫血,并带有明显的肝脾肿大。看着孩子整天有气 无力的样子,作为父亲的姚先生看在眼里疼在心头。终于有一天, 姚先生对承光说:“从今天开始,你和弟弟跟我一块儿站桩吧,这 对你们的身体有好处。”站桩?像个树桩一样直立着不动。这对于 两个天真烂漫贪玩耍的孩童来说简直太不可思议了。一开始,觉得 很好玩,但好奇劲儿一过,就感到枯燥乏味了。要不是姚先生强迫 他们哥俩每天下午放学后把书包放下必须站桩,他们早就把站桩的 事抛到九霄云外去了。即使姚先生看着他们,他们还是静不下来。 人在屋里站着,心早就被窗外玩耍嬉戏的小伙伴给带走了。无奈之 下姚先生索性就让他们对着墙角站。面对光秃秃的墙,哥俩心中充满了委屈,之所以能坚持站下去,只是因为不站就要挨父亲的骂。 同时,哥俩也在急切地盼望着,盼望时间能插上翅膀疾驰而过,凑 够了数儿,父亲就可以放他们出去玩了…….

那时就是这样,承光根本就不知道什么是站桩,只知道在他们 不听话的时候,父亲就用这种方法来惩罚他们。而至于后来能成为 震惊中外的拳学家,在那时似乎就是一个遥远而不可及的梦……

就这样,日子流水般一天天过去,很快到了 1963年的夏天。 快一年了,每天就这样在父亲的督导下站着,站着。说实在的,意 拳站桩就是对年人来说,也没有几个能常年坚持的,更何况两个 8、9岁的孩子。童年是七色的彩虹,五彩斑斓,然而在他们的童 年里却没有玩具,没有游戏,更少在父母的怀抱里喃喃娇语,等待 他们的却是每天对着墙去苦熬时间。为此,他们哭过,闹过,但都 被严厉的父亲震住了。有时,他们心里也纳闷:平时生活中父亲是 多么的呵护他们,可为什么在站桩上对他们如此苛刻。可他们哪里 知道,父亲又何尝不想让两个孩子拥有一个快乐的童年呀,可为了 他们的身体,为了他们将来,更为了伟大的意拳事业后继有人,他 不得不这样做。每天晚上,看着睡着的哥俩嘴角上挂着的那一丝微 笑,姚先生心中感慨万千:对于孩子,快乐的童年也许只有在梦中 拥有!好好睡一觉,好好玩一场,睡好了,玩好了,明天一早咱们 还得去跑步……

1963年夏天,承光练习站桩已经一年了。一年来,有笑有泪, 有得有失。然而最终的结果是,他的脸色红润了,身体强壮了,贫 血,肝脾肿大的症状消失了。与其说这是奇迹,不如说这是一年来苦熬时间的必然。承光逐渐体认到了站桩的好处,于是对于每天的 站桩也由被动而变为主动。那时站桩,姚先生并没有给他们讲什么 意念,只是让他们放松,不要用力,静静的站住了就行。所以那时 对意拳的认识还非常的肤浅,只是感觉刚开始时很难受,全身酸 痛,后来逐渐的身体越来越舒服,精神头也越来越好,再后来要是 有事耽误一天不站,浑身感觉很别扭。总之站桩逐渐的成了承光生 活中不可或缺的一部分。

1962-1966年期间是姚先生练拳教拳的高峰时期,每天家里 都是人来人往。姚先生的师兄弟杨绍庚、于永年、王斌魁、李见宇 等经常过来同先生见面,谈拳论道,交流拳技。姚先生早期的弟子 白金甲、薄家聪、赵绪泉、欧阳成等也经常过来练功。还有从其他 地方慕名而来的意拳爱好者及当时在北京读书的大学生等等。那时 家里可以说就是一个练武场。每天姚先生都专心致志的为他们讲拳 授艺。而这时在每天放学后,承光和承荣就主动把书包放下,来到 院子里,抱起间架,一边站桩,一边聆听父亲的讲课。就这样每天 耳闻目染,让承光逐渐意识到:原来意拳不只是站桩呀,还有许多 比站桩更有意思的东西。父亲讲课时即兴演示的每一个动作,虽然 简单但却蕴含着一种说不出的奇妙感觉。尤其是当他看到父亲和学 生做散手时那猛脆的发力,将整个人打的腾空而起,掀翻在地。于 是就想,有朝一日自己能像父亲这样该有多好呀!在崇拜父亲的同 时,更增强了他进一步学习意拳的决心。终于有一天,承光向父亲 提出申请:要学习意拳的试力、发力,要和其他人推手,散手,向 父亲一样把他们都打翻在地。看着承光信心十足的那张稚气的脸, 父亲笑了,爱怜的摸着他的头说,慢慢来,你会做的比我更好。会 吗?承光摸摸自己的头,看看正在教拳的父亲,心中充满了疑惑。

从那时起,承光就暗暗下定决心,一定要把意拳练好。于是在 父亲的悉心指导下,他又相继学习了意拳的其他功法。由于有一年 多养生桩的基本功,身体已经松下来了,所以在技击桩摸劲时,找 的特别的快。当年萝老教技击桩一上来就让学生体会摸索“整体浑 圆力",这是非常困难的。姚宗勋先生认为自己很笨,这样做根本 体会不到,于是就偷偷的将整体浑圆力拆开来一个劲一个劲去找, 先前后,再上下,再开合(左右),单劲找齐了,再将前后、上下、 左右的程序打乱,最后达到六面力同时摸劲儿,即萝老所要求的整 体浑圆力。这种分对组合的摸劲方法使姚先生的劲儿找的最快最 整,大大提高了意拳站桩摸劲的质量。所以教承光时,父亲也让他 从前后摸劲开始找,然后再找上下开合劲。

这个时候姚先生就开始告诉承光如何去运用意念了。意念是拳 术的灵魂,因为任何人体运动都是在神经系统的支配下肌肉收缩作 用于骨骼的结果。也就是说以骨骼为杠杆,关节为枢纽,肌肉收缩 为动力,使人体实现各种活动。由此可见,神经系统的支配在人体 运动中所处的位置是何等的重要。而神经系统又始终受精神意识到 控制和影响。“意为力之帅"就是讲的这个道理。意拳练习要突出 一个“意”字,就充分说明了 “意念活动”在拳术训练中的重要作 用。父亲说的虽然很专业化,但承光似乎只是略微的能明白一点。 父亲能看出来,让孩子完全理解还是有些难度的。于是父亲就给承 光讲,当你站桩时就好象站在水里一样,四周都被水簇拥者,每一 动都能感觉到水有很大的阻力感;当你试力时,就好象自己在水中 游泳一样,身体慢慢动起来,细细体会水的阻力感。阻力感越大, 你的功力就越大,明白吗?这次承光倒是略有体会的点了点头。

从此以后,练习意拳便成了承光每日的必修课。每天下午放 学,父亲的第一句话就是把书包放下站桩去。这个时候再也不用父 亲多督促,承光便和弟弟承荣来到院子里站桩、试力、发拳。

在小学五年级时,承光已是12岁的少年了。年龄虽小,但在 父亲的悉心指导下,经过几年的系统训练,对意拳也有了一定的体 会。这时又接触了发力和推手,身体灵活了许多。当时他与来家里 学拳的北京的大学生推手,也能施展技法,突然发力将他们发放出 去。整个人精神气质也都有了很大的改变,较之以前,简直判若两 人。此时他也真正体会到了意拳对人的心理和生理的巨大的潜在作 用。在这个阶段的训练已经由原来的被动完全变为积极主动。而且 态度非常的认真,训练也非常刻苦。父亲看在眼里,喜在心头,认 为孺子可教,意拳后继有人!

是呀,自幼便在正统的氛围中吸吮着意拳的乳汁,这种“根文 化”的熏陶,对姚承光今后的人生发展道路无疑会产生重要的影 响。甚至可以说,在一个人可塑性最大的童年时期,往往是直接接 受家庭影响而不必通过内心的中介。所以这种最初的熏陶,不仅滋 养了姚承光的气质、性情,而且已经渗透血液,浸入灵魂,中国拳 学文化的精神蕴育了他后来高深莫测的拳学造诣。而这一切皆来自 其得天独厚的家学渊源和父亲那严格的启蒙教育。

记得有一天,训练完之后,送走了学生和来访者,父亲把他们 哥俩叫到屋里,意味深长的说道:“看到你们几年来能坚持不懈的学 习意拳,并由当初的被动反抗不理解到现在的积极主动,我感到非 常的欣慰。现在你们都已经是大孩子了,有些话我也该给你们讲了。 你们可能已经意识到了,意拳不同于一般的拳术。因为它是真正的 中国拳学,既然是拳学,其表现的就不仅仅是技术动作了,还有一 种更深层次的东西蕴涵其中。学习它也同样不仅仅要有明师的指导, 自己的悟性和刻苦钻研的精神,同时更需要努力学习文化知识,具 备多方面的修养。意拳不是培养打手,而是培养拳术家。打手几个 月就能练成,而拳术家则需要耗费毕生的精力。前者是在种花,后 者是在育树。种花虽快,却只有几个月的光景;育树虽慢,可树却 能长到数十年,甚至上百年。所以一位真正的拳术家,不仅要有精 湛的功夫,更要有渊博的学识。只有这样才能赋予他探索的无穷力 量。所以我的意思就是你们兄弟二人在练习意拳的基础上,平时一 定要严格要求自己,一定要好好学习科学文化知识。同时要注意自 己的涵养,对待朋友要以诚相待,对待客人要以礼相待,对坏人要 严惩不殆。做人一定要爱憎分明,不可人云亦云,随波逐流。在意 拳的训练上,你们一定要刻苦,要下大功夫。要坚持,决不能中途 退却。”父亲的一番话,使承光听了后心里头沉甸甸的。是呀,几年 来父亲为了自己和弟弟能练好意拳,耗费了多大的精力呀。当时为 了接待来访的客人和教授学生,父亲一天都不能停下来,晚上还要 自己练功到深夜。然而就是在这种情况下,每天早上父亲5点就起 床,自己先练一个小时,然后再把他们兄弟俩叫醒,带他们出去饶 着胡同坑洼不平的小道跑步。下午放了学还要看着他们站桩。可那 时他们哪里懂得父亲的良苦用心,还时不时的耍小孩子脾气,惹父 亲生气。也许经过几年的磨练,承光真的长大了。他渐渐明白,父 亲从小强迫自己和弟弟练功,不仅仅是为了让他们锻炼身体,尤其 是父亲今天的这一番话语,更让承光朦朦胧胧的感到一种责任感的 降临。突然间,他好象长大了许多,虽然有些事情自己还是力不从 心,但从现在起,他终于明白自己该做什么了。

由于姚宗勋先生一生痴迷于意拳,每日相当于专业化的训练使 他没有时间再去进行其他的工作,所以在解放前后,姚先生一直是 以教拳为业。早在解放前,平时一起练功的师兄弟也都成家立业, 各自为生了,只有姚先生始终将意拳的训练放在第一位。姚先生的 父母生前是生意人,所以当时的家庭条件还相当可以。等到姚先生 20多岁时,已年迈的父母对他说,你已长大成人了,在北京生活 了这么多年,已熟悉了这里的一切,我们年纪以大,想回浙江老家 颐养天年,给你留下一些银两和一座院子,你自己照顾自己吧。等 父母都回浙江后,姚先生并没有独自享用这份足够他自己享用多年 的财产。于是银两便成了师兄弟们训练的经费,西城跨车胡同14 号理所当然的成了意拳的训练场地。那时,一些师兄弟迫于生计, 不得不放下意拳,去拉黄包车或摆地摊养家糊口。为了不让师兄弟 们放下意拳,姚先生就对他们说,你们拉车、摆地摊一个月能挣几 个钱?以后不要再浪费时间了,回来一起练功,我每月给你们30 块大洋。中午就到小饭馆吃饭,记我的帐。看到师兄如此仗义,众 师兄弟无不感激零涕。就这样在姚先生的帮助下,众人学习意拳的 经费和场地都得到了解决,尤其是在姚师兄的指导下学习意拳更是 如鱼得水。在解放以前的那段时间,由于姚先生在意拳的研究上投 入了大量的精力与财产,当初父母留下的银两都资助师兄弟们练拳 了,而跨车胡同的院子也由于生活紧张而变卖了。种种原因迫使其 家道中落。

解放以后在1960〜1965年之间,姚先生为了意拳仍然没有找 工作,后经北京市体委的许可,仅以教拳为业,收入虽少,但还能 够顾住全家温饱。

1966年,文革爆发。由于解放前的历史原因,姚先生在文革 期间政治上受到了极不公平的待遇。有关部门勒令禁止姚先生再以 教拳为业。如此一来,全家失去了收入来源,生活一度陷入极度贫 困时期。无奈之下,姚先生只好到街道办事处申请工作,最终被分 配去扫大街。于是每天早上天还蒙蒙黑的时候姚先生就开始扫了, 那时承光和承荣也过来帮忙。北京的冬天寒冷是出了名的,可就在 这北风飕飕的早上,他们父子一扫就是两个小时。哥俩嘴巴冻的说 不出话来,脚冻的生疼,手耍是红肿红肿的。但他们始终没有叫一 声苦,因为他们知道父亲心启更苦,为了不给父亲增添更多的负 担,他们哥俩用红肿的小手用力的抓着扫把,一下一下驱赶着地面 上的垃圾,同命运进行着顽强的抗争。然而仅靠扫大街还是维持不 了一家人的生活。文革期间学校停课,于是在早上扫完大街之后, 上午哥俩又随母亲去拾没有烧尽的煤渣,用来取暖做饭,这样就可 以省下买煤的钱了。

1968年,全家的生活已是非常的困难。因为冬天北京各机关 都要发煤,需要雇人去抬。街道办事处得知情况之后,出于同情, 又让姚先生去抬煤。从来没干过重活的姚先生为了全家人能够吃 饱,不得不将100多斤重的煤,用扁担挑在肩上,一筐又一筐的挑 着。从早上7点上班一直干到晚上7点种才回家。回来后人已累的 不成样子了,但吃完饭后,稍作休息,便换上衣服,叫上承光哥俩 来到院子里站桩练功。

姚先生就这样拼命的干着,生活还是不见好转,经常是饥一顿 饱一顿的。到了夏天,姚先生又去卖菜,还到清洁队做工,跟他们 一起倒垃圾。最困难的时候,姚先生带着承光他们和一个学生许汝 海去北京二环倒塌的老城墙底下捡砖头,每天推着小车装上200多 块破砖头卖给远郊的农民盖猪圈,搭小棚,就这样又干了一年多。

从1966年到1968年,近两年的时间,全家都生活在极不稳定 的状态下,为了生存姚先生可谓历尽艰辛,什么样的苦都尝试了。 想想当年在芸老身边,替师比武较技,精湛的功夫使来者无不畏威 而怀德;同众师兄弟打抱不平,旧北平黑帮势力一听姚宗勋大名, 无不闻风丧胆,那时是何等的威风呀,然而一切都过去了。昔日的 师兄弟们也都迫于生计而四处飘零,自己为了全家的生存也不得不 拼命的干了。然而就是因为有了意拳,有了强大的精神支柱,姚先 生才始终没有被残酷的现实所摧垮。每天再苦再累,早上依然是4 点起床练功,5点以后把承光、承荣叫醒一起练到7点,然后吃 饭,开始了一天的劳动。

1969年4月,北京市政府发出城市居民不在城里吃闲饭的号 召,鼓励没有工作的居民下乡劳动,去艰苦的环境里锻炼自己。当 时姚先生响应政府号召,带领承光他们哥俩来到北京昌平县崔村公 社针顺大队,开始了他们艰辛的农村劳动生活。

面对现实的生活,人只有两种选择:要么沦为命运的阶下囚, 要么就练历为命运的舵手,操纵着命运之舟在人生的汪洋大海中, 劈波斩浪!是呀,每个人都希望自己永远是生活的强者,永远能够 用手中的戟将一切艰难险阻击个粉碎。然而当他无法运用人类的意 志同残酷的现实相争时,他又不得不扮演命运为其准备好的各种角 色。当时,姚先生50多岁,以他的渊博学识和在武学方面的精深 造诣,正是大干一番事业的绝好时机,然而一场史无前例的政治浩 劫,打乱了他自然和谐的生命流程,戏剧般的来到昌平荒郊,在这 个偏僻的小山村里,牧马务农,谁能想到,这一呆就是十年。人生 又能有几个十年!

志同残酷的现实相争时,他又不得不扮演命运为其准备好的各种角 色。当时,姚先生50多岁,以他的渊博学识和在武学方面的精深 造诣,正是大干一番事业的绝好时机,然而一场史无前例的政治浩 劫,打乱了他自然和谐的生命流程,戏剧般的来到昌平荒郊,在这 个偏僻的小山村里,牧马务农,谁能想到,这一呆就是十年。人生 又能有几个十年!

刚来到这里,由于他们父子都没有干过农活,所以一切都得从 新学起。可他们怎么也没有想到,农活干起来居然是那样的累人。 春天间苗、锄草、施肥、挑水;夏天割麦子,脱粒;秋天收玉米、 耕地、种小麦;冬天还要盖猪圈,积蓄肥料等等。夏天被火热的太 阳爆晒着在地里锄草,浑身都被玉米的叶子划破;冬天就更难过 了,山里的北风阴冷阴冷的,而自己穿的棉衣都是缝了又缝,补了 又补的旧棉衣,根本不御寒。有时下地干活,中午在地里吃着白薯 干和玉米饼,满嘴都是冰凌詹,根本就吃不饱。更要命的是当时由 于政治上的原因,他们遭受了极不公平的待遇。每天劳动,干着同 样的活,甚至比别人干的还多,却在报酬上受到排斥和压挤。一个 妇女干一天还能挣8、9个工分,可他们干一天却只挣6个工分;承 光和承荣也被视为“不可信任的年轻人",冬天农闲时,村里组织年 轻人进行民兵训练和政治学习以及其他的活动都禁止他们参加。

但政治上的歧视,生活的艰辛,精神的苦闷,并未摧毁姚宗勋 先生对意拳事业的追求与眷恋。他认为,研修拳学,最终是要体现 一种精神,这种拳学精神是人生中不可或缺的。因为拳学本身就是 一种超越生命与时空的永恒价值。它是人类接近永恒,趋于完美的 唯一途径,她为有限的人生开拓了无限的可能性。人生苦短,宛如 夜空中那瞬间而逝的流星。而真正与人生形成强烈反差的就是这永 恒的拳学精神。就是这种拳学精神,让姚宗勋先生在风雨交加的危 难关头,看到了生命中那美丽的彩虹。于是他教导承光要“穷且益 坚,不坠青云之志。”无论寒冬酷暑,还是农活繁忙,每天都要坚 持练功。

不管头天晚上睡的多晚,第二天清晨4点姚先生必须起床练 功。由于天太早,承光他们干一天的活儿也太累,为了让他们多睡 一会儿,先生就先自己练一个小时,大约到5点左右再把他们哥俩 叫醒。那时春、夏、秋三季早上练习站桩、试力。冬天早上太冷, 姚先生就让哥俩练习发拳、推手和散手,用大运动量来抵抗严寒。 当时打散手没有拳套,母亲就用四顶破棉帽里裹上破棉花、碎布 条,用线缝缝勉强带在手上。晚上收工后,人已累得精疲力尽,仍 要坚持站桩、试力。承光很清楚的记得,有时候晚上站桩,父亲站 着站着就不由自主的靠在后面的墙上,承光心里明白,父亲太累 了!就这样十年如一日,坚持不懈。

那时承光记得父亲给他们讲:“我已经是55岁的人了,农活以 前也没有干过,一天下来跟你们一样累。但人要有毅力,要咬紧牙 关,不怕苦。意拳现在虽然处于低弥时期,但我坚信它不会永远这 样,所以不管在怎样恶劣的环境下,你们一定要坚持,练出真本 领,有朝一日国家需要时,我们也好为国家做一点贡献”。在这样 的环境里,受到这样不公平的待遇,父亲还时时不忘报效祖国,这 样的胸襟,这样的气魄,怎能使人不感慨万千!

昌平的几年,虽然过着衣不遮体,食不果腹的落难生活,但姚 承光最大的收获就是锻炼了自己的意志,增强了自己的练功水平和 奠定了终身从事意拳事业的信念。而这一切都来自于父亲的教导。 没有父亲昔日的教导,就没有姚承光今天的辉煌。也就是那些艰苦 的岁月里,承光真正的认识了父亲,理解了一个拳学家伟大的拳学 精神!每当想起父亲那些语气平和但铿锵有力的话,承光每每都心 绪鼓荡,黯然泪下!

古人说的好:天将降大任与斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨, 饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,以增益其所不能。是呀,从 童年,少年到青年,用承光的话来讲就是该经历的都经历了。哲人 曾言:磨难是一笔用之不尽的财富。而生命的潜能,真个如蕴涵丰 富宝藏的矿,必须经过自身的开采和锤炼,才能让宝藏光芒四射。

而磨难已将生命从沉睡中唤醒,强迫着、督促着自己来进行生命的 历练与升华。在这个过程里,既要有海鸥般追风逐浪的勇气,又要 有骆驼般负重远行的坚韧。经历的越多,承光好象越有一种无穷的 力量,如千锤百炼的利剑一样,在残酷的战场上所向披靡。

1975年北京市的广大下乡知识青年开始返城参加工作。于是 同年9月,承光告别父母回到北京,被有关部门安排在电车公司当 售票员,时年21岁。

终于有了一份工作,终于能够自己挣钱照顾父母了。想想前些 年全家人同甘共苦的日子,想想父亲为了全家能够有口饭吃而拼了 命的去干,承光心里真是百感交集。所以他现在唯一的想法就是要 好好珍惜这次机会,把工作干好。同时,在干好本职工作的基础上 再进一步去练习意拳。

在北京期间,除了每天按部就班的工作之外,一下班承光就去 在北京的师兄家里练功。几个老师兄见了承光的功夫几年来增长如 此神速,都感到很惊讶。昌平几年的落难生活,那么艰苦的条件, 吃都吃不饱,他们是怎么练的呢?其实,这里面的酸甜苦辣只有姚 承光自己清楚。

工作期间,每逢星期天承光都要到昌平看望父母。而每次见了 父亲,他老人家的第一句话就是,过来,做几个动作让我看看你这 一周有没有进步。而后才是询问工作和生活的事。可见在父亲心中 始终是将意拳放在第一位的。而每次看了承光的动作之后,父亲都 会欣慰的说一句,好,看来你小子底下没有偷懒。

您就放心吧,父亲,那么艰苦的岁月咱们都挺了过来,现在生 活有了改善,我怎么会躺在温床上睡大觉呢?您曾经教导我们: “我这么大岁数了,还这样去努力,更何况你们年轻人。人一定要 有志气,要能吃大苦。在意拳的学习上一定要持之以恒,决不可半 途而废。”这么多年,无论在生活、为人处世还是在练功上,您都 为我们作出了表率,您就是我们心中不可逾越丰碑。我们要是再不 努力的话,真的是有愧于您呀!

浏览1,069次