何长海先生1912年出生,祖籍浙江诸暨枫桥何赵(今赵家镇花明泉 村),定居杭州。何长海是中国极具实力的武 术家和技击家,20世纪后半叶浙江省武术界泰 斗和领军人物。

何长海先生1912年出生,祖籍浙江诸暨枫桥何赵(今赵家镇花明泉 村),定居杭州。何长海是中国极具实力的武 术家和技击家,20世纪后半叶浙江省武术界泰 斗和领军人物。

何长海先生8岁拜师韩庆堂,13岁学艺期 间授徒,16岁拜我国著名武术家“江南第一 腿”刘百川为师,攻学罗汉灵令门武功。此外, 在多年的习武生涯中,何长海还主要从学于田 兆麟和刘金声,也曾受教于李景林、孙禄堂、王 子平、杨澄甫等当时比较有名的武术英雄,少

林和武当的功夫集于一身。并于1933年获得 图11.13何长海 当时全国的国术考试中甲等第一名的好成绩。两年后他战胜了到杭州进行 武术表演的俄国大力士,进而闻名全国。

由于何长海极佳的身体素质和悟性,再加上名师指点和多年苦练,功夫 炉火纯青。1933年,通过第二届国考并获甲等;1936年通过民国第十一届奥 运会拳击选拔赛入选为集训队员;1948年,获民国第七届全运会重量级摔跤 第二名(在平手时谦让)和重量级举重第二名(并以501磅打破486磅的全 国纪录)。

与其老师韩庆堂、刘百川一样,何长海精于传统武术技击,并对拳击等 也颇有造诣,具有极为丰富的实战经历。1935年,曾作为武术界代表击败白 俄大力士马嘉乐夫(《东南日报》曾有连载);1939年,击败一日本柔道黑带 高手。

何长海在世时登门求教者极多、影响极大。1949年之后,何长海及其师 弟肖忠义、高小毛等一系的武术被外界通称为“何派”,为我国武术强省浙江 的最大武术派系。其主要弟子包括许大鉴(亦为傅剑秋关门弟子)、沈炳虎、 唐水泉、何子楚(次子)和陈惠中等,浙江省武术队历任教练秦德纯、陈顺安 等亦为何长海弟子。

第十四节武侠小说至尊:金庸

金庸,浙江海宁人,本名查良镭,1924年3月10日(农历二月初六), 1948年移居香港,是香港《明报》创办人。当代知名武侠小说作家、新闻学 家、企业家、政治评论家、社会活动家,中国作家协会名誉副主席,《中华人民 共和国香港特别行政区基本法》主要起草人之一、荣膺中国功夫全球盛典之 “中国功夫至尊”奖、香港最高荣衔“大紫荆勋章”获得者、华人作家首富、原 浙江大学人文学院院长(1999 -2005)0创作有“飞雪连天射白鹿,笑书神侠 倚碧鸳”及《越女剑》等15部武侠小说。金庸小说继承古典武侠小说精华,

开创了形式独特、情节曲折、描写细腻且深具人性和豪情侠义的新派武侠小 说先河,深受欢迎,不少文坛才子和读者都提笔撰写书评,形成"金学"研究 的风潮,亦被改编成影视剧集、游戏、漫画等产品。金庸是新派武侠小说公 认的盟主,被普遍誉为武侠小说作家的“泰山北斗”。其作品艺术成就之高、 影响力之大,至今无人能与其比肩。2013年6月被爆89岁的金庸到北京大 学读博士。

第十五节大刀:李青山

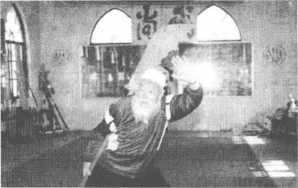

李青山,我国著名拳师,中国武术七 段,回族,河南周口市人,1910年生。幼时 因家贫如洗,先跟父、兄学习拳、鞭,又投 镖师陈金波门下,习心意合拳、查拳、硬气 功,后又学刀枪棍棒,武术功底颇深。在 习武时,他兼学医道,推拿、接骨兑损,还 专心学习文化,连书法也练得刚劲有力。

抗日战争期间,李青山为生活所迫,背井离乡,流落到汉口谋生,后经友人介 绍,去武昌消防队授查拳,那年,他才23岁。1953年到嘉兴定居,向回族青 少年传授武艺。1980年嘉兴成立回民武术队,被聘为总教练,于1982年、 1986年两次参加全国少数民族运动会,表演的心意六合排打功和舞大刀获 得金牌和“道德风当奖”,并获观众称赞。1981年在辽宁沈阳举行的全国武 术观摩会上获大刀金牌奖,所使大刀重90市斤,被人称之为“大刀李青山”。 在首届中国国际武术节上,被中国武术研究院、中国武术协会评为“全国优 秀老拳师”。1983年代表浙江省体育代表团参加了在上海举行的全国第五 届运动会的表演,得到大会的表扬。1984年被国家体委授予“全国优秀体育 辅导员”,并在北京工人体育场举行的接奖大会上进行表演。1985年参加了在西安举行的武术国际邀请赛,李老在表演六合排打功时,经受住一位美国 空手道冠军五次重拳击腹和五次头顶撞腹的考验,结果这位美国空手道冠 军的脖子被自己扭伤而告终,为祖国争得了荣誉。1992年被中国武术协会 授予“中国武术协会荣誉委员”的光荣称号。1995年,被中国武术协会、国家 体委评为中国当代“中华武林百杰”。他是省人大代表,还被聘为浙江省武 术协会顾问。2003年底获浙江省武术协会、浙江省对外体育交流中心授予 的“武术事业特殊贡献奖”o其徒弟韩子强、韩海华,曾在第二、三、四届民运 会上作过表演,并获得大会的优秀表演奖和一等奖。他还参加了武打电影 的拍摄,在香港电影《自古英雄出少年》中,饰演胡大爷一角,表演娴熟的刀 枪功夫。还擅伤科,授艺之余,以推拿伤科为群众解除病痛,治愈者不下 千人。

第十六节当代领武者:陈顺安

陈顺安先生,汉族,1946年2月出生,浙江杭州人,毕业于上海体育学 院,中国武术九段,国家级武术教练员,中国当代“中华武林百杰”,“全国十 佳武术教练员”,“全国十佳武术人物”,又获原国家体委授予的中华人民国 体育荣誉章。国家体育总局武术运动管理中心专家委员会首批专家。曾任 第四届、第五届、第六届、第七届中国武术协会委员、中国武协教练委员会委

员,中国体育科学委员会武术分会委员。 现任浙江省武术协会副主任、武术教练委 员会主任。浙江省对外体育交流中心武 术部负责人,浙江省体育科学学会武术专 业委员会副主任,浙江省武术专家组组 长。曾多次担任中国武术代表团教练出 访亚、非、拉美十四个国家和地区。

陈顺安先生,担任30多年浙江省武术队领队、主教练、总教练和上海体 育学院民

族传统体育专业博士生指导小组成员。长期从事武术教学、科研 工作,卓有建树。培养了大批优秀武术运动员,其培养的运动员胡坚强、张 小燕等参加国际、国内重大武术比赛,共获金牌123枚、银牌149枚、铜牌 138枚,有40人获“武英级”运动员(运动健将)称号,其中有世界冠军吕丹、 毛亚琪、张春艳、亚洲冠军冯秋英等。并有140多人次应邀赴日本、美国、法 国等40多个国家授艺。注重理论研究,有《武术运动员时间知觉培养的探 讨》《培养后备力量的重要途径》《抓重点、建感情、讲科学》《对武术套竞赛 裁判法可操作性的探讨》《浙江省武术的溯源与发展》《旧中国首次擂台赛》 《2008年奥运会武术设项之谄议》等论文发表于报刊、专刊。专著有《长拳 套选》《蛇形拳小套》《武术精粹一棍术》等。参与国家体委组织的我国第一 部《全国武术训练大纲》《全国武术训练教材》《国际武术竞赛规则》及裁判 法、第一部《传统武术竞赛办法》。多次受到国家体育总局武术运动管理中 心及浙江省人民政府嘉奖。

目前,陈顺安先生担任香港国际武术节和台湾妈祖杯国际少林武术节 的总策划人之一,承担着向世界传播武术文化的重任。

第十二章

与武术相关的民俗活动研究

武术是军事武技,也是村野民俗,承载于军事训练,也广泛要流性于民 间,武术与民俗息息相关,是民俗文化的重要组成部分。在大多数的情况 下,民间的武术活动常常以民间游艺的形式在农闲或庙会期间表演,娱乐百 姓,成为约定俗成的民俗活动中的一部分,反映了武术浓厚的民俗色彩。例 如舞龙、舞狮等活动都与武术结合在一起,讲究武术功底,要求身法、步法等 与武术招式套路一般。经过明代抗倭战争、和反清复明运动的双重洗礼之 后,浙江武术性质的民间艺阵也十分丰富。武术性质的民间艺阵起源是在 社会治安不良盗匪横行,加上族群械斗和民变事件频繁,民众为自保,并保 护村里安全,由村中壮丁组成阵头,于平时勤习武术,以备不时之需。

浙江地区与武术相关民俗文化活动资源丰富。绍兴划龙舟、奉化布龙、 兰溪断头龙、浦江板凳龙、磐安炼火、余姚木偶摔跤、诸暨竹马、狸升龙舞、瑞 安藤牌舞、仙居十八罗汉、临海黄沙狮子只是其中的一部分,类似这样的民 俗活动还有很多。这些与武术相关联的民俗活动或衍生于武术流传发展的 过程或将武术与民俗活动巧妙地结合到一起,相互促进、相辅相成,形成了 独特的民俗活动,融入了在这片土地上生存的人们的日常生活。这些与武 术相关的民俗活动,在一定基础上也促进了浙江民间形成良好的民风武俗 有促进作用,有利于武术的传播和发展,并且为当地留下了珍贵的民俗文化 遗产。这些具有武术元素的民俗活动,在当今社会不仅有很大的历史文化 价值,娱乐健身功能,还可以为当地居民带来文化旅游和经济的价值,是值 得人们保护和开发的非物质文化遗产。

研究地域武术文化不能仅仅从武术方面去进行考虑,还要从民俗方面 进行考量。武术文化和民俗文化同样都是中国传统文化这个大的系统下面 的两个小系统,它们之间有着千丝万缕的联系。我们知道,人是各种文化传 承的交流和载体,从另一方面来说,广大的人们群众既是武术文化的载体, 同样又是民俗文化的载体。因此武术毫无疑问地受到了各个时期的民俗环 境和民俗背景的影响,甚至蕴含关于民俗的一些基因。①武术这样赖以生存 的文化环境,使其打上了民间色彩和世俗化的鲜明烙印。

事实上,民俗文化对武术的影响是很深刻的,从小的方面来说有武术的 服饰、基本技法,大的方面来说武术的理论体系,都可以从中找到它们两者 之间的渊源。比如说,商周时期的田猎和武舞,以及两晋南北朝时期的养生 武术,还有宋元时期的市井武术等等。所以我们在研究地域武术文化时候 选取了该地区有代表的一些民俗活动进行研究来探讨民俗与武术文化之间 的关系。

第一节余姚木偶摔跤

摔跤运动作为一种传统的体育竞技项目,在我国发展比较迅速,每年都 会有一系列的比赛举行,越来越多的人投入到这项运动中。摔跤运动的历 史源远流长,是各民族文化长久积累的艺术结晶。余姚木偶摔跤将摔跤运 动搬上了舞台,作为一种艺术表演项目,具有其自身的特点,深受大众喜爱。 余姚木偶摔跤不仅参加了上海世博会得开幕式,作为表演项目之一,还参加 了浙江省非物质文化遗产节的表演以及中国国际动漫节唯一一个非杭州本

①唐韶军.浅析民俗文化对武术的影响[J],体育文化导刊,2007,1.

地的外邀项目,并在各地举行巡回演出,足以肯定其存在的价值。

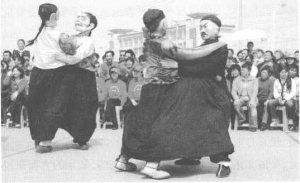

图12. 01. 1余姚木偶摔跤

在原始社会,由于生产力低下,人类为了生存,原始人类只有靠团体的 力量去与野兽搏斗,从而获得食物来生存,而在与野兽的搏斗过程中,渐渐 地形成徒手相搏摔跤动作雏形。此外,在原始社会,人类竞选首领,选择配 偶的时候,都倾向于比较野蛮的方式,往往都是以力量来证明其自身的强者 地位。在这些方式中,徒手搏斗是比较常见的一项,“角力”比较确切的表述 了徒手相搏的摔跤特征。

春秋战国时期,由于当时战乱不断,诸侯争霸,生产力虽有一定的进步, 但仍旧比较低下,生产条件也十分有限。而各国为了配合战争的需要,大量 征兵,而角力活动是训练士兵的重要手段,在军中应用的十分广泛。秦统一 六国后,收缴民间兵器,禁止民间习武弄棒,但没有限制徒手角力活动,开放 了民间的手搏(摔跤)活动。汉代崇尚武力,宫廷民间都有摔跤活动,民间摔 跤形式多样,皇室卫队也将徒手角力作为娱乐欣赏的项目开展活动。摔跤 由军事训练手段,又进一步的发展成为娱乐、竞技活动,其技术也得到了进 一步的发展。

唐宋时期,摔跤运动逐渐发展成了一种竞赛项目,伴有娱乐性的同时积 聚了相当的竞争性,摔跤比赛的日益发展,使摔跤技术日趋进步,从传统的 以力制胜,到以巧制胜,是摔跤技术观念上的一大改变,同时也制定了一定 的规则,以保证了比赛的公平公正,使摔跤运动更好的发展。

明、清时代,摔跤运动得到了更进一步的发展,尤其是清代,满人统治天 下,少数民族的摔跤活动受到重视和发展,宫廷中还出现了专门研究训练摔 跤技术的“善扑营”,训练和培养力士。康熙特别喜欢摔跤,在隆化县建立了 六个行宫,皇帝巡游每到一处行宫,就要举行摔跤、射箭和赛马等各种娱乐 项目,以供观赏。康熙曾依赖宫廷摔跤手活擒鳌拜。

民国初年,国人因长期受到外国列强的欺凌,而领略到了强国必先强 种,强种必先强身的道理。身不强,何以自卫,何能卫国。所以全国开始提 倡体育运动来强大国人的体质,并大力推广武术,而摔跤也在此时重新被流 传开来。摔跤真正定名的时间是在民国五年,当时济南镇守使马良,曾组织 一技术大队,设有“摔角”科,创编“新武术摔角科”一书,是民国以来第一本 摔跤教科书。民国十七年,国术馆成立于南京,列摔跤为必修科。摔跤成为 运动大会中必备项目。直到抗战时期,国共内战,局势混乱,摔跤运动也随 之受挫。

从摔跤的起源和发展中,可以发现摔跤运动的价值体现的转变,从一开 始作为谋生手段,之后到军事训练手段,再到娱乐项目,以及最后的集娱乐 与竞技于一体,它的价值转变与当时的生产力发展水平,社会的稳定与否有 着密切的关系。社会生产力的不断提高,社会的日趋稳定,统治者思想上的 不断重视,为摔跤运动的不断发展都提供了一定的技术和社会条件。

中国摔跤呈现的百花争艳的形式,使摔跤这项运动得到很大的发展,摔 跤运动的民俗文化得到了充分的发扬。每个民族的摔跤运动都是其民族长 远的积累而形成的,积聚了民族的精华,各民族的摔跤运动展示了其民族文 化,风俗习惯。各民族摔跤运动上的较量,取各族特长,发现其不足,壮大自 身,使其技术日趋进步。各地区各民族的摔跤运动的较量,不仅是技术上的 较量,也是其民俗文化的较量,为各民族的友好发展,各民族的共同进步奠 定了良好的基础。

摔跤不仅是一种竞技娱乐运动,在长久的发展中,摔跤运动也被搬上了 艺术的舞台,摔跤作为艺术的结晶,有着很深厚的历史底蕴。摔跤的舞台艺 术可以追溯宋代的“乔相扑”。在宋代,“相扑”是摔跤别称。“乔”就是假 装、乔装打扮。“乔相扑”就是由一人经过乔装打扮,用两搂抱的木偶人道 具,以服装掩盖上体,两手持一对假腿,扮作两人摔跤模样。采用勾、摔、扫、 滚、背、爬等摔跤元素做手脚互摔的动作。“乔相扑”在民间深得人们喜爱, 经过元明清的发展,形成了南北两个流派。北方称之为“二贵摔跤”,南方则 称之为“木偶摔跤”。在浙江余姚泗门一带流行的“损木头人”民间民俗舞 蹈,就是“木偶摔跤”,距今已经有100多年的历史了。如今在浙江余姚一带 的民俗节庆和庙会等大型群众文化活动中,“攒木头人”一直是群众喜闻乐 见的民间艺术保留节目。

木偶摔跤由一个艺人单独操作表演的节目,对艺人有很高的技术要求。 表演者双臂和腿都穿好裤子,上身向前俯,两手穿鞋代脚,扮成两假人下肢 的样子,背负两个相互缠肩塔臂摔跤对峙的假人木偶上身。木偶穿得服装 大都是沿袭清朝的服饰和人物形象,头戴西瓜帽、梳着长辫、穿对襟黑布衫, 布衫需将表演者遮住,造型逼真而夸张。后场伴奏则采用当地的“急急风” 等民间曲牌,伴奏器具则采用锣、鼓、铉和小锣等。

木偶摔跤的技术动作集惊险激烈和幽默诙谐于一体,基本套路有“两虎 对峙” “苍鹰擒雏” “仙鹤甩嘴”“凤凰晒衣”“前进后退”“左翻右滚”“独立金 鸡”“乌风扫地”“饿狼扑羊”“背水恶战”“出奇制胜”“擂地十八滚”等。表 演时,表演者俯伏在联体木偶的衣罩下,全凭着自身的心灵感觉和身体的触 觉在暗中操作,所以需要深厚的艺术功底和技巧。整个场面自始至终只有 木偶人在扭打、撕摔、翻滚、进退,而看不到艺人的动作。到演出结束,表演 艺人掀开罩布谢幕时,人们才恍然大悟。

木偶摔跤是南方的俗称,北方则称为“二贵摔跤”,最早是满族人民庆祝 丰收,欢度节日的一种传统道具体育项目,表演者穿着特定的满族服饰,全 程表演有伴乐,对表演者的技艺要求很高。表演不仅要形象逼真,而且要幽 默,让观赏者看激烈表演的同时能够开怀大笑,起到娱乐的目的。

图12. 01. 2河北省隆化二贵摔跤

二贵摔跤为单人表演形式,表演者背负一个装成两个人的木偶架子,呈 摔跤的架式,穿着不同颜色的服装,以双腿和双臂扮作两人,做手脚互相摔 打的动作。在道具围裙的隐藏下,以双臂双腿模拟二人摔跤动作,以抡、转、 滚、翻、摔、扫、踢、挡、下绊、托举、互相扭摔等武术套路、摔跤技巧和舞蹈动 作,做出滑稽、幽默、逼真的多种摔跤表演。表演分三个场合,即平地、桌子、 地面,而表演又分四个时段,从地上的表演然后摔到凳上接着到桌上最后到 桌下,每个时段,每个场合,表演的套路,木偶做得动作都不相同,带动着的 气氛也不一样。全套动作一气呵成,并在鼓乐伴奏的烘托下,越发显得生龙 活虎,深受群众的喜爱,是民间花会中的“压街”节目。表演中,还伴有锣鼓 点,来增加气氛。参加活动的人群也十分广泛,有上至六七十岁的老人,下 至十几岁的少年,群众基础相当深厚。

余姚木偶摔跤和北方的“二贵摔跤”可以说是同根同源,它们有着相同 的起源,它们表演的方式也相同,它们用的道具也大致一样,只是服装和表 演风格存在着地域上的差异。北方的“二贵摔跤”是满族人民的艺术结晶, 其中夹杂着满族人民的风俗文化,也夹杂着北方地区的风俗特征,比如表演 的服饰,表演的套路,都带着北方地区的特色。但是两者起到的社会作用, 体现的价值是相同的。

木偶摔跤的表演形式都需要艺人一个人来操控两个木偶,可以说是难 解难分的,艺人表演是需要一心二用的,又要控制手,也要控制脚,既要让表 演激烈气氛火爆,同时也要让表演诙谐幽默,使观众开怀大笑。而且表演过 程中要又完好的掩饰自己,不能让观众发现,这就需要艺人闲暇时刻要苦练 自己的表演技艺,又要具有一定的艺术细胞,表演的时刻也是艺人突破自我 的时刻,体现了战胜自我的哲学价值;最后到表演者掀开裙摆给观众亮相的 时刻,使观众恍然大悟,让观众回味。

参考文献

浏览1,137次