温州南拳另一个起源则来自本土的生活习性和地域文化。温州临海, 船民长期出海作业,在船上劳作之余,也想练练拳脚,武舞棍棒,舒展筋骨。 明代倭寇侵扰,乘船作业之时也偶尔要面对倭寇或强盗,船上习武或抗敌就 成了必然。船头上空间狭小大约只有八仙桌这么大一块面积,像少林拳的 大幅度套路就施展不开了。但一些地方拳种,在山区和海滨演练较为机动 灵活,适合在狭小空间里施展的拳术,比如白鹤拳、螳螂拳、猴拳、虎鹤双形, 都能在船上应用。明代温州妇女在倭寇骚扰中受害最严重,尤其是少数以 船为家的妇女更是谈倭寇色变。她们为了生存通过观察海龟捕食以爪击木 扑石的动作,创造出了一套非常适宜船上施展并结合短打、近攻、先发制人 的五龟拳来。因为这些都要在船上练习并应用的拳术,在温州也被称为船 拳。因此,船拳也是温州南拳的一部分,是温州南拳里的代表拳种。

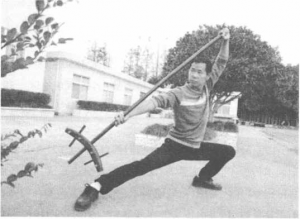

明代戚继光在温州抗倭作战中,为了对付倭刀的倭刀,发现温州船民使 用的撑篙,得心应手,在船上作战,用长三米多的撑篙与倭寇的倭刀对峙,能 够隔船相搏,也可以桥上桥下相搏,倭寇的刀法不得施展。戚继光用棍术演 练撑篙,久而久之形成一路特殊军事武技,“丈二棒”也成为温州船拳的独门 兵器。

清光绪年间,瑞安董田乡出了一位名震武林的南拳高手—陈朗清。 他习得古老的南拳技法,包括挡拆、破解、进退、力压千斤及七十二长打、三 十七短拆的刚柔法,更重要的是他一生崇尚武德,艺传于浙、闽、黔诸省,成 为当时浙南一代南拳宗师。这就是被称为全国特有拳种的刚柔法拳。同时 获得这个称号的温州古老南拳的,还有中栏拳法。温州南拳中有影响的拳 种还有瑞安董田陈朗清、陈一虎的刚柔法门拳;平阳宜山应得标、温州陈寿 喜的中栏架拳法;瑞安鲍田戴如志、温州金庆池的虎形鹤拳;永嘉瓯渠吴阿 彩和其子吴承球的七虎拳等。温州的南拳以瓯江为界,瓯江以北的永嘉瓯 渠、枫林的拳势含有北少林与江淮的因子,瓯江飞云江以南的苍南、平阳、瑞 安等地的拳架则含有南少林的韵味。

温州南拳注重上肢动作,这也和温州的地理有关,因为温州多船、多巷, 腿脚不容易舒展,所以也特别注重扎马步。这与地域差异、南方人和北方人 的生理差异,尤其是体力上的差异都有关系。南方环境狭窄,小路小径小树 林小走道小巷子小里弄的,只好将侧重点放在拳头上,以便近身搏击。

温州武术早年大多用于实战,在对抗倭寇侵略期间,为了避免与倭寇所 擅长的陆地战而选择在船上战斗,所以那个时候温州人练武大多在船上。 船在水中摇晃,所以在船上交锋首先要解决平衡问题,双脚一定要站稳,所 以温州南拳最讲究马步,马步用的好的能把两条船并在一起。而动作往往 以身为轴,以原地转动为主,以注重腿部、臀部、腰部运动。其次是拳架又低 又矮,不用助跑,原地翻滚腾挪是一种小架子拳。在小范围内杀敌,要快速 凶猛使用爆发力攻击人体的要害。温州人练武首先要练爆发力,他们因地 制宜在一些简易材料上练习,比如转头墙壁都能练就一手绝活。古代的温 州丛林茂密,人和动物都长期在丛林中奔行,很适应狭小空间,所以温州南 拳又有一个要诀叫作拳打蜗牛之地。打拳时要求以声催气,以气催力。所 以,温州南拳在发力时要发声,渲染气氛。

综上所述,虽然温州南拳种类繁多,各有特点,但温州南拳因其发展时 期处于对抗倭寇侵略时期,而且因为温州的地理特征所影响,温州南拳大体

上都有以下几个特点:其一,实战性强,温州南拳不同于一些其他武术套路 有较多的花哨技艺,没有较强的观赏性,但其武术技法大多威力强劲,杀伤 力大。其二,马步扎实,温州南拳不管是徒手套路还是器械套路,都很注重 马步。其三,架子小幅度小,温州南区不同于少林南拳的大开大合,温州南 拳所练套路大多架子、小幅度小,便于在船头、弄堂和山路空间等几种温州 典型的生活环境内施展。(四)气势十足,温州人打南拳大多咬牙切齿,出拳 时多伴有喊杀声。

第九节刚柔法拳

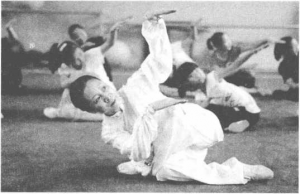

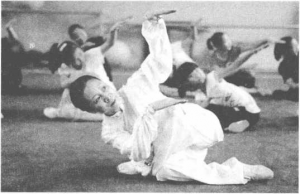

图10.09温州张小燕练习刚柔法拳

刚柔法拳,其实也可称为南拳刚柔法,为何而得名“刚柔”有两种说法, 第一种是源于《武备志》中“法刚柔吞吐,身随时应变”因此得名:第二种是这 个拳法以刚柔并济而得名。刚柔法拳早在明清时期便流传于浙江沿海 地区。

对于刚柔法拳的历史起源也是众说纷纭,没有统一的认定。第一种: 《岐海琐谈》中记载“永嘉手搏之法,传自李克别,别号文皋,原籍临海,或云 乐清也。其法正扔俱有七路,世所称李拳师是矣”。第二:清光绪年间,瑞安 董田乡出了一位名震武林的南拳高手——陈朗清。他习得古老的南拳技 法,包括挡拆、破解、进退、力压千斤及七十二长打、三十七短拆的刚柔法,更 重要的是他一生崇尚武德,艺传于浙、闽诸省,成为当时浙南一代南拳宗师。 这就是被称为全国特有拳种的刚柔法门拳。第三种:刚柔拳法源自江南夏 家丛现(苍南县境内),由徐玉招太祖传到平阳县万全泱尾杨绍水师祖。徒 弟遍布瑞安地区有桐埔、陶山、东山、城关、马屿等地。第四种:温州-南拳 刚柔法:清初顺治年间,少林五祖其中之一雷行和尚,逃到平阳肖江渡受阻 于敖江,遇艄公相救,在其家中养伤,将武功传授其儿子,后传到李家详,为 了纪念南少林的劫难,同时回避政府的追杀,把拳法称为公仇拳或功仇拳, 寓意为天下人的公共的仇恨或功夫人的仇恨,传世流传拳谱为《南拳刚柔 法》,也有称功柔拳法等。

刚柔法拳套路众多,但特点鲜明。固步为先,懂劲为止,鼓气催力,刚而 不屈,不屈则活,刚中寓柔;松而不散,沉气运力,柔而不软,不软则灵,绵里 藏针;势势虚实,皆有阴阳,虚而不浮,实而不僵,坚刚为柔,柔而应变,刚柔 相济,持其制权,心境气稳,静中寓动,长呼短吸,呼则赶力,吸则换劲。另一 特点是赤膊上阵,劲力饱满,手法较多,腿法较少,架势紧凑,结构严密。

刚柔法拳的套路众多,技术要点因套路的不同,二者重点不一。刚柔法 其特点手法多变、进退灵活、手法快速、擅发长劲。顾名思义,动作刚柔相 济。运柔而成刚,及其至也,不刚不柔,亦刚亦柔,猝然临敌,随机而动,变化 无穷,指似甚柔,遇之则刚若镇铁,身似呆板,变之则捷若狡兔,敌人遇此,其 受伤也亦不知其何以伤,其倾跌也亦不知其何以倾跌,神龙夭矫,莫测端倪, 这样才是上乘的刚柔法。刚柔法拳讲究进退趋避之法。在《南拳刚柔法》的 拳谱中有这样的记载:“进退法:身之进退。机势千差万别。遇敌应变争胜 于微妙之间。寻常进法。必用小马。不过用力太猛。退时取侧势退多退。 则敌人不能得手。如退一步。眼目要快,心须定。不可胆怯。而后再进。 方不致失败也。趋避法:进退乃取势之方。趋避乃乘机之法。总之进退有 方。趋避适宜。斯诚可矣。虽趋避则步马须诚实。使敌人无门可乘是拳法 之要素。设敌人以敌器相攻。亦能夺取敌物或击落敌器。自皆拳法之长。 宜记忆也。”①

第十节黑虎拳

资料显示,黑虎拳的历史起源有几种说法。第一:由南派少林五祖拳中 的虎拳演变而来,以陈祥进老拳师及陈祥进少年时期的老师一福建泉州少 林和尚李仪觉口传而得知;第二:在戚继光三十二势拳的基础之上演变而

① 浙江省体委武术挖掘整理领导小组.浙江武术拳械录[M].浙江:浙江科学技术出版 社,1988.

来,戚继光《纪效新书》中拳经三十二式的套路拳谱中所记载的姿势特点与 黑虎拳的身法特点、行拳风格十分相像;第三:由河南嵩山少林和尚云游至 此传授于当地居民。对于黑虎拳的起源众说纷纭,无法统一,但第一种说法 较为普遍,黑虎拳由福建南少林五祖拳中虎拳的基础之上演变而来,在长期 的历史实践过程中,浙江沿海地区的地理环境、风土人情的影响下,结合浙 江沿海地区拳种的技击特点,逐渐演变成为浙江沿海地区的特有拳种,适合 平原、山丘和船上练用。相传在明英宗时期,浙江龙泉“良葛山人”叶七,曾 练白虎拳,被太平天国起义军李秀成部队何文钦等所采用。至清朝光绪年 间,虎拳已成为浙江民间广为流行的套路,在温州、台州、宁波、金华及杭嘉 湖均有传授,以温州廖洪元家的历史最长。①

黑虎拳突出了南方短打的技法,沉稳坚固,臂坚腰实,击打猛烈,发劲短 暴,连续进招,气势威猛。以拳爪为主,肘膝为辅,出手似直非直,气力贯全 身,结合擒拿动作,蓄气发力,杀气随手而出。

黑虎拳势气凶猛,从起势到结束,有黑虎出动、饿虎抢食之气势,有快如 闪电、掠如疾风之速度。黑虎拳的技法突出,气势连贯,讲究内外兼修。在 攻防技术上突出了南方拳派的特点,沉稳坚固,发劲短暴,击打猛烈,臂坚腰 实,手法多变,拳爪并用,拳肘交替发声助力,跺脚似地震,有怒呼出林,双爪 排山之势。

黑虎拳的技术要点,包括了手法、肘法、桥法、步法、腿法等。黑虎拳的手 法有拳、爪、掌、指交叉变化使用,变化莫测,以时机相互转换,以招式相互配 合。肘法有捣、挡、拐、挑、靠、撞、提等适用于实战的技击之法。桥法有抓、捶 (冲)、贯、搂、砸、劈等。步法步型是以四平马步、跪步、骑步、弓步、虚步走上 步、退步、剪步、倒插步等。腿法主要有踹、蹬、踩和撞膝、震脚等。黑虎拳发力 时,先通过全身蓄劲,然后蓄而发之,使整个拳势刚劲有力。在演练黑虎拳时 要求快慢相间,刚柔并济,有动有静,有起有伏,动而迅速,静而稳固。②

- 陈祥进、季建成.黑虎拳[M ],成都体育学院学报,1984. 9.

- 高翔.虎拳实战秘籍[M],人民体育出版社,2004.

第十一节五祖拳

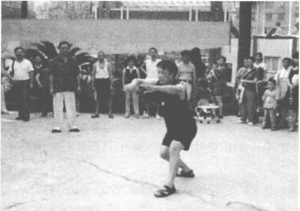

图

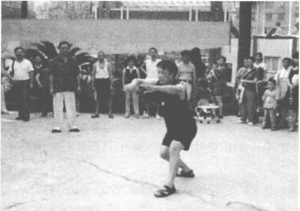

10. 10习武者表演黑虎拳

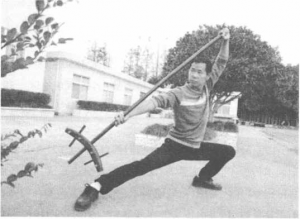

图

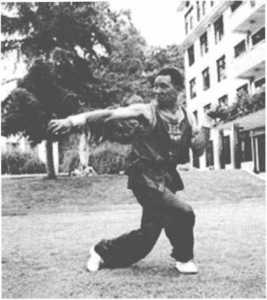

10.11福建屏南的康里虎演练五祖拳(传自浙江)

五祖拳于明清时期由福建等地传入浙江,流行于温州、宁波等地。现在 温州流传的五祖拳是以鹤法派为主的传承。

对于五祖拳的历史渊源考证,现在有四种代表性的说法:第一种是认为 五祖拳就是太祖、罗汉、达尊、行者、白鹤五个拳种的总称;第二种是太祖长 拳即为五祖拳;第三种五祖拳是“少林五祖”,即五个少林和尚所传而得名; 第四种是蔡玉明以白鹤、猴拳、罗汉、达尊、太祖五种拳术的精华而创立的一 种拳派。在杜德全、周盟渊《五祖拳文化研究》中对五祖拳的历史渊源进行 了考证,根据五祖拳出现的历史背景、可收集到历史文献,记录在案的历史 事件等,认为五祖拳是由蔡玉明所创的观点是目前最合理的一种说法。在 1988年浙江省体委武术挖掘整理办公室编写的《浙江武术拳械录》中将浙江 境内流传的五祖拳拳法进行收集编录,“五祖拳又名五祖鹤阳拳,它综合了 太祖拳、白鹤拳、猴拳、罗汉拳、达摩拳等五种拳术的精华,故名五祖拳”。但 是对于五祖拳的历史起源仍然没有确切的的认定。

五祖拳具有鲜明的南拳特点。五祖拳追求勇猛强悍,特色鲜明,具有外 形简单易学,功用讲究简单实用,少花招,走中门,连削带打,直截了当的特 点。五祖拳具有动作简捷、拳势猛烈、手法密集、步法巩固、出招“砰砰”有声 的特点,以及注重短打近攻,讲究攻中带防、防中有攻、攻防结合的积极方 法。整体上,五祖拳的套路及功法表现出以勇猛彪悍表现其磅礴之气势,以 先柔后刚表现其蓄而后发之技法。

五祖拳技术中以手法、桥法、步法、腿法为重要练习内容。

五祖拳的手法连绵不断,技法多样。运用时手法以吞、吐、沉、浮为要 诀。以细微、巧妙的手法、灵活的身法将对方的进攻顺其势引进,进而化解 使对方的来势落空为“吞”;以充分蓄势,下盘稳健,快速有力的打击使对手 猝不及防为“吐”;以稳定自己,动摇对手,使对手失去平衡为“沉”;以借点发 力,提高对方重心,使对方无法发力失去平衡为“浮” □

五祖拳的桥法是手法得以实现的手段。桥法是南拳中固有的手法。南 拳的桥法是指前臂的迟骨侧和楼骨侧骨部位,桥有圈、盘、切、沉、劈、压、架、 抽、攻、滚、缠、穿等法。无论何种桥法,均以前臂动作而产生作用。五祖拳 的桥法以过、添、断、粘为主。以桥手与人接招时,利用各种手法打开对方的 破绽,寻机出手攻击对方为“过”;以桥法与手法,引诱对方出招出现破绽,以 便出击为“添”;以撤离桥手,化解己方不利形势为“断”;以缠的手法粘住对 方身体,防止其逃离桥手为“粘”。

五祖拳的步法以稳固下盘,灵活变换为要诀。保持平衡、稳固、灵活,是 五祖拳步法训练的核心,所以桩功和基础套路的练习是五祖拳的入门基础 课。五祖拳步法追求灵中见稳,动中求静的境界。

五祖拳的腿法虽不追求多种多样的腿法,但是五祖拳的腿法在南方拳 种里相对其他拳种里表现较为突出。五祖拳的腿法动作注重实战效果,以 及与手法、步法等动作的配合。五祖拳的腿法在很大程度上是把握攻击时 机变化的灵活运用,五祖拳的腿法是五祖拳在注重手法的基础上的必要 补充①。

第十二节水浒名拳

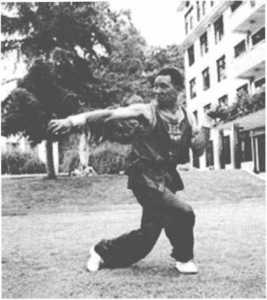

图

10. 12.1水浒名拳传承人傅信阳

在距宁波市区大约50km的东南部的海上,有一个美丽的小岛,它历史 悠久,气候宜人,地理位置得天独厚。它现在正以我国第五大保税港区而闻 名,它就是梅山岛。可谁曾想,这么一个环境优美,经济蒸蒸日上的东海小

①杜德全、周盟渊.五祖拳文化研究[M].厦门大学出版社,2012.9. 岛上却在历史老人鬼使神差地安排下,流传着一朵中华武术的奇葩“水浒 名拳”。

顾名思义,水浒名拳与水泊梁山的好汉们有着极大的渊源。水浒名拳 中招式以水浒名人命名而得名。关于水浒名拳的由来,相传宋朝年间,宋江 领导的梁山好汉在浙江地区战败方腊以后,很多梁山好汉选择了浪迹江湖, 其中花和尚鲁智深、行者武松定居于在杭州六合寺修行。梅山沈氏先祖在 此期间随两位习武,后来因故举家迁居。沈氏先祖的五世孙沈恭敬在辞官 之后便隐居于梅山岛里蚕“耕读尚武”,并世代相传。梅山素有习武之风,因 为地处海防第一线,自古以来就经常受到海盗和倭寇的骚扰,男女老少都要 学些防身之术。据村中年长者回忆,他们小的时候,村口还竖着一面直径一 米的大鼓,遇到海贼来犯,击鼓为号,所有村民抄起武器就迎敌,个个都骁勇 善战,虽不能杀光来犯的海贼,起码可以打个平手,赢得相持局面。那些流 寇没有补给,不能久战,往往就悻悻而退了。清末1850 - 1860年间,浙东沿 海匪盗猖獗,沈氏后人率族人、乡民奋起杀敌,名扬浙东地区。其十一世孙 沈天童曾著书《拳谱》,并在祠堂开设武馆教授拳术,使当地习武的风俗达到 鼎盛期①。

沈天童,在里蚕沈家辈分及高,后辈们都尊称他为天童太公直到现代。 天童太公把武术传授于其子沈慧岩,沈慧岩传其徒沈云哉。几经辗转,代代 相传,在20世纪60年代初期,乡政府要求全体村民普遍参与习武,使得水浒 名拳打破了不传外姓,传男不传女的保守风俗。当时第四代传人有沈金蝉、 沈香山、沈小毛、范金刚、范秋生等,至第五代沈厚夫、沈云定、沈根法,传到 傅信阳、张仁元、沈万康等人已是第六代②。

水浒名拳的传承也保存着它相对“原生态”的一面。水浒名拳没有正规 的拜师礼也没有成文的门规戒律,它最早是在沈氏家族中的一支父子相传, 保持着传子不传女,传内不传外的传统。随着历史发展,其收徒的界限也逐

- http://www. zjfeiyi. cn/xiangmu^jb/detail/27 -911. html.

- http://baike. soso. com/v2602004. htm. 渐放宽,新中国成立后,也传授女徒。

水浒名拳的传承除了师父言传身授之外还有一本世代相传的拳谱。此 拳谱呈长方形,约有三四厘米厚,书中记载各种练功方法,篇末还著有疗伤 方法。但不幸的是此书已于1967年被盗。可喜的是,在水浒名拳传承人的 努力下,《水浒名拳梅山武术》《梅山里舂传统武术》等新拳谱已经在当地广 为流传。

20世纪50年代,“水浒名拳”第五代传人沈根法,于1956年代表梅山乡 参加原镇海县民间武术比赛,获拳术第二名锦旗一面J957年,代表镇海县 武术队参加宁波地区民间武术锦标赛,又获拳术第三名锦旗一面;1959年, 又代表宁波地区武术协会参加浙江省民间传统武术比赛,获拳术第二名锦 旗一面。并在杭州结识了原浙江省武术协会会长吴云豪等武林前辈。

20世纪80年代,我国的优秀传统文化得到了各级政府的发掘和保护, 梅山武术也从濒临失传的边缘复兴起来。1981年,“水浒名拳”第六代传人 张仁元代表原镇海县武术队先后参加温州举行的浙江省民间武术选拔赛和 西安举行的全国传统武术邀请赛,获优秀奖;1982年,张仁元被评为“浙江省 优秀武术教练员”;2002年,在浙江省民间传统武术锦标赛上,获拳术第三 名、棍棒第六名;2003年,在瑞安举行的浙江省国际传统武术锦标赛上,获拳 术项目金牌、棍棒项目银牌;2004年在杭州举行的浙江省国际传统武术锦标 赛上,获拳术金牌、棍棒金牌各一枚;2005年,在杭州举行的浙江国际传统武 术锦标赛上,获拳术金牌1枚、棍棒金牌1枚。“水浒名拳”第六代传人傅信 阳获拳术金牌1枚;2007年,傅信阳被评为“浙江省优秀武术工作者”。梅山 村获得“浙江省农村种文化群星奖”。

水浒名拳的基本技法包括手型、手法、肘法、步型、步法、腿法、跳跃等。 其中手法、肘法、腿法、跳跃的特点比较明显。特色的手法有挖拳、甩掌、提 勾、推爪;特色的肘法有角肘、撑肘、别肘、搓肘;特色的腿法有钻腿、盘龙 腿、锁腿、别跟;跳跃有插跳、双踢脚、旋子、急狗跳。水浒名拳中还有一些 特色的动作如:插落、滚来、单摧、开头、抡出、捺掌、挖拳、布起、拷开、角 肘、别肘等。

水浒名拳历经变迁发展,现存拳术套路五套,分别是“宋江拷”“边成” “闹天堂”“小人十八”“洪拳”以及器械套路十二套,分别是“乌枫棍” “单刀” “小丁枪” “大刀”“剑”“耙”“楂拐”“矮凳十八”“雨伞十八”“鎏金镯”“火 流星”。水浒名拳兼有拳术、器械,套路众多,具有很强的系统性。它的器械 多为日常生活农耕相关,具有武术攻防和生活实用性。

依照水浒名拳的历史起源可以看出来,水浒名拳的技术体系主要来源 于北方腿法、步法、跳跃动作。在梅山传播的过程中由于当地原有的武术文 化相融合,将北腿之长与南拳之利相融合,形成了特色武术文化。身居海 岛,沈氏后人为了抵御来自海上的威胁,秉承了先祖“耕读尚武”的祖训,世 代习练家传武术。经过近千年的发展,历代拳师丰富了水浒名拳的内涵,使 之成为一种南北结合,注重实战技击的武术流派。它具有贴身近打、发力短 促、两肘护肋、借力打力、紧凑沉重、稳健有力、动静起伏、刚柔并济、诸种发 劲等特点。

对于世代务农打鱼为生的梅山人来说,逢年过节更是难得的农闲时光, 而梅山武术就顺理成章地成了传统节日里的保留曲目。他们在节日里表演 水浒名拳既娱乐大众,又展示自我,在热闹欢快的气氛中,水浒名拳也找到 了新的用途与归宿。在中国传统宗法观念的影响下,在一些传统节日祭祀 祖先被看作是一件极为重要的事件,梅山沈氏有着“耕读尚武”的祖训,所以 在祠堂前演练家传武术又成为他们祭祀祖先时的一项必做的事。这时,在 祖先灵位前的虔诚尽失、杀机四伏的表演竟成了对祖先最大的尊重和怀念。 这里还要特别提到下水浒名拳的拿生兄弟一“红毛狮子”,即一种节日期间 的舞狮表演。梅山舞狮具有“北狮”特色,舞动起来热闹喜庆,深受当地人民 喜欢。它还曾走出梅山,参加“国际北京电影节”和“北仑凤凰山主题公园 '五一黄金周’民间文艺大展演”。由此,不难看出水浒名拳不仅是在传统节 日,还是现代节假日,都大放异彩。

,,任何一种非物质文化遗产,其创生与传承都与特定的环境休戚相关:

因环境而生,因环境而传,因环境而变,因环境而衰”①。对于传统武术来说, 平日里习拳练武的拳场便是最重要也是最基础的环境因素。而这些拳场在 与传统武术和习武者长期的作用下,沉淀和积累了丰富且独特的文化气息, 使之不单只成为一个练功的场所,更成为某传统武术的一个象征,一张名 片。这就好比我们想到少林武术,就会联想到那个布满了 48个站桩坑的千 佛殿。而习武者也对日夜洒汗流血的拳场有着强烈的归属感。水浒名拳的 拳场大致有一下五类:第一是大会堂,20世纪80至90年代的主要习武场 所,有大量武师在此练武,极为辉煌。第二,是武师家前的明堂,明堂地面平 整开阔,有石锁等练功器械布置,适合练武,成为理想的拳场。第三公园和 山坡空地,在梅山的公园或者山上空随处可以观赏到武术爱好者们的习武 身影。第四,田间地头也不乏习武者的踪迹,梅山武师在耕作劳动时时常也 讨论武术,更有甚者放下农活,讲手切磋。第五是祠堂,如今作为老年活动 中心的梅山沈氏家族的祠堂是水浒名拳非常重要的拳场。祠堂前有块开阔 的空场地,祠堂两侧是兵器架。祠堂上悬挂“耕读尚武”的匾额。每当沈氏 后人祭祀先祖时,就在祠堂里演练武术。居当地武师介绍,现在梅山人多忙 于生意,早先有很多人在祠堂前空地上练拳。

水浒名拳,顾名思义,它和《水浒传》有着密不可分的关系,正如上文提 到的,它源于梁山。它套路的名字和许多招势的名字也来自水浒中的人名 或者事名。如其套路“宋江拷”之名就来自水泊梁山第一把交椅的呼保义宋 江。而“宋江拷”里的“布起拷开”“踏进拷开”等动作便来自梁山好汉挣脱 枷锁的典故。梅山武师也经常以水浒武术的传人自居,中央电视台走遍中 国栏目组还特地为此做了一期名为《御寇水浒门》的节目。

《水浒传》作为一本脍炙人口的中国古典小说,不仅是水浒名拳的源头, 更是梅山武师们心中的“江湖”,而历代的传说更使梅山武师有了强烈的历 史归属感。这二者共同存在于梅山武师的集体无意识中,指导着他们习练、

① 张博.非物质文化遗产的文化空间保护[J].青海社会科学,2007( 1). 发展水浒名拳。研究《水浒传》与水浒名拳的具体的深层的关系及搜集整理 此类传说,对保护水浒名拳,扩大水浒名拳的影响力,提高当地人民习练水 浒名拳的热情将产生重要影响。除《水浒传》外,历史悠久的水浒名拳还有 很多传说故事。如梅山先祖抗击倭寇海盗的故事,还有“沈天童巧用乌竹 枪” “沈象章杭州打半城” “沈林生舟山惩恶僧”等生动的武林故事。

刀光剑影,盗贼肆虐的年代早已过去,水浒名拳的主流价值也已从自卫 保家、抗击侵略转变为修身养性、强身健体。其存在形式也从一种单纯的攻 防技击的方法转而成为社会主义百花齐放、百家争鸣的文化大家族中的特 殊而平凡的一员。从而成为当地武术爱好者在日常生活中锻炼身体、陶冶 情操、以武会友、消遣娱乐的绝佳方式。

据宁波晚报曾报道:水浒名拳传人傅信阳认识了几个家住北仑城区的 网友,他们要跟他学水浒名拳。于是从2008年起,每个星期天,傅信阳就会 起个大早,从梅山岛出发,坐公交车赶到北仑城区,免费教授网友们学习水 浒名拳。傅信阳说,现在社会上一些中老年人也喜欢上水浒名拳了。如果 让这些人从头学起,是不切实际的。为此,傅信阳决定再编一套拳路,加强 健身的特点,以便适合中老年人来学。

根据教学要求,傅信阳专门编写了一套梅山水浒名拳武术操。这套武 术操,包含了梅山传统武术套路的基本步型、步法、手型、手法、腿法,但化繁 为简,很适宜大众化的学习。目前,这套梅山水浒名拳武术操已在梅山小学 全校师生中推广了①。

水浒名拳能在没有外力引导的情况下,以不自觉的形式在日常生活中 形成传带关系,并有传承人根据不同年龄、职业的人群对水浒名拳进行大胆 地改编及传授,以点带线,以线带面,从而无形中增加了水浒名拳传承人的 数量,扩展了水浒名拳的影响面,使其在一种自然的环境中得以传承和 发扬。

① 乐建中,韩光智,傅信阳:“水浒名拳”的传承人[J].宁波晚报,2009,11.

这里特别要提到下梅山的青少年。非物质文化遗产的主体是传承人, 而青少年传承人的数量和质量又决定着此非物质文化遗产的发展命运。除 了在学校中对武术的学习,在日常生活中,通过父母、亲友的影响,更容易激 发和培养青少年对于水浒名拳的兴趣,从而使他们主动去了解、熟悉这个祖 辈流传下来的神奇武术。只有培养出大批青少年传承人,水浒名拳才能永 保活力,长盛不衰。

图

10.12. 2水浒名拳传承人傅信阳在小学里传授技艺

第十三节武林活拳

武林活拳的创制时间比较短,由何长海先生于20世纪60年代,在继承 中华传统武术的基础上集自己毕生所学的武术精华自创,“武林活拳”总共 三路。学习者比较多,影响很大,已经被授予浙江省、杭州市、拱墅区三级 “非物质文化遗产”项目。

何长海自幼好武、勤习不辍;后随同乡蒋玉莹于杭州城隍山药王庙拜韩

庆堂为师,得以系统修习长拳器械、摔跤、擒拿等技艺;再拜刘百川为师,精 习罗汉神打技击及各类拳械。此外,在多年的习武生涯中,何长海还主要从 学于田兆麟和刘金声,也曾受教于李景林、孙禄堂、王子平、黄元秀、高振东、 杨澄甫、丁彪等诸师。

图

10. 13 武林活拳

民国时期,传统武术和技击有了空前的内外部交流和验证,从而得到了 大发展。而何长海一系的传统武术和技击,最大优点即在于无论是长拳短 打、内家外家、单练对练、徒手器械、套路实战、踢打摔拿、点穴推拿伤科,通 过该时期诸多明师的传授,而保留了一个高质量的体系。

据不完全整理,武林活拳原本留存的武术体系主要内容包括:韩庆堂系 练步拳、功力拳、十路弹腿、一至十路查拳、大小洪拳、新编三路炮拳、擒拿、 擒拿拳、摔跤、三才剑、三才对剑、昆吾剑、七星刀、风磨棍、杨家十三枪、各类 杂兵等;刘百川系罗汉单操手十大形、罗汉十八式、罗汉神打拳、罗汉变式、 罗汉神打技击、罗汉蹲山桩、罗汉排山功、三意拳、刘氏太极拳、追风剑、骨伤 科技法、推拿等;田兆麟系太极大架、太极老六路、太极老架、太极推手、太极 对拳、太极搓球功等;刘金声系螳螂拳、螳螂铁爪功等;黄元秀系武当对剑 等;王子平系石担打花技法等;国术馆和其他拳击、散手、点穴、劈剑、刺枪、 八极拳、八极对接、八卦掌、武松独臂拳、武松脱铐拳、纯阳剑一路、纯阳剑二 路、五虎断门刀、五虎断门枪、六合棍、六合对棍等;还有何长海创编的三路 活拳、跤拳。

关于武林活拳的创编,要从民国的杭州国术大会说起,1929年杭州国术 大会给16岁的何长海耳目一新的冲击,聪颖的何长海敏锐地发现,一些所谓 的传统武术高手,当天在表演时还八面威风,但在擂台搏击上纷纷败北,有 的败得很惨,最后得奖的基本是国术馆那些练简单搏击的学员,使得他对武 术的认识发生了天翻地覆的变化。赛后,当时省政府为了发展浙江武术,挽 留了以江南神腿刘百川为首的一大批武林高手,少年长海那天才般的身体 条件和朴实的优秀品德,吸引了各位高手的眼球。他一面拜刘百川为师,苦 练实战搏击的技术,一面博采众长,系统地学习了当时留在浙江各武林高手 的精粹绝技,最后经过自己在实战搏击中的消化,经过几个寒暑的刻苦锻 炼,青出于蓝,终于在20世纪60-70年代形成了自己独特的搏击技术风格, 并完成了自己对武术技术发展的独特理解,最后集大成于一体,创造出武林 活拳三路,传于儿子。

武林活拳有少林罗汉拳的风格,有通背拳的技法,有中国式摔跤的技 法,有长拳的风味,有形意拳的技法,有泰拳的技法,有跆拳道、拳击、南拳、 八卦、大小擒拿技法,等等,所有高手都觉得有自己门派的风格,但仔细体 会,又不像自己门派的风格,它不是所有武术优秀技法的堆砌,而是综各个 拳法的优秀技法理念,综合出一套极具实战风格的战斗技术,既能单练,又 能通练。既能适合年轻人,又能让老年人和儿童锻炼。

何长海的次子何子楚幼承家学,全面集成了其父的武技,并进行了全面 的发展创新。趁改革开放之便,和学生一起,走南闯北,遍访全国武林高手, 并根据国际搏击技术风格的改变,继续改进了家传武术,像原来的腿不过膝 的理念,不适应现代擂台比赛,何子楚首先推出了高腿技术,率先推出了高 位站立格斗姿势,这在当时武术界是一个重大的突破,并根据现代泰拳技 术,修改了原来的腿法和拳法,又把拳击和中国式摔跤技术进行改进提炼, 极大提高了学生的散打技术,使得武学水平保持在最先进的行列,在杭州市 的散打比赛中,一直都包揽全部冠军。

武林活拳是以该地区浓厚武术氛围作为基础,吸收了中华民族传统武 术精华后诞生的。从它的诞生和发展来看既是该地区武术的集大成者又是 杭嘉湖地区武术文化的载体。因此对于武林活拳的研究对该地区武术文化 研究有着十分重要的意义。

浏览3,500次