广府是广平府的简称,明清两代为直隶省(今河北省)南首府。广府古城 坐落在烟波浩淼的永年洼中,九里十三步的古城雄伟高耸,四万六千亩的洼淀 碧波荡漾。城内店肆林立,商贾云集;城外稻田纵横,百鸟喧腾。在这块风光 如画的宝地上,明清以降,人文荟萃,水乡古城孕育着一种特有的文化氛围。

广府东大街有一武姓望族,清季道(光)咸(丰)同(治)光(绪)年间 有兄弟三人,学兼文武,对太极拳的弘扬发展各有建树,瞻材亮迹,并声于世, 人称“三武”。

“三武”中的大哥名澄清,字霁宇,晚号秋瀛,生于嘉庆五年(1800)四月 二十二日,卒于光绪十年(1884),享年85岁。道光十四年(1834)甲午科举 人,主讲秀铭书院,培育了许多人才。咸丰二年(1852)壬子科进士,官河南 舞阳知县,于舞阳县北舞渡盐店得到山西人王宗岳的《太极拳谱》,适逢其弟武 禹襄来县署省视,遂让禹襄带回原籍研习。后来禹襄及其长甥李亦畲,次甥李 启轩抄赠乡友,王宗岳的遗作才得以广传于世,成为学习太极拳者的经典,太 极拳之名也风靡于世。

武澄清研习太极拳颇有心得,著有《释原论》、《打手论》、《太极拳跋》 等文。《释原论》是我国第一篇诠释王宗岳的《太极拳论》的作品,对《太极 拳论》中的重点章句结合本人心得都做了解释。如“偏沉则随,双重则滞”两 句,武氏解释说:“是比话如车轮而言,乃己之谓也,一边沉则转,两边重则 滞,不使双重,即不为人制矣。是言己之病也。硬则如此,软则随,随则舍己 从人,不致胶柱鼓瑟矣! ”比喻形象生动,解释精辟透彻,对后人多有启发。

《打手论》是一篇最早谈练习太极打手(即推手)的拳论。从该文所述内容我们 可以得知当时太极推手的形式,对如何掌握发放技巧也有说明。这两篇文章都 成为后人研究太极拳术发展经历的重要文献。

“三武”中的第二位名汝清,字泽棠,晚号兰腕。他在科举和仕途上比较顺 利,道光五年(1825)乙酉科举人,道光二十年(1840)庚子科进士,官刑部 四川司员外郎(刑部约似后世的司法部,下设16个司,四川司主掌四川的刑 名;员外郎是中级官员,五品),为人廉正。当时曾国藩署刑部侍部(刑部最高 长官是尚书,侍郎是副长官,约同后世的副部长),曾对某大臣说:“武某(指 武汝清)清正,汝辈不如也。”可见评价之高。

武汝清亦擅太极拳术,著有《结论》一篇。因他和乃兄澄清都是政府官员, 不能以拳技授人,其遗作亦罕为人知,仅在武派太极拳传人中流传而已。武汝 清这篇拳论写得十分精妙,句句切要,毫无浮词,如非真实体会,是写不出如 此鞭辟入里之拳论的。他说,打(推)手要“阴阳明,然后知进退。进固是进, 进中有退;退仍是进,退中隐有进机。”要知步法是拳术的根基,手与足密切相 关,腿快才能手快,故首先要“知进退”,步伐稳健,进退有序,身上条理清 楚,弓I、化、拿、发才能干净利落。“至与人交手”,武汝清提出了著名的“打 闷劲”、“打来劲”、“打回劲”的具体技法,是对太极拳发放劲别的早期总结。

武汝清对弘扬太极拳的另一重要贡献,是保荐乡友杨禄禅到京西小府(地 名)富室张宅教拳和到旗营任武技教习。杨氏从此定居北京,开创了杨派太极 拳。

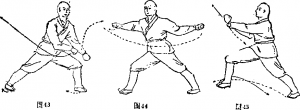

“三武”的第三位就是武派太极拳的创始人武禹襄。本名河清,晚号廉泉, 生于嘉庆十七年(1812),卒于光绪六年(1880)。禹襄“博览书史,有文炳然, 晃晃埒伯件,而独挨绝于有司,未能以科名显。”(引文见《先王父廉泉府君行 略》),以诸生终。原因何在?《先王父廉泉府君行略》、《武禹襄传》等史料 均未述及。近读清人王树楠撰写的《武禹襄墓表》,始知在道光二十九年 (1849)因祖墓被盗案,禹襄得罪了有司衙门,遭到了有权势者打击报复,“不 幸被黜”后来“连试京兆,再荐再黜”,未能中举,“于是绝进取志”(引文均 见《武禹襄墓表》)。古人云:“塞翁失马,焉知非福。”禹襄虽然功名蹭蹬, 却得以隐居乡里,上事慈闱,下课子孙,究心太极拳术。他远法王宗岳;近师 陈清平,以儒家学说为指导,参以兵家奇正虚实之术,医家经络气血之说,养 生家吐纳导引之功,技击家蓄发提放之巧,经多年研习,遂神乎其技。复本颜 习斋“实习实行”之说,多与力大精通武艺者相搏,以验其技,故其术尤为精 到。禹襄根据心得写有《十三势行功要解》、《太极拳解》、《太极拳论要解》、 《十三势说略》、《四字秘诀》、《身法八要》等著名拳论和习拳要旨,把太极 拳升华为练意、练体、养气(蓄神)三者相结合的高级拳术。他还根据拳法创编了一套融技击、健身、养性为一体的拳势和刀杆锻炼套路,把打手衍化为进 退各三步半的活步打手。他创编的拳势组织缜密,法度严谨,势简技繁,用法 精敏。走架强调用意,以心行气,招势转换须有折叠,走化蓄发妙在腰隙抽掣, 拳法自然洗练,外则柔活渊懿,内则坚劲雄直,含阳刚于阴柔之中,寓雄奇于 淡远之内,形成了 “简洁缜密,术法分明,古朴典雅,端庄洒脱”的独特风格。

禹襄忠于继承,勇于革新,师前贤心法,而不泥古人步迹,从拳理拳法到 刀杆运用,卓树一帜,蔚然成家,形成了一家完整的太极拳学派,后人尊他为 武派太极拳始祖。

广府“三武”文章德义,竞爽一门,堪称武林佳话。

注:有人问我,近人写太极拳多称道家,您却说武禹襄所作拳论是以儒家 学说为指导,是何缘故?我答:我国自汉代至清末,指导思想是以儒家学说为 主,知识分子更是孔孟的信徒,出身书香门第以科考为主的武禹襄的学术思想 自然是以儒家学为指导。此外,在武禹襄之前的吴修龄、王宗岳、甚乃周,在 武禹襄之后的李亦畲、陈鑫等人写的拳论内容虽然有异,但以儒家思想为指导 则是共同的。读者认真研究他们的作品,当会有所体悟。我们论史应该就“时” 论事,不能脱离那个时代的特点和作者的具体情况。不知读者诸君以为然否?

郝为真先生二三事

当代太极拳名家郝少如的祖父郝为真,是清末著名的太极拳大师。郝为真 先生名和,字为真,人称“老为先生”。北直隶广平府(今河北省永年县)人, 体貌魁伟,身高六尺,自幼在舅父开的粮店当佣工,装卸粮食,两手可各举百 余斤粮袋。他酷爱武术,得遇良师,潜心追求,终成一代太极拳大师。

永年地处冀南,素为兵家必争之地,民风尚武。自杨禄禅传太极拳于故 里,武禹襄承旧创新以来,永年人习太极拳蔚然成风。当地太极拳家首推李 亦畲。亦畲名经纶,字亦畲,是武派太极拳创始人武禹襄之长甥。亦畲身材矮 弱,双目近视,20岁后,放弃儒业,同次弟启轩从母舅武禹襄学习太极拳,终 生致力于太极拳之研究,朝夕揣摩,著有《五字诀》、《撒手秘诀》、《走架打 手行功要言》等太极拳理论。

郝为真素慕“李大先生”李亦畲的拳技,但李家是书香门第,自己只是一 粮店伙计,难有拜师的可能。因此,每当粮店派郝为真往李家送粮时,他都把 李家厨房水缸挑满,把院子扫净再走。开始李大先生并未在意,后来发现郝为 真身躯伟岸,仪表不俗,且为人敦厚殷勤,对他产生了好感。一日为真又来送 米,李亦畲便叫住他拉起家常,问他喜欢什么。郝为真恭恭敬敬地答道:“喜 欢太极拳,尤其喜欢先生的太极拳。可是,我只是个粮店的伙计……”亦畲说: “好吧!那我就教你一手。”说罢,就教了一式“懒扎衣”。为真喜出望外,一有 空就练习,想进一步向李亦畲学习。谁知那天李亦畲只是一时高兴,早把此事 忘了。半年之后,为真又去送粮,恰遇亦畲先生在家,就上前请安。李亦畲忽 然想起曾教过此人一手拳势,于是就问是否还练。为真认真练了 “懒扎衣”,亦 畲看罢大喜,心想那天不过是随意指点他一手,想不到他一丝不苟地练下来, 真是孺子可教,倒不如成全了他,把自己的大半辈子心血传给他,也可后继有 人。于是,亦畲说:“你的诚心感动了我。从今天起,我要传你太极拳;望你 潜心研习。”为真大喜过望,赶忙屈膝下拜。

从此,为真随李师习拳。又经两年考察,亦畲确知为真是个人材,遂将奥 秘一一授予为真,又将太极拳前辈王宗岳的拳论和武禹襄及自己的心得一一录 出,赠予为真。从此,郝为真在亦畲先生严课之下,成为一代太极拳大师。

或功怵人

郝为真拳技全面,巧化善发,与人交手,不见做势,人已被掷出。听人说 他与人推手向上发劲可掷人于房屋平顶,向下发劲可使人似元宝掷于地上,向 前发劲可使人腾空弹出丈外,向后发劲可使人旋转被扔在他身后。清河县八方 捶名师葛福来备厚仪执弟子礼拜亦畲为师,亦畲推辞不得,命为真代己传艺。 葛福来内心不服,被亦畲看出,对他说:“你郝师兄随我多年,深得精髓,如 不信,可试与一搏。”又对为真说:“福来初入我门,你可略施身手,使他知其 奥妙,以坚学艺信心。”二人遵命来到院中,摆开拳势。福来大吼一声,纵步上 前,左手虚晃一下,右拳朝为真劈面打来。为真身躯微蹲,右手拥接来拳,顺 势侧身引化。福来急忙提气稳定脚跟,为真趁势用左掌粘住其右肘,轻轻一揉。 福来在这一揉之下,猛觉心头一阵发慌,前仰后合,几乎跌倒。心知不好,忙 开口认输。从此,福来真心向师兄学艺。

一次,为真出城,行至城门洞,有一平日好与他嬉闹的壮汉,乘为真不备, 从身后搔为真两腋,欲使为真因痒发笑。没想到为真双臂微夹,那人两手似被 铁钳夹住,挣脱不开,只得随在为真身后“亦步亦趋”,惹得旁观者捧腹大笑。

为真爱看戏,一次在乡下看戏时,台下观众骚动,有一小孩不耐拥挤,哭 啼不止。为真见状,恐出意外,将小孩拉至身前,以两臂相护。虽然人群涌动如潮,为真却屹立不动。

武禹襄、李亦畲出自书香门第,不屑以武师名世,致使武派太极拳到第三 代郝为真时,均为单传。为真出身寒苦,无门第之见,故自中年之后,即选品 行端正的青年授拳。他不问出身门第及报酬,培养出张振宗、韩钦贤、范念祖、 李香远、李圣端等武派太极拳的一代俊彦,“郝架”拳势风行邯(郸)、邢 (台)一带,形成习太极拳者“十人九郝”的盛况。

郝为真不存门户之见,择英才而授。民国三年,他到北京探亲,在杨禄禅 之三子杨健侯家遇蒲阳孙禄堂。孙禄堂时已年逾五旬,人称“活猴孙禄”,是杨 澄甫的结拜兄弟,在武术界甚有名望。为真因水土不服,偶染痢疾,孙禄堂请 医诊治,服侍周到,为真先生视为知己,二人攀谈甚为投机。为真先生见禄堂 为人诚实,好学不倦,遂将己之拳技告之禄堂。

邢台天吉栈富商申某,想请为真先生教其二子学拳。因为真之子月如在天 吉栈当账房先生,为真推辞不得,遂去邢台授拳。当时城西会宁有一好武青年 李宝玉,曾习其他拳种。为了投师学艺,名下产业早已花净,靠为人磨面糊口。 听说郝为真在此教拳,就托天吉栈伙计说项。为真听说李宝玉家贫好学,遂同 意相见。当李宝玉演练了平生所学之后,为真说:“你肯下功夫甚可取。不过 你拳术中尚有不少破绽之处,如能改正,今后收效甚快。”李宝玉佩服之至,想 拜为真为师,拜师礼却无处筹措,甚感惶惑。为真看出他的心意,免费收他为 徒。以后,李宝玉也成了太极拳名师。邢台流传的“申家花钱,李宝玉学拳” 口头禅,就是指的此事。

武派太极拳兴起于清季咸丰年间,始祖武禹襄,名河清,直隶广平府永年 县人,魔贡生⑴,终生致力于太极拳艺之研究。他拳技得益于河南温县赵堡镇陈 清平,拳理师法清初山右王宗岳之《太极拳论》,以儒家学说为指导,参以兵家 奇正虚实之机,中医经络气血之说,本诸实践创编出一套融技击、养生、健身 为一体的太极拳式以及太极十三杆(枪)、十三刀、活步打手等技法。在拳理方 面上承王宗岳之余绪,结合心得著有《十三势行功心解》、《太极拳解》、《太 极拳论要解》、《十三势说略》、《四字秘诀》等著名拳论⑵。从拳理、功法、 器械、打手以及刀、杆运用,有继承,有发展,有创新,有提高,形成一家有 完整体系的太极拳流派。

武禹襄及其传人李亦畲、李启轩昆仲均系世家儒生,以研究太极拳理、功 法自娱,罕于课徒。武、李两家素以科举为重,后人多不研习太极拳,故武派 太极拳由第三代郝为真广为传出,启太极拳流派之滥觞。

郝为真名和,永年县人,生于清道光二十九年,卒于1920年农历十一月, 享年七十有二。父讳永安,因家道中落,为真先生废学经商,以养双亲,业余 读书习武。先习红拳,后从邑绅李亦畲先生习太极拳。为真为人敦厚强毅,容 貌温伟,出言高朗,力倍常人。从亦畲公习拳奉事敬谨,尊师重教,努力不怠。 亦畲公喜其诚笃,授以真诀,自此发悟,日月有获,二十年如一日,终获薪传, 能置椅于丈外,投人安坐其上,屡试不爽。又能手摄壮士,使其如处舟中,俯 仰不能自主。为真先生喜观剧,某次戏台下人群沸腾,一邻童被挤,涕泣号呼, 乃排众人,置邻童于己身前,环两臂护之,观众虽激涌如潮,为真先生宛如中 流砥柱,屹立不动,俟曲终人散,顾视足下所立处砖俱为踏断。亦畲公晚年罕 与人谈拳,有来访者,辄命为真先生代其酬应。先生秉制人而不伤人之旨,谦 逊和蔼,无凌人气,’负者多感其德而服其技。武禹襄、李亦畲所作拳论,言简 而意赅,所创拳势外简而内涵富,人多不知其底蕴,独为真能穷其窍要。走架 打手以虚灵为体,因循为用。其功在动以习静,而静不挠于动;静以处动,而 动不离乎静。其法始于守中,中于行气,归于凝神致虚,故造诣精纯,独领风 骚,为亦畲公门下第一人,学太极拳者“无士农无远近,咸师事焉,以故桃李 满门”(引文见《郝为真先生行略》)。由武禹襄开创,李亦畲承袭的武派太极 拳乃公之于世,广为传播,衍为一派,流传弗替⑴。

郝氏弟子众多,因年代久远,多不可考。弘扬武派太极著名者,永年有李 福荫(字集五、李启轩先生之孙)、张振宗(字玉轩)、韩文明(字钦贤)、范念 祖(字述圃)等;邢台有李圣端(名斌)、李香远(名景清)、郝中天(名景 云)、王彭年(字延久)、申文魁等;任县有王其和、刘东汉等;清河有阎志高, 其次子文桂、三子文田均能绍述家学,通达渊微。李逊之先生(亦畲公之次子) 亦随为真先生研习推手技艺。

郝先生传艺于清末民初,所传拳势中正安舒,轻灵圆活,步伐灵敏,开合 有致,阴阳相济,六合对称,世人名曰“活步开合太极拳”,或称“郝架”,以 别于同郡杨家所传拳势。有不少同志常就武派太极拳的拳势变化以及“开合太 极”为武禹襄所传,还是郝氏新创等问题问我。现在借介绍郝为真先生之机, 略作解释。要知虚实开合是武派太极拳的拳法核心,其理法源于王宗岳《太极 拳论》“动之则分,静之则合”及《十三势歌》“屈伸开合听自由”。武禹襄在 《十三势说略》中进而强调“每一动……不外起承转合”。李亦畲先生对开合讲 得更多,更具体,使开合技法与意、气、神的结合,有重大突破,使太极拳的 修炼方法有了质的变化。这些拳理不仅膏馥了众多太极拳家,也影响了其他拳 术。

议论较多的是武派太极拳传统拳势懒扎衣、白鹅亮翅、搂膝拗步、倒撵猴、 玉女穿梭等势都以“合手”结束,有人说这是武氏旧传,有人说此乃郝氏新增。 孰是孰非,除了上面列举王、武、李三家有关开合理论可以说明外,再看李亦 畲先生对此是如何说的。他在《十三势歌》中说“按”的练习方法时说:“按 中要带合,先下后回折,上转再前按,丈外把敌挫。”⑴这段话把以“按”为核 心的合手技法窍要以及练习形式讲得十分具体。李亦畲是郝为真的业师,据此, 可知这种开合手法(拳势)是武氏旧传,并非郝氏新增。

武派太极拳前辈在不同时期对不同对象的教学中,根据客观情况,将某些 拳势略做变化是完全可能的。例如郝为真先生早期教的弟子大多是单独教练, 可以根据求学者的具体情况因材施教,晚年他到永年中学执教,是集体上课, 教法当然不能不有所变化,所授拳势有所损益也是必然的。我曾目睹几位前辈 课徒所授拳势也不尽相同,如第一个白鹅亮翅后,应接演“左搂膝拗步,手挥 琵琶势(左),迎面掌(左),右搂膝拗步,手挥琵琶势(右),迎面掌(右), 左搂膝拗步”。这一组拳势是有左就有右,互相对称,符合王、武、李三家拳 理。然而有的老师为了节省时间,就把左迎面掌以后三个拳势减去,接演搬揽 捶了。又如懒扎衣、白鹅亮翅、搂膝拗步、倒撵猴、玉女穿梭等拳势的合手, 有的人为了省事也有删去的。过去练习太极拳的多为青少年,故早期的武派太 极拳有不少较为难练的拳势,如“践步打捶”、“翻身二起”、“退步伏虎”、 “蹬脚上步搬揽捶”、“单鞭下势”、“转身摆连腿”、“海底捞月”等,后来为 了适应成年人练习,有的被简略,有的化难为易了。再加上师资不同,学者个 人修炼水平不同等原因,致使目前武派太极拳少数拳势各地练法有所不同,是 不足为怪的,不必强为轩轻。要知任何一位有才能的太极拳家都会在前人的基 础上有所创新,使自己所习拳技日臻完美。问题是所习是否符合王、武、李、 郝四家传世的拳理功法。修炼武派太极拳者应知所习是武派太极拳,不是某一 拳师之太极拳,要取法乎上,应以王、武、李、郝拳法为宗,如把与王、武、 李、郝拳理功法大相径庭之作嘘为“真传”、“秘传”、“祖传”,就有哗众取宠 之意,而无实事求是之心了。认真继承先贤锐意求精的卓越精神和求实学风, 学有本源,不失矩淡泊名利,严以律己,顺应时代,处理好继承与发展的 辩证关系,使武派太极拳不断丰富,不断提高,永葆青春活力,这倒是各地武 派太极拳传人应当严肃对待之事,也是研究者应当予以关注和重视的问题。

郝为真先生有四子,原配苏氏生文勤、文桂,继室王氏生文田、文林。其中以郝文桂先生拳艺最精。

文桂字月如,自幼随父学拳,后从师祖李亦畲先生读书,得以观摩李公走 架打手,聆听李公讲述拳理拳法,耳濡目染,获益良多,又经多年辛勤研习, 终成一代名家。

1920年郝为真先生谢世后,永年中学继聘月如先生为太极拳教员。1928年 永年县县长许之洲倡议组建“永年国术馆”,芦海帆初任馆长,不久改任郝月如 先生为馆长。韩钦贤、李福荫、李集峰、张安国、陈秀峰(原系杨班侯之弟子, 后列入郝为真门下)⑴等先生担任教员,学员多达80余人,为桑梓培养了一大 批太极拳人士,后来在当地有些名气的拳师,大多出自这批学员之中。研究永 年太极拳史者不应忽略这一史实,不应把以郝月如先生为首的这几位“园丁” 的辛勤培育之功置之度外。近些年少数人受名利金钱影响,对自己业师、奶师 培育之恩绝口不提,而大搞“名人”效应,借以抬高身价之举,实足见其肤浅。

1929年经同门李香远先生介绍,郝月如先生应聘去南京最高法院等部门教 授太极拳。永年国术馆改任韩钦贤先生为馆长,直至“七七事变”,被迫解散, 韩先生也避地邯郸,离开故乡。

月如先生在南京以及镇江等地授拳,先后从学者有三百余人。因月如课徒 亟严,学生习拳必须明规矩,守规矩,进而脱规矩合规矩,人多不耐久习,中 途辍学,唯张士一、徐震、冯卓、吴知深等人深知其技叹为绝伦,从之最久。 其中张士一襄助郝师弘扬郝派太极拳(当时南京等地人士习称月如先生所授拳 势为郝派太极拳),其功甚伟,这里作些介绍。张先生原系清末秀才,曾在国外 留学,归国后在上海南洋公学等学校教授英文。他非常重视体育,先从杨澄甫 先生习拳,后于苏州结识河北邢台李香远先生(郝为真之入室弟子),深为敬 服,遂从李先生习开合架。李先生北上后又跟郝月如先生习拳。

1935年经张士一介绍,月如先生授拳于中央大学,这是太极拳步入正规大 学之始。是年12月因病卒于南京,终年五十有九。月如先生著有《武氏太极拳 要点》、《武氏太极拳的走架打手》、《操手十五法》等,进一步丰富了太极拳 理论。

继月如先生之后在南方(以上海为主)教拳的是其哲嗣郝少如先生(名孟 修,1908—1983) o 1963年6月人民体育出版社出版了他编著的《武式太极拳》。 这里顺便说一下,南方习称郝氏父子所授之拳为郝派太极拳,因拳法、拳势为 武禹襄首创,少如出书时根据当时习惯,定名《武式太极拳》。

少如先生的堂弟郝振铎先生,幼年跟伯父郝月如学拳,新中国成立后在天 津人民银行工作,20世纪五六十年代曾在天津黄家花园等地教授武派太极拳, 弟子有牛锁臣、刘礼堂、么家祯、王家骏、王汇川等数十人。1961年曾油印出 版《郝为真氏开合太极拳术》。郝先生去世后,弟子么家祯、王家骏等人继续在 津门传授武派太极拳。

郝门第四代传人郝长春、字向荣,是郝为真先生的长子郝文勤之孙,父名 德臣。长春自幼随叔祖父郝月如先生习拳,后来又跟随叔祖父月如、堂叔少如 到南京、上海等地教拳。1931年“九•一八”事变后,我国各界爱国人士莫不为 之义愤填膺,举国上下同仇敌博,奔走呼号谋求救亡图存之策。李亦畲公之长 孙李槐荫先生当时充任山西省太原警察局长,与弟棠荫(字化南、中共党员, 《山西晚报》记者)顺应时代之需求,积极联络各界人士于1932年在太原组建 “山西省国术促进会”。省民政厅厅长邱仰竣,省参议会议长马立伯二人为名誉 会长,李槐荫为会长,李棠荫为副会长,聘请郝长春先生来并任秘书长,负责 教授武派太极拳及文秘工作(因月如、少如父子无暇北上,故聘请郝长春)。

因当时学太极拳的人较多,亟需充实师资力量,郝长春卸命回籍聘请邢台 李香远,永年张振宗、韩钦贤、李召荫、张旗等先生莅晋教拳。其中李香远、 张振宗、韩钦贤都是郝为真先生的弟子;李召荫是李启轩宗师之孙,李槐荫之 堂兄。在他们的通力合作下,山西省国术促进会颇具规模,影响很大。

新中国成立后,郝长春在永年师范学校任总务主任,校长郑炎为人开明, 喜爱太极拳,请郝长春教授学生太极拳。李槐荫先生之子李光藩当时在该校读 书,亦随郝先生学拳。郝长春还邀请张振宗先生于星期六晚上来校教人推手。 张振宗是郝为真老先生的入室弟子,走架推手均属上乘。参加研习者有姚继祖、 魏沛霖、李光藩等人(参阅李光藩写的《风雨沧桑话太极》)。

随郝长春先生学拳的还有刘荣、王长海、李玉中以及长子郝顺兴,次子郝 顺昌,三子郝顺友等人。到“文化大革命”时,郝长春被迫下放劳动,不再教 拳。“文化大革命”后,郝长春先生到永年二中工作,向他学习太极拳的有胞 侄郝平顺等人。1980年郝长春先生去世,传其艺者有郝平顺等。

郝氏四代在弘扬发展武派太极拳方面作出了卓越贡献。现今郝平顺正值盛 年,如能奋发图强,克承家学,不难成为郝门第五代之优秀传人。

注释

清代秀才据其资历学行分“原膳生员”(简称原生)、“增广生员” (简称增生)、“附学生员”(简称附生)。魔生每月可领六斗米,称食魔(古代 米仓称原)。在秀才名册中姓名居前,可以优先被选为贡生(简称魔贡),取得 这一资格后,就可以出仕了。

武禹襄所作拳论篇名,各家所载不一,近人沈寿先生所辑之《太极拳 谱》流行较广,为了便于读者查阅,此处所列之篇名以沈书为主。

马立伯《李氏太极拳谱序》云:“近代大河以北,言斯技者,莫不首 尊杨班侯、郝为真两家。班侯,禄禅之子也……为真则李亦畲先生之高足也 ……杨、郝皆广平府永年人,一脉相传,守而无失,高山仰止,其可钦已!”陈 炎林在《太极拳之源流》中亦说:“普通所熟知者,为河北郝家派,河南陈家

派,河北杨家派,各派均有特长。”

见李亦畲《十三势歌》。参阅拙作《武派太极拳体用全书》405页。

《郝为真先生行略》载:“清光绪末年,直隶总督袁公聘府君教其子侄, 特使持书来,却之;又托邑绅胡太史月舫就近敦劝,卒以病辞。”后荐陈秀峰代 往,陈遂以师礼事郝。

附《郝为真家族世系表》

浏览1,152次