十、武术的功能刍议

价值功能,是一种事物或现象的存在对自己、他人或社会所 具有的意义和功用。武术的价值功能,即凝结在武术发展运动中 的精神产物和物质产品对社会进步产生影响和作用的总和。它是 武术存在、发展、进步的标志。武术的价值功能具有双重性,即 既有显现价值功能,又有潜在的价值功能,综合起来可概括为如 下几种:政治价值功能、健身价值功能、修身价值功能、医疗价 值功能、观赏价值功能、自娱价值功能和经济价值功能等。

武术作为一种独特的民族体育项目,在两千年的发展演变过 程中与多种文化形态相互渗透交融,随着特定的政治、经济历史 背景的变化而发生着根本性的质的演变,其多元化的价值功能取 向也发生着相应的转变,武术运动发展完善的全过程也是其价值 功能演变的全过程。从整体而言,武术的各价值功能是相通的, 互为依存、互为补充的,离开某一价值功能而谈其他功能效益都 是不实际不全面的,然而不同的历史阶段,其诸种价值功能又是 变化的,有主有次、有所偏重,这种历史现象是符合任何文化形 态的事物发展规律的,是科学的、唯物的。

政治价值功能。武术是一种价值功能多元化的文化形态, 其中最本质、最基本的特性便是攻防格斗的价值功能,正是这种 特殊的涵盖性质,决定了武术与政治的相互关联性,使武术成为 阶级斗争的工具,成为服务于某种政治的手段,具有鲜明的政治 价值功能,主要表现在如下几个方面。

军事价值:武术在军事战争中占有重要地位,在枪炮火药发 明之前,武术是争战搏斗的主要手段之一。在枪炮火药发明之 后,它仍在军事中占有重要地位,只是随着冷兵器时代的结束, 这一价值功能被大大地弱化而已。原始社会末期至夏商周时期,萌芽状态的武术不仅是人类

胜自然的重要方法,也为部落战争提供了训练部落成员的手段和 技能,武术为部落与部落争夺财富的战争服务,战争又促进了武 术的形成和发展。《史记》载:“轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相 侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征,于是轩辕乃习用干戈。” “习 用干戈”就是训练部落成员,培养军事技能,以应付战争。

据《礼记•王制》载:“凡执技论力,适四方,裸股肱,决 射御。”夏商周时代,天子选拔出征从战的武士时,要考查武技. 和勇力。

春秋战国时代,列国混战,诸侯争霸,军事斗争极为尖锐, 战争频繁,所谓"春秋五霸"、“战国七雄"即是当时的写照,各 诸侯列国为求生存,纷纷推行富国强兵之道,齐国管仲实行寓兵 于民,选拔武艺人才。楚国实行“以猎求士”,精选征战勇士, 魏国的“习射令”,赵国的“胡服骑射”,秦国的“商鞅变法”, 实行“依军功授田宅”等,都把训练“技击”人才作为增强军事 力量的主要手段。武术服务于军事,频繁的战争又刺激了武术攻 防格斗技能的发展。

自秦汉封建社会确立开始,武术由单纯军事技术逐渐向竞技 方向转化和发展,具有较明显的体育特征。在专制主义中央集权 2。00多年的时间内,武术一方面是社会成员和个体防身自卫的 有效手段。另一方面,它更广泛地被用作进行战争的有效工具, 包括国家、民族之间的侵略和反侵略战争,统治阶级和被统治阶 级之间的镇压和反抗的武装斗争以及不同利益群体之间的武装冲 突等。冷兵器时代的战争方式,决定了武术特殊的军事价值。跨 入近代以后,随着火器的输入,战争方式的变化,以传统武艺作 为主要战斗的时代虽已过去,然而,武术作为作战训练手段的功 能却一直被诸多军事家所重视,对培养军队士兵勇敢顽强、近身 搏斗的实战能力仍具有特殊的作用。

传统武术作为民间下层民众反抗压迫的武器,在进入近代以 后相当长的一段时间里,仍继续存在着并发挥举足轻重的作用。

在此起彼伏的反帝反封建斗争中,武术常常被用来作为组织发动 起义的工具和战场上杀伤敌人的手段。民间宗教与秘密结社几乎 都与武术有不可分的联系,习拳练武与宗教结社结合,为某种政 治目的揭竿而起的事由来已久,明清时表现得更为普遍。如在金 田起义之前,太平夭国的领袖们就在广西设立“大馆”,发展会 众,练拳习武,训练队伍。起义之后,武术更是备受重视。太平 天国明确规定:“凡各衙各馆兄弟,在馆无事,除练习天情外, 俱要磨洗刀矛、操练武艺,以备临阵杀妖,不得偷安……义 和团运动也是山东直隶一带民间操拳练武的结社组织。团民以 “亮拳”为名,遍设“坛口”、“场口”组织和武装群众,开展广 泛的反帝斗争。高潮期间,民众对传统武术的学习如痴如醉,对 所谓“刀枪不入”的“金钟罩”、“铁布衫”功夫深信不疑,趋之 若鸯。时论记述当时的练武盛况:“无论士农工商,以至各行贸 易之人无不愿学”,经师传授,“立即武艺精通,身体灵爽,单刀 枪锤械各项技术娴熟”,“询以练此何意,则众口 一词,皆以杀逐 洋人为言"(中国近代史资料丛刊《义和团》)。义和团就是运用 这些传统武艺与装备洋枪洋炮的敌人展开殊死搏斗的。

防身价值:武术运动从萌芽状态开始就是人类自卫生存的手 段和方法。原始人群在“鹫鸟攫老幼,猛兽食颛民”的恶劣环境 下生活,只有靠与巨兽拳牙相交,使其“骨肉腾飞"以求保护自 己或摄取食物,这种初级的拳脚技能和木棒、石块等简单工具的 攻击方法,成为原始人类生存的重要条件。

人类进入到阶级社会,纵使武术多元化的价值取向已逐渐趋 于成熟,然武术的实用特性一直刺激和激励着人们练习的积极 性,也是武术广为流传、经久不衰的重要内因。

武术中的技击术是武术技术、方法的提炼,是格斗经验的总 结,是最佳人体攻防动作的组合。通过踢打摔拿的技术和功力的 长期训练,能迅速提高搏斗的技巧和能力,这种实用技术可供个 体应付各种突发事件,起到自卫防身的效果。

现代社会还未达到真正的完善,社会还很复杂,因此,寻求 一种自我防卫的有效手段已成为不少人的愿望,而武术的技击术 恰恰能满足这种社会需求。可以说,社会的、政治的原因,促进 了武术自卫防身功能的强化,成为人群或个体服务于某种特殊使 命的重要手段。

军事价值带有权力之争的政治因素,自卫防身寓于社会利害 冲突之中,两者都有政治(对整体而言)、意志(对个体而言) 的明显契机和动因,政治统帅武术,武术服务于政治,这正是价 值观的历史性和现实性的表现。

健身价值功能。武术在其形成和发展过程中,涵摄了我 国传统医学、养生学、仿生学的诸多精华,大大展示了健身价值 功能,成为广大群众喜闻乐见的健身项目之一。

武术运动健身具有独特的形式和内涵,这是高于其他体育项 目健身效应的关键所在,主要反映在合理解决了掌握技击技能与 健身壮体并存的关系,合理解决了物质和精神的辩证关系等两个 方面。

近代武术的科学化趋势加强了其健身养生的价值功能,自然 科学亦揭示和验证了武术的健身作用,主要表现在武术运动对神 经系统、心肺功能、运动系统、内分泌系统几方面的积极影响。

武术运动对于机体生理、生化方面的影响是全面的,除以上 几个方面外,武术对于维持内环境理化因素的恒定,加强酶的活 性以及改善消化、排泄等系统都有着积极的作用。总之,长期进 行武术训练,能发展人体的速度、灵敏、协调、柔韧、耐力、弹 跳等综合素质,提高内脏器官的功能,促进身体的全面发展,增 强体质,提高人体的适应性,延缓人的自然老化,具有独特的延 年益寿的特殊功效。

修身价值功能。修身泛指人形体内在的“理”和“心”。 它包含两个层次,一是主、客的哲学层次,即世界观;二是自身

主体层次即人生观。前者是解决人和大环境(包括自然界、社 会)关系的问题,后者是解决与人生观有关的思想、道德、情操 和规范化的问题,两者是互为依存和补充。

主客的世界观问题即人和大环境的天人关系,哲学上称之为 自由和必然的演化。考察它的基本范围,则是天人合一的有无和 阴阳。处理这个问题的客观依据,在于世界的物质性、规律的客 观性、普遍联系相互作用的相关性,以及人类改造世界和把握事 物的主体能动性。武术运动所表现出来的文化精神,正是唯物主 义世界观中所突出反映的核心问题,即天人合一、知行合一、情 景合一。长期从事武功实践和体验,久而久之会领悟武术运动中 所融摄的丰富的思想内涵和辩证哲理,从而引导练习者去正确地 认识世界和能动地改造世界。

人这样一个主体怎样在大时空中寻找自己的位置,怎样利用 这个环境来解决自身力量(或潜能)合理配置、调控、发掘和利 用,是具有现代意义的“生存意志”问题。武术运动本身所具备 的有无、动静、阴阳、心物、主客等各方面特定的矛盾统一性, 正无所不包地解决了客观规律性和主观能动性的融合统一,为习 武者寻求功业之道的途径提供了认知操作的方式。

中华武术的修身价值功能更突出地表现在其高尚的武德观 念。武术的核心是搏击、攻防格斗,要格斗搏击自然意味着暴 力、流血乃至丧命。然而就是这般拳脚横飞、刀光剑影、性命相 搏的武术运动,同样要遵守武林之人的共同道德规范——武德。 武德是中国武术伦理观的核心,它包括习武重德、立身正直的拳 道观,尊师谦和、忍让的处世哲学,见义勇为的传统美德,爱国 主义的意识和先礼后技的比试规范等。

武术的各个门派都非常注重武德的培养,强调“道”与 "艺"统一,提倡“未曾学艺先学礼,未曾习武先习德文贵文 风,武重武德,重“仁爱”而非残忍的思想,讲究以理服人,决 不以武艺高而逞强。在技艺上,武术主张不是积极地引向外在的

显示,而是导向内心的自修和自审。武术讲究身心合一,内外兼 修,练艺必修心、修德,良好的德是艺的基础,艺和德结合方为 完美,这些高尚的武德观念是以儒家“仁义”精神为核心的基 础,是中国传统哲学思想影响的结果,体现了中华武术所具有的 那种东方文化的文明气质。

武术训练的本身也是思想道德作风、处世哲理的修炼过程, 更是人生观、道德观的改造过程,在儒家人伦规范下所形成的武 林各门各派共同遵奉的道德标准,也是人们追求和终生探求的目 标,这为人们使用各种技击之道提供了准则和要求。这种技道双 修,而以修心为先导的思想观念具有重要的人生指导价值。

武术的修身功能还体现在它的直接效果上。通过训练,能培 养人勤奋刻苦的精神、谨慎谦逊的态度、质朴干练的作风以及在 训练实践时体现的矫捷气势、应变能力、准确判断、从容胆略、 必胜信念等,这一系列素养作用于生活之中,与生活融为一体, 必将大大地增强人们从事任何事务的能力和激发人们对生活的美 好向往。

总之,中华武术以仁爱主义精神为指导,以实现人际和谐为 价值目标,使得武术运动远远超出作为一般体育运动项目的意 义,而成为人们德行修养的一种途径,进行教化的一种方式,体 现华夏民族优良品性的一种文化形态。

(4)医疗价值功能。武术运动对某些疾病有特殊的疗效(如 高血压、神经衰弱、冠心病等)。其方法是:外部通过手、眼、 身法、步的锻炼,提高肌肉骨骼系统和脏腑经络的功能,达到培 精、调气、正神之目的,促使机体某些病灶部位功能代谢的改 善,起到恢复正常功能的效果。内部通过运气、意念,把握阴 阳,达到调节机制的平衡作用。武术高度重视人体精、气、神的 修炼和互相依存的医学哲理观念,是其具有治疗效果的基础。拳 理家认为:“精”是根本,“气”是“精”的载体,神是气作用的 表现和结果,提出了 “内外兼修”的原则,在这种练功原则的指

导下,进而产生了 “内练一口气,外练筋骨皮”、“内三合”、“外 三合”、“导气令和”、“气沉丹田”等各种练功要求,建立了以丹 田运化修炼为核心,以经络气血津液畅通为先导,以提高性腺功 能为重点的有序化程序,这种人体医学治疗原理是武术运动具有 特殊治疗效果的根本原因。

武术另一更为主要的医疗健身作用是防患未然。武术与中国 传统医学理论是相通的,就拿太极拳来说,它强调动静、虚实、 刚柔、快慢、开合、升降等阴阳法则。太极拳推手在匀速运动中 突然加速发力,在相持中主动化劲蓄力,以柔克刚、刚柔相济, 其目的是使人体中枢神经功能得到调整,加强大脑皮层的兴奋与 抑制交换的能力,这与传统医学理论在重阴阳学说方面是完全一 致的,也与现代科学理论“生命在于平衡的观点相吻合”。

武术强调身心和意志双修,也使其具有特殊的治疗作用。所 谓练身心,是指人的精神和性格方面的完善。久练武术可以使人 心身俱健、精力充沛、提高修养,使人的性情变得刚毅柔和,达 到心理和生理的平衡;练意则是指排除杂念,集中思想用意来 练,使身体各方面达到系统的锻炼,促进身体内部功能的提高。 用中华传统医学理论来解释,那就是心和意的修炼能使全身的 血、气、津、液得到流通,从而达到调节脏腑机制,使人从弱 变强的目的。这种强壮不仅是外部的健壮,而且也是内部的健 壮,直至整体的强壮,从而使人发挥出巨大的超想象的能力, 即"功力

观赏功能。武术的观赏功能可分为表演观赏功能和竞技 观赏功能。

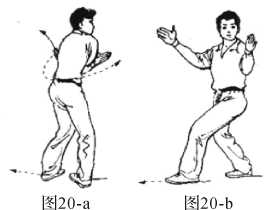

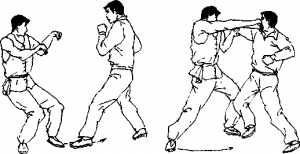

在对抗性散打激烈的竞争中,充分将技击之巧、力量之美、 速度之美、柔韧之美、灵巧之美表现得淋漓尽致,从而使人在奋 发抗争、锐意进取的意境中获得美的观感愉悦,称之为“竞技观 赏功能”。而武术套路更注重追求内在的自我表现,更多地表现 为展示艺术表演效果,俗称这种效果为“表演观赏功能”。

近代武术竞技化趋势,使得武术观赏功能也随之发生了变 化。一方面是武术的表演观赏功能继续存在并获得了进一步发 展,另一方面武术的竞技观赏功,能日益受到了人们的关注,并逐 渐完美化、科学化。

中国武术项目种类繁多,风格不一,因而武术的表现手段和 美学风格也就不一。如太极拳刚柔相济,劲若抽丝,绵绵不断; 而南拳则动作敏捷,出手隐蔽,使对手躲闪不及,大有迅雷不及 掩耳之势;而以散打为代表的各种技击格斗术,展示激烈的对抗 和敢于拼搏、富于进取的精神。无论是显示武术功力与技巧的竞 赛表演套路,还是斗智较勇的对抗性散打比赛,都会引人入胜, 给人以美的享受,具有很高的观赏价值,通过观赏给人以启迪教 育和乐趣。

武术的观赏价值贯穿在整个发展历程中,在汉代宫廷大型的 百戏表演中,不仅有角抵的内容,也有诸如斗兽、扛鼎、舞轮等 与武术紧密相连的形式;魏晋南北朝时期宫廷武术表演最值得一 提的是“五兵角抵”项目的兴起;隋唐两代是宫廷武术表演的高 峰期,唐代有完备的百戏组织和训练组织——教坊,它集中了全 国各地的表演精粹,角抵仍是该时期重要的表演项目之一。“安 史之乱”后,大批宫廷艺人流落民间,得以在民间沃土上滋长发 展;宋代,随着城市文化生活的繁荣,江湖上的武术表演大为兴 起,易聚易散的娱乐场所“瓦舍”在宋代出现,这标志着古代江 湖艺人的表演走向成熟;进入明清时期,又出现了新的表演形 式,叫做“走会”,由于“走会”武术的内容居多,所以也叫做 “武会”。近年来,我国农村各种花会应运而生,“花会”的一个 重要内容就是武术表演,观赏性的武术表演活动以其强烈的民族 性、节令性和娱乐意义在中国古代、现代的娱乐活动中占据了极 重要的地位。

(6)自娱功能。人们参加武术套路、散打练习(或竞赛)所 获得的身心愉快的效果和作用,称为自娱功能。

早在春秋战国时期,列国为适应战争的需要,积极开展带有 军事目的的娱乐活动,统治者之间常常举行斗剑、角力的比赛, 借以娱乐。

中国传统武术内容丰富,风格多样,适合于不同性别、不同 年龄、不同阶层的人练习。同时武术练习不受时间、地点、气 候、场地的影响,可因陋就简、因地制宜、因人而异,不需要很 大的场地和复杂的设备,具有极大的经济性和方便性。正因为武 术具有广泛的适应性,所以千百年来一直深受广大人民群众的喜 爱,成为健身自娱的重要手段。

对武术技能的掌握包含着对人体运动自然规律性的了解和运 用,对技能的熟练掌握产生了自由创造的美感,在习武的过程 中,技能愈是精熟就愈能产生自娱效果,带来身心的美好感受。

武术的自娱功能是与武术健、力、美相结合的艺术形式分不 开的。武术攻防格斗的哲理性,养生修心的健体性使武术产生了 特殊的艺术价值取向,武术中的真实的技艺美、精神意境美、均 衡对称美、对立统一美及武德修养美等艺术风采是自娱享受的根 本动因,长期训练自然能达到强筋骨、增意志、调感情的娱乐 效果。

经济功能。武术作为一种文化形态,以体育运动的一部 分出现,也有重要的经济开发价值,这种经济上的作用是潜在 的、间接的,主要表现在两个方面:

一是武术健身、修身效果本身就具有巨大的潜在经济效能。 通过武术训练,能增进身心健康,提高学习、工作效率,促进社 会生产。健康的体魄,良好心理品德,是从事创造性劳动的前提 条件,从客观上为能动地改造世界、发展经济提供了物质和精神 基础,同时又是生产力发展的决定因素。从事武术运动的群团, 一旦掌握了武术运动的真谛,必将在当今社会主义建设中起到不 可估量的作用。

二是利用武术特有的竞技、表演观赏性,组织和宣传武术

运动的同时,开展相关的经贸活动。当今出现的武术搭台、经 贸唱戏的各种集文化、体育、经贸于一体的活动在全国十分引 人关注。诸如“少林武术节”、“武当武术文化节”、“全国状元 杯散手擂台赛”等,都从不同的侧面展示了武术服务于经济建 设的强大生命力。文化属于精神文明的范畴,经济属于物质文 明的范畴,二者互相渗透、相辅相成,将会更进一步拓宽武术 的社会效应和功能。我们可以这样展望,不久的将来,武术文 化市场将诞生于国内,传播到国际,乃至武术运动所需直接用 于的商贸活动(包括武术器械、武术服装、武术文化用品.、武 术影视、小说、期刊等)会遍及世界。武术经济的前景是可观 的,也是振奋人心的,未来的武术竞技盛会也必将是武术文化、 经贸活动的交易会。

十一、绳镖初探

绳镖的起源和发展

恩格斯提出:“科学的产生和发展,一开始就是由生产决定 的。”绳镖的源头要追溯到原始时代的渔猎工具。新石器早、中 期的石鱼镖,骨鱼叉同现在的绳镖结构功能十分相似,使用时都 是在镖的尾部系一根绳索或缚一根木棒,用手抓住绳索或木棒的 尾端,将镖(或叉)掷出,以获取鱼类和杀伤野兽,然后牵动绳 索或持棒将其收回。据考古史料论证,“鱼叉”、“鱼镖”有的尾 部带有结节,是便于系绳索的遗迹,陕西西安半坡遗址出土的原 始“鱼叉”就有结节,可见绳镖是从原始的石鱼镖、骨鱼叉发展 演变而来的。

绳镖又名“绳鞭”、“甩头”,"盖在有脱手飞镖之前,而脱胎

注:该文刊于《武汉体育学院学报》1996年第4期(合作者:袁威)

于棉套索者也”、“盖脱手之飞镖,实用宋代之余氏”。可见绳镖 的源流考要追溯到宋以前的各朝代。据民间传说,首先使用这一 种兵器的是西汉时的武将杜牧,一次他与程鹏交锋,武艺不及对 方,他连打五次脱手镖都被程鹏躲闪接住。杜牧败走之际,改用 绳镖中“十字披虹脱身鞭”,一镖将程鹏打落马下,故在民间传 有“杜牧打程鹏,全凭一丈二尺绳"之说。可见,绳镖发端于劳 动,在西汉时,就已在战争中使用,虽然是传说,可作进一步考 证中的参考。

绳镖等索兵,自汉以后,在北方各少数民族使用较多,与棉 套索、流星锤、飞爪和鞭铜等并行发展,互为补遗。宋末、元初 逐渐在内地出现。从明代起索兵中的绳镖的应用才较为广泛, “不但步卒、骑兵均曾用之,明代海军亦曾利用之,以作舟上及 登陆后抛击土上之特种兵器”。在陆战中是战士的附属兵器之一, 兵马戎战能乘敌不备,寻机去出,以达到使敌人猝不及防,杀伤 敌人取得战机主动的目的。

自枪炮发明后,绳镖随着军事价值的消失而习练者也亦渐寡 少,再加之其运动方法和特点难以掌握,多“见江湖卖解者流, 用此物为打围圈之具耳”。解放后,在党的双百方针的指引下, 绳镖此一传统兵器的独特方法,才被广大武术工作者总结、丰富 和发展。自搬上竞技舞台以来,各省运动员相继学习、整理研 究,在历届运动会上练习者逐渐增加,成为运动员和武术爱好者 喜闻乐见的练习手段之一。

绳镖的结构

绳镖属于索系兵类,所谓索系兵就是“以绳索或以铁链扣系 一兵器,手执索练之一端,而用力将他端所系之兵器掷出击人或 钩人”,绳镖就是用棉索长绳扣系住一个铁质(或钢质)的镖头 的武术器械。绳镖可以掷抛远击,也可以缩短近击,不用时就可 以收卷暗藏,是一种携带方便、收缚隐蔽、打出突然、猝不及防的种攻击性较强的软兵器,有的也把它列为暗器一类。

绳镖的绳长约1〜3丈,绳前端所系镖头形状有多种:三棱 型、五棱型、七棱型、圆锥型等,最多的是普通的三棱镖与圆锥 镖,头尖尾圆,多用纯钢制成,长5〜7寸不等,镖尾部有一孔, 可用铁环穿入,再加上两个主环和响环,是用以连接绳索的中间 部分,(民间也有不用环直接在孔上系绳的);战时所用绳镖套有 一个竹管,粗盈把,长4寸左右,练习者把绳缠在腰间,用活节 扎在左腰,左手抓绳末端,右手握住竹管,利用轮转之惯性,将 镖突然变为直线运动应手而出。现今由于健身中套路演练的需 要,绳不用缠腰,绳长变短,根据身材的高矮约在9〜12尺之 间。镖头变轻,约4〜6两,去掉了竹管,绳粗相当于六号旗绳, 镖头有三棱型、圆锥型等,绳镖的中间部分(即与绳的连接处) 还有小彩绸若干块或者红缨一束。

(三)绳镖的特点

绳镖主要是以缠、绕抡、贴、提、穿、收、紧、携、担等运 动方法为主,要求练习中能巧妙地运用身体各关节的活动来迅速 改变镖头运动的方向。立圆抡缠时,似车轮飞转;待机窜出时, 如流星闪电;击中收回时,恰似飞棱来回。运动中能长能短,能 放能收,方法别致,动作多变,左右开弓,力点准确,软硬兼 施,快速敏捷,轻松自然,既能健身,又是防身护卫的武器,其 特点有如下几点:

浏览1,399次