通背门拳械,是古老的拳种,其历史渊源流长。我国拳术,主 要来自于模仿,早在尧代(公元前2140年)《尚书•尧典》中即有: “百兽率舞”的活动,其中猿类活动,是少不了的;周代,在《礼记》 中有:“犹杂了女”的活动,其注中讲:“舞者如猴戏”;汉代马王堆 出上的帛画中,有:猿戏、弥猴唤引戾中,猿据的图出现及五禽戏的 传续;隋代有“蹒跚五禽戏”;唐代《避暑录话.唐故事》中有:“倒 弄弥猴戏”的活动;宋代时,在《纪劾新书-拳经总要》中有:宋太 祖的:“猴拳”问世;明代时,《江南经略》中有“猴拳三十六路”之 记述;又有万历九年(1581年)王士性《嵩游记》中的:“下山再宿, 武僧又名来以技献,中有为猴击者,盘旋牌跃,宛然一猴也L这历 代的猴拳类的表演活动,即是以象形取意的通背门拳术的表现,

流行在北京、北京南、天津、沧州等地的通背门类,在其发展的 征途上,清末发展尤快,种类繁多。按家派言之有:五行通背、白猿 通背、五猴通背、荷叶通背、自然通背、短拳通背、洪洞通背等等。

据1932年在“北京国强武术研究社”学习的刘茂林(河北宁 晋人)所记:“通背之派别为四家。(一)曰通背猿猴拳术,为宋人 陈拷老祖所传,即谓之:通背猿,又名白猿通背,又名通背行拳。

(二) 曰明灵石猴拳术,乃明朝费大桓所传,即可称之:通背心意。

(三) 曰赤尻马猴拳术,为少林慧可法师所传,即可称之:通背心 极。(四)曰六耳弥猴拳术,为明时司徒玄空(又称白猿老人峨眉 派)所传,即可称之:”通背心劲”,其手法相同,而劲上则异,盖四 家实出于一门耳。

据通背大师张策的孙女张敬贤所讲:“祁(信)T祁太昌T祁 顺—贾文T韩立峰T张策、王占春T张殿华(传天津)T张敬贤T 马振华等。”

在1932年时,通背门大师刘宝铭的《通背拳源流考》中载: “自宋陈(持)T司徒玄空T白玉峰T吉志通一> 张洞锋T鲁云清T 齐太昌(或祁太昌、音误)、石鸿胜(乾隆元年);齐传崔敬、安平李、 刘志三人;石传张文诚、韩洞T刘子英三人;刘宝铭为张文诚的弟 子。此通背源流之大略也。”

刘茂林曾说:“通背之义,也就是两臂相通,又名长拳。据说, 明朝有个大将戚继光精通通背,又称戚门。”

近人,孟正源同志,在1982年二期《武林-白猿通臂拳》中 载:“据先辈们说,白猿通臂传自山东黄县人任晓霞。”“任在北京 经商时传石鸿胜T刘子英、张文诚、马晓和、韩洞T向仲山等”。

各家说法不一,但有相同之点。另外,社会上有大齐、少齐之 说,其拳自山东人传来北京地区及京南,白云观的韩和尚、王占春、 张策等,是其重要传续之人。

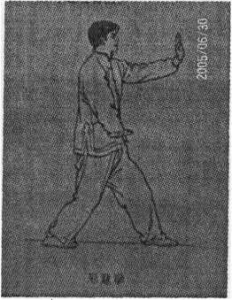

本门拳术的特点:拧腰切胯,吞肚虚胸,探背松肩,臂长腕活。 劲力上是腰背发力,臂膊如鞭,放长击远,动作灵活而快速。演练 起来,舒展大方,气势连串,神形兼备,拳势起落转换劲势不断,全 身关节松灵,柔中寓刚,体态轻捷,发动在瞬变之间,爆发力强,劲 力饱满。

在其传习中,各地又形成了不同的流派:

(1)白猿通背:

它是流行在北京市的通背拳术,是山东人祁太昌(齐太昌)艺 人传来北京。最初没有套路,只是注重实用,单势单操,在演练中, 逐渐形成了套路,有通背雁行拳、拆拳三十六势、通背水火剑、通背 行者棍等。后经“北京国强武术社”通背大师刘月亭等传播。

北京牛街流行在回民中的拳术也为白猿通背,其套路有四路 二十势:四路为春、夏、秋、冬四季;二十四势为二十四节。本门 “只练猴艺不练猴形”。其载有:天罡刀、天罡枪、天罡剑、天罡棍 等。

五行通背:

张策传廊坊地区的通背,称为五行通背。据河北文安人徐永 祥老拳师讲:此门派较多,一般在“通背”前面加上各自的名称,记 有:“韩通通背、白猿通背、金丝荷叶通背、心聚通背、无影通背、四 猴通背、五猴通背、独流通背、五行通背、短拳通背、自然通背等 等。”教法与内容特点也各异。有的大劈大挂,舒展大方,形如龙, 动如虎,气势雄壮有声,有泰山不可挡之势;有的小式小架手法,表 现了缩小绵软巧,灵活多变,以柔克刚,妙不可言;还有的在练法和 内容上表现了长短、软硬、虚实、动静等,大小结合,把冷弹脆快硬, 沾粘连绵随结合在一起。

其拳套路有:拆拳二十四势、四十八操手、一百零八势、三十六 手等。现代练者有张敬贤、徐永祥、王侠林等。

其五掌迎敌歌:

摔拍劈穿钻,电雾星雷箭,悟得其中理,冲锋敌难辨;金木水火 土,脾肺肾心肝,虚实与动静,刚柔和急缓;上下左右中,五护生八 段,东西南北中,神情不可散;万相内中藏,出手敌不见;劈啪雷雾 响,摔去似风电,五掌合一出,穿掌似星串;上阵不怯敌,心宁胆不 颤;一动风雷响,敌人难逃窜。

五猴通背:

该拳系张策拳师,传给河北三河县灵山乡大常迥的符茂箜老 拳师(1988年,88岁)。之所以用“背”不用“臂”,全因总体发力, 发自腰背。五猴者:白猿、石猴、马猴、长臂猿、弥猴。每“猴”又各 练五个字。

马猴一一刨、扇、锥、拍、刺;

石猴——劈、崩、锥、刺、踏;

长臂猿——扇、劈、横、报、缠;

白猴——冲、劈、援、撞、刺;

弥猴——抽、劈、横、擂、缠;

全功练十个字:冷、弹、脆、快、硬、粘、连、绵、粘、随。前五个字 练功力,后五字练空化身法。

拳械套路:十二连捶、十二野马奔槽、十二连拳、十二把擒指、 通背刀、通背枪、通背棍等。

经常练的单操:指天划地(单势绕环)、二鸟争窠、撩阴掌、双 按掌、二鸟争斗等。

(4)荷叶通背:

该拳是流行在独流、沧州一带的拳术,以其演练起来,尤如荷 叶随风摇摆之状,故称为“荷叶通背”。现已传了六代人。据传说, 它传自山西人余东海(吕韩爷、李汉爷,皆音误)

「任立湘―任秀峰一刘义仪等

郭瑞生

郭瑞祥

韩俊民—韩志德等

赵土奎

岳德明

〔刘景云一>任鹤山(金钢人)

其套路:二十四势等,左把大枪、苗刀、鹿角拐等。

刘玉春曾是军伐曹馄的保镖。曹下台后,去天津靠卖春饼为 生Q后把武艺传给孙子刘景云。刘景云把此武艺传给在上海的河 北人任鹤山,绰号“金钢人”。郭长生曾跟刘玉春在曹锦军中习练武术,曹下台后,他去南京 中央国术馆任教。在中央国术馆期间,以通背与劈挂门的马英图 等人交流技艺,故今有:“沧州劈挂通背劲”之语。如今流行的劈 挂拳,实是通背与劈挂交融后的产物,是故命名为“劈通拳”更为 确切。

综上情况,通背拳在清末民初时期,各地发展都较快,名称也 都各异。主要流传地:北京、天津、河北北部廊坊地区、保定地区、 邢台地区、东北辽宁的大连等地。现已成为传统的比赛项目,在全 国较为普及。

其源来自古之收割的大镰动作, 汉代《丰收舞》即有“三体式”出现。 形意拳发展到今天,已经分为三支: 河南(心意六合拳);山酉(形意拳); 河北(形意拳)。而山西的形意拳是 河北李洛能反馈回去的。

到目前来看,形意拳发展演化过 程,来龙去脉比较清楚。是明末清初 人姬龙峰(约1631年一1712年),字 际可,山西蒲州尊村人。依据姬龙峰 自述文落款推得。丙寅年应为康熙 25年,即公元1686年,那时他正55岁。

据《姬龙峰自述文》中所载:他约生活在1631—1712年,终年 八十一岁。他13岁(1644年)在家跟钱塘人赵元龙习武5年;18 岁去少林寺习武教武10年,“颇得少林秘法,尤擅大枪术” ;28岁 后,出终南山,东去西湖,复西下峨眉,转到汉中,复入终南等,又 10年,已经38岁;得岳武穆拳谱等,“以六合拳为法,五行十形为

拳”;东行到苏州、常州,遇王辅臣父子,“其子王跃龙尚能刻苦用 功”,教五年“心意六合拳”;西南行到安徽秋池(今贵池县),已是 43岁的姬际可,在教曹继武12年后,他已是55岁高龄了。于是 在贵池写了《自述文》。在秋池遇少年时同习武的赵云龙师弟,赵 又在陆稼民门下习少林拳多年。在比武之后,得出:“心意六合 拳”实有独到之处。

附《姬际可自述文》于下:

编者按:

此文原见于戴龙邦乾隆四十三年(1778年)所著《心意六合拳 重订本》中。据传戴文雄于同治年间(1862年一1874年)临终前 (戴文雄约生于1778年一1873年)将此文赠与车永宏。此稿由太 谷县吴殿科老师提供。现将原文刊出。以便于形意拳爱好者研究 参考。

原文:

老朽姬际可字龙峰(1631—1712年,终年81岁),祖居蒲东诸 冯里。自幼熟读诗书,本欲光宗耀祖。奈因万历后(1572—1619 年),横征暴敛,又遭强暴之侵凌,十三岁(1644年)时家业渐渐凋 零。家父故为我延师习武,与(应为“与”字之误)寄居蒲东之钱塘 人赵元龙(后名云飞,字之扬)同窗学艺五载(龙峰18岁一 1649 年)。后父母相继逝世,遂上嵩山学艺近十易(28岁一1659年)寒 暑,颇得少林秘法,尤擅大枪诀术。余以吾处于乱世,出则可操兵, 归则执枪可自卫,若太平之日,刀兵鞘伏,倘遇不测,将何以御之。 由是出走南方,遍访技击名家,顺便寻找师弟云飞。未遇而到西 湖,转而到峨眉,一无所得。又转道汉中,逾秦岭,入终南。彼时因 落魄江湖,毫无寸进,既不能遂平生之志,又不能重返故园,生趣毫 无,遂生遁世之心。于是越群山,探古洞,在玉柱峰下,寻得一座坍 塌残破古刹,决意在终南作为我归宿之地。老朽那时备受艰辛,真是言莫可喻,只身住古刹,四壁肃然,单将东配殿修茸以避风雪。 深夜又常被野兽咆哮声所惊醒难以就寝。一次我掣起防身宝剑追 逐返回,偶见西配殿内隐隐约约有微光照射,当时月光皎洁,老朽 疑由破窗射进,细一辨别,更将可疑,好奇心动,燃油松上照,土蔽 尘封,显露点点微光,纵身一跳,跨上横陀,竟在承尘上放有一柄古 剑,一个方匣。老朽捧来端详,剑鞘形式古雅,剑光耀目,锋利异 常,上嵌“汤阴岳氏”四字,并无剑名。老朽不识其剑,实识其人。 再启木匣,却是一部手册,题名《六合拳经》,其中有:五行变化之 原理,阴阳变化只枢机,起落进退动静虚实之奥妙,武术之精华尽 集于此书。老朽感焉。悉心研究其精义,经十载(38岁一1669 年)之苦心心研,会其理于一本,通其形于万殊,以六合为法,五行 十形为拳。以心之发动曰意,意之所向为拳,名曰《心意六合拳》。 诚恐有负岳武穆著书意义,决心传于后世C遂离终南东行,遍访名 师,物色传人。然此拳一经问世,人竞以狂妄目我,庶不知此拳有 防身御侮养性修身之术。以心意诚于中而肢体形于外,含藏先天 之本,性命生死之道,阴阳之母,四象之根,以夺阴阳之造化,扭转 乾坤之气机。然沿途所遇,皆为庸俗之辈,到苏州、常州一带访友。 巧遇王辅臣父子,承他父子们另眼相待,其子耀龙尚能刻苦用功, 转瞬五载(43岁一1675年)。又西南行,至秋浦(今安徽省贵池 县)遇曹公(继武父)托其子继武与我。一教十二年(55岁一1686 年)其技方成。阔别多年之云飞师弟在此奇遇,叙述其从镇三江, 陆稼民门下学得少林真传,彼此相较,心意六合拳实有独到之处。 诚恐后学者不知,故录之以志。

丙寅仲春际可书于秋浦

丙寅当为康熙25年一1686年;再早当为1626年(明天启6 年),再晚为1746年(乾隆11年),从而得知,1686年写此《自述 文》。那么,曹继武连捷三元是1693年(康熙32年),也就是姬际 可离开后,七年连中。姬际可传马学礼、曹继武、王耀龙、郑氏等; 马学礼传马三元、张志诚、儿子马兴等;曹继武传戴龙邦、戴凌邦; 戴龙邦传戴文雄、郭维汉等;戴文雄代父传李洛能,自此改《心意 六合拳》为《形意拳》。详情见《心意六合拳》、《形意拳》主要传系 表马学礼所传,为两支;李洛能所传为河北、山西两支。在全国 传布当中,以河北形意拳传播为广。

由于形意拳是个老拳种,再加其较为普及,在理论方面,也是 较系统全面的;本门著述较多,如:《姬际可自述文》、《戴龙邦论心 意六合拳》、《李洛能论形意拳》、《郭云深论形意拳》等等,在社会 上广泛传抄。

八卦拳,名为拳,实为掌,它的理论为“易理”。实际上,我国 拳术各家,往往先有拳而后加以理论。这也符合实践、理论、再实 践、再理论的规律。

八卦拳是以演走圈为主,结合各种掌法的一种拳术,故有: “八卦拳走为先”的论述。

应该说,八卦拳是个老拳种,因种种原因,直到清代晚期才在 社会上普及。因八卦拳以走圈结合各种手法、步法习练,谁练谁加 自己的习惯动作,故一经问世,发展较快,各有各自的妙用,呈现八 仙过海,各显其能的趋势。

关于八卦拳的起源,现已很难讲清,不过董海川先生,在北京 王府供职期间,为了适应当时社会商业界的保家需要,没什么门户 之见,故很快发扬光大了此拳。董海川虽不是发明者,但是个积极 的推行者。

他的弟子很多,武林中有七十二弟子之说。单就弟子的碑文 中所见,就有五十六人之多。在1883年(董死后第二年)众弟子 的碑文中有:尹福、马惟骐、史计栋、程廷华、宋长荣、孙天章、刘登 科、焦毓隆、谷玉山、马存志、张均、秦玉宽、刘殿甲、吕成德、安份、 夏明德、耿永山、魏吉祥、锡璋、王辛盛、王系清、沈长寿、王德义、朱 紫云、宋永祥、李万友、范志海、宋龙海、王永泰、彭连贵、付镇海、王 鸿宾、谷步云、陈春林、王廷桂、双安福、李长盛、徐兆祥、刘宝贞、梁 振蒲、张英山、郭玉亭、赵云禄、张金奎、焦春芳、刘凤春、司元功、张 铎、清山、何伍、何六、郭通海、徐鸿年、冯广廉、李寿年、陈泮。这五 十六人,当是其弟子的代表,实比此数要大得多,有数千弟子。

其中后来做出成绩者有:尹福、字德安,河北(冀)县漳淮人, 在北京开铜匠业。先学花拳,后学八卦拳,在肃王府教王子们习八 卦等。董海川逝世后,尹又当了护院总管。尹以牛舌掌见长。马 惟骐,人称“煤马”。在北京开煤店,功夫最佳,与人比武遭暗算。 程廷华,人称“眼镜程”,以在北京开眼镜业为生,以龙爪掌见长。 1900年,在义和拳运动中,他遭德军枪杀。他教的弟子最多,在武 林界影响巨大。史计栋,又名史六(因排第六),史振邦,河北(冀) 县小寨人,在北京开义和木场,是董海川的乾女婿。董死在其家, 为董买葬地及棺椁等。这在史计栋的碑文中有:“董老而衣食之 需,胥由君供给,殁则为之营葬地,并为其棺椁衣食之费。”因其武 勇缉贼有功,被赏“六品功牌”。梁振蒲,又名梁照廷,河北(冀)县 郝家嫁人。在北京开故衣业,从学董海川。刘凤春,人称“翠花 刘”,河北涿县罗家营人,在北京以经营妇女的翠花为业。刘印 良,人称“墨合刘”,河北(冀)县西河人,在北京开文具业。他们均 为河北人,也均为商人,交际较广,为此把八卦掌广为流传。特别 是史六(史计栋),在其碑文中有:“日来会者几千人。”可见其门人 之多了。

以上:尹福、程廷华、史六、梁振蒲、刘凤春、刘印良等,在其家 乡皆有传人。使董海川所传八卦掌发扬光大,他们各自都出了大 力气。之所以有今日八卦之形势,与此六人有直接关系。

八卦掌,在我国已形成多种流派。主要有以下各家:

(1) 田氏八卦掌:

据天津市唐沽人田回(现在北京工作)讲:“田氏八卦掌,是明 末清初人碧云、静云两位峨眉道人所传。田家自田豪杰(道号仙 子道人)始,已传续了九代。①

八卦掌分八形:蟒、狮、虎、熊、蛇、马、猴、鹏。每形是一大掌, 又称一盘掌;八大掌又称八盘掌。一大掌又分八式掌,八八六十四 式;每式掌又分三成手掌,共192成手掌等。

如蟒形一盘掌一1蟒形;2蟒穿;3蟒钻;4蟒扎;5蟒翻;6蟒 擒;7蟒劈;8蟒摇等。常练的六十四式掌。

(2) 阴阳五行八卦掌:(鬼八卦)

阴阳五行八卦掌,系河北赵县某寺梁道人,在咸丰末年(1861 年),自四川峨眉学来。后传给正定县的焦洛夫,再传何九月、张 黑牛、胡老峰、焦群、刘玉发,再传曹永胜、焦俊杰、谢长信等。

步法为“起落摆扣”、“前腿如船,后腿如槁,槁撑船行;身如水 漂木,只见水流,不见水行”。

①1983年2期《精武・八卦掌门又一技一/\形八式>本门有:十形、八掌、十三腿法。

十形:兔滚、鹰翻、猿纵、鸡蹬、马奔、牛顶、鹿伏、鹤行、龙腾、虎 跃。

八掌:滚、堂、截、挂、劈、掏、削、带。

十三腿法:磨、拉、撑、败、转、随、捋、窜、钩、垫、盘、扫、碎。

练法以圈为主,有:粘手、推手、散手;器械有:刀、枪、剑、钩。 主要流行在石家庄地区。

(3)董氏八卦掌

董氏八卦掌,为河北省文安县朱家坞人董海川自南方(有说 是安徽九华山;有说是河南雪花山或谢花山不一)学来。董海川 (约1798-1882年)弟子们立的碑文中有以下记述:

光绪九年(1883年)众弟子所立碑文中:“少任豪侠,不治生 产”、“及长,遍游四方”、“后遇* *授以武术,遂精拳勇”、“请艺 在于通显,以至工商,达官等及千人”。是在南方学来的,后传此 技千人以上。

光绪三十年(1904年)尹福等所立碑文中,又有:“生有神力, 幼有武勇名乡里,后技益精,访友于江皖”在某山学来。

其徒,河北(冀)县人史六的碑文中有:“当有清同治光绪间, 有所谓董太监者,字海川,以拳技显名于京师,号其术曰广八卦派 人初学其术时,皆先教之旋转,支右肱,向左行;支左肱,向右 行,如推磨者然;俗又称曰:’磨门击人与避人击,皆从此变化 出。”

在八卦门传习中,以董海川先生所传影响广远。因董之弟子 皆带艺从师,在师事董海川之前,皆有各自的功底,如:尹福先习罗 汉拳、炮捶拳等,精状元等技;史六习少林连环腿门拳技,精腿法, 故其师称之:’鬼腿史六’、’贼腿史六’;程廷华也曾习练形意拳; 梁振蒲也习少林连环腿等。所以,都将各自的拳械带入八卦掌中,各徒所习,风格动作也各异。

在武林界影响较大的徒众中,尹福、刘凤春以牛舌掌著称;程 廷华、史六等以龙爪掌见长。

在程廷华之高足弟子孙禄堂的《八卦拳学•凡例》中写道: “游身八卦连环掌,内藏十八罗汉拳,兼有七十二截脚,七十二暗 腿。”八卦拳很重视腿法,其腿法与史六所习少林连环腿有关系。

1985年12期《武林-八卦掌的流派特点(山东刘永椿文)》 中载:“目前,在全国范围内影响较大的有尹派(尹福);程派(程廷 华);宋派(宋长荣);刘派(刘凤春);马派(马惟骐)等派。”、“虽属 同出一师,但在掌法和具体练法上却有一定差别。尹派以穿为母; 程、刘以推掌为长;宋派以梅花掌为奇;马派以锤法称妙。”就掌形 而言,尹、刘以牛舌掌见长;程、宋以龙爪掌见长;马派则以拳为用。

(一) 尹氏八卦掌

尹氏八卦系河北冀县章淮人尹福所创,尹福号尹寿朋(1841 年—1910年),尹氏八卦掌以五指并拢的牛舌掌为特征,因尹练罗 汉拳,故套路有拳出现。以穿掌为主要拳法,重腿法。其手法腿法 有:穿、劈、插、打、切、磕、掖、托、挂、砍、撩、顶、撞、蹬、踹、弹踢、勾 踢、撩踢、拨踢等。

套路有:八掌、六十四掌散手等。

八掌有:摩掌、进步前穿反臂锤、海底捞月、鸥子穿林、领腕勾 踢连横踹、前穿后撞窝心脚、探掌后踹连三腿、叼腕截肘踹软肋其传系:尹福一尹玉章(尹福子)、崔振东、马贵、门宝珍、宫宝 田。尹玉章传张烈等Q

(二) 程氏八卦掌

程式八卦掌,为在北京开眼镜业的程廷华先生所习练,程 (1848-1900年)是董海川的得力弟子,他居住在北京哈德门(崇 文门)花市四条胡同,以龙爪掌授人,与尹福的牛舌掌并为两派。 其掌:拇指外展,虎口圆撑,二、三、四指微分,小指向无名指贴拢,状若龙爪,故名龙爪掌。程氏八卦掌重蹋掌、多拧翻走转,注重推、 托、带、领、搬、扣、劈、进八字。其八掌为:单换掌、双换掌、顺势掌、 背身掌、转身掌、磨身掌、翻身掌、回身掌。程氏八卦掌依八卦之数 变与术变而来。其谚曰:“有单必有双;存顺必有背;转身掌左旋 右转;磨身掌不离轴心;翻身掌如怪蟒拧翻;回身掌似鸥穿林身 回广

程氏八卦掌演练起来舒展大方,轻灵平稳,掌如拧绳,行似游 龙,回转如猿,换势似鹰。以八掌为基。每掌又有八掌,共六十四 掌之数。其基础八掌为:猛虎出山、大鹏展翅、狮子张口、白猿献 果、怀中抱月、黑熊探背、指天划地、青龙探爪。

其传人有:李文彪、周玉祥、程有龙(长子,又名程海廷、幼名 大海)、程有功(又名程湘亭,程之侄)、程有(信)(又名程寿亭,幼 名二海,眼睛程次子)、高艺生、张魁、孙录堂、冯俊义、张玉魁、阚 龄峰等。

(三)史氏八卦掌

为河北冀县小寨人史计栋所习练,史计栋,字振邦,排行六,故 又名史六( 1836年一 19。9年)。幼年投师少林连环腿门秦凤仪 (河北冀县人)习武,因擅长腿法,故有“鬼腿史六”、“贼腿史六” 的绰号。后在北京为木商,开义和木厂,闻董海川拳技显著,投其 门下习八卦掌。由于为人敦厚,董老将义女嫁给史六。董老过世, 史亲为营葬。史计栋先生创出七十二截腿、六十四暗脚等。以腿 法见长。演练的步法有大摆扣、小摆扣之别。

史氏八卦掌的赞点:以圈为桩、上静下动、以练气,明手暗脚, 刚柔相济,静如泰山',动若惊鸿,行若游龙,转身若猴,虎坐鹰翻,螺 旋劲层出不穷,圈中圈变化万端。讲究:出手不见手,出腿不见腿。

其八掌为:单换掌、双换掌(又称托掌)、龙行顺势掌、翻背掌、 排手掌、回身掌、青龙出水掌、恶蟒翻身掌。

史六还创编了地躺八卦等。其传人:张善廷、韩福顺、孙四、吴俊山、赵长锁等数百人。

(四) 姜式八卦掌

《姜式八卦掌》为沧州八里桥人姜容樵所编写,其八卦为张占 魁先生亲传套路。其练法要领中讲:“顺项提顶,溜臀收肛;松肩 沉肘,实腹畅胸;滚钻争裹,奇正相生;龙形猴相,虎坐鹰翻;拧旋走 转,蹬脚摩胫;曲腿趟泥,足心涵空;起平摆扣,连环纵横;腰如轴 立,手似轮行;指分掌凹,摆肱平肩;桩如山岳,步似水中;水下火 上,水重火轻;意如飘旗,又似点灯;腹乃气根,气似云行;意动生 慧,气行百孔;展放收紧,动静圆撑;神气意力,合一集中;八掌真 理,俱在此中。”

其八掌为:单换掌、双换掌、双撞掌、穿掌、挑掌、翻身掌、摇 身掌、转身掌。

每掌又有多势,如双撞掌包括叶底藏花、鸿雁出群、紫燕抛剪、 闭门推月、鸥子钻天、白蛇缠身、怀中抱月、玉女献花、泰山压顶、黑 熊反背、黄鹰掐嗦、猿猴摘果、猿猴坐洞、麒麟吐书、飞燕抄水等左 右对称练习。

因张占魁与程廷华一起交流技艺,所以八卦掌属程派技艺。 其传系:张占魁T姜容樵一沙国政等数十人。

(五) 形意八卦掌

因张占魁先学形意,后学八卦掌,所以,他结合形意创编了 “形意八卦掌”。

该拳取意于燕、鹰、熊、猴、龙、蛇、虎、马的形态特点。八形中, 每形又有数势:如熊掌一双燕戏耍掌、旋风摆腿、黑熊念洞掌、黑熊 探掌、黑熊坐洞掌、黑熊出洞掌、燕子点水掌、猴尾旗杆、怀中抱月 掌、肘底藏花掌等,且均需左右反复练。

(六) 龙形八卦掌

是河北任丘人黄柏年所编。黄柏年系形意大师李存义的弟 子,黄传裴锡荣(河北饶阳县人,1910年生,得家传少林拳,后又拜形意拳家黄柏年、付剑秋、姜容樵为师,再拜心意拳家宝显廷及八 卦家尹玉章为师等。)

其动作分:龙形一、二、三、四、五、六、七、八式。每式又分四 式,左右共六十四式。

(七)吴氏八卦掌

吴氏八卦掌,为史六的弟子韩福顺(韩六)的再传弟子吴俊山 所习练,并由吴加以发挥创编而成。

吴氏八卦掌有八形:狮、麟、蛇、鸥、龙、熊、凤、猴。各形各有侧 重:狮头、龙身、猴手、蛇足、麟闪、噩转、熊腰、凤臂。

分为八段六十四掌一

第一段一一推

{一}单换掌;{二}乌龙缠腰掌;{三}磨心掌;{四I顺势掌; {五[双撞掌;I六}迎风穿袖掌;{七I四立桩掌;白(袍)锄草 掌。

第二段——托

{一}回身掌;{二}靠身掌;{三I片旋掌;|四}虎口掌;!E|- 丹凤朝阳掌;{六|风轮劈掌;{七|脱身换影掌;|八|四龙取水掌。

第三段——带

{一}指南金针掌;{二}团撞掌;{三)苍龙摆尾掌;{四}狮子 滚球掌;{五}白蛇吐信掌;{六}反背擂捶掌;{七}孤雁出群掌; {八}旋风掌。

第四段——拎

{一}迎风推扇掌;{二}倒拽风舟掌;{三}二郎担山掌;{四} 火炮冲天掌;{五}恶虎扒心掌;I六)走马回头掌;{七)钝镰割草 掌日八}老僧披衣掌。

第五段——搬

{一}青龙探瓜掌;{二}金丝抹眉掌;{三}白猿献果掌;1四} 拨云见日掌;{五}顺步撩衣掌;{六}托枪打虎掌;{七}怀抱琵琶掌;{八}倒拔垂杨掌。

第六段——扣

{一}滚腕单撞掌;{二}玉女穿梭掌;{三}回头望月掌;{四} 霸王脱铠掌;{五I脑后夺冠掌;{六I腰横玉带掌;{七I黄鹰掐嗦 掌;I八}尾坠千斤掌。

第七段——刁

{一I千斤坠地掌;{二I周仓扛刀掌;{三}二仙传道掌;I四I 燕子抄水掌;I五}请客送客掌;I六}靠山探穴掌;{七}刘全进爪 掌;{八}霸王捆肘掌Q

第八段——钻

一}双风贯耳掌;{二}猿猴爬杆掌;I三}懒龙卧枕掌;{四} 猿猴掏绳掌H五}饿虎扑食掌:{六}十字叠撞掌:七1走马活擒 掌;{八}鸥子翻身掌。

六十四掌,每掌又有几掌。如乌龙缠腰掌一内钻、外钻、提膝 抱拳、缠按、缠腰、撤身、摇头、撒膀、推、过膀十势。

其传系:史六一韩福顺(韩六、韩六傻子)T吴峻山林燧、蒋 勋培等。

吴俊山所传《正宗八卦掌》又有了补充与创新,并吸取少林长 拳的东西融于八卦掌内。说明八卦门口东西,由于各代传人的努 力,使之逐渐发扬光大,虽都为八卦,但演练的风格、内容、技术特 点也各有千秋。

又如,在1942年,由庐景贵著的《曹氏八卦掌》问世,(曹氏即 曹钟升)亦有八段,每段八掌,共计六十四掌:

{一}前穿掌;|二}磨掌;|三}上穿转身反插掌;|四}腕打撞 膝靠身掌;I五}进步前穿反臂掌“六)侧肩拧腕随势掌;I七}蹈 子穿林掌;{AI上穿转身撩阴掌;(九I掩靠前穿背后劈;{十}蹲 身截腿上前进;I十一}三穿提腿;I十二}前穿侧打转腰后劈;I十 三}蹲式挫腿单切掌;1十四}内步绕身上里进;{十五[闪势撤步斜

99 肩劈;I十六}胶龙大翻身;I十七!活腕摆手上前穿;{十八I闪势 扣步背后劈H十九}转身撤步侧掌上撞;{二十,反臂蹋胯带撩阴; {二十一}转身外挣穿臂斩腰;{二十二}吸身沉肘上前进"二十 三}前追后赶背后劈;{二十四}进步三穿反迎掌;1二十五1前穿踢 腕;I二十六[蹲式错脚上前踹;{二十七}探掌横踹连二腿;1二十 八}捋腕摆步踹软肋;{二十九I进步前穿向后踹;{三十}随身挤步 单扁踹;{三十一}闪势摆步磨腿踢;!三十二}上穿下踢;!三十 三}铺地锦;|三十四I弓步单切掌;{三十五}捋腕撑肋”三十六I 迎面连环掌;{三十七|前穿后撞掌;1三十八}进步上冲蹋心掌; !三十九}摆步扣腕双掌打;I四十}捋腕探掌用肘撞;]四十一I凤 凰旋窝;I四十二}白鹤亮翅;I四十三}横蛇拦路;!四十四}猛虎 出洞;I四十五}金刚揉球;I四十六}立掌劈顶;{四十七}单掌贯 耳H四十八[顺水推舟;!四十九[前穿后败;!五十}连劈二掌转 身劈;{五十一}进步横推反劈胯;I五十二}捋腕盖顶向后扒;{五 十三!拖带顺势双掌撞;I五十四}领腕进步长腰身;!五十五I掩肘 靠肋双撞掌;{五十六}下按蹲身走;{五十七I正劈反劈连二掌; !五十八!恶蛇吐信前探掌;1五十九I顺腕削头连二掌H六十I长 腰闭手打华盖;{六十一}掩手摇身随势掌;|六十二}捋带尊身双 锤损;{六十三}内掌外转换式;{六十四}直腕云掌乱换式。

从曹氏八挂掌谱可以看出,八卦掌各家各有发展。另外,“翠 花刘”一刘凤春和“墨盒刘”一刘印良,皆有传人,且皆属尹福一 支,但又有自己特点。

高艺生《游身八卦连环掌》:

据高艺生1936年所写《游身八卦连环掌-自序》中写道:“余 自幼嗜拳术,且我家传惟于内家拳术未窥门经,年三十始从武清瓦 房村周玉祥先生(形意、八卦拳拳师)练习八卦掌。先生系北京八 卦正宗眼镜程先师之高足也,造诣极深。余初学时,先生(指周玉 祥)以余年岁相若,不肯绿入门墙,仅以伯仲礼见;余终不敢居也。渡承先生于赴京之便,始往保引,投人程先师之门,然仍从先生继 续练习,转瞬十五年间(程廷华1848—1900年,五十二岁,大约在 30多岁时收的高艺生,程长高五六岁而已),专心致志于八卦掌, 虽略有所得,时有柳河王树堂者,持《八卦谱》来示,王业商京都, 夙亦从程先师游出。此谱系得之于肃王府。谱中于掌之意义,虽 不甚祥然,以家藏密笈,实为不可多得之册。惜者,有谱而无人指 示,亦茫然,莫得其端倪。会余四十五岁时,因友人邀赴山东海丰 原籍,经营菜商;暇与友研究拳术,适有一形同乞丐者来访,叩之姓 名,坚不肯言,惟歌云:'别问家乡处,咱是一家人;练艺无有尾,我 是送艺人(宋艺人)。学会完全套,普传天下君,传艺别留手,才算 提倡人’因此,以宋艺人呼之。后与余渐恰,过从甚密,一日偶游 大山,见艺人居山颠洞中,与谈掌术,宋艺人所谈之意义,均与余囊 得之王树堂君之谱相合。虽曲意求教历数年,始豁然,前从周先生 所习者,八卦先天之术,而宋艺人所习者,盖后天之道耳。数十年 来,朝夕研求,加意揣摩,综合先后天之术而成此书……”这即是 此书、此掌的来龙去脉。此/I卦又称《武八卦》。

其先天八卦掌为:

(一)蛇形顺式掌;(二)龙形穿手掌;(三)回身打虎掌;(四) 燕翻盖手掌;(五)转身反背掌;(六)拧身探马掌;(七)翻身背插 掌;(八)拧身搬扣掌。

先天八卦掌一式变八势,共六十四式直趟练习之动作,即为后 天八卦掌,直趟六十四掌为:开、捧、捆、探、立、排、扣、披、劈、砍、 削、二仙传道、猛虎扑肩、猴倒绳、进退连环;穿、搬、截手、拦、拧、 翻、走、转;推山入海、托手掌、双代、领法、沾法、连法、随法、粘法; 蹲、盘、坠、顶、横、(挫)、叠、攒;趋、踹、摆、挂、踢、截(腿)、趟、连; 捣、狸、吸、跨、崩、撞、扣、搬(撞);掖、挤、刁、捋、摇、扇、横(撞)、 窜。

此八卦掌流行在天津、沧州、唐山等地。其传系:'安继海—安树保、马文荣等

(天津)(天津)(唐山)

周乙生i张福海一温仲石等(沧州) (沧州)

(八)阴阳八盘掌

阴阳八盘掌,是流行在河北省文安、霸县、固安、任丘等地的八 卦门拳术。首先传入的是河北省霸县魏家营村人李振清(1830一 1900年),因其排行老二,故又称其“二把势”。据1937年出版的 《阴阳八盘掌法・自序(任致诚著)》中载:“到十七岁(指李振 清),随舅运镖江南,投贴拜客,至梦麟董师祖家,……以李师心意 坚决,遂复从习六年,始将式架法术练就。”“习到七年,李辞师北 旋”此时李振清已二十四岁( 1856年前后)。从“董则家传三世” 来看,阴阳八卦掌当在康乾时期即问世了,那时也是我国武术的盛 世之时。

李振清将阴阳八盘掌的原风貌保存了下来,在其传人中,任致 诚与肖海波二人把此拳传续下来。其中李的大弟子,河北固安红 寺的“飞刀刘一刘宝珍”先习八盘掌,后习八卦掌,刘将两家技艺 融合,其风格介于二家之间。

现在,肖海波(1863-1954年)的所传弟子,有文安的刘学正 (南里屯人,1899-1983年)、陈家泰(天津市人)、卢忠仁(天津市 人)、任致诚(1888—1976年),传人众多。

董海川一刘宝珍一郭梦申一郭振亘等

李振清一任致诚等一刘虎山、徐永祥、刘宝和等

肖海波一>刘学正、陈家泰、卢忠仁等

其八掌:夹马式、鹰翻式、穿掌式、自行式、地盘式、龙行式、猴 纵式、穿林式。每掌又有八掌,共六十四掌。

阴阳八盘掌与八卦掌之异同一-一

阴阳八盘掌以“夹马式”为桩功,起终都以夹马式;以走圈为主,亦有定势与直趟往来,不走趟泥步。

八卦掌以“虚无式”为桩功,起终为虚无式,以走圈为主,走趟 泥步e

所以说,两者系一门拳械,演练起来,从形式、内容、理论等皆 大同而小异。在传布上,八盘掌不及八卦掌流传普及。阴阳八盘 掌很注重腿法的应用。

综上所述,明末清初问世的八卦掌门拳械,直到清朝末期,鸦 片战争之后,才如雨后春笋般逐渐发扬光大了起来。这种以中国 易理为指导的八卦走圈活动,各家从走法、掌法、腿法虽有小异,但 大的风貌是相同的。其发展趋向,是向多种风格,多种形式,多种 招法,快速多变的方向发展。清代各家派虽以保守的一面多见,但 更多的是各家的拳械套路从形式到内容的相互交流,固守自己原 风貌者不多。清代武术发展的总趋势,从以攻防为主,过渡到以体 育为主;从保守自密,变为开放公开。多样化、艺术化、套路化、体 育化是其主流。

浏览9,197次