摩擦步

大成拳的步法很多,摩擦步是最基本的步法。此姿势是两脚平行而立, 类似立正,但膝部略有弯曲,身形中正,两肩放松,两臂左右分开,与自身 约成60°,两手十指分开,掌心如按两大气球,头往上顶,臀部下坐,胸要 含,背要紧,气要足,心要静,精神要舒放,小腹要充实。如此默立片刻之 后,此时身体重心放在两脚掌上,然后将重心移到左腿胯部,右脚做半弧形 平行的慢慢移动,脚尖向前,落于自身之右外侧。然后,再将重心移到右胯 部,左脚做半弧形,平行地慢慢向前移动,脚尖向前,落于自身之左外侧, 两脚之间的距离始终要保持一脚半为最好。两脚做如此的交替练习。在练此 功之时,注意膝盖略有上提之意,足尖应须略勾,足心不可离地面太高。在 意念中假想两足如趟水而行,似有阻力,要做到即沉稳又灵活,既连绵不断 又松紧适宜。此是前进姿势的练习,如欲做后退姿式练习,则可照此做还原 动作。

摩擦步歌诀:

身形端正顶头悬,步若鸡行体略偏。 进退自如凭肩胯,膝纵足兜起波澜。

四、 发力

发力包括有形,无形,有定位,无定位,自动,被动,整体,局部等多 种发力。这里只介绍其中最基本的一种,名叫正面整体发力。其姿势与作钩 铿试力时相同,只是在试力的过程中,双手骤然停顿,身向前撞,手向前 抖,力向外发,然后立即将双手收回原处,呈原来试力的姿式,而使双手两 臂,乃至周身产生弹力。练此功时,要注意根在脚,发于脊髓,而使全身力 量达于指端之外。

发力歌诀:

周身软如棉,意念指端前。

炸力无间断,如弓射弹丸。

五、 试声

试声是补充试力中的微细不足之处,声应由腹部丹田而发。初试时应有 声,由有声而至无声,无声时气充体,气充体而力量足。故试声时应做到 “有声如幽谷撞钟,无声要气充毛发”。练习试声时,其下肢姿势与站技击桩 相同,只是两手臂于身后,肩部和胸部同时放松。尤其胸部不可有一丝发 紧。以口腔发出“啊”字声音,作为试声的初步练习,进而以胸腔发出 “啊”字声音,作为试声的初步练习,进而以胸腔发出“啊”字声音,后再 以颈部位的所谓后壁发出“啊”字声音,最后将此“啊”字声音,由口腔、 胸腔、后音壁三个部位产生共鸣,由小腹丹田发出。初试声时可以发出声 来,继而以“啊”字的气来代替“啊”字的声。

试声歌诀:

声自丹田发,啊字口中出。

胸部不费力,如幽谷撞钟。

六、 推手

推手有单推手和双推手两种锻炼方法。单推手称为定步推手,双推手称

为活步推手。推手的形式虽有单双之别,但其原理大体一致。

单推手,即是甲乙双方以站桩时的步法,双方以右小臂相搭(以推右手 为例),彼此由左往右做缓慢的弧形运动,在做此弧形运动时,要保持自己 的中线部位不受对方侵犯,同时要争取以自己的柔化之力,控制对方的中线 部位,以备待机发力于对方。中线部位就是人身上胸部任脉部位。这就是芸 斋先生说过的“守中用中,得其环中,以应无穷”的锻炼方法。

单推手歌诀:

两臂相接如试力,沾粘连随意须真。

滚动旋转凭力“点”,抖放惊弹步摧人。

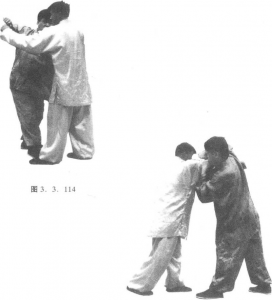

双推手,即是甲乙双方彼此两小臂相搭接(手在上为搭,手在下为接), 自身中线部位往自身左右两外侧由上往下做缓慢的弧形运动,以摩擦步为基 础做前进后退的练习。练习双推手时,也同样要求“守中用中”的原则,双推手实际上就是双人试力。

双推手歌诀:

四条小臂紧相连,动转挪移步为先。

控制对方如绳缚,摔挂打放需自然。

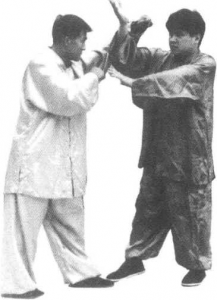

七、实作

实作就是双方做技击练习,也就是作拳的方法。其作拳时尽管有劈、 崩、钻、炮、横、削掌、腋掌、塌掌、夫子顿首、穿裆脚、蛇形腿等各种打 法,但这些打法不是固定的死招术,而是通过掌握时机性和空间性的同时, 随机应变,待机发拳。因作拳时对方变化多端,故很难具体说清应该如何实 作,但就其大体而讲,在接近对方之时,头要撞人,手要击人,足要踢人, 步要过人,神态要逼人,气势要袭人,并要做到手脚齐到,全身齐动的实作 要领。

实作歌诀:

双方交手,气势当先, 欲接未触,体态安然,

间架得当,稳准狠严, 力撑八方,灵机内含, 得机得势,进退截拦, 何须招法,本能自然。

以上这七个基本练拳步骤,有其一定的完整性,如果单纯从力的角度来 讲,力由站桩而得,由试力而知,由发力而用,由推手而懂,由实作而知变 化,由试声而固元气,力量才能笃实。大成拳还有其他的一些锻炼方法,这 里就不一一赘述了。

大成拳的器械

武术器械分为长兵器和短兵器两大类,大成拳长兵器以大枪为主,短兵 器以剑为主。俗语说:“枪为百兵之王,剑为百兵之君。”此两种兵器的练用 之法若能精到,其他各类则不难掌握。

大成拳枪、剑练用法分为平托桩、试力、步法、单操、实际应用法等几 个,以下将从这几个方面对枪、剑用法分别进行介绍。

第一节枪法

一、桩法及步法

大成枪的握法(图4. 1. 1)为双手持握式,握枪杆之后半段。左手在 前,以拇指内侧面及其他四指指尖合持枪杆,右手在后,呈满握姿式。

1 •平托桩(图4. 1. 2)

两脚以稍息步站好,左脚在前,右脚在后。双手持枪杆后半段、左手在 前,右手在后。平托枪杆,左手腕距自身一尺左右,右手持枪杆贴于右腹 处。枪尖指向左脚尖所指方向,但枪尖应略上扬。两腿稍有弯曲,左脚跟虚 起,膝头前顶上提,右胯后坐,大腿内裹。两肘外撑,肘弯处内夹,下颌微 收,护住咽喉,胸含而背拔。全身放松,精神舒展,呼吸自然,目光顺枪尖 所指方向达于远方。意念中有强敌持械不时向我进击,我则不停做出攻防反应。

试力

以平托桩姿势站好,在身体的带动下,握枪之两手缓 缓由左向右向上向回划圈。注意力量要均整,腕部稍稍灵 活,动作越慢越好,有行乎不可不止,止乎不可不行之意。 意念中仿佛枪头被万缕胶丝缠裹,欲将它搅断而不能。

步法

三角步(图 1. 3)

预备式:立正站好,两腿似曲非直,头直目正,全身 放松,呼吸自然,心平气静,目视前方。

动作:两臂由身体两侧缓缓上抬,抬至与身体成60°, 两手十指自然撑开,掌心向下。重心移至右脚,左脚提起, 向左前方45。角方向斜进一步,落地之后右脚随即跟上,与 左脚靠拢,但比左脚稍稍后错。上身略向右转,右脚向右 前方45°角方向斜进一步,左脚紧随。功时,意念中仿佛游鱼逆水而行, 那种不紧不慢、不松不懈的活动感。

鸡形步(图 1. 4)

预备式:两脚站成稍息步,左 脚在前,右脚在后。两臂曲肘环抱 于胸前,左手略高于肩,五指撑 开,掌心向前。右手置于腰部高 度,五指撑开,掌心向下。身体略 成斜面,左肩在前,右肩在后,两 眼顺左脚尖指的方向远望。

动作:上身不动,以右脚催动 左脚向前进一大步,右脚紧随一 步,以前脚掌着地,然后以左脚为 动力,催动右脚后撤一大步,左脚 紧随,两脚皆退回到原来位置。如此反复练习。练此步时应意若鸡形。

单操练习

外拨枪练法

预备式:以平托桩姿势站好,目视前 方,全身放松,握枪之手以不松不紧为 宜。

动作:以身催肩、以肩催臂,推动两 手持枪向左右两侧做撩拨动作,撩拨幅度 向左向右各在一尺左右。此为定步练习 然后可配合三角步做进退练习。练此功 时,可以设想无数飞箭向我射来,我不停 地将它们拨落。

劈砸枪练法(图 1. 5)

预备式:我两手举枪过头,枪尖指向 后上方。两脚站成稍息步,左脚在前,右 脚在后。全身放松,两眼远视前方

动作:双手持枪迎面下劈,注意腰部 折叠,臀部后坐,动作松而不散,力量均 整。待枪头部分劈至肚脐高度时,略作缓 冲后起身上扬,回复到举枪过头姿势。如 此反复练习。练此功时可以设想有一根粗 大房桩横架于面前,每一下劈,房柱皆被劈断。

直刺枪练法(图4. 1. 6)

预备式:两手水平持枪,枪尖指向前

方,两脚站成稍息步,左脚在前,右脚在后。全身放松,两眼远视前方。

动作:以身催动两肩两臂及持枪两手前刺,刺至两臂将直未直之际,以 身带手回拉,拉至预备式姿势。如此反复练习。注意做前刺动作时上身前倾 幅度要适宜,不可前倾而失重。此为定步练习。然后可以配备鸡形步做进退 练习。练此功时可设想面前有一高大木板墙,每一前刺,皆应将木板墙穿 透。

实际应用

外拨枪法的应用

对方持枪、棍或剑直刺我胸、面等处,我脚下略作调整,让过对方枪、 棍或剑峰,以枪杆前半段猛拨其器械之侧面。注意需整体发力,务求意沉力 重,以震动对方身体。

劈砸枪法的应用

对方手持棍或枪面我而立,伺机向我进攻,我持枪高举过头,向对方头 顶、肩头猛劈,不管对方是否招架,只向其中线劈砸,务求力量均整,以使 其身体受震。

劈砸枪法与直刺枪法的混合应用

对方持械向我上半身横扫而来,我速向后撤,躲过对方器械,同时顺势 双手举枪过头,劈砸对方头顶。对方若举械上架,我可速将枪抽回,并以鸡 形步相配合,进步直刺对方胸腹等处。

剑法

一、桩法及步法

剑的握法(图4. 2. 1)是双手持握式,双手同握剑柄,右手在前,左 手在后。注意不可握死,应指实而掌虚。

劈剑桩(图 2. 2)

两脚以稍息步站好,右脚在前,左脚在后,双手持剑柄,右手在前,左 手在后,迎面伸出,两臂前伸,似曲非直,剑尖斜指向前上方。两腿稍有弯 曲,重心置于右脚,左脚跟虚起,膝盖前顶上提,胸部内含,背向后靠,臀向后坐,下颌微收,护住咽喉, 全身放松,呼吸自然,目光顺右 脚尖指的方向达于远方。意念中 有强敌持械不断向我进击,我不 停做出攻防反应。

试力

以劈剑桩姿势站好,在身体 带动下,缓缓向下做劈砍动作, 劈砍时剑尖下点。待剑尖劈至小 腹高度时,将剑缓缓回扬,回扬 时剑尖上挑,恢复到原来位置。 注意动作要缓慢,力量要均整, 腕部要灵活。意念中面前有一大 树墩,下劈时剑劈入树墩,上扬 时将剑拔出。

步法

三角步(练法如前)

鸡形步(练法如前)

弧形步

预备式:立正站好,头直目正,全身放松,呼吸自然,心平气静,目视 前方。

动作:两臂从身体两侧上抬,抬至与身体成60°角。两掌心向下,十指 自然撑开。抬左脚向左前方进一步,落地之后,抬右脚贴左脚内侧顺左脚尖 指的方向进一步,落地之后,抬左脚贴右脚内侧再进一步,脚尖变为指向右 前方扣步落地。然后抬右脚贴左脚内侧顺左脚尖指的方向进一步,落地之 后,抬左脚贴右脚内侧顺右脚尖指的方向进一步,落地之后,抬右脚贴左脚 内侧再进一步,脚尖变为指向左前方扣步落地。如此重复练习°练此功时, 可以设想两臂如鸟之两翼,凭借空气浮力,将身体托在空中,体会一种飘忽 不定、回旋自如的感觉。

劈剑练法(图4. 2. 3)

预备式:以劈剑桩姿势站好,全身放松,目视前方。 动作:同劈剑试力,只是速度加快。

崩剑练法

预备式:下肢站成稍息步,右脚在前, 手持剑。剑尖指向前方,剑刃平行于地面, 腰际

左脚在后。双 剑的高度约在

以身体催动两手持剑向前崩刺,

再以身体带动两手回拉,恢复到预备式。如此 此功可以配合鸡形步练习。练此功时,可以设

想面前有-堵厚木板墙,每一刺皆将其刺穿

截削剑练法(图 2. 4~图4. 2. 5)

预备式:同崩剑单操。

动作:以身体催动两手持剑向左再向上做弧形发力,然后向右再向上做 弧形发力,如此反复练习°向左为截,向右为削。意念中有强敌持械轮番向 我袭击,我左截右削如入无人之境。

实际应用

劈剑法的应用

对方持枪或剑向我面门直刺而来,我迅速向其外侧闪身,同时顺手将剑 高举过头,以劈剑方式猛劈其手中之器械,令其身体受震或器械脱手。

崩剑法的应用

对方持械与我周旋,伺机向我进攻。我以三角步或弧形步迅速接近对 方,同时双手举剑过头,向其头顶劈砸,对方持械向上格挡,我顺势抽剑, 变为剑尖向前,然后以鸡形步向前崩刺对方胸腹等处。

截削剑的应用

对方双手持剑向我面门刺来,我双手持剑由右向左上方做弧形发力,磕 击其剑身之侧面,务令其身体受震或宝剑脱手,然后顺势以三角步进身,变 为由右向左上方做弧形发力,横削对方咽喉部位。

以上介绍了大成枪与大成剑的练用之法,供读者参考。需要强调的是, 根据大成拳“器械是手臂的延长”的理论,在练大成拳器械之前,必须有扎 实的基本功。也就是说,要有大成拳“七妙法门”的训练基础,否则的话, 决不可能掌握器械练用的真谛"

大成拳文选

大成拳论

拳道之大,实为民族精神之需要,学术之国本,人生哲学之基础,社会 教育之命脉。其使命要在修正人心,抒发情感,改造生理,发挥良能,使学 者神明体健,利国利群,固不专重技击一端也。若能完成其使命,则可谓之 拳,否则是异端耳。习异拳如饮鸩毒,其害不可胜言也。余素以己立立人为 怀,触目痛心,不忍坐视。余本四十余年习拳经验,采其真义之所在,参以 学理,证以体认,祛其弊,发其秘,舍短取长,去伪存真,融会贯通,以发 扬而光大之,另成一种特殊拳学,而友人多试之甜蜜,习之愉快,因佥以 “大成”二字名吾拳,欲却之而无从也,随听之而已。今夫本拳之所重者, 在精神,在意感,在自然力之修炼,统而言之,使人身与大气相应合。分而 言之,以宇宙之原则原理以为本,养成神圆力方,形屈意直,虚实无定,练 成触觉活之力本能。以言其体,则无力不具,以言其用,则有感即应。以视 彼一般拳学家,尚形式、重方法、讲蛮力者,固不可相提并论也。诚以一般 拳家,多因注重形式与方法,而演成各种繁冗、畸形怪状之拳套。更因讲求 蛮力之增进,而操各项激烈运动,误传误受,自尚以为得意者,殊不知尽是 戕生运动,其神经、肢体、器官、筋肉,已受其摧残而致颓废,安能望其完

成拳道之使命乎。余虽不敢谓本拳为无上之学,若以现代及过去论,信他所 略而我独有也。学术理应一代高一代、否则错误,当无存在之必要矣。余深 信拳学适于神经肢体之锻炼,可因而益智,尤适于筋肉之温养,血液之滋 荣,更使呼吸舒畅,肺量加大,而本能之力亦随之而渐长,实现一触即发之 功能,至于致力之要,用工之法,统于篇内述之,兹不赘述。但此篇原为同 仁习拳较易而设,非问世之文者比也。盖因余年已老,大家迫求,只得以留 惊鸿爪影于雪泥中寻之。谨将平日所学,拉杂记载留作参考。将来人手一 篇,领会较易。但余素以求知为职志,果有海内贤达,对本拳予以指正,或 进而教之,则尤感焉。以一得之愚,得藉他山之攻,而日有进益。日后望从 学诸生,虚心博访,一方面尽量问难,一方而尽力发挥。倘有心得,希随时 共同究讨,以求博得精奥,而期福利人群,提高国民体育之水平,实为盼 甚,否则毫无价值也。如此提高而不果,是吾辈之精神不笃.或智力未符故 耳。夫学术本为人类所共有,余亦何人,而敢自秘。所以不揣简陋,努力而 成是篇。余不文,对本拳之精微,不能阐发净尽,所写者,仅不过目录而 已,实难形容其底蕴,以详吾胸中之事矣。一隅三反,是在学者,余因爱道 之诚,情绪之热,虽不免言论偏激,失之狂放,知我罪我,笑骂由人。

习拳述要

近世操拳者,多以筋肉之暴露,坚硬夸示人前,以为运动家之表现.殊 不知此种畸形发达之现象,纯系病态,即碍卫生,更无他用,最为生理学家 所禁忌,毫无运动之价值也。近年以来,余于报端曾一再指摘其非,虽有一 般明理之士,咸表同情,而大都仍是俗庸愚昧,忍心害理,尤其信口诋人, 此真不齿。故终不免有诸多衔怨者。大凡从来独抱绝学,为人类谋福利者, 与极忠诚之士和聪明绝顶者,社会从来鲜有谅解。水准之低,亦可概见。然 余为拳道这永久计,实不敢顾其私,希海内其谅之。

按拳道之由来,原系采禽兽搏斗之长,相其形,会其意,逐渐演进,合 精神假借一切法则,始汇成斯技。奈近代拳家,形都不似,更何有于精神与 意感乎。然亦有云,用力则滞,用意则灵之说。询其所以,则又瞠然莫辩。 用力则筋肉滞而百骸不灵,且不卫生,此固然矣。然在技击方面言之,用力 则是力穷,用法即是术罄,凡有方法,便是局部,便是后天之人造,非本能 之学也。而精神便不能统一,用力亦不笃实,更不能假借宇宙力之呼应,其 神经已受其范围之所限,动作似裹足而不前矣。且用力乃是抵抗之变象,抵 抗是由畏敌击出而起,如此岂非接受对方之击,则又安得不为人击中乎?用 力之害,诚大矣哉!要知用力用意乃同出于一气之源。互根为之,用意即是 用力。意即力也,然非筋肉凝紧,注血之力谓之力。若非用意支配全体之筋 肉松和,永不能得伸缩自如,遒放致用之活力也。既不能有自然之活力,其 养生与应用,吾不知其由何可以得!要知意自神生,力随意转,意为力之 帅,力为意之军。所谓意紧力松,筋肉空灵,毛发飞涨,骨生锋棱,非此不 能得意中力之自然天趣。本拳在二十年前,曾有一度“意拳”之名。举一意 字以概精神,盖即本拳重意感与精神之义也。原期唤醒同仁,使之顾名思 义,觉悟其非。而正鹄是趋,孰知一般拳家,各怀私见,积重难返,多不肯 平心静气,舍短取长,研讨是非之所在。情甘抱残守阙,奈何,奈何!遂至 余愿无由得偿,吁可慨也。余之智力所及,绝不甘随波逐流,使我拳道真 义,永坠沉沦,且犹不时大声疾呼,冀以振其麻痹,而发猛醒,此又区区之 诚,不能自已者也。

论信条与规守

拳学一道,不仅锻炼肢体,尚有重要深意存焉。就传统言,首重德性, 其应遵守之信条,如尊亲、敬长、重师、尚友、信义、仁爱等,皆是也。此 外更须有侠骨佛心之热诚,舍己从人之蓄志,苟不具备,即不得谓拳家之上 选。至于浑厚深沉之气概,坚忍果决之精神,抒发人类之情感,敏捷英勇之 资质,尤为学者所必备之根本要件。否则恐难得传,即传之,则亦难能得其 神髓矣。故先辈每于传人之际,必再三审慎行之者,盖因人材难得,不肯轻 录门墙。至其传授之程序,率皆先以四容五要为本,如头直、目正、身庄、 声静,再以恭、慎、意、切、和五字诀示之。兹将五字诀歌解列后以释其意

习拳即入门,首要尊师亲,尚友须重义,武德更谨遵, 动则如龙虎,静犹古佛心,举止宜恭慎,如同会大宾, 恭则神不散,慎如深渊临,假借无穷意,精满混元身, 虚无求实切,不失中和均,力感如透电,所学与日深,

运声由内转,音韵似龙吟,恭慎意切和,五字秘诀分,

见性明理后,反向身外寻,莫被法理拘,更勿终学人。

四、 论单双重与不着象

以拳道之原则原理论,勿论平时练习,抑在技击之中,须保持全身之均 整,使之毫不偏倚。凡有些微不平衡,即为形着象,亦力破体也。盖神、 形、意、力皆不许着象,一着象便是片面。既不卫生,且易为人所乘。学者 宜谨记之。夫均衡,非呆板也,稍板,则易犯双重之病。然尤不许过灵,过 灵则易趋于华而不实也。须要具体舒放,屈折含蓄。如发力时,亦不许断 续,所谓力不亡者是也。盖双重,非专指两足步位而言,头、手、身、足、 肩、肘、膝、胯,以及大小关节,即一点细微之力,都有单双、松紧,虚 实、轻重之别。今之拳家,大都由片面之单重,走入绝对之双重。更由绝对 之双重,而趋于僵死之途。甚矣单双重之学,愈久而愈湮也。就以今之各家 拳谱论,亦都根本失当。况其作者尽是露形犯规,而大破其体者,所有姿 势,诚荒天下之唐,麻世人之肉矣。愈习之,则愈去拳道之门径而远甚。不 着象而成死板。一着象散乱无章。纵然身遇单重之妙,因无能领略,此亦无 异于双重也。非弄到不舒适,不自然,面骸失正,而后止。是以不得不走入 刻板方法之途径。永无随机而动,变化无方,更无发挥良能之日矣。噫!亦 诚可怜甚也。至于神与意之不着象,乃非应用触觉良能之活力,不足以证明 之。譬如双方决斗,利害当前,间不容发,已接未触之时,尚不知应用者为 何。解决之后,复不知迩间所用者为何。所谓不期然而然,莫知至而至,又 谓极中致和,本能力之自动良能者也。

抽象虚实有无体认

习拳入手之法,非只一端,而其结晶之妙,则全在于神、形、意、力之 运用,互为一致。此种运用,都视之无形,听之无声,无体亦无象,就以有 形而论,其势如空中之旗,飘摆无定,惟风力是应,即所谓与大气之应合。 又如浪中之鱼、起伏无方,纵横往还、以听其触,只有一片相机而动,应感 而发,和虚灵守默之含蓄精神。要在以虚无而度其有。亦以有处而揣其无 诚与老释无为而有为,万法皆空即为实象。一切学理多称谨似,又如倪黄作 画,各以峭逸之笔,孤行天壤,堪并论也。其机其趣,完全在于无形神似之 间,度其意可以求之,所以习时有对镜操作之戒者,恐一求形似,则内虚而 神败矣。

习时须假定三尺以外,七尺之内,四围如有大刀阔斧之巨敌,与毒蛇猛兽蜿蜒而来,其共争生存之情景,须当以大无畏之精神而应付之。以求虚中 之实也。如一旦大敌林立,在我如入无人之境以周旋之,则为实中求虚。要在平日操存体认,涵蓄修养,总之却是由抽象中得来,所谓神意足不求形骸 似,更不许存有对象,而解脱一切者是也。

切记,习时要慢,而神宜速。手不空出,意不空回。即些微细小之点力 动作,亦须具体无微而不应,内外相连,虚实相依,而为一贯。须要无时无 处,不含有应付技击之本能。倘一求速,则一切经过之路径,滑然而过,再 由何得其体认之作用乎?故初学时,须要站桩,渐渐体会而后行之。

总之须要神、形、意、力成为一贯。亦须六心(顶心、本心、手心、足 心)相合,神经统一。一动无不动,亦更无微而不合。四体百骸,悉在其 中。不执着,不停断D再与大气之呼应,各力之松紧,互以为用。庶乎可 矣。离开己身,无物可求。执着己身,永无是处。旨哉斯言。细心体会,自 不难窥拳道之堂奥也矣。

总纲

拳本服膺,推名大成。平易近人,理趣丛生。 一法不立,无法不容。拳本无法,有法也空。 存理变质,陶冶性灵。信义仁勇,悉在其中力任自然,矫健犹龙。吐纳灵源,体会功能。 不即不离,礼让谦恭。力合宇宙,发挥良能。 持球得枢,机变无形。收视听内,锻炼神经。 支若怒虎,静似蛰龙。神如雾豹,力若犀行。 蓄灵守默,应感无穷。

歌诀

古人多以歌诀之法,以为教授之具,谨师此意,略加变更.特制歌要列后,以饷学者。

拳道极微细,勿以小道视,开辟首重武,学术始于此, 当代多失传,荒唐无边际,本拳基服膺,无长不汇集, 切志倡拳学,欲复故元始,铭心究理性,技击乃其次, 要知拳真髓,首由站桩起,意在悬空间,体认学试力, 面骸撑均衡,曲折有面积,仿佛起云端,呼吸静长细, 舒适更悠扬,形象若疯痴,绝缘屏杂念,敛神听微雨, 满身空灵意,不容粘毫羽,有形似流水,无形如大气, 神绵觉如醉,悠然水中宿,默对向天空,虚灵须定意, 洪炉大冶身,陶熔物不计,神机自内变,调息听静嘘, 守静如处女,动似蛰龙迷,力松意须紧,毛发势如戟, 筋肉道欲放,支点力滚丝,螺旋力无形,遍体弹簧似, 关节若机轮,揣摩意中力,筋肉似惊蛇,履步风卷席, 纵横起巨波,若鲸游旋势,顶上力空灵,身如绳吊系, 两目神凝敛,听内耳外闭,小腹应常圆,胸间微含蓄, 指端力透电,骨节锋棱起,神活逾猿捷,足踏猫距似, 一触即暴发,炸力无断续,学者莫好奇,平易生天趣, 反婴寻天籁,躯柔似童浴,勿忘勿助长,升堂渐入室, 如或论应敌,拳道微末技,首先力均整,枢纽不偏倚, 动静互为根,精神多暗示,路线踏重心,松紧不滑滞, 旋转谨稳准,钩挫互用宜,利钝智或愚,切审对方意, 随曲忽就伸,虚实自转移,蓄力如弓满,着敌似电急, 鹰瞻虎视威,足腕如兜泥,鹘落似龙潜,混身尽争力, 蓄意肯忍狠,胆大心更细,劈缠钻裹横,接触揣时机, 习之若恒久,不期自然至,变化形无形,周旋意无意, 叱咤走风云,包罗小天地,若从迹象比,老庄与佛释, 班马古文章,右军钟张字,大李王维画,玄妙颇相似, 造诣何能尔,善养吾浩气,总之尽抽象,精神须切实。

练习步骤

本拳之基础练习,即为站桩其效用在能够锻炼神经,调剂呼吸,通畅 血液,舒和筋肉,诚养生强身益智之学也。亦为优生运动。其次为试力、试 声、假想、体认各法则。再次为自卫,与大气之呼应,和波浪之松紧,良能 之觉察,虚实互根之切要。兹将各阶段逐述于后。

站桩

站桩即立稳平均之站立也。初习为基本桩。习时须首先将全体之间架配 备,安排妥当,内清虚,而外脱换,松和自然,头直、目正、身端、项竖、 神庄、力均、气静、息平,意思远望,发挺腰松,具体关节,似有微屈之 意。扫除万虑,默对长空,内念不外游,外缘不内侵,以神光朗照巅顶,虚 灵独存,浑身毛发,有长伸直竖之势。周身内外,激荡回旋,觉如云端宝 树,上有绳吊系,下有木支撑,其悠扬相依之神情,喻曰空气游泳,殊近似 也。然后再体会各种细胞动荡之情态,锻炼有得,自知为正常运动。夫所谓 正常者,即改造生理之要道,能使贫血者,可以增高,血压高者,而降低, 盖因其无论如何运动,永使心脏之搏动,不失常态,平衡发达,正常工作然在精神方面须视此身如大冶洪炉,无物不在陶熔体认中,但须觉察各项细 胞为自然之同时工作,不得有丝毫勉强,更不许有幻象。如依上述之锻炼, 则身体之筋肉不炼而自炼,神经不养而自养,周身舒畅,气质亦随之而逐渐 变化,其本能自然之力由内而外,自不难渐渐发达。然切忌心身用力,稍有 注血,便失松合,不松则气滞而力板,意停而神断,全体皆非矣。总之不论 站桩,与试力,或技击,只要呼啄一失常,或横隔膜一发紧,便是错误愿 学者宜慎行之,万勿忽视。

试力

以上基本练习,即有相当基础后,则一切良能之发展,当日益增强,则 应继续学试力工作,体认各项力量之神情,以期真实效用。此项练习,为拳 中之最重要,最困难之一部分工作。盖试力为得力之由,力由试而得知,更 由知始能得其所以用。习时须使全身均整,筋肉空灵,思具体毛孔,无根不 有穿堂风往还之感。然骨骼毛发,都要支撑遒放争敛互为,动愈微而神愈 全,慢优于快,缓胜于急,欲行而又止,欲止而又行,更有行乎不得止,止 乎不得行之意。以体认全体之意力圆满否?其意力能不能随时随地,应感而 出否?全身能与宇宙之力,起感应合否?假借之力,果能成为事实否?欲与 宇宙力起应合,须先与大气发生感觉。感觉之后,渐渐呼应,再试气波之松 紧,与地心争力作用。习时须体会空气之阻力何似,我即用与阻力相等之 量,与之应合,于是所用之力,自然无过,亦无不及。初试以手行之,逐渐 以全体行之。能认识此力,良能渐发,操之有恒,自有不可思议之妙,

浏览1,172次